双琴祭文学作品类阅读原文和答案

- 格式:docx

- 大小:14.43 KB

- 文档页数:3

2014届高三语文现代文阅读小说部分之一三、(25分)文本:峡谷作者:阿城11.(25分)(1)(5分)答E给3分,答C给2分,答A给1分;答B、D不给分。

回答三项或三项以上,本题不给分。

(2)(6分)答案要点:①“一只鹰在空中移来移去”,强化了峡谷的荒凉僻静,为骑手的出现提供了独特的背景;②“那鹰却忽地不见去向”,暗示骑手来了;③“那只鹰又出现了’空中自由飞翔的鹰与独来独往的骑手相互比照,丰富了骑手的形象内涵。

每答出一点给2分。

意思答对即可。

(3)(6分)答案要点:①外形:相貌不凡,身体强壮,肌肉结实,有着质朴自然的力与美;②举止:一人一骑,独行于峡谷中,虽山路崎岖,但因骑术高超而从容沉稳;③性情:大口吃肉,大碗喝酒,不构生活小节,粗犷而有野性。

每答出一点给2分.意思答对即可。

(4)(8分)答案要点:①从在小说中的地位来看,峡谷是作者有意塑造的一个自然形象,与骑手一样有着重要的审美意义,所以峡谷的描写是小说不可缺少的内容;②从形象塑造上看,峡谷是骑手的主要活动空间,所以峡谷的描写对塑造骑手形象、表现骑手性格起着关键作用;③从艺术表现上看,峡谷的描写,使人与物有机融合,峡谷的原始沉静与骑手的孤独沉默相辅相成,互为比照映衬,产生更好的艺术效果;④从思想内洒上看,峡谷的描写,蕴含着作者对大自然原始美与生命力的赞叹之情,这不仅丰畜了小说的内涵,也使小说的主题更为鲜明。

答出一点给2分,答出两点给5分,答出三点给8分,给满8分为止。

意思答对即可。

如有其他答案,可根据观点明确、理由充分、论述合理的程度,酌情给分。

三、(25分)文本:喂自己影子吃饭的人作者:【阿根廷】莱·巴尔莱塔11.(25分)(1)(5分)答案要点:EAC. 答E给3分,答A给2分,答C给1分,答B、D不给分,本题答三项以上的不给分。

(2)(6分)答案要点:①通过奇特形象的塑造,营造作品的神秘氛围,激发读者阅读兴趣;②通过影子逼真神妙的表演,表现主人公幻术的技艺的高超;③通过制造故事悬念,为后文揭示事实真相埋下伏笔。

2014届高三阅读练习小说之四文学类文本阅读(15分)阅读下面的文字,完成l3~l5题。

类型:小小说文本:双琴祭作者:梁晓声双琴祭梁晓声(1)那两棵树,是生长极慢的树,其材最适合做琴。

那位老制琴师呢,他的经验是,一棵那样的树,只能锯取一段,做成一把音质优良的小提琴。

所以他打算用那两棵树同时做两把小提琴,使它们在音质上不分轩轾。

(2)琴取于材,材取于树。

老制琴师当年亲手栽下的两株小树苗,在十余栽里,不但增加着年轮,也像少年和少女渐渐长成健壮的青年和标致的女郎一样,深深地相爱了。

它们彼此欣赏,彼此赞美,永不厌倦地诉说着缠绵的情话。

(3)但是,琴还没做,老制琴师却病倒了。

他临终前对儿子说:“我一直想要制成两把音质同样优良的小提琴。

我想做的事是做不到了,你一定要替我做到……”(4)后来,他的儿子伐倒那两棵树,锯取了它们各自最好的一段,制成了两把音质同样一流的小提琴。

他把琴送到了琴店,郑重地交代:“如果有谁在这两把琴中反复比较、挑选,那么无论他最终选择了哪一把,都不卖给他。

如果有人说它们是同样好的琴,那么可以将两把琴都送给他。

如果是两个人,那么一人一把。

”(5)有一天,琴店来了两位父亲,带着两名少年。

两位父亲是好友,他们是陪儿子来选琴的。

两名少年不约而同地看上了那两把小提琴,于是店主取出琴让他们试一试。

(6)他们各拉一曲后,都说以他们的耳听来,两把琴的音质同样优良。

为了使大人们相信他们所选的不后悔,他们还毫不犹豫地交换了琴。

于是他们幸运地接受了赠予。

(7)后来,他们果然都成了“家”,声名鹊起。

无论何时何地,他们一直合奏着。

安徽省含山中学高三语文备课组编印 1(8)世人欣赏并赞美他们的合奏,但世人的心理是古怪的。

不久,就有了他们之间孰高孰低的种种说法。

而寂寞的传媒则一口咬住那纷纭众说,推波助澜。

(9)最后,他们不能再合奏下去了,只能迫不得已地分开,各自独奏。

但他们都是那么眷恋合奏,因为他们觉得只有合奏才能发挥出他们的演奏天赋。

小说专题训练-----人物的悲剧结局一、阅读下面的文字,完成下面小题。

双琴祭梁晓声①那两棵树,是生长极慢的树,其材最适合做琴。

那位老制琴师呢,他的经验是,一棵那样的树,只能锯取一段,做成一把音质优良的小提琴。

所以他打算用那两棵树同时做两把小提琴,使它们在音质上不分轩轾。

②琴取于材,材取于树。

老制琴师当年亲手栽下的两株小树苗,在十余载里,不但增加着年轮,也像少年和少女渐渐长成健壮的青年和标致的女郎一样,深深地相爱了。

它们彼此欣赏,彼此赞美,永不厌倦地诉说着缠绵的情话。

③但是,琴还没做,老制琴师却病倒了。

他临终前对儿子说:“儿子啊,世人对于任何事物,包括人的才能,总习惯于评论出个孰高孰低。

我曾有位师兄,他是我最敬佩的制琴者。

但是他没能经得起世人在我们之间进行的孰高孰低的评论,他是怀着对我的嫉恨死去的。

这一点我很清楚。

所以我一直有个夙愿,想要制成两把音质同样优良的小提琴,以此向世人证明,世上有些不同事物的美好是同样的。

在美好和美好之间为什么还要比来比去呢?这是由于人心的偏狭导致的愚蠢啊!儿子啊,我想做的事我是做不到了,你可一定要替我做到。

我认为人是需要这种教育的……”④后来,他的儿子伐倒那两棵树,锯取了它们各自最好的一段,制成了两把音质同样一流的小提琴。

他把琴送到了琴店,郑重地交代:“如果有谁在这两把琴中反复比较、挑选,那么无论他最终选择了哪一把,都不卖给他。

如果有人说它们是同样好的琴,那么可以将两把琴都送给他。

如果是两个人,那么一人一把。

”⑤有一天,琴店来了两位父亲,带着两名少年。

两位父亲是好友,他们是陪儿子来选琴的。

两名少年不约而同地看上了那两把小提琴,于是店主取出琴让他们试一试。

⑥他们各拉一曲后,都说以他们的耳听来,两把琴的音质同样优良。

为了使大人们相信他们所选的不后悔,他们还毫不犹豫地交换了琴。

于是他们幸运地接受了赠予。

⑦后来,他们果然都成了“家”,声名鹊起。

无论何时何地,他们一直合奏着。

⑧世人欣赏并赞美他们的合奏,但世人的心理是古怪易变的。

文学类文本阅读探究题备考策略文学作品多是作家体验现实生活形成感悟的委婉表达,优秀的文学作品内蕴丰富,曲折有致,言在此而意在彼。

正是这些未尽的意味耐人揣摩,引人深思,触人肺腑,彰显文学的魅力。

因此,文学阅读需要探究。

高考文学类文本阅读考查采用探究题型,无疑是语文高考改革的一道风景。

然而,就探究题考查的现状看,质疑声不断,仍未获得广泛共识。

备考中,师生经过第一轮复习,对该题型的考查轮廓和答题要领有了一定的了解和把握,但还是感到深浅难揣,无章可循,难以进一步深度备考。

笔者认为,这固然与师生对探究概念的理解以及深浅尺度的把握有关,同时也与师生在对高考探究成题的研究和备考策略的掌握有关。

一、准确定位何为探究?探究与分析有何区别?这是认识探究题的前提。

《现代汉语词典》(第6版)对探究的注释是“探索研究,探寻追究”;对分析的注释是“把一件事、一种现象、一个概念分成比较简单的组成部分,找出这些部分的本质属性和彼此之间的关系”。

可见,探究绝不是一般的分析。

所谓“探”是指试图发现隐藏的事物或情况,是“究”的方式手段;所谓“究”是指仔细推求和追查,是“探”的目的指向。

探究离不开分析,是在分析基础上展开的进一步的由此及彼、由表及里、穷本极源的过程性研究,是感性基础上的深入的理性分析。

就高考考查范围而言,文学类文本阅读探究主要围绕文本的主旨和写法展开,涉及面相对狭窄。

以2015年江苏高考考试说明对探究要求的表述为例:①从不同的角度和层面发掘作品的丰富意蕴,以及内涵的民族心理和人文精神。

②探究作者的创作背景和创作意图。

③探究文中的某些问题,提出自己的见解。

从以上三点表述不难看出,考试说明分别从作品、作者、读者三个角度对探究进行说明,即文学类文本阅读探究主要围绕作品意蕴、民族心理、人文精神,创作背景、创作意图以及读者见解等问题进行。

这些问题都需在准确深刻领会作品内容和主旨的基础上开展针对性研究。

二、追根溯源存在决定意识。

近十年的高考探究考查,在题型建设上未能取得一致性认识,是师生产生畏难心理的直接原因。

《双琴祭》阅读解析及答案《双琴祭》阅读解析及答案《双琴祭》梁晓声那两棵树,是生长极慢的树,其材最适合做琴。

那位老制琴师呢,他的经验是,一棵那样的树,只能锯取一段,做成一把音质优良的小提琴。

所以他打算用那两棵树同时做两把小提琴,使它们在音质上不分轩轾。

琴取于材,材取于树。

老制琴师当年亲手栽下的两株小树苗,在十余栽里,不但增加着年轮,也像少年和少女渐渐长成健壮的青年和标致的女郎一样,深深地相爱了。

它们彼此欣赏,彼此赞美,永不厌倦地诉说着缠绵的情话。

但是,琴还没做,老制琴师却病倒了。

他临终前对儿子说:“我一直想要制成两把音质同样优良的小提琴。

我想做的事是做不到了,你一定要替我做到……”后来,他的儿子伐倒那两棵树,锯取了它们各自最好的一段,制成了两把音质同样一流的小提琴。

他把琴送到了琴店,郑重地交代:“如果有谁在这两把琴中反复比较、挑选,那么无论他最终选择了哪一把,都不卖给他。

如果有人说它们是同样好的琴,那么可以将两把琴都送给他。

如果是两个人,那么一人一把。

”有一天,琴店来了两位父亲,带着两名少年。

两位父亲是好友,他们是陪儿子来选琴的。

两名少年不约而同地看上了那两把小提琴,于是店主取出琴让他们试一试。

他们各拉一曲后,都说以他们的耳听来,两把琴的音质同样优良。

为了使大人们相信他们所选的不后悔,他们还毫不犹豫地交换了琴。

于是他们幸运地接受了赠予。

后来,他们果然都成了“家”,声名鹊起。

无论何时何地,他们一直合奏着。

世人欣赏并赞美他们的合奏,但世人的心理是古怪的。

不久,就有了他们之间孰高孰低的种种说法。

而寂寞的传媒则一口咬住那纷纭众说,推波助澜。

最后,他们不能再合奏下去了,只能迫不得已地分开,各自独奏。

但他们都是那么眷恋合奏,因为他们觉得只有合奏才能发挥出他们的演奏天赋。

比他们更眷恋合奏的是那两把小提琴。

只有合奏的时候,它们才有机会相见。

但自从分开后,,它们再没“见到”过对方。

它们被思念折磨着,它们的琴音里开始注入了缕缕忧伤,正如苦苦相思着的情人的信上有泪痕一样。

高频考点五远近高低各不同——探究小说的丰富意蕴1.(2011·山东)《审丑》(原文见本专题高频考点三“5年高考”部分)“审丑”作为小说的标题,意蕴丰富。

请结合全文谈谈你的理解。

答:________________________________________________________________________答案①标题一语双关(或反讽);②“审丑”是一种绘画“原则”(或“流派”“风格”“理论”等),老人成为学生的“审丑”对象;③老人外貌丑陋,做人体模特被人们视为“丑”事,但这“丑”下面深藏着为孙子全力付出的淳朴心灵;④小臭儿不孝(或“忘恩负义”),嫌弃爷爷,是真正的“丑”。

解析分析小说标题的丰富意蕴,要紧扣文本,把握小说基本情节,认真揣摩作者创作意图。

2.(2012·江苏)《邮差先生》(原文见本专题高频考点二“5年高考”部分)作品叙述舒缓,没有太强的故事性,这样写对表现小说的内容有什么作用?试作探究。

答:________________________________________________________________________答案有助于刻画邮差这一形象的特征:经历平常,性格平和,行事从容。

也有助于表现小城惯常的生活状态。

淡化了情节,有助于形成作品的抒情风格。

解析本题考查表达技巧对表现小说内容的作用。

要注意形式与内容的和谐这一关键点。

内容包括人物、事件、主题等。

1.《考试说明》对小说探究有何要求?如何理解这一要求?答案同散文探究部分。

2.高考小说探究题命题有何特点?答案探究题是直接体现新课改理念的试题,其题目设计,以为考生提供多角度思考平台为基准。

小说探究题是小说阅读的压轴题,其立意强调小说的整体阅读,能在整体把握文本的基础上对小说的某个疑难问题或某个要素(如主题)进行深度或广度的探究;或者能在整体把握文本的基础上联系现实、调动积累作一定程度的再发现再创造。

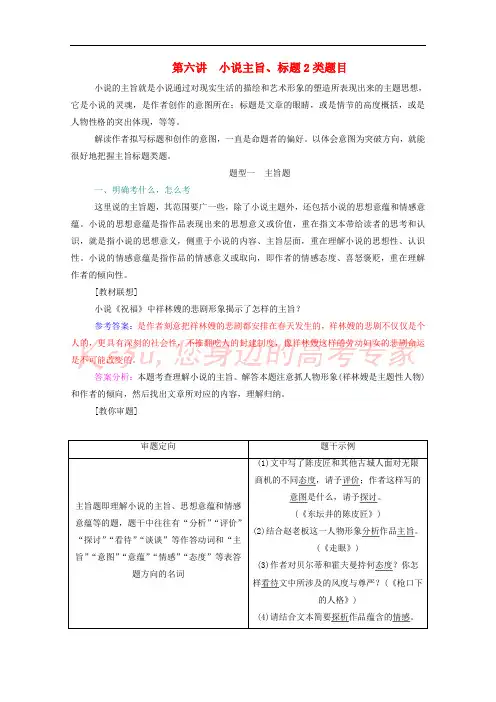

第六讲小说主旨、标题2类题目小说的主旨就是小说通过对现实生活的描绘和艺术形象的塑造所表现出来的主题思想,它是小说的灵魂,是作者创作的意图所在;标题是文章的眼睛,或是情节的高度概括,或是人物性格的突出体现,等等。

解读作者拟写标题和创作的意图,一直是命题者的偏好。

以体会意图为突破方向,就能很好地把握主旨标题类题。

题型一主旨题一、明确考什么,怎么考这里说的主旨题,其范围要广一些,除了小说主题外,还包括小说的思想意蕴和情感意蕴。

小说的思想意蕴是指作品表现出来的思想意义或价值,重在指文本带给读者的思考和认识,就是指小说的思想意义,侧重于小说的内容、主旨层面,重在理解小说的思想性、认识性。

小说的情感意蕴是指作品的情感意义或取向,即作者的情感态度、喜怒褒贬,重在理解作者的倾向性。

[教材联想]小说《祝福》中祥林嫂的悲剧形象揭示了怎样的主旨?参考答案:是作者刻意把祥林嫂的悲剧都安排在春天发生的,祥林嫂的悲剧不仅仅是个人的,更具有深刻的社会性,不推翻吃人的封建制度,像祥林嫂这样的劳动妇女的悲剧命运是不可能改变的。

答案分析:本题考查理解小说的主旨。

解答本题注意抓人物形象(祥林嫂是主题性人物)和作者的倾向,然后找出文章所对应的内容,理解归纳。

[教你审题]审题定向题干示例主旨题即理解小说的主旨、思想意蕴和情感意蕴等的题,题干中往往有“分析”“评价”“探讨”“看待”“谈谈”等作答动词和“主旨”“意图”“意蕴”“情感”“态度”等表答题方向的名词(1)文中写了陈皮匠和其他古城人面对无限商机的不同态度,请予评价;作者这样写的意图是什么,请予探讨。

(《东坛井的陈皮匠》)(2)结合赵老板这一人物形象分析作品主旨。

(《走眼》)(3)作者对贝尔蒂和霍夫曼持何态度?你怎样看待文中所涉及的风度与尊严?(《枪口下的人格》)(4)请结合文本简要探析作品蕴含的情感。

(《双琴祭》)二、知道答什么,怎么答落实“5抓”,解答小说主旨题1.抓标题有的小说的标题除了表面意思外,还有比喻义、象征义或双关义等,往往隐含着小说的主旨。

双琴祭⽂学作品类阅读原⽂和答案 双琴祭这篇⽂章把“双琴”喻为⼀对恋⼈,讲述了它们前世为树、今⽣为琴的“姻缘”,演绎了⼀出由相爱相依⾄分离毁废的悲剧。

下⾯是店铺为你整理的《双琴祭》⽂学作品类阅读原⽂和答案,⼀起来看看吧。

《双琴祭》⽂学作品类阅读原⽂ (1)那两棵树,是⽣⻓极慢的树,其材最适合做琴。

那位⽼制琴师呢,他的经验是,⼀棵那样的树,只能锯取⼀段,做成⼀把⾳质优良的⼩提琴。

所以他打算⽤那两橡树同时做两把⼩提琴,使它们在⾳质上不分轩轾。

(2)琴取于材,材取于树。

⽼制琴师当年亲⼿栽下的两株⼩树苗,在⼗余栽⾥,不但增加看年轮,也像少年和少⼥渐渐⻓成健壮的⻘年和标致的⼥郎⼀样,深深地相爱了。

它们彼此欣赏,彼此赞美,永不厌倦地诉说着缠绵的情话。

(3)但是,琴还没做,⽼制琴师却病倒了。

他临终前对⼉⼦说:“我⼀直想要制成两把⾳质同样优⾉的⼩提琴。

我想做的事是做不到了,你⼀定要替我做到……” (4)后来,他的⼉⼦伐倒那两棵树,锯取了它们各⾃最好的⼀段,制成了两把⾳质同样⼀流的⼩提琴。

他把琴送到了琴店,郑重地交代:“如果有谁在这两把琴中反复⽐较、挑选,那么⽆论他最终选择了哪⼀把,都不卖给他。

如果有⼈说它们是同样好的琴,那么可以将两把琴都送给他。

如果是两个⼈,那么⼀⼈⼀把。

” (5)有⼀天,琴店来了两位⽗亲,带着两名少年。

两位⽗亲是好友,他们是陪⼉⼦束选琴的。

两名少年不约⽽同地看上了那两把⼩提琴,于是店主取出琴让他们试⼀试。

(6)他们各拉⼀曲后,都说以他们的⽿听来,两把琴的⾳质同样优良。

为了使⼤⼈们相信他们所选的不后 悔,他们还毫不犹豫地交换了琴。

于是他们幸运地接受了赠予。

(7)后来,他们果然都成了“家”,声名鹊起。

⽆论何时何地,他们⼀直合奏着。

(8)世⼈欣赏并赞美他们的合奏,但世⼈的⼼理是古怪的=不久,就有了他们之间孰⾼孰低的冲种说法。

⽽寂寞的传媒则⼀⼝咬住那纷纭众说,推波助澜。

(9)最后,他们不能再合奏下去了,只能迫不得已地分开,各⾃独奏。

6年高考母题精解精析文学类文本阅读02(2012·福建版)(甲)文学类文本阅读(15分)阅读下面的文字,完成13-15题双琴祭梁晓声①那两棵树,最适合取其材而做琴。

那位老制琴师呢,他的经验是,一棵那样的树,只能锯取一段,做成一把音质优良的小提琴;所以他打算用那两裸树同时做两把小提琴,使它们在音质上不分轩辕轾。

②琴取于材,材取于树。

老制琴师当年亲手栽下的两株小树苗,在十余载里,不但增加着年轮,也像少年和少女渐渐长成健壮的青年和标致的女郎一样,深深地相爱了。

它们彼此欣赏,彼此赞美,未不厌倦地诉说着缠绵的情话。

③但是,琴还没做,老制琴师却病倒了。

他临终前片儿子说:“我一直想要制成两把音质同样优良的小提琴。

我想做的事是做不到了,你一定要替我做到……”④后来,他的儿子伐倒那两裸树,锯取了它们各自最好的一段,制成了两把音质同样一流的小提琴。

他把琴送到了琴店,郑重地交代:“如果有谁在这两把琴中反复比校、挑选,那么无论他最终选择了哪一把,都不卖给他,如果有人说它们是同样好的琴,那么可以将两把琴都送给他。

如果是两个人,那么一人一把。

”⑤有一天,琴店来了两位父亲,带着两名少年。

两位父亲是好友,他们是陪儿子来选琴的。

两名少年不约而同地看上了那两把小提琴,于是店主取出琴让他们试一试。

⑥他们各拉一曲后,都说以他们的耳听来,两把琴的音质同样优良。

为了使大人们相信他们所选的不后悔,他们还毫不扰豫地交换了琴。

⑦后来,他们果然都成了“家”,声名鹊起。

无论何时何地,他们一直合奏着。

⑧世人欣赏并赞美他们的合奏,但世人的心理是有些古怪的。

不久,就有了他们之问孰高孰低的种种说法。

而寂寞的传媒则一口咬住那纷纭众说,推波助澜。

⑨最后,他们不能再合奏下去了,只能迫不得已地分开。

但他们都是那么眷恋合奏,因为他们觉得只有合奏才能发挥出他们的演奏天赋。

⑩比他们更眷恋合奏的是那两把小提琴。

只有合奏的时候,它们才有机会相见。

⑪但自从分开后,它们再没“见到”过对方。

山东省泰安市高二3月月考语文试题姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、现代文阅读 (共3题;共28分)1. (6分) (2016高三上·新泰月考) 阅读下面的文字,完成小题。

在创造了辉煌文明的所有古代民族中,四五千年前的古埃及人对来世的执着真可谓无出其右者。

对死后永生的热烈追求使埃及人不仅建金字塔,也修神庙。

而且总趋势是,越往后,神庙便修得越宏伟高大,在豪华奢侈上无所不用其极。

与之相应的是,祭司作为一个特殊阶层,人数众多,能量极大,而且越往后便越膨胀,越强势。

最初僧权还没有从王权中分化出来,国王就是最大的僧侣;随着社会经济的发展,国家结构越来越复杂,社会分工越来越细密,僧权便从王权中分离出来了。

既然国王必须依靠僧侣才能进行有效的统治,那么国王与祭司之间很自然地存在着一种天然的合作关系,但同时也存在着一种宿命般的矛盾和冲突关系。

这里的关键是,两种势力在此消彼长的同时如何维持起码的平衡。

随着祭司阶级权势日增,王权与僧侣势力间的平衡越来越难维持,两者的矛盾越来越尖锐,冲突越来越严重,且越到后来,越显得不可调和。

事实上,从古王国后期起,祭司阶层就变得越来越庞大,越来越强势,与王权的矛盾冲突也越来越激烈。

埃及社会在被迫供养一个强大的世俗统治阶级以外,还得遭受庞大祭司阶层的经济压迫和掠夺。

在太阳神崇拜之新神学的强制下,埃及社会被迫日复一日、年复一年地把法老当作太阳神来崇拜,为之举行极其繁琐而又费用昂贵的仪式。

同时,埃及人还为形形色色的小神祇修庙塑像,而且还举行复杂的祭拜仪式。

这些都大大加重了整个社会的经济负担。

不用说,祭司作为一个寄生阶层,具有极强的剥削性、掠夺性和压迫性。

及至十九王朝拉美西斯二世在位期间,僧侣的权势达到一个令人目眩的新高度,阿蒙高僧的职务竟已不再由国王任命,而改为父子世袭!在拉美西斯二世在位第四十六年的一次审判中,十名审判官中竟有九人为僧侣。

僧侣阶级权势之大,无以复加,即便这一时期埃及国势日衰,也未见他们有所收敛。

广东省汕头市泉塘初级中学高二语文测试题含解析一、现代文阅读(35分,共3题)1. 阅读下面的文字,完成下列小题。

双琴祭梁晓声(1)那两棵树,生长得极慢的树,最适合取其材而做琴。

那位七十余岁的老制琴师的经验是,一棵那样的树,只能锯取一段,做成一把音质优良的小提琴。

所以,他打算用那两棵树同时做两把小提琴,使它们在音质上不分轩轾。

(2)琴取于材,材取于树。

老制琴师当年亲手栽下两株小树苗,在十几载里,不但各自增加着年轮,也像少年和少女渐渐长成健壮的青年和标致的女郎一样,深深的相爱着了。

它们彼此欣赏,彼此赞美,通过叶片晃动时发出的沙沙声响,永不厌倦的诉说着缠绵的情话。

(3)但没等琴做成,老琴师就病倒了。

他临终前对儿子说:“世人对于任何事物,包括人的才能,总习惯于评论出个孰高孰低。

这是由于人心的偏狭导致的愚蠢啊!我有个夙愿,想要制成两把音质同样优良的小提琴,以此向世人证明,世上有些不同事物的美好是同样的。

儿子啊,我想做的事我是做不到了,你可一定要替我做到……”(4)后来,他的儿子伐倒那两棵树,锯取了它们各自最好的一段,以同样的耐心和细心,制成了两把小提琴。

他把两把琴送到了琴店,郑重地交待:“如果有谁在这两把琴中反复比较、挑选,自以为是地评优评劣,那么无论他最终选择了哪一把、无论出价多高,都不卖给他。

如果有人说它们是同样好的琴,那么可以将两把琴都送给他。

如果是两个人,那么一人一把。

”(5)有一天,来了两位父亲,带着两名少年。

他们的父亲是好友,他们是陪儿子们来选琴的。

两名少年不约而同地看上了那两把小提琴,于是店主取出两把琴让他们试一试。

(6)他们各拉一曲后,不约而同的对父亲说——那正是他们所期望拥有的琴。

店主问:“琴的音质总是有优差之分的,你们不需要交换了再演奏一曲吗?但两名少年频频摇头,都说以他们的耳听来,两把琴的音质同样优良。

为了使大人们相信他们不后悔,他们毫不犹豫的交换了琴。

“都不需要试试了么?”“不。

”两名少年异口同声。

双琴祭文学作品类阅读原文和答案

(1)那两棵树,是生长极慢的树,其材最适合做琴。

那位老制琴

师呢,他的经验是,一棵那样的树,只能锯取一段,做成一把音质

优良的小提琴。

所以他打算用那两橡树同时做两把小提琴,使它们

在音质上不分轩轾。

(2)琴取于材,材取于树。

老制琴师当年亲手栽下的两株小树苗,在十余栽里,不但增加看年轮,也像少年和少女渐渐长成健壮的青

年和标致的女郎一样,深深地相爱了。

它们彼此欣赏,彼此赞美,

永不厌倦地诉说着缠绵的情话。

(3)但是,琴还没做,老制琴师却病倒了。

他临终前对儿子说:“我一直想要制成两把音质同样优艮的小提琴。

我想做的事是做不

到了,你一定要替我做到……”

(4)后来,他的儿子伐倒那两棵树,锯取了它们各自最好的一段,制成了两把音质同样一流的小提琴。

他把琴送到了琴店,郑重地交代:“如果有谁在这两把琴中反复比较、挑选,那么无论他最终选

择了哪一把,都不卖给他。

如果有人说它们是同样好的琴,那么可

以将两把琴都送给他。

如果是两个人,那么一人一把。

”

(5)有一天,琴店来了两位父亲,带着两名少年。

两位父亲是好友,他们是陪儿子束选琴的。

两名少年不约而同地看上了那两把小

提琴,于是店主取出琴让他们试一试。

(6)他们各拉一曲后,都说以他们的耳听来,两把琴的音质同样

优良。

为了使大人们相信他们所选的不后

悔,他们还毫不犹豫地交换了琴。

于是他们幸运地接受了赠予。

(7)后来,他们果然都成了“家”,声名鹊起。

无论何时何地,

他们一直合奏着。

(8)世人欣赏并赞美他们的合奏,但世人的心理是古怪的=不久,就有了他们之间孰高孰低的冲种说法。

而寂寞的传媒则一口咬住那

纷纭众说,推波助澜。

(9)最后,他们不能再合奏下去了,只能迫不得已地分开,各自

独奏。

但他们都是那么眷恋合奏,因为他们觉得只有合奏才能发挥

出他们的演奏天赋。

(10)比他们更眷恋合奏的是那两把小提琴。

只有合奏的时候,它们才有机会开日见。

(11)但自从分开后,,它们再没“见到”过对方。

它们被思念折磨着,它们的琴音里开始注入了缕缕忧伤,正如苦苦相思着的情人

的信上有泪痕一样。

(12)然而两位由合奏而独奏的演奏家,心里竞渐渐地相互生出嫉恨来。

他们不知不觉就坠入了别人的“阴

谋”。

他们曾经的珠联璧合引起了别人的嫉恨。

别人想要离间他们,想要看他们成为仇敌。

(13)终于,他们中的一个心理崩溃了。

他摔毁了他心爱的小提琴,跃下阳台,一命呜呼。

(14)那时,另一个正在舞台上演出。

他提琴的几根弦,随弓皆断。

弦断之际,小提琴发出类似哀号的最后一声颤音…

(15)悲剧的发生使人心趋于冷静,对死者的同情超过了人心对其他一切的表现。

有同情就有憎恨,另一个还没来得及从惊愕中悟到

什么,已然懵懂地成了罪魁祸首。

最后,他疯了。

(16)他那一把琴被按了弦,又摆在琴店里了。

然而,无人问津,因为它已被视为不祥之物。

只要琴弓一搭在弦上,便会发出号哭一

般的声音。

(17)是的,那真是一把小提琴在号哭——在为它不幸的爱人人而号哭。

(选自《2011年中国微型小说排行榜》,有删改)

1、下列对作品的概括和分析,不正确的两项是(5分)

A、老制琴师的儿子为实现父亲遗愿,把琴送到琴店并郑重交代:可以将两把音质同样优良的小提琴赠送给反复比较、挑选的人。

B、小说把“双琴”喻为一对恋人,讲述了它们前世为树、今生

为琴的“姻缘”,演绎了一出由相爱相依至分离毁废的悲剧。

C、第8段画线句在全文结构上起承上启下的作用:“世人欣赏

并赞美他们的合奏”紧承上文,“但世人的心理是古怪的”则引领

下文。

D、第10、11段用拟人和的修辞手法,写出了两把小提琴因为分离而不能彼此欣赏、赞美的相思之苦和饱受思念折磨的忧伤情状。

E、小说在叙述时,“他们”“它们”交替使用,人和物相互交融,灵活地展现了事件过程,暗示了人和物命运的共同性。

2、小说的结局是悲剧性的。

造成悲剧的外在原因有哪些?请概述。

(4分)

3、请结合文本简要探析作品蕴含的情感。

(6分)

1、(5分)AD

2、(4分)①“世人”妄评两位演奏家演技的高低;②“传媒”对

世人的各种评论推波助澜;③“别人”嫉恨两位演奏家合奏的珠联壁合;④“世人”将悲剧归罪于活着的演奏家。

3、(6分)【要点】①惋惜双琴一毁一废;②同情两位演奏家一死

一疯;③哀叹美好的事物被世人的“古怪心理”毁灭;④悲悯世人毁

灭了美好事物而始终不自知。

猜你感兴趣的:。