2019鲁教版高中地理必修三第三单元第1节区域水土流失及其治理以黄土高原为例表格教学设计与反思语文

- 格式:doc

- 大小:22.26 KB

- 文档页数:7

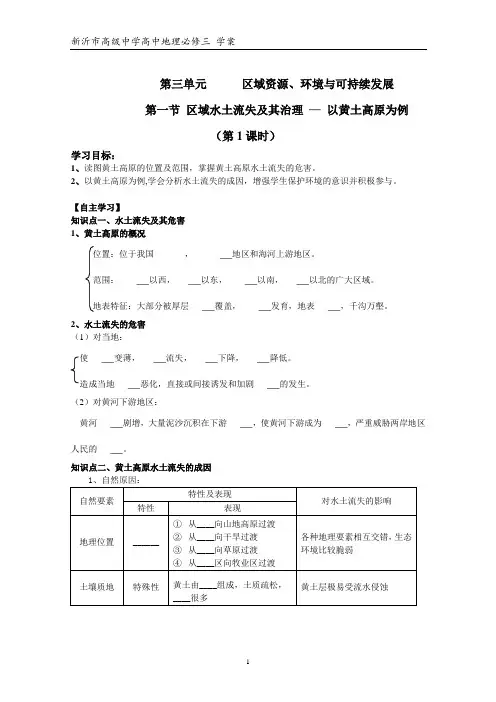

第三单元区域资源、环境与可持续发展第一节区域水土流失及其治理—以黄土高原为例(第1课时)学习目标:1、读图黄土高原的位置及范围,掌握黄土高原水土流失的危害。

2、以黄土高原为例,学会分析水土流失的成因,增强学生保护环境的意识并积极参与。

【自主学习】知识点一、水土流失及其危害1、黄土高原的概况位置:位于我国_______,_______地区和海河上游地区。

范围:_____以西,____以东,____以南,____以北的广大区域。

地表特征:大部分被厚层____覆盖,____发育,地表____,千沟万壑。

2、水土流失的危害(1)对当地:使____变薄,____流失,____下降,____降低。

造成当地____恶化,直接或间接诱发和加剧____的发生。

(2)对黄河下游地区:黄河____剧增,大量泥沙沉积在下游____,使黄河下游成为____,严重威胁两岸地区人民的____。

知识点二、黄土高原水土流失的成因1、自然原因:2、人为原因:【合作探究】材料:我国南方红壤丘陵区主要分布在长江中下游和珠江中下游及福建、浙江、海南、台湾等省。

长江流域以南的红壤丘陵地水土流失面积达67.48万km2。

裸露的红壤丘陵,被人们称为“红色荒漠”。

这些地区,人多耕地少,山大坡陡,雨量充沛,特别是暴雨多,植被一旦遭到破坏,在高雨量的冲击下,很容易产生严重的水土流失,使土壤肥力下降,造成大幅度减产。

仅长江上游35.2万km2水土流失区的土壤流失量就达15.6亿吨。

由于长江流失的泥沙颗粒粗,只有1/3细泥沙进入干流,2/3的粗砂、石砾淤积在上游水库、支流和中小河道,给防洪和水库灌溉、供水、发电带来很大危害。

1、南方红壤丘陵区的水土流失产生哪些危害?2、讨论分析南方红壤丘陵区水土流失形成的原因有哪些?【检测反馈】1、 我国水土流失最严重的地区是( )读“某地形区景观图”,回答2~3题。

2、下列关于该地形区千沟万壑的现代地表的解释,正确的是 ( ) A.主要是风力堆积作用的结果 B.完全是人为原因造成的 C.是由于流水侵蚀造成的D.黄土土质疏松是最重要的原因3、本区不合理的耕作制度是 ( ) A.轮作 B.轮休 C.轮荒 D.轮牧读“黄土高原部分区域地形图”,回答4~5题。

中国黄土高原水土流失治理说课稿各位老师大家好!今天我说课的题目是《中国黄土高原水土流失的治理》下面我从以下五个方面进行说课一、课标要求:以某区域为例,分析该区域的环境与发展问题,诸如水土流失、荒漠化等方面的原因,森林、湿地等开发利用存在的问题,了解其危害和综合治理保护的措施从本节教材来讲,是以黄土高原为例,分析水土流失的原因,了解其危害和综合治理保护的措施。

课标除水土流失外还提到荒漠化、森林、湿地开发利用存在的问题等环境问题,说明不同区域典型环境问题不同。

因此在教学中要让学生灵活运用水土流失的分析方法去分析其他的环境与发展问题,培养学生具体问题具体分析和可持续发展的观点。

二、教材及学情分析本节课承接了第一章区域地理环境和人地关系的内容,是在总论基础上的案例分析。

同时又是第二章区域的可持续发展的第一节课,体现了黄土高原水土流失案例的典型性,对后面学生由浅入深学习其它案例知识有一定的指导意义。

教材首先概括了区域可持续发展内涵以及各种环境问题,突出水土流失问题并描述了黄土高原水土流失的严重性;其次教材重点从水土流失的原因、危害、治理三方面对水土流失问题进行了分析和总结;在课后的案例研究中教材又对洞庭湖湿地的恢复和可持续发展做了阐述。

课本这样的安排体现了本节课重点应让学生掌握水土流失的原因危害治理措施,另一方面为学生因地制宜分析区域可持续发展问题提供了方法和理论依据。

学情:学习本节课的优势:重点班学生学习主动性较强、思维活跃;通过前面的学习对可持续发展、区域差异、环境问题等知识有了一点了解,具备了一定的地理分析能力。

因此教学时我给学生布置一些网络查找,实践调查,相互合作才能完成的任务,课堂上设计了一些问题、图片、资料等引导学生独立分析,目的是充分调动学生的知识储备和能力积累,增强学生的地理探究能力为本节教学服务。

学习本节课的不足是:学生的区域地理知识基础较差;实践经验少对某些治理措施难以理解。

充分利用课本上“黄土高原范围和地形图”以及自制的一些“黄土高原景观图片”引导学生熟悉黄土高原环境特征并掌握区域环境的描述方法。

鲁教版高中地理必修三第三单元第1节《区域水土流失及其治理以黄土高原为例》表格教学设计与反思教学重点、难点及措施教学重点:①分析荒漠化产生的自然原因和人为原因,了解其危害及治理保护措施。

②体验地理环境各要素之间以及要素与区域人类活动、区域生态问题的关联。

教学难点:学生对地理环境各要素与区域生态问题之间的体验不足,导致迁移运用能力差。

措施:本节课重组、加工教材,让学生深度体验地理环境各要素的关联以及要素与区域人类活动、区域生态环境问题之间的关联,归纳分析该类问题的思维体系就成为本节课核心问题设定的出发点。

基于此,再结合课堂要生动、充分调动学生的积极性,所以,采用讲故事的方式,用小切口的案例进行核心问题教学,以小见大。

以教师引导“分析材料:地理位置→气候→其他自然地理要素→人类活动”为脚手架,步步推进。

使学生在充分体验的基础上掌握分析此类问题的基本思路以及各地理要素之间的紧密关联。

最后,选择了非洲撒赫勒地区案例,让学生将前面总结出的分析问题的思路和从材料里提取信息的方法运用到分析新案例的生态环境问题,检验学生体会到区域发展与地理环境各要素之间关联及迁移运用能力。

学习者分析学生在必修1中学习了自然地理环境的一些原理,初步掌握了自然地理环境要素分析的一般方法,学习必修3第一章第一节地理环境对区域发展的影响,也为这一节的学习奠定了基础,通过高中一年多的学习,学生具备了一定的综合分析问题的能力。

这些知识和能力的储备,为本节内容的学习提供了保证。

对文科生而言地理是高考科目学生相对重视,具备一定的学习积极性,但是,由于他们对区域地理知识是在初中的时候学习的,学习层次较低,遗忘较多,所以对于基础知识还需要系统的落实,并在此基础上注重地理能力的培养。

教学过程教学环节教学内容活动设计活动目标媒体资源使用及分析提出问题1.进入问题情境;2.对阿拉善地区有初步印象;3.明确本节课的核心教学问题:结合材料,分析阿拉善地区荒漠化的原因,并提1.讲故事:阿拉善羊穿上了衣服。

姓名,年级:时间:第一节区域水土流失及其治理-—以黄土高原为例一、水土流失及其危害1.黄土高原的概况(1)位置:地处我国内陆腹地,黄河中上游与海河上游地区。

(2)范围:太行山脉以西、日月山以东、长城以南、秦岭以北。

(3)地貌特征:沟谷发育,地表破碎。

2.危害(1)对耕地的影响:使耕地土层变薄,土壤养分流失,耕地质量下降,单产降低.(2)对生态环境的影响:直接或间接地诱发和加剧了自然灾害。

(3)对黄河的影响:使黄河泥沙含量剧增;大量泥沙淤积在下游河床,使黄河下游成为“地上悬河”。

[易错提醒]黄土高原的范围和黄土分布区是两个不同的概念.其中黄土分布区的范围要比黄土高原大得多,黄土高原只是黄土分布区中在我国分布最为集中、典型的区域。

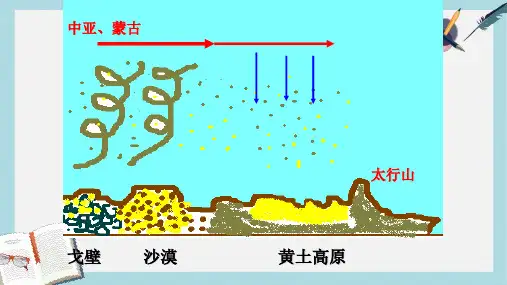

二、水土流失的成因1.自然原因(1)地理位置过渡性:黄土高原地理位置十分特殊,它处于各种地理要素的相互交错地带,生态环境脆弱。

(2)土壤质地特殊性:黄土土质疏松,直立性强,但遇水容易分散,极易受到流水侵蚀。

(3)降水季节分配不均匀性:降水多集中于夏季,且多暴雨。

(4)地质灾害频繁性:滑坡、泥石流、塌陷等加剧了水土流失。

2.人为原因(1)不合理的土地利用。

(2)破坏植被.(3)人口过快增长。

[温馨提示] 黄土高原的过渡性特征即从平原向山地高原过渡,从季风区向非季风区过渡,从森林向草原过渡,从种植业向畜牧业过渡,这些过渡性特征使得该地区自然条件不稳定,脆弱的生态环境是该地区发生严重水土流失的另一个重要基础。

三、水土流失的治理1.基本理论(1)从合理利用土地着手错误!(2)以水土保持为中心错误!错误!错误!2.具体措施(1)工程措施:固沟工程、护坡工程和保塬工程。

(2)农业技术措施:①管理措施:平整土地、栽培种植、田间管理、增施肥料、轮作套种。

②技术措施:选育良种、发展地膜、喷灌和滴灌技术、科学施肥。

③目的:提高土壤肥力、保持水土和发展生产。

(3)生物措施:[温馨提示]人为原因是现代水土流失的主要原因,而人口的过度增长又是导致人地关系紧张的关键。