登革热调查报告

- 格式:doc

- 大小:8.48 KB

- 文档页数:4

登革热流行病学现场调查的原则,准备及内容一、现场调查的原则要求做好登革热疫情的现场流行病学调查对于指导疫情的预防和控制至关重要,其主要原则要求为:(一)首先要核实疫情。

接到疫情报告后,立即核实登革热疫情的真实存在性,掌握疫情波及范围和影响因素。

(二)对患者要及时进行个案调查,查找可能的传染源和传播途径。

(三)对疫点范围内的可疑发热患者进行及时、主动和全方位的搜索,防止疫情的进一步扩散和蔓延。

(四)对疑似患者要采集血标本,及时送检和进行核实诊断。

(五)需对疫点或疫区登革热的流行因素和流行趋势进行快速且客观的评估。

二、现场调查前的相关准备工作(一)疫情处理交通工具的准备 应配备专门的疫情处理车辆随时处于待命状态,一旦出现登革热疫情,可以在较短的时间集结出发到达疫情现场。

(二)疫情处理箱常备物品的准备 应配备专门的登革热疫情处理箱,箱内应包括以下物品:登革热疫情现场调查的相关表格(包括《全国登革热监测方案》中的登革热(登革出血热)个案调查表、登革热病例调查一览表/登革热发病情况入户调查登记表、登革热媒介伊蚊监测孳生地调查登记表、登革热媒介伊蚊成蚊密度调查表、媒介伊蚊登革病毒分离送检登记表、疑似登革热病人检材送检一览表和病原学检测结果一览表等表格),宣传小折页,纸,笔,蚊幼采集容器,塑料吸管,防蚊油,手电筒以及盛装蚊幼的容器等。

(三)现场采样箱的准备 登革热疫情调查现场调查时,必要时会对可疑病例,密切接触者或疫点(疫区)内的健康人群进行血标本的采集,因此需要准备现场采样箱,配备必要的调查用具、采样器材等。

采样箱内应包括一次性针筒,一次性手套,干燥试管,消毒棉签,橡胶带等,所有物品可按50~100人份准备。

(四)个人一般物品和防护物品的准备 登革热的调查现场环境一般较复杂,同时还要避免被疫点(疫区)的蚊虫叮咬等,因此参加现场调查的人员要求尽量穿戴长袖衣服,带上防蚊油或防蚊霜,工作服,工作证,雨伞或遮阳帽等。

1例输入性3型登革热病例疫情调查分析报告摘要】目的:对我区医疗机构报告的1例登革热病例疫情进行调查分析,为以后的登革热防控提供参考依据。

方法:对病例开展流行病学调查,对病例血清进行登革病毒NS1抗原、抗体及相关病毒核酸检测。

结果:患者在发病前有印度旅行及蚊虫叮咬史,回国后出现发热、皮疹等症状,及血常规白细胞、血小板总数下降等表现。

血清检测登革病毒(DENV)NS1抗原、IgG抗体和IgM抗体均为阴性,DENV通用核酸阳性、DENV-3核酸阳性。

寨卡、新型布尼亚和基孔肯亚病毒核酸检测结果均为阴性。

患者隔离治疗5天后,痊愈出院。

对患者所在医疗机构进行蚊媒监测和灭蚊措施。

患者出院25日后无二代病例发生,疫情终止。

结论:此起疫情为一起境外输入性3型登革热病例疫情。

对于有伊蚊传播的多种传染病流行区旅行史的发热病例,采用多种病原体同时检测可以缩短检测时间,提高诊断效率。

登革病毒感染早期,与抗原和抗体检测相比,荧光定量PCR检测病毒核酸的灵敏度最高,分型核酸的灵敏度高于通用核酸的灵敏度。

【关键词】3型登革热;输入性;荧光定量PCR【中图分类号】R181.8 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2019)14-0208-032017年10月31日14时,区疾病预防控制中心接到辖区医疗机构报告,称该院收治一名疑似登革热病人,接报后立即组织人员开展现场调查。

1.资料与方法实验室采用登革病毒NS1抗原检测试剂盒(胶体金法),采用登革病毒IgM抗体和IgG抗体检测试剂盒(ELISA法),采用荧光定量PCR检测通用登革热病毒(DENV)核酸、登革热病毒1型(DENV-1)、2型(DENV-2)、3型(DENV-3)、4型(DENV-4)核酸,基孔肯雅热病毒、寨卡病毒核酸和新型布尼亚病毒核酸。

2.结果2.1患者发病就诊经过患者,女,33岁,于10月25日上午从上海前往山东出差,下午出现发冷、肌肉痛等症状,当天返回上海。

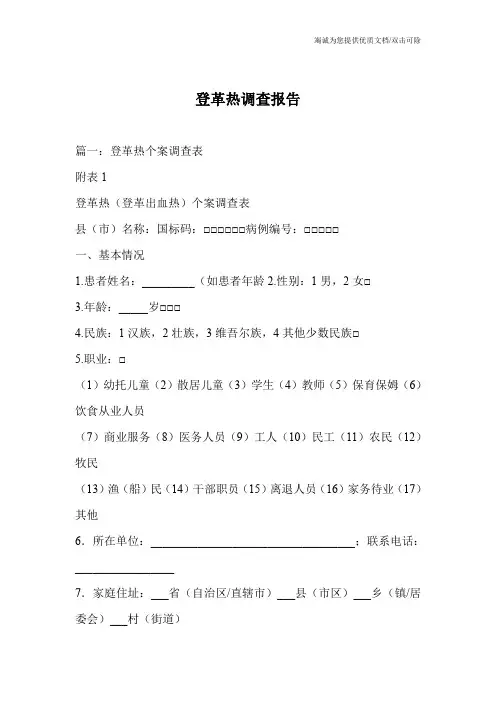

登革热调查报告篇一:登革热个案调查表附表1登革热(登革出血热)个案调查表县(市)名称:国标码:□□□□□□病例编号:□□□□□一、基本情况1.患者姓名:_________(如患者年龄2.性别:1男,2女□3.年龄:_____岁□□□4.民族:1汉族,2壮族,3维吾尔族,4其他少数民族□5.职业:□(1)幼托儿童(2)散居儿童(3)学生(4)教师(5)保育保姆(6)饮食从业人员(7)商业服务(8)医务人员(9)工人(10)民工(11)农民(12)牧民(13)渔(船)民(14)干部职员(15)离退人员(16)家务待业(17)其他6.所在单位:___________________________________;联系电话:_________________7.家庭住址:___省(自治区/直辖市)___县(市区)___乡(镇/居委会)___村(街道)二、发病情况1.发病日期:_______年______月_______日□□□□/□□/□□2.就诊日期:_______年______月_______日□□□□/□□/□□3.发病地点:_________________________________________4.住院医院:____________________5.住院号:_____________________□□□□□□6.住院日期:_______年______月_______日□□□□/□□/□□7.出院日期:_______年______月_______日□□□□/□□/□□8.入院诊断:□1登革热疑似病例,2临床诊断病例,3实验室确诊病例,4其他9、临床诊断日期:_______年______月_______日□□□□/□□/□□10.出院诊断:□1登革热疑似病例,2临床诊断病例,3实验室确诊病例,4其他11.临床分型:1典型,2轻型,3重型,4其他□12.转归:1痊愈,2好转,3死亡(日期:_______年____月____日)□三、症状和体征及一般实验室检查1.起病急:1是,0否□2.乏力:1有,0无□3.发热:1有,0无□如有,则热型为:1双峰热,2稽留热,3驰张热,4其他□4.头痛:1有,0无□5.颜面潮红:1有,0无□6.眶后痛:1有,0无□7.肌痛:1有,0无□8.关节痛:1有,2无□9.胸红:1有,0无□10.结膜出血:1有,2无□12.牙龈出血:1有,2无□13.呕血:1有,2无□14.便血:1有,2无□15.血尿:1有,2无□16.呕吐:1有,2无□17.结膜充血:1有,2无□18.眼睑浮肿:1有,2无□19.黄疸:1有,2无□20.皮肤出血点:1有,2无□如有,则出血点为:1散在,2条/线状,3簇状,4其它_________□21.皮疹:1有,2无□如有,则皮疹为:1斑丘疹、,2麻疹样皮疹条/线状,3猩红热样皮疹簇状,4红斑疹,5其它_________□皮疹部位:1全身,2四肢,3躯干,4面部□22.烦躁:1有,2无□23.昏迷:1有,2无□24.休克:1有,2无□25.肝大:1有,2无□26.脾大:1有,2无□27.淋巴结大:1有,2无□28.束臂试验:1阳性,2阴性,3未做此项检查,4不详□29.白细胞计数:1正常,2增多,3减少,4未做此项检查□30.中性粒细胞(%):□31.淋巴细胞(%):□32.血小板减少:1有,2无,3未做此项检查□33.红细胞压积:□34.出血时间:1正常,2延长,3缩短,4未做此项检查,5不详□□36.脑脊液:1正常,2异常,3未做此项检查□37.尿常规:1正常,2异常,3未做此项检查□38.肝功能:1正常,2异常,3未做此项检查□五、病例分类35.凝血时间:1正常,2延长,3缩短,4未做此项检查,5不详2.病例类别:1输入性病例,2本地病例,3不明感染原因病例□3.病例分类:1疑似病例,2,临床诊断病例,3实验室诊断病例□六、既往史1.过去身体是否健康:1是,2否□2.既往是否患过登革热或“乙脑”:1是,2否□3.乙脑疫苗接种:1是,2否□七、接触史及有关因素调查1.发病前2周内是否有外出(或旅游)史:1是,2否□如是,到何地:___________;外出时间:天□返回时间:____年____月____日□□□□/□□/□□2.发病后到过何处:____________________;停留时间:________天□□3.病家及院内人口:3.10~4岁________人□3.25~9岁________人□3.310~19岁______人□3.420~29岁______人□3.530~39岁______人□3.640~49岁______人□3.750~59岁______人□3.860岁及以上____人□4.有无家庭其他成员出现过类似症状:1有,0无,9不详□如有,最近一例发病时间(患者除外):____年____月____日□□□□/□□/□5.发病处院内或周围环境:5.1积水容器数:__________个□5.2阳性容器数:__________个。

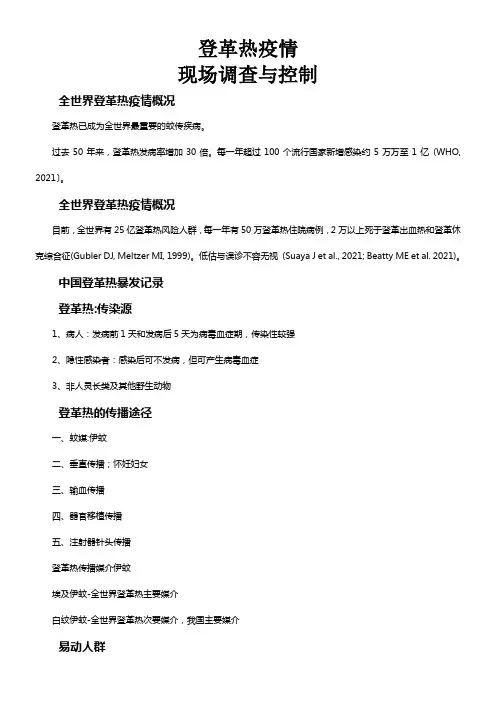

登革热疫情现场调查与控制全世界登革热疫情概况登革热已成为全世界最重要的蚊传疾病。

过去50年来,登革热发病率增加30倍。

每一年超过100个流行国家新增感染约5万万至1亿(WHO, 2021〕。

全世界登革热疫情概况目前,全世界有25亿登革热风险人群,每一年有50万登革热住院病例,2万以上死于登革出血热和登革休克综合征(Gubler DJ, Meltzer MI, 1999)。

低估与误诊不容无视(Suaya J et al., 2021; Beatty ME et al. 2021)。

中国登革热暴发记录登革热:传染源1、病人:发病前1天和发病后5天为病毒血症期,传染性较强2、隐性感染者:感染后可不发病,但可产生病毒血症3、非人灵长类及其他野生动物登革热的传播途径一、蚊媒:伊蚊二、垂直传播;怀妊妇女三、输血传播四、器官移植传播五、注射器针头传播登革热传播媒介伊蚊埃及伊蚊-全世界登革热主要媒介白纹伊蚊-全世界登革热次要媒介,我国主要媒介易动人群普遍易感但感染后仅有局部人发病多数为轻症病人暗藏期:一般为3~15天,多数5~8天三方面因素综合判断病例概念:疑似病例符合以下条件之一即为疑似病例〔1〕有流行病学史〔发病前14天内到过登革热流行区〕,且具有急性起病、发烧〔24h~36h内达39oC~40oC,少数为双峰热〕,较猛烈的头痛、眼眶痛、全身肌肉痛、骨关节痛及明显疲惫等一般临床病症。

可伴脸部、颈部、胸部潮红,结膜充血。

〔2〕无流行病学史,但同时具有上述一般临床病症和以下病症者:1〕皮疹:于病程第5~7日出现,为多样性皮疹〔麻疹样皮疹、猩红热样疹、针尖样出血性皮疹〕或“皮岛〞样表现等。

皮疹散布于四肢躯干或头脸部,多有痒感,不脱屑。

持续3~5天。

2〕出血偏向〔束臂实验阳性〕:一般在病程第5~8日皮肤出现瘀点、瘀斑、紫癜及注射部位出血,牙龈出血、鼻出血等粘膜出血,消化道出血、咯血、血尿、阴道出血等。

病例概念:临床诊断病例符合以下条件之一即可诊断:1〕有登革热一般临床病症,且有流行病学史,即发病前14天内到过登革热流行区,或居住、工作场所周围1个月内出现过登革热病例,并具有白细胞计数减少和血小板减少〔低于100×109/L〕者。

关于梁山县一起输入性登革热疫情的调查处置分析目的探讨一起输入性登革热疫情的发病处置过程,为制定疾病控制措施提供参考。

方法对疫情进行流行病学调查和实验室检测,采用全国登革热监测方案对病人血清进行抗体快速检测和PCR核酸检测。

结果2例患者在马来西亚回国后,出现登革热症状,血样检测登革热病毒核酸阳性2例、IgM抗体阳性1例、IgG抗体均阴性。

结论该起疫情为全国纬度最高的输入性登革热疫情。

应加强对医务人员的培训,加强外环境整治及蚊媒的监测,防止输入疫情的发生。

标签:登革熱;输入性病例;疫情防控;流行病学调查登革热是由登革病毒引起的主要由埃及伊蚊和白纹伊蚊传播的急性传染病,在热带和亚热带地区60多个国家广泛流行,其中以与我国接壤的东南亚国家更为严重[1-2]。

山东省地处我国北方,纬度较高,登革热疫情主要是输入性病例或由之所引起。

2017年山东省济宁市梁山县报告2例登革热输入病例,是目前我国迄今为止报告登革热病例纬度最高的地区。

根据流行病学调查、临床表现及实验室检验结果,确定为一起输入性登革热疫情,经积极规范处置,得到有效控制,无二代病例发生,现报道如下。

1 疫情概况2017年11月2日,梁山县疾控中心接到梁山县人民医院感染科报告1例发热待查病例,县疾控中心立即组织专业人员到县人民医院进行流行病学调查和标本采集等工作,并及时将该情况上报县卫计局及市疾控中心。

采集样品及时送济宁市疾控中心实验室进行检测,经检测结果为登革热病毒阳性,符合实验室确诊病例诊断。

11月3日与患者一同外出务工返回人员出现发热症状,到梁山县人民医院感染科就诊,并收治入院,采集样品经检测结果为登革热病毒阳性,符合实验室确诊病例诊断。

该次疫情起病急,主要症状以发热、肌肉酸痛为主,根据国家卫生计生委办公厅下发的《登革热诊疗指南》(2014年)诊断标准,结合流行病学调查、临床表现和实验室检测结果,初步判定该次疫情是梁山县一起输入性登革热疫情。

2 患者情况患者王某某,男,汉族,44岁,梁山县寿张集镇四合兴村人。

我国登革热流行特征分析一、概述登革热是一种由登革病毒引起的急性传染病,主要通过蚊子叮咬传播。

自20世纪70年代以来,我国登革热疫情逐年上升,已成为影响公共卫生安全的重要疾病之一。

本文旨在分析我国登革热的流行特征,以期为预防和控制疫情提供科学依据。

首先从地理分布上看,我国登革热疫情主要分布在东南沿海地区,如广东、福建、浙江等省份。

这些地区的气候条件适宜蚊子的繁殖生长,加之人口密度较高,使得登革热疫情在该地区尤为严重。

此外部分内陆省份如云南、贵州等地也存在一定程度的疫情,但总体上较东南沿海地区要轻。

其次从季节性变化来看,我国登革热疫情主要集中在夏秋季节。

这是因为在这段时间内,气温较高、湿度较大,有利于蚊子的繁殖生长。

同时夏秋季节人们外出活动增多,容易受到蚊子叮咬,从而增加了感染风险。

因此夏秋季节应加强登革热的预防和控制工作。

再者从人群分布来看,我国登革热患者以青壮年为主。

其中儿童感染率较低,主要原因是儿童免疫系统尚未完全发育,抵抗力相对较弱;而成人由于免疫力逐渐下降,且常有慢性病史等因素,感染后病情较重。

因此加强对成人的健康教育和疫苗接种工作至关重要。

从疫情监测与应对策略来看,我国政府高度重视登革热疫情防控工作,建立了较为完善的疫情监测网络和应急预案。

然而目前仍存在一些问题,如疫情信息发布不及时、疫苗接种率偏低等。

针对这些问题,需要进一步加强疫情监测和防控措施,提高公众对登革热的认识和防范意识。

1. 登革热的概述登革热是由登革病毒引起的急性传染病,主要通过蚊子叮咬传播。

登革热在世界范围内广泛流行,尤其在热带和亚热带地区更为严重。

自20世纪50年代以来,登革热已成为全球公共卫生问题的重要组成部分。

我国是世界上登革热疫情较为严重的国家之一,每年都有大量的病例发生。

登革热的临床表现多种多样,包括发热、头痛、关节痛、肌肉痛、皮疹等。

部分患者可能出现出血性症状,如皮肤、黏膜、内脏出血等,严重时可危及生命。

此外登革热还可能导致一些并发症,如休克、急性肾功能损害、脑炎等。

防控登革热工作情况汇报一、疫情防控措施的制定针对登革热的流行特点,我单位及时调查研究了登革热的疫情现状、流行特点和传播途径,制定了《登革热疫情防控工作方案》,明确了预防、监测和应急处置的具体措施和责任单位,做到早发现、早报告、早隔离、早治疗,并严格执行《传染病防治法》和相关法律法规。

二、宣传教育工作的开展为了提高职工和市民的防范意识,我们充分利用各种宣传手段,组织开展了登革热预防知识宣传活动,通过悬挂横幅、发放宣传资料、开展主题班会等形式,向广大群众宣传登革热的传播途径、症状特点、预防方法和个人防护知识,引导大家做好环境卫生、清除积水和使用防蚊措施,有效预防登革热的发生。

三、环境整治工作的开展登革热的传播主要靠蚊子传播,为了防止登革热的传播,我们积极组织开展了城市和农村环境整治工作,对垃圾堆放点、废弃物料堆放点、废弃轮胎和积水等蚊子滋生的场所进行彻底清理和整治,切断登革病毒的传播途径,有效控制了蚊虫滋生的环境。

四、卫生监测工作的加强为了及时了解登革热的传播状况,我们积极组织开展了公共卫生监测工作,建立了登革热的监测网络,对流行季节、易发地区和易发人群进行监测,采取有效的防控措施,并建立了病例报告制度,对怀疑病例及时报告,及时排查处置,防止传播扩散。

五、医疗救治工作的加强在发现疫情病例后,我们及时动员医疗卫生机构全力救治,采取隔离治疗措施,确保发病人员得到及时的救治,有效控制了疫情的蔓延,降低了疫情的危害程度。

同时,我们加强医疗机构的医疗防护工作,保障医护人员的人身安全。

六、科研技术支撑工作的开展为了提高对登革热的防控效果,我们积极开展了科研技术支撑工作,加强了对登革热病毒的研究,提高了对登革热病毒的检测技术,加强了对登革热的预警预测研究,提高了对登革热的防控策略,不断完善登革热的防控措施。

七、国际合作交流工作的开展在防控登革热的工作中,我们积极主动开展国际合作交流,加强了与国际组织和相关国家的合作交流,及时了解和掌握登革热国际流行动态和预防控制经验,吸收了国际先进的防控技术,提高了我国防控登革热的水平。

登革热评估总结简介登革热是一种由登革病毒引起的急性传染病,主要通过蚊虫叮咬传播。

该病毒分为四种不同的血清型,病情从轻度感冒症状到重度并发症都有可能发生。

在全球范围内,登革热是一种不容忽视的公共卫生问题,特别是在热带和亚热带地区更是如此。

评估登革热的风险和传播情况对于制定预防策略和采取适当的控制措施至关重要。

本文将总结登革热的评估方法和相关指标,以便更好地了解和应对这一公共卫生挑战。

登革热评估指标1.发病率:登革热发病率是评估疫情严重程度的重要指标。

通常以每十万人口中新发登革热病例的数量来表示。

高发病率可能意味着病毒传播迅速,需要采取措施限制传播。

2.死亡率:登革热的死亡率反映了病毒的致命程度,也能评估到达医疗资源的能力。

重症登革热患者的死亡率较高,需要优先考虑保障医疗服务质量和及时的救治。

3.感染率:感染率是指特定区域或人群中实际感染登革病毒的比例。

通过监测感染率,可以了解病毒传播的情况,并及时采取针对性的防控措施,以减少感染人数。

4.病例分布:评估病例的地理分布可以帮助确定疫情的传播路径和热点区域。

通过病例分布的分析,可以精确制定预防和控制措施,以阻断病毒传播链。

5.季节性变化:登革热有较明显的季节性变化,通常在雨季盛行。

了解病毒的季节性变化模式有助于预测疫情爆发的风险,并采取相应的预防措施。

登革热评估方法1.病例报告系统:建立可靠的病例报告系统是评估登革热的关键步骤。

此系统应确保及时记录病例信息,并能准确反馈给相关部门和公众。

这样可以快速识别和响应疫情,并采取适当的预防和控制措施。

2.流行病学调查:通过流行病学调查可以了解病例的基本特征、传播途径和风险因素。

在调查中,需要收集和分析各种数据,例如病例的人口统计学信息、接触史和行为习惯等。

这有助于确定感染源和采取针对性的防控措施。

3.病媒生物学监测:蚊虫是登革病毒的传播媒介,因此对病媒生物学进行监测可以提供重要的信息。

监测蚊虫的产卵地点、密度和种类,可以预测病毒传播的风险和趋势。

篇一:登革热个案调查表附表1登革热(登革出血热)个案调查表县(市)名称:国标码:□□□□□□病例编号:□□□□□一、基本情况1. 患者姓名:_________ (如患者年龄<14岁,则家长姓名:_____________)2. 性别: 1男,2女□3. 年龄:_____岁□□□4. 民族:1汉族,2壮族,3维吾尔族,4其他少数民族□5. 职业:□(1)幼托儿童(2)散居儿童(3)学生(4)教师(5)保育保姆(6)饮食从业人员(7)商业服务(8)医务人员(9)工人(10)民工(11)农民(12)牧民(13)渔(船)民(14)干部职员(15)离退人员(16)家务待业(17)其他6.所在单位:___________________________________;联系电话:_________________ 7.家庭住址:___省(自治区/直辖市)___县(市区)___乡(镇/居委会)___村(街道)二、发病情况1. 发病日期:_______年______月_______日□□□□/□□/□□2. 就诊日期:_______年______月_______日□□□□/□□/□□3. 发病地点:_________________________________________4. 住院医院:____________________5. 住院号:_____________________□□□□□□6. 住院日期:_______年______月_______日□□□□/□□/□□7. 出院日期:_______年______月_______日□□□□/□□/□□8. 入院诊断:□1登革热疑似病例,2临床诊断病例,3实验室确诊病例, 4其他9、临床诊断日期:_______年______月_______日□□□□/□□/□□10. 出院诊断:□1登革热疑似病例,2临床诊断病例,3实验室确诊病例, 4其他11.临床分型:1典型,2轻型,3重型,4其他□12. 转归:1 痊愈, 2 好转, 3 死亡(日期:_______年____月____日)□三、症状和体征及一般实验室检查1. 起病急:1是,0否□2. 乏力:1有,0无□3. 发热: 1有, 0无□如有,则热型为:1双峰热,2稽留热,3驰张热,4其他□4. 头痛: 1有, 0无□5. 颜面潮红: 1有, 0无□6. 眶后痛:1有, 0无□7. 肌痛: 1有, 0无□8. 关节痛: 1有, 2无□9. 胸红: 1有, 0无□10. 结膜出血:1有, 2无□12. 牙龈出血: 1有, 2无□13. 呕血: 1有, 2无□14. 便血: 1有, 2无□15. 血尿: 1有, 2无□16. 呕吐: 1有, 2无□17. 结膜充血: 1有, 2无□18. 眼睑浮肿:1有, 2无□19. 黄疸: 1有, 2无□20. 皮肤出血点:1有, 2无□如有,则出血点为:1散在,2条/线状,3簇状,4其它_________ □21. 皮疹:1有, 2无□如有,则皮疹为:1斑丘疹、,2麻疹样皮疹条/线状,3猩红热样皮疹簇状,4红斑疹,5其它_________ □皮疹部位:1全身,2四肢,3躯干,4面部□22. 烦躁: 1有, 2无□23. 昏迷:1有, 2无□24. 休克: 1有, 2无□25. 肝大: 1有, 2无□26. 脾大: 1有, 2无□27. 淋巴结大:1有, 2无□28. 束臂试验:1阳性,2阴性,3未做此项检查,4不详□29. 白细胞计数:1正常,2增多,3减少,4未做此项检查□30. 中性粒细胞(%):□31. 淋巴细胞(%):□32. 血小板减少: 1有,2无,3未做此项检查□33. 红细胞压积:□34. 出血时间:1正常,2延长,3缩短,4未做此项检查,5不详□□36. 脑脊液: 1正常,2异常,3未做此项检查□37. 尿常规: 1正常,2异常,3未做此项检查□38. 肝功能: 1正常,2异常,3未做此项检查□五、病例分类 35. 凝血时间:1正常,2延长,3缩短,4未做此项检查,5不详2. 病例类别:1输入性病例,2本地病例,3不明感染原因病例□3. 病例分类:1疑似病例,2,临床诊断病例,3实验室诊断病例□六、既往史1. 过去身体是否健康: 1是,2否□2. 既往是否患过登革热或“乙脑”:1是,2否□3. 乙脑疫苗接种:1是,2否□七、接触史及有关因素调查1. 发病前2周内是否有外出(或旅游)史: 1 是,2 否□如是,到何地:___________;外出时间:天□返回时间:____年____月____日□□□□/□□/□□2. 发病后到过何处:____________________;停留时间:________天□□3. 病家及院内人口:3.1 0~4岁________人□3.2 5~9岁________人□3.3 10~19岁______人□3.4 20~29岁______人□3.5 30~39岁______人□3.6 40~49岁______人□3.7 50~59岁______人□3.8 60岁及以上____人□4. 有无家庭其他成员出现过类似症状:1有,0无,9 不详□如有,最近一例发病时间(患者除外):____年____月____日□□□□/□□/□5. 发病处院内或周围环境:5.1 积水容器数:__________个□5.2 阳性容器数:__________个5.3 积水容器类型:1花瓶,2瓦盆,3铁罐,4碗碟缸5池塘,6树洞,7竹桩,8假山,9盆景,10其它________ □6. 防蚊设备:1蚊帐,2蚊香,3纱门,4灭蚊剂,5其它:____________ □(病例编号填写说明:年号(两位数)、流水号(后边三位))调查日期:______年___月___日调查地点:调查者:篇二:溧阳市一例登革热病例调查报告(论文)溧阳市一例输入性登革热病例调查报告王国强1,孔卫荣1,张建陶2,张惠力2,孙刚1,甄茜2 (1溧阳市疾病预防控制中心,213300;2常州市疾病预防控制中心,213022)摘要:目的规范处置一起登革热疫情,查明原因,为登革热疫情防控策略提供依据。

方法对病例开展流行病学调查,收集临床及实验室信息。

结果该病例于40天前赴印度尼西亚,回国后出现发热、乏力等症状和醉酒样体征,对其急性期和恢复期血样用elisa法进行检测,结果均为igm阳性,igg阴性。

结论该病例是一例输入性登革热病例,密切关注外来务工、出国旅游等重点人群,提高医生诊疗水平,及时调查和加强宣传干预等是控制病例是防制登革热疫情的关键。

关键词登革热;输入性;流行病学调查2012年11月6日,常州溧阳市人民医院电话报告1例疑似登革热病人住院就诊,由于无相关检测试剂,病人的血清标本直接送至江苏省疾控中心检测,常州市疾控中心和溧阳市疾控中心随即展开细致的流行病学调查。

经省疾控中心实验室检测,确认为1例输入性登革热确诊病例,现将本次疫情调查情况汇报如下:1 材料与方法1.1 根据登革热流行病学个案调查表对病例及家属进行询问调查。

1.2 收集病例的病案信息、门诊资料和实验室检查结果。

1.3 省疾控中心采用胶体金法检测登革热igm、igg抗体; 2 调查结果2.1 患者就诊情况患者周时忠,男,汉族,47岁,出国务工人员。

患者于40天前赴印度尼西亚,在印尼期间未发病。

患者于10月30日乘飞机从印尼坐飞机至上海回国。

患者于2012年11月2日出现发热等不适症状,次日在竹箦镇前马卫生院经对症治疗未有好转,症状未减轻,发热持续,最高体温达39℃左右。

伴随临床症状加重,患者于11月6日到溧阳市人民医院就诊,经初步诊断为疑似登革热病例,同时采集患者血液标本,于7号送往省疾控中心做抗体检测。

2.2 流行病学调查患者于40天前去印尼从事工程管理工作,居住于公司宿舍(别墅)。

当地天气炎热,居住地周围环境一般,患者户外活动较多,承认有蚊子叮咬。

印尼近年登革热流行十分严重,患者自述周边工地出现多名登革热病例。

2.3 临床资料2.3.1 临床表现患者在印尼期间,未出现不适症状,体温正常。

患者赴溧阳市人民医院住院时,临床表现为起病急、乏力、弛张热、体温39.0℃,有典型的醉酒样体征(面部、颈部和胸部潮红),无出血和结膜充血症状。

2.3.2 临床检查结果溧阳人民医院血检结果为白细胞(wbc)过低(2.2×109/l),血小板(plt)偏低(72×109/l),中性粒细胞百分比(meut)偏低(43.0%),淋巴细胞百分比(lymp)偏高(43.1%)。

省疾控中心检查结果:依据《登革热诊断标准》(gbws216-2008),将患者急性期血采用elisa方法检测登革热igm、igg抗体,检测结果显示igm弱阳性,igg阴性。

发病一周后,恢复期血清检测结果仍为igm阳性,igg阴性。

2.3.3 诊断依据根据患者相对典型的临床症状体征,明确的流行病学史、血小板明显偏低且中性粒细胞比例下降,单份血清igm抗体阳性,恢复期血清igm抗体阳性,按照登革热诊断标准,诊断为实验室确诊登革热病例。

3 控制措施3.1 病人及密切接触者管理对患者进行住院隔离治疗,隔离病房采取防蚊措施,如采用纱窗、纱门,并在隔离室周围100米内做好消毒防蚊工作。

对密切接触者加强防蚊保护措施,并跟踪观察,确保早发现、早隔离、早治疗。

3.2 卫生宣传工作对患者家属及其周边居民开展登革热健康教育宣传工作,提高群众自我防病意识。

加强全市医疗单位医务人员登革热相关知识的培训,提高对登革热诊疗水平。

3.3 切断传播途径对患者家庭周围水沟、化粪池、水池等积水场所开展消毒灭蚊工作。

4 讨论登革热是由登革热病毒(dengue virus)引起的急性虫媒传染病,主要通过埃及伊蚊和白纹伊蚊传播。

此病主要发生在热带和亚热带地区,近30年来已成为重要的国际公共卫生问题。

登革热在临床上主要分两型:古典型和登革热出血型,其中登革热出血型的症状更凶险,病死率更高[1]。

溧阳市地处江苏省和安徽省两省交界处,属温带平原地区,非登革热流行地区。

伴随经济发展,我市与国外贸易交往的机会增多,出国经商、旅游、务工的人数不断上升,因此存在极大的输入性登革热病例的风险,本次疫情即为一起典型的输入性案例。

另外,本地人群对登革病毒普遍缺乏免疫力,若不采取有效控制措施,易引起疫情在本地扩散[2]。

通过本次调查发现,我市基层医疗机构临床医生对登革热的识别、诊断方面经验不足,对来自登革热流行地区的病人缺乏足够的敏感性,从而导致诊断延误。

因我市现处于秋末冬初,蚊虫处于低活跃期,所以未出现聚集性疫情的发生。

因此,加强各级医疗机构临床医生的培训工作将是登革热防控工作的重点。