《美术鉴赏》(湘美版)

- 格式:ppt

- 大小:5.26 MB

- 文档页数:53

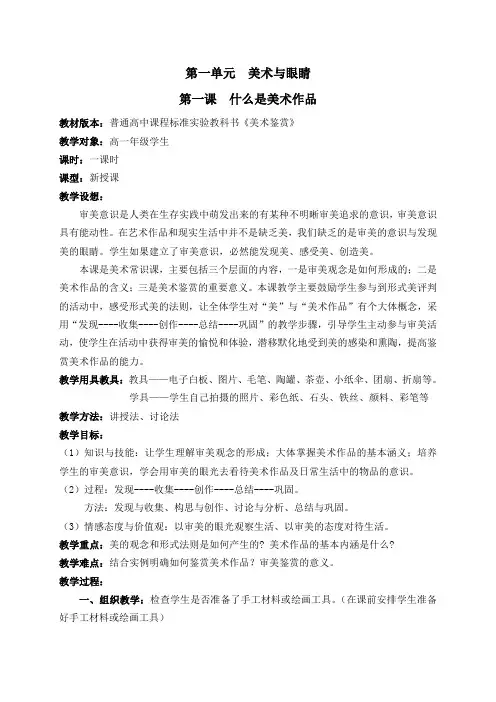

第一单元美术与眼睛第一课什么是美术作品教材版本:普通高中课程标准实验教科书《美术鉴赏》教学对象:高一年级学生课时:一课时课型:新授课教学设想:审美意识是人类在生存实践中萌发出来的有某种不明晰审美追求的意识,审美意识具有能动性。

在艺术作品和现实生活中并不是缺乏美,我们缺乏的是审美的意识与发现美的眼睛。

学生如果建立了审美意识,必然能发现美、感受美、创造美。

本课是美术常识课,主要包括三个层面的内容,一是审美观念是如何形成的;二是美术作品的含义;三是美术鉴赏的重要意义。

本课教学主要鼓励学生参与到形式美评判的活动中,感受形式美的法则,让全体学生对“美”与“美术作品”有个大体概念,采用“发现----收集----创作----总结----巩固”的教学步骤,引导学生主动参与审美活动,使学生在活动中获得审美的愉悦和体验,潜移默化地受到美的感染和熏陶,提高鉴赏美术作品的能力。

教学用具教具:教具——电子白板、图片、毛笔、陶罐、茶壶、小纸伞、团扇、折扇等。

学具——学生自己拍摄的照片、彩色纸、石头、铁丝、颜料、彩笔等教学方法:讲授法、讨论法教学目标:(1)知识与技能:让学生理解审美观念的形成;大体掌握美术作品的基本涵义;培养学生的审美意识,学会用审美的眼光去看待美术作品及日常生活中的物品的意识。

(2)过程:发现----收集----创作----总结----巩固。

方法:发现与收集、构思与创作、讨论与分析、总结与巩固。

(3)情感态度与价值观:以审美的眼光观察生活、以审美的态度对待生活。

教学重点:美的观念和形式法则是如何产生的? 美术作品的基本内涵是什么?教学难点:结合实例明确如何鉴赏美术作品?审美鉴赏的意义。

教学过程:一、组织教学:检查学生是否准备了手工材料或绘画工具。

(在课前安排学生准备好手工材料或绘画工具)二、导入新课:师:今天我带了两件生活中常见的物品(茶壶、水杯),还有这件仿制的陶器,请问它们有什么相同的地方?为什么要这样设计?生活中有很多常见的物品都是借鉴古代的艺术品演变而来的。

第一课原始人的创造-湘美版美术鉴赏教案一、教学目的本课程旨在通过对湘美版美术鉴赏教材中第一课《原始人的创造》的学习,让学生具备以下能力:1.理解原始人的创造力和表现形式;2.分辨不同类型原始艺术品的特点;3.掌握画出原始艺术品的技巧;4.培养学生欣赏和创造艺术品的兴趣和能力;二、教学内容1. 课程简介本课程主要介绍了原始人艺术的基本特点和表现形式,帮助学生了解原始人不同类型艺术品的构成和概念。

同时,还对原始人对美的独特认识和审美方式进行了深入的探讨和分析。

2. 创造力的探究通过对原始人雕塑和绘画作品的分析,学生探究了原始人创造力的来源和特点。

课程运用了图片展示和小组讨论等方式,让学生更深地理解了原始人创造力的本质和表现。

3. 艺术品的分类本课程介绍了原始人艺术品的基本类型和特征,帮助学生分辨不同类型原始艺术品的特点。

同时,通过对摩尔多瓦雕刻品的分析,引导学生了解原始艺术品的制作过程和构成方式。

4. 绘制原始艺术品本节课程较为实际,详细介绍如何画出原始艺术品。

通过学习原始人绘画的特征和技巧,学生开始着手绘制原始艺术品。

在学习过程中,老师对学生的作品进行指导和点评,帮助他们更好地掌握绘画技巧。

5. 艺术品的欣赏和鉴赏本课程通过音频和视频等多媒体形式,对原始人艺术品的欣赏和鉴赏进行了详尽的解析。

学生也进一步了解了成人和儿童欣赏艺术作品的不同视角和方法。

三、教学方法1.图片展示和小组讨论;2.教师讲授和学生练习;3.视听介绍和互动问答。

四、教学要求1.学生必须在家完成规定的预习作业,以增强课堂学习效果;2.学生在课后要将所学知识进行总结和复习,巩固所学内容;3.老师要充分利用现代教学设备,提高教学效果。

五、教学评价1.通过考试、作业、课堂表现等一系列评估,全面了解学生的学习情况和进度;2.通过学生调查和问卷,对教学内容和方法进行改进和优化。

六、总结本课程通过对湘美版美术鉴赏教材中第一课《原始人的创造》的学习,让学生进一步了解原始人的创造力和表现形式,分辨不同类型原始艺术品的特点,掌握绘画技巧,并培养学生欣赏和创造艺术品的兴趣和能力。

湘美版美术鉴赏《礼仪与教化》教案及教学反思简介《礼仪与教化》是湖南美术出版社出版的美术鉴赏教材,适用于小学、初中和高中的美术课程,湘美版作为全国知名的美术教材之一,以其内容深入浅出、系统详尽、配图精美等优势深受广大师生欢迎。

本文主要介绍《礼仪与教化》这本美术鉴赏教材在教学实践中的应用情况以及本人在教学中的一些心得和体会。

教学目标本学案结合小学美术实际情况,以“赏析小学生日常生活中的礼仪与文化”为主题,通过阅读、讲解、课堂讨论、美术欣赏等环节,引导学生在感知美的世界中,更好地发觉和领会生活中的智慧。

学生能够:1.了解汉字的演变历程和文化内涵;2.学会欣赏生活中的美,培养审美情趣;3.掌握不同年龄段的人物形象描绘方法,提高描绘能力;4.学会运用线条、形状等简单元素描绘礼仪场景;5.体验共同劳动的快乐,提高优秀品德。

教学内容第一部分汉字中的礼汉字作为我国传统文化的重要组成部分,有着丰富的含义和独特的韵味。

本堂课中我们将学习汉字中与“礼”有关的部首和字体,并通过例子引导学生了解礼貌的表达方式和优秀品德的内涵。

第二部分生活中的礼仪文化通过引入富有生活气息的场景,例如小学生走进了一个典雅的餐厅,引导学生探究不同年龄、不同职业的人群,其礼仪文化和行为方式各有不同,并与其职业、社会角色等因素密切相关。

通过学习和欣赏绘画作品,引导学生进一步思考有关礼仪的各种文化差异和历史变迁。

第三部分礼仪文化的绘画表现本课中主要的教学内容是让学生通过图画,发现生活中出现的礼仪文化,如过年、过节、婚礼和葬礼等,通过简单的绘画,让学生学会构建礼仪场景图的方法,引导学生了解绘画中线条、形状和点的基本元素,并使他们能够通过这些元素表达出丰富的情感和含义。

教学方法本节课的教学方法主要是讲授法、互动法和创新教学法。

如下所示:讲授法讲授法是本节课的重要教学方法之一,通过适当的讲解,让学生了解汉字和礼仪文化的含义,引导学生发现不同文化的表达方式和由此带来的思考。

湘美版美术鉴赏《托物寄情》说课稿一、引言《托物寄情》是一幅湘美版美术作品,通过艺术创作的手段,展现了中国传统文化中的一种美学追求和审美情趣。

本篇说课主要从以下几个方面对这幅作品进行深入解读。

二、作品概述《托物寄情》是湘美版美术作品中的一幅佳作,在创作过程中,画家力求通过笔墨、色彩和构图等艺术手段,表达出物象之外的情感和情趣。

作品描绘了自然界中的花卉和鸟兽等生物,通过细腻的笔触和独特的表现手法,展现了中国传统文人画的独特韵味与气质。

三、审美特点1.线条的流动感:作品运用流畅而有变化的线条,使画面节奏感明显。

线条既展示了花卉、鸟兽的形态特征,又营造出一种动态的氛围,给观者一种生动、活泼的感觉。

2.色彩的运用:作品运用了大量的鲜明色彩,通过色彩的对比和层次感,营造出画面的深度和立体感。

同时,色彩的饱和度和明度也使得作品充满了活力和亮丽感。

3.构图的布局:作品的构图特点突出了主题的表达。

通过将花卉、鸟兽置于画面的中心或重要位置,并运用对角线等构图技巧,使得画面更具有张力和动感。

4.符号的运用:作品中的花卉与鸟兽并非单纯的写实,而是具有象征意义的符号。

它们通过象征性的形态和色彩,传达出作者对生命和自然的感悟,凸显了中国传统文化中的生态观念。

四、文化内涵1.自然与人的和谐关系:作品通过将花卉与鸟兽融入自然环境,表现出人与自然的和谐共生关系。

这种观念源于中国古代文人对大自然的敬畏和赞美,代表了中华民族审美意识中较为深刻的文化内涵。

2.心灵的寄托:作品通过花卉和鸟兽的形象表现,传达了画家对生命与美的追求及其对生活的热爱之情。

画家以自然界的生物为媒介,将自己内心的情感和境界融入其中,达到以物寄情的境界。

3.精神的愉悦:作品通过丰富多彩的颜色和细腻的线条,创造出一种欣赏的乐趣和精神的愉悦。

这种愉悦不仅来自艺术家的创作情感,更是观者在欣赏作品时所感受到的一种美的享受。

五、教学目标1.知识技能目标:通过学习《托物寄情》这幅湘美版美术作品,使学生了解中国传统文人画的审美特点和表现手法。

湘美版《普通高中课程标准实验教科书•美术》教材介绍1.《美术鉴赏》一、学习内容1.审美观念的形成过程、内涵与美术作品的基本构成形态。

2.了解和掌握鉴赏美术作品的几种常见的方法,并运用这些方法以一种现代文化心态来学习古今中外的优秀美术作品。

3.了解与掌握中外美术在世界文明进程中的几个重要发展阶段及其代表性作品,认识美术发展的基本脉络及其独特的审美价值,以及它们所反映出来的一定历史时期的艺术和文化理想。

4.古今中外美术重要流派及其风格,美术在人类文化中所具有的重要作用和承载的各文化族群的讯息。

二、编写思路在结构上,美术知识学习和审美实践的课逐步推进,交叉运用。

本册分为3个单元。

第1单元偏重于解决鉴赏美术与认识各种美术现象所需的基础理论知识和方法,第2单元和第3单元分别以经线和纬线的角度来引导学生从理性思维的层面鉴赏美术作品,把握美术发展的基本规律,学会以宽容的态度来理解各种美术现象。

其中,第2单元按照人类文明与文化分期及审美发展特点以经线的形式来构建该单元各单位课;第3单元按照美术作品自身所承载的审美、社会、自然等多类型的独特讯息分类以纬线的形式传达美术作品的魅力及其构建的美术世界;第3单元既是第1单元各理论与方法实际运用,又是第2单元内容的推进、拓展与补充,是感性体验到理性思维的完成。

同时,在这种经线、纬线编织的课程中,又于经线中在各课之间进行了横向的联系,纬线中进行了纵向的穿插,多方位、多层次、多层面地展示作为以图像传递信息与承载文明的美术的魅力。

每课的编写均遵循以下原则:图文欣赏导入、人文与审美综合、方法串联、训练探索、审美拓展、尝试表现、多元评价。

每课均设置“思考与交流”、“活动建议”等教学环节,其目的是为了便于引导学生融汇该课的文化知识,运用合适的方法进行自主学习、研究性学习与合作学习。

每单元均设置“相关链接”,其内容是本单位知识的延伸和补充,有利于学生学习的拓展。

编写中,强调了美术学习中图像具有承载文化信息、传递文明的特点,理论学习和特质训练均从解读、探究具体作品所承载的文化信息和审美经验展开和深入。

湘美版《美术鉴赏》第一、二单元综合练习题一、选择题:1、下列作品属于具象美术的是()A 《李白行吟图》B 《蒙娜丽莎》C 草书D 《日出印象》2、较适合于写意性和表现性艺术作品的鉴赏方式()A 感悟式鉴赏B 形式鉴赏C 社会式鉴赏D 比较式鉴赏3、《蛙声十里出山泉》的作者是()A 黄公望B 林风眠C 齐白石D 郑板桥4、人面鱼纹盆和玉柱龙分别是新玉器时代仰韶文化和红山文化的作品()A 正确B 错误6、春秋时期的莲鹤方壶是失蜡法铸造技术的杰出成就()A 正确B 错误7、魏晋南北朝时期最著名的画家是()A 王羲之B 顾恺之C 吴道子D 梁楷8、龙门石窟的卢舍那大佛修建的朝代是()A 北魏B 宋代C 唐代D 明代9、中国规模最大也最具代表性的石窟是()A 敦煌石窟B 云岗石窟C 龙门石窟D 麦积山石窟10、帕提农神庙是()人为保护神雅典娜修建的A 古罗马B 古希腊C 古埃及D 古印度11、中国历史上佛教美术最为兴盛的时期是()A 北魏B 北宋C 南宋D 隋唐12、《韩熙载夜宴图》的作者是()A 张择端B 张萱C 顾闳中D 郭熙12、巴洛克与罗可可是两种分别流行于17、18世纪欧洲上层社会的风格样式()A 正确B 错误13、《潇湘奇观图》的作者是()A 米芾B 米友仁C 郭熙D 王冕14、19世纪法国浪漫主义画派的代表人物是()A 安格尔B 达维特C 马奈D 德拉克洛瓦15、《父亲》的作者是()A 罗中立B 蒋兆和C 王式廓D 吴冠中16、野兽派和立体派的代表人物分别是毕加索和马蒂斯()A 正确B 错误17、《呐喊》的作者是()A 康定斯基B 杜尚C 达利D 蒙克18、毕加索的《亚威农少女》属于()风格A 抽象主义B 立体主义C 达达主义D 超现实主义19、林风眠的《白衣女》充分体现了画家综合中国古代绘画和西方近现代绘画的视觉经验的特色()A 正确B 错误20、传统的中国画一般只考虑题材内容和表现手法,而现代中国画更多的从作品与环境的整体关系权衡,具有更为宏观的现代意识。