中小学校本课程开发的四种经典模式

- 格式:pdf

- 大小:20.15 MB

- 文档页数:42

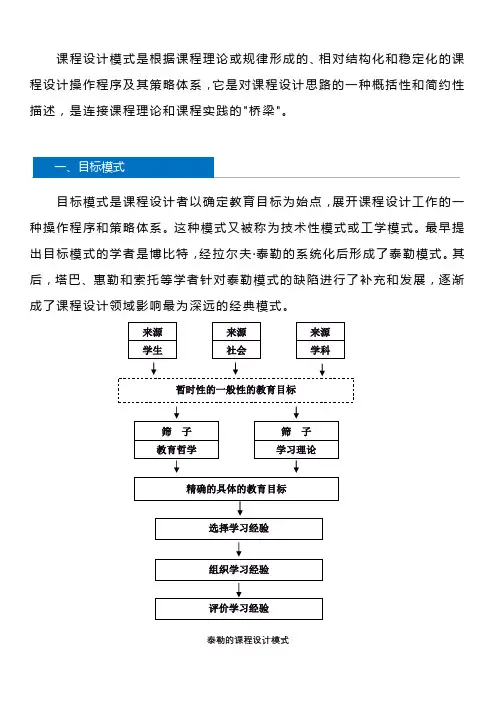

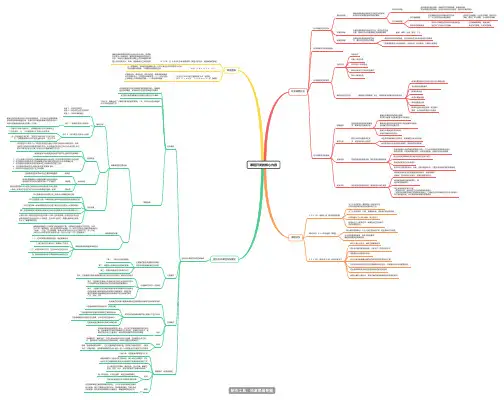

课程设计模式是根据课程理论或规律形成的、相对结构化和稳定化的课程设计操作程序及其策略体系,它是对课程设计思路的一种概括性和简约性描述,是连接课程理论和课程实践的"桥梁"。

目标模式是课程设计者以确定教育目标为始点,展开课程设计工作的一种操作程序和策略体系。

这种模式又被称为技术性模式或工学模式。

最早提出目标模式的学者是博比特,经拉尔夫·泰勒的系统化后形成了泰勒模式。

其后,塔巴、惠勒和索托等学者针对泰勒模式的缺陷进行了补充和发展,逐渐成了课程设计领域影响最为深远的经典模式。

泰勒的课程设计模式一、目标模式来源 学生来源 社会来源 学科筛 子 教育哲学暂时性的一般性的教育目标精确的具体的教育目标选择学习经验筛 子 学习理论组织学习经验评价学习经验惠勒(Wheeler )的课程设计模式(重庆市北碚区××小学校本课程开发 详见本单元案例)目标模式的特征:第一,它以明确而具体的行为目标作为课程设计的中心,其他设计步骤都围绕着预先设定的行为目标进行。

第二,它强调目标的行为导向,要求确立明确而具体的外显性行为目标。

诊断需要 陈述目标 选择内容 组织内容选择学习经验(或活动) 组织学习经验(或活动)确定评价的对象和方法步骤一 步骤二 步骤三 步骤四步骤五 步骤六 步骤七塔巴(H.Taba )的课程设计模式1.目的与目标2.选择学习经验3.选择学习内容4.组织与整合学习经验和内容5.评价第三,它重视目标的结构性,要求按不同的层次水平将各项目标组成一个完整的目标体系。

第四,它主张目标的价值中立,认为教育是一门科学而不是一门艺术,课程设计仅是一个技术问题,就像工程技术理论一样不受社会价值标准的约束,它只是为某一既定目标的实现提供手段,其本身可以单独由经验方法来确定,因而也拒绝对目标进行价值判断。

第五,它以社会为出发点,强调学生对社会生活的适应,因而特别注重教师的作用。

目标模式也存在诸多的片面性或局限性:第一,它忽视了课程结构的整体性,把由多种成分或多种要素组成的课程结构整体分割开来,片面强调目标的特殊性,将目标置于至高无上的地位,凌驾于其他各要素之上。

校本课程开发方案(精选8篇)校本课程教学方案篇一教学目标:1、通过自己制作成长册,总结小学六年的学习生活,激励学生综合运用语文知识分析问题、解决问题。

2、引导学生经历体验过程,启发引领学生及时交流并记录自己的感悟和体验,促进活动更好地完成。

3、培养学生搜集材料、整合材料的能力。

锻炼实践能力,激发创造潜能。

教学重点:培养学生搜集资料、整合资料的能力,激发创造潜能。

教学难点:引导学生经历过程,“做”中体验,“学”“做合一,共同发展”。

课时安排:2课时教学过程:第一课时一、揭示本节课学习内容,激发兴趣。

光阴似箭,日月如梭,六年的小学学习生活即将结束了。

大家想不想回过头来看看自己走过的足迹呢?这节课我们就来学习制作一本“我的成长册”。

二、帮助学生规划自己想做的成长册。

1、讲清要求:成长册要对自己六年的学习生活有一定的总结性,要比较全面,能展示自己的个性,会给成长册取个个性化名字。

2、分组讨论:制作一本怎样的成长册呢?可以从哪些方面去考虑?3、全班交流,互相借鉴。

4、小结。

“我的成长册”可分成一些板块,如“成长记录”“我的照片”“我的爱好”“优秀作业”“作品展示”“献爱心”“我读过的好书”“老师寄语”“同学赠言”“家长留言”等。

三、引导学生搜集资料,并学习对资料分类、挑选。

1、过渡:为了让成长册丰满起来,我们需要哪些资料?2、帮助学生设计表格,根据表格按图索骥,完成搜集程序。

我的成长册名称所需资料搜集渠道处理方式备注3、小结,提出希望。

希望大家能按照设想,有计划、有步骤、有层次地去搜集资料,为精心制作“成长册”奠定基础。

第二课时一、揭示本节课活动内容。

经过长期的准备,同学们已经制作成了“我的成长册”。

这节课我们就来展示大家的作品,推选出精美的作品,并在学习他人的基础上修改自己的作品,精益求精,让自己的成长册更丰满精美!二、评议、展示大家作品。

1、讲清评议方法:从内容的充实、选材的恰当、图文并茂等方面评议。

中学校本课程开发方案1. 引言中学校本课程旨在培养学生的综合素质,提高他们的学习能力和创新思维,为他们的未来发展奠定坚实的基础。

为了有效开发中学校本课程,本文提出了一份详细的开发方案。

该方案包括课程目标、课程结构、教学方法和评估方式等要素,以确保学生获得全面发展。

2. 课程目标中学校本课程的目标是培养学生的核心素质,包括:•学术能力:培养学生的学科知识和思维能力,提高他们的学习能力和应用能力;•创新能力:鼓励学生锻炼创新思维和解决问题的能力;•社会责任感:培养学生的社会责任感和公民意识,增强他们的领导力和团队合作能力;•健康和幸福:关注学生的身心健康和幸福感,促进他们全面发展。

3. 课程结构中学校本课程采用模块化的结构,包括核心模块和选修模块。

核心模块包括必修的学科课程,如语文、数学、英语、科学等;选修模块包括学生可以根据自己的兴趣和特长选择的课程,如艺术、音乐、体育、科技等。

3.1 核心模块核心模块的课程设置根据国家相关教育标准和中学教育的基本要求确定。

这些课程具有统一的教学目标和课程大纲,由专业的教师教授。

3.2 选修模块选修模块的课程设置由学生和家长与学校共同决定。

学校提供多样化的选修课程,充分考虑学生的兴趣和特长。

学生可以从不同的选修课程中选择适合自己的课程,以提高自己的专业技能和综合素质。

4. 教学方法中学校本课程采用多元化的教学方法,注重培养学生的合作精神和创新思维。

以下是常用的教学方法:•探究式学习:鼓励学生通过实践和探索自主学习,培养他们的解决问题的能力;•项目学习:组织学生参与跨学科的项目学习,培养他们的合作能力和创新思维;•情感教育:通过情感教育活动,关注学生的情绪健康和心理成长;•家长参与:鼓励家长参与学校活动,共同培养学生的素质。

5. 评估方式中学校本课程的评估方式要综合考虑学生的学业成绩、实践表现、社会责任感和综合素质。

以下是常用的评估方式:•学业成绩评估:通过考试和作业等方式评估学生的学科知识和学习能力;•实践表现评估:评估学生在实际操作和解决问题中的表现;•个人发展评估:评估学生的领导力、团队合作能力和创新能力;•参与度评估:评估学生在课堂和校园活动中的参与度和表现。

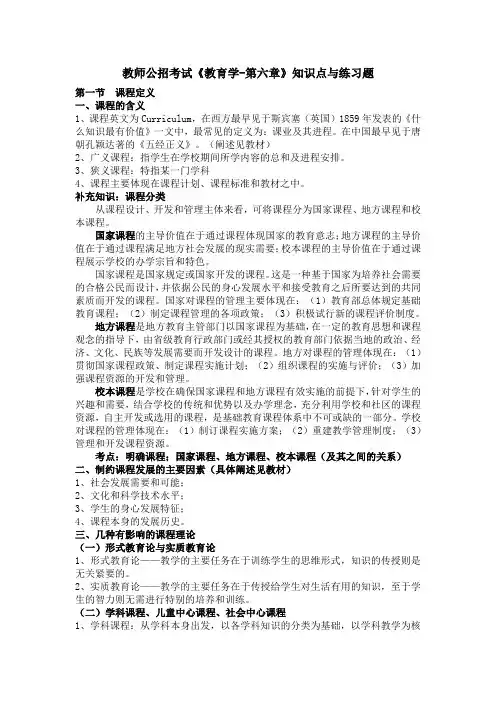

教师公招考试《教育学-第六章》知识点与练习题第一节课程定义一、课程的含义1、课程英文为Curriculum,在西方最早见于斯宾塞(英国)1859年发表的《什么知识最有价值》一文中,最常见的定义为:课业及其进程。

在中国最早见于唐朝孔颖达著的《五经正义》。

(阐述见教材)2、广义课程:指学生在学校期间所学内容的总和及进程安排。

3、狭义课程:特指某一门学科4、课程主要体现在课程计划、课程标准和教材之中。

补充知识:课程分类从课程设计、开发和管理主体来看,可将课程分为国家课程、地方课程和校本课程。

国家课程的主导价值在于通过课程体现国家的教育意志;地方课程的主导价值在于通过课程满足地方社会发展的现实需要;校本课程的主导价值在于通过课程展示学校的办学宗旨和特色。

国家课程是国家规定或国家开发的课程。

这是一种基于国家为培养社会需要的合格公民而设计,并依据公民的身心发展水平和接受教育之后所要达到的共同素质而开发的课程。

国家对课程的管理主要体现在:(1)教育部总体规定基础教育课程;(2)制定课程管理的各项政策;(3)积极试行新的课程评价制度。

地方课程是地方教育主管部门以国家课程为基础,在一定的教育思想和课程观念的指导下,由省级教育行政部门或经其授权的教育部门依据当地的政治、经济、文化、民族等发展需要而开发设计的课程。

地方对课程的管理体现在:(1)贯彻国家课程政策、制定课程实施计划;(2)组织课程的实施与评价;(3)加强课程资源的开发和管理。

校本课程是学校在确保国家课程和地方课程有效实施的前提下,针对学生的兴趣和需要,结合学校的传统和优势以及办学理念,充分利用学校和社区的课程资源,自主开发或选用的课程,是基础教育课程体系中不可或缺的一部分。

学校对课程的管理体现在:(1)制订课程实施方案;(2)重建教学管理制度;(3)管理和开发课程资源。

考点:明确课程;国家课程、地方课程、校本课程(及其之间的关系)二、制约课程发展的主要因素(具体阐述见教材)1、社会发展需要和可能;2、文化和科学技术水平;3、学生的身心发展特征;4、课程本身的发展历史。