喀斯特地貌

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:10

喀斯特地貌基本特征喀斯特地貌基本特征什么是喀斯特地貌?•喀斯特地貌是由于溶蚀作用而形成的一种特殊地貌类型。

•它主要分布在石灰岩、大理石等溶蚀性岩石区域。

喀斯特地貌的基本特征1.岩溶地貌–岩溶是指在溶蚀作用下,岩石表面或地下发生的溶解作用。

–在喀斯特地貌中,岩溶现象非常普遍,包括溶洞、溶谷、壶穴、溶棚等。

2.地下河–喀斯特地区地下河流量大、水势陡,河水在地下岩溶系统中流动。

–地下河经常形成地下河谷,具有独特的地貌景观。

3.沉洞塌陷–在喀斯特地区,由于溶蚀作用,地表下的溶蚀空间会逐渐扩大,导致地表形成沉洞。

–沉洞塌陷是指地表上的田地、房屋等陷入地下洞穴中。

4.喀斯特塌陷坑–喀斯特塌陷坑是指地表或地下的一个或多个坑陷地形。

–这种地形形成于岩溶作用下,溶洞坍塌或地下流水冲刷等原因。

5.针状石林–喀斯特地区石林是一种特殊的地貌景观,由于岩体溶蚀作用形成。

–石林的地貌特征是由岩石峰状突出的尖峰组合而成。

6.喀斯特云雾–喀斯特地区由于地形复杂和水汽充足,常常出现云雾缭绕的景象。

–这种特殊的自然现象为喀斯特地貌增添了神秘感。

总结喀斯特地貌是地球上一种独特而特殊的地貌类型,其基本特征包括岩溶地貌、地下河、沉洞塌陷、喀斯特塌陷坑、针状石林和喀斯特云雾等。

探索喀斯特地貌的奥秘,不仅可以欣赏到独特的自然景观,还可以了解到地球地质演变的奇妙过程。

喀斯特地貌的形成原因•喀斯特地貌的形成主要是由于溶蚀作用和溶洞的发育。

•溶蚀作用是指地表和地下水对溶蚀性岩石(如石灰岩)发生化学反应,导致岩石溶解和溶蚀的过程。

•溶蚀作用主要是由水和二氧化碳的相互作用引起的,水分子中的二氧化碳与大气中的二氧化碳结合形成碳酸,通过水的介导形成碳酸溶解岩石。

喀斯特地貌的类型1.溶洞–溶洞是喀斯特地貌最常见的地下空间,形成于岩溶作用下,主要由溶蚀而成。

–溶洞内部常有丰富的钟乳石、石筍等喀斯特地貌特征。

2.平流地貌–平流地貌是指在水流作用下,岩石表面产生的凹陷地形。

喀斯特地貌是指在地表上形成的由溶蚀作用所造成的地形特征。

这种地貌通常出现在石灰岩或其他易被溶蚀的岩石上,例如陶粒岩、砂岩和灰岩。

喀斯特地貌特征包括洞穴、溶洞、峡谷、小丘、峭壁、悬崖和圆锥形山丘。

这种地貌通常是由降雨和水流所引起的地下溶蚀作用形成的。

降雨会被岩石吸收,并在地下流动,带走岩石中的矿物质。

这种溶蚀作用会不断地发生,导致岩石的形态发生变化,最终形成喀斯特地貌。

喀斯特地貌常见于许多地区,例如英国的白崖峰(White Cliffs of Dover)、美国的大峡谷国家公园(Grand Canyon National Park)和澳大利亚的黄金海岸(Gold Coast)。

喀斯特地貌对于地质学家来说是一个重要的研究对象,因为它可以帮助我们了解地球的演化过程。

喀斯特地貌喀斯特地貌- 简介喀斯特地貌指可溶岩经以溶蚀为先导的喀斯特作用,形成地面坎坷嶙峋,地下洞穴发育的特殊地貌。

地表水和地下水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下的地貌形态的总称。

由于是水可溶性的岩石形成的地貌,故又称为岩溶地貌。

水对可溶性岩石所进行的作用,包括流水的溶蚀、冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程,统称为喀斯特作用,这种作用及其产生的现象统称为喀斯特。

喀斯特这个名称原本是南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的地名,当地称为Kras,意为岩石裸露的地方。

因19世纪中叶在南斯拉夫的喀斯特地区对喀斯特的研究较多,喀斯特就由此而得名。

喀斯特地貌- 形成条件促使喀斯特发育的条件是:1、地表附近有节理发育的致密石灰岩;2、中等到较大的降雨量;3、地下水循环通畅。

石灰岩(碳酸钙)在略有酸性的水中容易发生溶解,而这种水在自然界中广泛存在。

雨水沿水平的和垂直的裂缝渗透到石灰岩中,将石灰岩溶解并带走。

由于地表物质也被流水带走,还没有被溶解的石灰岩就形成了石灰岩喀斯特面。

沿节理发育的垂直裂缝逐渐加宽、加深,形成石骨嶙峋的地形。

当雨水沿地下裂缝流动时,就不断使裂缝加宽加深,直到终于形成洞穴系统或地下河道。

狭窄的垂直纵向竖井与这些河道联通,使地表水得已顺畅地经地下河流走。

世界上的大洞穴,大多数都是喀斯特区。

在照片中常见到的岩沟、天生桥、石灰岩孤峰、石林等,都是喀斯特区特有的地形。

如果洞穴足够大且顶部接近地表面,则洞顶会发生坍塌。

这样就会产生名叫落水洞的洼地。

落水洞是喀斯特地形的一种最有代表性的特征,常常合并成更大的凹陷,叫做坡立谷(俗称“天坑”),它常常是平底的,并由石灰岩中不溶残余特形成的土壤所覆盖。

有些地区的石灰岩中不溶解物多一些,留下来的物质形成可以耕种的土壤。

在一些降雨量很大喀斯特地区,所有降水都完全渗透到地下,甚至使那一地区连生活用水都难以找到。

另一些地方,地表则可能会出现大泉,以河流的形式流过地表面,然后再次消失于地底下。

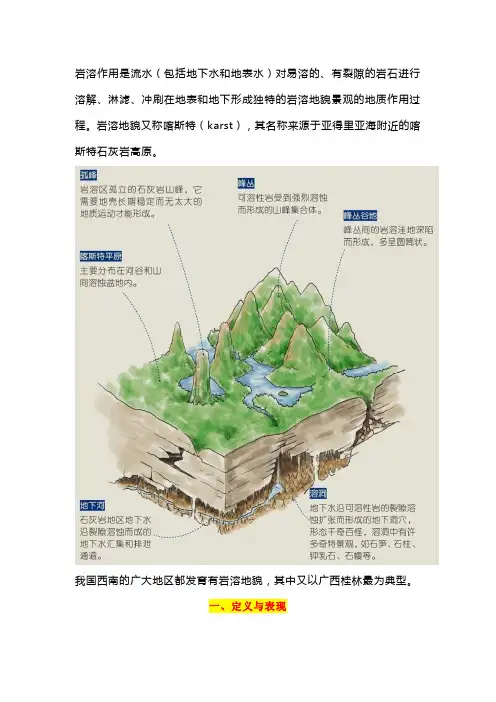

岩溶作用是流水(包括地下水和地表水)对易溶的、有裂隙的岩石进行溶解、淋滤、冲刷在地表和地下形成独特的岩溶地貌景观的地质作用过程。

岩溶地貌又称喀斯特(karst),其名称来源于亚得里亚海附近的喀斯特石灰岩高原。

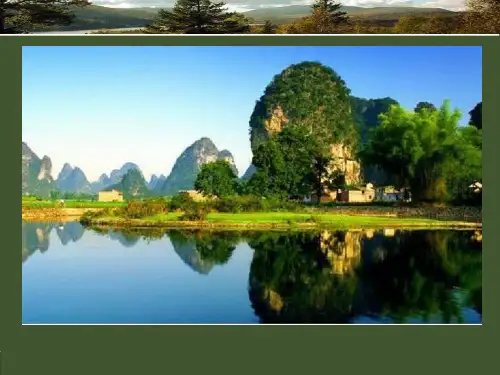

我国西南的广大地区都发育有岩溶地貌,其中又以广西桂林最为典型。

一、定义与表现水流对可溶性岩石进行的以化学过程(溶解和沉淀)为主,机械过程(流水侵蚀与沉积,以及重力崩塌和堆积等)为辅的破坏和改造作用。

岩溶作用的结果是形成岩溶地貌。

自然界岩溶现象多发生在石灰岩、大理岩、白云岩等碳酸盐类岩石中。

岩溶作用不仅发生在地表,而且更多的是在地下。

主要岩溶地貌类型:地表喀斯特地貌地下喀斯特地貌:主要以溶洞为主;溶洞长数米到数百千米,常常呈层状分布。

溶洞顶部常见向下发育的石钟乳、石幔或石帘;底部常见向上发育的石笋。

石钟乳和石笋连接起来形成石柱。

二、形成条件三、形成过程1、地表喀斯特地貌的形成过程:2、地下单层喀斯特溶洞的形成过程:溶洞形成过程三个阶段可分为溶蚀阶段、扩大阶段、稳定阶段。

(1)溶蚀阶段:这是溶洞形成的起始阶段,也是最关键的阶段之一。

在这个阶段,地下水中溶解了一些含有碳酸盐的岩石,通常是石灰岩、石膏或大理石。

这些岩石含有钙和碳酸盐,使得地下水具有溶蚀作用。

地下水中的碳酸盐溶解在岩石中,逐渐形成微小的孔洞和裂缝。

这些微小的溶蚀特征是溶洞形成的基础。

(2)扩大阶段:一旦形成了一些微小的孔洞和裂缝,地下水会通过流动不断地将溶解了的岩石物质带走,从而扩大这些孔洞。

这个阶段通常需要很长的时间,但随着时间的推移,溶洞的尺寸会逐渐增大。

地下水的流动和溶解作用会不断加速孔洞的扩大,有时还会形成地下河流、地下瀑布等地下水动态景观。

(3)稳定阶段:在扩大阶段后,溶洞的形态逐渐趋于稳定。

地下水的溶蚀作用会逐渐减缓,但并不会完全停止。

在这个阶段,溶洞内的特征如钟乳石、石笋、石柱等会继续形成,这些是由于地下水中的溶解物质沉积在洞壁和洞底上。

简述喀斯特地貌喀斯特地貌又称岩溶地貌,是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称。

喀斯特地貌是一种特殊的地貌形态。

地表崎岖,沟谷纵横,山高坡陡;石芽、溶沟、石林到处都是,形成一片喀斯特的景象。

这种地貌多分布在碳酸盐岩出露地区,在我国分布广泛。

中国西南地区喀斯特地貌发育最为典型、最为发育。

它集中分布在广西、贵州、云南三省区的交界地带,称为云贵高原岩溶区,素有“岩溶博物馆”之称。

其他如广东、福建、江西、湖南、浙江、四川、重庆、湖北、陕西、甘肃等省市区也有不同规模的发育。

尤以广西壮族自治区发育最为典型,已命名的各种类型有200多处,总面积约占全国面积的1/10。

其他省区发育也很典型,只是类型上有所变化而已。

由于喀斯特地貌的溶洞、峰林地形等地质现象在全世界分布极广,故国外学者称之为“喀斯特地形”或“岩溶地形”。

1。

景观2。

旅游业发展的条件喀斯特地貌景观是世界上独一无二的景观。

丰富多彩的喀斯特地貌景观既是自然遗产,又是世界罕见的自然景观,是开展科学普及教育的良好场所,还是人们旅游观光的胜地。

喀斯特景观优美,如果与周围环境协调,并配以合适的科学解说牌、宣传牌,就会吸引更多的中外游客前来游览,成为促进当地经济发展的新兴旅游项目。

随着科技发展和人们认识能力的提高,喀斯特风光将被更多的人所了解,喀斯特景观也将逐步为人们所欣赏和接受。

因此,发展喀斯特旅游,不仅可以使人们得到审美享受,同时也可以带动相关产业的发展。

喀斯特旅游业的发展,必须依托丰富的喀斯特地貌资源和现代旅游设施,特别要加强交通、电信、供水等基础设施建设。

要尽量开辟航空、水路旅游线路,努力把宜林荒山开辟为森林公园。

旅游经营部门要利用大企业集团的优势,统筹规划旅游线路和服务设施,避免重复建设,促进整个地区旅游事业的健康发展。

喀斯特地貌名词解释喀斯特地貌是指由于溶蚀作用而形成的地表地貌。

喀斯特地貌最早由斯洛文尼亚地质学家科特尼克在1893年首次提出,以斯洛文尼亚南部的喀斯特高原命名。

喀斯特地貌的形成主要是由于地下溶蚀作用和地表溶蚀作用的共同作用。

地下溶蚀作用是指地下水通过溶解岩石中的可溶性矿物质,形成溶洞、地下河道等地下空洞。

地表溶蚀作用则是指地表水通过岩石裂缝、孔隙等,与可溶性岩石发生化学反应,导致岩石表面溶解,形成裂缝、溶槽、溶壑等地表凹陷。

喀斯特地貌的特点是地勢平坦,形成了许多特殊的地貌地貌形态,比如溶洞、地下河道、天坑、喀斯特凹地等。

溶洞是喀斯特地貌中最为典型的地貌形态之一,是由地下水长期侵蚀而形成的洞穴。

地下河道则是指地下水侵蚀地表融合形成的河道,通常位于溶洞中。

天坑是指岩石表面塌陷形成的地表凹陷,由于地下溶洞或溶洞顶部崩塌而形成。

喀斯特凹地是指由溶蚀作用形成的地表凹地,通常是由于岩石表面溶洞扩大而形成。

喀斯特地貌分布广泛,世界上许多地区都有喀斯特地貌的存在。

而我国也是世界上最大的喀斯特地貌分布区之一,主要分布在贵州、广西、云南等地。

贵州的喀斯特地貌最为有名,有着许多独特的地貌景观。

比如黄果树瀑布、青岩洞、龙宫等等,都是喀斯特地貌的典型代表。

喀斯特地貌不仅具有独特的自然景观,还潜藏着丰富的矿产资源。

由于喀斯特地貌的溶蚀作用,形成了大量的金属矿、非金属矿等矿产资源。

此外,喀斯特地貌还具有灌溉条件好、土地肥沃等特点,适合农业发展。

总之,喀斯特地貌是由地下溶蚀作用和地表溶蚀作用共同作用而形成的地表地貌。

它具有独特的地貌景观、丰富的矿产资源等特点,是地球上一种重要的地貌类型。

喀斯特地貌喀斯特地貌地面上往往崎岖不平,岩石绚丽,奇峰林立,地表常见有石芽、石林、峰林、溶沟、漏斗、落水洞、溶蚀洼地等形态;而地下则发育着地下河、溶洞。

溶洞内有多姿多彩的石笋、钟乳石和石柱等。

按出露条件,喀斯特地貌可划分为:裸露型喀斯特、覆盖型喀斯特、埋藏型喀斯特这三种。

按气候带分为:热带喀斯特、亚热带喀斯特、温带喀斯特、寒带喀斯特、干旱区喀斯特五种。

按岩性分为:石灰岩喀斯特、白云岩喀斯特、石膏喀斯特、盐喀斯特四种。

地形喀斯特地形(也称“喀斯特地貌”)是碳酸盐类岩石分布地区或存在流经石灰岩的'地下水所特有的地貌现象。

当雨水或者地下水与地面碳酸盐类岩石接触时,就会有少量碳酸盐溶于水中。

经过长时期的溶解侵蚀,形成了以地表岩层千沟万壑为标志的地表特征。

在喀斯特地貌下往往存在地下河、溶洞等景象。

结构石灰岩,也就是碳酸钙。

构成原因中国现代喀斯特是在燕山运动以后准平原的基础上发展起来的。

老第三纪时,华南为热带气候,峰林开始发育;华北则为亚热带气候,至今在晋中山地和太行山南段的一些分水岭地区还遗留有缓丘一洼地地貌。

但当时长江南北却为荒漠地带,是喀斯特发育很弱的地区。

新第三纪时,中国季风气候构成,打下了现今喀斯特地带性的基础,华南维持了湿热气候,华中显得湿润,喀斯特发育转为猛烈。

尤其就是第四纪以来,地壳快速下降,喀斯特地貌随之快速发育,类型繁杂多样。

随其冰期与间冰期的交错,气候带频密变动,但在交错变动中气候带存有逐步北移的特点,华南热带峰林的北界超过南岭、苗岭一线,在湖南道县为北纬25°40′。

在贵州为北纬26°左右。

喀斯特地貌是什么大自然的风景总是美丽的,鬼斧神工。

那你知道什么是喀斯特地貌吗?你知道喀斯特地貌是怎么形成的吗?什么是喀斯特地貌喀斯特地貌(karst landform),是具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。

除溶蚀作用以外,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。

水对可溶性岩石所进行的作用,统称为大喀斯特作用。

这种作用及其产生的现象统称为喀斯特。

喀斯特是南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的地名,当地称为Kras,意为岩石裸奔的地方。

喀斯特地貌分布在世界各地的可溶性岩石地区。

形成原理喀斯特地貌形成为石灰岩地区地下水长期溶蚀的结果。

石灰岩的主要成分是碳酸钙(CaCO3),在有水和二氧化碳时发生化学反应生成碳酸氢钙[Ca(HCO3)2],后者可溶于水,于是空洞形成并逐步扩大。

这种现象在南欧亚德利亚海岸的喀斯特高原上最为典型,所以常把石灰岩地区的这种地形笼统地称之喀斯特地貌。

拓展可溶性岩石喀斯特地貌可溶性岩石喀斯特地貌形成的根本条件,我国西南地区之所以喀斯特地貌分布广泛,最主要的是这里有其发育的主体。

大量的碳酸盐岩、硫酸盐岩和卤化盐岩在流水的不断溶蚀作用下,在地表和地下形成了各种奇特的溶洞。

卤化盐岩>硫酸盐岩> 碳酸盐岩;由于碳酸盐岩种类较多,其各类岩石溶解度随着难溶性杂质的多少而定,石灰岩> 白云岩> 泥灰岩。

从岩石结构分析,结晶质岩石晶粒愈大溶解度愈小;等粒岩比不等粒岩溶解度要小。

岩石透水性岩石具有一定的孔隙和裂隙,它们是流动水下渗的主要渠道。

岩石裂隙越大,岩石的透水性越强,岩溶作用越显著。

在溶洞中,岩溶作用愈强烈,溶洞越大,地下管道越多,喀斯特地貌发育越完整,并且形成一个不断扩大的循环网。

流水作用1.流水的溶蚀作用水的溶蚀能力来源于二氧化碳(CO2)与水结合形成的碳酸(H2CO3),二氧化碳是喀斯特地貌形成的功臣,水中的二氧化碳主要来自大气流动、有机物在水中的腐蚀和矿物风化。

喀斯特地貌喀斯特地貌- 简介喀斯特地貌指可溶岩经以溶蚀为先导的喀斯特作用,形成地面坎坷嶙峋,地下洞穴发育的特殊地貌。

地表水和地下水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下的地貌形态的总称。

由于是水可溶性的岩石形成的地貌,故又称为岩溶地貌。

水对可溶性岩石所进行的作用,包括流水的溶蚀、冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程,统称为喀斯特作用,这种作用及其产生的现象统称为喀斯特。

喀斯特这个名称原本是南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的地名,当地称为Kras,意为岩石裸露的地方。

因19世纪中叶在南斯拉夫的喀斯特地区对喀斯特的研究较多,喀斯特就由此而得名。

喀斯特地貌- 形成条件促使喀斯特发育的条件是:1、地表附近有节理发育的致密石灰岩;2、中等到较大的降雨量;3、地下水循环通畅。

石灰岩(碳酸钙)在略有酸性的水中容易发生溶解,而这种水在自然界中广泛存在。

雨水沿水平的和垂直的裂缝渗透到石灰岩中,将石灰岩溶解并带走。

由于地表物质也被流水带走,还没有被溶解的石灰岩就形成了石灰岩喀斯特面。

沿节理发育的垂直裂缝逐渐加宽、加深,形成石骨嶙峋的地形。

当雨水沿地下裂缝流动时,就不断使裂缝加宽加深,直到终于形成洞穴系统或地下河道。

狭窄的垂直纵向竖井与这些河道联通,使地表水得已顺畅地经地下河流走。

世界上的大洞穴,大多数都是喀斯特区。

在照片中常见到的岩沟、天生桥、石灰岩孤峰、石林等,都是喀斯特区特有的地形。

如果洞穴足够大且顶部接近地表面,则洞顶会发生坍塌。

这样就会产生名叫落水洞的洼地。

落水洞是喀斯特地形的一种最有代表性的特征,常常合并成更大的凹陷,叫做坡立谷(俗称“天坑”),它常常是平底的,并由石灰岩中不溶残余特形成的土壤所覆盖。

有些地区的石灰岩中不溶解物多一些,留下来的物质形成可以耕种的土壤。

在一些降雨量很大喀斯特地区,所有降水都完全渗透到地下,甚至使那一地区连生活用水都难以找到。

另一些地方,地表则可能会出现大泉,以河流的形式流过地表面,然后再次消失于地底下。

喀斯特地貌在可溶性岩类(主要指石灰岩)分布地区,由于喀斯特作用而形成的地表和地下的各种地貌形态总称为喀斯特地貌。

喀斯特是南斯拉夫西北部石灰岩高原的地名,那里发育了各种奇特的石灰岩溶蚀地貌。

我国对喀斯特地貌研究历史悠久,远在2000多年前的《山海经》中就有“伏流”的记载。

在距今300多年前,明代地理学家徐霞客(1586—1641)在广西、贵州和云南一带的石灰岩地区考察了100多个岩洞,对喀斯特地貌的特点、成因进行分类描述。

他的不朽著作《徐霞客游记》,被人们称为喀斯特方面的经典著作。

喀斯特地貌可分为地表和地下两种基本类型。

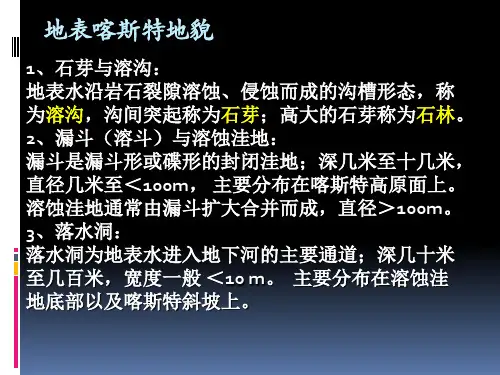

常见的地表喀斯特地貌有:溶沟、石芽、石林、落水洞、漏斗、溶蚀洼地、喀斯特盆地、干谷、盲谷、峰丛、峰林和孤峰等不同形态。

在温暖湿润的气候条件下,地表水沿着石灰岩地面流动,顺着节理、裂隙进行溶蚀,形成宽浅不一的溶蚀沟槽,称为溶沟。

溶沟一般宽可从十几厘米到几米,深可达1米以上,长度不等,溶沟之间突起的脊、柱称为石芽。

石芽的高度不等,可从数十厘米到数米。

石芽除露出地面的,还有埋在地下的,是由地下水在下渗过程中溶蚀而成。

发育在厚层石灰岩中的高大石芽,其间有平行的垂直溶沟、沟深坡陡,形似森林,故名石林,如我国云南的路南石林。

地表水沿着岩层裂隙垂直向下溶蚀,并有塌陷发生,成为地表水流向地下河或地下溶洞的垂直通道,称之为落水洞。

按其形态特征可分为裂隙状落水洞、竖井状落水洞和漏斗状落水洞等。

图1溶沟与石芽一般落水洞的洞口直径为7—10米左右,深度为10—30米左右,最深可达百米以上。

在被溶蚀的石灰岩地表常可见到一种平面轮廓为圆形、椭圆形,直径数十米,深数米至十几米的漏斗状凹地,称为漏斗。

漏斗下部常有管道通往地下,地表水沿此管道下流,如通道被粘土碎石堵塞,常积水成池。

按其成因可分为溶蚀漏斗、沉陷漏斗和塌陷漏斗。

漏斗是喀斯特发育初期的产物,它是喀斯特地下水垂直循环作用的结果,所以漏斗多分布在喀斯特地貌高原面上。

例如宜昌的山地平面上,漏斗很发育,落水洞和溶蚀洼等负地形也很多,平均每平方公里达30多个。

漏斗再进一步溶蚀扩大就成为溶蚀洼地。

溶蚀洼地底部如果被红土和其它风化物覆盖,其底部的漏斗、落水洞等流水通道被堵,积水成为喀斯特湖。

溶蚀洼地底部平坦,其直径超过百米,甚至可达1—2公里。

溶蚀洼地进一步扩展形成宽坦的盆地,宽度可达数百米至数公里,长度达几十公里,称为喀斯特盆地。

南斯拉夫学者J.司威治最早称这种地形为坡立谷,原意为可耕种的平地,现已成国际通用术语。

盆地的边坡陡峭,底部平坦,常被残留的棕黄色粘土、红色粘土及河流冲积物所覆盖。

一些溶蚀残丘、孤峰、峰林常常耸立在盆地边缘或排列在河谷两侧,著名的桂林山水就是这种奇特的喀斯特景观。

在石灰岩地区,河流常沿裂隙、孔洞下渗,使河床无水而成为干谷。

有时河流从某一陡坎的洞中涌出,从地下流出地面,然后流一段之后又从落水洞流入地下,这种上下游封闭的河谷称为盲谷,河流转入地下称为伏流,如贵阳市西南红水河支流涟水,在地表时隐时现,出现多次伏流。

在喀斯特盆地的边缘广泛发育着峰林地貌,主要由峰丛,峰林、孤峰和溶丘组成,它们多发育在岩性较纯、厚度较大并多节理、断层的地区。

峰丛主要发育在碳酸岩山地或高原边缘地区,其特点是基座相连,山峰陡峭,是峰林地貌发育的早期阶段。

当喀斯特地貌进一步发展,则形成基座分离的陡峭山峰,远望如林,称为峰林,我国广西的桂林、阳朔等地为典型代表。

喀斯特发育的晚期阶段,是多数峰林已被溶成残丘平地,只有少数较高山峰零星孤立地耸立在平原之中,称为孤峰,相对高度可达50—100米,如桂林的独秀峰、伏波岩等。

在石灰岩地区,地表以下的喀斯特地貌形态十分复杂,主要包括溶洞和地下河。

地下水沿着可溶性岩层层面、节理和断层裂隙等进行溶蚀形成的地下洞室叫做溶洞。

地下水在岩层中顺着细窄的缝隙流动缓慢,溶蚀很慢,随着裂隙扩大,地下水循环流动加速,不仅溶蚀作用加强,而且机械侵蚀作用也随之加强,并产生重力崩塌等作用,使溶洞迅速加大。

溶洞规模大小差别悬殊,形态各异。

根据洞穴的剖面形态可分为:水平状、管道状、阶梯状、袋状、多层状和大厅状等。

这些形态各异的溶洞的形成是与地下水的动态和地质构造有关的。

例如,在垂直循环带中发育的溶洞多呈垂直的,规模较小,以管道状、袋状等形态为主,如北京周口店猿人洞。

在地下水的水平循环带中,溶洞内经常充满水,形成地下河、地下湖和地下瀑布等,溶洞多沿水平方向发展,在断裂破碎带或节理交错带上常发育成厅堂状,如桂林的七星岩为廊道式溶洞。

受岩层产状和地质构造影响,溶洞可能呈现倾斜状。

如果地壳间歇性抬升,或地下水呈阶段性下降,则可能出现多层状、阶梯状溶洞,如北京房山的石花洞、广西上林三里肖发洞等。

在喀斯特地下侵蚀基准面以下还发现有深部溶洞。

目前世界上发现的最深溶洞是墨西哥城西南200多公里处的华乌特拉岩洞,深1600多米,洞壁为大理岩,洞底为地下河。

我国已知最大深部溶洞是湖南某矿区地面以下186—430米。

在溶洞发育过程中不断地进行化学、生物的沉积和物理风化碎屑物的堆积以及崩塌堆积等过程。

①化学堆积:主要是溶洞内CaCO3的淀积,饱含碳酸氢钙的水溶液沿岩层缝隙渗入洞内,由于压力降低和温度升高,使水中的CO2逸出,部分CaCO3重新沉淀,由于沉积条件的不同而形成各种奇形怪状。

从洞顶壁自上而下增长的形如乳房似的悬垂体称为钟乳石;滴落于洞底自下而上不断增长的CaCO3沉积物,形似竹笋,故名石笋;钟乳石和石笋从上下两个方向相对生长连结成柱状,称为石柱,如贵州镇宁犀牛洞内的石柱高达27米之多。

当水溶液顺洞壁漫流时使CaCO3沿洞壁沉淀形成帷幕状堆积,称为石幔或石帘,高度可达数十米,表面具湾曲流纹,形如瀑布飞流,气势磅礴。

②碎屑堆积:包括河流沉积、湖泊沉积和崩塌堆积。

有的溶洞底部有地下河,形成洞内河流相砂、砾石沉积。

还有的洞与地上河流相通,可把地表河床物质带入洞内堆积。

有的溶洞底部是地下湖,可形成极薄层理粘土、粉砂沉积。

在周口店龙骨山的古代充填溶洞中挖出大群巴鱼化石,说明当时的溶洞是与外界相通的很大的暗河。

洞顶和洞壁崩落下来的棱角状石块,常与洞底的石灰华、风化粘土等混杂并胶结成砾岩。

③生物堆积:有些溶洞中常见有较多的动物遗骨,它们是被流水从洞外冲到洞内堆积形成化石,另外有些鸟类和蝙蝠也常栖息在洞内,形成鸟粪堆积,有些哺乳动物也常常居住在溶洞里,死后堆积在洞内。

有些溶洞是史前古人类居住的地方。

北京周店的北京猿人和山顶洞人,湖北长阳人、广西柳江人和广东韶关马坝人都是在石灰岩溶洞中发现的,在洞中除了人类化石之外还有很多文化遗物,如石器、骨器及用火痕迹等。

喀斯特地貌在全世界分布很广,主要分布区有:南斯拉夫的迪纳拉山区,法国中央高原,苏联的乌拉尔山区,澳大利亚大陆南部,美国肯塔基和印第安纳州,古巴、牙买加和越南北部地区等。

我国的喀斯特地貌分布也很广泛,全国碳酸盐类岩石分布面积约125万平方公里,两广和云贵高原占全国面积的一半。

喀斯特地上地下景观奇异多姿,具有供观赏、探险和科学考察等多方面功能,是重要的旅游资源,广西桂林山水、云南路南石林早已闻名于世,近年来有些新发现的大型溶洞也已开辟为旅游圣地,如北京的上方山云水洞、石花洞、贵州的织绵洞、宜昌的三游洞等。

喀斯特地区地下还蕴藏着丰富的地下水资源和矿产资源,在一些平原地区地下溶洞往往是富存砂矿和储存石油、天然气的良好场所,如我国任丘的古潜山油田。

但喀斯特地区在工程上也带来很多问题,如地基、路基塌陷、水库漏水,地表缺水等问题。

溶洞形成的原理英文名称:karst cave中文名:溶洞岩溶作用所形成的空洞的通称。

CaCO3 碳酸钙有这样一种性质:当它遇到溶有 CO2的水时就会变成可溶性的碳酸氢钙[Ca(HCO3)2] CaCO3+CO2+H2O=Ca (HCO3)2 溶有碳酸氢钙的水如果受热或遇压强突然变小时溶在水中的碳酸氢钙就会分解,重新变成碳酸钙沉积下来。

同时放出二氧化碳。

Ca(HCO3)2 =CaCO3↓+CO2↑+H2O 在自然界中不断发生上述反应于是就形成了溶洞中的各种景观。

CaCO3+CO2+H2O===Ca(HCO3)2高温Ca(HCO3)2==CaCO3+H2O+CO2在自然界,溶有二氧化碳的雨水,会使石灰石构成的岩层部分溶解,使碳酸钙转变成可溶性的碳酸氢钙。

CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2当受热或压强突然减小时溶解的碳酸氢钙会分解重新变成碳酸钙沉淀Ca(HCO3)2=CaCO3↓+CO2↑+H2O大自然经过长期和多次的重复上述反应。

从而形成各种奇特壮观的溶洞,如桂林的七星岩、芦笛岩、肇庆的七星岩、宜春的竹山洞等。

在溶洞里,有千姿百态的钟乳和石笋,它们是由碳酸氢钙分解后又沉积出来的碳酸钙形成的。

如闻名于世的桂林溶洞、北京石花洞,它们就是由于水和二氧化碳的缓慢侵蚀而创造出来的杰作。

溶有碳酸氢钙的水,当从溶洞顶滴到洞底时,由于水分的蒸发或压强减少,以及温度的变化都会使二氧化碳溶解度减小而析出碳酸钙的沉淀。

这些沉淀经过千百万年的积聚,渐渐形成了钟乳石、石笋等。

如果溶有碳酸氢钙的水从溶洞顶上滴落,随着水分和二氧化碳的挥发,则析出的碳酸钙就会积聚成钟乳石、石幔、石花。

洞顶的钟乳石与地面的石笋连接起来了,就会形成奇特的石柱。

丹霞地貌丹霞地貌是上世纪三十年代以丹霞山为代表而命名的一类地貌类型。

形成丹霞地貌的岩层是一种在内陆盆地沉积的红色屑岩,后来地壳抬升,岩石被流水切割侵蚀,山坡以崩塌过程为主而后退,保留下来的岩层就构成了红色山块。

丹霞地貌属于红层地貌,所谓“红层”是指在中生代侏罗纪至新生代第三纪沉积形成的红色岩系,一般称为“红色砂砾岩”。

现在悬崖上可以看到的粗细相间的沉积层理,颗粒粗大的岩层叫“砾岩”,细密均匀的岩层叫做“砂岩”。

丹霞地貌最突出的物点是“赤壁丹崖”广泛发育,形成了顶平、身陡、麓缓的方山、石墙、石峰、石柱等奇险的地貌形态,世界上由红色砂砾构成的、以赤丹崖为特色的一类地貌是以广东省仁化县的丹霞山命名的,这就是丹霞地貌。

它主要分布在中国、美国西部、中欧和澳大利亚等地,以我国分布最广,其中又以丹霞山面积最大,发育最典型、类型最齐全、形态最丰富、风景最优美。

我国著名地理学家曾昭璇在比较了国内外的丹霞地貌之后,认为丹霞山“无论在规模上、景色上”,皆为“中国第一”,“世界第一”。

丹霞地貌是上世纪30年代命名的一类地貌类型。

形成丹霞地貌的岩层是一种在内陆盆地沉积的红色屑岩,后来地壳抬升,岩石被流水切割侵蚀,山坡以崩塌过程为主而后退,保留下来的岩层就构成了红色山块。

丹霞地貌属于红层地貌,就是在中生代侏罗纪至新生代第三纪沉积形成的红色岩系,一般称为“红色砂砾岩”。

现在悬崖上可以看到的粗细相间的沉积层理,颗粒粗大的岩层叫“砾岩”,细密均匀的岩层叫做“砂岩”。