对北半球漩涡方向产生原因的直观分析

- 格式:doc

- 大小:36.00 KB

- 文档页数:2

漩涡的旋转方向解释

漩涡的旋转方向对于水流的运动和环境的影响有着重要的作用。

在自然界中,漩涡的旋转方向可以分为顺时针和逆时针两种。

这两种旋转方向的漩涡在不同的环境中产生的效果也是不同的。

顺时针旋转的漩涡通常出现在北半球的水流中,而逆时针旋转的漩涡则出现在南半球的水流中。

这是由于地球自转的影响,导致北半球的水流向右偏转,而南半球的水流向左偏转。

因此,顺时针旋转的漩涡在北半球中更为常见,而逆时针旋转的漩涡则在南半球中更为常见。

漩涡的旋转方向对于水流的运动和环境的影响也是不同的。

顺时针旋转的漩涡通常会将水流向中心聚集,形成一个较为稳定的水流环境。

这种环境对于水生生物的生存和繁殖都有着积极的影响。

而逆时针旋转的漩涡则会将水流向外部扩散,形成一个较为混乱的水流环境。

这种环境对于水生生物的生存和繁殖都有着不利的影响。

除了对水流环境的影响外,漩涡的旋转方向还可以用于预测天气。

在北半球中,顺时针旋转的漩涡通常会带来冷空气和降雨,而逆时针旋转的漩涡则会带来暖空气和晴天。

在南半球中,这种情况则正好相反。

漩涡的旋转方向对于水流的运动和环境的影响有着重要的作用。

了解漩涡的旋转方向可以帮助我们更好地理解自然界中的水流运动和

天气变化。

同时,也可以为水生生物的生存和繁殖提供更为适宜的环境。

漩涡的旋转方向解释漩涡是一种流体力学现象,它是一种旋转的流动,通常在水或空气中出现。

漩涡的旋转方向是一个有趣的话题,因为它涉及到物理学和自然现象的深入研究。

在这篇文章中,我们将探讨漩涡的旋转方向解释。

1. 漩涡的定义和形成漩涡是一种流体动力学现象,它是一种旋转的流动。

漩涡通常在液体或气体中出现,它们可以在河流、海洋、水槽和水池中看到。

漩涡的形成是由于流体的速度和方向发生变化,这种变化导致了流体的旋转。

漩涡可以分为两种类型:绝缘漩涡和非绝缘漩涡。

绝缘漩涡是在静止液体中形成的,而非绝缘漩涡是在流动液体中形成的。

2. 漩涡的旋转方向漩涡的旋转方向可以分为两种:顺时针旋转和逆时针旋转。

顺时针旋转的漩涡是向右旋转的,逆时针旋转的漩涡是向左旋转的。

漩涡的旋转方向受到多种因素的影响,包括液体的流动速度、方向和形状。

3. 漩涡的旋转方向解释漩涡的旋转方向是由多种因素决定的。

其中最主要的因素是科氏力和惯性力。

科氏力是一种由于旋转物体的运动而产生的力,它会影响漩涡的旋转方向。

惯性力是一种由于物体的质量和速度发生变化而产生的力,它也会影响漩涡的旋转方向。

在北半球,科氏力会使得漩涡向右旋转,而在南半球,科氏力会使得漩涡向左旋转。

这是由于地球的旋转导致科氏力在不同的半球产生不同的方向。

此外,惯性力也会影响漩涡的旋转方向。

当液体在流动时,它会受到惯性力的影响,这会使得漩涡的旋转方向发生变化。

除了科氏力和惯性力之外,漩涡的旋转方向还受到其他因素的影响,包括液体的流动速度、方向和形状。

当液体的流动速度较慢时,漩涡的旋转方向可能会受到涡流的影响。

涡流是一种在液体中形成的旋转流动,它会影响漩涡的旋转方向。

此外,液体的流动方向和形状也会对漩涡的旋转方向产生影响。

4. 漩涡的应用漩涡不仅是一种有趣的自然现象,还有许多实际应用。

漩涡可以用于自然环境的保护和工业生产的优化。

例如,在水力发电站中,漩涡可以用来减少水流的速度和压力,从而保护大坝和水轮机。

漩涡的形成原理秒懂

漩涡的形成原理是液体或气体流体运动过程中的一种非均匀性现象,其主要是由于流体的旋转运动引起的。

首先,漩涡通常在液体或气体的流动中形成。

液体或气体在流动中会受到力的作用,力的作用会导致流体发生变形和速度的变化。

当液体或气体在局部区域受到力的拉扯或压缩时,就会引起速度的差异和流体的旋转。

这种旋转运动形成的区域就是漩涡。

漩涡的形成可以通过流体动力学的基本原理来解释。

根据质量守恒定律和动量守恒定律,当流体受到外部力的作用时,会产生加速度,从而改变流体的速度和方向。

具体来说,在流体中存在速度梯度的情况下,速度变化会引起旋转力的产生,即科氏力。

科氏力会使流体发生旋转运动,形成漩涡。

漩涡的形成还与流体中存在的涡度有关。

涡度是流体旋转的强度的度量,通常表示为矢量的旋度。

在流体运动中,存在速度场的旋转时,涡度的大小就代表了旋转的强度。

当涡度大于临界值时,就会形成漩涡。

此外,还可以通过欧拉方程和伯努利方程来解释漩涡的形成。

欧拉方程是描述流体运动的基本方程之一,其中的涡量项表示了流体旋转的程度。

伯努利方程描述了流体在静压力、动压力和势能之间的平衡关系。

在流体运动中存在速度变化和压力差的情况下,流体就会发生旋转,形成漩涡。

总结来说,漩涡的形成原理主要是由于流体在运动过程中受到力的作用,导致流体发生速度变化和旋转运动。

涡度、科氏力以及流体动力学中的欧拉方程和伯努利方程都对漩涡的形成起到了重要的解释作用。

漩涡的形成原理对于理解流体运动和流体力学有着重要的意义。

水的漩涡为什么总是朝着逆时针方向旋转?科学依据是什么?不一定是逆时针旋转的,我们在北半球,是逆时针,在南半球就是顺时针。

北半球上,沿着南北方向运动的物体会偏向右方,这是受到地转偏向力的影响。

其实不止是这个,河的右岸被水流冲刷的程度远远高于左岸;地球上从北向南吹来的风总是要转为东风;龙卷风的旋转这些都是因为地转偏向力的影响。

物理学上称这种力叫做科里奥利力。

就拿洗澡来说,这是一件非常普通的事情。

然而,美国麻省理工学院机械工程系的系主任谢皮罗教授,却敏锐地注意到:每次放掉洗澡水时,水的漩涡总是朝逆时针方向旋转的。

这是为什么呢?谢皮罗紧紧抓住这个问号不放,进行了反复的实验和研究。

1962年他发表了论文,认为这种漩涡与地球的自转有关,如果地球停止旋转就不会产生这种漩涡,由于地球不停地自西向东旋转,而美国处于北半球,便使洗澡水朝逆时针方向旋转,北半路的台风也是朝逆时针方向旋转,其道理与洗澡水的漩涡是一样的。

他还断言,如果在南半球,洗澡水的漩涡将向顺时针方向旋转,在赤道,则不会形成漩涡。

他的这种见解,引起各国科学家的极大兴趣,他们纷纷在各地进行实验,结果证明谢皮罗的结论完全正确。

漩涡的旋转方向解释漩涡是一种非常神秘的自然现象,它形成的原因有很多种,但是其中最为重要的一种原因就是旋转。

在自然界中,旋转是非常普遍的现象,比如说地球的自转、风车的旋转、水流的旋转等等。

而漩涡的旋转方向则是一个非常有趣的话题,下面我们就来详细解释一下。

首先,我们需要明确一点,就是漩涡的旋转方向是由它所处的环境决定的。

具体来说,就是漩涡的旋转方向受到了环境的影响,比如说地球的自转、海洋的流动、风的吹拂等等。

这些环境因素会对漩涡的旋转方向产生影响,从而使得漩涡的旋转方向发生变化。

其次,我们需要了解一下漩涡的旋转方向与地球自转方向之间的关系。

在北半球,漩涡的旋转方向是逆时针的,而在南半球,漩涡的旋转方向则是顺时针的。

这是因为地球自转的方向是从西向东,而在北半球,水流或气流会因为地球的自转而受到向右的偏转力,从而形成逆时针的旋转方向;在南半球,偏转力的方向则是向左,因此漩涡的旋转方向就是顺时针的。

除了地球自转的影响,还有其他的环境因素也会影响漩涡的旋转方向。

比如说,当气旋或飓风在北半球形成时,它们的旋转方向也是逆时针的,这是由于地球的自转和气旋自身的力量相互作用所产生的结果。

同样地,在南半球,气旋或飓风的旋转方向则是顺时针的。

除了这些自然因素之外,人类活动也会对漩涡的旋转方向产生影响。

比如说,在水池或水塘中,人们通常会将水流引向中心,从而形成一个漩涡。

在这种情况下,漩涡的旋转方向取决于水流的引导方向,通常是逆时针的。

最后,我们需要指出的是,漩涡的旋转方向不仅仅是一个科学问题,它还具有非常重要的实际意义。

比如说,在海洋中,漩涡的旋转方向会影响到海水的循环和生物的分布;在空气中,漩涡的旋转方向则会影响到气旋和风暴的发展和移动。

因此,了解漩涡的旋转方向对于我们研究自然现象和保护环境都非常重要。

总之,漩涡的旋转方向是一个非常有趣的话题,它不仅仅是一个科学问题,还涉及到自然环境、人类活动等多个方面。

我们需要认真研究和探讨这个问题,从而更好地了解自然界的奥秘。

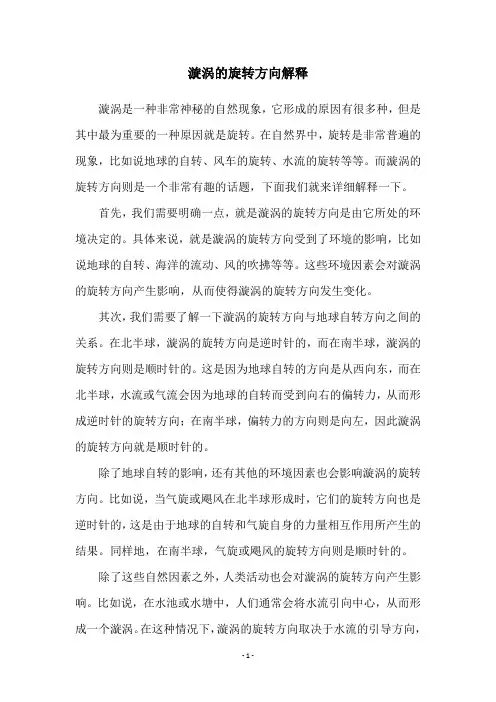

对北半球漩涡方向产生原因的直观分析当我们在北半球的浴缸里拔掉塞子并观察水流产生的漩涡方向时,一般情况下会看到水流的漩涡方向为逆时针,对于这个现象中存在的原理网上有很多解释,这些解释不是太专业就是太笼统,下面就试着对该现象做一个较为直观地解释,希望能够对大家有所帮助。

都知道漩涡的方向与地球的自转有关,北半球逆时针,南半球顺时针,赤道上水流会从各个方向径直流向出口。

现在以北半球为例来说说地球自转与漩涡方向的关系。

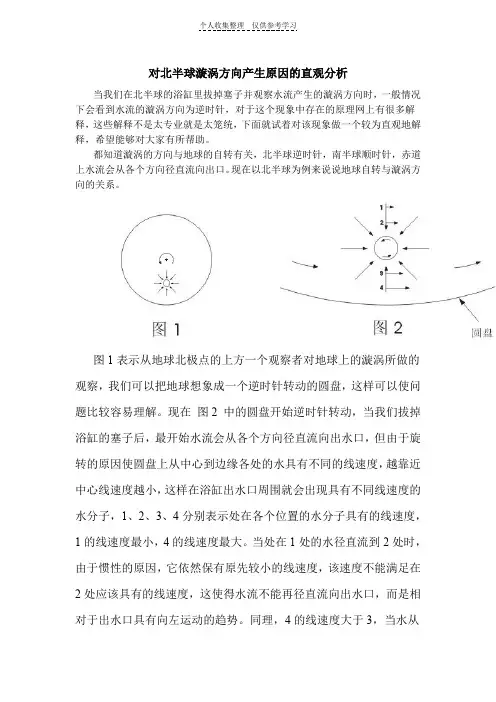

图1表示从地球北极点的上方一个观察者对地球上的漩涡所做的观察,我们可以把地球想象成一个逆时针转动的圆盘,这样可以使问题比较容易理解。

现在图2 中的圆盘开始逆时针转动,当我们拔掉浴缸的塞子后,最开始水流会从各个方向径直流向出水口,但由于旋转的原因使圆盘上从中心到边缘各处的水具有不同的线速度,越靠近中心线速度越小,这样在浴缸出水口周围就会出现具有不同线速度的水分子,1、2、3、4分别表示处在各个位置的水分子具有的线速度,1的线速度最小,4的线速度最大。

当处在1处的水径直流到2处时,由于惯性的原因,它依然保有原先较小的线速度,该速度不能满足在2处应该具有的线速度,这使得水流不能再径直流向出水口,而是相对于出水口具有向左运动的趋势。

同理,4的线速度大于3,当水从4径直流向3时,到达3处的水流会具有更大的偏向右侧的线速度,这使得水在流到出水口附近时具有了向右侧运动趋势。

这样在出水口周围便出现了逆时针运动的水流,最开始旋转不会太明显,但流向一经确定便成为一种趋势,并且使作用的效果被逐渐放大,最终产生明显的漩涡现象。

必须注意的是,并不是每次拔掉浴缸里的塞子都会见到逆时针旋转的水流,这要看你拔掉塞子时的动作如何影响水流旋转方向。

因为地球自转对漩涡方向的影响毕竟很小,当用手拔起塞子时,手的动作会对水流旋转方向产生很大影响,而漩涡的方向在其生成初期一旦确定就会很难改变,所以只有在尽量不影响水流的情况下拔掉塞子才会比较容易看到理想的实验效果。

漩涡与地转偏向力浙江省余姚中学陈允文选自《物理教师》2009年第10期当脸盆中的水排空时会形成漩涡,为何会形成这个漩涡?我们通常的解释是:这是由于地球自转引起的地转偏向力在起作用。

在北半球,地转偏向力向右,引起气流向右偏。

南半球则向左。

所以北半球的气旋是逆时针的,南半球呈顺时针。

气旋如此,水流的漩涡也是如此,所以我们见到脸盆中的漩涡应该是逆时针的。

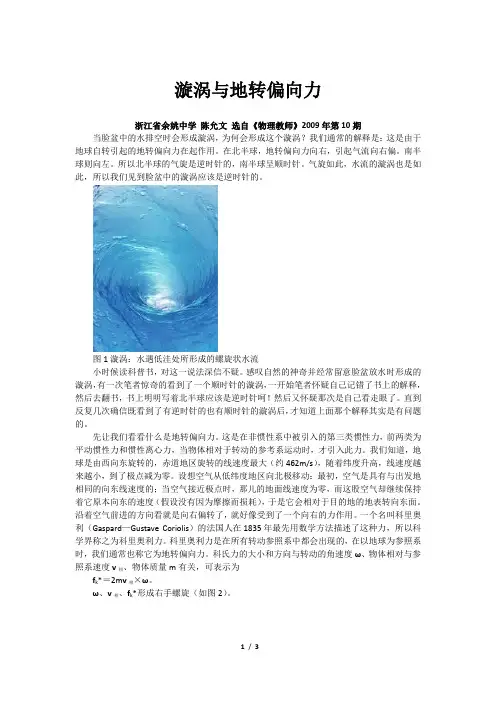

图1漩涡:水遇低洼处所形成的螺旋状水流小时候读科普书,对这一说法深信不疑。

感叹自然的神奇并经常留意脸盆放水时形成的漩涡,有一次笔者惊奇的看到了一个顺时针的漩涡,一开始笔者怀疑自己记错了书上的解释,然后去翻书,书上明明写着北半球应该是逆时针呵!然后又怀疑那次是自己看走眼了。

直到反复几次确信既看到了有逆时针的也有顺时针的漩涡后,才知道上面那个解释其实是有问题的。

先让我们看看什么是地转偏向力。

这是在非惯性系中被引入的第三类惯性力,前两类为平动惯性力和惯性离心力,当物体相对于转动的参考系运动时,才引入此力。

我们知道,地球是由西向东旋转的,赤道地区旋转的线速度最大(约462m/s),随着纬度升高,线速度越来越小,到了极点减为零。

设想空气从低纬度地区向北极移动:最初,空气是具有与出发地相同的向东线速度的;当空气接近极点时,那儿的地面线速度为零,而这股空气却继续保持着它原本向东的速度(假设没有因为摩擦而损耗),于是它会相对于目的地的地表转向东面。

沿着空气前进的方向看就是向右偏转了,就好像受到了一个向右的力作用。

一个名叫科里奥利(Gaspard—Gustave Coriolis)的法国人在1835年最先用数学方法描述了这种力,所以科学界称之为科里奥利力。

科里奥利力是在所有转动参照系中都会出现的,在以地球为参照系时,我们通常也称它为地转偏向力。

科氏力的大小和方向与转动的角速度ω、物体相对与参照系速度v相、物体质量m有关,可表示为f k*=2m v相×ω。

ω、v相、f k*形成右手螺旋(如图2)。

题目:自然界中的旋涡是怎样产生的?这同一个旋转量杯中产生的等压液面现象有什么异同车辆081 080505113 魏岩自然中漩涡的产生:由于地转偏向力,物体在地球表面垂直于地球纬线运动时,由于地球自转线速度随纬度变化而变化,由于惯性,物体会相对地面有保持原来速度的运动方向的趋势,这就叫地转偏向力。

在北半球,物体从南向北运动,地球自转线速度变小(赤道处线速度最大),物体由于惯性保持线速度不变,于是就向东偏向,相对运动方向来说就是向右。

从北向南运动时,地球自转线速度变大,于是就向西偏向,相对运动方向也是向右。

所以在北半球物体运动时统一受到向右的地转偏向力。

同理,物体在南半球运动时统一受到向左的地转偏向力。

现在再来看这个水流产生的漩涡.假如没有地转偏向力的话,那么水流将会沿着从中心出发的放射状线条流入.流入速度方向指向中心。

例如在著名的赤道之国厄瓜多尔的赤道线上,用漏斗注水实验时,水流呈垂直下降而不形成漩涡。

在北半球,流入速度方向偏右,所以流入的水流速度方向指向中心偏右位置,这就形成了逆时针的漩涡。

同理在南半球形成顺时针漩涡。

由于地球自转而产生作用于运动空气的力,称为地转偏向力,简称偏向力。

它只在物体相对于地面有运动时才产生(实际不存在),只能改变(水平运动)物体运动的方向,不能改变物体运动的速率。

旋转量杯中产生的等压面:当量杯静止时,容器中自由表面为一水平面,当容器由静止开始旋转时,自由表面会形成一个涡,涡得得大小随着转速的增大而增大,当转速稳定后,我的大小和形状也相机稳定,此时容器中液体作为一个整体运动处于相对平衡状态。

建立如图所示的坐标系,坐标原点处于涡的最低点,与容器之间无相对运动,也就是说坐标以同样的角速度w 转动。

此惯性系为非惯性系。

g f r w f r w f z y x -===ααsin cos 22将其带入压强微分公式()(dz f dy f d f d z y x x p ++=ρ)可得:'2222)2/2/(c gz y x p +-+=ωωρ根据边界条件当r=0 z=0时,p=0p ,于是得:)2/(220gz x p p -+=ωρ 则此时为作等角速度转动的相对平衡流体的静压强分布规律。

地转偏向力影响人们的生活地转偏向力影响人们的生活沿地表水平运动的物体在地转偏向力的作用下运动方向发生了偏移,许多自然现象都受其影响,同时也影响着人类的生产和生活,请看下面五例(以北半球为例)。

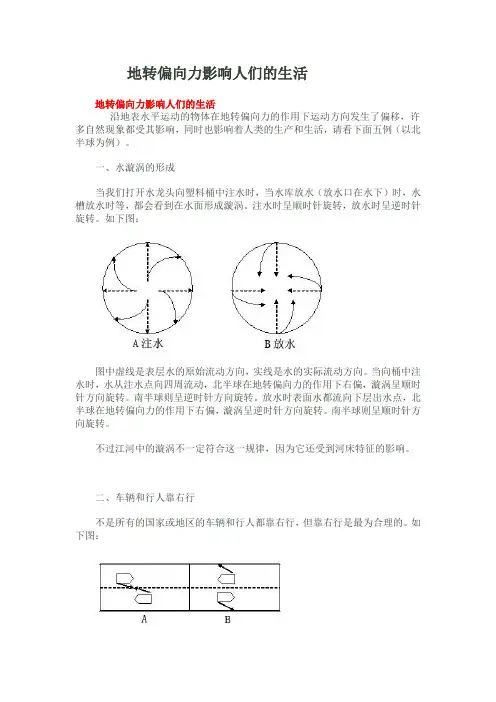

一、水漩涡的形成当我们打开水龙头向塑料桶中注水时,当水库放水(放水口在水下)时,水槽放水时等,都会看到在水面形成漩涡。

注水时呈顺时针旋转,放水时呈逆时针旋转。

如下图:图中虚线是表层水的原始流动方向,实线是水的实际流动方向。

当向桶中注水时,水从注水点向四周流动,北半球在地转偏向力的作用下右偏,漩涡呈顺时针方向旋转。

南半球则呈逆时针方向旋转。

放水时表面水都流向下层出水点,北半球在地转偏向力的作用下右偏,漩涡呈逆时针方向旋转。

南半球则呈顺时针方向旋转。

不过江河中的漩涡不一定符合这一规律,因为它还受到河床特征的影响。

二、车辆和行人靠右行不是所有的国家或地区的车辆和行人都靠右行,但靠右行是最为合理的。

如下图:A图为靠左行,北半球车辆在地转偏向力的作用下右偏,都偏向道路中间,更容易与对面过来的车辆相撞,发生车祸的频率会更高。

B图为靠右行,北半球车辆在地转偏向力的作用下右偏,都偏向路边,路边是司机开车注意力的集中点,司机会不断调整方向来保证行车安全。

车辆靠右行导致人也靠右行,这样更安全些。

由于长期习惯,所以人们无论在哪里行走都喜欢右行。

三、左右鞋磨损程度不同这种现象现代人已经难看到,因为一双鞋穿的时间太短,表现不明显。

我想40岁以上的人对这个现象还记忆犹新。

如下图:这是由于两只鞋的受力差异而形成的。

北半球左脚,重力作用于左侧,地转偏向力作用于右侧,受力相对均匀,磨损少些。

北半球右脚,重力和地转偏向力都作用于右侧,受力不均匀,磨损多些。

所以北半球的人们常发现右鞋磨损比左鞋要多些,而南半球的人们发现左鞋磨损比右鞋要多些。

四、跑道上逆时针跑行在跑道上跑行,人们总喜欢沿逆时针方向。

如下图:A是逆时针方向跑,正好在弯道处。

从图上可以看出,地转偏向力外,身体倾斜产生一个向内的向心力,二力方向相反,更易平衡,过弯道处不易跌倒。

漩涡的旋转方向解释漩涡是一种旋转的水流现象,通常在河流、湖泊、海洋等水域中出现。

在不同的地理位置和环境条件下,漩涡的旋转方向也会有所不同。

本文将从物理学和地理学角度,对漩涡的旋转方向进行解释。

物理学解释漩涡的旋转方向与科氏力有关。

科氏力是一种由地球自转引起的惯性力,它会对运动在地球表面的物体产生影响。

在南半球,科氏力会使得水流向左偏转,而在北半球则会向右偏转。

这是因为在南半球,地球自转的方向与水流的运动方向相反,所以会出现向左偏转的情况;而在北半球,地球自转的方向与水流的运动方向相同,所以会出现向右偏转的情况。

根据这个原理,我们可以得出以下结论:在南半球,漩涡的旋转方向通常为逆时针方向;在北半球,漩涡的旋转方向通常为顺时针方向。

这种规律并不是绝对的,因为漩涡的旋转方向还与其他因素有关,比如地形、流速、水深等。

但是在大多数情况下,漩涡的旋转方向会遵循这个规律。

地理学解释除了物理学原理,地理学因素也会影响漩涡的旋转方向。

以下是几种常见的情况:1. 河流中的漩涡河流中的漩涡通常是由于岩石、树枝等障碍物造成的。

这些障碍物会使得水流发生旋转,形成漩涡。

在河流中,漩涡的旋转方向通常与水流的运动方向相反。

如果水流是从左向右流动,漩涡的旋转方向就会是顺时针方向;如果水流是从右向左流动,漩涡的旋转方向就会是逆时针方向。

2. 湖泊中的漩涡湖泊中的漩涡通常是由于风力、水温差等因素造成的。

当湖泊表面受到风力的作用时,水流会形成旋转,形成漩涡。

在湖泊中,漩涡的旋转方向通常是顺时针方向。

这是因为风力通常是从西向东吹,使得水流向东流动,而漩涡的旋转方向则与水流相反。

3. 海洋中的漩涡海洋中的漩涡通常是由于洋流、海底地形等因素造成的。

在不同的海域中,漩涡的旋转方向也会有所不同。

比如在北大西洋,漩涡的旋转方向通常是顺时针方向;而在南大洋,漩涡的旋转方向通常是逆时针方向。

这与科氏力的作用有关,但也与其他因素有关,比如海洋环流、海底地形等。

漩涡的形成原理

漩涡是一种自然界中常见的涡流现象,它具有很多种形成原理。

第一种形成原理是涡旋状流动。

当液体或气体通过一个限制流动的出口时,由于流速的变化和流量的限制,会产生旋转的涡旋状流动,进而形成漩涡。

这种情况常见于水池、水槽或桶中的液体流出时产生的漩涡现象。

第二种形成原理是由不同密度流体之间的相互作用所引起的。

当两种密度不同的流体相遇时,由于密度差异导致的压力差异会引起流体的旋转,形成漩涡。

例如,在海洋中,当冷、热水交汇时,冷水下沉,而热水上浮,形成了旋转的海洋漩涡。

第三种形成原理是由于物体或障碍物对流体流动的阻碍而形成的。

当流体经过物体或障碍物时,由于流体的不同方向速度不一致,会发生剪切力,使流体形成旋转运动,从而形成漩涡。

举个例子,当水流经过一堵岩石或桥墩时,流体会受到阻碍,形成漩涡。

总之,漩涡的形成原理可以归纳为涡旋状流动、不同密度流体相互作用和物体或障碍物阻碍流体流动三种情况。

这些原理都是根据流体力学和物理学的基本原理,通过流体的运动和相互作用解释漩涡的形成过程。

产生漩涡的原理漩涡是一种自然现象,产生在流体中的旋转现象。

它通常形成在水流、气流、甚至是其他流体中,比如沙尘暴。

产生漩涡的原理涉及到一系列的物理过程和力的相互作用。

首先,在理解漩涡的原理之前,需要了解流体的运动的基本原理。

流体运动的特点之一是黏性。

黏性是流体分子间存在的相互作用力,它使流体受到阻力。

当流体流经固体边界或在自身内部发生变动时,黏性将导致流体分子内部出现剪切力。

这种剪切力在流体中形成了运动的层级,即流层。

其次,漩涡的形成涉及到动量守恒和角动量守恒两个基本的物理原理。

动量守恒原理指出,封闭系统中的总动量保持不变。

当流体遇到障碍物或受到外部力时,流体的动量可能发生变化。

在这种情况下,流体的速度和流体分布将发生改变,从而导致局部的流体运动。

当流体受到外部力的作用时,也会产生旋转运动。

这个外部力可以是风、水的引力、地球自转等。

外部力作用在流体上产生扭矩,在流体的不同层级上形成旋转力矩。

这种旋转运动会导致流体形成环状的运动,即漩涡。

漩涡的形成还涉及到流体的不稳定性。

在流体中存在一种称为雷诺不稳定性的现象。

雷诺不稳定性指的是,当一层流体在受到外部扰动后,流体中的速度差异将增大,从而导致流体不稳定。

这种不稳定性会导致局部流体形成涡旋,并且随着时间的推移逐渐扩散和增强。

此外,还有一种重要的力参与漩涡的形成,称为旋转力。

旋转力的产生涉及到涡旋中心的向心加速度。

涡旋中心受到近旁流体作用力的效果,使得流体向中心靠拢,产生向心加速度。

这种向心加速度形成了旋转力,使涡旋得以维持。

总结起来,漩涡产生的原理涉及到流体黏性、动量守恒、角动量守恒、外部力作用、流体不稳定性和旋转力等多个因素。

当这些因素相互作用时,流体中的某一部分会形成旋转运动,从而产生漩涡。

漩涡是一种自然现象,广泛存在于自然界中的水流、气流等流体系统中。

对于理解自然界的复杂流体运动和天气现象具有重要意义。

漩涡的旋转方向解释

漩涡的旋转方向一直以来都是一个备受关注和探索的问题,其中涉及到诸多的自然科学和物理学原理。

本文将通过多个步骤来阐述漩涡的旋转方向,并对其原理做出解释。

步骤一:了解漩涡的概念

漩涡是一种流体动力学现象,通常是由于流体在环绕物体运动、涡旋性流和强度不匀的速度场中不稳定的流动所产生的。

涡旋代表一个雷诺数越来越小的流体区域,最终在不稳定的边界附近发生破裂。

步骤二:理解涡旋的运动方向

涡旋的旋转方向取决于流体的性质和运动的情况。

在自然界中,水流、风和气旋经常形成涡旋运动。

涡旋顺时针方向称为“顺涡”,逆时针方向称为“逆涡”。

步骤三:认识科学原理

对于涡旋的旋转方向,科学家们进行了大量的研究和实验。

根据他们的研究发现,旋转流体的旋转方向与受到力矩的方向有关。

如果在旋转方向上施加力矩,那么涡就会以这个方向旋转。

如果施加的力矩方向与旋转方向相反,那么涡就会逆转。

步骤四:探讨与漩涡相关的现象

漩涡的旋转方向还与一些与其密切相关的现象有关。

在天气预报中,我们经常听到台风和飓风在旋转方向上的顺逆。

台风是顺时针旋转的,因为它位于北半球,飓风则是逆时针旋转的,因为它位于南半球。

这是由于地球的自转对气流产生的影响造成的。

步骤五:结论

综上所述,涡旋的旋转方向与涡旋受到的力矩方向有关,同时也受到其他因素的影响,如自然环境和地球的自转。

当然,涡旋的旋转方向对于我们日常生活并没有什么影响,但是对于许多领域的科学研究,特别是流体力学和气象学,却有着重要的意义。

为什么漩涡会形成漩涡是一种自然现象,经常出现在水体中,具有旋转的形态。

它是由流体在特定条件下旋转引起的,既可以在自然环境中形成,也可以被人工制造。

那么,为什么漩涡会形成呢?本文将探讨漩涡形成的原因。

一、涡旋性质漩涡是一种涡旋,形成原因与涡旋的性质密切相关。

涡旋是从水体中某一点开始,以旋转方式向外扩散的流体运动。

涡旋有时呈圆形或椭圆形,有时呈螺线状或锥形。

涡旋的形状与涡旋中心附近的流速密切相关。

二、速度梯度漩涡形成的一个重要因素是速度梯度。

速度梯度是指流体速度在空间中的变化率。

当流体速度在某一点的快慢与其周围的速度差异较大时,就会形成速度梯度。

速度梯度可以导致流体的旋转和扩散,从而形成漩涡。

三、压力差异另一个影响漩涡形成的重要因素是压力差异。

当水体中存在压力差异时,液体会从高压区域流向低压区域。

当流体在旋转的过程中,会产生压力梯度,从而形成压力差异。

这种压力差异会加强涡旋的旋转,并促使其扩大。

四、摩擦力与粘性摩擦力和粘性也会影响漩涡的形成。

当流体在运动过程中受到摩擦力的作用时,会出现旋转的现象。

此外,流体的粘性也会使流体分子相互牵引,形成涡旋运动。

五、几何形状几何形状也是漩涡形成的一个重要因素。

当流体通过不同形状的障碍物或通道时,会发生流速变化和压力差异,从而引起涡旋的形成。

许多自然中的漩涡都与水流通过狭窄而曲折的水道有关。

六、外力作用最后,外力的作用也会导致漩涡的形成。

当外力对水体施加扰动或旋转力时,水体会发生旋转,从而形成漩涡。

这种外力可以是环境中自然存在的风力、地球自转等,也可以是人为引起的涡轮、涡街等。

综上所述,漩涡形成是由于涡旋性质、速度梯度、压力差异、摩擦力与粘性、几何形状和外力作用等因素共同作用的结果。

了解漩涡形成的原因有助于我们更好地理解自然界中的这一现象,并在实际应用中加以利用和控制。

造成漩涡的原理漩涡是一种液体流动的现象,它是由于液体内部或外部施加的力的影响而形成的旋转性。

具体而言,漩涡的形成与一系列的流体动力学原理和物理效应有关。

首先,漩涡的形成与流体的黏性有很大关系。

黏性是液体内部分子之间相互粘连作用的结果,而黏性阻力会使液体在流动时产生摩擦。

黏性强的液体流动时,分子之间的相互作用力相对较大,导致液体更难产生旋转性。

相反,黏性较低的液体流动时,分子之间的相互作用力较小,液体更容易形成旋转。

其次,液体流动时的压力梯度也是漩涡形成的原因之一。

当液体流动时,不同区域内的压力会有所不同,形成压力梯度。

在液体中存在压力梯度的情况下,液体颗粒会根据压力差迁移,并形成旋转性。

例如,当流体通过一个瓶口或喷嘴时,瓶口或喷嘴附近的液体颗粒受到压力梯度的作用,会形成旋转。

此外,对称性的破缺也是漩涡形成的原因之一。

在一些特定情况下,流体流动中的扰动会破坏流体原本的对称性,导致流体呈现非均匀分布。

这种非均匀性通过自我放大的方式传递,形成了涡旋结构。

另外,旋转的涡旋结构也可以由愿动力学理的转变而形成。

当流体速度的变化率超过某个阈值时,液体颗粒就会产生涡旋。

这是因为流体颗粒在加速时会产生转动的力矩,从而使液体形成旋转。

最后,漩涡的形成还与液体流动的稳定性有关。

当流体流经一些不规则的障碍物或弯曲的通道时,会出现流动的非稳定性。

这种非稳定性会导致流体中的涡旋形成和消失,形成漩涡。

总之,漩涡的形成是由液体流动中多个因素的综合作用引起的。

黏性、压力梯度、对称性的破缺、流体速度的变化率以及流动的稳定性都可以影响液体的旋转性。

漩涡现象在自然界中广泛存在,例如在涡流中、气旋中以及水下涡流中等。

此外,漩涡现象在工程学、物理学和生物学等领域也有重要的应用价值。

漩涡的形成原理

漩涡是一种在液体或气体中形成的旋转流动现象,它在自然界和工程领域中都

有着重要的应用。

漩涡的形成原理是由流体动力学和涡旋动力学共同决定的,下面我们来详细探讨漩涡的形成原理。

首先,漩涡的形成与流体的运动状态密切相关。

当流体在运动过程中遇到阻碍

物或者流速发生突变时,就会产生漩涡。

比如,当水流遇到岩石或者突然变窄的河道时,就会形成漩涡。

此时,流体的动能转化为旋转动能,从而形成旋转的涡流。

其次,漩涡的形成也与流体的惯性和黏性有关。

在流体运动过程中,惯性使得

流体有向外扩散的趋势,而黏性则使得流体有向内收缩的趋势。

当这两种趋势达到平衡时,就会形成漩涡。

这种平衡状态下,流体的旋转运动将会保持一段时间,形成稳定的漩涡结构。

此外,漩涡的形成还受到流体的旋转速度和流动方向的影响。

一般来说,流体

的旋转速度越大,形成的漩涡就会越强烈。

而流动方向的改变也会导致漩涡的形成,比如在河流的转弯处或者管道的弯曲处,都容易形成漩涡。

最后,漩涡的形成还与流体的密度和粘度有关。

密度大的流体更容易形成漩涡,而粘度大的流体则会减弱漩涡的形成。

这也解释了为什么在不同的流体环境中,漩涡的形成情况会有所不同。

总的来说,漩涡的形成原理是一个复杂的流体动力学问题,它受到多种因素的

影响。

通过对漩涡形成原理的深入研究,我们可以更好地理解流体运动的规律,为漩涡的控制和应用提供理论基础。

希望本文的介绍能够帮助大家更好地了解漩涡的形成原理。

漩涡的形成原理讲解

嘿,朋友们!今天咱就来讲讲漩涡的形成原理。

你们看啊,漩涡就像是大自然变的一个小魔术。

水啊,或者其他流体,为啥就能转起来形成漩涡呢?

咱就拿水流来说吧,就好比一群人在赶路,本来都好好地顺着一个方向走。

突然,遇到个地方路变窄了,或者有个什么东西挡了一下,这时候大家就不能像之前那么顺畅地走啦。

于是乎,水流就开始挤呀挤,就跟咱人在拥挤的地方一样,不自觉地就会打转转。

这一转,可不就成了漩涡嘛!

再想想,有时候我们在洗碗池放水的时候,水不也会转起来形成漩涡吗?那就是因为水要流走,可是出口就那么一个小小的洞,水都想快点出去,挤来挤去就转起来啦。

空气也会形成漩涡呢!比如说龙卷风,那可厉害啦!它就像是个疯狂的舞者,在空中旋转跳跃。

其实也是因为空气流动的时候遇到了特殊的情况,就开始打转啦。

漩涡这玩意儿,有时候看着还挺好玩的,但有时候也挺危险的。

就像海里要是有大漩涡,那船可就得小心咯,不小心被卷进去可就麻烦啦。

咱生活中也有类似漩涡的现象呢。

比如说一群人讨论问题,大家意见不一样,争来争去的,不就像水流遇到阻碍开始打转一样嘛。

还有啊,有时候我们的思绪也会像漩涡一样,在一个问题上绕来绕去出不来。

所以啊,了解漩涡的形成原理还挺有意思的吧?它让我们知道,大自然中的很多现象都有它的道理。

我们可以通过观察这些现象,更好地理解我们生活的这个世界。

漩涡虽然小小的,但它蕴含的道理可不小。

它让我们知道,即使是最普通的事物,也有它神奇的一面。

我们要保持好奇心,去探索这些奇妙的现象,这样我们的生活才会更加丰富多彩呀!这不就是我们了解世界的乐趣所在吗?。

对北半球漩涡方向产生原因的直观分析

当我们在北半球的浴缸里拔掉塞子并观察水流产生的漩涡方向时,一般情况下会看到水流的漩涡方向为逆时针,对于这个现象中存在的原理网上有很多解释,这些解释不是太专业就是太笼统,下面就试着对该现象做一个较为直观地解释,希望能够对大家有所帮助。

都知道漩涡的方向与地球的自转有关,北半球逆时针,南半球顺时针,赤道上水流会从各个方向径直流向出口。

现在以北半球为例来说说地球自转与漩涡方向的关系。

图1表示从地球北极点的上方一个观察者对地球上的漩涡所做的

观察,我们可以把地球想象成一个逆时针转动的圆盘,这样可以使问

题比较容易理解。

现在图2 中的圆盘开始逆时针转动,当我们拔掉

浴缸的塞子后,最开始水流会从各个方向径直流向出水口,但由于旋

转的原因使圆盘上从中心到边缘各处的水具有不同的线速度,越靠近

中心线速度越小,这样在浴缸出水口周围就会出现具有不同线速度的

水分子,1、2、3、4分别表示处在各个位置的水分子具有的线速度,

1的线速度最小,4的线速度最大。

当处在1处的水径直流到2处时,

由于惯性的原因,它依然保有原先较小的线速度,该速度不能满足在

2处应该具有的线速度,这使得水流不能再径直流向出水口,而是相对于出水口具有向左运动的趋势。

同理,4的线速度大于3,当水从

4径直流向3时,到达3处的水流会具有更大的偏向右侧的线速度,这使得水在流到出水口附近时具有了向右侧运动趋势。

这样在出水口周围便出现了逆时针运动的水流,最开始旋转不会太明显,但流向一经确定便成为一种趋势,并且使作用的效果被逐渐放大,最终产生明显的漩涡现象。

必须注意的是,并不是每次拔掉浴缸里的塞子都会见到逆时针旋转的水流,这要看你拔掉塞子时的动作如何影响水流旋转方向。

因为地球自转对漩涡方向的影响毕竟很小,当用手拔起塞子时,手的动作会对水流旋转方向产生很大影响,而漩涡的方向在其生成初期一旦确定就会很难改变,所以只有在尽量不影响水流的情况下拔掉塞子才会比较容易看到理想的实验效果。

其实还有诸如落体偏东、佛科摆等现象,也都可以用自转引起的线速度之间的差异的观点来解释。

只要记住质点离圆心越远线速度越大,越近线速度越小。

一个绕圆心运动的质点无论是向圆心靠近还是远离圆心,其线速度均保持不变。

合理的运用上述原理可以帮助我们很好的理解类似现象,这里就不再多说了。

最后说说科里奥利力。

虽然大部分文章里都用科氏力来解释漩涡的旋转方向,但个人认为这个解释似乎有点抽象,对直观的理解该现象没有多少帮助,而采用自转引起的线速度之间的差异的观点则更能说明问题,也更直观。