广东闸坡潮间带大型底栖动物的群落特征

- 格式:pdf

- 大小:136.93 KB

- 文档页数:5

广东南澎列岛潮间带大型底栖生物的群落特征潮间带位于潮汐之间和潮汐之外的海洋或湖泊的部分,以浅深的潮间带作为自然的分割界限,通常具有较丰富的生物资源,是水产资源的重要渔场。

广东南澎列岛的潮间带生物多样性丰富,其大型底栖生物的群落特征表现出以硬壳贝类为主要组成成分,其次为软体动物。

此外,还有少量的爬行动物、鱼类、海葵等,其中某些类群有明显的空间分布特征。

大型底栖生物群落结构多样,包括具有活性的能力和特定生态环境的物种和个体,具有显著的时空变异特征。

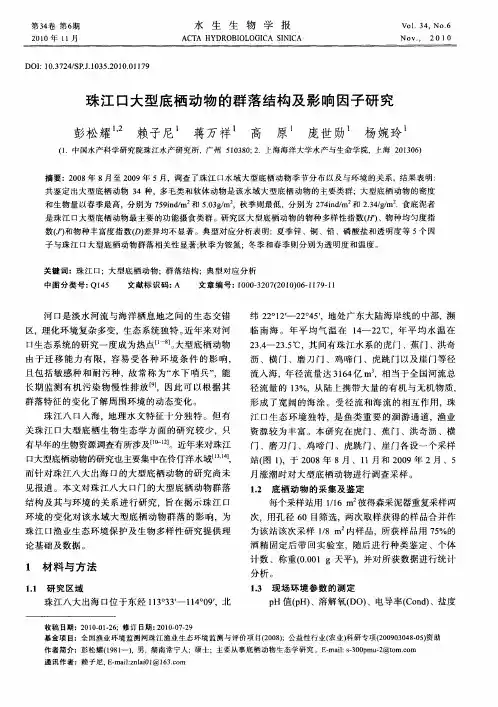

大亚湾海域大型底栖生物种类组成及特征种杜飞雁;王雪辉;贾晓平;杨圣云;马胜伟;陈海刚;李纯厚【摘要】利用2008年4个航次在南海北部大亚湾海域开展的124个站次海洋生物调查资料,对大型底栖动物种类组成、优势种和特征种进行研究,结果表明:(1)大亚湾大型底栖动物群落季变化显著、种类更替明显.2008年共采获大型底栖动物104科279种(类),各季种类平均更替率高达63%.(2)优势种组成较为稳定,单一种的优势地位显著.粗帝汶蛤(Timoclea scabra)为大亚湾大型底栖动物第一优势种,周年均保持极高的优势地位.除粗帝汶蛤外还有毛头梨体星虫(Apionsoma trichocephala)、脑纽虫(Cerebratulina sp.)、独毛虫(Tharyx sp.)和中蚓虫(Mediomastus sp.)为大亚湾周年优势种,优势种组成较为稳定.(3)大亚湾大型底栖动物以多毛类为特征种类.多毛类在大亚湾海域大型底栖动物群落中具有重要作用,其代表和反映了整个群落的特征.(4)大型底栖动物种类组成情况反了大亚湾海域环境状况.大亚湾大型底栖动物种类组成更替明显、特征种节变化大,反映出大亚湾海域环境季节变化明显,尤其是春、夏和秋3季,秋、冬季较为稳定.优势种组成的年际变化表明,大亚湾海域生态环境发生了较大程度的变化.此外,多毛类在底栖动物群落中地位的突显,也反映出大亚湾海域营养水平的变化.对比历史资料分析,结论认为,大亚湾大型底栖生物种类数远低于历史水平,群落简单趋势仍较为明显.虽然因采样区域和样品分选工具的差异,2008年种类远多于2004年调查结果,但仍低于1987年的473种.此外,1987年底栖动物的站均出现种数为50.6种/站,最高可达100种/站.2008年站均出现种数为15.0种/站,最高种数为38种/站,依然远低于历史水平.本研究旨在为系统开展大亚湾受损生态系统的恢复提供更为全面、丰富、准确的基础资料.【期刊名称】《中国水产科学》【年(卷),期】2011(018)004【总页数】16页(P877-892)【关键词】大亚湾;大型底栖动物;种类组成;特征种;南海【作者】杜飞雁;王雪辉;贾晓平;杨圣云;马胜伟;陈海刚;李纯厚【作者单位】中国水产科学研究院南海水产研究所,广东广州 510300;厦门大学海洋与环境学院海洋科学博士后流动站,福建厦门 361005;中国水产科学研究院南海水产研究所,广东广州 510300;中国水产科学研究院南海水产研究所,广东广州510300;上海海洋大学海洋科学学院,上海 201306;厦门大学海洋与环境学院海洋科学博士后流动站,福建厦门 361005;中国水产科学研究院南海水产研究所,广东广州 510300;中国水产科学研究院南海水产研究所,广东广州 510300;上海海洋大学海洋科学学院,上海 201306;中国水产科学研究院南海水产研究所,广东广州510300【正文语种】中文【中图分类】S932位于南海北部大陆架的大亚湾,是广东省重要的生物种质资源保护区。

潮间带底栖动物群落生态研究进展摘要:潮间带区标志着由陆地向海洋的过渡,虽然它在世界海洋总面积中只占很小一部分,但是,人类的海洋活动却首先从这里开始,而且,至今仍然是人类进行重要海洋生物养殖活动最活跃的区域。

近年来由于经济动物养殖、污水排放、旅游等人为干扰日益加剧,对潮间带底栖动物群落生态研究也越来越多,本文就潮间带底栖动物群落生态研究进展作一简要综述。

关键词:潮间带;底栖动物;群落;生物多样性潮间带处在陆地与海洋的过渡地带,受海洋和陆地因子如水温、光照、波浪、潮汐、盐度和人为活动干扰的直接影响,潮间带生态环境复杂多变,因此在世界湿地生态系统中潮间带生态学的研究一直倍受关注[1]。

由于潮间带是陆上污染物排放入海的必经之路,大量废物的注入和滞留给潮间带底质环境及水环境带来明显的负作用,致使潮间带底栖生物群落结构发生相应的变化,严重时会导致自然生态系统的结构发生变化,破坏原有的生态平衡[2]。

底栖动物是指那些生活于水体沉积物底内、底表以及以水中物体(包括生物体、非生物体)为依托而栖息的动物类群。

除定居和活动生活的以外,栖息的形式多为固着于岩石等坚硬的、粒径较大的基底或埋没于泥、沙等松软的基底中。

在摄食方法上,以悬浮物摄食和沉积物摄食居多。

底栖动物生活在海洋环境的“底栖区”,上至湿地潮间带区域,即从潮间带到潮下带(近海)、下至深海处,其中又可分为河口潮间带、湿地潮间带、港湾、珊瑚礁、红树林、深海热液口、海草地等各种生境区域。

潮间带底栖动物不仅能作为各种河口生物的饵料来源,而且许多大型底栖动物可供人类使用,如:河蚬、缢蛏、天津厚蟹(Helice tientsinensis)、齿吻沙蚕(Nephtyidae.sp)等[3]。

近年来由于经济动物养殖、污水排放、旅游等人为干扰日益加剧,对潮间带底栖动物群落生态研究也越来越多[4],本文就潮间带底栖动物群落生态研究进展作一简要综述。

1 底栖动物生态类群的划分根据分选网筛孔径大小,底栖动物可分为3种类型:大型底栖动物(大于500μm)、小型底栖动物(42~500μm)、微型底栖动物(<42μm)[5]。

中国鲎栖息的沙质潮间带基于大型底栖动物的生态监测

与评价

中国鲎(Callianassa japonica)是一种在沙质潮间带内栖息的大型

底栖动物,它在生态系统中具有重要的角色。

通过对中国鲎的生态监测与

评价,可以了解到沙质潮间带的生态状况以及相关生物群落的变化情况。

本文将从中国鲎的生态习性、生态功能以及生态监测与评价三个方面展开

讨论。

首先,中国鲎是一种底栖动物,以沙滩和沙底为栖息环境。

它的生活

方式主要是在沙底挖洞建造自己的巢穴,通过双螯进行挖掘活动。

在挖洞

过程中,它会将底泥和有机物质带到洞外,形成一个堆积物,这些堆积物

有助于维持沙滩的结构稳定,起到防止侵蚀的作用。

另外,中国鲎的巢穴

还提供了其他底栖动物的栖息地和避风场所。

最后,生态监测与评价是了解和保护沙质潮间带生态系统的重要手段。

通过对中国鲎的生态监测,可以了解其栖息地的情况和鲎群落的密度、分

布等信息,从而评价沙质潮间带的生态状况。

监测可以通过野外调查和实

地观察的方式进行,还可以利用现代技术手段如遥感影像和遥测技术进行

大范围的监测。

此外,研究中国鲎的生态习性和生态功能可以提供基础数

据和理论支持,为沙质潮间带生态系统的管理和保护提供科学依据。

综上所述,中国鲎是一个栖息在沙质潮间带的大型底栖动物,通过挖

洞活动和摄食排泄作用对沙滩生态系统具有重要的影响。

通过对中国鲎的

生态监测与评价,可以了解沙质潮间带生态系统的状况以及生物群落的变

化情况,为生态系统的管理和保护提供科学依据。

大型底栖动物的分类与功能大型底栖动物是指体长超过一米的水生动物,主要栖息在深海底部或海洋中的海底壳层。

它们通常具有强壮的身体和适应深海环境的特殊结构,以便在底栖环境中获得食物、逃避敌人和繁殖。

下面将详细介绍大型底栖动物的分类和功能。

大型底栖动物的分类可以基于多个因素,包括形态特征、生态习性和系统发育关系。

根据体型和特征的差异,大型底栖动物可以分为软体动物、节肢动物和脊椎动物。

在这些类别中,最常见的大型底栖动物包括巨型头足类、大型甲壳类动物、大型海绵、大型多毛动物和鲨鱼等。

巨型头足类是大型底栖动物中最显著和引人注目的一类。

这类动物包括巨大的章鱼、乌贼和海蛸等,它们具有发达的触手和体型庞大的头部。

巨型头足类动物以各种动物为食,具有捕猎的能力。

它们中的一些物种还可以喷射墨汁来迷惑捕食者或躲避危险。

巨型头足类动物还具有复杂的行为和智力,在科学研究和环境教育方面具有重要意义。

大型甲壳类动物是另一类重要的大型底栖动物,包括大螃蟹、大龙虾和大海蜘蛛等。

这些动物通常具有强力的爪子和坚硬的外壳,用于捕食和保护自己。

它们中的一些物种还具有化学信号和颜色来吸引异性或威胁敌人。

大型甲壳类动物在海洋生态系统中起着重要的控制捕食者和食物链的作用。

大型海绵是大型底栖动物中最古老和原始的一类。

它们通常具有大型的多孔结构,用于过滤水中的营养物质,并与微生物共生以获得能量。

大型海绵也可以为其他生物提供栖息和繁殖的场所。

它们在生物地质学研究和生物多样性保护方面具有重要意义。

大型多毛动物是一类具有分节体结构、有刚毛和富有色素的动物。

它们通常具有高度发达的感觉器官和迅速的反应能力,以便对环境变化做出反应。

大型多毛动物以底栖动物和死亡的有机物为食,起着清理底栖环境和循环养分的重要作用。

鲨鱼是大型底栖动物中唯一的脊椎动物类别。

它们具有强大的肌肉和锋利的牙齿,用于捕食和防御。

鲨鱼是海洋食物链中的顶级掠食者,在维持海洋生态平衡和控制捕食者数量方面起着关键作用。

绝密★启用前江淮十校2024届高三第三次联考生物学本试卷共8页,20题。

全卷满分100分。

考试用时75分钟。

注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。

一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。

每小题只有一项符合题目要求。

1.同位素标记法常用于示踪物质的运行和变化规律,是生物科学研究的常用技术之一。

下列叙述正确的是A.分别用15N和14N标记DNA,通过检测放射性强度的变化证明DNA半保留复制B.给豚鼠的胰腺腺泡细胞注射3H标记的亮氨酸,以追踪胰岛素的合成和运输过程C.用含3H标记的尿嘧啶营养液培养洋葱根尖,只能在分生区细胞中检测到放射性D.给绿色植物提供用18O标记的H218O和CO2,在光照条件下绿色植物会释放18O22.拟南芥根毛细胞在盐胁迫环境下的自我调节机制如图所示,SOS1和NHX1均为Na+/H+转运蛋白,会使Na+外排或进入液泡,从而防止Na+在细胞质基质中积累影响细胞代谢。

下列叙述错误的是A.NHX1转运Na+进入细胞液,有利于根毛细胞渗透吸水B.SOS1转运Na+和H+的运输方向相反,运输方式相同C.抑制细胞的呼吸作用,会降低NHX1转运Na+的速率D.H+泵转运H+进入细胞液的过程,与ATP的水解相联系3.自然界中的L酶能破坏塑料PET中的化学键,利于PET的降解、回收和再利用。

研究人员对L酶进行改造,获得了一种M酶。

研究人员测定L酶与M酶在不同条件下的催化活性如表所示。

下列叙述正确的是酶的种类L酶M酶温度(℃)7272727275酶的相对浓度(单位)11231PET降解率(%)53.985.695.395.160.9A.该实验的自变量有酶的种类、温度B.温度由72℃升高到75℃,M酶的催化活性降低C.随着酶浓度的增加,M酶对PET的降解率增加D.M酶和L酶均为PET中化学键的破坏提供活化能4.细胞有丝分裂过程中存在SAC蛋白与APC(后期促进因子)的监控机制。

广东南彭列岛海域大型底栖生物群落特征作者:孙典荣李纯厚吴洽儿张汉华来源:《湖北农业科学》2011年第10期摘要:分析了广东省南澎列岛附近海域大型底栖生物的种类组成、数量分布和生物多样性等特点。

结果表明,该海域大型底栖生物调查采获的大型底栖生物标本共46科64种,以多毛类、软体动物和甲壳类动物出现的种类最多,三者占了总种类数的86%。

大型底栖生物总平均生物量为102.08g/m2,总平均栖息密度为201.67个/m2。

各类群生物中,平均生物量以软体动物居首位,栖息密度以多毛类居首位。

其Shannon-Wiener多样性指数(H′)分布范围在2.58~3.41,平均为2.99,属较高水平;均匀度(J)为0.86~0.96,平均为0.93。

关键词:大型底栖生物;种类组成;数量分布;生物多样性;南澎列岛中图分类号:S917.4文献标识码:A文章编号:0439-8114(2011)10-2084-04CharacteristicsofMacrobenthos Community inNanpengIsland WaterSUNDian-rong,LIChun-hou,WUQia-er,ZHANHan-hua(SouthChinaSeaFisheriesResearchInstitute,ChineseAcademyofFisheryScience,Guangzhou510300,China)Abstract:Thecharacteristicsofspeciescomposition,quantitydistributionandbiodiversityof macrobenthosinNanpengIsland Water ofGuangdongwereanalyzed.Theresultsindicatedthatthereweretotally64speciesbelongingto46familiesinthe6investigatedsites.Speciesoffilose,crustaceanandmolluskweretherichest,andcomprised86%ofallspecies.Theaveragebiomassanddensitywere102.08g/m2and201.67ind/m2,respectively.Thecrustaceanandfilosecontributedtothebiggestbiomassanddensity,respectively.TheShannon-Wienerdiversityindex(H′)wasatahighlevel,distributingin the rangeof2.58~3.41withanaverageof2.99.Andtheevenness(J)was0.86~0.96,withanaverageof0.93.Keywords:macrobenthos;speciescomposition;quantitydistribution;biodiversity;NanpengIsland大型底栖动物是海洋生态系统的重要组成部分,它们通过摄食、掘穴和建管等活动与周围环境发生着相互影响,其群落结构是海洋环境特点和环境质量的重要指标[1]。