第五章城市道路平面与纵断面设计

- 格式:ppt

- 大小:6.27 MB

- 文档页数:96

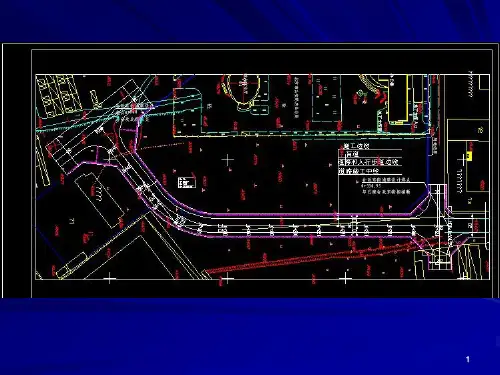

第五章平面与纵断面设计第一节平面设计第5.1.1条平面设计应符合下列原则:一、道路平面位置应按城市总体规划道路网布设。

二、道路平面线形应与地形、地质、水文等结合,并符合各级道路的技术指标。

三、道路平面设计应处理好直线与平曲线的衔接,合理地设置缓和曲线、超高、加宽等。

四、道路平面设计应根据道路等级合理地设置交叉口、沿线建筑物出入口、停车场出入口、分隔带断口、公共交通停靠站位置等。

五、平面线形标准需分期实施时,应满足近期使用要求,兼顾远期发展,减少废弃工程。

第5.1.2条直线、平曲线的布设与连接宜符合下列规定:一、计算行车速度大于或等于60km/h时,直线长度宜满足下列要求:1、同向曲线间的最小直线长度(m)宜大于或等于计算行车速度(km/h)数值的六倍。

2、反向曲线间的最小直线长度(m)宜大于或等于计算行车速度(km/h)数值的二倍。

当计算行车速度小于60km/h,地形条件困难时,直线段长度可不受上述限制,但应满足设置缓和曲线最小长度的要求。

二、计算行车速度大于或等于40km/h时,半径不同的同向圆曲线连接处应设置缓和曲线。

受地形限制并符合下述条件之一时,可采用复曲线。

1、小圆半径大于或等于不设缓和曲线的最小圆曲线半径;2、小圆半径小于不设缓和曲线的最小圆曲线半径,但大圆与小圆的内移值之差小于或等于0.1m;3、大圆半径与小圆半径之比值小于或等于1.5。

三、计算行车速度大于或等于40km/h时,长直线下坡尽头的平曲线半径应大于或等于不设超高的最小半径。

在难以实施地段,应采取防护措施。

四、计算行车速度小于40km/h,且两圆半径都大于不设超高最小半径,可不设缓和曲线而构成复曲线。

第5.1.3条道路的圆曲线半径应采用大于或等于表5.1.3规定的不设超高最小半径值。

当受地形条件限制时,可采用设超高推荐半径值。

地形条件特别困难时,可采用设超高最小半径值。

第5.1.4条平曲线由圆曲线及两端缓和曲线组成。

平曲线长度与圆曲线长度应大于或等于表5.1.4-1的规定值。

公路纵断面设计一、概述1.纵断面设计定义沿道路中心线纵向垂直剖切的一个立面。

它表达了道路沿线起伏变化的状况。

道路纵断面设计主要是根据道路的性质和等级,汽车类型和行驶性能,沿线地形、地物的状况,当地气候、水文、土质的条件以及排水的要求,具体确定纵坡的大小和各点的标高。

为了适应行车的要求,各级公路和城市道路中的快速路、主干路及相邻坡度代数差大于1%的其他道路,在纵坡变更处均应设置竖曲线,因而,道路纵断面设计线是由直线和竖曲线所组成。

在纵断面图上,通过路中线的原地面上各桩点的高程,称为地面标高,相邻地面标高的起伏折线的连线,称为地面线。

设计公路的路基边缘相邻标高的连线,称为设计线,设计线上表示路基边缘各点的标高,称为设计标高。

在同一横断面上设计标高与地面标高之差,称为施工高度。

当设计线在地面线以上时,路基构成填方路堤;当设计线在地面线以下时,路基构成挖方路堑。

施工高度的大小直接反映了路堤的高度和路堑的深度。

2.纵断面设计原则2.1设计原则(1)纵坡设计必须符合《公路工程技术标准》中有关纵坡的各项规定,如各级公路的最大纵坡,按排水要求的最小纵坡等。

(2)为保证汽车以一定的车速安全顺利地通过,纵坡应具有一定的平顺性。

(3)对沿线的自然条件,应作通盘研究,依据不同的具体情况分别处理,使公路畅通和稳定。

(4)按路线起伏综合考虑农田水利方面的特殊要求。

(5)在水文条件不良或地下水位很高的路段,应考虑适当的路基高度。

(6)在保证路基的强度和稳定的前提下,争取填挖平衡,节省土石方及其他工程量,降低工程造价。

(7)考虑到今后公路改建时,尽量利用原有路面作为新路面的基层或面层的下层。

(8)纵坡设计应与平面设计密切配合协调。

2.2 城市道路纵断面设计原则除参照公路纵断面设计的原则外,尚须注意下列各点:(1)为使道路两侧街坊地面水的顺利排除,一般应使路缘石顶面标高低于两侧建筑物的地面标高。

(2)要为城市各种地下管线的埋设提供有利条件,并保证人防工程与各类管线有必要的最小覆土厚度。

3.2.2城市干路网类型城市道路系统是为适应城市发展,满足城市用地和城市交通以及其他需要而形成的。

在不同的社会经济条件、城市自然条件和建设条件下,不同城市的道路系统有不同的发展形态。

从形式上,常见的城市道路网可归纳为四种类型,其中前三类为基本型。

1.方格网式道路系统方格网式又称棋盘式,是最常见的一种道路网类型,适用于地形平坦的城市。

用方格网道路划分的街坊形状整齐,有利于建筑的布置;由于平行方向有多条道路,交通分散,灵活性大,但对角线方向的交通联系不便。

有的城市在方格网的基础上增加若干条放射干线,以利于对角线方向的交通,但因此又将形成三角形街坊和复杂的多路交叉口,既不利于建筑布置,又不利于交叉口的交通组织。

完全方格网的大城市,如果不配合交通管制,容易形成不必要的穿越中心区的交通。

一些大城市的旧城区历史形成的路幅狭窄,间隔均匀,密度较大的方格网,已不能适应现代城市交通的要求,可以采用组织单向交通的方法解决交通拥挤问题。

方格网式的道路也可以顺依地形条件弯曲变化,不一定死板地一律采用直线直角。

2环形放射式道路系统环形放射式道路系统起源于欧洲以广场组织城市的规划手法,最初是几何构日产物,有的是由港口城市或中心城市的对外交通特性所自然形成的,多用于大城市。

这种道系统的放射形主干道有利于市中心同外围市区和郊区的联系,环形道路又有利于中心城区外的市区及郊区的相互联系,在功能上有一定的优点。

但是放射形干路又容易把外围的交通引入市中心地区,引起交通在市中心地区过分的集中,同时会出现许多不规则的街坊,交通灵活性不如方格网道路系统。

环形干路也容易引起城市沿环路的发展,促使城市呈同心圆式不断向外扩张。

为了充分利用环形放射式道路系统的优点,避免缺点,国外一些大城市在原有的环形放射路网基础上部分调整改建形成快速路系统,对缓解城市中心的交通压力,促使城市转向沿放射形交通干线向外发展起了十分重要的作用。

3.自由式道路系统自由式道路常是由于地形起伏变化较大,道路结合自然地形呈不规则状布置形成的。

道路勘测设计电子版内容概要孙家驷主编的《道路勘测设计》为高等学校土木工程专业规划教材,主要介绍公路与城市道路勘测与设计的基本概念、基本原理和基本方法。

全书共11章,包括:概论,道路设计管理及控制要素,道路平面设计,道路纵断面设计,道路横断面设计,道路规划设计,道路选线与总体设计,道路交叉设计,道路排水及道路设施设计,道路勘测,道路环境与景观设计。

《道路勘测设计》主要作为高等学校土木工程专业、道路桥梁与渡河工程专业教学用书,可供道路设计、施工、养护、管理的工程技术人员学习参考,也可用作继续教育、成人教育的专业课教材。

书籍目录第一章概论第一节交通与道路运输第二节我国道路发展概况第三节道路的分类、等级及组成第四节道路勘测设计复习思考题及习题第二章道路设计管理及控制要素第一节道路勘测设计管理第二节道路设计控制要素复习思考题及习题第三章道路平面设计第一节平面线形设计原理第二节直线设计第三节圆曲线设计第四节缓和曲线设计第五节平面线形设计与计算第六节视距第七节平面设计成果复习思考题及习题第四章道路纵断面设计第一节纵断面设计原理第二节纵断面设计标准第三节纵断面设计与计算第四节纵断面设计成果第五节道路线形综合设计复习思考题及习题第五章道路横断面设计第一节横断面组成第二节横断面各组成部分设计第三节超高及加宽第四节横断面视距的保证第五节横断面设计第六节路基土石方计算与调配复习思考题及习题第六章道路规划设计第一节道路规划概要第二节公路网规划第三节城市道路网规划复习思考题及习题第七章道路选线与总体设计第一节选线概要第二节平原区选线第三节山区及丘陵区选线第四节道路定线第五节公路总体设计第六节城市快速路、高架路、环形路的总体设计复习思考题及习题第八章道路交叉设计第一节道路交叉概要第二节道路平面交叉第三节道路立体交叉复习思考题及习题第九章道路排水及道路设施设计第一节道路排水系统及组成第二节公路排水设计第三节城市道路排水设计第四节道路交通设施设计复习思考题及习题第十章道路勘测第一节道路勘测的要求第二节道路初测第三节道路定测第四节道路勘测验收及核审复习思考题及习题第十一章道路环境与景观设计第一节道路环境工程设计第二节道路景观设计第三节公路环境保护与景观设计文件编制。

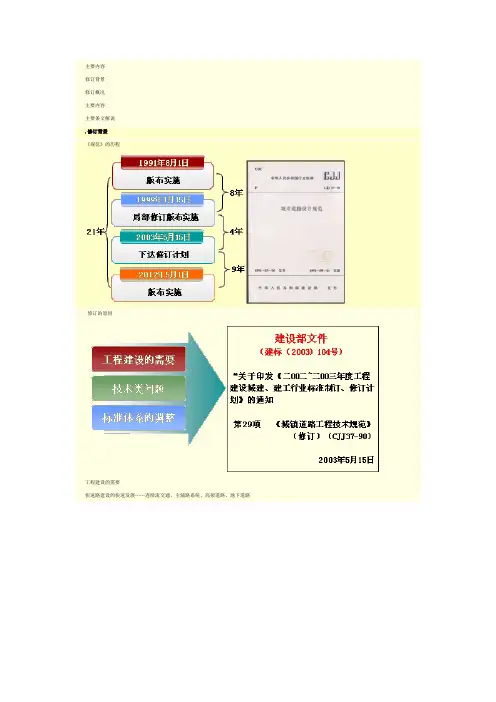

主要内容修订背景修订概况主要内容主要条文解说.修订背景《规范》的历程修订的原因工程建设的需要快速路建设的快速发展……连续流交通、主辅路系统、高架道路、地下道路城市立交设计理念的完善……主辅分流、机非分行、互通、连通、畅通轨道交通、高速铁路快速发展……综合交通枢纽、多交通方式的衔接设计理念的创新……公交优先、以人为本、绿色环保、环境景观设计理念的创新……强调“道路总体空间”的系统性、整体性、协调性新材料、新技术、新工艺的应用……再生沥青、透水、降噪、彩色路面技术类问题道路分类分级——是类型还是等级?城市规模在分级中如何考虑?设计车辆——是否增加新类型?设计速度——增加100km/h 、120km/h?道路净高——5m、4.5m、3.5m、3m ……?通行能力与服务水平——评价道路能力的指标?机动车单车道宽度——3.75m、3.5m、3.25m、3m……?路面结构设计荷载标准——是否考虑增加新的荷载标准?道路交叉口类型——分类原则、设计标准?…………标准体系的调整《工程建设标准体系》根据新的体系表,《城市道路设计规范》将一本通用规范和若干专用标准代替。

.修订概况编制过程目的和原则(一)没有道路中心线的道路,城市道路为每小时公里,公路为每小时公里;(二)同方向只有条机动车道的道路,城市道路为每小时公里,公里为每小时公里。

第七十八条高速公里应当标明车道的行驶速度,最高车速不得超过每小时公里,最低车速不得低于每小时公里。

在高速公路上行驶的小型载客汽车最高车速不得超过每小时公里,其他机动车不得超过每小时公里,摩托车不得超过每小时公里。

同方向有条车道的,左侧车道的最低车速为每小时公里;同方向有条以上车道的,最左侧车道的最低车速为每小时公里,中间车道的最低车速为每小时公里。

道路限速标志标明的车速与上述车道行驶车速的规定不一致的,按照道路限速标志标明的车速行驶。

设计速度与管理速度的关系?车道数和车道位置?各省市实施情况最高时速70km/h?《城市道路设计规范》()第6.2.2条交叉口内的计算行车速度应按各级道路计算行车速度的倍计算,直行车取大值,转弯车取小值。

城市道路设计》课程教学大纲一、课程编码及课程名称课程编码:课程名称:城市道路设计Urban Road Design二、学时、学分及适用专业总学时数:34 学分:2 适用专业:土木工程专业(本科)三、课程教学目标在学完本课程后,学生能够:1、正确理解和运用城市道路的规范和标准。

2、合理布置道路横断面,能进行平、纵、横断面的综合设计。

3、能正确分析平交路口和立交路口的交通特性和设计方案。

4、掌握各类交叉口一般的设计原理和方法,能进行立面设计。

5、能够描述公用设施和道路排水的一般设计要点和步骤。

四、课程的性质和任务本课程是为全日制本科土木工程专业道桥方向开设的介绍城市道路交通设计的基本理论原理与实用方法的一门专业课。

本课程的基本任务:通过本课程的学习,要求学生掌握城市道路设计的理论与方法,包括城市道路交通分析,城市道路网规划与设计,城市道路横、平、纵断面设计,城市快速路设计,城市道路平面交叉口及立体交叉口规划与设计,城市道路公用设施设计,城市道路景观与绿化设计,城市道路排水设计等有关内容。

五、课程教学的基本要求要求学生在熟练掌握教材内容的同时,学会查阅与本课程相关的文献资料以及相关规范,使学生能够把理论知识灵活运用到实践当中。

六、课程教学内容第一章绪论(共4学时)一)本章教学基本要求1.1 教学内容:城市道路的功能、特点及国内外发展概况1.2教学内容:城市道路的分类、分级及几何设计基本依据1.3教学内容:城市道路设计的内容及基本要求二)重点与难点重点:城市道路的功能、组成及特点难点:城市道路设计的内容及基本要求三)小结我国城市道路的悠久历史,城市道路按城市骨架分:快速路、主干路、次干路、支路;按道路性质分:交通性道路、生活性道路、特殊性道路。

第二章城市道路交通分析(共学时)一)本章教学基本要求2.1教学内容:汽车行驶速度2.2教学内容:城市交通流特征2.3教学内容:道路通行能力及服务水平2.4教学内容:道路通行能力计算(二)重点与难点重点:城市交通流特征,交通量,通行能力概念难点:设计小时交通量及通行能力计算(三)小结交通一般是指人与物的流动,采用一定的方式,在一定的设施条件下,完成一定的运输任务。

城市道路规划设计说明书第一章绪论城市道路是指在城市范围内具有一定技术条件和设施的道路。

根据道路在城市道路系统中的地位、作用、交通功能以及对沿线建筑物的服务功能,我国目前将城市道路分为四类:快速路、主干路、次干路及支路。

其中:快速路在特大城市或大城市中设置,是用中央分隔带将上,下行车辆分开,供汽车专用的快速干路,主要联系市区各主要地区、市区和主要的近郊区、卫星城镇、联系主要的对外出路,负担城市主要客、货运交通,有较高车速和大的通行能力。

主干路是城市道路网的骨架,联系城市的主要工业区、住宅区、港口、机场和车站等客货运中心,承担着城市主要交通任务的交通干道。

主干路沿线两侧不宜修建过多的行人和车辆入口,否则会降低车速。

次干路为市区内普通的交通干路,配合主干路组成城市干道网,起联系各部分和集散作用,分担主干路的交通负荷。

次干路兼有服务功能,允许两侧布置吸引人流的公共建筑,并应设停车场。

支路是次干路与街坊路的连接线,为解决局部地区的交通而设置,以服务功能为主。

部分主要支路可设公共交通线路或自行车专用道,支路上不宜有过境交通。

根据国家《城市规划定额指标暂行规定》的有关规定,道路还可划分为四级,如表所示:道路四级划分表:项目级别设计车速(km/h) 双向机动车道数(条) 机动车道宽度(m) 道路总宽(m) 分隔带设置一级 60~80 >=4 3.75 40~70 (必须设)二级 40~60 >=4 3.5 30~60 (应设)三级 30~40 >=2 3.5 20~40 (可设)四级 30 >=2 3.5 16~30 (不设)道路是交通的枢纽,它对一个国家及地区的经济发展起着及其重要的作用,在此次毕业设计中,使我基本掌握了城市道路设计的全部过程,能够全面、独立、系统地完成一段道路的技术设计。

它培养了我独立工作、自我分析和解决问题的能力,巩固了课本知识也学到了很多来源于实际的现场施工经验。