山东省年度农业重大应用技术

- 格式:doc

- 大小:107.00 KB

- 文档页数:13

农业废弃物制备生物炭方法及应用现状尤心雨1李正昊1姜华1*傅留义2(1齐鲁工业大学(山东省科学院),山东济南250353;2山东爱福地生物科技有限公司,山东济宁272000)摘要农业废弃物是指在农产品生产、再生产过程中,由于资源的投入和产出的差异,导致资源利用中物质和能源的流失。

农业废弃物产量日益增多,如果得不到合理利用,会对环境造成污染。

利用农业废弃物制备生物炭是一种有效的资源化利用方式,已成为国内外研究热点。

本文介绍了生物炭的概念和性质,总结了农业废弃物制备生物炭的4种方法(干热解炭化法、水热炭化法、气化热解法、微波热解法)及其优缺点,并对生物炭在土壤改良、环境修复和气候变化中的应用进行了分析,以期为生物炭在农业领域的应用开发提供依据。

关键词农业废弃物;生物炭;制备方法;应用现状中图分类号X712文献标识码A文章编号1007-5739(2024)03-0107-07DOI:10.3969/j.issn.1007-5739.2024.03.025开放科学(资源服务)标识码(OSID):Preparation Methods and Application Status of Biochar from Agricultural WasteYOU Xinyu1LI Zhenghao1JIANG Hua1*FU Liuyi2(1Qilu University of Technology(Shandong Academy of Sciences),Jinan Shandong250353;2Shandong Aifudi Biological Co.,Ltd.,Jining Shandong272000)Abstract Agricultural waste refers to the loss of material and energy in resource utilization due to differences in resource input and output during the production and reproduction of agricultural products.The production of agricultural waste is increasing day by day,and if not properly utilized,it will cause pollution to the environment.The preparation of biochar from agricultural waste is an effective way of resource utilization and has become a hot research topic both at home and abroad.This paper introduced the concept and properties of biochar,summarized four preparation methods of biochar from agricultural waste(dry thermal decomposition carbonization method,hydrothermal carbonization method, gasification pyrolysis method,microwave pyrolysis method)and their advantages and disadvantages,and analyzed the application of biochar in soil improvement,environmental remediation,and climate change,in order to provide a basis for the application and development of biochar in the agricultural field.Keywords agricultural waste;biochar;preparation method;application status农业不仅关系到人民日常生活,也关系到国民经济发展和物资建设。

青岛市科技创新促进条例(2024年修订)文章属性•【制定机关】青岛市人大及其常委会•【公布日期】2024.09.26•【字号】•【施行日期】2024.11.01•【效力等级】较大的市地方性法规•【时效性】现行有效•【主题分类】科学技术综合规定正文青岛市人民代表大会常务委员会公告《青岛市科技创新促进条例》,业经青岛市第十七届人民代表大会常务委员会第十八次会议修订,并报经山东省第十四届人民代表大会常务委员会第十一次会议批准,现予公布,自2024年11月1日起施行。

青岛市人民代表大会常务委员会2024年9月26日青岛市科技创新促进条例(2011年6月28日青岛市第十四届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过2011年7月29日山东省第十一届人民代表大会常务委员会第二十五次会议批准2024年8月23日青岛市第十七届人民代表大会常务委员会第十八次会议修订2024年9月26日山东省第十四届人民代表大会常务委员会第十一次会议批准)目录第一章总则第二章科学技术研究第三章科技成果转化第四章企业科技创新第五章科技创新平台载体第六章科技创新人才第七章科技金融第八章区域创新与开放合作第九章科技创新保障第十章附则第一章总则第一条为了深入实施创新驱动发展战略,以科技创新推动产业创新,加快发展新质生产力,促进经济社会高质量发展,根据《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国促进科技成果转化法》等有关法律、法规,结合本市实际,制定本条例。

第二条本市行政区域内的科技创新以及相关活动适用本条例。

第三条坚持中国共产党对科学技术事业的全面领导。

科技创新工作应当面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,强化科技自立自强战略支撑,激发各类创新主体活力,构建科学研究、技术创新、成果产业化贯通融合的全过程创新生态链。

第四条市、区(市)人民政府应当加强对科技创新工作的组织和管理,将科技创新纳入国民经济和社会发展规划,建立科技创新工作协调机制,研究、解决科技创新工作中的重大问题。

㊀山东农业科学㊀2023ꎬ55(11):19~25ShandongAgriculturalSciences㊀DOI:10.14083/j.issn.1001-4942.2023.11.003收稿日期:2023-11-02基金项目:济南市农业应用技术创新计划项目(CX202101)ꎻ2023年山东省农业重大技术协同推广计划项目 设施蔬菜绿色轻简高效生产关键技术 (SDNYXTTG-2023-4)作者简介:石朝鹏(1984 )ꎬ男ꎬ博士ꎬ高级农艺师ꎬ主要从事农作物病虫害预测预报工作ꎮE-mail:sszzpp123456@163.com通信作者:孙作文(1968 )ꎬ男ꎬ正高级农艺师ꎬ主要从事农作物病虫害绿色防控技术研究与推广工作ꎮE-mail:sunzuowen@163.com山东省番茄潜叶蛾发生与绿色防控技术石朝鹏ꎬ高中强ꎬ孟璐璐ꎬ王丹ꎬ王同伟ꎬ朱军生ꎬ张德满ꎬ孙作文(山东省农业技术推广中心ꎬ山东济南㊀250013)㊀㊀摘要:番茄潜叶蛾PhthorimaeaabsolutaMeyrick起源于南美洲的秘鲁ꎬ是一种毁灭性入侵害虫ꎬ于2023年入侵山东ꎬ相继在多个县(市㊁区)有零星发生ꎮ该虫传播性强㊁危害大ꎬ在作为全国蔬菜重要产区的山东省具有极大的潜在暴发风险ꎮ为有力阻遏番茄潜叶蛾进一步扩散ꎬ本文从植物检疫㊁监测预警㊁绿色防控(包括生态调控㊁生物防治㊁理化诱控及科学用药)等方面提出防控策略和建议ꎬ以期为有效防控番茄潜叶蛾的扩散为害ꎬ保障蔬菜产业安全和农业高质量发展提供技术支撑ꎮ关键词:番茄潜叶蛾ꎻ植物检疫ꎻ监测预警ꎻ绿色防控中图分类号:S433.4㊀㊀文献标识号:A㊀㊀文章编号:1001-4942(2023)11-0019-07OccurrenceandGreenPreventionandControlTechnologiesofTutaabsolutainShandongProvinceShiZhaopengꎬGaoZhongqiangꎬMengLuluꎬWangDanꎬWangTongweiꎬZhuJunshengꎬZhangDemanꎬSunZuowen(ShandongAgriculturalTechnologyExtensionCenterꎬJinan250013ꎬChina)Abstract㊀TutaabsolutaꎬwhichoriginatedinPeruꎬSouthAmericaꎬisadevastatinginvasivepest.ThispestinvadedShandongProvincein2023andhadbeenfoundtooccursporadicallyinmanycounties.Theto ̄matoleafminerishighlycontagiousandharmful.IthasgreatpotentialoutbreakriskinShandongProvinceꎬwhichisanimportantvegetableproducingareainChina.Inordertoeffectivelypreventthefurtherspreadoftomatoleafminerꎬthepreventionandcontrolstrategiesandopinionswereputforwardfromtheaspectsofplantquarantineꎬmonitoringandearlywarningꎬandgreenpreventionandcontrol(includingecologicalregulationꎬbiologicalcontrolꎬphysicalandchemicalinductionandcontrolꎬandscientificdruguse)ꎬsoastoprovidetechnicalsupportforeffectivelypreventingandcontrollingthespreadoftomatoleafminerandensuringthesafetyofvegetableindustryandhigh ̄qualityagriculturaldevelopmentinShandongProvince.Keywords㊀TutaabsolutaꎻPlantquarantineꎻMonitoringandearlywarningꎻGreenpreventionandcontrol㊀㊀番茄潜叶蛾Tutaabsoluta(Meyrick)又称番茄麦蛾㊁番茄潜麦蛾或南美番茄潜叶蛾[1]ꎬ是一种毁灭性入侵害虫ꎬ属鳞翅目(Lepidoptera)麦蛾科(Gelechiidae)[2]ꎮ该虫起源于南美洲的秘鲁ꎬ于1917年在万卡约地区被发现并命名ꎬ一直是南美洲番茄产区的重要害虫ꎮ随着全球农产品贸易的发展ꎬ其危害已扩散至欧亚非大陆ꎮ截至2021年2月11日ꎬ发生和疑似发生的国家和地区超过100个ꎬ成为一种世界性检疫入侵害虫[3]ꎮ2017年8月ꎬ张桂芬等[4]首次在我国新疆伊犁地区露地番茄上发现该虫潜食为害ꎬ之后在云南㊁贵州㊁广西㊁宁夏㊁湖南㊁江西等19省(直辖市㊁自治区)相继发生ꎬ并将持续扩散[5]ꎮ番茄潜叶蛾的发育包括卵㊁幼虫㊁蛹和成虫四个虫态ꎬ主要以幼虫为害ꎬ各龄期幼虫均可潜食植物叶片或蛀食植物嫩芽㊁嫩茎㊁嫩梢㊁花蕾及幼果等[3ꎬ6]ꎮ该虫寄主广泛ꎬ已知寄主涉及茄科㊁豆科㊁葫芦科㊁菊科㊁黎科㊁旋花科㊁十字花科㊁苋科㊁锦葵科㊁禾本科等11科50余种植物ꎬ尤其喜食番茄ꎬ危害严重时可造成番茄减产甚至绝产[7]ꎮ山东省是全国重要的蔬菜产区ꎬ茄科类蔬菜常年种植面积超40万hm2ꎬ同时也是重要的蔬菜交易中心ꎮ番茄潜叶蛾的入侵对茄科蔬菜产业安全产生巨大威胁ꎮ针对这一农业重大害虫ꎬ国内外学者从其生物学特性㊁扩散途径㊁适生性分析㊁快速鉴定㊁诱集监测㊁综合防控及抗药性等方面开展了大量研究ꎮ本文在总结前人研究的基础上ꎬ分别从植物检疫㊁监测预警㊁绿色防控(包括生态调控㊁生物防治㊁理化诱控及科学用药)等方面提出建议ꎬ以期为番茄潜叶蛾的有效防控提供参考ꎮ1㊀植物检疫植物检疫是一项防止检疫性有害生物传入㊁定殖及扩散的重要植保措施ꎮ从番茄潜叶蛾在全球的传播方式看ꎬ其远距离传播主要借助来自发生区的茄科蔬菜或花卉的果实㊁种苗㊁集装箱/装货箱㊁包装物/填充物及其运输工具等的跨境跨区域运输[2ꎬ8]ꎬ而中短距离扩散则主要通过气流传播[2]ꎮ受侵染的茄科蔬菜生产温室和种苗基地ꎬ在其后续入侵和扩张中也起到了中转作用[9]ꎮ针对番茄潜叶蛾危害大㊁扩散迅速的特点ꎬ欧盟㊁美国㊁加拿大㊁澳大利亚㊁巴基斯坦等国家和组织均已将其列为检疫性有害生物ꎬ而我国迄今还未将它纳入«中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录»(以下简称名录)[10]ꎮ建议尽快将番茄潜叶蛾增补进«名录»ꎬ采用SS ̄COⅠ等快速检测技术[11]ꎬ加大对口岸等的检疫工作力度和执法力度ꎬ实施严格的产地检疫㊁入境检疫㊁调运检疫和追踪检疫ꎮ2㊀监测预警高效精准监测是及时有效防控番茄潜叶蛾的重要前提ꎮ目前ꎬ对番茄潜叶蛾的监测主要通过性诱捕器实现ꎮ性诱捕器由粘虫板和带有性诱剂的诱芯组成[12]ꎮ粘虫板一般采用深色板ꎬ如黑色㊁红色㊁蓝色㊁绿色等[13-14]ꎮ性诱剂为番茄潜叶蛾雌性信息素ꎬ主要成分是(3Eꎬ8Zꎬ11Z)-十四碳三烯乙酸酯(TDTA)[15]ꎬ次要成分是(3Eꎬ8Z)-十四碳烯醇乙酸酯(TDDA)[16-17]ꎮ单纯使用TDTA对番茄潜叶蛾具有良好的引诱作用[18]ꎬ而将TD ̄TA和TDDA按照95ʒ5的比例混合使用ꎬ效果更优[19]ꎮ国外商业化番茄潜叶蛾性信息素的剂量主要有0.5㊁0.8mg和3.0mg[20-22]ꎬ可根据种植模式和农业环境选择不同剂量的诱芯[20]ꎮ国内商业化的番茄潜叶蛾性信息素主要由青岛罗素生物技术有限公司㊁北京水光科技有限公司㊁北京中捷四方生物科技股份有限公司和中国科学院动物研究所四家单位生产ꎬ特异性较强ꎬ引诱效果较好ꎬ但不同产品间存在显著差异[23]ꎮ要实现对番茄潜叶蛾的快速精准监测ꎬ就必须利用现有的性诱技术开发智能化监测终端ꎬ构建集自动监测数据采集㊁人工数据采集㊁监测数据挖掘分析㊁病虫发生分布地理信息系统㊁预警信息发布㊁测报工作管理等功能于一体的数据分析平台ꎬ在番茄潜叶蛾发生初期ꎬ及时发布预报信息ꎬ为番茄潜叶蛾的防控决策提供数据支撑ꎮ3㊀绿色防控3.1生态调控3.1.1㊀抗性品种㊀国外学者研究野生番茄时发现ꎬ其对番茄潜叶蛾的抗性主要与植物基因型㊁叶片和根茎毛状体密度及分泌的化合物有关ꎮ20世纪90年代以来ꎬ特别是在巴西ꎬ人们一直在大力发展抗番茄潜叶蛾的番茄品种ꎮ其抗性机制主要是番茄叶表面的毛状体能够分泌杀虫化合物[24]ꎮ目前ꎬ世界上用于生产的番茄抗性品种还比较少ꎬ且仅表现为中等抗性水平[25-28]ꎮ3.1.2㊀田间管理㊀在番茄种植时清除田间及周边茄科近缘种杂草ꎬ收获后清除残枝败叶和落果ꎬ能有效减少番茄潜叶蛾卵和虫口数量[27]ꎮ发生严重的棚室可在休棚时利用夏季高温配合熏蒸剂进行高温闷棚ꎬ最大程度杀灭番茄潜叶蛾的各龄虫态[28]ꎮ加强水肥管理ꎬ合理施用氨基瓜糖㊁芸苔素内酯㊁腐植酸和生物菌剂(荧光假单胞菌和枯草芽孢杆菌)ꎬ能够提高作物免疫诱抗能力ꎬ减轻番茄潜叶蛾危害[29]ꎬ减少氮肥施用量也能对该虫存活率等产生不利影响ꎬ从而降低其种群密度[30-31]ꎮ此外ꎬ茄科蔬菜保护地还应在棚室出入口和风口处及时安装60目防虫网ꎬ对番茄潜叶蛾起到良好的阻隔作用[32-33]ꎮ02山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀3.1.3㊀种植功能植物㊀周边种植芝麻㊁金盏菊等功能植物ꎬ为盲蝽㊁寄生蜂等自然天敌提供良好栖境ꎬ增强自然天敌控害能力[34-36]ꎮ3.2㊀生物防治3.2.1㊀天敌昆虫㊀据报道ꎬ世界范围内已知番茄潜叶蛾天敌约有210种ꎬ这些天敌多以其卵或幼虫作为捕食或寄生对象ꎮ其中ꎬ寄生性天敌约113种ꎬ以寄生蜂为主ꎬ赤眼蜂科和姬小蜂科应用最为广泛[37]ꎬ前者均为卵寄生蜂ꎬ如暖突赤眼蜂Trichogrammaachaeae㊁卷蛾分索赤眼蜂T.bactrae和短管赤眼蜂T.pretiosum[38-44]ꎻ后者多为幼虫寄生蜂ꎬ如芙新姬小蜂Neochrysocharisformos㊁长腹伲姬小蜂Necremnusartynes及潜叶蛾伲姬小蜂N.tutae[45-51]ꎮ捕食性天敌约97种ꎬ以半翅目㊁鞘翅目㊁膜翅目等昆虫为主ꎬ目前研究和应用比较广泛的是盲蝽科烟盲蝽Nesidiocoristenuis和短小长颈盲蝽Macrolophuspygmaeusꎬ但在应用实践中ꎬ后者对作物更为安全[52-54]ꎮ目前ꎬ国内学者研究发现ꎬ本土天敌如螟黄赤眼蜂㊁东亚小花蝽等对番茄潜叶蛾卵也具有较强的寄生或捕食能力ꎬ表现出较大的生物防治潜力[55-56]ꎮ3.2.2㊀微生物源农药㊀防治害虫常见的微生物源农药主要包括病原真菌㊁病原细菌和病原线虫ꎮ病原真菌一般具有较好的广谱性和持效性ꎬ不易产生抗性且对环境友好ꎬ是一种理想的化学农药替代品[57-58]ꎮ现有研究表明ꎬ特定菌株的白僵菌和绿僵菌对番茄潜叶蛾的卵㊁幼虫㊁蛹都有很好的致死作用[59]ꎬ应用潜力很大ꎮ目前ꎬ尚未有针对番茄潜叶蛾的商业化产品ꎬ已在生产中使用的球孢白僵菌Beauveriabassiana㊁金龟子绿僵菌Metarhiziumanisopliae和虫草棒束孢Isariafarino ̄sa等微生物制剂对番茄潜叶蛾的防治效果有待进一步验证[59-63]ꎮ病原细菌是另一种应用广泛的微生物源农药ꎬ最为常见的是苏云金芽胞杆菌BacillusthuringiensisBerliner(简称Bt)ꎮBt主要通过胃毒作用防控鳞翅目害虫ꎬ表现出很好的特异性ꎬ且对人畜和环境都较为安全[64]ꎮ目前ꎬ利用Bt防控番茄潜叶蛾在国内外均有报道ꎬ国外使用的商业化菌株主要是B.thuringiensisvar.kurstaki和B.thuringiensisvar.aizawaii[65-66]ꎮ国内ꎬ张桂芬等[67]研究了BtG033A对番茄潜叶蛾的防控效果ꎬ结果显示ꎬ在室内条件下ꎬBtG033A对番茄潜叶蛾各龄幼虫的毒力均较高ꎻ在田间条件下ꎬ药后7d对1龄和2龄幼虫的校正死亡率均为100%ꎬ表现出良好的防控效果ꎮ此外ꎬBtG033A对寄生性天敌低毒ꎬ两者可协同应用[68]ꎮ病原线虫在害虫防治中应用最广的是斯氏科和异小杆科线虫[69]ꎮ病原线虫适用于防治隐蔽性害虫ꎬ如天牛㊁韭蛆等钻蛀性或土栖性害虫[70-71]ꎮ目前ꎬ世界上已报道的防治番茄潜叶蛾的病原线虫主要有小卷蛾斯氏线虫Steinernemacarpocapsae㊁夜蛾斯氏线虫S.feltiae和嗜菌异小杆线虫Heterorhabditisbacteriophoraꎬ这3种病原线虫对番茄叶片表面和潜道内幼虫控制效果良好㊁作用迅速[72]ꎮ病原线虫的生物活性与害虫的栖息环境密切相关ꎬ喜阴暗潮湿的环境ꎮ因此ꎬ在生产中应尽量避光使用ꎮ3.2.3㊀植物源提取物㊀以往研究发现ꎬ从芳香植物中提取的精油对某些害虫具有灭杀㊁拒食或驱避作用ꎬ其主要成分为萜烯ꎬ根据碳原子数分为单萜烯㊁二萜烯和倍半萜烯ꎮ由于其成分复杂ꎬ与单一活性成分的合成杀虫剂相比ꎬ害虫更难产生抗性[73-75]ꎬ且植物精油对番茄潜叶蛾的天敌具有良好的选择性[76]ꎮ利用植物提取物防控番茄潜叶蛾的研究国外多有报道ꎮ如Safia等[77]从Euca ̄lyptusglobulus㊁E.radiata和E.citriodora3种桉树中提取的精油对番茄潜叶蛾3龄和4龄幼虫均表现出很好的杀虫活性ꎮCosta等[78]以Pogostemoncablin(Lamiaceae)为原料制备精油和18%乳油制剂ꎬ两种剂型LD10分别使成虫产卵率降低了78.5%和85.4%ꎬ且在番茄叶上喷洒两种剂型对成虫也有驱避作用ꎮ3.3㊀理化诱控性信息素是昆虫释放的一种化学物质ꎬ用来吸引同一物种的异性前来交配ꎮ在已知的鳞翅目昆虫雌性性信息素中ꎬ大多数由两种或两种以上化合物混合组成ꎬ这些化合物能够远距离吸引雄性个体前来求爱和交配ꎮ利用鳞翅目害虫的这种趋化性对其进行防控具有灵敏度高㊁专一性强㊁省工省力㊁安全无害等优点[79-80]ꎮ诱捕器一般由特定形状的捕获装置和性信息素制作的诱芯组成ꎬ诱控效果与捕获装置的类型㊁颜色㊁悬挂高度㊁布置密度ꎬ以及诱芯所用性信息素种类等因素密切相关ꎮWalekar[81]㊁王树明[82]等研究发现ꎬ水盆式和三角形诱捕器效果优于其他类型诱捕器ꎮ番茄12㊀第11期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀石朝鹏ꎬ等:山东省番茄潜叶蛾发生与绿色防控技术潜叶蛾对不同波长光线的驱性差异较大ꎬ如蓝色诱捕器对其诱集效果显著优于其他颜色ꎬ偏紫蓝光不仅可诱集雄虫ꎬ还可诱集雌虫[83]ꎮ而国外学者研究结果表明ꎬ黑色诱捕器诱虫数量多于其他颜色[13]ꎮ根据番茄潜叶蛾的活动规律和空间分布特点ꎬ成虫在不同高度的虫口密度存在显著差异ꎮ谢显彪等[84]研究发现ꎬ将船型诱捕器悬挂于距离地面0.8~1.2m处诱集效果最好ꎻ谈钇汐等[85]比较了40~60㊁90~110cm和140~160cm3个悬挂高度ꎬ发现40~60cm处诱蛾量最多ꎻ张桂芬等[14]研究了距离地面0㊁0~20㊁60~80㊁120~140cm和180~200cm5种悬挂高度ꎬ结果表明将诱捕器直接放于地面诱集效果最好ꎮ3.4㊀科学用药目前ꎬ化学防治是控制农业有害生物最主要的手段ꎬ特别是在害虫发生或迁入初期ꎬ能够迅速㊁有效控制其种群数量[86]ꎮ在番茄潜叶蛾防控上ꎬ国内研究人员开展了一系列药剂防效的筛选工作ꎬ对番茄潜叶蛾卵㊁幼虫或成虫有较高毒力的药剂有乙多 甲氧虫㊁乙基多杀菌素㊁氯虫苯甲酰胺㊁阿维 氯苯酰㊁甲氧虫酰肼㊁阿维菌素㊁四唑虫酰胺㊁甲氨基阿维菌素苯甲酸盐㊁呋虫胺㊁虫螨腈 虱螨脲㊁甲维盐 茚虫威㊁甲氧虫酰肼 茚虫威㊁高效氯氰菊酯㊁高氯 甲维盐㊁甲维 高氯氟㊁鱼藤酮等[87-89]ꎮ此外ꎬ在杀虫剂中添加助剂可起到农药减量增效的作用ꎬ如杨石有等[90-91]在茚虫威和氯虫苯甲酰胺中添加有机硅Silwet408㊁矿物油或芦荟精油ꎬ杀虫剂按照推荐用量减量10%~20%依然取得了较好的防治效果ꎮ4㊀小结基于国外对番茄潜叶蛾的防控经验ꎬ对该虫的防控在防治时期上要抓早㊁抓少㊁抓小ꎬ在防治措施上以化学杀虫剂为主ꎬ但不能单纯依赖化学农药ꎮDesneux等[2]通过调查问卷的方式ꎬ评估了29个国家在防控番茄潜叶蛾过程中各种措施的权重问题ꎬ结果表明ꎬ在番茄潜叶蛾原发生地㊁早期入侵地和新入侵地ꎬ化学防控都是最主要的防控措施ꎮ然而化学农药的过量使用导致害虫抗药性㊁农药残留和生态安全等问题日趋严重ꎬ加之番茄潜叶蛾潜食为害具有隐蔽性的特点ꎬ化学药剂难以发挥理想的防治效果ꎮ因此ꎬ安全高效㊁对环境友好的防治措施才是番茄潜叶蛾可持续治理的发展方向ꎮ在欧洲㊁北美洲及中东地区的实践证明ꎬ综合运用抗虫品种㊁生态环境调控㊁释放或保护天敌昆虫以及以性信息素为基础的诱控技术为最有效的防控措施ꎮ国内在借鉴国外原发地和早期入侵地所积累的相关知识㊁经验与成功案例的同时ꎬ还应注重本土天敌及引入外来天敌的开发利用ꎬ加大性信息素㊁植物源提取物及病原微生物的研究力度ꎮ在防控实践中ꎬ要大胆创新ꎬ探索多种防治措施的联合应用ꎬ如天敌昆虫之间协同应用ꎬ天敌与病原微生物㊁性信息素等方法的结合ꎬ以及性信息素与化学农药的联合使用等ꎮ因此ꎬ番茄潜叶蛾的绿色防控措施不是一成不变的ꎬ需要根据其入侵范围和时间ꎬ以及在当地的发生规律进行适当调整ꎬ以达到理想的防控效果ꎮ番茄潜叶蛾入侵我国较晚ꎬ在本地天敌资源开发利用㊁病原微生物㊁植物源提取物㊁性信息素研究等方面处于起步阶段ꎬ且在番茄潜叶蛾防控上ꎬ国内尚无登记杀虫剂[92]ꎮ因此ꎬ番茄潜叶蛾绿色防控技术的研发㊁集成及应用任重道远ꎮ参㊀考㊀文㊀献:[1]㊀马菲ꎬ张俊华ꎬ于艳雪ꎬ等.番茄麦蛾[J].植物检疫ꎬ2011ꎬ25(5):55-58.[2]㊀DesneuxNꎬWajnbergEꎬWyckhuysKAGꎬetal.BiologicalinvasionofEuropeantomatocropsbyTutaabsoluta:ecologyꎬgeographicexpansionandprospectsforbiologicalcontrol[J].JournalofPestScienceꎬ2010ꎬ83(3):197-215. [3]㊀陆永跃.警惕番茄潜叶蛾Tutaabsoluta(Meyrick)在我国持续扩散入侵[J].环境昆虫学报ꎬ2021ꎬ43(2):526-528. [4]㊀张桂芬ꎬ刘万学ꎬ万方浩ꎬ等.世界毁灭性检疫害虫番茄潜叶蛾的生物生态学及危害与控制[J].生物安全学报ꎬ2018ꎬ27(3):155-163.[5]㊀农业农村部种植业管理司.关于将番茄潜叶蛾纳入«一类农作物病虫害名录»管理公开征求意见的通知[EB/OL].(2023-10-23)[2023-11-02].http://www.zzys.moa.gov.cn/tzgg/202310/t20231023_6438874.htm.[6]㊀海永强ꎬ刘媛.番茄潜叶蛾的形态特征和生物学习性[J].中国植保导刊ꎬ2022ꎬ42(8):24-28.[7]㊀张桂芬ꎬ冼晓青ꎬ张毅波ꎬ等.警惕南美番茄潜叶蛾Tutaabsoluta(Meyrick)在中国扩散[J].植物保护ꎬ2020ꎬ46(2):281-286.[8]㊀CamposMRꎬBiondiAꎬAdigaAꎬetal.FromthewesternPa ̄laearcticRegiontobeyond:Tutaabsoluta10yearsafterinva ̄dingEurope[J].JournalofPestScienceꎬ2017ꎬ90(3):787-796.[9]㊀BiondiAꎬGuedesRNCꎬWanFHꎬetal.Ecologyꎬworld ̄widespreadꎬandmanagementoftheinvasiveSouthAmericantomatopinwormꎬTutaabsolut:pastꎬpresentandfuture[J].22山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀AnnualReviewofEntomologyꎬ2018ꎬ63:239-258. [10]国家质量监督检验检疫总局.中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录(更新至2017年6月ꎬ441种)[EB/OL].(2017-06-14)[2023-11-02].http//www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/zvfg/gfxwj/dzwjy/201706/t20170614_490858.htm. [11]张桂芬ꎬ刘万学ꎬ郭建洋ꎬ等.重大潜在入侵害虫番茄潜叶蛾的SS-COⅠ快速检测技术[J].生物安全学报ꎬ2013ꎬ22(2):80-85.[12]中国农业科学院植物保护研究所.南美番茄潜叶蛾专用粘虫板:ZL201920312103.X[P].2019-12-10.[13]Uchoa ̄FemandesMAꎬVilelaEF.FieldtrappingofthetomatowormꎬScrobipalpuloidesabsoluta(Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae)usingvirginfemales[J].AnaisdaSociedadeEn ̄tomologicadoBrasilꎬ1994ꎬ23(2):271-276.[14]张桂芬ꎬ张毅波ꎬ刘万学ꎬ等.诱捕器颜色和悬挂高度对番茄潜叶蛾诱捕效果的影响[J].中国农业科学ꎬ2021ꎬ54(11):2343-2354.[15]AttygalleABꎬJhamGNꎬSvatošAꎬetal.(3Eꎬ8Zꎬ11Z) ̄38ꎬ11 ̄Tetradecatrienylacetateꎬmajorsexpheromonecomponentofthe:tomatopestScrobipalpuloidesabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)[J].Bioorganic&MedicinalChemistryꎬ1996ꎬ4(3):305-314.[16]GriepinkFCꎬvanBeekTAꎬPosthumusMAꎬetal.Identifi ̄cationofthesexpheromoneofScrobipalpulaabsoluta:determi ̄nationofdoublebondpositionsintripleunsaturatedstraightchainmoleculesbymeansofdimethyldisulphidederivatization[J].TetrahedronLettersꎬ1996ꎬ37(3):411-414. [17]SvatošAꎬAttygalleABꎬJhamGNꎬetal.SexpheromoneoftomatopestScrobipalpuloidesabsoluta(Lepidoptera:Gelechi ̄idae)[J].JournalofChemicalEcologyꎬ1996ꎬ22(4):787-800.[18]FerraraFAAꎬVilelaEFꎬJhamGNꎬetal.EvaluationofthesyntheticmajorcomponentofthesexpheromoneofTutaabsolu ̄ta(Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae)[J].JournalofChemicalEcologyꎬ2001ꎬ27(5):907-917.[19]SalasJ.CapturadeTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)entrampascebadasconsuferomonasexual[J].RevistaColom ̄bianadeEntomologíaꎬ2004ꎬ30(1):75-78.[20]HassanNꎬAl ̄ZaidiS.Tutaabsoluta ̄Pheromonemediatedmanagementstrategy[J].InternationalPestControlꎬ2010ꎬ52(3):158-160.[21]ChermitiBꎬAbbesK.ComparisonofpheromoneluresusedinmasstrappingtocontrolthetomatoleafminerTutaabsoluta(Meyrickꎬ1917)inindustrialtomatocropsKairouan(Tuni ̄sia)[J].EPPOBulletinꎬ2012ꎬ42(2):241-248. [22]CaparrosMegidoRꎬHaubrugeEꎬVerheggenF.Pheromone ̄basedmanagementstrategiestocontrolthetomatoleafminerꎬTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae):areview[J].Bio ̄technologieꎬAgronomieꎬSociétéetEnvironnementꎬ2013ꎬ17(3):475-482.[23]张桂芬ꎬ张毅波ꎬ刘万学ꎬ等.4种性信息素产品对新发南美番茄潜叶蛾引诱效果研究[J].植物保护ꎬ2020ꎬ46(5):303-308ꎬ320.[24]GuedesRNCꎬPicançoM.ThetomatoborerTutaabsolutainSouthAmerica:peststatusꎬmanagementandinsecticideresist ̄ance[J].EPPOBulletinꎬ2012ꎬ42(2):211-216. [25]GharekhanigHꎬSalek ̄ebrahimiH.LifetableparametersofTu ̄taabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)ondifferentvarietiesoftomato[J].JournalofEconomicEntomologyꎬ2014ꎬ107(5):1765-1770.[26]RostamiEꎬMadadiHꎬAbbasipourHꎬetal.Lifetableparam ̄etersofthetomatoleafminerTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)ondifferenttomatocultivars[J].JournalofAp ̄pliedEntomoligyꎬ2017ꎬ141(1/2):88-96.[27]张治科ꎬ吴圣勇ꎬ雷仲仁.宁夏地区新发农业入侵生物番茄潜叶蛾的发生危害及防控[J].中国瓜菜ꎬ2022ꎬ35(11):111-116.[28]李栋ꎬ李晓维ꎬ马琳ꎬ等.温度对番茄潜叶蛾生长发育和繁殖的影响[J].昆虫学报ꎬ2019ꎬ62(12):1417-1426. [29]MohamadiPꎬRazmjouJꎬNaseriBꎬetal.PopulationgrowthparametersofTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)onto ̄matoplantusingorganicsubstrateandbiofertilizers[J].JournalofInsectScienceꎬ2017ꎬ17(2):1-7.[30]BlazhevskiSꎬKalaitzakiAPꎬTsagkarakisAE.Impactofni ̄trogenandpstassiumfertilizationregimesonthebiologyofthetomatoleafminerTutaabsoluta[J].EntomologiaGeneralisꎬ2018ꎬ37(2):157-174.[31]HanPꎬDesneusNꎬBeckerCꎬetal.Bottom ̄upeffectsofirri ̄gationandplantresistanceonTutaabsoluta:implacationsforintegratedpestmanagement[J].JournalofPestScienceꎬ2019ꎬ92(4):1539-1370.[32]何云川ꎬ毛植尧ꎬ王田珍ꎬ等.番茄潜叶蛾危害特征及14目防虫网的隔离效果[J].西北农业学报ꎬ2022ꎬ31(7):921-929.[33]苏银玲ꎬ包玲凤ꎬ木万福ꎬ等.云南地区番茄潜叶蛾绿色防控技术[J].长江蔬菜ꎬ2023(13):57-58.[34]NaselliMꎬZappalaLꎬGugliuzzoAꎬetal.OlfactoryresponseofthezoophytophagousmiridNesidiocoristenuistotomatoandalternativehostplants[J].Arthropod ̄PlantInteractionsꎬ2017ꎬ11(2):121-131.[35]BalzanMV.Floweringbankerplantsforthedeliveryofmulti ̄pleagroecosystemservices[J].Arthropod ̄PlantInteractionsꎬ2017ꎬ11(6):743-754.[36]ArdanuyAꎬFiguerasMꎬMatasMꎬetal.Bankerplantsandlandscapecompositioninfluencecolonisationprecocityoftomatogreenhousesbymiridpredators[J].JournalofPestScienceꎬ2022ꎬ95:1-13.[37]梁永轩ꎬ郭建洋ꎬ王绮静ꎬ等.番茄潜叶蛾生物防治研究进展[J].热带生物学报ꎬ2023ꎬ14(1):88-104.[38]CabelloTꎬGallegoJRꎬVilaeꎬetal.BiologicalcontroloftheSouthAmericantomatopinwormꎬTutaabsoluta(Lep.:Gelechiidae)ꎬwithreleasesofTrichogrammaachaeae(Hym.:Trichogrammatidae)intomatogreenhousesofSpain[J].IOBC/WPRSBulletinꎬ2009ꎬ49:225-230.32㊀第11期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀石朝鹏ꎬ等:山东省番茄潜叶蛾发生与绿色防控技术[39]SarhanAAꎬOsmanMAMꎬMandourNSꎬetal.Parasitiza ̄tioncapabilityoffourrichogrammatidspeciesagainstthetomatoleafminerꎬTutaabsoluta(Meyrick)(Lepidoptera:Gelechi ̄idae)underdifferentreleasingregimes[J].EgyptianJournalofBiologicalPestControlꎬ2015ꎬ25(1):107-112.[40]BallalCRꎬGuptaAꎬMohanMꎬetal.ThenewinvasivepestTutaabsoluta(Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae)inIndiaanditsnaturalenemiesalongwithevaluationofTrichogram ̄matidsforitsbiologicalcontrol[J].CurrentScienceꎬ2016ꎬ110(11):2155-2159.[41]ParraJRPꎬZucchiRA.TrichogrammainBrazil:feasibilityofuseaftertwentyyearsofresearch[J].NeotropicalEntomolo ̄gyꎬ2004ꎬ33(3):271-281.[42]ChailleuxAꎬDesneuxNꎬSeguretJꎬetal.AssessingEuropeaneggparasitoidsasameanofcontrollingtheinvasiveSouthA ̄mericantomatopinwormTutaabsoluta[J].PLoSONEꎬ2012ꎬ7(10):e48068.[43]ChailleuxAꎬBiondiAꎬHanPꎬetal.Suitabilityofthepest ̄plantsystemTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae) ̄tomatoforTrichogramma(Hymenoptera:Trichogrammatidae)parasit ̄oidsandinsightsforbiologicalcontrol[J].JournalofEconomicEntomologyꎬ2013ꎬ106(6):2310-2321.[44]GodaNFꎬEl ̄HeneidyAHꎬDjelouahKꎬetal.IntegratedpestmanagementofthetomatoleafminerꎬTutaabsoluta(Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae)intomatofieldsinEgypt[J].EgyptianJournalofBiologicalPestControlꎬ2015ꎬ25(3):655-661.[45]ZappalàLꎬBiondiAꎬAlmaAꎬetal.NaturalenemiesoftheSouthAmericanmothꎬTutaabsolutaꎬinEuropeꎬNorthAfricaandMiddleEastꎬandtheirpotentialuseinpestcontrolstrate ̄gies[J].JournalofPestScienceꎬ2013ꎬ86(4):635-647. [46]BiondiAꎬChaillcuxAꎬLambionJꎬetal.IndigenousnaturalenemiesattackingTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)inSouthernFrance[J].EgyptianJournalofBiologicalPestCon ̄trolꎬ2013ꎬ23(1):117-121.[47]CalvoFJꎬSorianoJDꎬBolckmansKꎬetal.Hostinstarsuita ̄bilityandlife ̄historyparametersunderdifferenttemperaturere ̄gimesofNecremnusartynesonTutaabsoluta[J].BiocontrolScienceandTechnologyꎬ2013ꎬ23(7):803-815. [48]BodinoNꎬFerraciniCꎬTavellaL.IshostselectioninfluencedbynatalandadultexperienceintheparasitoidNecremnustutae(Hymenoptera:Eulophidae)?[J].AnimalBehaviourꎬ2016ꎬ112:221-228.[49]BodinoNꎬFerraciniCꎬTavellaL.Functionalresponseandage ̄specificforagingbehaviorofNecremnustutaeandN.cos ̄mopterixꎬnativenaturalenemiesoftheinvasivepestTutaabso ̄lutainMediterraneanarea[J].JournalofPestScienceꎬ2019ꎬ92:1467-1478.[50]Crisol ̄martínezEꎬVanderBlomJ.Necremnustutae(Hyme ̄nopteraꎬEulophidae)iswidespreadandefficientlycontrolsTu ̄taabsolutaintomatogreenhousesinSESpain[J].IOBC/WPRSBulletinꎬ2019ꎬ147:22-29.[51]GuleriaPꎬSharmaPLꎬVermaSCꎬetal.Lifehistorytraitsandhost ̄killingrateofNeochrysocharisformosaonTutaabsolu ̄ta[J].BioControlꎬ2020ꎬ65(9):401-411.[52]CabelloTꎬGallegoJRꎬFernandezFJꎬetal.Biologicalcon ̄trolstrategiesfortheSouthAmericantomatomoth(Lepidopter ̄a:Gelechiidae)ingreenhousetomatoes[J].JournalofEco ̄nomicEntomologyꎬ2012ꎬ105(6):2085-2096.[53]UrbnaejaAꎬMontónHꎬMolláó.SuitabilityofthetomatoborerTutaabsolutaaspreyforMacrolophuspygmaeusandNesidioco ̄ristenuis[J].JournalofAppliedEntomologyꎬ2009ꎬ133(4):292-296.[54]BiondiAꎬZappalàLꎬDiMauroAꎬetal.CanalternativehostplantandpreyaffectphytophagyandbiologicalcontrolbythezoophytophagousmiridNesidiocoristenuis?[J].BioControlꎬ2016ꎬ61(1):79-90.[55]王瑞娟ꎬ代晓彦ꎬ刘艳ꎬ等.东亚小花蝽成虫对番茄潜叶蛾卵的捕食能力[J/OL].山东农业科学ꎬ2023(2023-10-31).https://link.cnki.net/urlid/37.1148.S.20231031.1017.002.[56]代晓彦ꎬ王瑞娟ꎬ刘艳ꎬ等.3种本土赤眼蜂对番茄潜叶蛾卵的寄生能力比较[J/OL].山东农业科学ꎬ2023(2023-11-01).https://link.cnki.net/urlid/37.1148.S.20231101.0833.002.[57]农向群ꎬ张泽华.昆虫病原真菌的生态适应性及其生物防治应用策略[J].中国生物防治学报ꎬ2013ꎬ29(1):133-141.[58]KlieberJꎬReinekeA.TheentomopathogenBeauveriabassianahasepiphyticandendophyticactivityagainstthetomatoleafminerTutaabsoluta[J].JournalofAppliedEntomologyꎬ2016ꎬ140(8):580-589.[59]YukselEꎬAcikgözCꎬDemirciFꎬetal.Effectsoftheento ̄mopathogenicfungiꎬBeauveriabassianaꎬIsariafarinoseandPurpureocilliumlilacinumꎬoneggsofTutaabsoluta(Lepidop ̄tera:Gelechoodae)[J].TürkiyeBiyoloikMücadeleDergisiꎬ2017ꎬ8(1):39-47.[60]Abdel ̄BakyNFꎬAlhewairiniSSꎬAl ̄AzzazyMMꎬetal.Effi ̄cacyofMetarhiziumanisopliaeandBeauveriabassianaagainstTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechoodae)eggsunderlabora ̄toryconditions[J].PakistanJournalofAgriculturalSciencesꎬ2021ꎬ58(2):743-850.[61]MartaRꎬMarcosGꎬAndrésF.EffectivityofentomopathogenicfungusstrainsontomatomothTutaabsolutaMeyrick(Lepidop ̄tera:Gelechiidae)larvae[J].AgriculturaTécnicaꎬ2006ꎬ6(2):159-165.[62]ContrerasJꎬMendozaJEꎬMartínez ̄AguirreMRꎬetal.Effi ̄cacyofenthomopathogenicfungusMetarhiziumanisopliaea ̄gainstTutaabsoluta(Lepidoptera:Gelechiidae)[J].JournalofEconomicEntomologyꎬ2014ꎬ107(1):121-124. [63]KaracaGꎬErolABꎬÇıg㊅gınBAꎬetal.Efficacyofsomeento ̄mopa ̄thogenicfungiagainsttomatoleafminerꎬTutaabsoluta(Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae)[J].EgyptianJournalofBiologicalPestControlꎬ2022ꎬ32(1):84.42山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀[64]关正君ꎬ鲁顺保ꎬ霍艳林ꎬ等.转Bt基因抗虫作物对非靶标害虫的影响[J].生物多样性ꎬ2018ꎬ26(6):636-644. [65]GiustolinTAꎬVendramimJDꎬAlvesSBꎬetal.Susceptibili ̄tyofTutaabsoluta(Meyrick)(Lep.ꎬGelechiidae)rearedontwospeciesofLycopersicontoBacillusthuringiensisvar.kurstaki[J].JournalofAppliedEntomologyꎬ2001ꎬ125(9/10):551-556.[66]González ̄CabreraJꎬMolláOꎬMontónHꎬetal.EfficacyofBa ̄cillusthuringiensis(Berliner)incontrollingthetomatoborerꎬTutaabsoluta(Meyrick)(Lepidoptera:Gelechiidae)[J].BioControlꎬ2011ꎬ56(1):71-80.[67]张桂芬ꎬ张毅波ꎬ张杰ꎬ等.苏云金芽胞杆菌G033A对新发南美番茄潜叶蛾的室内毒力及田间防效[J].中国生物防治学报ꎬ2020ꎬ36(2):175-183.[68]蒋正雄ꎬ陈恒ꎬ孙英ꎬ等.苏云金芽胞杆菌G033A对三种赤眼蜂寄生番茄潜叶蛾能力的影响[J/OL].中国生物防治学报ꎬ2023(2023-10-25).https://doi.org/10.16409/j.cnki.2095-039x.2023.01.055.[69]刘奇志ꎬ赵映霞ꎬ严毓骅ꎬ等.我国昆虫病原线虫生物防治应用研究进展[J].中国农业大学学报ꎬ2002ꎬ7(5):65-69.[70]刘天英ꎬ赵国玉ꎬ张利焕ꎬ等.以虫治虫技术的应用 生物天敌昆虫病原线虫防治韭蛆[J].长江蔬菜ꎬ2018(3):56-57.[71]Batalla ̄carreraLꎬMortonAꎬGarcía ̄del ̄pinoF.Efficacyofen ̄tomopathogenicnematodesagainstthetomatoleafminerTutaabsolutainlaboratoryandgreenhouseconditions[J].BioCon ̄trolꎬ2010ꎬ55(4):523-530.[72]Said ̄AlAhlHAꎬHikalWMꎬTkachenkoKG.Essentialoilswithpotentialasinsecticidalagents:areview[J].JournalofEnvironmentalPlanningandManagementꎬ2017ꎬ3(4):23-33.[73]IsmanMB.Commercialdevelopmentofplantessentialoilsandtheirconstituentsasactiveingredientsinbioinsecticides[J].PhytochemistryReviewsꎬ2020ꎬ19:235-241.[74]IsmanMB.Botanicalinsecticidesinthetwenty ̄firstcentury fulfillingtheirpromise?[J]AnnualReviewofEntomologyꎬ2020ꎬ65:233-249.[75]RaveauRꎬFontaineJꎬLounès ̄HadjSahraouiA.Essentialοilsaspotentialalternativebiocontrolproductsagainstplantpatho ̄gensandweeds:areview[J].Foodsꎬ2020ꎬ9(3):365. [76]ParreiraDSꎬAlcántara ̄delaCruzRꎬDimatéFARꎬetal.BioactivityoftenessentialoilsonthebiologicalparametersofTrichogrammapretiosum(Hymenoptera:Trichogrammatidae)adults[J].IndustrialCropsandProductsꎬ2019ꎬ127:11-15. [77]SafiaCꎬFerroudjaMBꎬDyhiaG.Larvicidaleffectofeucalyp ̄tusessentialoils(E.globulusꎬE.radiataandE.citriodora)onL3andL4larvaeofthetomatoleafminerTutaabsoluta(Meyrickꎬ1917)(Lepidoptera:Gelechiidae)[J].BulletinofPure&AppliedSciences ̄Botanyꎬ2022ꎬ41B(1):43-52. [78]CostaTLꎬSantosRCꎬSantosAAꎬetal.LethalandSuble ̄thaleffectsofanessentialoil ̄basedemulsionofpatchouliꎬPogostemoncablin(Lamiaceae)ꎬonthetomatoleafminer[J].Agricultureꎬ2023ꎬ13(8):1-10.[79]张岩ꎬ刘敬泽.昆虫的性信息素及其应用[J].生物学通报ꎬ2003ꎬ8(12):7-10.[80]江南纪ꎬ王琛柱.草地贪夜蛾的性信息素通讯研究进展[J].昆虫学报ꎬ2019ꎬ62(8):993-1002.[81]WalekarRVAꎬMamathaB.MonitoringofTutaabsoluta(to ̄matoleafminer)usingpheromonetraps:arecentinvasivepestinIndia[J].EnvironmentandEcologyꎬ2017ꎬ35(4A):2971-2976.[82]王树明ꎬ冯凡ꎬ王田珍ꎬ等.不同诱捕器对番茄潜叶蛾诱集效果试验[J].云南农业科技ꎬ2020(3):21-22. [83]张桂芬ꎬ张毅波ꎬ赵静娜ꎬ等.重大果蔬害虫番茄潜叶蛾对蓝紫光的趋向性研究[J].应用昆虫学ꎬ2022ꎬ59(6):1394-1403.[84]谢显彪ꎬ孟继枝ꎬ赵国安ꎬ等.田间不同诱捕器悬挂高度和不同诱芯对番茄潜叶蛾诱集效果评价[J].植物检疫ꎬ2023ꎬ37(3):44-47.[85]谈钇汐ꎬ付开赟ꎬ贾尊尊ꎬ等.诱捕器颜色㊁悬挂高度与位置对番茄潜叶蛾诱捕效果评价[J].新疆农业科学ꎬ2022ꎬ59(5):1144-1155.[86]DesneuxNꎬHanPꎬMansourRꎬetal.Integratedpestmanage ̄mentofTutaabsoluta:practicalimplementationsacrossdiffer ̄entworldregions[J].JournalofPestScienceꎬ2022ꎬ95(1):17-39.[87]阿米热 牙生江ꎬ阿地力 沙塔尔ꎬ付开赟ꎬ等.9种杀虫剂对番茄潜叶蛾的防治效果评价[J].新疆农业科学ꎬ2020ꎬ57(12):2291-2298.[88]庾琴ꎬ郭晓君ꎬ封云涛ꎬ等.6种杀虫剂对南美番茄潜叶蛾的毒力及田间防效[J].生物安全学报ꎬ2022ꎬ31(4):345-350.[89]付开赟ꎬ李爱梅ꎬ丁新华ꎬ等.10种杀虫剂对番茄潜叶蛾防治效果评价[J].新疆农业科学ꎬ2022ꎬ59(5):1165-1172.[90]杨石有ꎬ张蕊ꎬ李宏琳ꎬ等.3种喷雾助剂对5%氯虫苯甲酰胺悬浮剂防治番茄潜叶蛾的增效作用[J/OL].植物保护ꎬ2023(2023-04-10).https://doi.org/10.16688/j.zwbh.2022645.[91]杨石有ꎬ张蕊ꎬ李宏琳ꎬ等.农药助剂对茚虫威防治番茄潜叶蛾的减量增效作用[J].环境昆虫学报ꎬ2023ꎬ45(2):536-542.[92]中国农药信息网[DB].[2023-11-01].http://www.chi ̄napesticide.org.cn/.52㊀第11期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀石朝鹏ꎬ等:山东省番茄潜叶蛾发生与绿色防控技术。

山东省农业农村厅关于下达2019年农业重大应用技术创新项目的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------山东省农业农村厅关于下达2019年农业重大应用技术创新项目的通知各有关单位:根据《山东省农业农村厅关于申报2019年农业重大应用技术创新项目的通知》(鲁农科技字〔2019〕1号),经有关单位申报、材料审核、第三方会议评审,确定“天敌昆虫防治设施蔬菜主要害虫技术”等69个项目为2019年农业重大应用技术创新项目(见附件)。

商省财政厅同意,现下达项目并提出如下要求:一、科学编制任务计划。

项目承担单位要坚持目标导向、问题导向,根据工作基础、团队优势、保障条件、资金数额等,科学编报任务计划书。

任务计划书须组织专家论证,确保目标定位明确、任务分工合理、落实举措有力。

项目任务书内容确定后,原则上不得变更。

专家论证情况以项目任务书附件形式一并报省农业农村厅。

二、加强项目实施管理。

项目承担单位负责人、项目主持人对项目实施情况负总责,要建立推进项目实施的制度机制,加强全过程有效管理,做到有任务部署、有分工落实、有督导检查、有追责办法,确保按进度高质量完成研发任务。

项目实施期间,实行年度报告制度,每年12月31日前向省农业农村厅报告实施情况。

三、严格资金管理使用。

项目资金参照《山东省重点研发计划资金管理办法》执行,要根据任务分工,合理区分项目承担单位和协作单位的经费使用比例,科学编报经费开支预算。

经费预算经财务部门把关并盖章确认后与任务计划书一并上报。

资金支出要严格按照有关规定执行,单独立账,专款专用,最大限度地发挥资金使用效益。

项目任务计划书1式3份,A4纸双面打印,正文4号字体,于8月31日前报省农业农村厅科技教育处。

山东省农业农村厅关于开展农机研发制造推广应用一体化试点的通知文章属性•【制定机关】山东省农业农村厅•【公布日期】2023.10.10•【字号】鲁农机字〔2023〕13号•【施行日期】2023.10.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】农业科技正文山东省农业农村厅关于开展农机研发制造推广应用一体化试点的通知鲁农机字〔2023〕13号各市农业农村局、财政局:为贯彻落实省委、省政府《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》(鲁发〔2023〕1号)、省委农业农村委员会《关于进一步推进乡村振兴齐鲁样板提档升级的政策措施》(鲁农委发〔2023〕4号)、省政府办公厅《山东省农机装备补短板行动实施方案》(鲁政办字〔2022〕160号)要求,加快推动农机装备产业升级,促进农机研发制造与推广应用协调发展,确定开展农机研发制造推广应用一体化试点工作。

现将有关事项通知如下:一、总体要求(一)试点思路以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求,以提高现代农业装备支撑能力为目标,以填空白、补弱项、提质量为着力点,加快先进、适用、安全、可靠农机装备的研发生产和推广应用,探索可复制、可推广的农机研发制造推广应用一体化实施路径,不断提升我省农机装备智能化、数字化和农业生产规模化、机械化水平。

(二)基本原则——省级统筹、多方参与。

省级统筹科研、生产、销售、鉴定、推广应用等多方面资源力量,构建重点农机制造企业牵头、大型专业科研院所支撑、各创新主体相互协作的产学研推用一体化创新联动体,拓展农机应用场景。

——自主创新、高端引领。

瞄准科技前沿发展方向,加快攻克农机装备关键共性、核心技术和工艺,支持具有自主知识产权、较高科技含量、较强产业竞争力的先进适用农业机械发展,加快大型智能化、信息化高端农机创新研发步伐,进一步提升企业核心竞争力。

山东省科学技术厅关于印发《山东省农业高新技术产业开发区建设工作指引》的通知(2024)文章属性•【制定机关】山东省科学技术厅•【公布日期】2024.08.20•【字号】鲁科字〔2024〕77号•【施行日期】2024.08.20•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】高新技术产业开发区正文山东省科学技术厅关于印发《山东省农业高新技术产业开发区建设工作指引》的通知鲁科字〔2024〕77号各市科技局,各有关单位:为进一步规范山东省农业高新技术产业开发区的建设与管理,现将修订后的《山东省农业高新技术产业开发区建设工作指引》印发给你们,请结合工作实际,认真贯彻执行。

山东省科学技术厅2024年8月20日山东省农业高新技术产业开发区建设工作指引为贯彻落实《国务院办公厅关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》(国办发〔2018〕4号),推进山东省农业高新技术产业开发区(以下简称省级农高区)高质量建设发展,根据《山东省农业高新技术产业开发区建设管理办法》(以下简称管理办法),制定本工作指引。

一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对山东工作的重要指示要求,以实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略为引领,按照“给农业插上科技的翅膀”“打造乡村振兴齐鲁样板”要求,聚焦全省农业科技和产业关键领域发展重大需求,推进创新链产业链资金链人才链深度融合,延长产业链、提升价值链,以科技创新引领农业产业高质量发展,为农业强省建设提供强有力的科技支撑。

二、总体布局与目标定位(一)总体布局按照“统筹布局、量质并重、协同推进、适度超前”的原则,在产业布局上,立足全省资源禀赋,突出区域产业特色,构建以粮油、果蔬、畜禽、水产等传统农业全链条转型升级,以生物育种、智慧农业等新兴产业全方位培育壮大,以生物制造、人工智能等未来农业超前布局的各具特色的省级农高区高质量发展新格局。

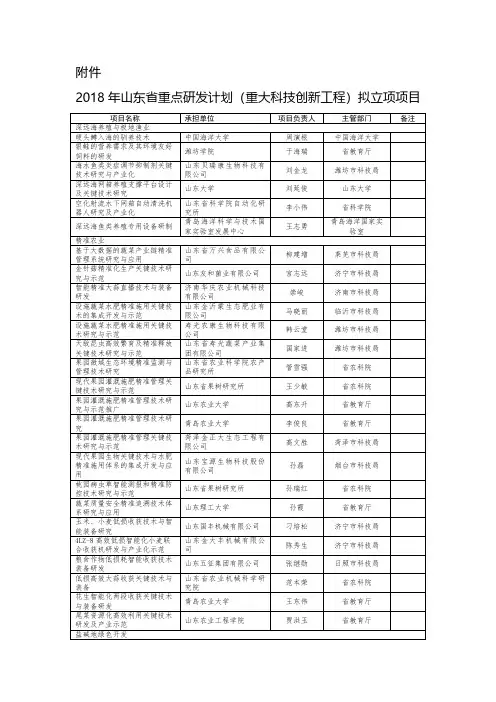

2019年度山东省重点研发计划(重大科技创新工程第一批)项目申报指南一、人工智能人工智能是引领未来的战略性技术,是推进供给侧结构性改革、振兴实体经济的新机遇,是建设制造强国和网络强国的新引擎。

为全面拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能,切实增强我省人工智能创新活力,创建和引进人工智能研究团队和创新型企业,按照有限目标、重点突破的原则,2019年重点围绕人工智能关键核心技术、大数据、信息安全、专用设备、高端软件、人工智能产业示范应用等六个研究方向,支持重点领域人工智能产品研发,攻克一批制约人工智能创新发展的重大技术瓶颈,提升制造业智能化水平,推动社会生产和消费从工业化向自动化、智能化转变,形成我省创新新优势。

(一)关键核心技术研究以数据、算法、模型、智能识别为核心,以提升感知识别、认知推理、人机交互能力为重点,研究跨媒体计算核心技术,实现跨媒体知识表征、分析、挖掘、推理、演化和利用;研究混合增强智能新架构与新技术,构建自主适应环境的混合增强智能系统及支撑环境;研究虚拟现实智能建模技术,实现虚拟现实、增强现实等技术与人工智能的有机结合和高效互动;研究自然语言处理技术,推进人类与机器的有效沟通和自由交互,实现多风格多语言多领域的自然语言智能理解和自动生成。

(二)大数据关键技术研究加强大数据技术与人工智能的结合,加速数据融合应用,构造技术先进、生态完备的品体系。

研究海量网络数据获取方法和技术,为智能感知提供全面、精准的数据源;研究数据的认知方法和分析模型,研究结构清晰、易于评估的知识表示方法,构建面向典型领域的知识图谱;基于深度神经网络、机器学习、知识推理和模式识别等理论和方法;运用大数据可视化技术,辅助知识表示,直观展示数据的分析模型、表示方法。

(三)信息安全关键技术研究围绕人工智能应用的安全需求,研究有效保障大数据安全的算法与机制,利用安全多方计算与同态加密等理论与技术完成对大数据的安全分析与协同计算,研发可靠的数据存储核心安全产品;构建可管可控可溯的区块链安全管控及溯源机制,研发区块链安全管控平台;研究可对物联网芯片、物联网设备固件、物联网设备密码算法等进行漏洞挖掘的方法和技术,研发系列相关的工具;研究工业互联网领域安全核心技术,研发相关产品。

山东省农业农村厅关于印发《山东省2024年农作物秸秆综合利用实施方案》的通知文章属性•【制定机关】山东省农业农村厅•【公布日期】2024.06.19•【字号】鲁农绿发字〔2024〕5号•【施行日期】2024.06.19•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】农业管理综合规定正文山东省农业农村厅关于印发《山东省2024年农作物秸秆综合利用实施方案》的通知鲁农绿发字〔2024〕5号各市农业农村局:现将《山东省2024年农作物秸秆综合利用实施方案》印发给你们,请结合实际抓好贯彻落实。

山东省农业农村厅2024年6月19日山东省2024年农作物秸秆综合利用实施方案为深入贯彻落实农业农村部和省委、省政府部署要求,加快推进农作物秸秆综合利用提质增效,助力农业绿色低碳高质量发展和乡村生态振兴,制定2024年秸秆综合利用实施方案如下。

一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,将秸秆综合利用与年度三农重点任务要求紧密结合,坚持农用优先、产业导向、多措并举,完善秸秆综合利用方式,推进秸秆科学还田,探索建立可推广、可持续的产业发展模式和高效利用机制,构建秸秆利用为纽带的生态循环农业模式,推动秸秆综合利用水平和能力再上新台阶。

2024年,建设27个秸秆综合利用重点县、104个以上秸秆综合利用展示基地,全省秸秆综合利用率稳定在95%左右。

二、主要任务(一)推进科学还田沃土。

充分考虑整地、播种、田间管理、病虫害防控、农民实施意愿等因素,因地制宜推行秸秆翻埋、碎混、覆盖等秸秆还田沃土模式,提升还田标准化、规范化水平。

(二)推动离田高效利用。

坚持政府推动、广泛参与、市场化运作,重点支持秸秆收、储、运、销、用市场主体,完善县域秸秆收储和供应网络,提高离田效能。

推进秸秆饲料化、能源化、基料化、原料化利用,推动形成“农用优先、多元利用”的高质高效离田利用格局。

山东省农业农村厅关于印发《2024年全省农机技术推广工作要点》的通知文章属性•【制定机关】山东省农业农村厅•【公布日期】2024.05.30•【字号】鲁农机技字〔2024〕3号•【施行日期】2024.05.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】农业科技正文山东省农业农村厅关于印发《2024年全省农机技术推广工作要点》的通知鲁农机技字〔2024〕3号各市农业农村局:为深入贯彻落实全省农业农村系统工作会议精神,全面提升农机技术推广服务能力,加快推进“两全两高”农机化发展,省厅研究制定了《2024年全省农机技术推广工作要点》。

现予印发,请结合实际抓好落实。

山东省农业农村厅2024年5月30日2024年全省农机技术推广工作要点2024年,全省农机技术推广系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习运用“千村示范、万村整治”经验,紧紧围绕全省农业农村和农业机械化中心工作,以保障粮油等作物大面积单产提升、加快补齐农机化技术装备短板、提升农机技术效能和应急救灾能力等为重点,着力提高农机化技术推广工作质效,为农业机械化全程全面高质量发展和农业强省建设提供坚强技术支撑和服务保障。

重点做好以下五个方面14项工作。

一、聚焦粮油作物大面积提单产,积极推动机械化作业质量提升1.抓好高性能播种技术与装备大面积推广应用。

围绕省农业农村厅《2024年全省粮油绿色高产高效行动实施方案》,稳步推动小麦立旋整地双镇压复式条播机,玉米高性能指夹式、气力式玉米(大豆)免耕精量播种机具升级换代。

持续开展粮油作物机械化播种作业质量对比试验示范,合理选用小麦深翻整地、多次镇压、“一喷三防”,玉米贴茬直播、单粒精播、“一喷多促”,大豆精细机播、合理增密等农机农艺技术,实现苗齐苗全苗壮,推动高性能播种技术与装备的大面积应用。

2.抓好粮油作物机收减损。

围绕《农业农村部办公厅关于将机收减损作为粮食生产机械化主要工作常抓不懈的通知》和省委、省政府关于提升粮食烘干、防灾减损能力的工作要求,瞄准主要粮油作物,深入挖掘机收减损潜力,加大小麦纵轴流联合收获机、玉米穗茎兼收或籽粒联合收获机、大豆挠性割台或大豆专用联合收割机和粮食烘干成套设施设备等高性能农机具推广应用力度。

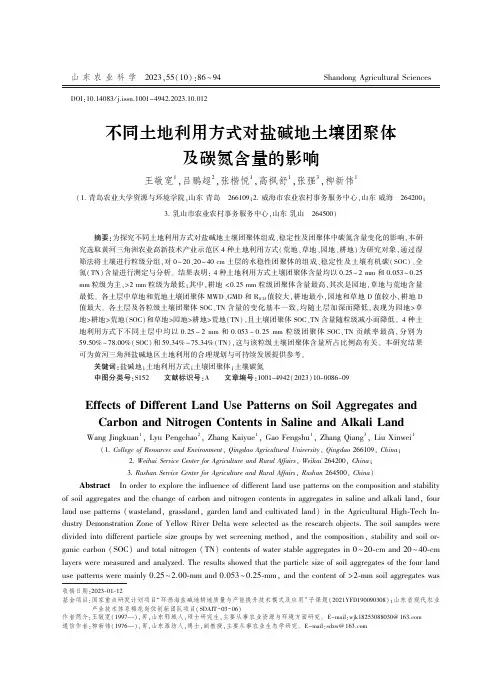

㊀山东农业科学㊀2023ꎬ55(10):86~94ShandongAgriculturalSciences㊀DOI:10.14083/j.issn.1001-4942.2023.10.012收稿日期:2023-01-12基金项目:国家重点研发计划项目 环渤海盐碱地耕地质量与产能提升技术模式及应用 子课题(2021YFD190090308)ꎻ山东省现代农业产业技术体系棉花岗位创新团队项目(SDAIT-03-06)作者简介:王敬宽(1997 )ꎬ男ꎬ山东郓城人ꎬ硕士研究生ꎬ主要从事农业资源与环境方面研究ꎮE-mail:wjk18253088030@163.com通信作者:柳新伟(1976 )ꎬ男ꎬ山东潍坊人ꎬ博士ꎬ副教授ꎬ主要从事农业生态学研究ꎮE-mail:sdxw@163.com不同土地利用方式对盐碱地土壤团聚体及碳氮含量的影响王敬宽1ꎬ吕鹏超2ꎬ张楷悦1ꎬ高枫舒1ꎬ张强3ꎬ柳新伟1(1.青岛农业大学资源与环境学院ꎬ山东青岛㊀266109ꎻ2.威海市农业农村事务服务中心ꎬ山东威海㊀264200ꎻ3.乳山市农业农村事务服务中心ꎬ山东乳山㊀264500)㊀㊀摘要:为探究不同土地利用方式对盐碱地土壤团聚体组成㊁稳定性及团聚体中碳氮含量变化的影响ꎬ本研究选取黄河三角洲农业高新技术产业示范区4种土地利用方式(荒地㊁草地㊁园地㊁耕地)为研究对象ꎬ通过湿筛法将土壤进行粒级分组ꎬ对0~20㊁20~40cm土层的水稳性团聚体的组成㊁稳定性及土壤有机碳(SOC)㊁全氮(TN)含量进行测定与分析ꎮ结果表明:4种土地利用方式土壤团聚体含量均以0.25~2mm和0.053~0.25mm粒级为主ꎬ>2mm粒级为最低ꎻ其中ꎬ耕地<0.25mm粒级团聚体含量最高ꎬ其次是园地ꎬ草地与荒地含量最低ꎮ各土层中草地和荒地土壤团聚体MWD㊁GMD和R0.25值较大ꎬ耕地最小ꎬ园地和草地D值较小ꎬ耕地D值最大ꎮ各土层及各粒级土壤团聚体SOC㊁TN含量的变化基本一致ꎬ均随土层加深而降低ꎬ表现为园地>草地>耕地>荒地(SOC)和草地>园地>耕地>荒地(TN)ꎬ且土壤团聚体SOC㊁TN含量随粒级减小而降低ꎮ4种土地利用方式下不同土层中均以0.25~2mm和0.053~0.25mm粒级团聚体SOC㊁TN贡献率最高ꎬ分别为59.50%~78.00%(SOC)和59.34%~75.34%(TN)ꎬ这与该粒级土壤团聚体含量所占比例高有关ꎮ本研究结果可为黄河三角洲盐碱地区土地利用的合理规划与可持续发展提供参考ꎮ关键词:盐碱地ꎻ土地利用方式ꎻ土壤团聚体ꎻ土壤碳氮中图分类号:S152㊀㊀文献标识号:A㊀㊀文章编号:1001-4942(2023)10-0086-09EffectsofDifferentLandUsePatternsonSoilAggregatesandCarbonandNitrogenContentsinSalineandAlkaliLandWangJingkuan1ꎬLyuPengchao2ꎬZhangKaiyue1ꎬGaoFengshu1ꎬZhangQiang3ꎬLiuXinwei1(1.CollegeofResourcesandEnvironmentꎬQingdaoAgriculturalUniversityꎬQingdao266109ꎬChinaꎻ2.WeihaiServiceCenterforAgricultureandRuralAffairsꎬWeihai264200ꎬChinaꎻ3.RushanServiceCenterforAgricultureandRuralAffairsꎬRushan264500ꎬChina)Abstract㊀Inordertoexploretheinfluenceofdifferentlandusepatternsonthecompositionandstabilityofsoilaggregatesandthechangeofcarbonandnitrogencontentsinaggregatesinsalineandalkalilandꎬfourlandusepatterns(wastelandꎬgrasslandꎬgardenlandandcultivatedland)intheAgriculturalHigh ̄TechIn ̄dustryDemonstrationZoneofYellowRiverDeltawereselectedastheresearchobjects.Thesoilsamplesweredividedintodifferentparticlesizegroupsbywetscreeningmethodꎬandthecompositionꎬstabilityandsoilor ̄ganiccarbon(SOC)andtotalnitrogen(TN)contentsofwaterstableaggregatesin0~20 ̄cmand20~40 ̄cmlayersweremeasuredandanalyzed.Theresultsshowedthattheparticlesizeofsoilaggregatesofthefourlandusepatternsweremainly0.25~2.00 ̄mmand0.053~0.25 ̄mmꎬandthecontentof>2 ̄mmsoilaggregateswasthelowest.Thecontentofsoilaggregateswithparticlesize<0.25 ̄mmincultivatedlandwasthehighestꎬfol ̄lowedbythatingardenlandꎬandthatingrasslandandwastelandwasthelowest.Ineachsoillayerꎬthemeanweightdiameter(MWD)ꎬgeometrymeandiameter(GMD)andR0.25valueofsoilaggregatesingrasslandandwastelandwerelargerꎬwhilethoseincultivatedlandwerethesmallestꎻthefractaldimension(D)valueofgardenlandandgrasslandweresmallerꎬwhilethatofcultivatedlandwasthelargest.ThecontentchangeofSOCandTNineachparticlesizesoilaggregateandeachsoillayerwerebasicallythesameꎬwhichdecreasedwiththedepthincreaseofsoillayerꎬandshowedasgardenland>grassland>cultivatedland>wasteland(SOC)andgrassland>gardenland>cultivatedland>wasteland(TN)ꎬrespectively.ThecontentofSOCandTNinsoilaggregatesdecreasedwiththedecreaseofparticlesize.ThecontributionratesofSOCandTNof0.25~2.00 ̄mmand0.053~0.25 ̄mmaggregateswerethehighestas59.50%~78.00%(SOC)and59.34%~75.34%(TN)respectivelyindifferentsoillayersofthefourlandusepatternsꎬwhichmightberelatedtothehighproportionofsoilaggregateswiththeseparticlesizes.TheseresultscouldprovidereferencesforrationalplanningandsustainabledevelopmentoflanduseinthesalineandalkaliareasoftheYellowRiverDelta.Keywords㊀SalineandalkalilandꎻLandusepatternꎻSoilaggregatesꎻSoilcarbonandnitrogen㊀㊀土壤团聚体是土壤结构的基本单位ꎬ也是土壤的重要组成部分ꎬ其组成和稳定性与土壤碳氮含量㊁土地利用方式㊁土壤生物活性㊁土壤侵蚀和植被覆盖等因素密切相关ꎬ其数量和质量可反映土壤养分供储能力ꎬ是评价土壤质量的重要指标之一[1-3]ꎮ稳定的团聚体和良好的土壤结构有利于提高土地生产力ꎬ改善土壤透气㊁透水性ꎬ增强土壤的抗侵蚀能力ꎬ促进土壤结构稳定[4]ꎮ为了分析和评价土壤团聚体的稳定性和结构特征ꎬ一般采用平均质量直径(meanweightdiameterꎬMWD)㊁几何平均直径(geometrymeandiameterꎬGMD)和分形维数(fractaldimensionꎬD)来表征[5]ꎮ已有研究表明[3-4]ꎬMWD和GMD值越大ꎬ表示团聚度越高ꎬ土壤稳定性越强ꎻD值越小ꎬ土壤水稳性团聚体含量越高ꎬ土壤结构愈加松散ꎬ通透性更好ꎮ研究表明ꎬ土壤表层中的有机碳(soilorganiccarbonꎬSOC)约90%储存在团聚体中[6]ꎮ稳定的团聚体对存储于其中的有机碳氮提供物理保护作用ꎬ通过调节其内外氧气和水分的流通情况来降低微生物对有机碳氮的矿化分解ꎬ进而提高土壤有机碳氮的固持ꎻ相应地有机碳氮作为重要的胶结物质可促进团聚体的形成ꎬ对团聚体的稳定性具有显著影响[7-8]ꎮ不同土地利用方式可以通过改变田间管理方式和植被覆盖类型来影响土壤地表凋落物含量㊁微生物丰度等土壤环境使土壤养分发生改变ꎬ进而导致土壤肥力和结构稳定性发生变化[9-10]ꎮ土地利用方式的变化对土壤碳氮含量㊁水稳性团聚体㊁渗透性等土壤动态质量指标的变异性起主导作用[11]ꎬ因而合理的土地利用方式可促进土壤团聚体的形成和提高团聚体结合有机碳氮的能力ꎬ进而增强土壤的碳㊁氮汇功能ꎬ为缓解全球气候变化发挥关键作用[3]ꎮ近年来ꎬ国内外有关土地利用方式对土壤团聚体稳定性及SOC含量影响的研究较多ꎮ罗晓虹等[12]通过对比6种土地利用方式发现ꎬ竹林和荒草地各土层中的土壤团聚体稳定性较好ꎬ且竹林土壤各土层中各粒径团聚体的有机碳含量最高ꎻTang等[13]研究南方亚热带地区不同土地利用类型发现ꎬ油松和马尾松林地土壤团聚体稳定性及SOC㊁全氮(totalnitrogenꎬTN)含量最高ꎻ李鉴霖等[1]对比发现果园地比农耕地土壤团聚体稳定性及SOC含量高ꎮ山东省盐碱地主要分布在黄河三角洲地区ꎬ该类土壤盐分含量高㊁养分低㊁土壤结构差ꎬ严重制约了黄河三角洲地区的农业生产[14]ꎮ因此ꎬ通过不同土地利用方式合理开发利用黄河三角洲盐碱地ꎬ对坚守耕地红线㊁促进农业经济发展具有重要意义ꎮ目前ꎬ针对黄河三角洲盐碱地区不同土地利用方式对土壤性质影响的研究主要集中在养分变化㊁水盐运动和碳库储存等方面[15-16]ꎬ而对盐碱地在不同土地利用方式下的土壤团聚体组成㊁稳定性及团聚体碳氮含量㊁贡献率的研究较少ꎮ本试验以黄河三角洲农业高新技术产业示范78㊀第10期㊀㊀㊀㊀王敬宽ꎬ等:不同土地利用方式对盐碱地土壤团聚体及碳氮含量的影响区荒地㊁草地㊁园地和耕地4种土地利用方式为研究对象ꎬ探讨不同土地利用方式对盐碱地土壤团聚体在0~20㊁20~40cm土层中的分布㊁稳定性及团聚体SOC㊁TN含量的影响ꎬ以期为黄河三角洲盐碱土壤结构改善和土地利用方式合理规划提供科学依据ꎮ1㊀材料与方法1.1㊀研究区与采样点概况研究区位于山东省东营市黄河三角洲农业高新技术产业示范区(118ʎ38ᶄEꎬ37ʎ18ᶄN)ꎬ处于黄河三角洲的核心区域ꎮ该地区属暖温带大陆性季风气候ꎬ多年日平均气温12.8ħꎬ年均降水量555.9mmꎬ降水季节分布不均ꎬ多集中在夏季ꎬ易造成旱涝灾害ꎬ无霜期年均206dꎮ采样点土壤类型以滨海盐渍土为主ꎬ土壤基本理化性质为有机质含量14.58g/kg㊁全氮1.12g/kg㊁碱解氮45.97mg/kg㊁有效磷4.25mg/kg㊁速效钾164.93mg/kgꎬpH值8.75㊁盐分1.28g/kgꎮ本研究设置荒地㊁草地㊁园地和耕地4种不同土地利用方式(表1)ꎮ其中荒地为撂荒3年ꎻ草地为3年生苜蓿地ꎬ一年刈割3次ꎻ园地种植苹果ꎬ至采样时为3年ꎻ耕地种植模式为3年的小麦-玉米轮作ꎮ㊀㊀表1㊀土壤采样点基本信息土地利用方式经纬度土壤主要扰动方式主要植被荒地118ʎ39ᶄ07ᵡEꎬ37ʎ18ᶄ18ᵡN无无草地118ʎ39ᶄ09ᵡEꎬ37ʎ18ᶄ20ᵡN刈割苜蓿园地118ʎ39ᶄ01ᵡEꎬ37ʎ18ᶄ16ᵡN翻耕㊁除草苹果树耕地118ʎ39ᶄ04ᵡEꎬ37ʎ18ᶄ17ᵡN翻耕㊁灌溉小麦-玉米轮作1.2㊀样品采集与处理于2021年4月采用五点取样法在每个划定的区域分别采集0~20㊁20~40cm两个土层的土壤样品ꎬ装入硬质塑料盒(避免运输过程中挤压和扰动ꎬ以免破坏团聚体)ꎮ带回实验室后将土样剔除石块㊁植物根系等杂物ꎬ沿其自然裂隙掰成直径约1cm土块混合后于通风干燥处自然风干ꎬ用于土壤团聚体测定ꎮ1.3㊀测定方法土壤水稳性团聚体的测定按照Cambardel ̄la[17]的方法进行ꎮ将100g混合土样均匀放置于2㊁0.25㊁0.053mm的套筛上ꎬ调整套筛水面高度ꎬ保证水没过筛底部ꎬ且振动时不没过其顶部ꎬ使土样充分湿润后启动土壤团聚体分析仪(TTF-100型)ꎬ以上下振幅4cm㊁30次/min的频率振动20minꎮ用清水将各粒级水稳性团聚体冲入烧杯中ꎬ60ħ烘干至恒重(约12h)ꎬ计算各粒级水稳性团聚体质量ꎮ全土和各级团聚体磨碎过0.25mm筛后采用常规农化分析方法测定有机碳(SOC)㊁全氮(TN)含量[18]ꎮ1.4㊀数据处理与分析土壤团聚体平均质量直径(MWD)和几何平均直径(GMD)分别采用公式(1)(2)计算ꎻ>0.25mm稳定性团聚体的含量(R0.25)采用公式(3)计算ꎻ分维形数(D)采用公式(4)两边取以10为底的对数得公式(5)求出ꎻ团聚体有机碳㊁全氮贡献率(CR)采用公式(6)计算[3]ꎮMWD=ðni=1(RiWi)ðni=1Wi㊀ꎻ(1)GMD=expðni=1WilnRiðni=1Wiéëêêêùûúúú㊀ꎻ(2)R0.25=Mr>0.25MTˑ100%㊀ꎻ(3)M(r<Ri)MT=RiRmaxæèçöø÷3-D()㊀ꎻ(4)lgMr<Ri()MTéëêêùûúú=3-D()lgRiRmaxæèçöø÷㊀ꎻ(5)CR=CiˑWiCTˑ100%㊀ꎮ(6)式中ꎬRi为各粒级水稳性团聚体平均直径(mm)ꎻWi为各粒级水稳性团聚体质量百分比(%)ꎻMr>0.25为粒径>0.25mm水稳性团聚体质量(g)ꎻMT为水稳性团聚体总质量(g)ꎻM(r<Ri)为粒径小于Ri的团聚体质量ꎻRmax为团聚体最大粒径ꎻCi为各粒级团聚体的有机碳(全氮)含量ꎻCT为土壤总有机碳(全氮)含量ꎮ本研究所列结果为3次重复测定值的平均值ꎬ试验数据采用MicrosoftExcel2019整理ꎬSPSS22.0软件进行统计分析ꎬ用LSD法进行差异显著88㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀性检验(P<0.05)ꎬOrigin2018软件绘图ꎮ2㊀结果与分析2.1㊀不同土地利用方式下各土层土壤团聚体组成由图1可知ꎬ不同土地利用方式下0~20㊁20~40cm土层中水稳性团聚体含量随粒级的减小呈现先增加后降低趋势ꎬ中间团聚体含量所占比例较多ꎬ>2mm及<0.053mm团聚体含量较少ꎮ0~20cm土层中ꎬ>2mm团聚体含量ꎬ不同土地利用方式之间均存在显著差异ꎬ表现为草地最高ꎬ耕地最低ꎻ0.25~2mm团聚体含量ꎬ园地㊁荒地和草地均显著高于耕地ꎬ分别高出60.93%㊁55.51%和46.48%ꎻ0.053~0.25mm团聚体含量ꎬ耕地显著高于园地㊁草地和荒地ꎬ分别高出26.75%㊁31.80%和47.99%ꎻ<0.053mm团聚体含量高低排序为耕地>荒地>园地>草地ꎬ且耕地和荒地显著高于园地和草地ꎮ20~40cm土层中ꎬ>2mm团聚体含量ꎬ不同土地利用方式之间均存在显著差异ꎬ表现为草地最高ꎬ园地最低ꎻ0.25~2mm团聚体含量ꎬ不同土地利用方式之间均存在显著差异ꎬ表现为荒地最高ꎬ耕地最低ꎻ0.053~0.25mm团聚体含量高低排序为园地>耕地>草地>荒地ꎬ且园地和耕地显著高于草地和荒地ꎻ<0.053mm团聚体含量ꎬ耕地㊁草地和荒地均显著高于园地ꎬ分别高出92.79%㊁57.32%和55.44%ꎮ综上结果表明ꎬ不同土地利用方式下不同土层各粒级水稳性团聚体含量均有差异ꎮ注:同粒级柱上不同小写字母表示不同土地利用方式之间差异显著(P<0.05)ꎬ下同ꎮ图1㊀不同土地利用方式下不同土层土壤水稳性团聚体组成2.2㊀不同土地利用方式下各土层土壤团聚体稳定性分析由表2看出ꎬ0~20cm土层中团聚体MWD排序为草地>荒地>园地>耕地ꎬ不同土地利用方式之间均存在显著差异ꎻ20~40cm土层中团聚体MWD排序与0~20cm土层一致ꎬ均以草地最大ꎬ耕地最小ꎮ0~20cm土层中团聚体GMD值在0.21~0.37mm之间ꎬ草地㊁园地和荒地均显著高于耕地ꎻ20~40cm土层中团聚体GMD值在0.23~0.36mm之间ꎬ荒地和草地显著高于园地和耕地ꎮ0~20cm土层中团聚体R0.25的大小顺序为草地>荒地>园地>耕地ꎬ与耕地相比ꎬ草地㊁荒地和园地分别显著高出64.39%㊁59.10%和57.25%ꎻ20~40cm土层中团聚体R0.25的大小顺序为荒地>草地>园地>耕地ꎬ与耕地相比ꎬ荒地㊁草地和园地分别显著高出72.64%㊁60.84%和32.50%ꎮ0~20cm土层中团聚体D值大小顺序为耕地>荒地>草地㊁园地ꎬ园地和草地显著低于荒地和耕地ꎻ20~40cm土层中团聚体D值大小顺序为耕地>草地>荒㊀㊀表2㊀不同土地利用方式下各土层土壤团聚体稳定性指标土层深度/cm土地利用方式MWD/mmGMD/mmR0.25/%D值0~20荒地0.69ʃ0.02b0.33ʃ0.02b49.24ʃ1.41ab2.64ʃ0.01a草地0.74ʃ0.02a0.37ʃ0.02a50.88ʃ1.53a2.58ʃ0.02b园地0.66ʃ0.01c0.34ʃ0.01b48.67ʃ0.51b2.58ʃ0.02b耕地0.47ʃ0.01d0.21ʃ0.01c30.95ʃ0.61c2.67ʃ0.01a20~40荒地0.70ʃ0.01b0.36ʃ0.01a51.05ʃ0.62a2.57ʃ0.01b草地0.75ʃ0.01a0.36ʃ0.01a47.56ʃ0.44b2.59ʃ0.02a园地0.57ʃ0.01c0.31ʃ0.01b39.18ʃ0.66c2.42ʃ0.01c耕地0.51ʃ0.02d0.23ʃ0.01c29.57ʃ1.15d2.61ʃ0.01a㊀㊀注:同土层同列数据后不同小写字母表示不同土地利用方式之间差异显著(P<0.05)ꎬ下同ꎮ98㊀第10期㊀㊀㊀㊀王敬宽ꎬ等:不同土地利用方式对盐碱地土壤团聚体及碳氮含量的影响地>园地ꎬ园地显著低于荒地㊁草地和耕地ꎮ对不同土地利用方式下水稳性团聚体MWD㊁GWD㊁R0.25和D值的分析表明ꎬ耕地的土壤稳定性最差ꎬ这与人为扰动影响密切有关ꎮ2.3㊀不同土地利用方式下各土层SOC㊁TN含量由图2可以看出ꎬSOC和TN含量均随土层加深而降低ꎮ0~20cm土层中ꎬSOC含量以园地土壤最高ꎬ其次为草地和耕地ꎬ荒地最低ꎬ三者较荒地分别显著提高26.36%㊁12.58%和10.68%ꎻ20~40cm土层中ꎬSOC含量变化与0~20cm土层一致ꎬ与荒地相比ꎬ园地㊁草地和耕地分别显著提高34.69%㊁14.65%和8.43%ꎮ0~20cm土层中ꎬTN含量以草地土壤最高ꎬ其次为园地和耕地ꎬ荒地最低ꎬ三者较荒地分别显著提高11.73%㊁8.21%和4.40%ꎻ20~40cm土层中TN含量变化与0~20cm土层一致ꎬ与荒地相比ꎬ草地㊁园地和耕地分别提高17.48%㊁12.94%和8.39%ꎮ其中ꎬ两个土层园地SOC含量较耕地有显著差异ꎬ草地TN含量较耕地也有显著差异ꎮ综上表明ꎬ园地(种植苹果)对盐碱地土壤SOC积累有显著的促进作用ꎬ草地(种植苜蓿)对盐碱地土壤TN积累促进作用显著ꎮ同一土层柱上不同小写字母表示不同土地利用方式之间差异显著(P<0.05)ꎮ图2㊀不同土地利用方式下土壤有机碳(A)㊁全氮(B)含量2.4㊀不同土地利用方式下各土层土壤团聚体SOC㊁TN分布及贡献率2.4.1㊀土壤团聚体SOC、TN含量㊀不同土地利用方式下不同土层各粒级团聚体SOC(图3)和TN含量(图4)存在显著差异ꎮ整体而言ꎬ团聚体SOC含量表现为园地>草地>耕地>荒地ꎬTN含量表现为草地>园地>耕地>荒地ꎻ随土层加深ꎬ各粒级团聚体SOC和TN含量相对减少ꎻ随粒级减小ꎬ团聚体SOC和TN含量总体呈下降趋势ꎬ说明大团聚体可以促进土壤碳氮积累ꎮ由图3A可知ꎬ0~20cm土层中ꎬ园地土壤中各粒级团聚体SOC含量均显著高于其他3种土地利用方式ꎬ分别高出6.75%~26.09%(>2mm)㊁13.32%~31.53%(0.25~2mm)㊁15.54%~22.68%(0.053~0.25mm)和15.13%~21.85%(<0.053mm)ꎮ由图3B可知ꎬ20~40cm土层中ꎬ园地土壤中各粒级团聚体SOC含量也均显著高于其他3种土地利用方式ꎬ分别高出23.17%~50.71%(>2mm)㊁9.89%~34.96%(0.25~2mm)㊁28.85%~42.70%(0.053~0.25mm)和20.26%~40.49%(<0.053mm)ꎮ由图4A可知ꎬ0~20cm土层中ꎬ草地土壤中各粒级团聚体TN含量均高于其他3种土地利用方式ꎬ分别高出2.53%~12.66%(>2mm)㊁2.07%~8.83%(0.25~2mm)㊁4.36%~15.92%(0.053~0.25mm)和3.50%~7.25%(<0.053mm)ꎮ由图4B可知ꎬ20~40cm土层中ꎬ草地土壤中各粒级团聚体TN含量均显著高于其他3种土地利用方式ꎬ分别高出23.17%~50.71%(>2mm)㊁9.89%~34.96%(0.25~2mm)㊁28.85%~42.70%(0.053~0.25mm)和20.26%~40.49%(<0.053mm)ꎮ综上结果表明ꎬ园地土壤团聚体对SOC有较好的固持作用ꎬ而草地土壤团聚体对TN有较好的固持作用ꎮ09㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀图3㊀不同土地利用方式下不同土层土壤团聚体有机碳含量图4㊀不同土地利用方式下不同土层土壤团聚体全氮含量2.4.2㊀土壤团聚体SOC、TN贡献率㊀由表3和表4可知ꎬ不同土地利用方式下不同土层各粒级团聚体SOC和TN贡献率有所差异ꎮ0~20cm土层中ꎬ园地㊁草地和荒地均以0.25~2mm团聚体SOC和TN贡献率最高ꎬ而耕地以0.053~0.25mm团聚体SOC和TN贡献率最高ꎮ20~40cm土层中ꎬ荒地和草地以0.25~2mm团聚体SOC贡献率最高ꎬ而园地和耕地以0.053~0.25mm团聚体㊀㊀表3㊀不同土地利用方式下不同粒级团聚体有机碳贡献率土层深度/cm土地利用方式不同粒级团聚体有机碳贡献率/%>2mm0.25~2mm0.053~0.25mm<0.053mm0~20荒地9.04ʃ0.34b39.29ʃ2.51ab24.77ʃ1.21c20.07ʃ1.16b草地13.80ʃ0.66a36.59ʃ0.73b26.12ʃ0.78bc14.55ʃ1.37c园地7.00ʃ0.79c42.31ʃ2.61a28.11ʃ2.55b16.10ʃ1.43c耕地5.33ʃ0.44d26.49ʃ0.61c35.17ʃ0.92a23.45ʃ0.64a20~40荒地7.63ʃ0.60c41.76ʃ1.79a26.69ʃ0.81d14.81ʃ0.88b草地19.53ʃ0.95a30.61ʃ0.94b28.54ʃ0.84c15.26ʃ0.62b园地5.99ʃ0.16d32.59ʃ1.51b45.40ʃ0.82a9.93ʃ0.33c耕地10.47ʃ0.40b18.14ʃ0.10c41.36ʃ0.75b19.70ʃ0.95aSOC贡献率最高ꎻ荒地以0.25~2mm团聚体TN贡献率最高ꎬ而耕地㊁园地和草地均以0.053~0.25mm团聚体TN贡献率最高ꎮ综上结果表明ꎬ各土层中>2mm团聚体SOC和TN含量最高ꎬ而在0~20cm土层中>2mm团聚体SOC和TN贡献率反而最低ꎬ这可能是由于该粒级团聚体所占比例低所导致的ꎮ与耕地相比ꎬ草地㊁园地和荒地均降低了0~20㊁20~40cm土层中<0.25mm团聚㊀㊀表4㊀不同土地利用方式下不同粒级团聚体全氮贡献率土层深度/cm土地利用方式不同粒级团聚体全氮贡献率/%>2mm0.25~2mm0.053~0.25mm<0.053mm0~20荒地8.34ʃ0.48b37.56ʃ1.56a23.02ʃ1.04c19.08ʃ0.66b草地12.22ʃ0.43a34.52ʃ1.17b26.84ʃ0.93b14.46ʃ1.21c园地6.55ʃ0.45c36.92ʃ0.36a27.51ʃ1.31b15.22ʃ0.84c耕地4.65ʃ0.36d24.66ʃ0.16c36.20ʃ1.51a22.53ʃ0.40a20~40荒地7.06ʃ0.80c39.79ʃ1.14a27.11ʃ0.80c16.04ʃ1.02b草地17.16ʃ0.43a28.24ʃ1.55c31.10ʃ1.27b16.97ʃ0.47b园地4.94ʃ0.24d31.46ʃ0.78b43.88ʃ0.94a10.38ʃ0.41c耕地10.21ʃ0.61b18.35ʃ0.89d45.09ʃ1.78a21.08ʃ0.17a19㊀第10期㊀㊀㊀㊀王敬宽ꎬ等:不同土地利用方式对盐碱地土壤团聚体及碳氮含量的影响体SOC和TN贡献率ꎬ说明草地和园地可以促进微团聚体及粉粒黏粒团聚体向大团聚体转化ꎬ而荒地可能由于受人为活动影响较小有利于大团聚体的形成ꎮ3㊀讨论3.1㊀不同土地利用方式对各土层土壤团聚体组成及稳定性的影响人为活动通过土地利用㊁耕作方式变化及不同农业管理措施等深刻影响着土壤团聚体的组成㊁稳定性及粒级变化[19]ꎮ土壤团聚体的组成及含量是土壤物理性质的敏感性指标ꎬ不同粒级团聚体对土壤孔隙度㊁养分供应和固持等具有不同作用ꎬ因此团聚体大小分布状况对土壤质量有显著影响[20]ꎮ本研究表明ꎬ在0~20cm土层中ꎬ园地㊁荒地和草地土壤0.25~2mm团聚体含量最高ꎬ耕地土壤0.053~0.25mm团聚体含量最高ꎻ而20~40cm土层中ꎬ荒地土壤0.25~2mm团聚体含量最高ꎬ园地㊁耕地和草地土壤0.053~0.25mm团聚体含量最高ꎮ产生该现象的原因是荒地土壤受到的人为扰动少ꎬ地表荒草每年几乎全部死亡凋落进入土壤ꎬ其植物残体及深层根茎有利于土壤有机物积累[21]ꎬ使土壤颗粒间胶结作用增强[12]ꎬ进而增加了各土层>0.25mm团聚体含量ꎻ而对于耕地㊁园地和草地来说ꎬ土壤易受到较为剧烈的人为扰动ꎬ耕地㊁园地翻耕和草地刈割都会导致土壤大团聚体破碎化ꎬ由于园地㊁草地地表凋落物和覆盖物较多ꎬ土壤抗侵蚀能力较强ꎬ有利于增加表层土壤>0.25mm团聚体含量ꎬ而耕地各土层大团聚体含量均为最低ꎬ这与姜敏等[22]的研究结果相似ꎮ不同土地利用方式对不同土层团聚体稳定性具有不同影响ꎮ本研究中ꎬ各土层中水稳性团聚体的MWD和GMD均以草地最大ꎬ耕地最小ꎬ说明草地土壤稳定性最强ꎬ耕地土壤稳定性最差ꎮ稳定性团聚体的含量(R0.25)被认为是土壤中最好的结构体ꎬ可以用来衡量土壤结构的优劣ꎬ其含量越高ꎬ表明土壤抗蚀能力越好[7]ꎮ各土层R0.25均以耕地最低ꎬ说明耕地土壤抗侵蚀能力最差ꎮ通过对比各土层中水稳性团聚体的D值同样可以发现耕地土壤结构易遭到破坏ꎬ稳定性较差ꎮ研究发现ꎬ在表征土壤团聚体稳定性指标之间存在着相互不吻合的现象ꎬ尤其是在20~40cm土层中ꎬ这可能与盐碱土壤本身结构差㊁地下水位高㊁高盐导致的土壤黏重等因素有关[23]ꎬ同时加上剧烈的人为扰动ꎬ二者综合作用ꎬ就使得盐碱地土壤团聚体的稳定性更为复杂ꎮ整体而言ꎬ在盐碱条件下草地表现出更好的土壤结构和团聚体稳定性ꎬ这是由于苜蓿可以产生大量的须状不定根ꎬ随着老根死亡和不断被分解ꎬ产生大量有机物质促进土壤团聚体形成[20]ꎬ且土壤全年覆盖度极高ꎬ说明苜蓿对盐碱地土壤团聚体改良起重要作用ꎮ3.2㊀不同土地利用方式对各土层SOC㊁TN和团聚体SOC㊁TN的影响土壤碳㊁氮含量与土壤肥力和有机物料输入输出紧密相关ꎬ是陆地土壤碳库和氮库的重要组成部分ꎬ同时土壤性质㊁土地利用方式㊁农业管理㊁地覆植被等均会影响SOC㊁TN的含量及分布[24]ꎮ尤其土地利用方式的不同对土壤碳㊁氮含量影响很大ꎬ特别是在生态比较脆弱的黄河三角洲地区ꎮ本研究中ꎬ不同土地利用方式下SOC㊁TN含量随土层加深均呈逐渐降低趋势ꎮ究其原因主要是由于表层土壤优先获得植物凋落物㊁根系分泌物㊁外源添加物等有机物料的输入ꎬ并逐步传导至深层土壤ꎬ因此表现为表层SOC和TN含量高于深层土壤[24]ꎬ这与乔鑫鑫等[25]的研究结果相似ꎮ不同土地利用方式下ꎬ各土层SOC含量表现为园地>草地>耕地>荒地ꎬTN含量表现为草地>园地>耕地>荒地ꎬ说明盐碱土壤在人为开发利用后ꎬ通过其植物凋落物㊁根系分泌物和外源肥料等形式提供的碳源和氮源被植物吸收或者分解外ꎬ有更多的碳㊁氮在土壤中积累[26]ꎮ园地和草地的SOC㊁TN含量均高于耕地ꎬ这是因为园地和草地有较多植物凋落物和根系分泌物ꎬ且苜蓿属于豆科植物ꎬ与根瘤菌结合具有生物固氮作用ꎬ而耕地中生长的作物大部分被收获ꎬ只有少量植物体残留在土壤中ꎬ且耕作会加快土壤碳㊁氮元素的分解转化㊁淋溶和迁移[23]ꎮ总的来说ꎬ园地和草地均能有效提高盐碱地土壤碳㊁氮含量ꎬ具有良好的生产潜能ꎬ而耕地则需増施有机物料以提高土壤碳㊁氮含量ꎬ维持土壤碳氮库平衡ꎮ土壤团聚体碳㊁氮含量影响着团聚体的形成ꎬ团聚体的组成与稳定性又深刻影响着团聚体碳㊁氮的利用㊁固持与矿化[27]ꎮ本研究结果表明ꎬ对29㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第55卷㊀于团聚体SOC㊁TN含量ꎬ不同土地利用方式下随土层深度的变化与各土层SOC和TN含量的变化一致ꎬ各土层>0.25mm粒级的大团聚体均高于<0.25mm粒级的微团聚体ꎬ这与胥佳忆等[3]的研究结果一致ꎬ说明土壤团聚体SOC㊁TN含量与土层深度和团聚体粒级均密切相关ꎮ研究发现ꎬ土壤团聚体SOC与TN含量变化趋于一致ꎬ原因可能是土壤碳㊁氮变化通常相辅相成ꎬ各粒级团聚体内氮元素含量随碳元素含量的变化而变化[28]ꎮ从各粒级团聚体SOC㊁TN贡献率可知ꎬ不同土地利用方式下各土层均表现为0.25~2mm和0.053~0.25mm粒级贡献率较高ꎬ分别为59.50%~78.00%和59.34%~75.34%ꎬ主要原因是这两个粒级团聚体所占比例较高ꎮ总的来看ꎬ草地土壤>0.25mm粒级的大团聚体SOC㊁TN贡献率最高ꎬ而耕地土壤<0.25mm粒级的微团聚体SOC㊁TN贡献率最高ꎬ究其原因是耕地受人为翻耕影响导致土壤中大团聚体破碎形成微团聚体ꎬ而草地根系纵横且覆盖度高ꎬ能够较好地保护土壤中大团聚体不被破坏[23]ꎬ从而提高土壤大团聚体中SOC㊁TN的贡献率ꎮ综上所述ꎬ本研究中不同土地利用方式对黄河三角洲盐碱地土壤团聚体组成㊁稳定性及SOC㊁TN含量及其内在机理均产生了一定影响ꎮ不同土地利用方式因人为扰动㊁农田管理和地表植被不同而异ꎬ土壤外源碳㊁氮的输入量明显不同ꎬ进而引起土壤团聚体和碳氮含量的差异ꎮ另外ꎬ土壤微生物是形成土壤团聚体最活跃的生物因素[29]ꎬ因此进一步研究不同土地利用方式下盐碱地土壤团聚体稳定性及碳氮含量差异ꎬ还需监测土壤微生物的响应和变化过程ꎬ同时盐碱地土壤pH值和盐分含量等指标的变化对团聚体的影响也需进一步探究ꎬ进而更全面揭示不同土地利用方式下黄河三角洲盐碱地土壤团聚体结构特征㊁碳氮含量及影响机制ꎮ4㊀结论本研究以黄河三角洲农业高新技术产业示范区为研究区域ꎬ分析了4种不同土地利用方式对盐碱地土壤团聚体分布㊁稳定性及相关碳氮含量的影响ꎮ主要研究结论如下:(1)不同土地利用方式下ꎬ各土层水稳性团聚体组分的百分含量随粒级的减小呈先增加后降低的趋势ꎬ均以0.25~2mm和0.053~0.25mm粒级为主ꎬ>2mm粒级团聚体占比最低ꎬ且不同粒级均以草地土壤占比最高ꎮ(2)不同土地利用方式下ꎬ各土层水稳性团聚体MWD㊁GMD和R0.25均以草地和荒地较大㊁耕地最小ꎬD值均以园地和草地较小㊁耕地最大ꎮ总体来看ꎬ草地更有利于维持或提高土壤团聚体稳定性ꎬ耕地由于受人为干扰导致土壤团聚体稳定性差ꎬ进而造成土壤结构退化ꎮ(3)不同土地利用方式下ꎬ各土层SOC含量排序为园地>草地>耕地>荒地ꎬTN含量排序为草地>园地>耕地>荒地ꎬ均随土层加深而降低ꎻ各粒级土壤团聚体SOC㊁TN含量与各土层SOC和TN含量排序一致ꎬ且均随粒级减小而降低ꎮ各土层0.25~2mm和0.053~0.25mm粒级团聚体对土壤碳㊁氮贡献率高达59.50%~78.00%和59.34%~75.34%ꎬ以园地土壤贡献率最高ꎮ综合来说ꎬ草地和园地更有利于黄河三角洲盐碱地土壤团聚体稳定性提高和碳氮养分固持ꎮ参㊀考㊀文㊀献:[1]㊀李鉴霖ꎬ江长胜ꎬ郝庆菊.土地利用方式对缙云山土壤团聚体稳定性及其有机碳的影响[J].环境科学ꎬ2014ꎬ35(12):4695-4704.[2]㊀Blanco ̄CanquiHꎬLalR.Mechanismsofcarbonsequestrationinsoilaggregates[J].CriticalReviewsinPlantSciencesꎬ2004ꎬ23(6):481-504.[3]㊀胥佳忆ꎬ李先德ꎬ刘吉龙ꎬ等.农业土地利用转变对土壤团聚体组成及碳㊁氮含量的影响[J].环境科学学报ꎬ2022ꎬ42(8):438-448.[4]㊀刘帅ꎬ赵西宁ꎬ李钊ꎬ等.不同改良剂对旱地苹果园壤土团聚体和水分的影响[J].水土保持学报ꎬ2021ꎬ35(2):193-199.[5]㊀祁迎春ꎬ王益权ꎬ刘军ꎬ等.不同土地利用方式土壤团聚体组成及几种团聚体稳定性指标的比较[J].农业工程学报ꎬ2011ꎬ27(1):340-347.[6]㊀JastrowJD.Soilaggregateformationandtheaccrualofparticu ̄lateandmineral ̄associatedorganicmatter[J].SoilBiologyandBiochemistryꎬ1996ꎬ28(4/5):665-676.[7]㊀张玉铭ꎬ胡春胜ꎬ陈素英ꎬ等.耕作与秸秆还田方式对碳氮在土壤团聚体中分布的影响[J].中国生态农业学报:中英文ꎬ2021ꎬ29(9):1558-1570.[8]㊀黑杰ꎬ李先德ꎬ刘吉龙ꎬ等.轮作模式对农田土壤团聚体及碳氮含量的影响[J].中国水土保持科学:中英文ꎬ2022ꎬ20(3):126-134.39㊀第10期㊀㊀㊀㊀王敬宽ꎬ等:不同土地利用方式对盐碱地土壤团聚体及碳氮含量的影响。

山东省农业农村厅关于做好2023年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知文章属性•【制定机关】山东省农业农村厅•【公布日期】2023.07.20•【字号】鲁农科教字〔2023〕24号•【施行日期】2023.07.20•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】农业管理其他规定正文山东省农业农村厅关于做好2023年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知鲁农科教字〔2023〕24号各市农业农村(畜牧兽医)局,沿海市渔业主管局:根据《农业农村部办公厅关于做好2023年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》(农办科〔2023〕14号),为深入指导各地落实人员培训、集成示范、指导服务等任务,充分发挥补助项目强队伍、推技术、带小农的基础支撑作用,稳定基层农技推广队伍,持续提升农技推广服务能力水平,满足小农户与新型经营主体技术需求,全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给,现就做好2023年基层农技推广体系改革与建设任务实施有关事项通知如下。

一、总体思路全面学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,特别是“基层农技推广体系要稳定队伍、提升素质、回归主业,强化公益性服务功能”等重要讲话精神和对山东工作的重要指示精神,紧紧围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给、推动黄河流域生态保护和高质量发展、农业绿色低碳高质量发展先行区建设等重大任务,组织引导基层农技推广体系履行好促转化、推技术、做示范等公益性职能,支持推动农业科技社会化服务组织规范发展,创新技术推广服务方式方法,集成组装先进技术模式,加大高产优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度,提升农技推广服务效能,提供综合技术解决方案,为打造乡村振兴齐鲁样板、加快建设农业强省提供坚强科技支撑和人才保障。

二、实施原则(一)聚焦重点,服务大局。

聚焦大豆玉米等主要粮油作物,打造技术集成创新平台,以县域为单元筛选推广适宜品种、形成综合技术解决方案,落实大豆玉米等推技术提单产技术要求。

山东省农业农村厅、山东省畜牧兽医局、山东省科学技术厅关于推介发布2022年全省农业主推技术的通知文章属性•【制定机关】山东省农业农村厅,山东省畜牧兽医局,山东省科学技术厅•【公布日期】2022.06.20•【字号】鲁农科教字〔2022〕27号•【施行日期】2022.06.20•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】农业科技正文山东省农业农村厅、山东省畜牧兽医局、山东省科学技术厅关于推介发布2022年全省农业主推技术的通知鲁农科教字〔2022〕27号各市农业农村局(畜牧兽医局)、科技局,沿海市渔业主管局,有关农业高校、科研院所,厅属有关单位:为加快先进适用农业技术推广应用,省农业农村厅、省畜牧兽医局、省科学技术厅在全省广泛征集的基础上,组织遴选了100项农业主推技术。

现予推介发布。

各地、各有关单位要结合当地农业产业发展实际,以基层农技推广体系、现代农业产业技术体系、农民教育培训体系为依托,以各类农业科技示范展示基地和示范主体为平台,选择适宜的技术开展示范推广和宣传培训,加快促进农业主推技术进村入户,为推动农业高质量发展和乡村产业振兴提供有力的科技支撑。

附件:2022年山东省农业主推技术山东省农业农村厅山东省畜牧兽医局山东省科学技术厅2022年6月20日2022年山东省农业主推技术一、小麦、玉米技术(8项)1.旱地小麦抗逆高效简化栽培技术2.小麦高低畦种植技术3.黄河三角洲轻中度盐碱地冬小麦控盐节肥高产栽培技术4.小麦播前播后镇压保墒壮苗技术5.小麦机械镇压抗逆增产技术6.原粮产后储藏减损技术7.夏玉米抗逆防灾减损稳产栽培技术8.夏玉米苗带清茬种肥精准同播技术二、棉花技术(3项)1.黄河流域棉花全程减量增效化学防治关键技术2.高品质短季棉蒜(麦)后直播轻简高效栽培技术3.黄河三角洲地区棉花牧草轮作周年土地利用高效栽培技术三、花生技术(5项)1.花生单粒精播节本增效高产栽培技术2.花生带状轮作复合种植技术3.丘陵旱薄地花生高产稳产综合配套技术4.夏直播花生轻简高产高效栽培技术5.盐碱地花生高产高效生产技术四、杂粮技术(3项)1.大豆玉米带状复合高效种植技术2.麦茬稻“四减三提”轻简高效栽培技术3.甘薯高效轻简化覆膜栽培技术五、蔬菜技术(9项)1.露地青花菜化肥农药减施增效栽培技术2.设施番茄高畦宽行宜机化种植技术3.草莓穴盘引插育苗技术4.北方地区设施蔬菜健康栽培提质增效关键技术5.蔬菜集约化高效育苗技术6.早春设施马铃薯高效栽培技术7.设施蔬菜绿色优质生产技术8.设施小型西瓜早春高效立体栽培技术9.设施果菜绿色生产熊蜂授粉增产提质技术六、食用菌技术(3项)1.香菇“设施化制棒、生态化出菇”生产关键技术2.长根菇菌包抗病培育及健康出菇管控关键技术3.食用菌液体菌种精准化高效制备技术七、果茶技术(8项)1.大樱桃避雨防霜设施栽培技术2.冬枣安全生产全程控制关键技术3.黄河滩区果品高质量发展模式关键技术4.盐碱地葡萄优质高效限根栽培技术5.现代桃轻简集约建园技术6.果园混合生草沃土控害技术7.梨优质高效标准化栽培关键技术8.茶树嫩枝无纺布轻基质气雾快繁技术八、植保技术(12项)1.短期轮作防控苹果重茬障碍技术2.棉花重要害虫绿色防控技术3.草地贪夜蛾监测预警与综合防控技术4.姜病虫草害绿色防控关键技术5.花生重大病虫害农药减量控害技术6.蔬菜重大害虫烟粉虱及其传播的病毒病绿色防控技术7.现代苹果园病虫害精准防控技术8.减轻设施蔬菜连作障碍伴生栽培技术9.玉米-花生间作模式下病虫害绿色防控技术10.设施果菜绿色生产天敌治虫减药控害技术11.小麦茎基腐病绿色防控关键技术12.带状复合种植模式下大豆田有害生物高效可持续控制技术九、土肥技术(10项)1.冬小麦水肥高效利用技术2.玉米种肥同播氮肥适度深施诱根增效技术3.花生滴灌水肥一体化高效栽培技术4.夏玉米滴灌水肥一体化栽培技术5.滨海盐碱地土壤快速改良与培肥地力技术6.小麦-玉米轮作种植体系下缓控释肥种肥同播施用技术7.大蒜有机肥替代化肥技术8.黄淮海小麦玉米喷灌水肥一体化技术9.果园酸化土壤改良技术10.冬小麦一次性施肥技术十、环能技术(5项)1.设施黄瓜秸秆原位还田技术2.夏玉米化肥农药减施增效技术3.农作物秸秆精细化全量还田技术4.大棚蔬菜秸秆精细化全量还田改土保肥技术5.麦茬稻秸秆精细化还田“一增两减”节肥增效技术十一、农机化技术(8项)1.黄河中下游地区设施种植节水灌溉技术2.替代大豆蛋白的高蛋白牧草饲料全产业链农机化加工生产技术3.棉花生产全程机械化技术4.大蒜种收机械化技术5.山药高效低损机械化收获技术6.水稻节水机械化高效栽培技术7.丹参机械化收获技术8.北方丘陵山地甘薯全程机械化生产技术十二、水产养殖技术(6项)1.“参-虾(蟹)-藻”多营养层次生态养殖技术2.工厂化养殖尾水净化治理技术3.优质高效配合饲料替代幼杂鱼养殖乌鳢应用技术4.日本对虾工厂化健康养殖技术5.淡水池塘养殖尾水生物治理技术6.海水池塘南美白对虾生态育苗技术十三、畜牧业技术(20项)1.猪用玉米全株青贮生产与应用技术2.规模化奶牛场核心群选育及扩群技术3.规模化养驴繁育能力提升技术4.动物源细菌耐药性监测溯源与精准用药关键技术5.奶牛节本增效营养调控与精准养殖关键技术6.优质高产多胎肉用绵羊繁育与饲养技术7.家禽智能化多层立体养殖技术8.肉兔标准化生产关键技术9.家禽智能化生产管理技术10.盐碱地优质饲草高效生产技术11.羔羊TMR颗粒饲料育肥新技术12.牛羊布鲁氏菌病、结核病等重要人畜共患病净化关键技术13.生猪疫病精准诊断与综合防控技术14.规模猪场安全清洁与健康养殖技术15.畜禽养殖场“太阳能+空气能+热回收”多能互补清洁节能供热技术16.微生物发酵饲料生产利用技术17.蛋鸡“两低一高”饲料利用技术18.规模化猪场安全生产及疫病防控智能化关键技术19.畜禽源头减量与粪污资源化综合利用技术20.禽白血病病毒与禽网状内皮组织增殖病病毒联合净化技术。

山东省农业农村厅关于印发山东省农业技术人员职称评价标准条件的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 关于印发山东省农业技术人员职称评价标准条件的通知各市农业农村局、人力资源社会保障局,省直各部门(单位),各大企业:现将《山东省农业技术人员职称评价标准条件》印发给你们,请遵照执行。

山东省农业农村厅山东省人力资源和社会保障厅2020年10月15日山东省农业技术人员职称评价标准条件第一章总则第一条为遵循农业技术人才成长规律,进一步建立完善符合农业技术人员职业特点的职称评审和人才评价制度,根据《人力资源社会保障部农业农村部关于深化农业技术人员职称制度改革的指导意见》(人社部发〔2019〕114号)、《中共山东省委办公厅山东省人民政府办公厅关于深化职称制度改革的实施意见》(鲁办发〔2018〕1号)等文件精神,结合我省实际,特制定本评价标准条件。

第二条农业技术职称共分为初级职称、中级职称、副高级职称和正高级职称4个等级。

其中,初级职称分设员级和助理级,员级职称名称为农业技术员,助理职称名称为助理农艺师(助理畜牧师、助理兽医师);中级职称名称为农艺师(畜牧师、兽医师);副高级职称名称为高级农艺师(高级畜牧师、高级兽医师);正高级职称名称为正高级农艺师(正高级畜牧师、正高级兽医师)、农业技术推广研究员。

第三条围绕实现农业农村现代化总目标和实施乡村振兴战略任务要求,评审专业设置为农学、园艺、土肥、植保、畜牧、兽医、农业资源环境、农产品加工与质量安全等专业,可结合实际对农业技术人员职称相关评审专业进行动态调整,促进专业设置与农业农村发展需求相适应。

第四条本标准条件适用于全省从事农业专业技术工作的专业技术人员。

2023年山东农业主推技术推广应用效果总结一、背景介绍1.1 国家粮食安全重要性粮食安全是国家的重要问题,直接关系到国家的经济发展和社会稳定。

而农业技术的推广应用对于提高粮食产量和质量具有重要意义。

山东作为我国的粮食大省,其农业技术推广应用效果对于国家粮食安全具有重要影响。

1.2 山东农业发展现状山东省是我国的大省之一,农业发展潜力巨大。

但是由于受限于传统农业模式,农业生产效率相对较低,农民收入水平不高。

加强农业技术推广应用,提高农业生产效率和质量成为当务之急。

二、技术推广应用情况2.1 技术推广范围在2023年,山东省开展了广泛的农业技术推广应用工作,涉及作物种植、肥料施用、农药防治、农业机械化等方面。

2.2 重点推广技术针对当前农业生产中存在的问题,山东省重点推广了高效节水灌溉技术、绿色有机肥料施用技术、精准农业技术等。

2.3 推广对象技术推广应用覆盖了山东省的各个地区和不同类型的农业经营主体,包括大型农场、农民合作社、家庭农场等。

三、应用效果总结3.1 农产品产量提高通过技术推广应用,山东省农产品的产量得到了明显提高,粮食产量和质量得到了保障,农产品供给更加稳定。

3.2 农业生产效率提高采用了精准农业技术后,农业生产过程更加科学化、合理化,农民的生产成本得到了有效控制,生产效率大幅提高。

3.3 农产品质量提升绿色有机肥料施用技术的推广应用有效降低了农产品中化学残留物的含量,农产品质量得到了显著提升。

3.4 农民收入增加通过技术推广应用,农民的收入水平得到了提升,农业劳动生产率得到了有效提高,农民获得了更多的实际利益。

3.5 农业可持续发展通过技术推广应用,山东省农业实现了可持续发展,农业生态环境得到了有效保护,农业发展质量和效益得到了提升。

四、后续发展建议4.1 持续推广技术未来,山东省应该继续加大农业技术推广应用力度,将先进的农业技术持续传播到乡村,让更多的农民受益。

4.2 加强技术培训加强对农民的农业技术培训,提高他们的科学种植、生产管理水平,进一步提高农业生产效率和质量。

DOI:10.3969/j.issn.1003-1650.2024.15.023保护性耕作技术是以机械化作业为主要手段,按照农作物生长发育规律,采用少耕或者免耕方法推广应用秸秆还田和残茬覆盖等保护措施,更好地保护农田土壤,有效培肥地力,起到蓄水保障、防止水土流失的作用,以此来降低农业生产成本,真正实现农业可持续发展。

小麦是我国重要的粮食性作物,小麦的产量和品质对保障国家粮食安全有很大帮助,传统小麦生产模式之下,机械设备反复在农田当中碾压使得土壤耕作层逐渐变浅,严重影响到植株的正常生长,极容易造成后期阶段的小麦倒伏。

新时期结合小麦的生长发育情况,积极推广应用机械化保护性耕作技术能够更好地提高生产效率和生产质量,同时也能够营造更好的土壤环境,满足小麦植株的生长需求。

本文主要结合实际工作经验,总结了小麦机械化保护性耕作技术要点,与广大同行共同交流与探讨。

小麦是山东地区的重要粮食性作物,小麦的产量和品质对保障粮食安全有着很大的帮助。

传统小麦种植模式之下普遍存在着耕作制度不合理的现象,由于反复地对小麦农田土壤进行侵扰,再加上机械设备的反复碾压使得耕作层逐渐变浅,犁底层加深,严重影响到小麦植株生长发育,同时也进一步影响到养分和水分的科学供给,导致土壤理化性质发生了翻天覆地的变化。

为更好解决小麦栽培管理期间所存在的诸多问题,机械化保护性耕作技术应运而生。

在生产过程中通过免耕播种、机械化秸秆还田作业、土壤深松完成小麦的播种施肥等诸多工作,营造良好的土壤层,确保播种之后种子能够快速萌发。

保护性耕作技术的有效推广和应用,能够充分发挥优质小麦品种的生产潜力,同时也能够营造良好的土壤层结构,为推动农业现代化和农业可持续化奠定坚实基础。

一、小麦机械化保护性耕作技术的应用优势1、有利于环境保护小麦机械化保护性耕作技术通过实施一系列的农业措施,有效地保护了土壤和生态环境,减少了对土地的破坏,实现了农业的可持续发展。

机械化保护性耕作技术能够改善土壤结构,提高土壤的有机质含量,增强土壤的保水和保肥能力,从而减少了化肥和农药的使用。

672023.7以及农业种植业市场发展变化的规律,制定完善的农业种植业物资供应、加工、销售监管制度,充分发挥农业技术推广的公益性特点,站在农民的角度上推广农业技术,调动农民使用新型农业技术的积极性和主动性。

3.4 加强宣传力度根据各地区农业种植业发展的实际需求,制定完善的农业种植业推广计划,加大先进农业技术应用宣传力度,确保各地区农业种植业的健康可持续发展。

比如,在农村聚集地,相关部门应该采用流动宣传车等方式开展全天候农业技术推广活动,通过在各个农村聚集地设立农业技术流动推广点的方式,帮助农民解决农业种植过程中农业技术推广和应用的问题,合理运用先进农业技术,扩大农业技术推广范围,提高农业技术在农业种植业生产中的应用效果。

4 结语总而言之,通过对我国农业种植业发展现状的深度分析,制定科学合理的农业种植业可持续发展战略,促进农业种植业经济效益和社会效益的全面提升。

相关部门在大力推广和普及农业技术时,建立完善的农业技术推广机制,在全社会范围内营造良好的农业技术推广氛围,扩大农业技术推广应用的范围,充分发挥先进农业技术的优势,增加农户的经济收入。

作者简介:朱洪凯(1974-),男,本科,高级农艺师。

研究方向:农技推广。

现代化技术在农业种植中的应用左 霞,赵海玲(山东省临朐县辛寨街道农业综合服务中心,山东 临朐 262611)摘要:当前,我国农业技术的高效发展涉及机械设备、生物及信息、光技术等各类学科领域,现代化技术的融入,给农业生产带来了应用技术,对推动农业种植具有重要意义。

相对于传统农业生产技术,现代化科学技术更具良好的发展优势,在农民开展农业种植等各项劳动中,都向着现代化、智能化的方向良性循环。

关键词:现代化技术;农业种植;农作物在生产发展的过程中,各行各业的不断进步能够进一步地分析农业领域的技术环境,进一步帮助农业种植工作提供优良的技术支持。

随着在传统农业种植过程中,现代化的技术飞速发展,应用于解决当前存在的问题,不仅提高农业生产质量、效率,有效带动农户经济效益,而且不断满足人们的生活需求。