中医史上的走方医

- 格式:pdf

- 大小:82.99 KB

- 文档页数:1

中医药名家故事【导语】中医药是我国传统文化的瑰宝,历经数千年的沉淀与发展,孕育出了一批又一批著名的中医药名家。

他们不仅精通医术,更有着一颗悬壶济世的仁心。

下面,让我们一起走进这些中医药名家的故事,感受他们的智慧和品质。

一、张仲景:医圣之路张仲景,东汉著名医学家,被尊称为“医圣”。

他自幼酷爱医学,勤奋好学,博采众长。

张仲景在任长沙太守期间,正值疫病流行,他毅然决定亲自为百姓治病。

他通过观察病情,研究病因,总结出了许多有效的治疗方法,并编写了《伤寒杂病论》,为后世留下了宝贵的医学财富。

二、华佗:外科圣手,刮骨疗毒华佗,东汉著名医学家,被誉为“外科圣手”。

他精通内科、外科、妇产科等多种医术,尤其擅长外科手术。

华佗发明了麻沸散,使患者在手术过程中减轻痛苦。

他还曾为关羽刮骨疗毒,成为千古佳话。

然而,华佗的才华最终却因曹操的猜忌而遗憾离世。

三、扁鹊:望闻问切,四诊法扁鹊,战国时期著名医学家,他创立了望、闻、问、切四诊法,为后世中医诊断疾病提供了基本方法。

扁鹊周游列国,医术高超,他不仅善于治疗内科疾病,还精通外科、儿科、妇科等多种医术。

他敢于直言,勇于救治权贵,一生致力于为广大百姓解除病痛。

四、孙思邈:药王之称,千古传颂孙思邈,唐代著名医学家,被誉为“药王”。

他自幼聪颖过人,勤奋好学,精通医学。

孙思邈一生致力于医学研究,编写了《千金要方》和《千金翼方》等医学著作,为后世留下了丰富的医学知识。

他提倡医德,强调医生要关爱患者,为百姓健康贡献了自己的力量。

五、李时珍:本草纲目,惠泽后世李时珍,明代著名医学家,他历时27年,编写了《本草纲目》,为我国药物学的发展做出了巨大贡献。

李时珍亲自考察药物,纠正了许多药物的误解,丰富了药物的品种。

他的《本草纲目》被誉为“东方药物学的百科全书”,对后世产生了深远影响。

总结:中医药名家们用他们的智慧和仁心,为我国医学事业的发展做出了巨大贡献。

赵学敏与走方医

中国历史上的医家大体可以分为两类,一类是正统的官方医生,这些人大多服务于政府太医院,属于出身正宗的中医,其中许多医学家兼通儒学,或者是儒者兼通医学,亦官亦医,这些人皆被称为儒医。

另一类医生在民间流动行医,多用针灸、拔火罐和草药、单方、秘方为人治病,他们游走乡村城镇之间,为吸引人们注意力,常手摇串铃,以卖药治病为业,故称“铃医”亦称“走方医”或“草泽医”。

清代中期,有一位叫赵学敏的医生,出生于江南一个官宦人家,自小立志学医,在学医过程中他不只读经典医书,还非常重视民间的医疗经验和技术。

他发现民间蕴藏着丰富的医药知识,但是这些民间的防病、治病经验历来都得不到重视,为什么肩背药箱、手持串铃、游乡串户的走方医被轻蔑地称为“江湖郎中”?为什么后世医家在总结经验以及编写医书时都不记载“铃医”、“走方医”的经验?赵学敏认为这都是人们看不起民间医药的结果。

赵学敏有一个亲戚叫赵柏云,就是一个走方的郎中,但是他医术高明,远近闻名。

赵学敏与他交谈,发现他有很多真知灼见,于是“录其所授,重加芟订,存其可济于世者,部居别白,都成一编,名之曰《串雅》”。

这是在中医浩瀚的医书中第一部总结走方医经验的著作。

“串雅”的意思就是让摇串铃的走方医进入大雅之堂。

他把走方医的用药特点,归纳为贱、验、便三字诀。

“一曰贱,药物不取贵也,二曰验,以下咽即能去病也;‘三曰便,山林僻邑仓促即有”。

《串雅》记载了许多民间医方,例如,用吴茱萸研末调醋贴两脚心(涌泉穴),可以治疗咽喉炎;用五倍子研末填脐中,可以治疗盗汗;用荸荠汁滴眼,可以治疗红眼睛;用刀豆子烧成灰进行冲服,可以治疗呃逆不止等。

有些单方,目前临床上仍在使用,并有一定的医学价值。

在华夏民族悠久的历史文明中,医学是一枚璀璨(cuǐ càn)的明珠。

在古代,有许多名医为后人称颂,如春秋战国时期的扁鹊、东汉的华佗、张仲景、唐代的孙思邈(miǎo)等等。

就中药学的研究而言,成就最大者莫过于曾被誉为“医中之圣”的李时珍,他成就了闻名世界的药物学巨著《本草纲目》,是永远也不会让人忘怀的一代名医。

中医,在世界医学中,一直是一个神奇而深邃的领域。

而记录了包括动物、植物和矿物等药品共一千八百九十二味药的《本草纲目》,更加神奇。

在十六世纪末问世后,刚过半个世纪,波兰人卜弥格便将其中植物部分译成拉丁文,传入欧洲,后来又被译成日、德、法、英、俄、朝等国文字,传到世界各地,其中英译本多达十余种,这些国家的医界,把这部著作誉为“东方医学巨典”。

英国著名生物学家达尔文,对它推崇备至,称它为“中国古代的百科全书”。

人们瞩目这部重要的医药文献时,不会忘记为之奋斗一生、呕心沥血的名医李时珍。

人们惊叹于他的成就,同时,更为他伟大的一生和高尚的人格而感动。

一、慎重抉择 随父从医湖北省蕲(qí)春县的蕲州镇,是一个依山傍水、风景秀丽的小城。

它位于长江中段近下游处,号称吴头楚尾。

城廓有群山守望,江水湖泊环绕,水上交通非常发达。

这里盛产鱼虾龟鳖,米谷药材。

蕲州特产的九孔莲藕,色味俱佳,驰名中外,蕲艾闻名全国。

蕲州过去曾以产蕲龟、蕲蛇、蕲竹著称。

在历史上,从北周起,有好几个王朝在这里设州、郡或路、府的治所,明朝朱氏宗室的荆王府也建在这里。

在蕲州城东门外有一个雨湖,依傍着透迤起伏的群山。

雨湖周围,春天桃李盛开,百花争艳;夏天荷花映山,红白相映,山光水色,十分宜人。

我国明朝伟大的医学家、药学家和自然科学家李时珍就生活在这个迷人的水国仙乡。

李时珍,字东璧,又字可观,晚年号濒湖山人,蕲州(今湖北省蕲春县西南)东门外瓦硝坎人。

生于明武宗正德十三年(1518年),卒于明万历二十一年(1593年),享年75岁。

中医药的传奇故事中医药学是中国古代科学的瑰宝,以其独特的理论体系和丰富的临床实践而闻名于世。

中医药的历史源远流长,伴随着中华文明的发展而不断进步。

下面,让我为您讲述几个与中医药相关的传奇故事。

1. 神医扁鹊扁鹊是古代著名的神医,被尊为“脉学之宗”。

根据史书记载,扁鹊出生于战国时期,原名秦越人。

他精通道家和医术,擅长望、闻、问、切四诊。

相传,扁鹊在年轻时曾遇异人,得到传授医术的机会。

他由此获得了神奇的洞察能力,能够洞悉病人的病情,甚至预知生死。

有一次,扁鹊路遇齐桓公,通过观察齐桓公的气色,预测其将患病。

齐桓公不以为意,结果真的如扁鹊所言,齐桓公病重而亡。

这个故事展示了扁鹊高超的医术和对病情的精准判断。

2. 华佗与麻沸散华佗是东汉时期的名医,擅长外科手术和针灸。

他创制的麻沸散是世界上最早的麻醉剂之一,为外科手术的发展做出了重要贡献。

据传,华佗在年轻时曾游历名山大川,学习医术。

他通过观察动物和植物的生长规律,领悟到了自然之道,从而掌握了高超的医术。

有一次,一个病人患了严重的腿病,疼痛难忍。

华佗为他针灸治疗后,又配制了麻沸散让他服用。

服用后,病人痛觉消失,顺利完成了手术。

华佗创制的麻沸散为后来的麻醉学发展奠定了基础。

3. 李时珍与《本草纲目》李时珍是明朝时期的著名医药学家,他历经数十年完成了世界上第一部完整的植物学巨著《本草纲目》。

这部著作共52卷,收录了1892种药物,涉及植物、动物、矿物等多个领域。

李时珍在书中详细描述了各种药物的形态、性质、用途和制备方法,并纠正了许多前人的错误观点。

为了完成这部巨著,李时珍进行了大量的野外考察和研究。

他足迹遍及大半个中国,亲自采集药物标本,并请教当地的医生和药农。

在这个过程中,他发现了许多新药物和新的用药方法。

《本草纲目》不仅对中医药学的发展产生了深远影响,还对世界植物学和药物学的发展产生了重要贡献。

这些传奇故事展示了中医药历史的丰富多彩和中医药大师们的卓越成就。

古代医生的称谓疾医《周礼.天官》记载,周代分医学为四科,即「食医」,「疾医」,「疡医」和「兽医」。

疾医相当於现在的内科医生。

疡医是治疗肿疡、溃疡、金疮,折伤等外科疾病的医生。

参见「疾医」条。

食医相当於现在的营养医生。

参见「疾医」条。

带下医最早见《史记.扁鹊列传》。

带下指腰带以下或带脉以下的部位。

妇女多「带下」病,所以古代称专门治疗妇产科疾病的医生为带下医。

十三科指我国古代医学分科。

元代、明代的太医院都把医学分为十三科。

元代十三科分为大方脉科、杂医科、小方脉科、风科、产科、眼科、口齿科、咽喉科、正骨科、金疮肿科、针灸科、祝由科、禁科。

明太医院的十三科是大方脉、小方脉、妇人、疮疡、针灸、眼、口齿、咽喉、伤寒、接骨、金镞(音促)、按摩、祝由等科。

唐代四科唐代「太医署」分医学为四科。

即:医科、针科、按摩科和咒禁科。

在医科中又分为体疗(内科)少小(小儿科)、疮肿(外科),耳目口齿(五官口腔)、角法(拔火罐疗法)等四个部门。

宋九科宋代太医局分医学为九科,即:大方脉、风科、小方脉、疮肿兼折伤,眼科、产科、口齿兼咽喉科、针兼灸科、金镞兼书禁科,故称宋九科。

清代九科清代太医院内医学分科很不一致,有分为五科的,也有分为十一科的。

清代九科是指十八世纪时分医学为大方脉、伤寒、妇人、小方脉、疮疡、眼科、口齿咽喉、针灸、正骨等而言。

大方脉我国古代分科的一种,是专门治疗成年人的疾病的,相当於现在的内科。

小方脉(少小)「幼科」的别称。

我国古代医学分科的一种,是专门治疗小儿疾病,相当於现在的小儿科。

也有称小儿科为「少小」。

风科古代医学分科的一种,宋代设风科仅次於大方脉,有学生八十人。

风科的范围包括各种因「风」邪所致的疾病。

金镞古代医学分科的一种,是指专门治疗刀、枪、箭伤等战伤的一门科学。

妇人在医学术语中,妇人是指古代治疗妇女病的专科,又称「女科」。

相当於现在的妇产科。

东医韩国、越南等国对中医的称谓。

远在一千多年前,我国医学与韩国和越南等国家的医学已互相交流,西元十七世纪初,韩国出版的医学巨著名为《东医宝鉴》,韩国设有专门研究机构:东医研究所。

中医的师祖是走方医

中医的师祖是走方医,又叫铃医,唱医,草泽医,负笈行医,济世救人,挟技游天下而居无定所,傅青主的外科就得自山东一走方医的传承,靠的是真本事才敢云游四方,严蒿当年病危,御医束手,幸获走医,一剂吐痰数升而死里逃生,走医有医龙治虎之本领,孙真人亦是走方医,华佗,张仲景亦是,扁鹊亦然。

走方铃医十全要求

一要得病症看得真

二要药书读得道

三要用药得当

四要加减合宜

五要知药性

六要知道反畏

七要会炮制

八要知表里寒热

九要详察脉理

十要有济世之心

此为之走方医十全

在清乾嘉时期,山西北部流行北路梆子戏,晋壶关郭秀升,为官而精医,以戏曲唱本的形式编成药戏书,取名药会图,深得民间喜爱,盛行二百年而不衰,时至今日则鲜有人知,濒临失传,挖掘研究此派唱医,可补现今医药之不逮,吾不敏,多方搜求,终获古抄传本,与走方铃医相较,有异曲同工之妙,值得深入研究。

走医认为世间有四脱

蝉脱壳

鹿脱角

蛇脱皮

龙脱骨

各有妙理

亦各有妙用

在走医的眼中

天下无遗草

万物都可入药

鞋底泥

梁上尘……都是药

走方医摆地摊,行话叫“演地”,没有过硬本领,如何能够服众,当场诊治和售卖丸散膏丹药。

小方治大病名医故事一、引言在我国的传统文化中,小方治大病这一理念深入人心。

它强调运用简单、经济的药物组合来治疗疾病,既能减轻患者的经济负担,又能达到良好的治疗效果。

中医治疗疾病注重辨证施治,小方治大病正是这一思想的体现。

二、名医故事1:张仲景运用小方治愈疑难杂症案例东汉末年著名医学家张仲景,在一次出诊过程中,遇到了一位患者,病情非常复杂。

张仲景通过详细询问病史、观察病情,最后仅用一味药——甘草,就成功治愈了这位患者的疑难杂症。

这个案例充分展示了小方治大病的效果。

三、名医故事2:华佗运用小方治疗曹操头痛案例三国时期的名医华佗,曾为曹操治疗头痛。

华佗并未采用当时流行的开颅手术,而是仅用一味药——当归,配合针灸疗法,就缓解了曹操的头痛。

这又是一例小方治大病的具体实践。

四、名医故事3:孙思邈运用小方治愈瘫痪案例唐代著名医学家孙思邈,曾用一味药——天麻,治愈了一位瘫痪患者。

孙思邈根据患者的病情,巧妙地将天麻与其他药物搭配,经过一段时间的治疗,患者逐渐恢复了行走能力。

五、小方治大病的原理小方治大病的关键在于药物的搭配、剂量和疗程。

药物搭配得当,可增强药效,达到事半功倍的效果;合理的剂量和疗程,能使药物在体内发挥作用,同时又避免毒副作用。

六、现代医学对小方治大病的认识随着现代医学的发展,越来越多的研究者开始关注小方治大病。

现代医学认为,小方治大病不仅是中医药学的独特优势,也是一种经济、有效的治疗手段。

现代医学通过对药物研究、药效评价等方面的探索,不断发掘小方治大病的潜力。

七、如何在日常生活中运用小方治大病在日常生活中,我们可以根据自身健康状况,选择合适的小方子进行调理。

如遇感冒,可用生姜、红糖、葱白等煮水喝,以缓解感冒症状;消化不良时,可服用山楂、神曲等药物,以助消化。

八、结语小方治大病是我国中医药学的瑰宝,我们应该珍惜并传承这一宝贵遗产。

(一)民国年间,有人把黄元御的书集合起来出版,合集的名字叫《黄氏医书十一种》,序言里把黄元御列为继黄帝、岐伯、秦越人、张仲景之后的中医第五人。

黄帝和岐伯就是《黄帝内经》的两位主角,是中医的老祖宗,张仲景是汉朝人,号称“医圣”,他写了一本书,叫做《伤寒杂病论》,简称《伤寒论》。

《伤寒论》和《黄帝内经》是中医的经典教科书。

医圣张仲景,很多老百姓也是知道的,唯独秦越人,这个名字大家可能比较陌生。

这位秦越人先生有个外号,叫扁鹊。

这四个人列出来,都是中医里面不可超越的神话人物。

黄元御可以跟他们并列在一起,排第五,可见民国的中医界对他的评价有多高了。

在黄元御的时代,讲究的是“学而优则仕”,医学是杂学,哪怕当了医官,也不是正常的官,没什么权力,有权力的官和没有权力的官是不一样的。

本来他也可以通过科举当官的,但是吃了一个庸医的亏,造成了身体残疾,当官的前途也一下子毁了。

在他当了御医以后,看到瞧不起他的官员,自然心理有些不平衡。

他尤其痛恨庸医,而他身边的医生都是庸医。

黄元御的这种心态,在他的著作当中会表现出来,比方说他有一段是这样写的:所有的疾病,看上去是内感外伤,变化无穷,但是它的根源不过是六气,六气搞明白了,就什么病都治得了。

这个道理很简单,但是方法是很精微的。

自张仲景以后,这个简单的道理就没有人知道了。

(二)这里面他说到的六气,就是中医经常说的六淫邪气,风、寒、暑、湿、燥、热。

在黄元御的著作当中,几乎每次说到一个观点的时候都会顺带着,说别人都是庸医,所以黄元御在同行中的名声非常不好。

勉强在太医院呆了半年后,就辞官回家了,先是回了老家山东昌邑。

因为当了官,现在忽然又把官丢了,回到老家以后就会有人笑话他。

黄元御有点自卑,还疑神疑鬼,所以只在家呆了半年,就又一次出门了,一方面是躲避这个环境,另一方面是游历,增加见识。

这次他往南走,去了扬州,找一个表哥,也是担心他的病情。

两年前,黄元御号脉,告诉表哥,两年后你的背上将会生一个疮,无药可治,但有个办法可以把疮挪一下位置。

吴鞠通治病故事全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:吴鞠通治病故事吴鞠通,是一个医术精湛的中医师。

他生长在一个名叫草庵村的小山村里,从小就对中医药产生了浓厚的兴趣。

在他的爷爷是一名村里有名的中医师,他深受爷爷的影响,立志要成为一名出色的中医师。

吴鞠通十分勤奋好学,他在中学的时候就开始拜师学艺,从各地的名医那里学习中医医术。

他虚心向他人请教,刻苦钻研,不断提高自己的医术水平。

在他的师傅眼里,吴鞠通是一个拼命三郎,他不仅在学习方面下了很多功夫,还经常到村里的老人家那里去请教,向他们请教中医医术。

吴鞠通在治病方面也颇有成就,他曾多次成功地治愈了一些大病患者,深受患者的信赖和赞誉。

他的中医医术娴熟,治病治人专心致志,不图名利,全心全意为患者服务。

他在村里被誉为“草庵村的神医”。

有一天,草庵村来了一个病得不轻的患者,他头痛乏力,没有胃口。

他先去了当地的医院治疗,但是效果并不好,病情反而加重了。

他听说了吴鞠通的事迹,决定去找他看病。

吴鞠通细心地询问了病人的病史,仔细观察了病人的舌苔、脉象等,然后给出了一个治疗方案。

吴鞠通给患者开了一副药方,叮嘱他按时按量服药,并注意调养。

患者照做了,果然在治疗一段时间后,病情有了明显好转,头痛乏力的症状减轻了许多。

整个村子的人都被吴鞠通治好了的病情所感动,纷纷前来求医。

吴鞠通不厌其烦地为每一位病人看病,用自己的医术帮助他们摆脱病痛的折磨。

吴鞠通的医术传遍了草庵村,他被誉为全村最好的中医师。

他不仅接受了很多病人的治疗,还参加了一些义诊活动,为一些贫困的家庭提供免费的医疗服务。

他的医术传世已久,被誉为“医者仁心”。

吴鞠通在医学道路上不断探求,他深入研究中医典籍,参加各种医学研讨会,提高自己的医学水平。

他不仅注重学习传统的中医医术,还不断吸取西医的先进技术,力求为患者提供更好的医疗服务。

他不仅是一个医术精湛的中医师,还是一个富有社会责任感的好医生。

吴鞠通用他的医术和仁心治好了很多病人,他的治疗故事在草庵村传为佳话。

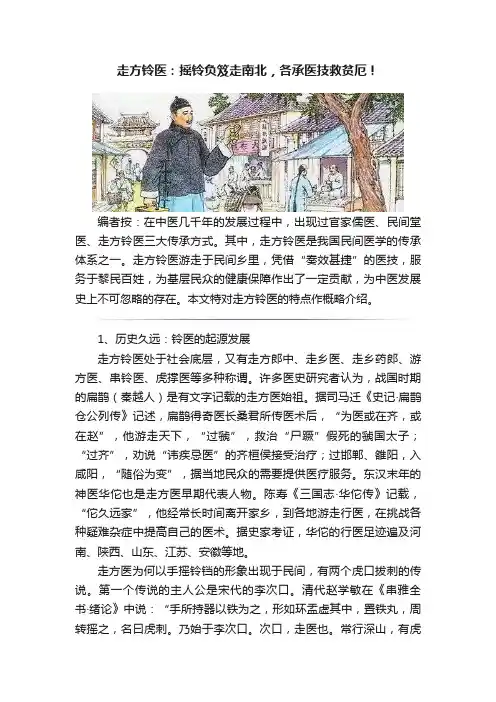

走方铃医:摇铃负笈走南北,各承医技救贫厄!编者按:在中医几千年的发展过程中,出现过官家儒医、民间堂医、走方铃医三大传承方式。

其中,走方铃医是我国民间医学的传承体系之一。

走方铃医游走于民间乡里,凭借“奏效甚捷”的医技,服务于黎民百姓,为基层民众的健康保障作出了一定贡献,为中医发展史上不可忽略的存在。

本文特对走方铃医的特点作概略介绍。

1、历史久远:铃医的起源发展走方铃医处于社会底层,又有走方郎中、走乡医、走乡药郎、游方医、串铃医、虎撑医等多种称谓。

许多医史研究者认为,战国时期的扁鹊(秦越人)是有文字记载的走方医始祖。

据司马迁《史记·扁鹊仓公列传》记述,扁鹊得奇医长桑君所传医术后,“为医或在齐,或在赵”,他游走天下,“过虢”,救治“尸蹶”假死的虢国太子;“过齐”,劝说“讳疾忌医”的齐桓侯接受治疗;过邯郸、雒阳,入咸阳,“随俗为变”,据当地民众的需要提供医疗服务。

东汉末年的神医华佗也是走方医早期代表人物。

陈寿《三国志·华佗传》记载,“佗久远家”,他经常长时间离开家乡,到各地游走行医,在挑战各种疑难杂症中提高自己的医术。

据史家考证,华佗的行医足迹遍及河南、陕西、山东、江苏、安徽等地。

走方医为何以手摇铃铛的形象出现于民间,有两个虎口拔刺的传说。

第一个传说的主人公是宋代的李次口。

清代赵学敏在《串雅全书·绪论》中说:“手所持器以铁为之,形如环盂虚其中,置铁丸,周转摇之,名曰虎刺。

乃始于李次口。

次口,走医也。

常行深山,有虎啮剌于口,求李拔之。

次口置此器于虎口,为拔其刺。

后其术大行,名闻江湖。

”第二个传说的主人公是唐代药王孙思邈。

与上述情节略有不同的是,孙思邈从药担子上取下一个金属环,撑住老虎的血盆大口,为老虎拔除了口中刺。

依据这两个传说推算,后代走方医效仿前辈医家摇铃行医,至少已有近1000年或1300多年的历史。

生活于11世纪下半叶至12世纪上半叶的北宋画家李唐为后人留下了一幅描绘走方铃医行医场景的绢本设色画《灸艾图》(见上图)。

古代医生的称谓疾医《周礼.天官》记载,周代分医学为四科,即「食医」,「疾医」,「疡医」和「兽医」。

疾医相当於现在的内科医生。

疡医是治疗肿疡、溃疡、金疮,折伤等外科疾病的医生。

参见「疾医」条。

食医相当於现在的营养医生。

参见「疾医」条。

带下医最早见《史记.扁鹊列传》。

带下指腰带以下或带脉以下的部位。

妇女多「带下」病,所以古代称专门治疗妇产科疾病的医生为带下医。

十三科指我国古代医学分科。

元代、明代的太医院都把医学分为十三科。

元代十三科分为大方脉科、杂医科、小方脉科、风科、产科、眼科、口齿科、咽喉科、正骨科、金疮肿科、针灸科、祝由科、禁科。

明太医院的十三科是大方脉、小方脉、妇人、疮疡、针灸、眼、口齿、咽喉、伤寒、接骨、金镞(音促)、按摩、祝由等科。

唐代四科唐代「太医署」分医学为四科。

即:医科、针科、按摩科和咒禁科。

在医科中又分为体疗(内科)少小(小儿科)、疮肿(外科),耳目口齿(五官口腔)、角法(拔火罐疗法)等四个部门。

宋九科宋代太医局分医学为九科,即:大方脉、风科、小方脉、疮肿兼折伤,眼科、产科、口齿兼咽喉科、针兼灸科、金镞兼书禁科,故称宋九科。

清代九科清代太医院内医学分科很不一致,有分为五科的,也有分为十一科的。

清代九科是指十八世纪时分医学为大方脉、伤寒、妇人、小方脉、疮疡、眼科、口齿咽喉、针灸、正骨等而言。

大方脉我国古代分科的一种,是专门治疗成年人的疾病的,相当於现在的内科。

小方脉(少小)「幼科」的别称。

我国古代医学分科的一种,是专门治疗小儿疾病,相当於现在的小儿科。

也有称小儿科为「少小」。

风科古代医学分科的一种,宋代设风科仅次於大方脉,有学生八十人。

风科的范围包括各种因「风」邪所致的疾病。

金镞古代医学分科的一种,是指专门治疗刀、枪、箭伤等战伤的一门科学。

妇人在医学术语中,妇人是指古代治疗妇女病的专科,又称「女科」。

相当於现在的妇产科。

东医韩国、越南等国对中医的称谓。

远在一千多年前,我国医学与韩国和越南等国家的医学已互相交流,西元十七世纪初,韩国出版的医学巨著名为《东医宝鉴》,韩国设有专门研究机构:东医研究所。

扁鹊华佗——游医走方郎中鼻祖!电视剧当中经常看到演着穿着长衫,举着幌子,摇着铃铛,印象特别深刻,老辈子称之谓走方郎中。

那个铃当,真正走方郎中所揺的叫“虎撑”,也有叫“虎衔”、“虎刺”、“串铃”。

《韵鹤轩杂著》:百工杂技,荷担上街,每持器作声,各为记号。

⋯医家所摇铜铁圈,曰“虎撑”。

说起走方郎中,鼻祖是扁鹊,华佗。

扁鹊(前407—前310),汉族,姬姓,秦氏,名越人(秦越人),又号卢医,春秋战国时期的渤海莫人。

因他医术高超,被认为是神医,所以当时的人们借用了上古神话的黄帝时神医“扁鹊”的名号来称呼他。

少时学医于长桑君,尽传其医术禁方,擅长各科。

因为扁鹊一生游历四方,所以去过的很多地方,走方郎中因此称扁鹊为鼻祖!华佗东汉末医学家,与董奉、张仲景并称为“建安三神医”。

少时曾在外游学,行医足迹遍及安徽、河南、山东、江苏等地,钻研医术而不求仕途。

他医术全面,尤其擅长外科,精于手术。

并精通内、妇、儿、针灸各科。

晚年因遭曹操怀疑,下狱被拷问致死。

因他走四方行医,所以华佗也被走访郎中称为祖师爷!虎撑图片来自网络关于虎撑,清代赵学敏《串雅内外篇.绪论》:“乃始于李次口。

次口走医也,常行深山,有虎啮刺于口,求李拔之。

次口置此器于虎口,为拔其刺,后其术大行,名闻江湖。

祖其术者率持以为识,即名虎刺”。

李时珍在《本草纲目.兽部第五十一卷.兽之二.虎》也提到李次口,“猎人李次口云:热刺虎之心血饮之,能壮神志”。

李次口是走方医还是猎人,抑或两种身份集于一身?这些都难以考证,但可以明确的是,与民间传说孙思邈“虎口拔骨刺”一样,“虎撑”就是那只在虎口里撑过的铜圈演变改造来的。

走方郎中因为现代法律规定属于非法行医,正规医生演变偷偷走穴了,已经不属于历史意义上的走方郎中了。

我小时候记得还有走方郎中,那大概是八十年代中后期走方郎中,是治牙痛,还给孩子抓牙虫子。

他们挑着两个箱子,到了村里就喊治牙痛,捉牙虫子。

我记得母亲还给我花了一块钱,抓了几个虫子,后来人们说这是棉花虫子,被骗了。

中国民间走方医单方大全中国民间的“走方医”,在行走江湖卖艺施治中,行之速效,愈者万千。

在这些民间医士中,身怀绝技,几乎每个都有一技之长。

由于民间“走医”自身行业特点,“走医”行走江湖,游走不定,卖艺施治,治病必须要用药简单,使用方便,疗效奇特,它必须达到“廉、简、便、验”的特点,这时才能让病人满意而获取病家的钱财。

也只有如此,“走医”行走江湖卖艺,才有立足之地,才能挣口饭吃。

内科头风:葶苈子,研末,以汤淋汁,沐头3—4次即愈。

(肘后方)偏正头痛:细辛、雄黄各等分,研细末,用纸捻蘸药搐鼻,左痛搐右,右痛搐左,全痛两边交替搐。

一次痛减,二次即止。

(世医得效方)头痛:生乌头,去皮捣烂,醋调敷痛处,须臾痛止。

(千金方)偏正头风:生萝卜汁,仰卧随左右注鼻中,神效。

(如宜方)偏头风:荜拨,研末,口含温水,随左右吸鼻。

(经验方、效验方480)头痛:硝石末,吹鼻内,即愈。

(雷公炮炙论)头痛:高良姜,生研,频(搐)吹鼻中即止。

(普济方)头痛:决明子,炒研,茶调敷两太阳穴,干则易,一夜即愈。

(摘元方)头痛不止:杨梅末,炒搐鼻。

(千金方)头痛:片脑,卷纸作捻,烧烟搐鼻,吐痰涎即愈。

(寿域方)风痰头痛:苦瓠膜,取汁,苇管灌入鼻,其气上冲脑门,须更恶涎流出,其病立愈,并除根。

勿以昏晕为疑,干为末,吹鼻亦效。

(普济方)头痛:栀子末,蜜和浓涂舌,吐即止。

(兵部手集)偏正头风:谷精草,研末,白面和,摊纸贴患处,干则易。

(集验方)偏头痛:白萝卜皮,贴太阳穴,可止痛。

(偏方二百三)偏正头痛:荞麦粉,醋调饼,敷太阳穴。

(西安铁路局中心医院)头痛:血竭粉0.5克,贴右太阳穴及最痛处,3次即止。

(效验小金方)头痛:桂心30克,研末,黄酒调贴上星、百会两穴,日一换。

(效验小金方)头痛欲死:焰硝末,吹入鼻内立止。

泄泻不止:梧桐树叶数片,煎水洗足。

腹泻:高梁壳3-4两,煎汤洗脚不洗腿。

腹泻:五倍子,研末,醋调敷脐,(常见病研究参考资料)寒泻腹痛:盐制附子,研末敷脐,纱布固定2-5小时即停止腹泻。

冯世纶及8位经方中医简介冯世纶,又称冯氏医学祖师,是中国古代医学史上重要的经方中医之一。

他不仅是一位著名的中医学家,还是一位优秀的药物研究者。

冯世纶的贡献在于他整理和编辑的《周礼·太仓草制》和《本草纲目》,成为了中国古代医学发展的重要里程碑。

《周礼·太仓草制》是冯世纶的代表作之一,是他在对中草药的研究中总结出的医学经验。

这本经书以儒家的经典《周礼》为基础,结合了太仓地区的草药实际情况,系统整理了大量草药的属性、功效和用法。

《周礼·太仓草制》影响了后世的中草药研究,并对中医学的发展产生了重要影响。

另外一部重要的冯世纶著作是《本草纲目》,这本书是冯世纶集中大量本草文献,整理分类而成。

《本草纲目》包含了广泛的中草药知识,涉及草药的性味归经、功效与应用,并详细介绍了草药的治疗方法。

这部著作在中医界有着极高的声誉,被誉为中医药学的百科全书,对后世中医药学的发展有着深远的影响。

除了冯世纶,中国古代还有许多其他重要的经方中医,以下是其中8位的简介:1.《黄帝内经》作者:《黄帝内经》是中国古代医学史上最重要的经典之一,被誉为中医学的基石,其作者被称为黄帝。

黄帝是中国古代的一位传说中的帝王,他根据自己的医疗经验和观察总结出了《黄帝内经》,其中包含了中医的理论基础、诊断方法和治疗原则。

2.扁鹊:扁鹊是中国古代医学史上最著名的医生之一,被尊称为中医之祖。

他是春秋战国时期的医学家,被誉为古代医学的泰斗。

扁鹊对针灸和推拿有着深入的研究,并且在治疗中风、中毒等疾病方面取得了重要的成就。

3.华佗:华佗是东汉时期的著名中医家,他鼓励人们注重预防保健,提倡正确的饮食和锻炼习惯,被誉为中医界的杰出代表之一。

华佗擅长外科手术,他在治疗疮痈、创伤等方面做出了重要贡献。

4.张仲景:张仲景是东汉末年的医学家,被认为是中国古代著名中医之一。

他的代表性作品《伤寒杂病论》是中国古代最重要的医学著作之一,详细记录了中医诊断和治疗急性发热病的方法,对于中医内科的发展起到了重要的推动作用。

曾经辉煌,如今消声灭迹的中国民间“走方医”!曾经辉煌,如今消声灭迹的中国民间“走方医”!中国民间的“走方医”,在行走江湖卖艺施治中,行之速效,愈者万千。

在这些民间医士中,身怀绝技,几乎每个都有一技之长。

走方医由来由于民间“走医”自身行业特点,“走医”行走江湖,游走不定,卖艺施治,治病必须要用药简单,使用方便,疗效奇特,它必须达到“廉、简、便、验”的特点,亦即正如赵学敏在《串雅》原序中所说的“操技最神,奏效甚捷”,这时才能让病人满意而获取病家的钱财。

也只有如此,“走医” 行走江湖卖艺,才有立足之地,才能挣口饭吃。

这样,作为中医攻邪治病而功效神速的汗、吐、下三大方法,正符合“走医”自身行业特点,无形之中就成为其选中的治病方技。

走方医特点走方医有三字诀:一曰贱,药物不取贵也;二曰验,以下咽即能去病;三曰便,能够就地取材。

因此,“药有异性,不必医皆知之,而走医不可不知;脉有奇经,不必医尽知之,而走医不可不知。

”“病有常见之症,有罕见之症,走医皆习之。

”尽管走方医多为国医所不称道,走方医秘籍大多又是口耳相传,但作为我国民间医学的传承体系,它不落文字,却也避免了儒医系统的歧义繁杂,有可能蕴藏着原始医学的简洁与直白。

走方医,又称铃医、草泽医、虎撑医,是旧时游走于民间乡里卖药治病的行医者。

人们称他们为“走方郎中”“串方郎中”或“游医郎中”,贬之者则呼为“江湖郎中”。

扁鹊、华佗均为古代有名的游医。

唐宋以后儒医盛行,多世医、师承相传,他们明医理、有医术,大都有固定的场所行医。

一些功底不足又难以变通或者精进的中医,便因生活所迫沦落草泽以行医糊口。

当然,走方医中既藏龙卧虎,也有卑劣之徒。

清代名医赵学敏在《串雅内编·序》中评价说:“人每贱薄之,谓其游食江湖,货药吮舐…诚有是焉,亦不可概论也。

”走方医的三大装备走方医,最为常见的形象是一手拿着“市招”(广而告之的幌子),胳膊肘上挽着药裳,另一只手晃虎撑,走街串巷。

夜聊岐黄:那些半路出家的中医大神文 | 夜烛半路出家做医生?在现代,这显然是不太可能出现的情况,因为无证行医不允许,考证的话又必须有医学专业学历的硬性规定。

但在古代,这却是屡见不鲜。

不少读书人一旦功名受阻,就会选择习医这条路来作为自己的职业,所谓“不为良相,便为良医”。

何况读书人学医,也算是学有所用。

有句谚语不是说:“秀才学医,笼中捉鸡”。

可见,在古人看来,由儒转医的学习成本很低,简直如探囊取物。

正因为这种不拘一格的环境,才让不少医学的天才不得以埋没。

1、医中之圣张仲景:瘟疫夺族人,矢志精研医学这个不用说,只要知道了解中医或是历史的人,对于张仲景这个名字不会陌生。

他写的《伤寒杂病论》更是烁耀古今,成为方书之祖。

在这本书的序言部分,张仲景就交代了他学医的缘由。

东汉末年,瘟疫横行,十年之间,张仲景的族人就因此大量染病故去。

目睹此种悲惨之景,张仲景于是勤求古训,博采众方,终有所成。

于是,他在做官之余,坐堂诊起了病来,似乎有些不务正业。

但正是如此,他让很多老百姓从病痛的痛苦里摆脱出来。

更为重要的是,他无私地将毕生的医学经验整理出来,传诸后世。

2、滋阴大师朱丹溪:为疗母亲之疾,弃儒从医作为金元四大家的朱丹溪,三十多岁之前一直为考取功名而努力,压根没有留意医学。

后来,她的母亲病了,延请了很多医生来治,都没治好。

没办法,于是,他自己开始学习中医,搜罗一些经典医书来看,看了三年终有所悟。

于是,朱丹溪开始抓药为母亲疗病,并且最终治愈。

这样的经历,让他有了从医的想法,恰逢此时,有一算命先生说他命里无缘功名。

于是,他索性就当起了医生,为人治病,并创立学说,成为中医里滋阴派的开山祖师。

3、明清大师傅青主:中年丧妻之痛,成就妇科圣手在梁羽生的笔下,小说中的傅青主是一位剑法高超的大侠。

其实,历史上的傅青主确实是武学大师,创立了傅山拳法。

当然,傅青主的才能还远不止如此,他可谓是一个通才,在经史子集、书画、金石、佛学、医学等众多领域皆有建树,其所著的《傅青主女科》成为中医妇科的经典著作。