2013年高考历史二轮复习课件:选修1

- 格式:ppt

- 大小:1010.00 KB

- 文档页数:37

课后演练提升一、选择题1.据记载,1689~1696年,英王威廉三世曾五次行使否决权,此后的安妮女王仅在1708年行使过一次否决权,再以后,国王的否决权逐渐变成有名无实的虚权。

在这一过程中,英国确立了() A.“议会主权”原则B.君主立宪制C.责任内阁制D.两党制度解析:本题通过新的情境材料考查学生对英国君主立宪制和责任内阁制两个不同概念的准确理解与鉴别。

英国资产阶级剥夺国王否决权的过程,实质上就是剥夺国王的行政大权和逐渐确立责任内阁制的过程。

A、B两项确立的标志是1689年的《权利法案》。

答案:C2.《西方艺术史》在叙述西方某一艺术流派时说:(他们)摒弃了中世纪那种司空见惯的再现身体的雕像而上升到表现精神的尊严。

他们从手工艺匠人变成了思想家、画家、雕刻家和建筑家。

这种“精神”的实质是()A.自由主义精神B.人文主义精神C.理性主义精神D.社会主义思想解析:本题考查学生提炼并分析整合材料信息的能力,考查了学生对文艺复兴时期人文主义精神的准确理解。

解题关键首先是判断其所属流派属于文艺复兴时期,其中的“精神的尊严”指的是人文主义思想的重新复兴。

答案:B3.文艺复兴以后,重视实践的风气促进了近代科学技术的迅速发展,而后者又为启蒙运动的兴起提供了思想上的基础,这一时期的科技成就不包括()A.①②③B.②③C.②③④D.①④解析:本题考查学生对16~18世纪时期科学发现及科技发明成就的准确再认与理解。

题目涉及的时间界于16~18世纪中期,属于这一时期的科学发现只有伽利略的天文望远镜及牛顿的经典力学体系。

生物进化论发现于19世纪中期,而相对论别提出于20世纪初。

答案:B4.(2012·北京东城区示范校12月综合练习)文艺复兴时期,人文主义者从古典文化中汲取精神力量,铸成了反对神学桎梏的武器。

以下最契合人文主义核心内容的古希腊名言是()A.人的出类拔萃为城邦增加的荣耀可以超过神B.心灵美比形体美更重要C.求知是人类的本性D.健康和聪明是人生的两大幸福解析:本题考查文艺复兴运动。

课后演练提升一、选择题1.(2011·盐城模拟)对下图所示有关新中国农业发展历程的准确理解是()A.农村生产资料所有制发生重大变革B.使农民获得了生产和分配的自主权C.为我国社会主义工业化奠定了基础D.不断探索符合国情的农业发展道路解析:第一幅图体现了农业生产合作化运动,第二幅图体现了家庭联产承包责任制,第三幅图体现了农民自主合作组织,均体现出中国不断探索符合本国国情的农业发展的道路。

答案:D2.1984年10月,中共十二届三中全会通过了《关于经济体制改革的决定》,从1985年到1987年,我国指令性计划的工业产品由120种减少到60种,计划管理的商品由188种减少到23种,计划供应出口商品由70种减少到36种。

这说明了()A.私营工商业逐渐恢复和发展B.我国放弃了计划经济体制C.社会主义市场经济体制建立D.企业自主权不断得到扩大解析:材料表明,我国不断深化经济体制改革,政府指令性计划减少,企业自主权不断扩大。

答案:D3.(2011·济南模拟)阅读1978~2008年中国进出口总额及占GDP 比重变化图,图中变化最大处出现的主要原因是()A.社会主义市场经济体制的基本建立B.城市经济体制改革的不断深入C.对外开放的不断扩展D.加入世贸组织解析:据图片可知,变化最大处出现在2000~2005年,属于21世纪初期,结合所学知识可知,21世纪初期社会主义市场经济体制基本建立;B、C两项包括在A项中;D项只涉及对外开放,未包括经济体制改革,不全面。

故选A项。

答案:A4.中共十三大提出了社会主义初级阶段的理论,制定了党在社会主义初级阶段的基本路线,这是对十一届三中全会思想路线的肯定和发展。

这里的“发展”主要体现在()A.坚持以经济建设为中心,坚持改革开放B.坚持四项基本原则不动摇C.实现小康社会的战略部署D.提出建立社会主义市场经济体制的目标解析:坚持以经济建设为中心,坚持改革开放是十一届三中全会的内容:提出建立社会主义市场经济体制的目标是在中共十四大;中共十三大提出以经济建设为中心,坚持四项基本原则不动摇;十一届三中全会确立了马克思主义思想路线。

课后演练提升一、选择题1.(2012·湖南长郡中学)近十多年来,家谱作为一种历史文献,受到了史学界的高度重视,成为除正史、地方志、考古资料以外最重要的资料来源。

家谱取得这一地位的最主要原因是它() A.记载了某一家族的兴衰荣辱B.能起到凝聚社会群体力量的作用C.增加了历史材料的种类数量D.能弥补正史缺载和地方志粗疏的缺陷解析:本题考查家谱的作用,回答本题,需注意材料中关键信息“成为除正史、地方志、考古资料以外最重要的资料来源”,体现了家谱能够弥补正史等记载的缺陷。

本题选D项。

答案:D2.(2012·河北保定高三期末考试)家谱,是记载一个以血缘关系为主体的家族世系繁衍和重要人物事迹的特殊图书体裁。

以父系家族世系、人物为中心。

古人重视修订家谱的原因不包括() A.为了彰显家族的声誉B.为了凝聚亲族C.为了给历史研究者提供历史史料D.为了教化子孙解析:本题考查古代中国的宗法制度。

宗法制是“以血缘关系为主体的家族世系繁衍和重要人物事迹”由此可以凝聚亲族,彰显家族声誉,“以父系家族世系、人物为中心”可以教化子孙。

修家谱的目的是强调血缘关系为中心,而不是为了历史研究者提供史料。

3.(2012·内蒙古赤峰优质高中一模)关于西周灭亡的原因,司马迁认为是“烽火戏诸侯”;学者李峰综合运用考古发现、铭文和文献记录,同时又联系当时的地表形态特征,认为西周的衰落是由西周国家的基本统治结构决定的,其灭亡的外部原因主要是西北地区少数部族的侵略。

对二者观点理解正确的是()A.司马迁的观点属内因决定外因论,符合历史事实B.李峰的观点有考古发现及文献记录为依据,其他史学家必然接受C.两人从不同的角度探讨西周灭亡的原因,均有一定道理D.由于年代久远,两人的观点都是主观臆断,不足为信解析:本题考查的是对史学评论观点的理解。

根据相关史实西周灭亡的原因还在于社会生产力的发展,各诸侯国的变法、思想文化的变动等,司马迁和学者李峰的观点均是一家之言,并不全面客观,故此题应该选择C。

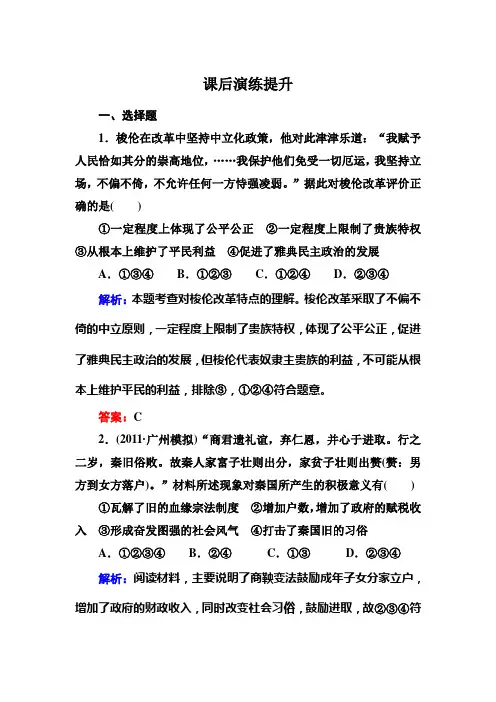

课后演练提升一、选择题1.梭伦在改革中坚持中立化政策,他对此津津乐道:“我赋予人民恰如其分的崇高地位,……我保护他们免受一切厄运,我坚持立场,不偏不倚,不允许任何一方恃强凌弱。

”据此对梭伦改革评价正确的是()①一定程度上体现了公平公正②一定程度上限制了贵族特权③从根本上维护了平民利益④促进了雅典民主政治的发展A.①③④B.①②③C.①②④D.②③④解析:本题考查对梭伦改革特点的理解。

梭伦改革采取了不偏不倚的中立原则,一定程度上限制了贵族特权,体现了公平公正,促进了雅典民主政治的发展,但梭伦代表奴隶主贵族的利益,不可能从根本上维护平民的利益,排除③,①②④符合题意。

答案:C2.(2011·广州模拟)“商君遗礼谊,弃仁恩,并心于进取。

行之二岁,秦旧俗败。

故秦人家富子壮则出分,家贫子壮则出赘(赘:男方到女方落户)。

”材料所述现象对秦国所产生的积极意义有()①瓦解了旧的血缘宗法制度②增加户数,增加了政府的赋税收入③形成奋发图强的社会风气④打击了秦国旧的习俗A.①②③④B.②④C.①③D.②③④解析:阅读材料,主要说明了商鞅变法鼓励成年子女分家立户,增加了政府的财政收入,同时改变社会习俗,鼓励进取,故②③④符合题意,答案为D。

答案:D3.(2011·北京模拟)北魏孝文帝说:“北人谓土为拓,后为跋。

魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。

夫土者,黄中之色,万物之元也。

宜改姓元氏。

”从中可以看出孝文帝改鲜卑姓“拓跋”为汉姓“元”的主要目的是()A.提高拓跋氏的政治地位B.改变鲜卑族的生活习惯C.确立北魏皇族的正统地位D.实现鲜卑族与汉族的平等解析:北魏孝文帝改革,自认为是黄帝后裔,故采用汉姓,反映了少数民族封建化的进程,实质体现了确立皇族正统地位的目的,故答案为C。

答案:C4.穆罕默德·阿里曾对着一份奥斯曼素丹的诏书说:“我作为一个不知名的冒险家来到埃及。

……如今,我在这里已经站稳脚跟。

课后演练提升一、选择题1.(2012·惠州第二次调研)以《欧洲的末日审判》、《欧洲的政治崩溃》和《欧洲时代的消失》等为标题的论文和专著大量出现在欧洲某一时期。

欧洲的这一时期最有可能开始于()A.19世纪末20世纪初B.一战后C.二战后D.20世纪70年代初解析:二战后,欧洲在世界上的霸权地位丧失。

答案:C2.(2012·襄樊四校高三期中)美国驻苏代办乔治·凯南说:苏联“狂热地坚信,它同美国之间不可能有永久的妥协。

”苏联驻美大使诺维科夫说:“……美国正在积极扩充军备,准备针对苏联的战争。

”上述材料说明()A.意识形态的对立导致军事上的冲突B.意识形态的对立导致国家关系的紧张C.意识形态的对立压倒其他国际关系D.美苏对峙,世界大战一触即发解析:本题考查学生理解分析的能力。

材料反映了美国和苏联由于在意识形态和国家利益上的分歧,使国家关系紧张。

乔治·凯南关于遏制苏联的战略理论被美国决策层采纳,成为美国冷战政策的理论依据。

本题选B项。

答案:B3.(2012·浙江高三第一次五校联考)“冷战是一个多因素的产物”,影响冷战形成的因素包括()①美苏两国在意识形态、社会制度上的差异②美苏双方互感“安全威胁”③英国等欧洲国家推波助澜的作用④二战后雅尔塔体系的瓦解A.①②B.③④C.①②③D.①②③④解析:本题考查冷战的背景。

二战后,形成了以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营,由于意识形态的差异,双方产生对抗,出现了冷战。

④属于冷战的结束。

答案:C4.(2012·山东潍坊青州第一学期期中质检)苏联《消息报》和《真理报》在杜鲁门主义出台后的第三天和第四天分别发表社论,指出这是“帝国主义扩张政策”。

这是因为杜鲁门主义()A.表明美国公开放弃同苏联合作,标志着“冷战”正式开始B.表明美国要发动对苏联等社会主义国家的武装进攻C.实质上是马歇尔计划的具体实施D.标志着美苏两极格局最终形成解析:此题考查的是美国冷战政策。

山东省潍坊市第二中学2013届高三(新课标历史)二轮复习选修一模块考试2(含解析)一、选择题1.独孤云是北魏孝文帝统治后期一名年轻的朝廷官员,下列行为将导致他受到惩处的是()A.公然穿戴汉人样式的冠服 B. 用鲜卑语与同僚交谈C.将自己的姓氏改为汉姓刘D. 娶汉族士族地主之女为妻2.(2012年9月山东省潍坊市高三摸底23题)某班同学在学习明治维新“奉还版籍,废藩置县"措施时出现争论。

以下是一些同学对这一措施作用的认识,其中正确的是①加强中央集权,成为现代化重要前提②废除封建专制,开启政治民主化道路③强化君主专制,不利于现代化的推进④消灭封建割据,实现民族国家的统一A.①②B.②③C.③④D.①④3.向将军、大名贷款,出钱购买武士身份,或直接参与藩政,这些历史现象说明日本商人、资本家、新兴地主A.已成为推动改革的政治势力B.要求摆脱封建束缚,发展资本主义C.不满幕府统治,要求改革现状D.经济实力增强,要求提高政治地位4.明治维新中,最有远见的改革措施是A.改革落后制度,建立新的体制B.大力改革,发展资本主义经济C.实行征兵制,建立新式军队D.大力发展教育,培养建设人才5.商鞅变法规定“民有二男以上不分异者,倍其赋”,其直接目的在于()。

①扩大小农户的数量②加强对民众的控制③发挥个体农民的生产潜力④增加国家赋税收入A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④6.北魏孝文帝能够实施改革政策,主要是因为()。

①适应了当时中原地区先进的生产力②孝文帝个人改革的态度坚决③得到鲜卑贵族的广泛支持④广大北方人民支持政府改革A.①②B.②③C.①③D.②④7.(2011年11月北京西城区期中43题)与早期维新派相比,康梁维新派的特点在于A.主张实行“君民共主”的政治制度B.对洋务运动有所批评C.出版书刊,宣传维新思想D.开展了有一定群众基础的政治运动8.向将军、大名贷款,出钱购买武士身份,或直接参与藩政,这些历史现象说明日本商人、资本家、新兴地主A.已成为推动改革的政治势力B.要求摆脱封建束缚,发展资本主义C.不满幕府统治,要求改革现状D.经济实力增强,要求提高政治地位9.“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之不昌者也。

《历史上重大改革回眸》(选修一)热点复习高中历史选修1——《历史上重大改革回眸》,在2010年高考中大部分省区的高考考试说明都定位为必考内容,从内容上看,侧重古今、中外改革的对比,关注改革的背景、内容和影响;从题型上看,以非选择题形式命题为主,在复习中,应当加强材料题的训练和讲评。

人类历史是一个复杂的社会演进过程。

人类社会自产生以来,改革就与社会进步相伴而生,要能正确认识人类社会的发展规律就有必要学习和掌握历史上重大改革的史实。

本专题重点是中外历史上的六个影响较大的改革史的综合复习;热点问题有:索伦改革的基本特点及其影响;商鞅变法和王安石变法的主要内容及历史作用;1861年改革与日本明治维新的主要内容及对各自国家近代化的推动作用和局限性;戊戌变法的历史背景、特点以及对其失败原因的探究。

通过这些基本史实,认识改革的复杂性和多样性,科学地认识和评价改革;学习改革家坚强不屈的意志,增强对社会的历史责任感,进一步认识我国改革开放的伟大意义。

高中历史选修1——《历史上重大改革回眸》近几年高考出现的大题目是:07年高考考查的是王安石变法的内容及对王安石变法评价的理解。

08年考查了梭伦改革和商鞅变法,题目较难,考生普遍得分率较低,对考生来说,第1问的第1小问,无法从教材正文中获取答案,第(2)问需学生高度归纳概括,难度较大。

09年考查的戊戌变法与明治维新的组合题,第一题第一问难度为中等,通过比较发现中日改革最主要的区别在政治方面,也可以结合明治维新的特点——“除旧布新”理解材料话的含义。

第二问难度为易,考查了中国戊戌变法失败的原因,根本原因应从内因的方面加以考虑,即自身的软弱性。

第二题难度为易,考查了基本知识中明治政府在政治方面采取的改革措施。

2010年高考要特别关注的内容应是高考为涉及的五个改革:北魏孝文帝改革,欧洲宗教改革,俄国农奴制改革,默罕默德•阿里改革。

特别关注的角度有:第一,两个改革的比较,例如工业文明冲击下,俄国、埃及、中国、日本的改革,其背景、内容、影响都有很多的可比性。