高中历史必修一第21课

- 格式:doc

- 大小:80.00 KB

- 文档页数:4

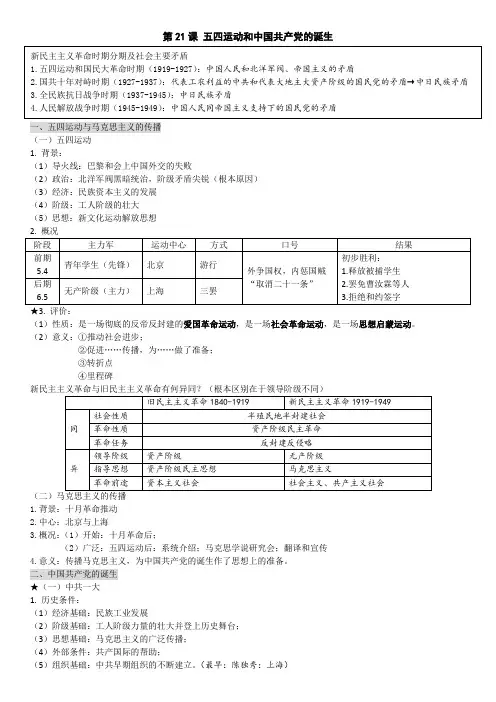

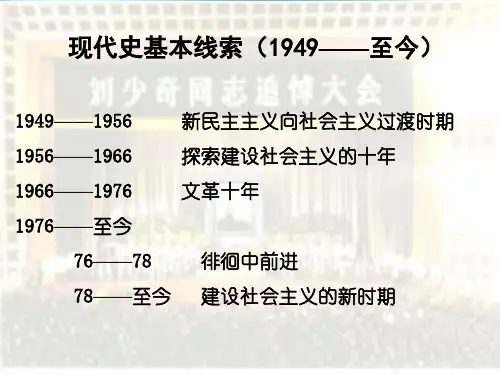

第21课五四运动和中国共产党的诞生新民主主义革命时期分期及社会主要矛盾1.五四运动和国民大革命时期(1919-1927):中国人民和北洋军阀、帝国主义的矛盾2.国共十年对峙时期(1927-1937):代表工农利益的中共和代表大地主大资产阶级的国民党的矛盾→中日民族矛盾3.全民族抗日战争时期(1937-1945):中日民族矛盾4.人民解放战争时期(1945-1949):中国人民同帝国主义支持下的国民党的矛盾一、五四运动与马克思主义的传播(一)五四运动1. 背景:(1)导火线:巴黎和会上中国外交的失败(2)政治:北洋军阀黑暗统治,阶级矛盾尖锐(根本原因)(3)经济:民族资本主义的发展(4)阶级:工人阶级的壮大(5)思想:新文化运动解放思想★3. 评价:(1)性质:是一场彻底的反帝反封建的爱国革命运动,是一场社会革命运动,是一场思想启蒙运动。

(2)意义:①推动社会进步;②促进……传播,为……做了准备;③转折点④里程碑新民主主义革命与旧民主主义革命有何异同?(根本区别在于领导阶级不同)1.背景:十月革命推动2.中心:北京与上海3.概况:(1)开始:十月革命后;(2)广泛:五四运动后:系统介绍;马克思学说研究会;翻译和宣传4.意义:传播马克思主义,为中国共产党的诞生作了思想上的准备。

二、中国共产党的诞生★(一)中共一大1. 历史条件:(1)经济基础:民族工业发展(2)阶级基础:工人阶级力量的壮大并登上历史舞台;(3)思想基础:马克思主义的广泛传播;(4)外部条件:共产国际的帮助;(5)组织基础:中共早期组织的不断建立。

(最早:陈独秀:上海)2. 成立标志:“中共一大”的召开(1)时间:1921年7月23日(2)地点:上海,最后一天转至浙江嘉兴南湖(红船精神)。

(3)内容:①党的名称:②党的奋斗目标:③选举领导机构:3.意义(为什么说中共成立是开天辟地的大事变)给中国人民带来光明和希望:①坚强的领导力量;②正确的方向;③强大的凝聚力量;④光明的发展前景。

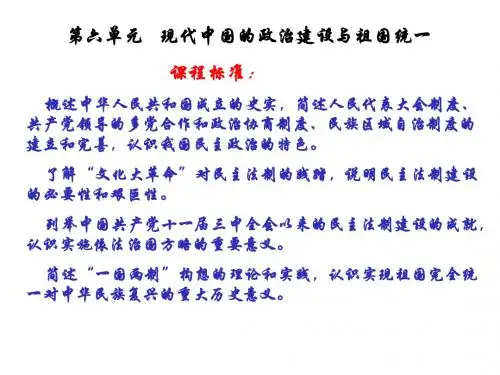

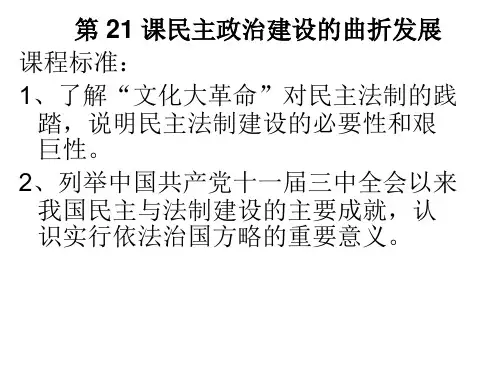

第21课民主政治建设的曲折发展一、三维目标1、知识与能力目标(1)知识目标:通过对本课的学习,了解或掌握“文化大革命”中我国民主和法制被肆意践踏的史实;十一届三中全会的内容,认识其在民主政治建设上的转折意义;新时期我国民主政治建设的过程,理解政治民主化和法制化是社会主义政治现代化的核心内容,认识实行依法治国方略的重要意义。

(2)能力目标:通过搜集整理“文化大革命”时期有关践踏民主和法制的史料,归纳“文化大革命”期间我国民主政治建设重大挫折的表现,学会史料搜集整理的一般方法,培养学生分析综合问题的能力;通过访问或调查改革开放以来我国民主和法制建设的过程和成就,学习历史调查的一般方式,培养学生理论联系实践的能力。

2、过程与方法目标(1)指导学生收集课外资料,观看图片资料、影视资料,从资料中提取有效信息,获得知识。

(2)学生通过自主阅读教材、合作探究问题,参与讨论等活动,能掌握基础知识,养成独立思考的习惯,提高同他人合作学习和交流的能力,得到正面的思想教育。

思维能力和历史比较能力。

3、情感、态度与价值观目标(1)通过感悟“文化大革命”的危害,认识民主法制建设的必要性和艰巨性。

(2)通过感受当代中国民主与法制建设的伟大成就,加深对党和社会主义事业的热爱之情。

(3)学生通过学习能养成明辨是非的品格,能体会中国共产党建设社会主义法制社会的决心和信心,能增强民主意识和法制观念。

二、教学的重点与难点1、重点:“文革”后我国民主法制建设的全面发展。

2、难点:“文革”期间民主法制遭到严重践踏的原因。

三、教学建议本课内容涉及“文革”的历史以及新时期的民主法制建设,学生兴趣较浓,宜调动其主动性进行学习。

可在课前组织学生走访、调查“文革”时期的人和事,加深对“文革”史的理解,通过采访人大、政协代表了解“文革”后我国民主制度建设的进程,还可利用网络等手段了解新时期我国法制建设的状况。

在教学时教师可适当补充现实中有关民主法制方面的具体事例,加深对现实社会生活的理解,实现历史课的社会功能。

【明确目标——课标要求】1. 概述中华人民共和国成立的史实.2. 阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善,认识我国民主政治的特色。

【重点难点】重点:识记开国大典及其意义;掌握新中国民主政治的基本特点。

难点:理解新中国民主政治建设的特色【学生展示——基础知识,学生自主整理】一、新中国的成立1.背景:①军事上:解放战争基本胜利。

1949年人民解放军占领南京,推翻了国民党反动统治。

②政治上:1949年召开的,为新中国的成立作了充分的准备。

会议的主要任务是讨论。

会议通过了《》起了临时宪法的作用。

2.成立:1949年10月1日举行。

3. 意义:①新中国成立,开创了,标志着的基本胜利,中国进入了新时代。

②开始了向社会主义过渡的新时期,为中国社会主义现代化发展扫清障碍,开辟道路。

③新中国的成立,是的胜利。

④壮大了世界和平、民主、社会主义力量,鼓舞世界的民族解放斗争。

二、新中国政治制度基本框架【一部宪法,三大制度】(一)1954年宪法------1954年第一届全国人民代表大会正式通过(1)目的:为了保障(2)内容:①分为、、以及等四部分。

②确立了我国的,规定了。

③制定了,并将写入宪法。

(3)原则:人民民主原则和社会主义原则(4) 意义:①性质:1954年宪法是中国第一部。

②它的颁布加强了,巩固了。

③反映了的根本要求;④提高了人民,为社会主义奠定了基础。

社会主义制度初步确立:1954年中国第一部社会主义类型宪法的颁布。

1956年八大召开,提出社会主义革命基本完成,国家主要任务已有解放生产力变为发展生产力。

1956年底,三大改造完成。

标志社会主义制度基本确立。

1956年底,随着经济上和政治上从向过渡的完成,社会主义制度在中国初步确立起来。

(二)民主集中制的人民代表大会制度----最基本的政治制度1.确立:第一届全国人大通过54年宪法,正式以形式确立人民代表大会制度。

2.组成:各届人民代表大会代表,都经全国人民产生,由各党派和社会各阶层人士组成。

3.原则:民主集中制4.职权:立法,选举,监督,罢免。

5.意义:①是新中国的政权组织形式,国家根本政治制度。

奠定了的政治基础。

②规范了的关系,昭示着。

(三)具有鲜明中国特色的中共领导下的多党合作和政治协商制度1.基础:中共与各民主党派合作、共同反对的历史。

2.确立:54年宪法以国家大法的形式宣布了中共领导下的多党合作和政治协商制度的确立3.指导思想:56年中共提出“”。

4.形式:,人民统一战线的基本组织是。

5.作用:调动了民主人士的,开创了群策群力、共同建设国家的新局面。

(四)少数民族当家做主的民族区域自治制度1.背景:民族众多,大杂居、小聚居。

2.内容:在的统一领导下,实现全国各民族一律平等和各民族大团结,在一些少数民族聚居的地方实行,设立,行使。

3.确立:以宪法、法律形式确立;《共同纲领》明确规定,在实行民族区域自治;1954年宪法,对民族区域自治做了更明确的规定。

是我国的一项重要的政治制度。

4.意义:实现了少数民族,加强了民族团结,促进了国家的全面发展。

促进少数民族地区经济发展,有利于国家统一。

【学生质疑】对前面知识点提出疑问,对自主探究进行质疑探究。

【教师精讲、点拨——思维拓展】1.中国民主政治建设的主要内容和特点民主集中制的人民代表大会制度。

具有鲜明中国特色的中共领导的多党合作和政治协商制度。

少数民族当家做主的民族区域自治制度。

2.社会主义政治制度的特点及作用(1)特点:①以科学的理论为指导②以革命和建设实践为基础③以始终保持先进性的共产党为领导力量④适合中国国情,体现中国特色⑤与时俱进,始终保持强大的生命力。

(2)作用:①保障了人民当家作主。

②维护和促进了民族团结和国家统一③为构建和谐社会提供政治保证。

3.中国民主政治制度与西方议会制度的比较:(1)相同点:都是间接民主;都是国家政权的组织形式。

【训练达标】一、单选题:1.我国将人民代表大会制度确立为根本政治制度是在A.1949年 B.1953年 C.1954年 D.1956年2.1953~1956年我国民主政治建设取得重大进展,其表现是A.人民代表大会制度建立 B. 过渡时期总路线公布C.全国政协成立 D.提出“长期共存、互相监督,肝胆相照、荣辱与共”方针3.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的基本政治制度,其形成可以追溯到 A.1949年 B.1954年 C.1956年 D.1978年4.明确规定人民代表大会制度为我国根本政治制度的法律文件是A.《中国人民政治协商会议共同纲领》 B.《论十大关系》C.1954年《中华人民共和国宪法》 D.1982年《中华人民共和国宪法》5.20世纪中叶毛泽东宣告“中国人从此站立起来了”。

下列各项中与这一结论相符的是:A.抗战胜利洗雪中国百年国耻B.半殖民地半封建社会结束C.抗美援朝取得胜利D.社会主义改造基本完成6.与《中国人民政治协商会议共同纲领》相比.1954年《中华人民共和国宪法》的新特点是A.规定国家的权力属于人民B.规定实行人民民主专政C.体现了社会主义原则D.规定实行民族区域自治7.1954年宪法:①规定了国家的性质和根本政治制度②体现了人民民主原则和社会主义原则③是我国第一部社会主义类型的宪法④标志着我国社会主义制度的基本建立A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④8.第一届全国人大召开以前,人民政协具有代行人大职权的功能,人民政协诞生的背景是A.反对内战的舆论不断高涨 B.人民解放战争在全国范围内基本胜利C.《共同纲领》被各民主党派广泛接受 D.中华人民共和国成立9.1949年至1953年间,中国人民政治协商会议A.全体会议代表是在选举基础上产生的 B.代行全国人民代表大会职权C.颁布了《中华人民共和国土地改革法》 D.通过了中国第一部社会主义类型的宪法10.新中国成立初期,一些民主党派及非党派民主人士担任国家重要领导职务。

其中,中央人民政府6名副主席中有3人,政务院4名副总理中有2人,34个部级正职中有15个由党外民主人土担任。

A 表明左派人士和中间人士按三分之二比例参与执政B说明中共开始实行与民主党派合作的政策C 标志着中共领导下的多党合作制度的形成D 贯彻了“长期共存,互相监督”的方针11.实行民族区域自治的意义在于①满足了少数民族当家作主的愿望②实现了民族平等③保证了祖国的统一④有利于民族团结A.①②③④ B.①②④ C.②③④ D.①③④12.某学校组织了一次主题为“和睦大家庭”的民族关系图片展,展览内容按20世纪的不同年代分为若干板块,在60年代板块中可能展出的图片是A.《共同纲领》封面B.新中国第一部宪法片断C. 西藏自治区成立大会D.内蒙古自治区成立30周年庆典二、材料解析题13.法律制度是人类文明的重大成果,以下是三个历史片段,试透过现象发现过去时代的特性,从而解读发生在不同时空的文明。

阅读材料,结合所学回答:材料一第5表死者的遗产需按其遗嘱进行处理。

第3、8表;债权人可将无力偿还的债务人,交付法庭判决,直到将其戴上足枷、手铐,甚至杀死或卖之为奴。

第8表;凡故意伤人肢体而又未能取得调解时,则伤人者也需受同样的伤害。

不过,如果有人打断自由人的骨头,他须偿还300阿司罚金;如果被打折骨头的是奴隶,罚金可以减半。

第11表;禁止贵族与平民通婚。

--------摘编自《十二铜表法》(1)《十二铜表法》的出现在当时有何进步作用?(3分)(2)你认为这些法律规定体现了“法律面前人人平等”吗?请举例说明。

(1分)材料二美国的国家职权分为立法、司法和行政三个部门,分别由国会、最高法院和总统执掌,总统和议员由人民选举——摘编自美国1787年宪法(3)美国的1787年宪法体现的政治原则是什么?(4)该宪法起到什么作用?材料三第一条中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、人民民主专政国家。

第二条中华人民共和国的一切权力属于人民。

人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。

——1954年《中华人民共和国宪法》(5)1954年宪法是哪次会议上制定的?该宪法体现了什么原则?(6)该宪法确定的我国根本政治制度是什么?14.阅读下列材料:材料一中华人民共和国是全国各民族共同缔造的统一的多民族国家。

平等、团结、互助的社会主义民族关系已确立,并将继续加强。

国家将尽一切努力,促进全国各民族的共同繁荣。

——《中华人民共和国宪法》(1)材料一中反映了我国民族关系的原则是什么?实现这个原则的目的是什么?(2)材料二给材料一证明了什么?两则材料的内在联系是什么?(3)指出材料二中5个自治区的名称。

材料二体现了党和政府对少数民族聚居区实行的什么政策?这一政策的实行有什么意义?(4)谈谈我国目前的民族关系状况。

(5)概括我国实行民族区域自治政策的主要内容、实施依据。

【本节小结】(自我构建知识网络)【学生反思】【作业】第21课新中国的政治建设参考答案一、选择题1—5 CAACB 6—10 CABBC 11—12 AC二、非选择题13. (1)《十二铜表法》的颁布,标志着罗马成文法的诞生,法律条文比较明晰,审判、量刑都有法可依,它在一定程度上限制了贵族的特权,保护了平民的利益。

(2)不能完全体现“法律面前人人平等原则”。

如“禁止贵族与平民通婚”就是明显的不平等。

(也可以举其他例证)(3)分权与制衡的原则。

(4)它是世界上第一部比较完整的资产阶级成文宪法,奠定了美国政治制度的法律基础,它保障了美国资产阶级的政治和经济利益,促进了美国资本主义的发展。

(5)第一届全国人民代表大会。

人民民主和社会主义(6)人民代表大会制度。

14.(1)原则:平等、团结、互助。

目的:实现共同繁荣。

(2)证明了“平等、团结、互助”的社会主义民族关系。

我国的民族关系得到了真正的体现。

(3)自治区:内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、宁夏回族自治区和西藏自治区。

政策:民族区域自治。

意义:这一政策促进了少数民族人民的当家作主及地区经济的发展,实现了民族平等。

(4)实现了民族团结、民族平等、共同繁荣,向着中国特色的社会主义现代化迈进。

(5)主要内容:在少数民族聚居的地方,建立由各民族组成的自治机关。

(2)依据:在历史上,我国各民族互相杂居,互相同化,互相影响;近代以来,我国各民族同受帝国主义的压迫,在革命战争中结成深厚友谊。