小麦赤霉病防治技术

- 格式:pdf

- 大小:566.64 KB

- 文档页数:2

B i n g h a i f a n g z h i一、河南地区小麦种植的基本情况分析河南省由于地理位置和气候条件的优势,成为我国小麦种植的主要省份,从农业种植区域的角度上观察,河南省小麦种植区域包括了黄淮冬麦区和长江上下游麦区,但由于气候的影响,不同地区的小麦种植条件相对来讲有着较大的差异。

以安阳地区为例,小麦种植的病虫害类型中,赤霉病属于非常常见的一类病害,为了能充分利用当地小麦种植的便利条件,找到不同地区病虫害防治的有效策略,全面开展小麦种植工作,应结合河南省的不同地区的地域特点,以及不同的种植原则和种植方式、气候条件等因素,开展种植工作。

在品种选择上,由于其地处河南省中北部的麦区,在种植过程中可选的典型品种为郑麦158、郑麦119、周麦30、周麦32。

病虫害的防治工作对于小麦种植而言所发挥的作用是非常突出的,防治的方法也需要结合病虫害的严重程度进行合理选择,化学防治是赤霉病发病后常见的防治方法,需要结合不同地区的病害范围和严重程度做好防治工作的规划和实施。

二、赤霉病发病分析1、主要病原菌发病特点赤霉病的病害引发原因主要是由于禾谷镰刀菌,属于真菌性病害的类型。

从基本特征上来讲,这类病菌的滋长对于营养方面的需求度不高,主要的需求点体现在客观环境条件上,需要高温、高湿的环境条件。

并且对外部环境中的光照条件也有一定的要求。

这种病菌的子囊壳形成过程,就需要上述几方面环境条件的支持。

从感染趋势角度上分析,病菌一旦滋生会先从小麦作物的花药部分入侵,并进一步进入到颖片内侧壁区域。

随着病菌感染程度的加深,原生的囊孢子与分生孢子可迅速在小麦的抽穗扬花期传播到小麦麦穗区域。

进一步进行萌发。

另外,这种病菌感染后不会马上爆发和体现,需要经过2至3日的潜伏期才能显现,具体表现是在麦穗区域出现霉层覆盖的现象,且由于这种霉菌的自重较轻,因此可通过风力传播方式迅速向其他小麦种植区域进行扩散。

2、赤霉病发病因素在上文的分析中可知,赤霉病的发病对于温度、湿度和光照条件有较高的要求。

小麦赤霉病防治技术小麦赤霉病是由赤霉素产生的,常见于潮湿、高温的环境中,对小麦产量和品质造成严重影响。

制定科学合理的防治技术对于小麦产量和质量的提高至关重要。

下面将介绍一些关于小麦赤霉病防治技术的方法。

一、选择病害抗性品种选用抗赤霉病的小麦品种是防治赤霉病的首要措施。

目前,已经推出了许多具有较强抗性的小麦品种,包括抗病系列、耐病系列等。

在种植小麦时,应选择这些抗病品种,降低赤霉病发生的可能性。

二、合理施肥小麦生长期间,合理施肥也是防治赤霉病的关键措施之一。

通过补充充足的氮肥、磷肥、钾肥等营养元素,可以促进小麦健康生长,提高其抗病能力。

三、合理密植小麦的合理密植有利于光合作用的强化,提高光能利用效率,减少潮湿环境和积温,从而降低赤霉病的发生风险。

同时还可以有效提高小麦群体的竞争力,减少病害的发生。

四、轮作制度合理安排轮作制度,避免连作,有利于减少赤霉病的发生。

通过将小麦和其他作物有机结合、合理轮作,可以有效减少病菌在土壤中的累积,减少赤霉病的危害。

五、灌溉管理在小麦生长期间,合理的灌溉管理也能够减少赤霉病的发生。

避免过度灌溉和长时间积水,保持土壤的透气性和排水性,减少病原菌在土壤中的滋生,从而减少赤霉病的发生。

六、病虫害防治及时采取病虫害综合防治措施,加强对小麦的病害防治。

对于早期发现的赤霉病病斑,应当及时割除、销毁,防止病情扩散。

还可以使用合适的农药进行喷洒,提高小麦的抗病能力。

七、保护天敌鼓励栽培植物多样性,合理利用天敌和天敌复合作用,从而对赤霉病进行综合防控。

合理的生态平衡有利于减少害虫的发生和传播,降低赤霉病的发生概率。

八、科学管理注意科学管理小麦田间环境,控制播种期、施肥期、灌溉期等作业管理,提高小麦的抗逆能力,减少赤霉病的发生。

九、综合防治采用多种综合防治措施,如搭配抗病品种、合理施肥、轮作制度、灌溉管理以及病虫害防治,从而形成综合效应,有效地降低小麦赤霉病的发生风险。

以上是关于小麦赤霉病防治技术的一些方法,希望能够对小麦种植者在实际生产中有所帮助。

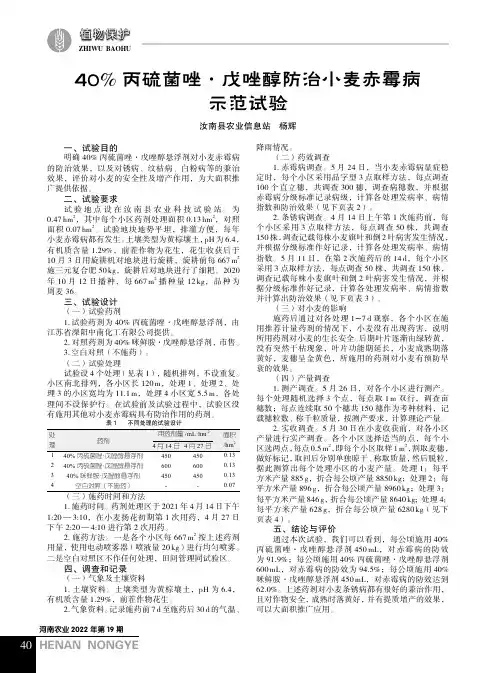

河南农业2022年第19 期(三)施药时间和方法1.施药时间。

药剂处理区于2021年4月14日下午 1:20 — 3:10,在小麦扬花初期第1次用药,4月27日下午2:20 — 4:10进行第2次用药。

2.施药方法。

一是各个小区每667 m 2按上述药剂用量,使用电动喷雾器(喷液量20 kg)进行均匀喷雾。

二是空白对照区不作任何处理,田间管理同试验区。

四、调查和记录(一)气象及土壤资料1.土壤资料。

土壤类型为黄棕壤土,pH 为6.4,有机质含量1.29%,前茬作物花生。

2.气象资料。

记录施药前7 d 至施药后30 d 的气温、做好标记,取回后分别单独晾干、称取质量,然后脱粒,据此测算出每个处理小区的小麦产量。

处理1:每平方米产量885 g,折合每公顷产量8850 kg;处理2:每平方米产量896 g,折合每公顷产量8960 kg;处理3:每平方米产量846 g,折合每公顷产量8640 kg;处理4:每平方米产量628 g,折合每公顷产量6280 kg(见下页表4)。

五、结论与评价通过本次试验,我们可以看到,每公顷施用40%丙硫菌唑·戊唑醇悬浮剂450 mL,对赤霉病的防效为91.9%;每公顷施用40%丙硫菌唑·戊唑醇悬浮剂600 mL,对赤霉病的防效为94.5%;每公顷施用40%咪鲜胺·戊唑醇悬浮剂450 mL,对赤霉病的防效达到62.0%。

上述药剂对小麦条锈病都有很好的兼治作用,且对作物安全,成熟时落黄好,并有提质增产的效果,可以大面积推广应用。

2340.130.130.0740%丙硫菌唑·戊唑醇悬浮剂 40%咪鲜胺·戊唑醇悬浮剂 空白对照(不施药)600450-600450-ZHIWU BAOHU植物保护河南农业2022年第19期ⅡⅢ平均I ⅡⅢ平均I ⅡⅢ平均I ⅡⅢ平均2.22.02.12.32.12.12.172.11.91.81.931.61.71.51.643.944.244.0743.644.144.243.9744.344.544.644.4741.241.441.841.4735.535.135.335.535.835.635.6334.834.434.334.530.530.229.830.1745.245.645.445.745.445.345.4744.744.244.144.3340.340.139.940.189829 019.59 004.590189 139.59 088.590828 785.58 626.586018671645663936 337.56 395.540.942.737.6885089608640628040%丙硫菌唑·戊唑醇悬浮剂450 mL·hm-240%丙硫菌唑·戊唑醇悬浮剂600 mL·hm -240%咪鲜胺·戊唑醇悬浮剂 450 mL·hm -2清水处理1234(责任编辑 刘素芳)。

小麦赤霉病发病症状及防治措施摘要:本文首先分析了小麦赤霉病症状及危害,接着分析了小麦赤霉病防治措施,希望能够为相关人员提供有益的参考和借鉴。

关键词:小麦;赤霉病;发病症状;防治措施引言:赤霉病是小麦种植栽培过程中经常遇到的病害,严重影响了小麦的产量。

而对小麦赤霉病发生防治情况及防治对策进行研究分析,则能为小麦赤霉病防治提供依据,为小麦健康生长提供便利。

1小麦赤霉病症状及危害小麦赤霉病亦称烂穗病、红麦头、烂麦头,是多种镰刀真菌侵染麦头部位引发的疾病,导致整个麦头腐烂,赤霉病在小麦的各个生长阶段都可能发生,是一种典型的气候型疾病。

其主要的症状以苗枯、茎基腐、杆腐、穗腐为主。

苗腐烂是由于小麦种子自带病菌或者受到土壤中病菌的侵染,染了病的种子先是发芽呈褐色,根冠会腐烂,感染轻的麦苗黄而瘦,患病重会死亡,枯死的苗因其带有大量真菌还会产生大量粉红色霉状物,将菌类带去土壤中。

茎基腐的多发阶段是在幼苗时期,幼苗刚刚出土时麦株根部的组织感染后呈深褐色,导致整株死亡。

杆腐一般发生在麦穗的第一、二节点处,刚刚患病的叶鞘上会出现绿斑,随着病菌感染加重会呈淡褐色甚至红褐色不规定形斑,并向麦茎扩散,病情严重的直接导致整个叶鞘部分枯黄,气候潮湿时还会出现粉红色霉状物。

穗腐是小麦感染赤霉菌的常见症状,起初感染时,在麦穗与颖片处会产生点点浅褐色斑迹,随着感染加重逐渐扩散至整个麦穗,麦穗枯而黄,气候的湿度加大时,褐斑处会形成粉红色霉层,逐渐地产生密集的蓝黑色小颗粒,用手摸有凸起的感觉且不能轻易抹去,发病严重后会感染穗轴,逐渐使整个麦穗腐烂。

2小麦赤霉病防治措施分析2.1.1选择抗病品种选择良种是小麦种植工作的基础环节,做好这项工作不仅能为小麦产量与质量的提升奠定良好基础,还能大大减少田间管理的工作量,是小麦赤霉病防治技术中最经济、有效的措施。

要尽量挑选抗病、耐病性能较好的品种,选择适宜本地气候条件的品种,一般来说,穗型细长、扬花整齐集中的、耐湿性强的小麦种类对赤霉病的防御能力相对较高。

小麦赤霉病的防治小麦赤霉病是一种常见的小麦病害,其病原菌为小麦赤霉菌。

小麦赤霉病的发生会对小麦产量和品质造成一定的影响,因此对其进行防治十分必要。

下面是小编整理的小麦赤霉病的防治方法,希望对大家有所帮助。

1.选用病害抗性强的品种种植。

目前市场上有许多小麦品种,其中有一些品种对小麦赤霉病的抗性较强,如杂交小麦新优395、春扬958等。

种植这些品种可以降低小麦赤霉病的发生率。

2.种植前对土壤进行消毒处理。

小麦赤霉病主要是由土壤中的赤霉菌引起的,因此可以采用化学药剂等手段对土壤进行消毒处理,杀死赤霉菌等病害菌。

3.种植前进行效果较好的药物浸种处理。

如用45%多菌灵可湿性粉剂、75%百菌清可湿性粉剂、50%福美双水剂等药剂,将种子浸泡10小时后晾干,可以增强种子的抗病能力,减少小麦赤霉病的发生。

1.及时除草,保持田间环境整洁。

草丛经常是赤霉菌等病害菌的滋生和繁殖地,因此及时除草可以减少病害的发生。

另外,保持田间环境的整洁也可以减少病害的发生。

2.科学施肥,保持小麦生长健康。

小麦的健康生长可以增强其对病害的耐受能力,因此应注意施肥时要科学合理,保持小麦的合理生长。

3.喷洒有效药剂。

小麦赤霉病一旦发生,则要及时采用有效药剂进行喷洒治疗。

例如:75%百菌清可湿性粉剂、50%福美双水剂、25%鲨胆酮悬浮剂等。

1.收获后及时清理麦田。

小麦赤霉病和其他病害的主要滋生地是麦田的秸秆、残根、苗圃底部等地方,因此收获后要及时对这些区域进行清理,减少病害菌的生存空间。

2.及时消毒麦库。

小麦储存后容易发生霉变,因此在储存小麦的麦库进行消毒处理,可以有效地控制小麦赤霉病的发生。

小麦赤霉病防治技术摘要阐述了小麦赤霉病的危害症状、病原物、侵染循环、发生因素及防治方法。

关键词小麦;赤霉病;发生;防治中图分类号s435.121.4 文献标识码b 文章编号1004-8421(2012)08-954-01小麦赤霉病又名烂麦头、红麦头、麦穗枯。

该病由多种镰刀菌引起。

常见的有禾谷镰孢、燕麦镰孢、串珠镰孢、黄色镰孢和税顶镰孢等,均属于半知菌亚门。

以禾谷镰孢为主,有性态为玉蜀黍赤霉属子囊菌亚门。

小麦赤霉病的赤霉病菌寄主范围广泛,能侵染许多栽培作物和野生植物,而且能在很多植物产品或残体上营腐生生活。

主要寄主有禾本科的小麦、大麦、裸大麦、水稻、甘蔗、玉米、燕麦、稗草、狗尾草、鹅观草等。

其中以禾本科、豆科、菊科植物残体上最易产生。

其次是蔷薇科,而松柏科很少。

小麦赤霉病最近几年在宿州市有发生严重的趋势,小麦受害后千粒重降低,发芽率下降,发芽势减弱,且出粉率低,面粉质量差,色泽灰暗,商品价值降低。

病麦含有致呕毒素和类雌性激素等毒素,人畜食后可引起急性中毒。

在我国南方冬麦区,如长江中、下游冬麦区,川滇冬麦区和华南冬麦区等地经常流行危害;东北三江平原春麦区在多雨年份也可流行成灾。

小麦赤霉病世界各地都有发生,而且有发生加重的趋势。

1 危害症状从苗期到穗期均可发生,引起苗腐、茎基腐、秆腐和穗腐,穗腐危害最大。

湿度大时,病部均可见粉红色霉层,即病菌分生孢子和子座。

病穗上常呈现以红色为主基色的霉层,故叫赤霉病。

1.1苗腐由种子带菌或土壤中的病菌侵染引起。

先是芽变褐,然后根冠腐烂。

轻者病苗黄瘦,重者幼苗死亡。

手拔病株易自腐烂处拉断,断口褐色,带有黏性的腐烂组织。

1.2基腐又称脚腐。

从幼苗出土到成熟都可发生。

初期茎基变褐软腐,以后凹缩,最后麦株枯萎死亡。

1.3秆腐初期在剑叶的叶鞘基部呈棕褐色,接着扩展到节部,以后上面长出一层红霉。

病株易被风吹断。

1.4穗腐发病初期,在颖壳上或小穗基部出现小的水渍状淡褐色病斑,逐渐扩大变成枯黄色,同时不断扩大蔓延到全粒或全小穗,甚至整穗发病。

小麦赤霉病发病症状及防治措施摘要:小麦是国内重要的经济作物。

小麦赤霉病会对小麦产量和质量造成严重威胁。

加强对小麦赤霉病的全程防控,是提高小麦产量与品质的重点所在。

基于此,需要全面掌握小麦赤霉病的发病特点、发病原因等信息,分析研究小麦赤霉病的出现规律,并以此为基础来提高防治效果。

本文结合小麦实际情况,对赤霉病发病原因及其规律进行一定分析,并提出了相应的防控建议。

关键词:小麦赤霉病;发病症状;防治措施小麦赤霉病在全国小麦各主要产区都有可能发生。

为此,相关工作人员需以化学防治为重点,保证小麦的生产质量与生产数量,确保小麦丰产丰收,从而进一步促进我国农业经济的发展。

1.小麦赤霉病概述小麦赤霉病又称麦穗枯、烂麦头、红麦头,是一种在全球范围内都会发生的小麦生长常见疾病。

该病直接导致麦穗腐烂,同时造成麦苗枯死,发生基腐病。

发病后,小麦产量将减产15%左右,尤其发病严重的地块,减产可达80%以上[1]。

由于危害严重,小麦赤霉病又叫麦癌。

一旦发生赤霉病,小麦必然减产,也会产生毒素,吃到一定数量,会影响人的身体。

小麦产量和质量受到严重影响。

未及时防治的地块,可发生90%以上赤霉病。

所以做好前期的防控是必不可少的。

小麦赤霉病在小麦开花至盛花期侵染率最高,小麦感染赤霉病后品质降低,籽粒干瘪,出粉率降低,不仅对小麦生产造成严重的产量损失和品质影响,更重要的是其病麦毒素影响食品安全,产生以脱氧雪腐镰刀菌烯醇(即呕吐毒素DON)为主的霉菌毒素,对人和动物的危害都很大,当小麦中的病麦率达到4%以上时,就不能吃了,需要另外处理。

2.小麦赤霉病发病原因及规律小麦赤霉病,属于侵染真菌的一种病害。

其发病原因主要与前期小麦有无感病直接相关。

加之连日降雨,田间湿度较大,加之植株通风性较差,致使田间气候环境较为有利,从而出现了繁殖赤霉病孢子的现象。

同时也与温度有关,赤霉病只要气温高于12℃,病原菌就开始繁衍发生,长期的高温环境对赤霉病的发生有直接的促进作用[2]。

小麦病虫害防治技术小麦赤霉病小麦赤霉病别名麦穗枯、烂麦头、红麦头,是小麦的主要病害之一,遍及全国,从幼苗到抽穗都可受害,主要引起苗枯、茎基腐、秆腐和穗腐,其中为害最严重的是穗腐。

在大流行年份,产量损失可达10%-40%。

赤霉病不仅造成麦类产量的减少,而且商品价值降低,病粒失去种用和工业价值。

同时,由于病菌的代谢产物含有毒素,人畜食用后还会中毒。

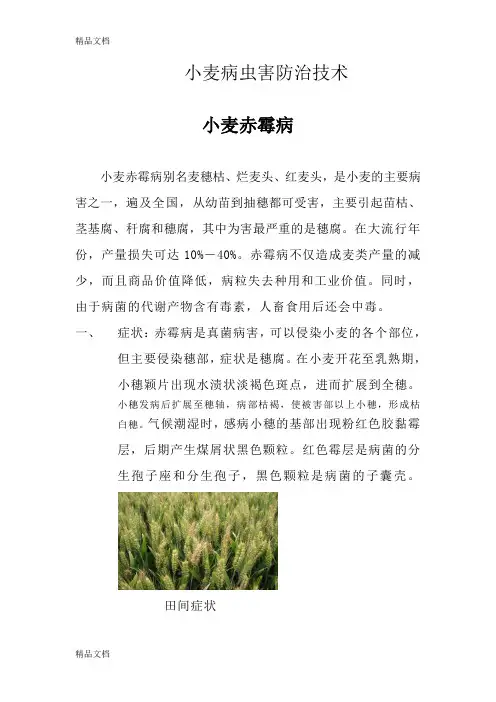

一、症状:赤霉病是真菌病害,可以侵染小麦的各个部位,但主要侵染穗部,症状是穗腐。

在小麦开花至乳熟期,小穗颖片出现水渍状淡褐色斑点,进而扩展到全穗。

小穗发病后扩展至穗轴,病部枯褐,使被害部以上小穗,形成枯白穗。

气候潮湿时,感病小穗的基部出现粉红色胶黏霉层,后期产生煤屑状黑色颗粒。

红色霉层是病菌的分生孢子座和分生孢子,黑色颗粒是病菌的子囊壳。

田间症状穗部症状二、病原特征:该病由多种镰刀菌引起。

有FusaHum graminearum Sehw.称禾谷镰孢,F.arde—naceum(Fr.)Sacc.称燕麦镰孢,F.culmorum(w.G.Smith)Sacc.称黄色镰孢,F.moniliformeSheld.称串珠镰孢,F.acuminatum(Ell.et Ev.)Wr.称锐顶镰孢等,都属于半知菌亚门真菌。

优势种为禾谷镰孢(F.graminearum),其大型分生孢子镰刀形,有隔膜3~7个,顶端钝圆,基部足细胞明显,单个孢子无色,聚集在一起呈粉红色粘稠状。

小型孢子很少产生。

有性态为Gibberella zeae (Sehw.)Petch.称玉蜀黍赤霉,属子囊菌亚门真菌。

子囊壳散生或聚生于寄主组织表面,略包于子座中,梨形,有孔口,顶部呈疣状突起,紫红或紫蓝至紫黑色。

子囊无色,棍棒状,大小100~250×15~150(um),内含8个子囊孢子。

子囊孢子无色,纺锤形,两端钝圆,多为3个隔膜,大小16~33×3~6(um)。

三、发病流行条件:赤霉病的流行主要由菌源量、寄主感病、生育期和气候条件的相互配合程度,决定年度间、地区间流行轻重。

小麦赤霉病的发生与综合防治作者:张洁来源:《河南农业·综合版》 2017年第11期近年来,受生态条件和种植制度改变等因素影响,小麦赤霉病由次要病害上升为常发性的主要病害,几乎每年都有不同程度的发生。

小麦遭受赤霉病侵害后,严重影响小麦的产量和品质,对小麦生产构成严重威胁,因此对该病的安全防控不容忽视。

我们针对小麦赤霉病的发生情况,结合历史资料,对小麦赤霉病的分布为害、症状、发生原因进行分析,提出切实可行的防御对策,以期为今后科学防控提供技术参考。

一、小麦赤霉病的分布为害与症状(一)小麦赤霉病的分布为害小麦赤霉病别名麦穗枯、烂麦头、红麦头等,是小麦的主要病害之一。

小麦赤霉病在全世界普遍发生,也是我国小麦和大麦生产上的一种严重病害,大流行年份病穗率高达100%,减产10%~70%;中流行年份病穗率达30%,减产5%~15%。

受害严重的籽粒皱缩空瘪,不能留种,受害轻的籽粒发芽率降低,影响出苗后苗的质量。

另外,该病不仅影响小麦产量,还在被侵染的麦粒中产生赤霉毒素DON,导致人畜中毒,因此,小麦中病麦率含量达到4%时即不能食用,需另作处理。

2016年6月中储粮和粮食部门明确提出,为确保粮食食品安全,小麦赤霉病病粒超过3%,严禁收购入库。

(二)病害症状小麦赤霉病从苗期至穗期都可发生危害,引起苗腐、茎基腐、秆腐和穗腐,在生产上一般穗腐危害最大,前期的苗腐、茎基腐往往被忽视,而出现秆腐和穗腐以后,才引起人们的重视,而此时防治效果较差。

1.苗腐:它是由种子带菌或土壤中病残体侵染所致。

先是芽变褐,然后根冠随之腐烂,轻者病苗黄瘦,重者死亡,枯死苗湿度大时产生粉红色霉状物(病菌分生孢子和子座)。

2.茎基腐:自幼苗出土至成熟均可发生,麦株基部组织受害后变褐腐烂,致全株枯死。

3.秆腐:多发生在穗下第1节、第2节,初在叶鞘上出现水渍状褪绿斑,后扩展为淡褐色至红褐色不规则形斑或向茎内扩展。

病情严重时,造成病部以上秆腐,茎叶干枯,有时不能抽穗或抽出枯白穗。

小麦赤霉病防控工作方案小麦赤霉病是由真菌引起的一种严重危害小麦生长的病害,其病害具有隐蔽性强、传播快、易发生暴发流行等特点,给小麦生产带来了严重的经济损失。

为了有效防控小麦赤霉病,制定科学合理的防控工作方案至关重要。

一、加强病害监测和防治预警1.定期开展小麦赤霉病监测工作,重点监测播种后生长发育的关键时期,及时发现病害的发生情况。

2.建立健全小麦赤霉病防治预警系统,利用气象条件、历史数据等进行科学预测和判断,提前采取防控措施。

二、加强田间管理措施1.选用耐病品种,加强良种繁育工作,提高小麦的整体抗病能力。

2.合理施肥,保持土壤肥力平衡,提高小麦的生长健康状态,增强其抗病能力。

3.及时清除病残体,减少病源和传播途径,避免病害的扩散蔓延。

三、科学施用化学防治药剂1.选择有效的化学防治药剂,根据病情严重程度和气象条件等因素,科学施用化学药剂进行病害的控制。

2.注意药剂的合理用量和施药方式,避免产生药害和药害残留等问题,确保防治效果。

四、加强宣传教育工作1.组织培训会议,普及小麦赤霉病的防治知识,提高农民对病害的认识和防控能力。

2.加强技术指导,及时解答农民在防治实践中遇到的问题,提高防治效果和农民防治意识。

五、加强监督检查和评估1.建立健全相关部门的监督检查机制,对小麦赤霉病防控工作进行定期检查和评估,发现问题及时纠正。

2.对各项防控措施的实施效果进行评估分析,总结经验,不断改进防控工作,提高小麦生产的质量和效益。

综上所述,针对小麦赤霉病的防控工作,我们需要加强监测和预警、实施田间管理措施、科学施用化学防治药剂、开展宣传教育工作以及加强监督检查和评估等多方面的工作,才能有效遏制小麦赤霉病的发生和传播,确保小麦生产的稳定和持续发展。

小麦赤霉病防控工作方案(2)小赤霉病是我县小麦上重大灾害性病害,危害不仅导致产量大幅下降,而且严重影响品质。

据专家预测,___年我县小麦赤霉病重发趋势明显。

为切实抓好小麦赤霉病防控工作,增强防治预见性、主动性、科学性,确保午季粮食丰产、丰收,结合省市赤霉病防控方案要求,特制定本方案:一、总体思路坚持“预防为主、综合防治”植保方针,树立“科学植保、公共植保、绿色植保”理念;加强___领导,落实属地责任,强化行政推动,实现赤霉病防控全覆盖;强化赤霉病监测和预警,大力推进专业化统防统治和绿色防控技术,坚决控制小麦赤霉病危害,保障小麦增产和质量安全目标实现。

小麦赤霉病的防治方法及效果评估引言小麦赤霉病是一种常见且严重的病害,严重影响小麦的产量和品质。

为了有效地控制和预防小麦赤霉病的发生,农业科研人员和农民积极探索和应用多种防治方法,并对其效果进行评估。

本文将针对小麦赤霉病的防治方法及其效果进行探讨,为农民提供参考与指导。

一、农艺措施1. 良种选择选择抗赤霉病的小麦品种是防治的首要措施。

农业科研机构开展多参数的小麦品种筛选工作,选择出抗赤霉病、适应当地生态环境的新品种,并推广应用于不同地区。

2. 轮作休耕轮作休耕是有效控制小麦赤霉病的重要方法。

通过合理的轮作休耕安排,减少小麦和赤霉病发生源之间的接触,降低病害发生的风险。

3. 合理密植与间套作物合理密植可减少小麦间的空隙,降低赤霉菌的传播效率。

同时,采用间套作物也可以减少小麦赤霉病的发生。

农民可以在小麦田间选择适宜的间套作物,如豆类作物,来改善土壤环境,减少赤霉菌的存活和传播。

二、化学防治1. 农药喷洒化学防治是小麦赤霉病控制的一种常用方法。

农民可在小麦拔节至孕穗期之间选择合适的农药进行喷洒,以控制病害的发生。

但是应注意合理使用化学农药,严格遵守使用规程,防止农药滥用引发的其他问题。

三、生物防治1. 核桃粉霉素核桃粉霉素是一种常用的生物农药,对小麦赤霉病具有较好的防治效果。

研究表明,在小麦孕穗期使用核桃粉霉素进行喷洒,可显著降低病害的发生率。

核桃粉霉素具有无毒性和环境友好性的特点,对小麦生长和品质影响较小。

2. 木霉菌木霉菌是一种可防治小麦赤霉病的有益微生物。

研究表明,施用木霉菌能够显著抑制赤霉菌的生长和传播,减少病害的发生。

农民可通过施用含木霉菌的生物有机肥料来达到防治的效果。

四、综合防治措施为了提升小麦赤霉病的防治效果,综合防治措施的应用具有重要意义。

1. 种植结构调整合理调整小麦的种植结构,减少连作、大面积种植相同品种等现象。

同时,与其他农作物轮作,减缓病害的发生。

2. 秸秆处理适时处理小麦田间的秸秆,减少赤霉菌的滋生和存活环境,从根本上控制病害的传播。

小麦种植如何防治小麦赤霉病小麦是一种重要的粮食作物,被广泛种植和消费。

然而,小麦种植过程中,常常会遭受病虫害的威胁,其中小麦赤霉病是造成小麦减产和质量下降的重要病害之一。

本文将就小麦种植如何防治小麦赤霉病进行探讨。

一、小麦赤霉病的病因分析小麦赤霉病是由赤霉菌引起的真菌性病害,其主要病原菌为赤霉菌。

赤霉菌通过气溶胶、种子传播等方式侵入小麦植株内部,并在潮湿环境下迅速繁殖和扩散。

小麦赤霉病的发生与气候、土壤、病原菌及宿主植物等多种因素有关。

二、小麦赤霉病的防治策略1.选用抗病品种选择抗病品种是预防小麦赤霉病的基础措施之一。

目前,育有多个具有抗小麦赤霉病能力的品种,如长春7330、杂35、鲁麦62-6等。

种植者应了解当地推荐的抗病品种,并进行合理的轮作和防病区域划分,减少病害发生的可能性。

2.制定合理的种植管理措施良好的种植管理措施对于控制小麦赤霉病具有重要作用。

首先,要保证种子的质量和纯度,采用热水消毒等方法对种子进行处理。

其次,在整个生长季节中,要合理施用化肥和农药,注意管理灌溉和排水。

此外,及时清除田间杂草,减少病虫害的栖息地,提高小麦产量和抗病能力。

3.加强病害监测和预警定期进行小麦病害监测和预警,有助于及早发现小麦赤霉病的发病情况,采取措施进行防治。

可通过田间巡查、病害标本鉴定以及专业的监测技术手段,如红外线遥感和无人机遥感等,提前预测和预报小麦赤霉病的发生风险。

4.科学施用农药在防治小麦赤霉病过程中,科学施用农药是一种有效的手段。

根据病情和病害的严重性,选择具有防治效果、无药害和环境友好性的农药,并遵循使用说明和剂量要求,坚持在小麦生长的关键阶段进行喷洒。

同时,要进行严格的农药管理,确保农药的安全使用。

5.加强害虫防治小麦赤霉病的发生与延伸往往伴随着害虫的侵袭。

因此,加强害虫防治工作,为小麦提供一个良好的生长环境是非常重要的。

可通过培育天敌,合理调整种植结构,定期监测害虫数量和种类,以及实施生物防治等措施,减少害虫对小麦的危害。

小麦赤霉病防治方法小麦赤霉病是由小麦赤霉菌引起的一种严重的病害,会导致小麦产量大幅下降,品质下降甚至无法食用。

针对小麦赤霉病,我们可以采取一系列的防治措施来降低病害发生的风险,保障小麦的生长和产量。

一、选用抗病品种选择具有抗小麦赤霉病能力的品种是预防病害的关键措施之一。

研究表明,一些抗病品种能明显降低小麦赤霉病的发病率和病害程度。

因此,在种植小麦时,应及早了解和选用抗病品种。

二、旋作和轮作采用合理的旋作和轮作措施,有助于减少小麦赤霉病的发生。

由于小麦赤霉病菌对寄主间隔期敏感,种植其他非寄主作物可以有效阻断病原菌的传播和繁殖。

比如,在小麦-玉米轮作中,小麦作为玉米的前茬,可以有效降低小麦赤霉病发生的风险。

三、良好的田间管理1.合理施肥:适量施肥可以提高小麦的抗病性,减少小麦赤霉病发生的可能。

但要注意施肥量要适度,避免过量施肥导致病菌传播和繁殖。

2.适时整地:适时整地翻耕,有利于病原菌的曝露和生物灭活,从而减少病菌的数量。

3.踩踏防治:在小麦灌浆期,可以利用人工踩踏的方式,将病部组织碾碎,从而促使病菌发病后更快地消亡。

四、化学防治在小麦赤霉病发病严重的情况下,可以使用化学药剂来进行防治。

在种植小麦之前,可根据病害的流行情况和天气条件选择合适的化学药剂进行喷洒,如抗菌剂、杀菌剂等。

但要注意合理使用药剂,避免副作用和对环境的污染。

五、生物防治生物防治是一种环保、可持续的防治方法,可以有效控制小麦赤霉病菌的传播和繁殖。

比如,可以利用具有拮抗作用的微生物来控制病菌的侵染。

研究表明,一些具有拮抗作用的细菌和真菌可以与小麦赤霉菌竞争寄主营养物质,从而抑制其繁殖和传播。

六、合理用药如果采用化学防治方法,应合理选用药剂和剂量,并严格按照药剂的使用说明进行施药。

同时,要注意轮换使用不同的药剂,以防止病菌对药剂产生抗药性,减少防治效果的降低。

七、加强监测和预警定期对小麦田进行监测和采样,早期发现病害的迹象,及时采取相应的防治措施。

小麦赤霉病发生原因分析及防治技术小麦赤霉病是由赤霉病菌(Fusarium graminearum)引起的一种严重的小麦病害。

该病害主要发生在小麦的穗部,严重影响小麦的产量和品质。

以下是关于小麦赤霉病发生原因分析及防治技术的详细介绍。

1. 发生原因分析小麦赤霉病的发生与多种因素有关,如土壤条件、气候条件、种植方式和综合管理等。

具体原因如下:1.1 土壤条件:土壤的温度、湿度和酸碱度等条件对小麦赤霉病的发生有一定的影响。

土壤温度过高或过低、湿度过高以及酸性土壤都是小麦赤霉病发生的有利条件。

1.2 气候条件:高温、高湿是小麦赤霉病流行的主要气候条件。

在气温适宜、相对湿度较大的环境下,病原菌容易繁殖和侵染小麦植株。

1.3 种植方式:连作、密植、不合理的施肥等种植方式会增加小麦赤霉病的发生风险。

连作会导致病原菌积累,密植和不合理施肥会增加小麦植株的生长势,使其更容易受到病原菌的侵染。

1.4 综合管理:不合理的田间管理措施,如不及时清理麦茬、不适当的灌溉和迟播等,都会导致小麦赤霉病的发生。

这些措施会增加小麦植株受到病原菌侵染的机会和环境条件。

2. 防治技术为了控制小麦赤霉病的发生,以下是几种常用的防治技术:2.1 种植抗病品种:选择抗病品种是控制小麦赤霉病的有效措施。

通过选育和种植具有抗病性的品种,可以减轻病害的损失。

2.2 喷施药剂:在小麦脱粒前后,可以喷施有效的药剂来防治小麦赤霉病。

一般来说,可以使用杀菌剂和生物菌剂来控制病害。

喷药时要注意剂量和喷雾的均匀性,以提高防治效果。

2.3 土壤消毒:通过合理的土壤消毒,可以减少病原菌的数量和活性,从而降低小麦赤霉病的发生。

常用的土壤消毒方法包括热水熏蒸、化学药剂消毒和生物灭菌等。

2.4 清除病灶和植株残体:定期清除田间的病灶和小麦植株残体,可以降低病原菌的存活和传播,减少病害的发生。

2.5 种植措施:合理的种植措施也是控制小麦赤霉病的重要手段。

如合理轮作、适当调整密植程度、合理施肥和灌溉等,都可以减少病害的发生。

小麦赤霉病生物防治研究进展【摘要】小麦赤霉病是小麦生长过程中常见的病害,给农民的生产造成了一定的损失。

为了寻找更有效的防治方法,研究人员开始致力于小麦赤霉病的生物防治研究。

本文从生物防治方法、生物防治菌剂的研究、生物防治的应用技术、生物防治的效果评价和生物防治发展趋势等方面进行了详细的介绍。

通过对研究背景和意义的分析,可以看出小麦赤霉病生物防治有着广阔的发展前景,但同时也存在着生物防治技术的不足之处。

未来的研究需要致力于解决这些技术问题,探索更加有效的生物防治方法,为小麦生产提供更好的保障。

【关键词】小麦赤霉病、生物防治、生物防治菌剂、应用技术、效果评价、发展趋势、前景、不足之处、未来研究方向。

1. 引言1.1 研究背景赤霉病是小麦上最为常见的病害之一,造成了严重的经济损失和粮食安全问题。

传统的防治方法主要包括化学农药喷洒和耕种方式,然而随着环境污染和食品安全问题的加剧,生物防治技术成为了一种越来越受关注的方法。

小麦赤霉病的生物防治研究起步较晚,但在近年来得到了迅速发展。

生物防治通过利用有益微生物、生物农药等生物资源,实现对赤霉病病原菌的控制,减少农药残留对环境和人体健康的影响,符合可持续农业发展的要求。

加强对小麦赤霉病生物防治方法的研究,对降低农业生产成本、提高农产品质量、保障粮食安全具有重要的意义。

目前,关于小麦赤霉病的生物防治方法的研究日益深入,不断有新的生物防治菌剂被发现,生物防治应用技术不断提升,生物防治的效果评价标准也在逐步完善。

在这一背景下,小麦赤霉病生物防治的前景十分广阔,但也面临着一些挑战和技术不足之处,需要进一步加强研究探索。

1.2 研究意义小麦赤霉病是小麦主要的真菌病害之一,严重影响了小麦的产量和品质。

随着化学农药使用的日益增加,对环境和人体健康造成了一定的影响,因此研究小麦赤霉病的生物防治方法具有重要的意义。

生物防治方法对小麦种植的可持续发展起着至关重要的作用。

通过引入具有拮抗作用的微生物,可以有效地控制小麦赤霉病的发生,减少对化学农药的依赖,降低农药残留的风险,保护农田生态环境的健康。

小麦赤霉病防治方法

小麦赤霉病是一种常见的小麦病害,它会严重影响小麦的产量和质量。

赤霉病的主要症状是小麦籽粒表面出现一层红色或棕色的绒毛状物,严重时会导致籽粒变黑、变腐甚至不可食用。

为了防治小麦赤霉病,以下是一些有效的方法:

1. 合理施肥。

小麦赤霉病的发生与土壤中的养分含量有关,过多或过少的施肥都会导致小麦易感染此病。

因此,农民应该根据土壤情况进行合理施肥,保证小麦的营养平衡。

2. 种植抗病品种。

选择抗赤霉病的小麦品种进行种植,可以有效地降低发病率。

同时,也要注意小麦的品种搭配,避免同一地区连续种植同一品种,以减少病害的传播。

3. 做好田间管理。

及时清理田间农残、草杂物等,减少病菌的滋生和传播。

同时,及时疏通田间水渠,保证田间排水良好。

4. 合理使用化学农药。

在小麦赤霉病高发期,可以适量使用化学农药进行防治。

但是,需要注意农药的使用方法、时机和剂量,以避免对环境和人体健康造成不良影响。

综上所述,要防治小麦赤霉病,需要从多个方面入手。

农民应该加强田间管理,选择抗病品种,合理施肥和使用化学农药等措施。

这样才能有效地控制赤霉病的发生,保证小麦的产量和品质。

- 1 -。

小麦赤霉病防治技术孟凡夫(安徽省宿州市种子公司,安徽宿州234000)摘要阐述了小麦赤霉病的危害症状、病原物、侵染循环、发生因素及防治方法。

关键词小麦;赤霉病;发生;防治中图分类号S435.121.4文献标识码B 文章编号1004-8421(2012)08-954-01作者简介孟凡夫(1968-),男,安徽宿州人,助理农艺师,从事良种繁育及推广工作。

收稿日期2012-07-26小麦赤霉病又名烂麦头、红麦头、麦穗枯。

该病由多种镰刀菌引起。

常见的有禾谷镰孢、燕麦镰孢、串珠镰孢、黄色镰孢和税顶镰孢等,均属于半知菌亚门。

以禾谷镰孢为主,有性态为玉蜀黍赤霉属子囊菌亚门。

小麦赤霉病的赤霉病菌寄主范围广泛,能侵染许多栽培作物和野生植物,而且能在很多植物产品或残体上营腐生生活。

主要寄主有禾本科的小麦、大麦、裸大麦、水稻、甘蔗、玉米、燕麦、稗草、狗尾草、鹅观草等。

其中以禾本科、豆科、菊科植物残体上最易产生,其次是蔷薇科,而松柏科很少。

小麦赤霉病最近几年在宿州市有发生严重的趋势,小麦受害后千粒重降低,发芽率下降,发芽势减弱,且出粉率低,面粉质量差,色泽灰暗,商品价值降低。

病麦含有致呕毒素和类雌性激素等毒素,人畜食后可引起急性中毒。

在我国南方冬麦区,如长江中、下游冬麦区,川滇冬麦区和华南冬麦区等地经常流行危害;东北三江平原春麦区在多雨年份也可流行成灾。

小麦赤霉病世界各地都有发生,而且有发生加重的趋势。

1危害症状从苗期到穗期均可发生,引起苗腐、茎基腐、秆腐和穗腐,穗腐危害最大。

湿度大时,病部均可见粉红色霉层,即病菌分生孢子和子座。

病穗上常呈现以红色为主基色的霉层,故叫赤霉病。

1.1苗腐由种子带菌或土壤中的病菌侵染引起。

先是芽变褐,然后根冠腐烂。

轻者病苗黄瘦,重者幼苗死亡。

手拔病株易自腐烂处拉断,断口褐色,带有黏性的腐烂组织。

1.2基腐又称脚腐。

从幼苗出土到成熟都可发生。

初期茎基变褐软腐,以后凹缩,最后麦株枯萎死亡。

1.3秆腐初期在剑叶的叶鞘基部呈棕褐色,接着扩展到节部,以后上面长出一层红霉。

病株易被风吹断。

1.4穗腐发病初期,在颖壳上或小穗基部出现小的水渍状淡褐色病斑,逐渐扩大变成枯黄色,同时不断扩大蔓延到全粒或全小穗,甚至整穗发病。

以后在颖壳的合缝处或小穗基部生出一种黏胶状的粉红色霉(病菌分生孢子),到后期高湿条件下,粉红色霉层出产生蓝黑色小粒(病菌子囊壳)。

麦穗得病后,麦粒皱缩干瘪,严重时全穗枯腐。

2病原物2.1形态2.1.1禾谷镰刀菌。

不形成小分生孢子,大分生孢子形成于分生孢子座,镰刀形,多为3 5隔,顶细胞渐细,腹部近平直,足胞明显,孢子大小(37.5 62.5)μm ˑ(3 5)μm 。

PDA 上生长速度快,气生菌丝棉絮状,较密,白至黄色,有时中央有黄色菌丝区。

子囊壳卵圆形,紫黑色,子囊棍棒形,无色,子囊孢子纺锤形,3隔。

2.1.2燕麦镰刀菌。

小孢子常不产生,棒形,纺锤形,0 3隔,大型分生孢子产自分生孢子座,瘦长、壁薄,顶细胞细长,孢子大小(45 55)μm ˑ(1.5 3.0)μm 。

PDA 上生长较快,气生菌丝细丝状),茸状,较密,白色至棕黄色。

PDA 基质反面白色至黄色。

2.1.3黄色镰刀菌。

不产生小分生孢子,大分生孢子粗短,壁厚,分隔明显,多5隔,大小(30 38)μm ˑ(5.0 6.5)μm 。

PDA 上生长快,气生菌丝浓密,通常白色,基质反面洋红色。

2.2特性菌丝发育适温为22 28ħ,最低温度为3ħ,最高温度为35ħ。

分生孢子萌发适温为4 32ħ,以28ħ最适。

3侵染循环病菌主要以菌丝体在寄主病残体上或种子上越夏、越冬,也可在土壤中营腐生生活而越冬。

第2年在这些病残体上形成的子囊壳是主要侵染源。

子囊壳产生的子囊孢子可借气流、风雨传播,溅落在花器凋萎的花药上萌发,先营腐生生活,然后侵染小穗,几天后产生大量粉红色霉层,经风雨传播引起再侵染。

4发生因素4.1寄主抗性迟熟、不耐肥的品种发病重。

小麦齐穗后20d 内最容易发病,以扬花期发病率最高。

4.2环境高温高湿病情发生迅速。

开花灌浆阶段闷热、连续降雨、潮湿多雾的天气发病重。

4.3栽培①田间病残体数量大,带菌量高的地块发病重。

②地势低洼、排水不良、土质黏重、偏施氮肥、田间潮湿郁闭的发病重。

5防治方法应以农业防治为基础,药剂保护为重点,充分利用耐病品种的综合防病措施。

5.1农业防治选用抗(耐)病品种。

适时早播,避开扬花期遇雨。

合理施肥,增施底肥,氮磷配合,追肥早施、少施,提高植株抗病力。

雨后及时排水,降低田间湿度。

深耕灭茬,秸秆过腹还田或堆沤后施用;小麦播种前,清除田间农作物残体。

(下转第956页)责任编辑胡先祥责任校对胡先祥农技服务,2012,29(8):954,956表皮变黑腐烂,根部也变黑腐烂,横剖病茎用力挤压切口,从导管溢出黄白色菌脓,病株茎和叶脉导管变黑。

后病菌侵入髓部,茎髓部呈蜂窝状或全部腐烂形成空腔,仅留木质部。

移栽-团棵期由于烟苗在苗床中传染的病毒病感染后15d后开始发病,加上田间蚜虫传播,移栽期农事操作传播,移栽-团棵期病毒病开始为害,直至采烤结束,主要表现为分田块或分农户连片发生,此时期病毒侵入后在叶片内大量增殖,使部分组织细胞增多或增大,致使叶片厚薄不匀,颜色深浅不一,形成花叶,团棵期后由于病毒病的为害烟叶不能正常拔节,烟株矮化,有效叶片少,发生黄瓜花叶病则叶基变长,侧翼变狭变薄,叶片细长,成“鼠尾状”;有的病叶叶缘向上卷曲,有的沿叶脉出现闪电状坏死,有的叶片呈现黄色斑驳,有的整株黄化。

2.3大田生长中后期主要病害烤烟田间生长中后期,遭遇高温高湿天气易发生赤星病,在烟株打顶后,叶片进入成熟阶段开始发病,条件适宜病情会逐渐加重。

赤星病主要为害部位是叶片,先从烟株下部叶片开始发生,随着叶片的成熟,最初在叶片上出现黄褐色圆形小斑点,以后变成褐色,病斑的大小与湿度有关。

湿度大病斑则大,干旱则小,一般来说最初斑点直径不足0.1cm。

以后逐渐扩大,病斑直径可达1 2cm。

病斑圆形或不规则圆形,褐色,产生明显的同心轮纹,边缘明显。

外围有淡黄色晕圈。

在大田中后期常常有角斑病与赤星病混合发生,角斑发病初期在叶肉组织上形成水渍状暗绿色斑点,以后病斑扩大呈多角形或不规则形,病斑灰白色或黑褐色,颜色不均匀,常形成多重云形轮纹,边缘明显,周围没有黄色晕圈,与赤星病不同,但混合发生后较难以辨认。

此时期黑胫病及花叶病继续危害,发生花叶病的植株上部叶不能正常开片,叶片细小,影响上部叶片烘烤及产质量。

3烤烟病害防治策略随着枣阳烟草种植面积的增大及烟区烟田的常年连作,为病原物的越冬和迅速传播提供了条件。

且枣阳烟区常年种植中烟100,更增加了烟草病害的防治难度,因此,建立综合防治体系,通过推广GAP操作规范,通过农业防治、生物防治、物理防治等手段进行病害防治,结合化学药剂防治措施,是烟草病害防治的有效途径。

3.1加强病害预测预报在研究病害发生流行规律的基础上,进一步加强病害的预测预报,完善病虫预测预报网络建设,加强枣阳七方基地单元内病虫圃操作规范,依据病虫害预测预报技术规程进行病虫圃的建立及记录,准确顶测病害的发生动态和流行趋势,有针对性地开展病虫害顶防和综合防治。

3.2农业防治推行GAP管理规范,实行良好农业操作,推行预防为主的防治方法,在源头上抑制病原物的传播,在可控范围内尽量减少化学药剂的使用,如设置黄板诱蚜对减轻病毒病有一定效果。

农家肥要沤制发酵彻底,在大田和苗床进行农事操作时,人手、剪刀、育苗盘等要进行严格的消毒。

打顶抹杈在雨露干后进行,并要做到先健株后病株。

烟农进行烟田操作前,要洗手、更衣,以防交叉感染。

收获后要及时清除病残体,及时将顶、杈、脚叶、拔除的病株等带离烟田,做烧毁或深埋等无害化处理。

实施测土施肥:研究结果表明烟株的同一叶位,烟叶的总氮量和赤星病的发病程度呈正相关,即烟叶的总氮量越高,发病越严重[5]。

因此增施适量的氮肥能有效控制赤星病的发生。

3.3化学防治使用化学农药防治病害,一方面会污染环境;另一方面长期、反复使用可导致病菌抗药性的产生,以及造成烟株严重的药害,产生烟草农药的残留等新的问题。

但由于赤星病等病原菌增殖速度较快,药剂预防治仍是控制烟草病害发生流行的最直接有效的方法。

如40%的菌核净500倍液或70%的代森锰锌500倍液防治赤星病,用25%甲霜灵可湿性粉剂每50g对水50kg,每株浇药液20 30ml于茎部喷洒控制黑胫病。

3.4引进抗病品种抗性品种的利用是控制有害生物最经济有效的手段,抗病育种也成为烟学育种的中心内容。

继续搞好烟学种质资源的抗性筛选研究,尽量避免不良品质性状与抗病性状的连锁。

例如在品种试验中湖北烟科所A9对普通花叶病表现为免疫。

参考文献[1]王荣栋,尹经章作物栽培学[M].北京:高等教育出版社,2005:412.[2]张维.湘西烟草病害的调查飞鉴定与烟草主要病害综合治理技术研究[D].长沙:湖南农业大学,2008.[3]陈永德,覃春华.烟草常见病害的田间诊断[J].湖南农业科学,2008(18):20-22.[4]易龙.烟草黑胫病的诊断及防治技术[J].植物保护,2005(1):30.[5]张亚,何可佳,罗坤,等.烟草赤星病研究进展及对策[J].陕西农业科学,2007(2):82-82,檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪90.(上接第954页)5.2药剂防治①用种子重量0.2%的50%多菌灵WP浸种30min,晾干后播种。

②防效主要取决于首次施药的时间。

通常首次最佳施药时间是扬花期,应于扬花10% 50%时施药。

若穗期高温,小麦边抽穗边扬花,此时则应提前至齐穗期施药。

施药关键时期遇雨,应于雨停间隙时施药,药液干后1h淋雨,药效不减。

大田喷50%多菌灵WP 800倍液,或60%多菌灵WP1000倍液,或50%甲基硫菌灵WP1000倍液,或50%多·霉威WP800 1000倍液,或60%甲霉灵WP1000倍液。

659农技服务2012年。