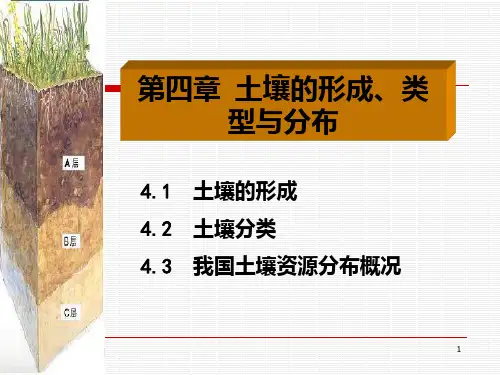

第四章 土壤分类理论、方法概述

- 格式:ppt

- 大小:18.24 MB

- 文档页数:41

土的分类标准及分类方法土壤是我们日常生活中常见但不容忽视的自然资源,对于土地的利用和保护,首先需要对土壤有充分的了解和认识。

本文将详细介绍土壤的分类标准及分类方法,主要从五个方面进行阐述,包括土的成因和形成条件、土的粒度成分、土的工程性质、土的力学性质以及土的开挖难易程度。

1. 按照土的成因和形成条件分类土壤的形成受多种因素影响,如气候、地形、母质等。

根据不同的成因和形成条件,可将土壤分为残积土、沉积土、火山灰和冰积土等。

残积土是由岩石经过长时间的风化作用形成的风化壳或堆积物,其特点是具有明显的垂直层次和粒度变化。

沉积土是由于沉积作用形成的土壤,包括各种沉积岩石、沉积物和沉积矿产等。

火山灰是由火山喷发形成的火山岩屑和火山玻璃等物质组成,具有独特的物理和化学性质。

冰积土则是由于冰川作用形成的土壤,其特点是具有独特的冰川磨光面和漂石。

2. 按照土的粒度成分分类土壤的粒度成分是指土壤中不同粒径的矿物质颗粒的组合。

根据土壤中不同粒径的比例,可将土壤分为粘土、砂土、砾石土和泥炭土等。

粘土是由高岭石等粘性矿物组成的细小颗粒,具有高粘结性和吸附性。

砂土是由石英等矿物组成的较粗颗粒,具有较高的透气性和透水性。

砾石土是由较大粒径的砾石、卵石和碎石等组成的土壤,具有较好的通气性和透水性。

泥炭土是含有大量有机质的湿地土壤,具有较高的持水能力和肥力。

3. 按照土的工程性质分类土壤的工程性质是指土壤在工程应用中的特点,主要包括颗粒级配、含水率、密度、压缩性、抗剪强度等。

根据这些工程性质,可将土壤分为粉质土、淤泥土、粘性土和砂土等。

粉质土是一种颗粒细小、结构较为松散的土壤,具有较好的透气性和透水性,但承载能力较低。

淤泥土是一种含有大量有机质、较为软弱的土壤,具有较高的压缩性和较低的强度。

粘性土是一种具有高粘结性和高度均匀性的土壤,具有较好的承载能力和稳定性。

砂土则是一种颗粒粗大、结构较为松散的土壤,具有较高的透气性和透水性,但承载能力较低。

第四章土壤分类及土壤野外制图引言本章的注意任务是运用土壤分类理论和野外调查技术,认识调查地区不同土壤类型的特征特性,找出它们的分布规律,确定相应的分类系统。

在此基础上,应用所学的野外测绘技术和制图原理,通过完成调查地区的各种制图任务,熟悉并掌握各类土壤草图和有关基础图件的测制过程及其编图技术,为调查地区的土壤利用改良规划等提供科学资料。

第一节几种主要土壤分类体系简述引言土壤分类与土壤制图是紧密相连的两个学科分支,一方面土壤分类是土壤野外制图的基础,一幅土壤图本身就是该区土壤分类单元的平面分布规律的体现;另一方面,土壤野外制图也是发展土壤分类的基础。

因此,在土壤调查中对土壤分类给予较高重视。

土壤是由无数个体(单个土体)组成的复杂的群体系统,土壤个体之间存在着许多共性,同时,它们之间也存在着相当大的差异。

土壤分类就是选择土壤的某些性质作为区分标准,按照它们反映出来的特性及彼此之间的相似和分异性,将土壤群体中的个体进行分类或归类,归纳整理出一个系统,使其能够比较客观地揭示土壤发生发展的规律性。

然而,由于各学派土壤科学工作者对土壤认识的观点不同,虽然是对同一个土壤客体,但归纳综合的原则、方法、方案也就不同。

目前还没有世界统一的土壤分类系统。

当前国际上土壤分类主要有:俄罗斯的土壤发生学分类、美国土壤系统分类(ST)联合国世界土壤图图例单元(FAO/UNESCO)、以及国际土壤分类参比基础(IRB)和由这一组织发展为世界土壤资源参比基础(WRB)。

其中美国土壤系统分类的影响越来越大。

无论是哪一种土壤分类制度,共同的识别方法程序都是通过野外景观记载分析,对单个土体剖面形态描述,室内比土评土,再经过样品化验等程序来完成的。

一、美国土壤诊断分类体系1951年,美国农业部土壤保持局以G.D.史密斯为首的土壤科学家着手建立新的定量化的土壤分类系统。

这个分类系统经过一系列的草案,在广泛征求国际同行意见,反复试用修改后,于1975年正式出版了《土壤系统分类》(Soil Taxonomy)一书。

土壤四分法土壤是地球上最基本的资源之一,它承载着生物的生存和繁衍,以及农业和生态系统的发展。

为了更好地理解和研究土壤的特性和功能,人们发展了许多分类方法,其中最常用的是土壤四分法。

土壤四分法将土壤按照其成分和特性进行了归类,为我们提供了更深入的理解土壤的工具和框架。

一、土壤四分法的基本概念土壤四分法是将土壤按照其组成成分和特性进行分类的方法。

它将土壤分为四个部分,分别是矿物质、有机质、水分和空气。

每个部分都具有不同的特点和功能,对土壤的性质和肥力起着重要的作用。

1. 矿物质:矿物质是土壤中最主要的组成部分,由各种矿物质颗粒组成。

这些颗粒的大小和形状可以对土壤的通透性、保水性和肥力等方面产生影响。

矿物质还可以提供植物所需的营养元素,对土壤的肥力和农作物的生长具有重要的作用。

2. 有机质:有机质是土壤中相对较不稳定的部分,主要由植物和动物的残体、分泌物和代谢产物等有机物质组成。

有机质在土壤中分解产生的有机酸可以改善土壤结构,增加土壤的保水性和肥力。

有机质还可以提供植物所需的养分,促进植物的生长和发育。

3. 水分:土壤中的水分对植物的生长和发育至关重要。

土壤可以吸附和保持水分,供给植物的需求。

水分对土壤的渗透性、保水性和导热性等方面具有重要影响。

合理管理土壤中的水分可以提高农作物的产量和质量,保护生态系统的稳定性。

4. 空气:土壤中的空气对土壤的呼吸和有机物质分解等过程起着重要作用。

空气可以提供植物所需的氧气,促进根系的呼吸和养分吸收。

合理管理土壤中的空气含量可以改善土壤的通透性和透气性,促进植物的根系生长和发育。

二、土壤四分法的作用和意义土壤四分法提供了一种系统和综合的分类方法,帮助人们更好地理解土壤的组成和特性。

通过了解土壤四分法,我们可以更好地评估土壤的质量和肥力,合理利用土壤资源,提高农作物的产量和质量。

土壤四分法还可以为土壤修复和保护提供科学依据,促进可持续农业和生态系统的发展。

三、对于土壤四分法的理解和观点土壤四分法作为一种有效的土壤分类方法,对于土壤研究和农业生产具有重要意义。

土壤发生学分类土壤发生学分类是土壤学研究的一个重要方向,通过对土壤形成、演化和发展的规律进行系统的分类,可以更好地理解土壤的性质和功能。

土壤发生学分类主要是根据土壤的形成因素、发育过程和特征来进行分类。

本文将从不同的角度介绍土壤发生学分类的相关内容。

一、根据土壤形成因素进行分类1.气候型土壤:气候是土壤形成的重要因素之一,气候型土壤是根据气候条件对土壤进行分类的一种方法。

气候型土壤又可分为热带土壤、温带土壤和寒带土壤等不同类型。

2.植被型土壤:植被是土壤形成中的另一个重要因素,不同的植被类型会对土壤的形成和特性产生影响。

植被型土壤可以分为森林土壤、草地土壤、荒漠土壤等不同类型。

3.地形型土壤:地形是土壤形成中的重要因素之一,地形型土壤是根据地形特征对土壤进行分类的一种方法。

地形型土壤可以分为山地土壤、平原土壤、河岸土壤等不同类型。

二、根据土壤发育过程进行分类1.原生土壤:指在原始状态下没有受到过明显干扰和改变的土壤,通常具有较好的土壤结构和肥力。

2.次生土壤:指在自然或人为因素下发生了明显变化和演化的土壤,通常具有不同程度的土壤侵蚀和土壤退化现象。

三、根据土壤特征进行分类1.有机质含量:土壤中的有机质含量是影响土壤肥力的重要因素之一,土壤可以根据有机质含量的不同分为有机质富集土壤和有机质贫瘠土壤等类型。

2.颗粒组成:土壤的颗粒组成对土壤的结构和透气性具有重要影响,土壤可以根据颗粒组成的不同分为砂土、壤土、粘土等类型。

3.PH值:土壤的PH值对土壤中微生物的生长和作物的生长发育有重要影响,土壤可以根据PH值的不同分为酸性土壤、碱性土壤和中性土壤等类型。

土壤发生学分类是研究土壤形成和演化规律的重要内容,通过对土壤的分类可以更好地了解土壤的性质和功能,为土壤的保护和合理利用提供科学依据。

希望本文介绍的土壤发生学分类内容能够对读者有所启发,增进对土壤的认识和理解。

中国土壤系统分类相关标准和方法中国土壤系统分类是指根据土壤的形成过程、性质特征和功能,将土壤划分为不同的类型,以便于土壤研究和土壤资源的合理利用。

土壤系统分类的目的主要是为了更好地了解土壤的性质和功能,为土壤科学的发展和土壤资源的保护和利用提供科学依据。

中国土壤系统分类的标准和方法主要包括土壤形成过程分类、土壤性质和功能分类、土壤类群划分和命名等方面。

1. 土壤形成过程分类土壤形成过程分类是根据土壤的形成过程和发育时期的差异来进行分类的。

主要包括准稳定土壤、发育土壤和黄漠区土壤。

准稳定土壤主要指具有初步发育特征的土壤,发育程度较低;发育土壤主要指经过了一定发育时期,形态和结构发育较完善的土壤;黄漠区土壤主要指特殊环境条件下形成的土壤,如沙地和沙丘地区的土壤。

2. 土壤性质和功能分类土壤性质和功能分类是根据土壤的物理、化学和生物性质以及土壤的功能特点来进行分类的。

主要包括有机质含量、土壤酸碱性、养分含量、保水性和保肥性等方面。

例如,根据土壤中有机质含量的不同,可以将土壤分类为有机质贫瘠土壤、有机质中等土壤和有机质丰富土壤;根据土壤酸碱性的不同,可以将土壤分为酸性土壤、中性土壤和碱性土壤等。

3. 土壤类群划分和命名土壤类群是土壤系统分类的最小单位,是根据土壤性质和功能特点进行划分的。

常见的土壤类群有红壤、黄壤、土壤、黄褐土、砂土、粘土、沙壤土、黏壤土等。

中国的土壤类群划分和命名主要是根据土壤形态特征、土壤理化性质和土壤功能进行的分类,以保证土壤类群的科学性和实用性。

为了准确划分土壤类群,中国土壤学会制定了相关的标准和方法,包括土壤物理性质测试、土壤化学性质测试和土壤生物性质测试等。

例如,对于土壤物理性质测试,可以通过测定土壤质地、密度、孔隙度等指标来确定土壤的类群;对于土壤化学性质测试,可以通过测定土壤的pH值、有机质含量、养分含量等指标来划分土壤的类群;对于土壤生物性质测试,可以通过测定土壤微生物数量、土壤酶活性等指标来确定土壤的类群。

土壤分类土壤分类不仅是不同的概括水平上认识和区分土壤的线索,也是进行土壤调查、土地评价、土地利用规划和交流有关土壤科学和农业生产实践研究成果及转移地方性土壤生产经营管理经验的依据。

第一节土壤分类的概念与发展历史一、土壤类型与土壤分类单元单个土体:这是20世纪50年代美国土壤调查工作者首先提出来的,指土壤这个空间连续体在地球表层分布的最小体积,一般统计的平面面积为1〜Witf不等,即在这个范围内, 其土壤剖面的发牛层次是连续的,均一的,当然这是一种人为的统计划分。

土壤个体它是在一定面积内,一群在统计意我上相似性的单个土体,也称为聚合土体,是我们进行土壤分类的基层单位,如土种或土系等。

土壤景观「上壤景观即景观中的土壤部分,因在土壤的地理分布中,从土壤个体一到土类都与一定的自然景观相联系,我们突出土壤部分来表示景观,如所谓砖红壤景观。

土壤个体之间存在着许多共性;同时,它们之间也存在和当大的差异。

人们就选择上壤某些性质作为区分标准,根据这些性质上的异同,将土壤群体中的个体进行分类或归类。

一个十•壤分类单元(taxon)就是在所选择的作为区分标准的土壤性质上相似的一组土壤个体,并且依据这些性质以区别其它土壤个体。

二分类等级为了在相同分类水平上认识土壤,人们按照土壤个体的和似程度对土壤群体进行逐级区分,形成分类等级(category) O各分类等级构成纵向的归属关系,同一分类等级上的各分类单元构成横向的对比关系。

在高级分类等级上的土壤分类单元包括了较多的土壤个体,个体之间的性质差异大;而在低层次分类等级上的分类单元则包括了较少的土壤个体, 并且个体之间的相似程度高。

三、土壤分类单元与土壤实体上壤分类单元是按照一定的分类目的,根据对客观存在的土壤实体的性质的认识,选择某些性质作为区分标准,按照在这些性质上的异同而人为划分的。

对于同一土壤实体,如杲采取不同的分类目的和标准对它进行分类,则会产生不同的分类单元。

土壤实体是客观存在的;但用不同的分类体系对它进行分类,则会产生在名称和定义上都不同的分类单元。

土壤分类的基本单位理论说明以及概述1. 引言1.1 概述本文旨在探讨土壤分类的基本单位,通过理论说明和概述的方式对其进行详细阐述。

土壤分类是对土壤进行系统划分和分类的过程,具有重要的科学意义和实际应用价值。

了解土壤分类的基本单位及其理论背景,有助于我们更好地认识土壤,并为农田管理、环境保护等方面提供可靠依据。

1.2 文章结构本文共分为五个部分:引言、土壤分类的基本单位理论说明、土壤分类体系的概述、土壤类型与土地利用关系分析以及结论。

引言部分主要介绍了文章的目的和结构安排,为后续内容做铺垫。

1.3 目的通过对土壤分类的基本单位进行理论说明以及概述,旨在达到以下目标:- 阐明土壤分类对科学研究和实践应用的重要性;- 介绍土壤分类发展的历史背景与演变过程;- 探讨土壤分类中的基本原则和方法;- 概述不同主要土壤分类体系及其联系与差异;- 分析不同土壤类型与农田管理、土地利用之间的关系;- 总结发现与收获,提出合理规划和管理不同土壤类型的措施。

通过这些内容的详细叙述和探讨,读者将能够更全面地了解和认识土壤分类的基本单位,并深入了解土壤对于农业发展和可持续利用的重要性。

2. 土壤分类的基本单位理论说明2.1 土壤分类的定义与意义土壤分类是指根据土壤的性质和特征,将土壤划分为不同类别和层次的过程。

通过对土壤进行分类,可以更好地理解和描述土壤的性质、功能和潜在用途。

同时,土壤分类也有助于进行土地评价、管理和规划,并为农业生产和环境保护提供科学依据。

2.2 土壤分类的历史发展土壤分类的历史可以追溯到古代文明时期。

早期的土壤分类主要是基于肉眼观察以及农业实践经验而建立的。

随着科学技术的发展,尤其是现代仪器设备和分析方法的应用,土壤分类进入了科学化阶段。

国际上最早系统推动土壤分类研究工作的组织是国际农业科学院(International Institute of Agriculture)。

20世纪初, 司徒雷登(俄罗斯)、孙云体(中国)、哈斯特因克(荷兰)、富尔顿·C·拉维内(美国)等学者开展了大量关于土壤类型划分的工作,为土壤分类奠定了基础。

土壤学中的土壤分类方法土壤学是研究土壤的形成、性质和利用的学科,而土壤分类方法则是土壤学中的一个重要内容。

土壤分类是将土壤按照一定的原则和标准进行分类和命名的过程,旨在系统地描述和归纳土壤的特征,为土壤研究和土壤利用提供科学依据。

土壤分类方法有很多种,其中最常用的是土壤系统分类法和土壤层次分类法。

土壤系统分类法是根据土壤的形成过程、物质组成和性质特征进行分类的方法。

它将土壤划分为不同的层次,从大到小依次为土壤大类、亚类、群、亚群和系。

土壤大类是最大的分类单位,根据土壤的主要形成过程和物质组成进行划分。

例如,冻土是一种特殊的土壤大类,其形成过程主要与低温条件下的冻融作用有关。

土壤亚类则是根据土壤的主要性质特征进行划分,如土壤的酸碱性、水分状况等。

通过这种分类方法,可以对不同类型的土壤进行系统的描述和命名,有助于研究人员更好地理解土壤的性质和功能。

土壤层次分类法是根据土壤的物理性质和化学性质进行分类的方法。

它将土壤划分为不同的层次,从大到小依次为土壤大类、亚类、群、亚群和系。

土壤大类是最大的分类单位,根据土壤的主要物理性质进行划分。

例如,沙质土壤和粘土质土壤就是两种不同的土壤大类,前者的颗粒主要由沙粒组成,后者的颗粒主要由粘土组成。

土壤亚类则是根据土壤的主要化学性质进行划分,如土壤的有机质含量、养分含量等。

通过这种分类方法,可以对土壤的物理性质和化学性质进行系统的描述和命名,有助于研究人员更好地了解土壤的组成和特征。

除了土壤系统分类法和土壤层次分类法,还有其他一些土壤分类方法,如土壤地域分类法、土壤功能分类法等。

土壤地域分类法是根据土壤的地理分布和形成条件进行分类的方法,它将土壤划分为不同的地域单位,如土壤区、土壤亚区等。

土壤功能分类法是根据土壤的生态功能和利用价值进行分类的方法,它将土壤划分为不同的功能类型,如农田土壤、林地土壤等。

这些分类方法在不同的研究领域和应用领域中有着重要的作用,可以为土壤资源的保护和利用提供科学依据。

土壤四分法土壤四分法介绍土壤是地球表面最薄的一层,但是却对人类生存和发展起着至关重要的作用。

土壤的质量直接影响着农作物的产量和质量,同时也影响着环境的健康和生态系统的稳定性。

为了更好地管理土壤资源,科学家们提出了许多土壤分类方法,其中比较常用的是土壤四分法。

四分法概述土壤四分法是一种基于土壤形成过程和特征进行分类的方法。

它将所有土壤划分为四大类:沙质、粉砂质、粘性、有机质。

这种分类方法是根据不同颗粒大小和组成比例来进行划分,因此可以很好地反映出不同类型土壤的特征。

沙质土沙质土是指颗粒主要由石英等矿物组成,其颗粒直径在0.05-2.0mm 之间。

这种类型的土壤通常呈现出明显的孔隙结构,并且水分渗透性能非常好。

沙质土中含有较少的养分和有机物,因此在农业生产中需要加强施肥和保持水分。

粉砂质土粉砂质土的颗粒直径在0.002-0.05mm之间,它是由石英、云母等矿物组成的。

这种类型的土壤比沙质土更容易保持水分和养分,但是它的孔隙结构不如沙质土明显。

在农业生产中,粉砂质土可以作为一种较好的种植基质。

粘性土粘性土的颗粒直径小于0.002mm,主要由黏土矿物组成。

这种类型的土壤具有很强的吸附能力和保水能力,但是它们通常会形成很紧密的结构,导致通气性不佳。

在农业生产中,需要注意加强通风和排水。

有机质有机质是指含有大量腐殖物或其他有机物质的土壤。

这种类型的土壤通常具有很好的肥力和保水能力,但是也容易受到酸雨等污染因素影响。

在农业生产中需要注意加强环境保护和科学施肥。

四分法应用四分法可以帮助我们更好地了解土壤的性质和特征,为农业生产和环境保护提供科学依据。

在实际应用中,我们可以根据土壤类型的不同,选择适合的作物种植方式、施肥方法和土地利用方式,从而提高土地利用效益和保护生态环境。

结论土壤四分法是一种基于颗粒大小和组成比例进行分类的方法,它将所有土壤划分为沙质、粉砂质、粘性和有机质四大类。

这种分类方法可以帮助我们更好地了解不同类型土壤的特征和性质,从而为农业生产和环境保护提供科学依据。

4 土壤分类简介对于自然客体的分类是知识系统化的体现,其目的在于使人类能够更科学地认识自然客体的性质及各种自然客体之间的关系,并满足实践的需要。

土壤分类是将自然界的各种土壤按照其基本性质、形成条件、形成过程等的相似性与差异性加以区分和归纳,组织成一定的分类系统,并给各种土壤类型命名的方法。

土壤分类的主要目的是满足人类对土地利用的需要。

人类对于土壤分类的尝试,可以追溯到遥远的古代。

早在3000年前,中国古籍《禹贡》和《管子·地员篇》中就有根据土壤颜色和性质对土壤种类划分和命名的记载。

在近150年来,随着土壤分析资料的大量积累和人们认识水平的提高,产生了比较科学的分类方法,但目前国际上还没有统一的土壤分类方案。

我国较为习用的土壤分类以《中国土壤》第二版(1987)上的分类系统为代表,分类的基本依据是成土条件、成土过程和土壤属性三者的综合。

该分类系统由土类、亚类、土属、土种和变种五级组成,以土类和土种两级为主。

在土类以上,根据土类的共性归纳为上纲(表9-6)。

土纲是根据成土过程的共同特点及土壤性质上的某些共性划分的。

如铁铝土是以共同具有富铝化过程,富含游离铁、铝成分为其共同特点,由此构成该土纲内各土类之间的共同联系。

在全国共分为10个土纲。

土类是在一定的生物、气候、水文等自然条件下和耕作制度等社会条件下形成的,具有独特的形成过程和剖面形态,不同土类之间在性质上有质的差别。

例如红壤形成于亚热带常绿阔叶林下,具有富铝化过程和生物累积作用,土壤呈酸性反应,盐基不饱和,粘土矿物以高岭石为主。

土壤中富含氧化铁,使全剖面多呈红色。

上述特点使之与热带雨林、季雨林下发育的砖红壤和热带、亚热带山地上发育的黄壤部有质的差别。

在全国共分为46个土类。

亚类是在土类范围内土类之间的过渡类型,根据主导成土过程以外的另一个次要的或者新的成上过程划分。

它的土壤发生特征和土壤利用改良方向比土类更为一致。

例如,褐土的主导成土过程是残积粘化过程;如果淋溶过程较强,属于淋溶褐土亚类;如果淋溶过程微弱并伴有钙积过程,属于石灰性褐土亚类;如果剖面下部受潜水影响存在铁、锰物质的氧化-还原过程,属于潮褐土亚类。

土壤分类学土壤分类学是研究土壤的外部形态、物理、化学性质以及土壤发生、土壤演化和土壤利用的学科。

通过对土壤进行分类可以更好地了解土壤的特点和功能,为土壤的合理利用和保护提供科学依据。

一、土壤分类学的意义土壤是地球表层的自然资源之一,对于植物生长、水源涵养、气候调节等生态系统功能具有重要影响。

土壤分类学的研究可以帮助人们了解土壤的性质和特点,为不同土壤类型的利用和管理提供科学依据。

同时,土壤分类学也是土壤学研究的基础,为土壤学的发展提供了理论支持。

二、土壤分类的基本原则土壤分类是按照一定的标准和方法将土壤分为不同的类型。

土壤分类的基本原则包括综合性、层次性、动态性和实用性。

综合性指的是综合考虑土壤的形态、物理、化学和生物性质进行分类;层次性指的是根据不同的分类层次进行分类;动态性指的是考虑土壤的发生、演化和利用过程进行分类;实用性指的是分类结果能够满足实际应用需求。

三、土壤分类的分类系统国际上常用的土壤分类系统是国际土壤分类系统(International Soil Classification System,ISCS)。

该系统将土壤分为不同的分类单位,从大到小分为土类(soil order)、亚类(soil suborder)、群(soil group)、亚群(soil subgroup)和系列(soil series)。

每个分类单位都具有一定的特征和划分标准,便于对不同土壤进行分类和命名。

四、土壤分类的主要分类指标土壤分类的主要分类指标包括土壤的形态学特征、物理性质、化学性质和生物性质等。

形态学特征是指土壤的颜色、结构、质地等外部形态特征;物理性质是指土壤的容重、孔隙度、透水性等物理特征;化学性质是指土壤的酸碱度、含盐量、有机质含量等化学特征;生物性质是指土壤中的微生物、动物和植物等生物组成特征。

五、土壤分类的应用土壤分类的应用主要体现在土地利用和土壤保护方面。

通过对土壤进行分类,可以了解土壤的性质和特点,为不同土壤类型的合理利用和管理提供科学依据。