计算实验讲义

- 格式:pdf

- 大小:1.09 MB

- 文档页数:10

单晶硅的晶体结构建模与能带计算讲义-(1)单晶硅(其它典型半导体)的晶体结构建模与能带计算注:本教程以Si为例进行教学,学生可计算Materials Studio库文件中的各类半导体。

一、实验目的1、了解单晶硅的结构对称性与布里渊区结构特征;2、了解材料的能带结构的意义和应用;3、掌握Materials Studio建立单晶硅晶体结构的过程;4、掌握Materials Studio计算单晶硅能带结构的方法。

二、实验原理概述1、能带理论简介能带理论是20世纪初期开始,在量子力学的方法确立以后,逐渐发展起来的一种研究固体内部电子状态和运动的近似理论。

它曾经定性地阐明了晶体中电子运动的普遍特点,并进而说明了导体与绝缘体、半导体的区别所在,了解材料的能带结构是研究各种材料的物理性能的基础。

能带理论的基本出发点是认为固体中的电子不再是完全被束缚在某个原子周围,而是可以在整个固体中运动的,称之为共有化电子。

但电子在运动过程中并也不像自由电子那样,完全不受任何力的作用,电子在运动过程中受到晶格原子势场和其它电子的相互作用。

晶体中电子所能具有的能量范围,在物理学中往往形象化地用一条条水平横线表示电子的各个能量值。

能量愈大,线的位置愈高。

孤立原子的电子能级是分立和狭窄的。

当原子相互靠近时,其电子波函数相互重叠。

由于不同原子的电子之间,不同电子与原子核之间的相互作用,原先孤立原子的单一电子能级会分裂为不同能量的能级。

能级的分裂随着原子间距的减小而增加。

如图1所示,如果N 个原子相互靠近,单一电子能级会分裂为N个新能级,当这样的能级很多,达到晶体包含的原子数目时,一定能量范围内的许多能级(彼此相隔很近)形成一条带,称为能带。

各种晶体能带数目及其宽度等都不相同。

相邻两能带间的能量范围称为“带隙”或“禁带”。

晶体中电子不能具有这种能量。

完全被电子占据的能带称“满带”,满带中的电子不会导电。

完全未被占据的称“空带”。

部分被占据的称“导带”,导带中的电子能够导电。

实验六 费米—狄拉克分布实验讲义一、实验目的:(1)通过实验验证费米——狄拉克分布。

(2)学会一种实验方法及处理实验数据的技巧。

二、理论分析:近代电子理论认为金属中的电子按能量的分布是遵从费米――狄拉克的量子统计规律的,费米分布函数为[]1/)(exp 1)(+-=kT g f εεε (1)金属中的每个电子都占有一定能量的能级,这些能级相互靠得很近,形成能带。

当其温度为绝对零度时,金属中电子的平均能量并不为零。

此时金属中的电子将能量从零到能量为εf (εf 称费米能级, εf 的值随金属的不同而不同)的能级全部占据。

而高于费米能级的那些能级全部空着,没有电子去占据。

如图(1)中的实线所示,当金属的温度为1500℃,则靠近费米能级的少数电子由于热运动的加剧,其能量超过εf值,因而从低于费米能级的能带跃迁到高于费米能级的能带上去,其分布曲线如图(1)中的虚线所示。

我们的实验是在灯丝灼热(约1400℃~1500℃)的情况下进行的,因此我们实验所测的结果也只是靠近费米能级的一部分,如图(1)中矩形所包的虚线部分。

对(1)式求导可得[][]2}1/)({exp /)(exp )()(+---==kT kT kT d dg g f f εεεεεεε (2) (1)、(2)两式的理论曲线如图(1)和图(2)所示。

由于金属内部电子的能量无法测量,只能对真空中热发射电子的动能分布进行测量。

由于电子在真空中的热运动与电子在金属内部的运动情况完全不同,这是因为金属内部存在着带正电的原子核,电子不但有热运动的动能,而且还具有势能,真空中的电子就不存在势能,εf =0,不要忘记电子从金属内部逃逸到真空中时,还要消耗一部分能量用作逸出功,因此从金属内部电子的能量ε 减去逸出功A,就可得到真空中热发射电子的动能εkεf =ε-A (3)此外,在真空与金属表面附近还存在着电子气形成的偶电层,就是说逃出金属表面的电子,还要消耗一些能量穿越偶电层,根据前苏联科学院院士,Я.И符伦克尔和И.E 塔姆的理论,电子穿越偶电层所需的能量,也就是该金属的费米能级εf 。

实验一恒温槽的装配和性能测试一、实验目的:1.了解恒温槽的构造及恒温原理,初步掌握其装配和调试的基本技术。

2.绘制恒温槽灵敏度曲线。

3.掌握水银接点温度计,继电器的基本测量原理和使用方法。

4.掌握乌氏粘度计的构造和使用方法。

二、实验原理:恒温槽使实验工作中常用的一种以液体为介质的恒温装置。

用液体作介质的优点是热容量大和导热性好,从而使温度控制的稳定性和灵敏度大为提高。

根据温度控制的范围,可采用下列液体介质:-60℃~30℃—乙醇或乙醇水溶液;0℃~90℃—水;80℃~160℃—甘油或甘油水溶液;70℃~200℃—液体石蜡、汽缸润滑油、硅油。

三、实验装置四、实验步骤:(一)恒温槽操作步骤:1、根据所给元件和仪器,安装恒温槽,并接好线路。

经教师检查完毕,方可接通电源。

2、槽体中放入约4/5容积的蒸馏水。

3、旋松水银接点温度计上端的调节帽上的固定螺丝,旋转调节帽,使水银接点温度计的温度较希望控制的温度低一定温度,打开搅拌器,继电器。

然后加热。

加热过程中要严格观察恒温槽中的精密温度计,以防实际温度超过设定温度。

4、仔细观察恒温槽中的精密温度计,根椐其与控制温度差值的大小,进一步旋转调节帽来调节接点温度计,反复进行,直到实际温度在设定温度的一定范围内波动。

调节时刚开始可以调节幅度大些,当实际温度快接近设定温度时,调节幅度要很小,不然很容易冲温。

5、将调节帽固定螺丝旋紧,使之不再转动。

6、记录温度随时间的变化值,以时间作为横坐标,实际温度与设定温度的温差作为纵坐标,绘制恒温槽灵敏度曲线。

7、实验完毕后,关闭电源,整理实验台。

8、注意:加热时最后插加热管的插头,关闭电源时首先拔掉加热管的插头。

(二)、粘度计操作步骤:1、将粘度计垂直夹在恒温槽内,将纯水自A管注入粘度计内,恒温5分钟左右,夹紧C管上连结的乳胶管,同时在连接B管制乳胶管上接洗耳球慢慢抽气,待液体升至G球的1/2左右时停止。

打开C管乳胶管上夹子使毛细管内液体同D球分开,用秒表测定液面在a,b两线间移动所需时间。

转动惯量的测定转动惯量是刚体转动中惯性大小的量度.它取决于刚体的总质量,质量分布、形状大小和转轴位置。

对于形状简单,质量均匀分布的刚体,可以通过数学方法计算出它绕特定转轴的转动惯量,但对于形状比较复杂,或质量分布不均匀的刚体,用数学方法计算其转动惯量是非常困难的,因而大多采用实验方法来测定。

转动惯量的测定,在涉及刚体转动的机电制造、航空、航天、航海、军工等工程技术和科学研究中具有十分重要的意义。

测定转动惯量常采用扭摆法或恒力矩转动法,本实验采用恒力矩转动法测定转动惯量.实验目的1、学习用恒力矩转动法测定刚体转动惯量的原理和方法2、观测刚体的转动惯量随其质量,质量分布及转轴不同而改变的情况,验证平行轴定理3、学会使用通用电脑计时器测量时间实验仪器ZKY —ZS 转动惯量实验仪,ZKY-J1通用电脑记时器实验原理1、恒力矩转动法测定转动惯量的原理根据刚体的定轴转动定律:βJ M = (1)只要测定刚体转动时所受的总合外力矩M 及该力矩作用下刚体转动的角加速度β,则可计算出该刚体的转动惯量J 。

设以某初始角速度转动的空实验台转动惯量为J 1,未加砝码时,在摩擦阻力矩M μ的作用下,实验台将以角加速度β1作匀减速运动,即:11βμJ M =- (2) 将质量为m 的砝码用细线绕在半径为R 的实验台塔轮上,并让砝码下落,系统在恒外力作用下将作匀加速运动。

若砝码的加速度为a,则细线所受张力为T= m (g - a)。

若此时实验台的角加速度为β2,则有a= Rβ2。

细线施加给实验台的力矩为T R= m (g -Rβ2) R,此时有:212)(ββμJ M R R g m =-- (3)将(2)、(3)两式联立消去M μ后,可得:1221)(βββ--=R g mR J (4) 同理,若在实验台上加上被测物体后系统的转动惯量为J 2,加砝码前后的角加速度分别为β3与β4,则有:3442)(βββ--=R g mR J (5) 由转动惯量的迭加原理可知,被测试件的转动惯量J 3为:123J J J -= (6) 测得R 、m 及β1、β2、β3、β4,由(4),(5),(6)式即可计算被测试件的转动惯量。

初高中化学实验的计算教案

教学目标:

1. 学生能够根据化学实验中的数据进行计算并解决与实验相关的问题。

2. 学生能够掌握化学实验中常见的计算方法和技巧。

教学步骤:

一、引入

1. 引导学生回顾之前学过的化学实验内容,并介绍今天的教学目标。

2. 提出一个与实验相关的问题,引导学生思考如何进行计算解决问题。

二、示范计算方法

1. 以一道实际的示例开始,介绍如何使用公式和数据计算实验结果。

2. 结合实际数据进行演示,让学生跟随计算过程。

三、练习与巩固

1. 让学生自行完成几道计算题目,巩固所学方法和技巧。

2. 提供实验数据和问题,让学生分组合作进行计算,并分享解决思路。

四、拓展应用

1. 设计一个更复杂的实验计算问题,让学生思考更多解决方法。

2. 要求学生运用所学知识,设计自己的化学实验计算问题并解答。

五、总结与反思

1. 对本节课的教学内容进行总结,强调重点和难点。

2. 引导学生反思学习过程中遇到的困难和解决方法,鼓励他们在实验中勇于尝试和探索。

教学评价:

1. 通过学生的计算练习和实验设计,评价他们对化学实验计算方法的理解和应用能力。

2. 考察学生对实验计算问题的解决能力和创新思维。

教学材料:

1. 化学实验数据表

2. 计算题目练习册

3. 实验设计题目

教学要求:

1. 学生应具备初高中化学知识基础。

2. 学生应熟练掌握数学计算及化学实验基本操作技能。

计算机运算原理教案第一部分,引言。

计算机运算原理是计算机科学中的基础知识,它涉及到计算机如何进行运算、存储数据以及进行逻辑判断。

本教案将介绍计算机运算原理的基本概念和相关知识,帮助学生深入了解计算机的运作原理。

第二部分,计算机运算基础。

1. 二进制系统。

计算机是以二进制系统进行运算的,即所有的数据都以0和1的形式进行存储和计算。

学生需要了解二进制系统的基本概念,包括二进制数的表示方法、二进制加减乘除的运算规则等。

2. 逻辑门。

逻辑门是计算机中的基本组成单元,它可以进行逻辑运算并输出结果。

学生需要了解与、或、非等逻辑门的基本原理和运算规则,理解逻辑门在计算机中的作用。

3. 数据存储。

计算机中的数据存储是通过存储单元来实现的,学生需要了解存储单元的基本结构和工作原理,包括存储单元的地址、数据存储方式等。

第三部分,计算机运算原理。

1. 运算器。

运算器是计算机中负责进行运算的部分,学生需要了解运算器的基本结构和工作原理,包括运算器的算术逻辑单元、寄存器等组成部分。

2. 控制器。

控制器是计算机中负责控制整个运算过程的部分,学生需要了解控制器的基本结构和工作原理,包括控制器的指令执行过程、时序控制等。

3. 存储器。

存储器是计算机中负责存储数据和程序的部分,学生需要了解存储器的基本结构和工作原理,包括存储器的层次结构、存储器的访问方式等。

第四部分,计算机运算原理的应用。

1. CPU的工作原理。

CPU是计算机中的核心部件,它负责进行数据运算和控制整个计算机系统的运行。

学生需要了解CPU的工作原理,包括指令执行过程、数据传输过程等。

2. 内存的工作原理。

内存是计算机中的重要存储部件,它负责存储数据和程序。

学生需要了解内存的工作原理,包括数据的读写过程、内存的地址映射等。

3. 输入输出设备的工作原理。

输入输出设备是计算机与外部世界进行交互的接口,学生需要了解输入输出设备的工作原理,包括数据的输入输出过程、设备的控制方式等。

瓦和伏怎么换算和实验步骤图解瓦特是功率单位;伏特是电压单位,两个是不同的单位,伏特和瓦特之间的计算公式是:P=UI。

其中P的单位是瓦(W),I的单位是安(A),U的单位是伏(V),U为电压,例如:1瓦=1伏特X1安培。

因此,可知,单位换算W=VA。

瓦即瓦特(W)是功率单位;瓦特是国际单位制的功率单位。

伏,也叫伏特,是电压的单位,伏特是国际单位制中表示电压的基本单位,简称伏。

符号V。

实验工具材料电源、负载、开关、导线若干电压表、电流表瓦和伏换算公式和实验步骤瓦和伏换算公式:1瓦=1伏特*1安培,伏是电压的单位,瓦是电功率的单位。

瓦(W)是电功率(P)单位,安(A)是电流(I)单位,U是电压(日常用电都是220V),P=I*U.所以不能说100瓦等于多少伏特,在家庭电路中,通过100瓦的用电器的电流是I=P/U=100W/220V=0.45A(安)。

伏安是电气测量的一种单位,等于一个单位的伏特和一个单位的安培之间的乘积,在直流电中作为功率的量度,在交流电中作为表现功率的量度。

在这里边千瓦kW是国际标准单位,1kW=1000W,1瓦=1伏特X1安培,1000瓦=500伏乘以2安。

瓦即瓦特(W)是功率单位;,伏即伏特(V)是电压单位,两者没有换算关系,所以不能说1伏等于多少瓦。

伏,也叫伏特,是电压的单位。

瓦,也叫瓦特,是电功率的,伏安和瓦不是一个概念。

伏安是视在容量,符号用S代表,瓦是有功功率,符号用P代表,对单相电路,二者之间关系为:S=COSφ*P。

伏安法测量电阻的方法:将待测电阻接上直流电源,然后用电压表和电流表分别测量电阻两端的电压U(V伏特)和通过电阻的电流I(A安培),再根据欧姆定律计算出被测电阻R。

因为测量过程中需要借助电压表和电流表,因此,伏安法是一种间接测量电阻的方法。

我们知道,电压表常常并联与电路中使用,电流表常常串联在电路中使用,都是可以带电操作的,故伏安法可以带电进行电阻的测量。

实验室计算公式讲义在实验室中,计算是一个至关重要的环节。

准确计算实验数据可以帮助我们进行科学实验的设计和分析,推动科学研究不断向前发展。

为了帮助大家更好地掌握实验室计算的基本原理和方法,本讲义将详细介绍实验室计算中常用的公式和应用。

一、计量单位的转换在实验室计算过程中,经常需要转换不同的计量单位。

为了准确地进行单位转换,我们需要了解各种计量单位之间的换算关系。

下面是一些常见单位转换的公式:1. 长度单位换算公式:1米(m)= 100厘米(cm)= 1000毫米(mm)1厘米(cm)= 10毫米(mm)2. 重量单位换算公式:1千克(kg)= 1000克(g)1克(g)= 1000毫克(mg)3. 容积单位换算公式:1升(L)= 1000毫升(mL)1升(L)= 1000立方厘米(cm³)二、浓度计算在实验室中,浓度是一个重要的参数。

我们经常需要计算溶液的浓度,以便控制实验条件和了解溶液的特性。

下面是一些浓度计算的常用公式:1. 质量浓度计算公式:质量浓度(C)= 质量(m)/ 体积(V)其中,质量以克为单位,体积以升为单位。

2. 摩尔浓度计算公式:摩尔浓度(C)= 物质的摩尔数(n)/ 溶液的体积(V)其中,摩尔数以摩尔(mol)为单位,体积以升为单位。

三、温度计算在实验室中,温度是一个重要的参量。

我们经常需要进行温度的转换和计算,以便进行实验数据的比较和分析。

下面是一些温度计算的常用公式:1. 摄氏度与华氏度转换公式:摄氏度(℃)= (华氏度(℉)- 32)/ 1.8华氏度(℉)= 摄氏度(℃)× 1.8 + 322. 摄氏度与开氏度转换公式:开氏度(K)= 摄氏度(℃)+ 273.15摄氏度(℃)= 开氏度(K)- 273.15四、速度计算在实验室中,速度是一个常用的物理量。

我们经常需要计算物体的速度,以便了解其运动状态和进行相关分析。

下面是一些速度计算的常用公式:1. 平均速度计算公式:平均速度(v)= 位移(s)/ 时间(t)2. 加速度计算公式:加速度(a)= (终速度(v)- 初始速度(u))/ 时间(t)其中,初始速度和终速度以米/秒为单位,时间以秒为单位。

化工原理实验讲义一、引言化工原理是化学工程专业的核心课程,旨在通过实验教学形式,掌握化工原理的基本原理与操作技能。

本实验讲义将介绍一些常见的化工原理实验,以帮助学生更好地理解相关知识,并提高实验操作的能力。

二、实验一:物质的密度测定实验原理物质的密度是指单位体积物质的质量,可以通过以下公式计算:密度(ρ)= 质量(m)/ 体积(V)本实验将通过测量物质的质量和体积,计算物质的密度。

实验步骤1.准备一个空容器,并称重记录容器的质量(m1);2.将容器装满待测物质,并再次称重记录质量(m2);3.计算物质的质量(m)= m2 - m1;4.测量容器的体积(V),可以通过测量容器的长宽高,并计算体积;5.计算物质的密度(ρ)= m / V。

实验注意事项1.在称重过程中,应注意零点的调整,确保准确度;2.测量容器体积时,应尽量减少误差,可以多次测量并取平均值。

三、实验二:化学反应速率测定实验原理化学反应速率是指单位时间内反应产物浓度的变化量,可以通过以下公式计算:速率(v)= ΔC / Δt本实验将通过测量酶催化反应中产物的浓度随时间变化的曲线,计算化学反应速率。

实验步骤1.准备酶的溶液和底物的溶液,并将它们混合在一起;2.将混合溶液倒入试管中,并立即开始计时;3.每隔一段时间,取出试管,用分光光度计测量产物的浓度;4.将测得的产物浓度与时间绘制曲线图;5.根据曲线图上某一时间点的斜率,计算该时间点的反应速率。

实验注意事项1.在混合溶液时,要快速并彻底地混合,保证反应能够迅速发生;2.测量产物浓度时,要注意校正光度计,以消除干扰;3.绘制曲线图时,应注意选择合适的刻度和线条粗细。

四、实验三:蒸馏分离混合物实验原理蒸馏是利用液体的沸点差异,将混合物中的成分分离的常用方法。

蒸馏通常包括加热液体混合物,将产生的蒸汽冷凝并收集成为纯净的液体。

实验步骤1.将混合物加入蒸馏瓶中,并安装冷凝管;2.加热混合物,使其中沸点较低的成分先蒸发,然后冷凝成液体;3.收集冷凝液体,即得到分离的成分。

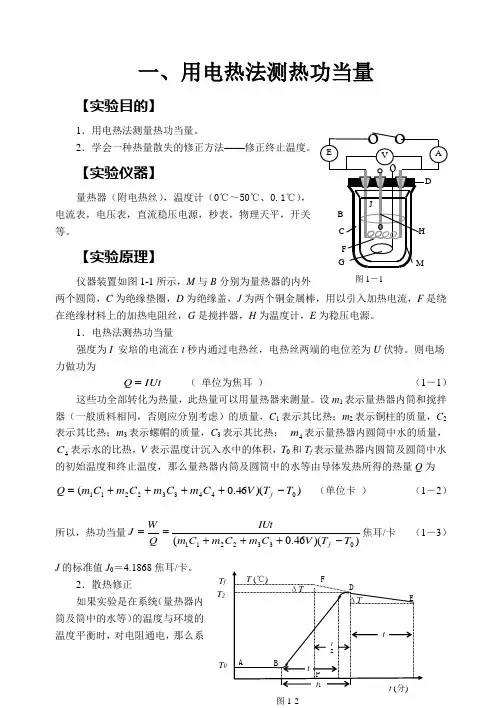

一、用电热法测热功当量【实验目的】1.用电热法测量热功当量。

2.学会一种热量散失的修正方法——修正终止温度。

【实验仪器】量热器(附电热丝),温度计(0℃~50℃、0.1℃),电流表,电压表,直流稳压电源,秒表,物理天平,开关等。

【实验原理】仪器装置如图1-1所示,M 与B 分别为量热器的内外两个圆筒,C 为绝缘垫圈,D 为绝缘盖,J 为两个铜金属棒,用以引入加热电流,F 是绕在绝缘材料上的加热电阻丝,G 是搅拌器,H 为温度计,E 为稳压电源。

1.电热法测热功当量强度为I 安培的电流在t 秒内通过电热丝,电热丝两端的电位差为U 伏特。

则电场力做功为IUt Q = ( 单位为焦耳 ) (1-1) 这些功全部转化为热量,此热量可以用量热器来测量。

设m 1表示量热器内筒和搅拌器(一般质料相同,否则应分别考虑)的质量,C 1表示其比热;m 2表示铜柱的质量,C 2表示其比热;m 3表示螺帽的质量,C 3表示其比热; 4m 表示量热器内圆筒中水的质量,4C 表示水的比热,V 表示温度计沉入水中的体积,T 0和T f 表示量热器内圆筒及圆筒中水的初始温度和终止温度,那么量热器内筒及圆筒中的水等由导体发热所得的热量Q 为))(46.0(044332211T T V C m C m C m C m Q f -++++= (单位卡 )(1-2) 所以,热功当量))(46.0(0332211T T V C m C m C m IUtQ W J f -+++==焦耳/卡 (1-3) J 的标准值J 0=4.1868焦耳/卡。

2.散热修正如果实验是在系统(量热器内筒及筒中的水等)的温度与环境的温度平衡时,对电阻通电,那么系统加热后的温度就高于室温θ。

实验过程中将同时伴随散热作用,这样,如图1-2由温度计读出的终止温度的数值T 2必须比真正的终止温度的数值f T 低。

(即假设没有散热所应达到的终温为f T )。

所以必须要修正这个温度。

绪论计算物理的起源与发展¾1981年3月, 哈佛大学W. H. Press教授等向美国NSF等提交了发展计算物理学的计划书, 标志着计算物理学进入成熟发展阶段;计算物理的应用数值分析与数值模拟;符号计算( Mathematica, Matlab, Maple等);利用计算机的符号处理系统进行解析计算、公式推导和高精度的数值计算;物理实验的计算机模拟;利用计算机模拟物理实验, 已成为继理论和实验方法外物理学研究的第三种手段;计算机实时控制控制系统运行仪器状态监视第一性原理方法上世纪20 年代,在Schrodinger 给出非相对性波动方程后,原则上应该可以计算出原子和分子的电子态。

但是,可以解析求解的系统仅限于氢原子,而由两个氢原子的氢分子和两个电子加两个质子组成的氦原子就已经无法求解了。

在统计物理的平均场近似的思路下,Hartree 和Fock 提出了广泛应用于物理化学的Hartree-Fock 方法。

它利用自洽理论,在大量迭代中得到收敛的结果,是处理分子中的多电子体系的实用而成功的数值方法。

但随着电子数的增加,该方法的计算难度也大大增加。

Hohenberg 和Sham 在1964 年提出了一个重要的计算思想,证明了电子能量由电子密度决定。

因而可以通过电子密度得到所有电子结构的信息而无需处理复杂的多体电子波函数,只用三个空间变量就可描述电子结构,该方法称为电子密度泛函理论。

按照该理论,粒子的Hamilton 量由局域的电子密度决定,由此导出局域密度近似方法。

多年来,该方法是计算固体结构和电子性质的主要方法,将基于该方法的自洽计算称为第一性原理方法。

三位计算机设计大师的贡献H. Aiken (1900-1973)哈佛大学的博士研究生毕业。

因做博士论文涉及到空间电荷传导问题的计算,1937年提出方案,1939年得到IBM资助,1944年建成投入使用。

这是继电式计算机-Mark IJ. W. Manchly (1907-1980)宾夕法尼亚物理博士,因从事天气预报需要想设计计算机,1942年提出计算机方案,1945年底竣工。

实验一离散傅里叶变换的性质及应用一、实验目的1、了解DFT的性质及应用。

2、熟悉MATLAB编程的特点。

二、实验内容1、用三种不同的DFT程序计算x(n)=R8(n)的傅里叶变换X(e jw),并比较三种程序计算机运行时间。

(1) 用for loop 语句的M函数文件dft1.m,用循环变量逐点计算X(k);(2) 编写用MATLAB矩阵运算的M函数文件dft2.m,完成上述运算;(3) 编写函数dft3.m,调用FFT库函数,直接计算X(k);(4) 分别利用上述三种不同方式编写的DFT程序计算序列x(n)的傅立叶变换X(e jw),并画出相应的幅频和相频特性,再比较各个程序的计算机运行时间。

M函数文件如下:dft1.m:function[Am,pha]=dft1(x)N=length(x);w=exp(-j*2*pi/N);for k=1:Nsum=0;for n=1:Nsum=sum+x(n)*w^((k-1)*(n-1));endAm(k)=abs(sum);pha(k)=angle(sum);enddft2.m:function[Am,pha]=dft2(x)N=length(x);n=[0:N-1];k=[0:N-1];w=exp(-j*2*pi/N);nk=n'*k;wnk=w.^(nk);Xk=x*wnk;Am=abs(Xk);pha=angle(Xk);dft3.m:function[Am,pha]=dft3(x)Xk=fft(x);Am=abs(Xk);pha=angle(Xk);源程序及运行结果:(1) x=[ones(1,8),zeros(1,248)];t=cputime;[Am1,pha1]=dft1(x);t1=cputime-tn=[0:(length(x)-1)];w=(2*pi/length(x))*n;figure(1)subplot(2,1,1), plot(w,Am1,'b'); grid;title('Magnitude part');xlabel('frequency in radians');ylabel('|X(exp(jw))|');subplot(2,1,2), plot(w,pha1,'r'); grid;title('Phase Part');xlabel('frequency in radians');ylabel('argX[exp(jw)]/radians');(2) x=[ones(1,8),zeros(1,248)];t=cputime;[Am2,pha2]=dft2(x);t2=cputime-tn=[0:(length(x)-1)];w=(2*pi/length(x))*n;figure(2)subplot(2,1,1), plot(w,Am2,'b'); grid;title('Magnitude part');xlabel('frequency in radians');ylabel('|X(exp(jw))|');subplot(2,1,2), plot(w,pha2,'r'); grid;title('Phase Part');xlabel('frequency in radians');ylabel('argX[exp(jw)]/radians');(3) x=[ones(1,8),zeros(1,248)];t=cputime;[Am3,pha3]=dft3(x);t3=cputime-t;n=[0:(length(x)-1)];w=(2*pi/length(x))*n;figure(3)subplot(2,1,1), plot(w,Am3,'b'); grid;title('Magnitude part');xlabel('frequency in radians');ylabel('|X(exp(jw))|');subplot(2,1,2), plot(w,pha3,'r'); grid;title('Phase Part');xlabel('frequency in radians');ylabel('argX[exp(jw)]/radians')从以上运行结果可以看出,调用FFT库函数直接计算X(k)速度最快,矩阵运算次之,用循环变量逐点计算运行速度最慢。

一、含量的计算1.原料药(按干燥品计算)计算式:100%m m ⨯⨯测样量取样量百分含量=(1-水分%)2.制剂标示量及含量计算%100%=⨯测得含量标示量标示量(规格)(1)片剂标示量:(每一片的标示量) (2)针剂标示量:(每一mL 的标示量) (3)3.容量分析法: (1)直接滴定法: 公式一:100%sV F Tm ⨯⨯⨯供试品(%)= C C T 实测规定F-浓度校正因子.F=(表示滴定液的实测浓度是规定浓度的多少倍)V-滴定体积(ml )—滴定度.每ml 滴定液相当于被测组分的mg 数。

m s -供试品的质量 公式二:()100%sV V F Tm -⨯⨯⨯样空供试品(%)=V 样-供试品消耗滴定液的体积 V 空-供试品消耗滴定液的体积例:非那西丁含量测量:精密称取本品0.3630g ,加稀盐酸回流1小时后,放冷,用亚硝酸钠滴定液(0.1010 mol/L )滴定,用去20.00ml 。

每1ml 亚硝酸钠滴定液(0.1 mol/L )相当于17.92mg 的C 10H 13O 2N ,计算非那西丁含量测量。

0.101017.92200.10.36301000100%99.72%⨯⨯⨯⨯=百分含量(%)=(2)剩余滴定法:公式:()100%sV V F Tm -⨯⨯⨯空样供试品(%)=4.紫外分光光度法测含量: (1)对照品比较法:100%sA C DA m ⨯⨯⨯供对对百分含量%=(2)吸收系数法:1%1100100%cm sAD E m ⨯⨯⨯百分含量=s D m --稀释倍数 供试品的质量例: 利血平含量的测定:对照品溶液的制备:精密称取利血平对照品20mg ,置10ml 容量瓶中,加氯仿4ml 使溶解,用无水乙醇稀释至刻度,摇匀;精密量取5ml,置50ml 量瓶中,加无水乙醇稀释至刻度,摇匀,即得。

供试品溶液的制备:精密称取0.0205g ,照对照品溶液同法制备。

测定法 精密量取对照品溶液与供试品溶液各5ml ,分别置10ml 量瓶中,各加硫酸滴定液(0.25mol/L )1.0ml 与新制的0.3%的亚硝酸钠溶液1.0ml ,摇匀,置55℃水浴中加热30分钟,冷却后,各加新制的5%氨基磺酸铵溶液0.5ml ,用无水乙醇稀释至刻度,摇匀;另取对照品溶液与供试品溶液各5ml ,除不加0.3%的亚硝酸钠溶液外,分别用同一方法处理后作为各自相应的空白,照分光光度法,在390±2nm 的波长处分别测定吸光度,供试品溶液的吸收度为0.604,对照品的吸收度为0.594,计算利血平的百分含量。

《数字信号处理》实验指导书实验一 常见离散信号的产生一、实验目的1. 加深对离散信号的理解。

2. 掌握典型离散信号的Matlab 产生和显示。

二、实验原理及方法在MATLAB 中,序列是用矩阵向量表示,但它没有包含采样信息,即序列位置信息,为此,要表示一个序列需要建立两个向量;一是时间序列n,或称位置序列,另一个为取值序列x ,表示如下: n=[…,-3,-2,-1,0,1,2,3,…]x=[…,6,3,5,2,1,7,9,…]一般程序都从0 位置起始,则x= [x(0), x(1), x(2),…]对于多维信号需要建立矩阵来表示,矩阵的每个列向量代表一维信号。

数字信号处理中常用的信号有指数信号、正弦信号、余弦信号、方波信号、锯齿波信号等,在MATLAB 语言中分别由exp, sin, cos, square, sawtooth 等函数来实现。

三、实验内容1. 用MATLAB 编制程序,分别产生长度为N(由输入确定)的序列:①单位冲击响应序列:()n δ可用MATLAB 中zeros 函数来实现; ②单位阶跃序列:u(n)可用MATLAB 中ones 函数来实现; ③正弦序列:()sin()x n n ω=; ④指数序列:(),nx n a n =-∞<<+∞⑤复指数序列:用exp 函数实现()0()a jb nx n K e+=,并给出该复指数序列的实部、虚部、幅值和相位的图形。

(其中00.2,0.5,4,40a b K N =-===.)参考流程图:四、实验报告要求1. 写出实验程序,绘出单位阶跃序列、单位阶跃序列、正弦序列、指数序列的图形以及绘 出复指数序列的实部、虚部、幅值和相位的图形。

2. 序列信号的实现方法。

3. 在计算机上实现正弦序列0()sin(2)x n A fn πϕ=+。

实验二 离散信号的运算一、实验目的1. 掌握离散信号的时域特性。

2. 用MATLAB 实现离散信号的各种运算。

化学计算教案:高中化学计算实验教案。

一、教学目标1.理解化学计算实验的基本原理和概念;2.掌握浓度、含量、摩尔质量等化学计算实验的计算方法;3.巩固化学计算相关知识点,提高学生的实验技能;4.培养学生的实验操作能力和科学素养。

二、教学内容1.化学计算实验的基本原理和概念化学计算实验是实验室中常见的实验类型,它主要依靠数学和物理的知识进行计算,来得出实验结果。

在实际操作中,学生需要掌握浓度、含量、摩尔质量等基本概念和计算方法,同时还需要掌握化学计算实验的实验流程和注意事项。

2.浓度计算实验浓度是指溶液中的溶质质量或量的比例,通常以mol/L或g/L为单位表示。

浓度计算实验可以通过溶解产物的吸收光谱或滴定法等方法来确定溶液的浓度。

这种实验需要学生掌握数据的处理和分析方法,有助于提高他们的科学素养和实验技能。

3.含量计算实验含量指的是产物在反应中的量,通常以摩尔或克为单位表示。

含量计算实验是通过实验数据,推导出产物的化学量,从而计算出反应的化学计量比。

通过含量计算实验,学生可以更深入地理解化学计量关系,并能够掌握溶解、加热、加压等实验技能。

4.摩尔质量计算实验摩尔质量是指一物质的相对分子质量或分子量,通常以g/mol为单位表示。

摩尔质量计算实验是通过实验数据,测定出产物的质量和摩尔数,通过摩尔质量的计算公式,推算出反应物的摩尔质量。

这种实验有助于学生加深对摩尔质量计算方法的理解,并提高实验操作技能。

三、教学方法1.讲授法在教学过程中,教师可以通过板书、多媒体讲授和课堂讨论等方式,将化学计算实验的基本原理和计算方法讲解给学生。

2.实验操作法化学计算实验是一种高度实践性的教学方式,教师可以通过实验操作,让学生深入了解实验过程和实验原理,提高他们的技能和实验操作能力。

3.讨论法在化学计算实验的教学过程中,老师可以引导学生进行小组讨论,促进学生之间的交流和协作,从而提高学生的知识水平和实验操作能力。

四、教学评价在化学计算实验的教学评价中,老师可以将学生的实验数据、实验报告和实验操作情况作为评价依据,从而全面地评估学生的实验操作能力、科学素养和实验数据处理分析能力。

1实验1 量子化学计算方法及Gaussian 程序的使用 掌握Gaussian03W 的基本操作,通过利用不同计算方法计算通常食物中营养成分及其燃烧产物的生成焓,来比较不同计算方法的差别。

使用计算所得燃烧热数据估算常规食物所能提供的热量。

实验注意:(1) 实验前认真复习结构化学课中量子力学基础部分。

(2) 请在D 盘根目录下建立以自己的学号命名的文件夹,所有计算的输入和输出文件均放在该目录下(3) 实验完成后请将实验报告和所有计算中产生的文件上传至服务器172.16.1.1上的个人目录中(4) 上传完毕请将本地个人目录中相关实验的所有文件删除(一) 原理量子化学计算方法和软件简介随着计算机软硬件的高速发展,以及计算化学方法的不断拓展,可以使用计算机模拟的体系规模不断增长,因此计算化学在化学研究中起着越来越重要的作用。

作为计算化学的重要分支,量子化学计算基于量子力学原理,通过求解薛定谔方程来获得体系能量等性质。

由于严格求解薛定谔方程的困难,根据计算中引入近似的程度,量子化学方法又可以分为三个大类,一类被称之为半经验方法,在计算中针对Hartree-Fock-Roothaan 方程,在波函数、Hamilton 算符和积分运算三个层次上进行简化,使用经验参数,计算量显著减少。

常见半经验方法有MNDO ,AM1和PM3等,这类方法主要用于大的有机分子体系(由上百个原子组成),一般对于含金属体系不适用。

第二类方法被称为从头算方法,除了三个基本假设与数学上应用变分或微扰法之外,不再引入其它近似,精确但是计算耗费昂贵。

这类方法又可细分为基于Hartree-Fock 原理的HF 方法,在HF 基础上进一步根据MP 微扰理论考虑电子相关作用的MPn 方法,耦合簇(Coupled Cluster)方法和组态相互作用(Configuration interaction)方法等。

第三类方法是基于电荷密度自洽的密度泛函方法(DFT),使用用电子密度取代波函数做为体系能量的变量,考虑了电子之间的相关作用,因此得到的能量要较HF 来得精确,在概念上和实际上都更方便处理,是目前最常用的量子化学计算方法。

Gaussian 可以说是计算化学领域使用最广泛的一个程序软件,从最早的1970年的Gaussian 70开始,现在该软件的最新版本是Gaussian 09,Gaussian 中包括上面提到的所有量子化学计算方法,并且有可以在PC 机上运行的windows 版本,非常容易使用。

通过本次实验,预计同学们将初步掌握Gaussian 程序的使用和结果分析。

本次实验首先通过对于正丁醇分子的建模和结构优化计算该分子的偶极矩,大家也可以浏览教材实验B.36的内容做一个对比。

本次实验的另外一个重点是通过燃烧热的计算对比具有相同分子式的萘和甘菊环分子的稳定性。

为了更好地与实际应用结合,我们还为同学提供了以下两份实验作业(具体分配在课堂上由助教老师指定,因此所有同学需要同时预习一下两个实验)。

一、通过Gaussian 的半经验方法计算食物中的营养分子的燃烧热;二、计算烷烃分子C n H 2n+2的热值随碳链长度的变化趋势(n=1,2,4,8,10)。

燃烧热的计算人体所需能量通常是从食物中的碳水化合物、脂肪和蛋白质中获取,食物中的能量可以通过弹式量热计测量,另外现在规范的食品包装上也都会标明所含成分和提供的能量。

在人体的食物代谢中碳水化合物在肠道中被分解生成葡萄糖,葡萄糖被输运到细胞中经过一系列反应生成水,二氧化碳和能量:2C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) →6 CO2 (g) + 6 H2O (l)脂肪在代谢过程中也生成水和二氧化碳,对一个典型的脂肪酸分子(脂肪代谢的中间产物):软脂酸,其燃烧反应可以写成:C16H32O2 (s) + 23 O2 (g) →16 CO2 (g) + 16 H2O (l)蛋白质的代谢中生成的是尿素、水和二氧化碳,例如苯丙氨酸-天门冬氨酸二肽,其燃烧反应可以写成:C13H16N2O5 (g) + 13 O2 (g) →(NH2)2CO (g) + 12 CO2 (g) + 6 H2O (l)为了简化计算在本次实验中我们假设蛋白质在人体器官里都分解为20种氨基酸中的一种。

请在预习报告中画出所有实验内容中出现的分子(包括二十种天然氨基酸、尿素、软脂酸、葡萄糖、正丁醇、萘、甘菊环、五种烷烃)的结构式,并写出分子式,以便上机操作时搭建结构使用。

(二) 实验步骤1.使用GaussView软件生成正丁醇分子,并分别使用AM1,HF, B3LYP(HF和B3LYP方法可以选择不同基组尝试)方法优化正丁醇分子结构并从结果文件中记录偶极矩值和计算时间,对比测量偶极矩实验结果和文献值进行讨论。

2.使用GaussView软件生成萘和甘菊环分子,并生成Gaussian输入文件,提交结构优化和频率计算(可尝试不同方法和基组)。

记录计算结果中两个分子的总能量、电子能、平动能、转动能和振动能,计算两个分子的能量差,对结果进行讨论。

3.选择以下实验之一:(1)使用GaussView软件分别生成葡萄糖、软脂酸和任意一种氨基酸分子的结构,并利用半经验方法AM1和PM3对这些分子进行优化,并获得相应的生成焓。

通过盖斯定律计算葡萄糖、软脂酸和氨基酸的燃烧热,将结果换算成kJ/g的单位并与文献值进行比较。

(2)使用GaussView软件分别生成C1H4,C2H6,C4H10,C8H18,C10H22五种分子的结构,使用半经验方法AM1和PM3对其进行结构优化,并获得相应的生成焓和燃烧热。

将结果化成热值-碳链长度(n)的曲线,并对结果进行讨论。

(三)实验报告1. 计算结果要求使用GaussView画出各分子优化后的三维结构。

2. 比较不同方法和基组下计算所得正丁醇偶极矩的值和所耗时间。

3. 比较不同方法和基组下萘和甘菊环分子能量值大小和不同能量项的贡献。

4. 将实验中所计算出的各种分子的燃烧焓以表格形式列出。

5. 注意:Gaussian中能量的单位是hartree,其与标准能量单位的换算关系是1 hartree=2625.50 kJ ˙mol-1,将计算得到的能量转换成标准能量,以表格形式表述。

(四)思考题1. Gaussian计算中为什么经常会使用内坐标(z矩阵)?2. 除了给定电荷以外,为什么还要给定分子的自旋多重态?它反映了体系的什么性质?3. 请阐述在实际计算中如何对众多不同的量化计算方法和基组进行取舍。

4. 计算过程,对同一种分子用不同的算法(或者同一种算法、不同的基组)进行能量计算得到的绝对数值可以相互比较大小吗?35. 通过本次实验的计算分析,为什么人体内多余的能量通常会以脂肪的形式储存?6. 燃烧热的计算中我们为什么忽略了O2?7. (选做)已知中国常见主食每100g所含营养成分见下表:食物名称蛋白质/g 脂肪/g 碳水化合物/g米饭 2.5 0.2 25.6馒头 6.2 1.2 43.2面条 2.7 0.2 24.2方便面9.5 21.1 60.9米粥 1.1 0.3 9.8米粉8 0.1 78.2油条 6.9 17.6 50.1根据实验中计算所得各营养物质的热量值估算自己在今天摄入主食的热量值。

根据统计,普通人跑步的能量消耗为62kcal/km,请估算如果你要完全消耗今天通过主食摄入的热量需要跑步多长距离?在操场跑步估算的距离,并使用手机跑步应用记录跑步距离数据截图。

附:Gaussian03W使用介绍:(注意,下面只是界面示意图,实验時切勿按下图设置)输入文件:Gaussian输入文件(以GJF为文件后缀名)联系命令行:设定中间信息文件(以CHK为文件后缀名)存放的位置、计算所需的内存、CPU 数量等作业行:指定计算的方法,基组,工作类型,如:#P HF/631G(4d) Opt Pop=full Test# 作业行开始标记P 计算结果显示方式为详细,选择还有T(简单)和N(常规,默认)HF/631G(d) 方法/基组Opt 对分子做几何优化电荷多重态:分子总电荷及自旋多重态(2S+1, S=n/2, n为成单电子数)分子结构:1、直角坐标(如上图):元素符号X坐标Y坐标Z坐标2、Z矩阵:原子一(元素符号)原子二键长原子三键角原子四二面角采用内坐标(键长,键角和二面角)输入,便于保持分子的对称性,如NH3(对称性为C3V):NH 1 HNH 1 HN 2 HNHH 1 HN 3 HNH 2 DHNHN 1.HNH 109.47DNH 120.上述内坐标根据对称性定义了三个变量HN, HNH, DNH(分别为NH键键长,HNH键角及四个原子所成的二面角),并在后面给出了它们的初始值GaussView使用介绍:主窗口(左),分子窗口(右)原子片段窗口(下):更多软件使用说明请参见随此补充讲义上传的《Gaussian 03 中文用户参考手册》实验2分子动力学模拟实践实验目的:(1)学习分子力学的基本原理并了解其应用范畴;(2)掌握分子动力学模拟软件AMBER的基本操作;(3)实践基本的分子动力学模拟的结果分析。

实验注意:(1)请在预习时仔细阅读、熟悉软件操作说明(参见附件);预习报告中请写出本实验中用到的软件名称(将“仪器药品”一栏改为“软件程序”)。

(2)实验前请仔细阅读软件使用介绍,然后逐步按照实验步骤所写内容进行操作。

(3)注意做好实验记录(在实验记录本上记下产生每个结果或数据时使用的命令);在电脑上创建文本文件记录每个命令执行后产生的反馈信息。

(4)实验完成后请将实验报告和所有计算中产生的文件上传至服务器172.16.1.1上的个人目录中。

实验原理:(1)分子力学和分子动力学分子力学:也称力场方法(force field method),是基于经典牛顿力学方程的一种计算分子的平衡结构和能量的方法,将依赖于原子和坐标的电子性质通过用经验性参数和公式拟合得到而非求解电子运动的薛定谔方程。

分子动力学:与量子力学不同,不是求解原子核的薛定谔方程。

而是基于分子力学模型构建的分子势能面,在一定统计系综(ensemble)要求下,求解牛顿方程得到模拟系统含时演化过程。

分子(动)力学常常用来对复杂体系(例如蛋白质、蛋白-药物复合物、核酸分子等)进行结构优化和能量优化,或者对这些系统进行动力学性质的研究。

(2)利用分子力学进行分子的能量优化分子力学最重要的内容之一是根据适合的力场计算分子各种可能构象的势能,势能最低的构象为最为稳定的构象。

寻找势能最低点的过程称为能量最小化,所得到的构象称为几何优化构象。

分子的几何优化构象是计算分子性能的基础。

分子力学最重要的内容之一是根据适合的力场计算分子各种可能构象的势能,势能最低的构象为最为稳定的构象。