紫外分光光度法和荧光分析法

- 格式:ppt

- 大小:761.50 KB

- 文档页数:24

光谱分析技术的应用一、光谱分析技术的分类利用各种化学物质(包括原子、基团、分子及高分子化合物)所具有的发射、吸收或散射光谱系的特征,来确定其性质、结构或含量的技术,称为光谱分析技术。

根据光谱谱系的特征不同,可把光谱分析技术分为发射光谱分析、吸收光谱分析和散射光谱分析三大类。

在临床生化检验中,光谱分析是一类十分重要的技术,应用极为广泛。

应用吸收光谱原理进行分析的主要有可见光及紫外光分光光度法,以及原子吸收分光光度法。

红外分光光度法虽然也属于吸收光谱法,但在临床生化上应用不多。

应用发射光谱原理进行分析的主要有荧光分析法和火焰光度法。

应用散射光谱原理进行分析的主要是比浊法,包括免疫比浊法等。

二、光谱分析的常用方法(一)吸收光谱分析法1、可见光及紫外光分光光度法(1)标准曲线法:将一系列浓度不同的标准溶液按照一定操作过程显色后,分别测吸光度,以吸光度为纵坐标,浓度为横坐标绘制标准曲线。

在相同条件下处理待测物质并测定其吸光度,即可从标准曲线找出相对应的浓度。

(2)对比法:将标准样品与待测样品在相同条件下显色并测定各自的吸光度。

由于测定体系温度、厚度以及入射光波长是一致的,所以标准与待测样品K值及L相等,可应用下式比较计算待测样品浓度:Cx=Cs×As/Ax。

(3)差示法:有色溶液浓度太浓或太稀(透光度超过90%-10%)时,测定结果会产生较大误差,此时可采用差示法(differential spectrophotometry)。

①高浓度样液差示法:用标准品制备浓度稍低于试样的参比溶液,先将仪器光门关闭,调节T%=0,再将参比溶液置于光路上,打开光门使T%=100,然后测定样品溶液的透光率即可。

例如某一样品溶液原来的透光率读数为5%(10%以下),用差示法后读数为50%,这实质是把透光率标尺扩展了10倍,从而减少了测量误差。

②低浓度样液差示法:用标准品制备浓度稍高于试样的参比溶液,将它放在光路上,打开光门,调节透光率至0%,然后换以空白溶剂,调节刻度至100%。

食品中2,3-丁二酮形成机制和检测方法综述食品中2,3-丁二酮形成机制和检测方法综述本文关键词:综述,检测方法,机制,食品,丁二酮食品中2,3-丁二酮形成机制和检测方法技术手段综述本文简介:2,3-丁二酮又名双乙酰、丁二酮,是一种黄色至浅绿色且具有强烈奶油香味的突出香料。

2,3-丁二酮天然存在于发酵乳制品和啤酒啤酒等发酵橙汁中,1983年被美国食品药品监督管理局(FDA)规定为GRAS级(generallyrecognizedassafe),普遍用作焙烤食品、非酒精饮料、糖果、乳制品替代品食品中2,3-丁二酮形成机制和检测方法综述本文内容:2,3-丁二酮又名双乙酰、丁二酮,是一种黄色至浅绿色浓厚且具有强烈奶油香味的重要香料。

2,3-丁二酮天然存在于发酵乳制品饮品和啤酒等发酵饮料中,1983年被翌年美国食品药品监督管理局( FDA) 规定为 GRAS级( generally recognized as safe) ,广泛用作焙烤食品、非酒精饮料、糖果、乳制品替代品、奶油等食用油的风味物质[1 -4]。

最近的研究表明,2,3-丁二酮具有细导至闭塞性细支气管炎、诱导氧化应激等毒性作用,食品中 2,3-丁二酮的安全性问题引起了国内外的广泛关注[5 -6]。

本文综述了食品中 2,3-丁二酮形成机制和检测方法方面的研究进展。

1 食品中 2,3-丁二酮形成机制在食品加工进程中,2,3-丁二酮的形成途径主要包括脂质氧化、糖类分解、美拉德反应、微生物发酵和核黄素光敏氧化等。

1. 1 脂质氧化富含脂肪酸的食品在烹调和热加工过程中能够产生 2,3-丁二酮等羰基化合物,其可能反应途径见图 1[4]。

不饱和脂肪酸在超氧阴离子( O-2·) 、单线态氧(1O2) 、羟自由基( ·OH) 等活性氧作用下发生过氧化反应,形成氢过氧化物、环氧化合物等中间产物,中间产物能能够集中精力反应并生成 2,3-丁二酮等活性烷基化合物[3,7]。

紫外可见分光光度法与分子荧光光度法的比较

紫外可见分光光度法和分子荧光光度法,是两种现代分析化学中常用的光度测定技术,它们之间有许多不同之处。

首先,紫外可见分光光度法可以用来测量悬浮液和溶液中某种物质含量,通过检测它

们吸收波长不同的光,并使用紫外可见分光仪可以很好地用来定量分析一种物质的含量,

主要原因是它可以采用强度谱的方式测定光谱分析,这是数据量最大的分光光度法。

而分子荧光光度法则与紫外可见分光光度法存在很大的不同。

分子荧光光度法是一种

用于测定物质的定量分析的光度测量技术,其原理是通过激发某种物质的激发状态,并采

用光谱分析的方式测定淬发状态下某种物质吸收的光谱,采用发射率谱测量它发射出来的

光谱,这种方法有利于识别样品中含量很小的物质。

此外,两种光度测量技术在检测样品中的某种物质的含量时也有很大的差异。

紫外-

可见分光光度法通常可以测到复杂样品中有结构特性的物质,因此适用于分析各种复杂混

合样品,分子荧光光度法则是通过向某种物质添加少量共振激发剂来标记样品中某种物质,然后进行定量分析,它可以清楚地测量某种独特结构物质,因此被广泛应用于纯化和同位

素比值等细胞研究中,并可以更明确地测量和筛选出某种物质。

综上所述,紫外可见分光光度法和分子荧光光度法是两种现代分析化学中常用的光度

测定技术,它们在原理,应用,检测样品中含量的某种物质等方面都存在差异,根据实际

情况和需要,可以依据自身需要选择不同的光度测量技术,以获得更准确的定量分析结果。

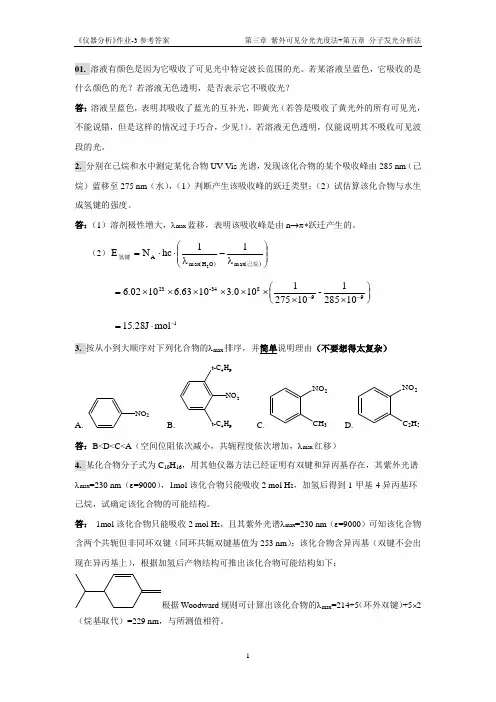

01. 溶液有颜色是因为它吸收了可见光中特定波长范围的光。

若某溶液呈蓝色,它吸收的是什么颜色的光?若溶液无色透明,是否表示它不吸收光?答:溶液呈蓝色,表明其吸收了蓝光的互补光,即黄光(若答是吸收了黄光外的所有可见光,不能说错,但是这样的情况过于巧合,少见!)。

若溶液无色透明,仅能说明其不吸收可见波段的光。

2. 分别在己烷和水中测定某化合物UV-Vis 光谱,发现该化合物的某个吸收峰由285 nm (己烷)蓝移至275 nm (水),(1)判断产生该吸收峰的跃迁类型;(2)试估算该化合物与水生成氢键的强度。

答:(1)溶剂极性增大,λmax 蓝移,表明该吸收峰是由n →π*跃迁产生的。

(2)()()⎪⎪⎭⎫⎝⎛λ-λ⋅⋅=己烷氢键max O H max A 11hc N E 2 ⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=--99834-23102851-102751100.31063.61002.61mol J 28.15-⋅=3. 按从小到大顺序对下列化合物的λmax 排序,并简单说明理由(不要想得太复杂)A. NO 2B. NO 2t-C 4H 9t-C 4H 9 C.NO 2CH 3 D. NO 2C 2H 5答:B<D<C<A (空间位阻依次减小,共轭程度依次增加,λmax 红移)4. 某化合物分子式为C 10H 16,用其他仪器方法已经证明有双键和异丙基存在,其紫外光谱λmax =230 nm (ε=9000),1mol 该化合物只能吸收2 mol H 2,加氢后得到1-甲基-4异丙基环己烷,试确定该化合物的可能结构。

答: 1mol 该化合物只能吸收2 mol H 2,且其紫外光谱λmax =230 nm (ε=9000)可知该化合物含两个共轭但非同环双键(同环共轭双键基值为253 nm );该化合物含异丙基(双键不会出现在异丙基上),根据加氢后产物结构可推出该化合物可能结构如下:根据Woodward 规则可计算出该化合物的λmax =214+5(环外双键)+5⨯2(烷基取代)=229 nm ,与所测值相符。

叶酸的检测方法作者:王娜娜来源:《教育周报·教育论坛》2020年第11期摘要:目前已经发展的一些叶酸检测的方法各不相同,主要根据测定式样来决定其测定方法,最早发展的是微生物法,灵敏度高,但重复性相对较差,主要有比色法、紫外分光光度法、荧光分析法等等。

关键词:叶酸检测方法微生物法微生物法的检测原理为酪乳酸杆菌的生长必需叶酸,培养基中若缺乏叶酸则该细菌不能生长。

在一定的条件下,酪乳酸杆菌的生长及其代谢产物的浓度与培养基中叶酸的含量成正比关系,可测定细菌代谢物或菌体的浓度,即用酸度或浑浊度测定试样中叶酸的含量。

荧光法超声氧化荧光法叶酸自身荧光很弱,在中性介质中经超声照射后,能被氧化成喋呤羧酸,其荧光强度在462 nm波长处比叶酸自身有显著提高。

基于以上现象,建立了一种超声氧化预处理,荧光检测叶酸的方法。

荧光分光光度法本法利用高锰酸钾在酸性介质中氧化叶酸为1-氨基-4-羟基喋吮-6-叶酸后,其荧光强度可以测定复方制剂中叶酸的含量,其他维生素可用硅藻土吸附除去,本法灵敏度较高,可测得0. l ug/ml的叶酸。

衍生荧光法在酸性条件下,用强氧化剂氧化叶酸,并于254 nm紫外光下照射30 min,其氧化产物均具有强的荧光性质,因此荧光强度大大增强,比叶酸自身灵敏度提高2-3个数量级。

实验结果表明:高锰酸钾氧化一光照体系检出限为3.2 x10 -9mol/L,过氧化氢氧化一光照体系检出限为6. 5 x 10 -9mol/L。

离子捕获法1995年,wilson等提出了离子捕获法检测叶酸。

即在实验中,样品中加入变性剂后,叶酸与内源性结合蛋白分离,释放后的叶酸再与带有大量阴离子的亲合试剂结合,合成产物经过离子捕获池而与阳离子纤维结合,最后通过碱性磷酸酶与喋酸(叶酸的类似物)结合物对叶酸结合蛋白上游离结合位点的探测,定量分析样品中叶酸的含量。

色谱法高效液相色谱法在薄膜强阴离子交换树脂(0.01 *300cm pellicular)柱上用氯化钾一磷酸盐缓冲液(pH = 7.5)在40℃的温度下进行梯度洗脱,可将三经基叶酸(THF), N5-甲基一三经基叶酸(N5-CH3, -THF),去氢叶酸(DHF)、叶酸(FA)等异构体的混合物分离,洗脱的顺序是:THF, N5- CH3 -THF, DHF, FA。

执业药师《药物分析学》备考:分光光度法2017年执业药师《药物分析学》备考:分光光度法不放过每一个知识点,尤其对容易混淆的东西要下更大工夫搞清楚,基础要牢固,店铺为大家整理了2017年执业药师《药物分析学》备考:分光光度法,希望对你有所帮助!第一节可见—紫外分光光度法掌握可见--紫外分光光度法的基本原理和测定方法。

掌握可见—紫外分光光度法在药物鉴别、检查和含量测定中的应用。

熟悉仪器的校正和检定方法;紫外吸收光谱与物质结构的关系。

了解紫外分光光度计的基本结构。

一、基本原理波长200~400nm范围称为紫外光区,400~760nm称为可见光区。

物质吸收紫外和可见光区电磁波而产生的吸收光谱称为紫外-可见吸收光谱。

1.光源:紫外光区通常采用氢灯或氘灯,可见光区采用钨灯。

2.吸收池:玻璃池适用于370nm以上的可见光区,石英池适用于紫外、可见光区,通常仅在紫外光区使用。

三、紫外吸收光谱与物质结构的关系:紫外—可见吸收光谱属分子吸收光谱,是由分子的外层价电子跃迁产生的,也称电子光谱。

它与原子光谱的窄吸收带不同。

每种电子能级的跃迁会伴随若干振动和转动能级的跃迁,使分子光谱呈现比原子光谱复杂得多的宽带吸收。

当分子吸收紫外—可见区的辐射后,产生价电子跃迁。

这种跃迁有三种形式:(1)形成单键的σ电子跃迁。

(2)形成双键的π电子跃迁。

(3)未成键的n电子跃迁。

通常,未成键的孤对电子较易激发,成键电子中π电子较相应的σ电子具有较高的.能量,反键电子则相反。

故简单分子中n→π* 跃迁需能量最小,吸收带出现在长波方向;n→σ*及n→π* 跃迁的吸收带出现在较短波段;σ→σ*跃迁吸收带则出现在远紫外区。

例题:物质分子吸收紫外光后,电子跃迁的类型为:A. n→σ* B. n→π* C. π→π* D. σ→σ* E .σ→π* 答案ABCD四、吸收度的测定方法1.对溶剂的要求:能充分溶解样品,与样品无相互作用,挥发性小,在测定波长处的吸收要符合要求。

紫外分光光度法和荧光光度法的对比

紫外分光光度法和荧光光度法是两种不同的光学分析方法,下面进行一些对比:

1.原理:紫外分光光度法基于物质对于紫外光的吸收特性,而荧光光度法基

于物质在特定波长的光的作用下产生的荧光效应。

2.应用范围:紫外分光光度法常用于测定物质在紫外区的吸收光谱和吸光度,

适用于有机化合物、络合物等;而荧光光度法常用于测定物质在可见光区的荧光光谱和荧光强度,适用于荧光物质、高灵敏度分析等。

3.灵敏度:荧光光度法的灵敏度通常比紫外分光光度法高,可以检测到更低

浓度的物质。

4.干扰因素:紫外分光光度法受到溶剂、pH值等干扰因素影响较大,需要精

心选择和调节;而荧光光度法受到的干扰因素相对较少。

5.样品要求:紫外分光光度法对样品的纯度要求较低,可以直接测定;而荧

光光度法对样品的纯度要求较高,需要预先进行提纯和浓缩。

6.测量时间:紫外分光光度法测量时间较短,可以快速得到吸收光谱和吸光

度;而荧光光度法测量时间较长,需要等待样品达到稳态荧光。

综上所述,紫外分光光度法和荧光光度法各有其优缺点,根据具体的分析需求和样品特性选择合适的方法。

实验七荧光物质稀溶液的激发、发射和同步荧光光谱测定一.实验目的1.学习荧光分析法的基本原理和LS-55B发光分析仪的操作。

2.学习同步荧光的操作,了解同步荧光的优点。

二.实验原理荧光是分子从激发态的最低振动能级回到原来基态时发射的光。

利用物质被光照射后产生的荧光辐射对该物质进行定性分析和定量分析的方法,称为荧光分析。

在一定光源强度下,若保持激发波长不变,扫描得到的荧光强度与发射波长的关系曲线,称为荧光发射光谱;反之,保持不变,扫描得到的荧光强度与的关系曲线,则称为荧光激发光谱。

在一定条件下,荧光强度与物质浓度成正比,这是荧光定量分析的基础。

荧光分析的灵敏度不仅与溶液的浓度有关,而且与紫外光照射强度及所选测量波长等因素有关。

苯酚由于其共轭结构,有荧光活性,可以用荧光分析法测定。

它们的激发光谱和发射光谱有互相重叠的现象。

对于复杂组分,当激发光谱和发射光谱有互相重叠的现象时,可以用同步荧光扫描,同步扫描荧光光谱技术可以简化、窄化光谱,提高选择性。

三.实验仪器和试剂1.LS-55型发光谱仪;2.移液枪(德国BRAND公司生产);3.50ml容量瓶,25ml容量瓶10支;4.苯酚储备液:960mg/L5.去离子水;四.实验内容1.预扫描(pre-scan)用储备液配制浓度为10ppm(mol/L)的工作液,设定仪器参数,进行全波长预扫描,并记录扫描结果,得出最大激发和发射波长,同时查看其瑞利散射波长、以及双倍频峰波长。

2.激发光谱、发射光谱和同步荧光扫描①设定合适的参数,分别对苯酚溶液进行荧光激发、发射和同步荧光光谱扫描。

②取浓度为0.010(mol/L)的工作液,扫描发射光谱,加水稀释后再在同样波长下扫描发射光谱,观察荧光猝灭效应。

发射光谱参数:扫描波长范围200—750nm;Ex=214nm、270nm,扫描速度=1000 nm/min, Ex-Slit=10nm, Em-slit=5nm,,记住取文件名。

实验一绘制吸收光谱及测定摩尔吸光系数一.实验目的通过紫外吸收光谱的绘制和摩尔吸光系数的测定,掌握Agilent8453 UV-V is的使用方法。

学习导数光谱计算方法及特点。

二.实验原理1.本实验用Agilent8453型分光光度计绘制氨基酸(苯丙氨酸,色氨酸)的紫外吸收光谱,找出它的吸收峰波长并计算摩尔吸光系数。

紫外分光光度法是利用物质对光的选择性吸收而建立起来的一种分析方法,波长范围为200-400nm的紫外光谱。

各种分子都有其特征的吸收光谱,即吸光度与摩尔吸光系数随波长的变化而变化的规律。

吸收光谱的形状与物质的特征有关,以此进行定性分析。

为了清楚地描述各种物质对紫外区域电磁辐射的选择性吸收的情况,往往需绘制吸收光谱曲线,即吸光度对波长的曲线。

在吸收光谱曲线上可以找到最大吸收峰波长。

根据比尔定律:A = ε b c式中A—吸光度ε—摩尔吸光系数b—液槽厚度,单位:厘米c—摩尔浓度,单位:mol/l摩尔吸光系数可按下式计算:ε=A b c实验测得的吸收光谱及摩尔吸光系数与仪器及其狭缝宽度有关。

因此实验结果须注明所用仪器的型号及缝宽条件。

2.导数分光光度法:利用紫外-可见分光光度计软件系统带有的数学处理功能,对吸收光谱进行处理,可以获得导数光谱。

利用导数光谱进行分光光度测定,称为导数分光光度法。

通常可以获得1-4阶导数光谱。

在各阶导数光谱中,吸光度对波长的微分值与溶液中组分的浓度c保持线性关系:ssd Acdλ∝。

其中s为导数的阶数。

因此,可以利用导数光谱进行定量测定。

导数光谱可用于放大图谱间差别,定性分析中分辨重叠谱带,而且还可以减少定量分析中来自散射、基体、及其它吸收物的干扰影响。

由于导数光谱灵敏度高,因此对于试样纯度检验,多组分混合物的测定,消除共存杂质的干扰和背景吸收,测定混合式样都具有特殊的优越性。

三.实验仪器和试剂1.Agilent8453 UV-Vis分光光度计;2.移液枪(德国BRAND公司生产);3.25ml容量瓶,50ml容量瓶10支;4.氨基酸储备液:色氨酸0.400 g/l,苯丙氨酸2.00 g/l;5.去离子水四.实验步骤1.波长测定(1)用氨基酸储备液及去离子水在50ml容量瓶中配置氨基酸溶液,色氨酸浓度为50mg/l, 苯丙氨酸720mg/l;(2)分别取上述溶液,用1cm石英比色皿,以水作参比溶液,在波长范围为190nm——450nm间测定他们的吸收光谱。

紫外可见分光光度法与分子荧光光度法的比较定义:紫外可见分光光度法:根据被测量物质分子对紫外-可见波段范围(150~800纳米)单色辐射的吸收或反射强度来进行物质的定性、定量或结构分析的一种方法;分子荧光光度法:利用物质吸收较短波长的光能后发射较长波长特征光谱的性质,对物质定性或定量分析的方法。

可以从发射光谱或激发光谱进行分析。

组成部件:紫外可见分光光度法:①辐射源。

必须具有稳定的、有足够输出功率的、能提供仪器使用波段的连续光谱,如钨灯、卤钨灯(波长范围350~2500纳米),氘灯或氢灯(180~460纳米),或可调谐染料激光光源等。

②单色器。

它由入射、出射狭缝、透镜系统和色散元件(棱镜或光栅)组成,是用以产生高纯度单色光束的装置,其功能包括将光源产生的复合光分解为单色光和分出所需的单色光束。

③试样容器,又称吸收池。

供盛放试液进行吸光度测量之用,分为石英池和玻璃池两种,前者适用于紫外到可见区,后者只适用于可见区。

容器的光程一般为 0.5~10厘米。

④检测器,又称光电转换器。

常用的有光电管或光电倍增管。

⑤显示装置。

这部分装置发展较快。

较高级的光度计,常备有微处理机、荧光屏显示和记录仪等,可将图谱、数据和操作条件都显示出来。

分子荧光光度法:激发光源、单色器、样品池、检测器和记录显示部分。

1. 光源能发射紫外到可见区波长的光、强度大、稳定。

常用的有溴钨灯、高压汞灯、氙灯。

2. 单色器,两个单色器。

3. 样品池通常用石英制成。

4. 检测器:光电倍增管。

常见类型:紫外可见分光光度法:1.单光束。

简单,价廉,适于在给定波长处测量吸光度或透光度,一般不能作全波段光谱扫描,要求光源和检测器具有很高的稳定性。

2.双光束自动记录,快速全波段扫描。

可消除光源不稳定、检测器灵敏度变化等因素的影响,特别适合于结构分析。

仪器复杂,价格较高。

3.双波长。

将不同波长的两束单色光(λ、λ1 ) 快束交替通过同一吸收池而后到达检测器。

荧光分析法比紫外-可见分光光度法灵敏度高的原因

答:荧光分析中与浓度有关的参数是银光物质发射的荧光强度,测量的方式是在入射光的直角方向,即在黑暗背景下检测所发射的强度信号,因此可采用增强入射光强度或增大检测新还得放大倍数来提高灵敏度;

在分管光度法中与浓度相关的参数是吸光度,如果正大入射光强度,相应也增大了透射光强度,同样不能提高其比值;如果增大检测器放大倍数,检测到的入射光强度和透射光强度同时增大,比值同样不增大,也就不能达到提高灵敏度的目的,所以,荧光分析法的灵敏度比紫外分管光度法高。