外国教育史经典笔记:第五章 西欧中世纪教育和阿拉伯的教育

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:9

绪论一、《外国教育史》学科性质、特点及内容概述所谓教育史就是人们在从古代至今对教育的认识过程中,不断地重建教育观念和教育机构的历史;同时也是人们按照自己的设想,做出种种努力和尝试,去塑造下一代人的历史。

教育史的研究一般包括两个方面:一是教育观念的演变,二是教育机构的演变。

1.《外国教育史》的学科性质《外国教育史》课程具有通史的性质。

同教育史研究一样,外国教育史主要是研究外国教育从古代、近代到现代发展的一般过程和规律,具体的说,这门课程是研究从古代、近代到现代外国教育观念和教育机构发展、以及二者相互影响的一门课程。

2.《外国教育史》学科的特点首先,作为一门历史类学科,它在结构上具有连续性的特点。

也就是说,在教育的发展过程中,各种史实、问题、观念和机构的产生和发展具有一定的连续性。

其次,它也具有阶段性的特点。

尽管教育历史的发展是具有连续性的,但在不同时期,我们可以看到教育发展又具有明显不同的特点。

3.《外国教育史》课程的内容本课程一共有21章的内容,分古代、近代和现代教育史三个部分。

古代部分从第一章到第五章,一共有五章的内容。

其中第一章主要介绍史前教育和东方古国的教育;第二章和第三章主要介绍古代希腊的教育制度的教育思想;第四章主要介绍罗马时期的教育制度和教育思想。

第五章主要介绍西欧中世纪和阿拉伯的教育。

二、学习《外国教育史》课程的目的、意义和方法1.设置《外国教育史》课程的目的设置这门课程的主要目的是使我们学习和了解外国教育产生和发展的基本过程,了解教育历史上的遗产,认识外国教育在不同的历史时期所出现的各种问题和矛盾,以及解决这些问题或矛盾中所采取的各种方法和总结的教训。

2.学习《外国教育史》的意义3.《外国教育史》的学习方法和原则基本原则主要是:第一,古今相通、史为今用的原则。

古代教育中一些合理的东西仍对今天的教育产生影响。

另外,在现代教育研究中也看到历史影响的的重要。

第二,纵横联系、比较分析的原则。

第一章东方文明古国的教育(一)巴比伦的教育在巴比伦时期,寺庙学校已有两级。

一级是初等教育,主要教授读写;另一级是高等教育,除学习读写外,还要学习文法、苏美尔文学、祈祷文等。

教学方法比较重视师徒传授式。

通常,苏美尔和巴比伦的文化教育被看作是人类正式教育的起点。

(二)古代埃及的教育古代埃及教育比较发达,与其他国家相比,其教育制度较为完善,学校种类更多一些,包括以下:宫廷学校,所谓宫廷学校是指国王法老在宫廷中设立的学校,以教育皇子皇孙和朝臣的子弟为宗旨,学生学习完毕,接受适当的业务锻炼后,分别被委任官职;僧侣学校或寺庙学校,是一种附设在寺庙中的学校,着重科学技术教育,也为学术中心;职官学校或书吏学校,是训练一般能从事某种专项工作的官员,修业12年;文士学校,培养能熟练运用文字从事书写及计算工作的人,较低级,招收人数较多,对出身限制较宽,修业期限长短不一。

古代埃及学校教育的内容与方法在教学上,有关宫廷学校的教学内容无从考证。

僧侣学校的教学内容主要有天文、数学、建筑学、水力学、医学及科学等。

职官学校的教学内容主要包括普通文化课程和专门职业教育。

文士学校的教学内容主要包括教授数学、天文和地理等科目,此外还重视书写。

在教学方法上,古代埃及学校惯用灌输和体罚。

(三)古代印度的教育婆罗门时期的教育公元前6世纪的印度教育,一般称为“婆罗门教育”。

教育的对象主要为婆罗门等高级种姓,以家庭教育为主。

主要学习用梵文写的《吠陀》经。

教学方法主要是背诵。

公元前8世纪以后,印度出现了一种办在家庭中的婆罗门学校,通称“古儒学校”,教师被称为“古儒”。

儿童入学后即迁入古儒家,学习年限为12年,主要内容为《吠陀》经。

佛教教育公元前5世纪左右的印度教育,一般称为“佛教教育”。

佛教有释迦牟尼所创,他反对种姓制度,主张“四性平等”。

佛教教育的主要场所是寺院,学习的主要内容是佛教经典。

教学语言不用梵文而用地方语言,适应了平民学习的需要。

僧徒一般学习12年,合格称为“比丘”。

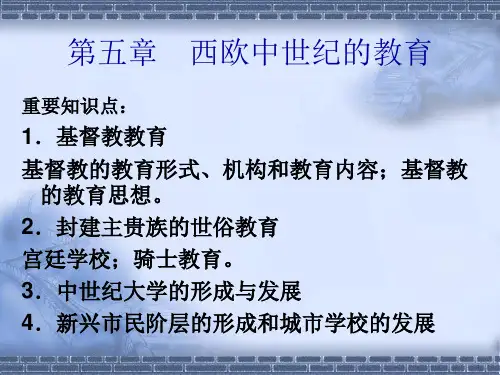

第五章中世纪与文艺复兴时期的教育第一节中世纪西欧的教育从公园476年西罗马帝国灭亡到14世纪意大利文艺复兴前的近1000年,通称为“中世纪”(MilddleAges),这是西欧封建制度从发生、发展到衰落的历史时期,西欧中世纪教育就是指这一时期的教育。

一、西欧中世纪早期(五世纪末至十一世纪)的教育封建社会的基础是封建的土地所有制,封建主和农奴是封建社会两个主要的阶段,他们之间的敌对的阶级矛盾是封建社会的基本矛盾西欧封建社会的等级性是封建社会关系的一个重要特点,从而使封建教育也带有明显的等级性特征浓厚的宗教性成为西欧封建教育的另一个重要特征(一)教会学校在中世纪,西欧的教会学校主要包括三种类型:修道院学校、主教学校和堂区学校,在这三类学校中,修道院学校因其藏书丰富、管理严格等特点而成为最重要的教会学校1、修道院学校修道院学校主要是指设在修道院内的教育机构。

就其发生而言,修道院学校是基督教修行制度(或称寺院制度)的产物修道院学校分为两部分。

未来准备将来担任僧职的贵族和僧侣子弟,自幼入院并住宿于修道院内而学习的,称内学;不准备担任僧职的人,则不住院内而学习的,称为外学。

修道院学校的教育目的是培养学生具有服从、贞洁、安贫等品质2、主教学校主教学校又称大教堂学校或座堂学校,一般设在主教的所在地,其性质和水平同修道院学校相近,学校设备条件比较好,学科内容也比较完备3、堂区学校堂区学校一般设在牧师所在的村落,是对一般居民子弟进行初步教育的一种形式(二)世俗教育在西欧中世纪,除了教会学校之外,随着封建国家的建立,也出现了适应中世纪社会和生活的世俗教育。

世俗教育主要包括两种形式:宫廷学校、骑士教育1、宫廷学校查理曼大帝统治时期,曾招聘有学识的僧侣,对帝王、王族和大贵族的子弟进行教育,教以“七艺”、拉丁语和希腊语,培养他们担任治理封建国家的官吏,这就是欧洲大陆上的宫廷学校2、骑士教育骑士教育是结合宗教教育与武士教育为一体的一种封建主阶级的特殊教育形式法兰克王国在9世纪后期,就确立了封爵制度,国王以下依次为公爵、伯爵、子爵、男爵,最低一级的封建主是骑士骑士教育的实施骑士教育是一种特殊形式的家庭教育,它通常分为三个阶段:(1)从出生至7~8岁,这个阶段为宗教教育阶段;(2)7~8岁以后,这个阶段通常称为“礼仪教育阶段”;(3)从21岁,被称为“侍从教育阶段”教育内容:吟诗、音乐、下棋、骑马、游泳、枪剑、角力,被称为“骑士七艺”综观骑士教育的全部内容,都在于灌输服从与效忠封建统治阶级的思想,训练勇猛作战的本领,但却非常轻视文化知识的学习二、西欧中世纪后期(十一世纪至十四世纪)的教育十至十一世纪时,修封建社会的生产力得到发展,农业生产水平有了提高,手工业从农业中分离出来,商业交往开始活跃起来。

外国教育史笔记(重要学习资料)第一章东方文明古国的教育一、巴比伦的教育(公元前4000—公元前3000)(一)巴比伦学校1、泥板书舍、泥板书、楔形文字2、寺庙学校:初级教育、高级教育(二)巴比伦学校的教学内容和方法1、教学内容:主要是语言和书法2、教学方法:师徒传授、常用体罚二、古代埃及的教育(公元前3000年左右)(一)古代埃及的学校的类型1、宫廷学校2、僧侣学校3、职官学校4、文士学校(二)古代埃及学校教学内容和方法1、宫廷学校—无法考证2、僧侣学校—着重科学教育3、职官学校—4、文士学校—教授书写、计算,有关律令的知识三、古代硬度的教育(一)波罗门教育1、古代印度等级制2、婆罗门的学校(古儒学校)家庭教育3、教学内容:《吠陀》经4、教学方法:背诵、体罚、导生制(二)佛教教育1、寺庙学校2、教学内容:佛经3、教学方法:教授、讲解及个人钻研经典相结合(三)婆罗门教育和佛教教育的异同:同:其教育目的与人生目的的同一,主要是一种道德陶冶;其内容大多是消极的、遁世的。

缺乏积极的因素。

异:婆罗门教育史一种私立教育,而佛教教育是依傍于寺院的教育。

四、古代东方文明古国教育发展的特点(一)产生了最早的科学知识、文字以及学校教育(二)教育与当时的社会政治、经济结构相适应,教育具有强烈的阶级性及等级性(三)教育内容较丰富,包括智育、德育及宗教教育等(四)教育机构种类繁多,形态各殊,有助于满足不同统治阶层的需要(五)教育方法简单,盛行体罚,实行个别施教(六)知识成为统治阶级的专利,故教师的地位较高(七)文化教育甚为古老,源远而流不长第二章古希腊教育一、古风时代的教育(一)巴斯达教育1、教育为国家所控制2、教育目的是:培养体格强壮的战士3、教育过程:0- 7岁—母亲抚育7-18岁—军营教育18-30岁—军事训练4、教育内容:五项训练、军事训练5、教育特点:重视女子教育(二)雅典教育1、教育由国家和私人共同管理2、教育目的:培养身心和谐发展的公民3、教育过程:0-7岁—家庭教育7-13岁—进文法学校、弦琴学校学习13-15、16岁—进体操学校学习15、16岁接授职业教育18—20岁—接受军事教育4、教育内容:文法、音乐、体操、军事5、不重视女子教育二、时代的教育(前5世纪—前3世纪)(一)“智者派”的教育实践1、智者的含义:专指收费收徒为职业的巡回教师2、代表人物:普罗塔哥拉、高尔吉亚等3、共同思想特征:相对主义个人主义感觉主义怀疑主义(二)“智者派”的教育贡献1、扩大了教育对象,推动了文化的传播2、确立了西方的教学科目(“三艺”—文法、修辞法和辩证法)3、智者把道德和政治问题作为主要的教育内容4、智者的出现标志着教师成为一种专门的职业5、智者的教育思想包含了全部希腊教育思想发展的基本线索与方向三、希腊化时期的教育(一)希腊学校教育的变化1、初等学校发生了蜕变2、中等教育面临衰微3、高等教育得到了明显的发展(二)东西文化教育的融合1、雅典文化教育对广大地区的教育起了积极的推动作用2、文化和教育中心从雅典转移到亚历山大利亚城四、苏格拉底的教育思想(一)教育目的论、德育论、智育论1、教育目的论:教育培养治国人才(有德有才、深明事理,具备各种实际知识)2、德育论:教育的首要任务是培养道德,是要教人学会做人道德教育的内容是四种美德(正义、勇敢、节制、智慧)道德教育的途径:知识教育3、智育论:掌握广博而实用的知识(二)“苏格拉底方法”苏格拉底的方法又叫“问答法”,有讥讽、助产术、归纳和定义四个步骤组成的独特的方法。

外国教育史知识点整理。

外国教育史知识点整理第一章、文明古国的教育第一节、古代两河流域的教育苏美尔文化教育是巴比伦文化教育的前身。

大约在公元前3500年,XXX就从原始社会向奴隶社会过渡,在两河流域南部建立了一些奴隶制城邦。

考古家断定这一时期,XXX已经发明了“泥板书”和文字。

最初是图画文字,以后又演进为楔形文字。

在巴比伦时期,天文学、数学、医学和建筑学得到了一定的发展。

在苏美尔时期已经出现了学校。

最早的学校与寺庙有关,由于泥板是主要的书写工具,学校被称为“泥板书舍”,重视语言和书写能力的教学,管理十分严格。

在巴比伦时期,寺庙已有两级:一级是初等教育,主要教授读写;另一级是高等教育,除研究读写以外,还学文法、苏美尔文学、祈祷文学等。

教学方法比较重视师徒传授。

公元3世纪后,巴比伦作为古代文明的中心,逐渐衰落。

后人了解苏美尔和巴比伦的文化教育,主要通过考古工作者的发掘和研究。

通常,苏美尔和巴比伦的文化教育被看作是人类正式教育的起点。

第二节、古代埃及的教育与巴比伦一样,XXX很早就有了自己的文字,科学已经有了一定的发展,在天文学上能区分恒星和行星,还制作了天体图和太阳历;数学上,采用了10进位的计算法;医学上的木乃伊制作;建筑方面的金字塔的建造都是人类史上的杰作。

一般认为古埃及建立的学校是人类最古老的学校。

1、汗青背景①地处泥罗河流域,农业发达天文学:观测天象,预测气侯及河水泛滥的同期建立科学几何学:丈量田亩、建造庙宇、房舍水利学:灌溉知识系统医学:制造木乃伊、医疗地理学:对外商业、军事远征②前3500年进入妈奴隶制社会,统治者(法老)采取配置大小官吏,强化国家机器,实行对外侵略和宗教统治,这些知识要有专门的机构传授。

③文字出现:图形文字→用字母、音符、词组组成的复合文字2、黉舍类型:最早建立的学校是宫廷学校:培养皇子皇孙和朝臣子弟,学成后充任官吏,产生于埃及古王国末期。

到了中王国时期,一些政府机关在机关内部附设职官黉舍,招收贵族及官员子弟,以政府办公处所为校址,XXX充任教师。

外国教育史第五章集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-第五章西欧中世纪的教育1、试述西欧中世纪教育的基本性质和主要特征。

(1)西欧中世纪的教育的基本性质中世纪教育的基本性质是一种具有宗教性、等级性和世俗性的教育。

中世纪前半期,教育鸡机关被教育垄断,世俗教育被扼杀,学校附设在教堂,教育目的是培养僧侣及为宗教服务的专门人才。

同时,也向群众宣传,培养对宗教的虔诚信仰,僧侣教育与教民教育成为教育的主体。

教学内容主要是神学,教学方法采取注入式,要求学生死记硬背,但信勿疑。

学校管理奉行禁欲主义,以残酷的体罚压制学生。

由封建主控制的宫廷学校则招收皇亲贵族子弟,培养治术人才。

9世纪末到12世纪,封建贵族重视骑士教育,以加强维护封建制度的武装力量。

中世纪后期,由于政治经济的发展和各地文化的交流,促成了12世纪城市大学的产生和发展。

这些学校仿照手工业行会的形式组织起来,由师生共管,打破了教会的垄断和封建社会的闭塞局面。

(2)中世纪教育的主要特征①宗教性、神学性。

这是中世纪教育思想最为根本的特征。

这种特征又是由基督教会对文化教育的完全控制以及基督教义成为中世纪西欧社会的意识形态这种红现实所决定的;②保守、发展缓慢。

无论与以前的希腊罗马时期相比,还是与以后的文艺复兴和宗教改革相比,中世纪都是一个教育思想相对贫乏和衰微的时期,因此发展较为缓慢;③开放性,普遍性。

受教育人群扩大,对教育的认识未分化。

(3)中世纪教育的意义①中世纪教育为西方文明发展留下了大量的遗产,形成了一个较大的学校系统,教育思想首先强调德育,为后来的德育提供了很多见解。

②提出了很多教学方面的合理的问题吧,如分班教学。

③中世纪教育家跃然推崇经院哲学,试图调和信仰和理性的矛盾,这偏偏为理性的发展打通了道路。

2、什么是教会学校?它在西欧中世纪社会中具有怎样的地位与作用?3、(1)教会学校的含义教会学校是中世纪时期基督教教育的主要形式,当时进教会学校读书的一般是僧侣子弟,其次是世俗封建主贵族次子以下的子弟。

第一章古代教育史一教育的起源教育的生物学起源论代表人物:法国利托尔诺、美国桑代克、英国沛.西能。

教育的心理学起源论代表人物:美国孟禄。

教育的劳动起源论代表人物:马克思。

教育的需要起源论代表人物:杨贤江。

二青年之家:为年满7岁的少年安排了单独的房舍。

三古巴比伦(前身苏美尔教育)是与埃及同时有了学校,这是人类最初的学校教育的摇篮,也是人类正式教育的起点。

四古代埃及学校类型:宫廷学校、僧侣学校(这是中王国以后出现的一种附设在寺庙中的学校,着重科学技术教育,亦为学术中心。

五古代印度:种姓制度、婆罗门教育。

“古儒学校”是导生制的源头。

第二章古希腊的教育一斯巴达教育的特征:军事教育、国家教育。

“五项竞技”:赛跑、跳跃、摔倒、掷铁饼和投标枪。

二雅典教育和斯巴达教育的不同教育体制上:斯巴达教育完成由城邦负责;雅典城邦重视教育,但不绝对控制。

教育类别上:斯巴达武士教育;雅典全民教育。

教育目的上:斯巴达培养英勇果敢的城邦武士;雅典培养身心和谐发展的公民。

教育内容上:斯巴达军事道德教育;雅典多样化教育内容。

总体评价上:斯巴达形式单一,程度低;雅典形式多样,程度高。

三智者:是指某种精神方面的能力和技巧,以及拥有这些能力和技巧的人,后来被用来专指以收费授徒为职业的巡回教师。

四智者派的贡献:推动了文化的传播,扩大教育对象的范围,促进社会的流动;拓展了学术研究的领域,又扩大了教育内容的范围;丰富了教育内容,而且提供了一种新型的教育——政治家或统治者的预备教育;希腊教育所探讨的基本问题,大多由智者提出。

第三章苏格拉底、柏拉图、亚里士多德的教育思想一苏格拉底方法:苏格拉底在哲学研究和讲学中,形成了由讥讽、助产术、归纳和定义四个步骤组成的独特方法,成为苏格拉底方法。

二柏拉图的《理想国》和卢梭的《爱弥尔》、杜威的《民主主义与教育》被称为三个里程碑。

三理想国中教育的最高目标是培养哲学家兼政治家——哲学王。

教育的最终目的是促进“灵魂转向”。

第五章 中世纪教育的兴衰中世纪(约395年—1500年)公元4世纪后期,西罗马灭亡到公元14世纪上半叶文艺复兴之前,相当于中国的晋到明朝年间(晋,南北朝、隋朝、唐朝、五代十国、两宋、元,明)。

第一节 基督教教育一、基督教的起源与演变1.公元1世纪罗马帝国统治下的巴勒斯坦地区的犹太教;2.四世纪初,罗马皇帝狄奥多西确立基督教为罗马国教;3.395年罗马分裂为东罗马和西罗马帝国,基督教一分为二即东正教和罗马天主教;4.16世纪宗教改革后,天主教中分裂出新教,形成基督教三大教派:天主教、东正教、新教。

思想“上帝创世说”万物本源、敬畏与信仰二、教父哲学家奥古斯丁的教育思想奥古斯丁(Augustinus,354~430年):基督教教父哲学的集大成者,创立了基督教宗教哲学体系,奠定了中世纪基督教教育的理论基础。

(一)原罪论和教育目的人生而有罪,只有皈依上帝才能得救。

人生在世的最高目的就是不断地赎罪修行,才能不断向上帝靠近。

教育是使人皈依上帝最直接的工具,教育的目的是培养对上帝充满信仰、虔诚的基督徒。

(二)认识论和教育内容先验论,主张人生来就有根植于心灵之上的真理,一切真理都在上帝之中,光照是人类获得真理的途径,真理是上帝之光在人心镌刻的痕迹。

信仰高于理性,宗教虔诚高于知识。

学习以《圣经》为主课,对圣经内容坚信不疑。

(三)儿童观和教学方法1.性恶论2.体罚、惩罚3.西欧中世纪的基督教教育4.初等教义学校5.教理学校修道院学校6.主教学校7.教区学校8.修道院学校修道院学校主要是指设在修道院内的教育机构。

就其发生而言,修道院学校是基督教修行修道制度(或称寺院制度)的产物。

西欧最主要的教育结构。

“修道”是一种对人精神和肉体的训练,把肉体看成灵魂的监狱,把人性的情欲看成最大的堕落,强调只有克制,乃至消灭肉体欲望才能获得精神上的拯救和神圣。

因此禁欲、苦行、修行等成为基督教信条中的组成部分。

(1)学生:修道院最初只接收志在侍奉上帝、准备充当神职人员的人进行教育以后扩大范围,一些并不以神职为生的人也被接纳。

第三部分外国教育史学习要求:1.外教史部分以近代和现代史为重心;2.外教史包括思想、制度和实践三块内容,主要以思想和制度为重心;3.注意国别之间的差异。

中国教育史逻辑框架图:外国教育史第一章外国古代教育第二章外国近代教育第三章外国现代教育一、东方文明古国的教育(了解即可)巴比伦教育古代埃及教育古代印度教育二、古希腊教育斯巴达教育和雅典教育智者、三杰(苏格拉底、柏拉图、亚里士多德)三、古罗马教育西塞罗的教育思想昆体良的教育思想奥古斯丁的教育思想四、西欧中世纪教育基督教教育封建主贵族的世俗教育(宫廷学校、骑士教育)中世纪大学城市学校五、拜占庭与阿拉伯教育拜占廷教育阿拉伯教育(一)斯巴达和雅典教育(古风时代的教育)1.斯巴达教育斯巴达教育城邦性质公元前8世纪建立的军事专制城邦教育制度由国家统一管理教育目的培养勇敢忠诚的战士教育内容以军事体育训练和道德教育为主,如五项竞技(赛跑、跳跃、摔跤、掷铁饼、投标枪)、秘密服役教育阶段分为三个阶段:第一个阶段,实行严格的新生儿体格检查,合格的才允许抚育,不合格的弃于荒野。

第二个阶段,受国家严格监督的家庭教育。

第三个阶段,公共教育(7-28岁和18-20岁两个阶段。

)教育方法集体教育、体罚、实践练习教育对象女子接受与男子同样的教育内容教育特点1.教育具有阶段性2.教育完全被国家控制,并视为国家的事业3.以军事体育训练和道德教育为主,对文化知识不重视4.重视子女教育缺陷不重视文化科学知识的学习,不重视个人的智慧和个性2.雅典教育雅典教育城邦性质公元前7世纪形成的民主共和制城邦教育制度由国家与社会共同管理教育目的身心和谐发展的公民教育内容五项竞技、音乐(包括阅读、书写和计算以及其他文化知识),舞蹈、道德教育阶段分五个阶段:第一个阶段是家庭教育(7岁前);第二个阶段是文法学校和琴弦学校学习(7岁之后);第三个阶段是体操学校教育(13岁后);第四个阶段是体育馆教育(15岁左右);第二个阶段军事训练团教育(18岁)教育方法个别教学、启发式教学教育对象男性教育特点1.教育具有阶段性2.重视体、智、美和谐发展3.既有公共教育,也有私人教育4.忽视女子教育。

外国教育史讲义4——西欧中世纪教育外国教育史课程讲义4——西欧中世纪教育“中世纪”是指代⼀个特定历史时段的专有名词,英语表达为Middle Ages,法语为Moyen age;德语为 Mittelalter;意⼤利语为medioevo,都起源于拉丁语medium aevum,意思是“中间的时代”,即古代和近代之间的⼀个时代。

通常把公元476年西罗马帝国灭亡作为其开端,以15、16世纪诸多划时代历史事件作为其终结,这些事件包括1453年君⼠坦丁堡失陷于⼟⽿其⼈、⽂艺复兴、1492年美洲⼤陆的发现、1517年宗教改⾰的开始等等。

“中世纪”这个词并不是⽣活在中世纪的⼈⾃⼰创造的,当时的⼈并没有现代⼈所熟悉的“中世纪”这⼀观念。

这个词是15世纪后期意⼤利⼈⽂主义者最先使⽤的,⼈⽂主义者认为在古代史已经随着西罗马帝国的灭亡⽽结束了,在他们⾃⼰所处的时代和古典时代之间的⼀千年时间⾥,是两个⽂化⾼峰时期的低⾕,这个时代是野蛮、愚昧、专制和未开化的“⿊暗时代(Dark Ages)”。

18世纪以来,虽然历史学家不断在驳斥这种偏见,但是中世纪这个词却保留了下来,⼈们习惯上仍将这漫长的时期视为⼀个独⽴的历史阶段。

越来越多的⼈认识到,欧洲近代的⽂明不是⼀夜之间从地下冒出来的,⽽是在中世纪的母腹中逐渐孕育的,⼤学的孕育诞⽣,便是有⼒的证据之⼀。

漫长的中世纪千年并⾮⼀成不变,史学界⼀般把持续了1000多年的中世纪分为早期和晚期两个不同的阶段,中间以10、11世纪欧洲在的经济、政治、⽂化和宗教各⽅⾯的复兴为分界线。

公元476年,西罗马帝国灭亡,标志着西欧封建社会的开始。

西欧的封建社会延续了1000多年。

其中5—14世纪上半叶,是西欧封建社会形成和发展时期,历史上称之为中世纪。

14世纪下半叶~17世纪中叶,是西欧封建制解体,资本主义⽣产关系萌芽,封建社会向资本主义社会逐步发展时期,史称⽂艺复兴。

西欧封建社会教育史⼀般以⽂艺复兴为分⽔岭,以前为中世纪教育,以后称⽂艺复兴时期的教育。

外国教育史经典笔记:第五章西欧中世纪教育和阿拉伯的教育从公元476年西罗马帝国灭亡到14世纪意大利文艺复兴前的近1000年,通称为“中世纪”(Middle Age s)。

这是西欧封建制度从发生、发展到衰落的历史时期。

西欧中世纪教育就是指这一时期的教育。

在整个中世纪,教会学校是占主导地位的教育机构,与教会学校并存的主要是世俗教育。

第一节西欧中世纪的基督教教育在西欧封建社会的历史中,基督教会成为一种举足轻重的政治力量。

它在意识形态上居于独尊的地位,并且垄断了中世纪的教育。

一、教会学校在中世纪,西欧的教会学校主要包括三种类型:修道院学校、大教堂学校和堂区学校。

在这三类学校中,修道院学校因其藏书丰富、管理严格等特点而成为最重要的教会学校。

1.修道院学校修道院学校主要是指设在修道院内的教育机构。

就其发生而言,修道院学校是基督教修行制度(或称寺院制度)的产物。

修道院学校分为两部分。

一为“内学”,主要负责对准备充当神职人员的学生的教育。

一为“外学”,负责对不准备担任神职的学生的教育。

修道院学校的教育目的是培养学生具有服从、贞洁、安贫等品质。

修道院学校以圣经为主要学习内容。

通行的教材为《教义问答》,是基督教教会对初信教者传授基本教义的教材,用问答体裁写成。

神学加上“七艺”构成了修道院学校的主要学习内容,而神学则成为其他学科的“王冠”。

修道院学校的教师多由修道士和其他神职人员担任。

教会学校对学生的管教极为严格,棍棒和鞭条是学校的必备品。

2、大教堂学校和堂区学校大教堂学校又称主教学校或座堂学校,一般设在主教的所在地,其性质和水平同修道院学校相近,学校设备和条件比较好,学科内容也比较完备。

堂区学校一般设在牧师所在的村落,是对一般居民子弟进行初步教育的一种形式。

二、托马斯·阿奎那的教育思想托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas,1224~1274)是西欧中世纪著名的基督教神学家和经院哲学家,也是一位教育工作者和大学教师。

托马斯·阿奎那在教育和神学的关系中,把教育思想从属于神学之下,形成了神秘、系统、独特的经院主义的教育思想。

1.阿奎那的教育目的论教育目的就是发展人的通往上帝神性的理智。

教育要使不朽的灵魂与上帝沟通。

阿奎那的知识观概括的讲,就是感性知识观、理性知识观、神性知识观。

感性知识是对物质的实物的知识,感性知识可分外感性知识和内感性知识。

2、论教学阿奎那十分重视教育教学的作用。

在教学过程中,必须运用符号作为媒介,教学离不开语言、文字、图形和实物,知识即寓于这些符号之中。

3、托马斯·阿奎那式的教育方法第一,正反论辩式。

第二,开放调和式。

第三,启发诱导式。

阿奎那的教育思想处于附属于神学的年代,其内核已蕴含着近代教育思想,强调理性,尊崇科学的重要成分,为教育思想发展到尊重人性的文艺复兴时代,起到了铺石垫路的作用。

第二节西欧中世纪的世俗教育在西欧中世纪,除了教会学校之外,随着封建国家的建立,也出现了适应中世纪社会和生活的世俗教育。

世俗教育主要包括三种形式:宫廷教育、骑士教育和城市教育一、宫廷教育在781年,查里曼邀请英格兰教士、著名学者阿尔琴(735~804)到法兰克王国,协助改进学校,发展教育。

在原有宫廷学校的基础上,阿尔琴对教学内容、教学方法等进行了一系列重要的改革。

在阿尔琴的管理下,法兰克王国的同听学校在当时成为世俗教育的中心.在改革和发展宫廷学校的同时,查里曼还致力于对教会学校的改进。

787年前后,查里曼发布命令,要求教士不要忽视文学的学习,只有虚心诚意地和不甘落后地学习,才能更好地探索经义的奥秘。

二、骑士教育1、封建等级制度和骑士制度2、骑士教育的目标训练骑士的标准是剽悍勇猛、虔敬上帝、忠君爱国、宠媚贵妇。

3、骑士教育的实施骑士教育是一种特殊形式的家庭教育,它通常分为三个阶段:(1)从出生到7~8岁,这个阶段为宗教教育阶段。

(2)7~8岁以后,这个阶段通常称为“礼仪教育阶段”。

(3)从14~15岁到21岁,被称为“侍从教育阶段”。

骑士教育的基本内容除上述以外,还有一个重要内容,那就是“骑士十诫”。

骑士教育旨在训练保护封建主世俗利益的武夫,其内容虽也注重培养宗教道德品质,但以养成军士征战能力为主要目的,文化知识极为贫乏。

三、城市教育中世纪城市与罗马早期的城市的主要区别是它不是以政治为中心的城市,而是以经济为中心的城市。

中世纪的城市经济有很大的发展空间和自由。

中世纪城市的这种比较自由和宽松的环境,为城市教育和中世纪大学的产生和发展提供了重要的条件。

在中世纪城市的形成过程,市民阶级的形成对于城市的发展、城市文化和城市教育的兴起,具有重要的影响。

市民阶级主要由商人、手工业者组成。

他们为了保护自己的利益和生产经营的需要,一般都组织起行会。

市民阶级的不断壮大促进了市民阶级对教育的广泛需求。

在这一时期,促使城市当局建立了新型的教育机构,城市学校出现了。

与中世纪其他世俗教育机构不同,中世纪的城市学校大多是由城市当局或行会组织负责开办和进行管理的。

因此更具有世俗教育的特点;其次,城市学校比较强调职业和技术的培训;再次,虽然宗教教育仍然是所有城市学校的重要教学内容,但是起地位受到明显地削弱;第四,城市学校教学水平也比较低。

第三节西欧中世纪大学从12世纪开始,西欧教育的发展进入到一个新的历史时期,中世纪大学的建立是这种发展的主要标志。

一、中世纪大学的兴起西欧中世纪大学的产生,是社会多种因素相互作用的产物。

工商业的发展、城市的兴起、十字军东征、经院哲学的出现,等等,都在不同程度上产生了重要的推动作用。

但就每一所大学的建立而言,又各有其特殊和具体的原因。

中世纪大学最初产生于12世纪的意大利、法国和英国。

早期中世纪大学通常是在原有的文化教育机构基础上建立起来的。

大学的前身有两种,一种是原有的对所有人的教育中心和研究所;另一种是原有的主教学校,最早的中世纪大学就是在此基础上建立、演变而言的。

二、中世纪大学的组织与管理特点根据管理体制的不同,中世纪大学通常被分为两大类,一类是以波伦亚为代表的“南方型”大学,又称为“学生大学”。

另一类是以巴黎大学为典型的“北方型”大学,又称为“先生大学”。

但是,不论是“学生大学”,还是“先生大学”,执掌教务的并不是学生和教师个人,而是由他们组成的团体。

在中世纪大学创建之初,大学实际上就是一个由教师团体和学生团体组成的“组合”。

在“学生组合”中,往往按照地籍,组成“同乡会”。

随着时间的推移,这种“同乡会”又互相组合,形成更大的区域性组织。

“教师组合”的主要形式是“系”或“教授会”。

这是按所教学科而形成的教师组织。

中世纪大学中更为重要的组织机构是学院。

在中世纪大学中,按学科划分一般有四个学院,即文学院、法学院、医学院和神学院。

其中,文学院是一种预备性质的机构,为进入其他三个学院作准备。

神学院则是地位最高的学院。

中世纪大学建立以后,即成为一种重要的社会力量。

教会和世俗封建主为了争取大学的支持,往往授予大学一定的特权。

中世纪大学创建之初,教学内容和课程并不确定,通常是由各大学教师自定的。

从13世纪起,经教皇命令和大学法规确定,课程逐步趣于统一和稳定。

中世纪大学的教学方法主要是讲解和辩论。

大学学习一般分为两个主要阶段,这与学位制度具有直接联系。

第一阶段:可获“学生学位”,在此基础上可获得“硕士”或“博士”的学位。

三、中世纪大学与经院哲学1.经院哲学的兴衰经院哲学(scholasticism)是教父哲学的继续与发展,是中世纪神学哲学化达到最高阶段的产物。

它产生于8~9世纪,盛行于12~13世纪。

进入13世纪,后,由于种种原因,经院哲学逐渐衰落。

经院哲学主要解决的基本问题是,调和哲学和神学、理性与信仰之间的矛盾。

为了真正解决这个问题,经院哲学家所作的工作之一,就是使神学哲学化。

2.经院哲学与中世纪大学经院哲学对中世纪教育影响巨大,它与中世纪大学的关系密切,是当时大学的灵魂。

第一,直接促进了中世纪大学的兴起和发展。

第二,客观上促进了古典学术、文化的传播。

第三,确立了理性的合法地位,提出了理性训练的教育目标。

第四,经院哲学的思维方法(形式逻辑的三段论推理),不仅是一种学术研究的方法,同时也是一种训练思维的方法和教学方法。

第五,经院哲学内部不同派别的论争,促进了学术的自由探讨,从而有助于大学教育的健康发展。

经院哲学家在大学中的学术探讨和争鸣,为中世纪大学摆脱狭窄的“职业”教育产生了有益的影响。

第四节阿拉伯的教育一、拜占庭的教育世俗文化教育体系与基督教教会的文化教育体系长期并存、相互影响和对立斗争的局面,形成了拜占庭教育的基本特点。

1、世俗教育拜占庭的教育仍然继续了古典教育的传统。

希腊语仍然是教学所运用的语言。

另外,当西欧的高等教育完全绝迹的时候,拜占庭的高等教育却继续存在。

拜占庭的专科学校也较为发达。

著名的有贝鲁特和君士坦丁堡的法律学校,雅典的哲学学学校,亚历山大里亚的医学校和哲学学校。

2、教会教育拜占庭教育教育的一个显著特征,是继续保持用希腊哲学的观点和论证方法来钻研神学理论,探讨神学问题。

它不像西欧教会那样鄙视古典文化。

拜占庭教会也重视教士应承担的教师职责。

在公元7世纪时,君士坦丁堡教会曾经两次颁布了关于学校教育的通谕。

拜占庭的文化教育在13世纪以前对东欧的一些国家的教育有着较大的影响。

拜占庭的文化教育对于文艺复兴也起着积极的作用。

二、阿拉伯的教育7世纪伊斯兰教建立后,在默罕默德德领导下,阿拉伯半岛归于统一,并迅速成为横跨亚非欧三洲的政教合一的阿拉伯帝国。

伊斯兰政权建立后,各种类型及各种水平的教育机构才陆续出现。

1、宫廷学校和府邸学校哈里发宫廷中的设备和人才比较充实,又给传习知识提供便利的条件,慢慢地便形成了宫廷学校。

取法哈里发的贵族大臣也常在府邸延聘导师,教育王孙公子。

帝王宫廷还举行高深学术的讨论,邀集学者给哈里发讲学论道,是帝王教育的特殊方式。

2、学馆学者之家简称为“学馆”。

学馆以学者为中心传授高深的学识,这和传授简易的基本知识的私人设置的昆它布,在程度上是不同的。

3.清真寺清真寺都在宗教活动之外,从事教学工作。

清真寺开始设置昆它布以实施初等教育,慢慢地,清真寺传授高深知识也是极为多见的。

当时的宗教和教育紧密结合而不彼此分离,清真寺不但是初等教育的场所,并且通过讲学和论辩而成为实施高等教育的机构了。

4、高等教育和图书馆中世纪时,阿拉伯国家的高等教育颇为发达。

远在公元9世纪时,这里就出现了大学。

9世纪初,哈里发迈蒙在巴格达建立赫克迈大学,这是阿拉伯的第一所大学。

在阿拉伯国家里,图书馆在发展文化教育事业方面曾起了巨大的作用。

图书馆俨然成了某种意义上的大学。

阿拉伯教育,尤其是阿拉伯大学,其中各种制度、课程、教师的地位、学生的游学等等,对于欧洲的大学影响很大。