炎症的概念与原因(医疗医学)

- 格式:ppt

- 大小:5.26 MB

- 文档页数:59

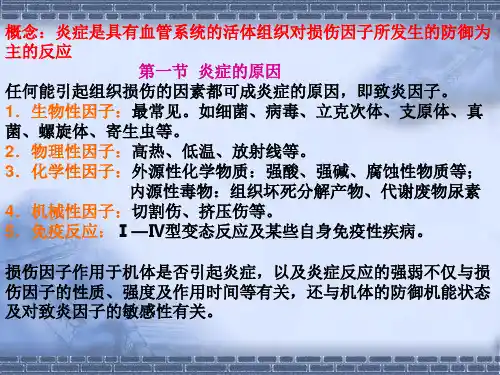

炎症的概念、原因和基本病变病理教学平台炎症的概念是指机体对之炎因⼦引起的损伤所发⽣的以防御为主的病理过程。

(具有⾎管系统的活体组织对致炎因⼦的损伤⽽发⽣的⼀种以防御为主的局部组织反应。

)它包括组织的变质、渗出和增⽣等过程。

⼀、炎症的原因㈠⽣物性因⼦为炎症最常见的原因。

㈡物理性因⼦㈢化学性因⼦㈣变态反应㈤坏死组织⼆、炎症的基本病理变化炎症在病理形态上表现为局部组织的变质、渗出和增⽣。

在炎症过程中,这些病理变化综合出现,但按⼀定顺序先后发⽣,⼀般早期以变质和渗出为主,后期以增⽣为主,三者密切联系。

1炎症的基本病变——变质炎症局部组织发⽣的变性和坏死称为变质。

㈠变质的形态学变化变质既可发⽣于实质细胞,也可发⽣于间质。

实质细胞最常出现的变质是细胞⽔肿、脂肪变性、凝固或液化性坏死。

间质表现为粘液样变性、纤维素样变性和坏死崩解等。

炎症时局部组织、细胞发⽣变性、坏死是由于致炎因⼦直接⼲扰破坏细胞代谢及炎症发展过程中形成局部⾎液循环障碍,影响细胞代谢过程⽽造成的。

㈡代谢的变化1.分解代谢亢进→耗氧量增加→酸中毒酶受损,局部⾎液循环障碍→局部组织乏氧→⽆氧氧化增强→酸性代谢产物增加(乳酸、脂肪酸、酮体、氨基酸)→酸中毒。

酸中毒:⑴不利于病原微⽣物的⽣长;⑵影响⽩细胞的活动;⑶可使⾎管的通透性增加。

2.渗透压的变化坏死组织产⽣蛋⽩分解酶→有机物质⼤分⼦变为⼩分⼦物质→分⼦浓度急剧上升→胶体渗透压升⾼。

酸中毒→炎症区域盐类物质解离→钾、钠及其它离⼦浓度升⾼→晶体渗透压升⾼。

㈢炎症介质的释放炎症介质:参与炎症反应的具有⽣物活性的化学物质。

作⽤:促进⾎管反应、⾎管壁通透性增⾼、⽩细胞渗出、对炎细胞具有趋化作⽤等。

1.⾎管活性胺存在部位:主要存在于肥⼤细胞、嗜碱性粒细胞的颗粒中。

代表物:组织胺和5-羟⾊胺(5-HT)。

主要作⽤:⑴组胺可使细动脉扩张,细静脉内⽪细胞收缩、导致⾎管通透性升⾼;⑵组胺还有对嗜酸性粒细胞的趋化作⽤;⑶刺激⽀⽓管、⼩肠和⼦宫的平滑肌收缩。

归纳总结炎症炎症是一种常见的生理反应,它是机体对外界刺激的一种防御方式。

然而,长期或过度的炎症反应可能导致身体的损伤和疾病。

本文将对炎症的定义、病因、症状、治疗方法和预防方法进行归纳总结。

一、定义炎症是机体对损伤、感染或异物刺激作出的一种非特异性生理反应。

它包括局部血管扩张、渗出、组织细胞浸润以及局部功能亢进等特点。

炎症主要分为急性炎症和慢性炎症两种类型。

二、病因炎症的病因多种多样,包括感染、创伤、物理和化学因素的刺激等。

感染是最常见的炎症引发因素,细菌、病毒、真菌和寄生虫等微生物的侵袭会引发机体的免疫反应,导致炎症的产生。

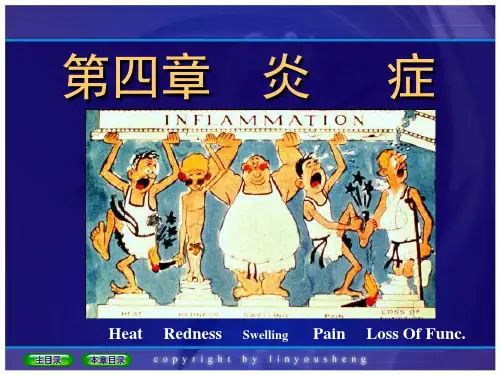

三、症状炎症的症状通常包括红肿热痛、组织功能障碍和机体全身反应等。

红肿热痛是炎症最常见的表现形式,而组织功能障碍可能导致受损组织的功能减退。

此外,机体还会出现发热、乏力、食欲减退等全身反应。

四、治疗方法治疗炎症的方法多样,通常包括药物治疗和物理疗法。

药物治疗可以通过抗生素、抗炎药和免疫调节剂等药物来缓解炎症症状和控制炎症反应。

物理疗法则包括热敷、冷敷和物理治疗等,可以改善炎症区域的血液循环和组织修复。

五、预防方法预防炎症的关键是提高身体的免疫力和远离炎症引发因素。

保持良好的卫生习惯,如勤洗手、合理饮食和适度运动等,有助于提高免疫力,减少感染和炎症的发生。

避免接触刺激性物质和保持健康的生活方式也有助于预防炎症的发生。

六、总结炎症是一种机体正常的生理反应,但过度或长期的炎症反应可能对身体造成损害。

了解炎症的定义、病因、症状、治疗方法和预防方法对于维护身体健康至关重要。

通过正确的治疗和预防措施,我们可以更好地应对炎症带来的问题,保持身体的健康和平衡。

以上是对炎症的归纳总结,希望对您有所帮助。

如有更多疑问,请及时咨询医生或专业人士。

炎症(inflammation)第一节炎症概述炎症的概念:炎症就是具有血管系统的生物机体在致炎因子作用下所发生的,以防御反应为主的局部组织病变与全身反应。

一、炎症的原因(一)生物因素:各种微生物,寄生虫感染,引起直接损伤并所诱发免疫反应。

(二)变态反应:一些抗原导致异常免疫反应,产生的抗体或形成的免疫复合物,引起组织损伤,激起炎症反应。

生物性:风湿病、乙肝非生物性:药物、化学物质过敏。

(三)理化因素——直接造成损伤物理因素:高温、低温、创伤、紫外线等。

化学因素:外源性:酸、碱、氧化剂。

内源性:体内代谢产生的毒素、坏死分解产物等,如尿毒症心包炎、胸膜炎。

(四)组织坏死:坏死组织可激起炎症反应。

二、炎症的基本病变变质—损伤渗出—防御增生—防御、修复(一)变质概念:炎症过程中局部组织的变性与坏死。

意义:损伤,急性炎症变质明显。

病变:实质——水变性、脂变及细胞坏死等间质——粘液样变、纤维素样坏死等原理:①直接损伤②局部血循障碍③炎性反应产物作用。

(二)渗出[概念] 炎症灶局部血管内液体成分与细胞成分通过血管壁进入到组织(间隙、体腔、粘膜与体表)的过程叫炎性渗出。

渗出物渗出液炎症细胞[渗出的过程]血管反应——血管反应就是炎症的中心环节, 就是血液成分渗出的重要基础血液成分渗出——尤其就是炎症细胞的渗出就是炎症的重要标志。

1、血管反应(1)血流动力学改变细动脉痉挛→动脉性充血→炎性充血(瘀血)→微循环流体静压力↑(2) 微循环通透性增高由致炎因子、炎症介质与血管壁缺氧等作用,引起:内皮细胞收缩、内皮细胞穿胞作用增强、直接内皮损伤// 白细胞介导内皮损伤、新生毛细血管通透性高2、血液成分的渗出(1)液体的渗出①液体渗出的机理及成分机理:静压力及通透性↑,组织内胶渗压↑分布:组织间隙—炎性水肿体腔—炎性积液成分:决定于血管损伤程度—血管通透性高低损伤轻:水、无机盐、糖、白蛋白损伤重:大分子蛋白——纤维蛋白原②渗出液与漏出液的比较项目渗出液漏出液①蛋白质>2.5g%<2.5g%②细胞数>500个/mm3 <500个/mm3③比重>1.018 <1. 018④凝固易自凝不能自凝⑤外观浑浊清亮⑥机制血管通透性↑血管通透性变化不明显组织内胶渗压↑血浆胶渗压↓血管内流体静压力↑血管内流体静压力↑⑦原因炎症性非炎症性③渗出液的作用与意义有利作用:稀释并带走代谢产物与毒素, 减轻其对局部组织的损伤;为局部组织及渗出的炎细胞带来营养物质;带来抗体、补体等, 有利杀灭病原微生物;渗出液中的纤维素凝结成网状, 能限制细菌扩散, 提高巨噬细胞的吞噬作用;且可成为修复的支架并有利行胶原纤维的产生等。