刑事化验第一章 绪论

- 格式:doc

- 大小:57.00 KB

- 文档页数:11

《刑事化验》课程教学大纲课程编号:032406课程名称:刑事化验总学时数:48学时实验或上机学时:15学时说明部分1、课程性质《刑事化验》是刑事技术专业本科学生的专业课,为必修课。

2、教学目标及意义开设本门课程,旨在通过传授微量物证与毒物毒品的基本概念、基本原理、检验方法。

本学科主要教学目的是使刑事科学技术专业学生通过该门课程的学习,掌握吸微量物证与毒物毒品的基本理论、基本知识和基本技能;熟悉常见毒品的检验的一般方法;并可为将来学生在物证检验工作中运用所学的理论和实验方法解决实际问题,提供基础知识和技能。

3、教学内容及教学要求1)了解:硫化氢、煤酚、苯胺等其他常见气体毒物和挥发性毒物的来源、中毒特点等2)了解:汞、铅、钡等金属毒物和检验方法。

3)了解炸药和爆炸现场及爆炸残留物组成。

4)熟悉氰化物醇的检测方法。

5)熟悉:安眠镇静药和麻醉药中常用的药物品种、来源、常用制剂、性状、体内过程等;常用分析手段及实用意义。

6)熟悉:含砷化合物及其性状、毒性;常用有机破坏方法和金属离子常用分析手段及实用意义。

7)掌握挥发性毒物分离方法原理,氰化物检测方法和原理。

8)掌握:金属毒物中毒检验的特点;常用检材;雷因许试验的原理、优点及适用性;有机质破坏的目的。

9)掌握:有农药和鼠药中毒、检测特点;检材的采取与保存以及分离检测;10)掌握:毒品的概念和分类;鸦片类、大麻、苯丙胺类等毒品的性状、主要成分、理化性质以及检验方法。

4、教学重点、难点金属毒物中毒检验;毒品的理化性质和检验。

5、教学方法与手段多媒体教学、案例教学、启发式教学6、教材及主要参考书本课程的教材为:《微量物证与毒物毒品分析》,刘冬娴,中国公安大学出版社,公安部统编教材参考书目包括:《微量物证与毒物毒品分析》,王彦吉主编,中国人民大学出版社,2002年第1版《刑事物证技术学》,吴维蓉主编,警官教育出版社,1998年《仪器分析》 (第二版),赵藻藩等编,清华大学出版社,2002年8月《理化检验鉴定》(钟岩华主编,群众出版社出版,2005年9月第1次印刷出版).正文部分第一章绪论一、教学要求:1、掌握:微量物证、毒品和毒物的检验。

课外练习方案和教师指导方案各章出具思考题,要求学生根据上课内容,结合书本上知识,通过查阅相关资料,完成思考题,教师结合上课情况,采用上课提问或不定期抽查方式来检查学生对思考题目的完成情况。

第一章:绪论1.刑事化验的概念、作用和研究对象2.微量物证的概念和特点3.毒物与中毒的概念4.毒物按中毒剂量的分类5.哪些人具有物证鉴定资质6.鉴定人有哪些权力和义务7.受理鉴定的手续8.送检应注意的问题9.鉴定文书的形式有几种第二章:常用仪器分析方法1.了解常用于刑事化验的仪器有哪些.2.扫描电镜-能谱仪原理,掌握其特点及能进行什么样的检验。

3.色谱法的原理.薄层色谱原理及计算.4.掌握气相色谱仪-质谱仪的工作原理及检验范围。

第三章:爆炸物和射击物分析1.爆炸的种类2.如何区分炸药爆炸和气体粉尘爆炸3.炸药的三个基本特征4.了解常见爆炸装置5.射击残留物如何形成,通常存在部位?6.射击残留物检验可以解决枪案现场的哪些问题。

第四章:纤维塑料橡胶分析1.常见纤维的光学特性和燃烧特性。

2.区分动植物纤维与合成纤维。

3.纱线的捻向及织物经纬表示方法。

4.常见塑料性状及燃烧特点。

5.塑料检验的主要任务是什么?6.纤维、塑料、橡胶的常用检验方法有哪些?第五章:油类和涂料分析1.油的分类与组成成分2.油类检材特点及采取、提取3.掌握薄层色谱分析油类检材方法4.涂料的组成及检材采取5.了解涂料的扫描电镜和红外光谱检验6.了解交通肇事现场物证提取及检验第六章:泥土和金属分析1.泥土组成,南北性质区别2.泥土物证采取时的注意点3.泥土物证常用检验方法4.金属物证特点、发现与采取5.金属物证常用检验方法第七章:文书材料分析1.文书材料包括哪些2.纸张检验的目的、任务与作用3.哪些案件需要纸张检验4.造纸用的植物纤维通常采用哪几种5.用抗水度法测定纸张的施胶度的原理及方法6.粘合剂检验要解决的问题7.粘合剂检材的特点及采取时的注意点。

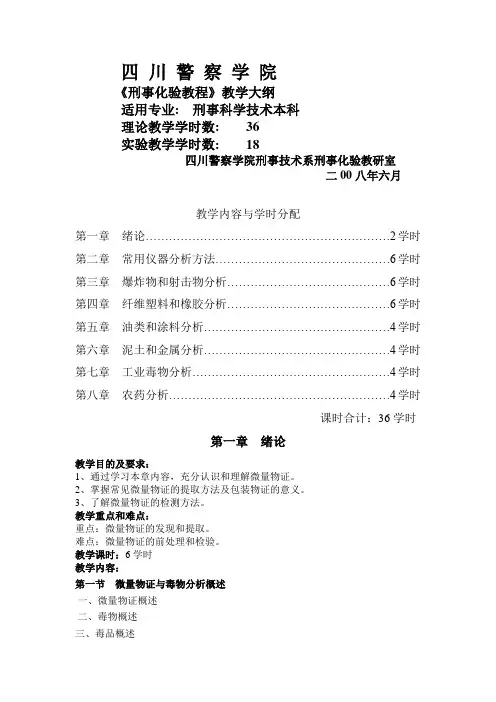

四川警察学院《刑事化验教程》教学大纲适用专业: 刑事科学技术本科理论教学学时数: 36实验教学学时数: 18四川警察学院刑事技术系刑事化验教研室二00八年六月教学内容与学时分配第一章绪论………………………………………………………2学时第二章常用仪器分析方法………………………………………6学时第三章爆炸物和射击物分析……………………………………6学时第四章纤维塑料和橡胶分析……………………………………6学时第五章油类和涂料分析…………………………………………4学时第六章泥土和金属分析…………………………………………4学时第七章工业毒物分析……………………………………………4学时第八章农药分析…………………………………………………4学时课时合计:36学时第一章绪论教学目的及要求:1、通过学习本章内容,充分认识和理解微量物证。

2、掌握常见微量物证的提取方法及包装物证的意义。

3、了解微量物证的检测方法。

教学重点和难点:重点:微量物证的发现和提取。

难点:微量物证的前处理和检验。

教学课时:6学时教学内容:第一节微量物证与毒物分析概述一、微量物证概述二、毒物概述三、毒品概述第二节微量物证与毒物的发现与采取一、微量物证的发现与采取二、毒物物证的采取第三节微量物证和毒物的包装与送检验一、微量物证和毒物的包装与保存二、微量物证和毒物的送检三、微量物证、毒物和毒品检验的受理第四节微量物证、毒品和毒物的检验一、微量物证、毒物和毒品检材的处理二、微量物证、毒物和毒品检材的检验程序三、微量物证、毒物和毒品检材检验的种类、方法和应注意的问题实验一、模拟现场物证的发现、采取、包装和送检(3学时)第二章常见的仪器分析方法教学目的及要求:1、了解常用于微量物证检测的化学分析方法。

2、通常本章学习,让学生掌握扫描电子显微镜法、气相色谱法、液相色谱法以及气质联用分析方法。

教学重点和难点:重点:扫描电子显微镜和色谱-质谱联用技术的学习和掌握及操作。

刑事技术学教程知识点总结一个国家的国民没有一种强悍的精神气质,即便是经济第一、富甲天下,这个民族也不是真正的内心强大!!!盾牌的光荣童年的偶像,是除暴安良的好汉。

少年的迷恋,是英雄虎胆的神探。

今天长大了,我选择了橄榄绿,当一名共和国的刑事警官。

知识的光芒燃亮我们的智慧,实践的风雨培育我们的勇敢。

为了破获狡猾与凶残,我们磨砺刀锋千锤百炼。

啊!警院——人民卫士的摇篮。

我们是吉祥之星,照耀天下长治久安。

第一章绪论一、名词解释1、刑事技术:是国家公安机关、安全机关、人民检察院、人民法院依据事件的法律性质,发现、揭露、证实犯罪,预防犯罪的科学技术手段与方法。

2、刑事科学技术:是以物证和刑事技术为研究对象,以查明案件事实、公正实施法律、提供科学证据为目的,研究应用科学技术解决案件中有关物证的专门性问题的一门学科。

3、痕迹检验技术:它是运用痕迹学的理论和技术方法,对案件中遗留的痕迹进行发现、提取、分析、检验和鉴定,进而确定痕迹与案件、痕迹与一定人或物的关系的专门技术,简称为痕检。

4、文件检验技术:它是运用文检学的理论和技术方法,检验与案件相关联的文件物证,确定文件与案件事实和当事人关系的专门技术,又称为文书检验,简称为文检。

5、刑事图像技术:它是运用专门的摄影、摄像方法,记录、显示、处理、检验与案件相关客体的影像信息的专门技术,又称刑事照相。

6、理化检验技术:它是运用化学、物理学、医学、药学、毒理学的理论和技术方法以及现代分析方法,对量小体微与案件相关联的物质、毒物或毒品进行外形、性质和成分检验的专门技术,又称形式化验。

7、法医检验技术:它是运用法医学的理论和技术方法,对人身伤亡案件中涉及的尸体、活体及相关物品材料进行检验鉴定的专门技术。

8、生物物证检验技术:它是运用医学、生物学、遗传学、免疫学、生物化学和分子生物学的理论和技术,研究解决涉及法律的有关生物问题鉴定的专门技术。

9、同一认定理论:在刑事技术鉴定中运用一定的科学技术手段,以确定受审查的嫌疑客体同与犯罪有关联、正在寻找的那个客体是否同为一人或同为一物,或来源于同一人或同一物,这种鉴定的原理和方法称为同一认定。

绪论【主要内容】1.刑事技术的概念、任务与作用;2.刑事技术研究的内容、对象及发展趋势;3.刑事技术的体系与方法;4.物质交换和转移原理、同一认定原理、种类鉴别原理;5.刑事技术鉴定的任务、种类、主体、程序、结论和鉴定书的制作。

民第一节刑事技术概述一、刑事技术的概念刑事技术亦称刑事科学技术,是公、检、法及安全机关依据刑事诉讼法,查明事件性质,发现犯罪、揭露犯罪、证实犯罪、预防犯罪的科学技术手段与方法。

法庭科学、司法鉴定技术和物证技术等,是与刑事技术相关的用语。

他们与刑事技术既有联系又有区别,相互之间不能替代。

法庭科学的原文是“Forensic Science”,是20世纪40年代末在西方国家出现的用语,意思是法庭中或诉讼中运用的科学。

法庭科学通常包括法医学、司法精神病学、司法会计学等多个专业领域和刑事技术的若干部分,但不包括警方在犯罪案件侦查过程中和预防犯罪中所运用的技术。

司法鉴定技术是指在诉讼活动中,由司法部门指派或聘请的鉴定人或专家,对诉讼中有关专门性的问题进行科学的认定或判断,主要是鉴定,通常不包括现场勘查技术和预防犯罪技术。

物证技术是包括不同类型物证的发现技术、记录技术、提取技术和检验鉴定技术的总称。

由于物证是法定的证据种类之一,而且在诉讼活动所涉及的证据中,物证所占的比例极大,加之物证又是科学技术得以直接发挥作用的客观对象物,所以“物证技术”用语的使用较为普遍。

但是,它不包括警犬技术、情报信息技术、犯罪预防技术等刑事技术的内容,确切地说物证技术是刑事技术的重要组成部分。

刑事技术是一门综合性应用学科,它通过运用自然科学和社会科学的相关原理与方法,在同犯罪活动作斗争过程中建立起来的技术手段与方法,应用于具体事件之中,以搞清楚事实真相,发现、揭露、证实和预防犯罪。

随着现代科学技术的不断发展,刑事技术的水平将不断提高,在立案、侦查、起诉和审判工作中将起着越来越重要的作用。

二、刑事技术研究的内容与对象(一)刑事技术研究的内容刑事技术研究的内容主要包括刑事技术的理论和刑事技术的方法两大方面。

第一章绪论教学重点与难点:微量物证及毒物毒品分析学的历史和现状、研究的对象和性质、学科体系、研究方法。

第一节微量物证及毒物毒品分析学的历史和现状一、我国微量物证分析的历史五千多年的中华文明,造就了一代一代的判官精英,在破案、审案中成功应用微量物证的案例不胜枚举。

我们的祖先虽然没有现代科学理论及技术的支撑,但却运用各种可能利用的方法对微量物证进行利用,取得了良好的效果。

在汉朝时,张举烧猪验尸,张举为潮江绑县县令,有妇人谋杀其夫后纵火烧舍,而称其夫是被烧死。

但死者弟弟报告诉讼,案件一时难以判决。

张举令取两只猪、一只杀死,一只活的,放在柴火上烧,然后再进行检验,发现死猪口内无灰,活猪口内有灰。

即将此法验死者之口,发现口内无灰,系为妇人所杀;这是我国历史上一个著名的案例,也是利用微量物证破案的典型案例。

《后汉书•酷吏列传》记载了东汉周纭根据被害人尸体眼角、嘴角沾附的稻草屑进行推理分析,从而成功侦破了一起命案。

《三国志•魏书》则记载了公元220年北魏的雍州刺吏李惠的杖审羊皮,即通过棒打羊皮发现少量盐粒,断清了盐贩与樵夫间关于羊皮所有权之争。

这些案例是我国最早、也是最原始的关于微量物证用于破案、审案的记录。

近代,尤其是新中国成立前,微量物证在案件侦查中的成功运用也例不胜数,产生了不少成果。

1938年,冯文元编著的《中国警察科学知识全书》全面总结了当时办案中所应用的各种科学知识,是我国首部系统介绍刑事科学技术的专著,其中包含了大量的微量物证技术。

新中国成立后,微量物证在侦查实践中的应用有了长足的进展,公安部通过不同形式的培训班培养了一批批微量物证技术方面的专门人才。

1957年在我国就已形成了部、省、市、地区四级刑事科学技术工作点;1958年起,在巩固、提高方针的指引下,部、省厅、局技术点开展多项科学研究工作,使得许多微量物证分析技术得到了推广和应用,利用微量物证分析技术侦破了许多大案、要案,微量物证在指明案件侦破方向、缩小范围及作为证据的使用也越来越明显。

自改革开放以来,尤其是1984年公安部在哈尔滨主办的全国第一届微量物证鉴定技术交流会以来,截至2013年已先后召开了六届全国性的学术性会议,涌现出了大量微量物证方面的研究成果。

与此同时,专业队伍建设及新仪器、新装备的开发、引进(如带有X-射线能谱仪的扫描电镜、显微红外光谱仪等)使得微量物证分析技术手段得到了极大的提高。

纤维、涂料、炸药残留物等微量物证的分析鉴定已建立了一套较为系统的分析方法,所积累的信息资料,为信息数据库的建立创造了条件。

实践证明,微量物证分析技术的开发与引用为案件的侦破和定罪量刑创造了有利的条件和提供了确凿的证据。

二、我国毒物毒品分析的历史早在1247年,我国宋朝的宋慈根据自己的长期工作实践、并结合以前探案实践经验著成了世界上第一部比较完整的法医学专著《洗冤集录》五卷。

在第三卷里写有服毒一项,记述了近30种毒物的中毒症状、解剖所见和检验方法,如著名的“银针试验法”;其后赵逸斋所著的《平冤录》中载有“毒药死”;1295年,即元成宗元贞元年后,朝廷规定医工检验案件的表格中列有“毒药死”; 1308年,武宗至大元年王与所作“无冤录”中载有“中毒”。

而西方国家直到六百年后才见报道。

我国的毒物毒品分析化学虽有悠久历史,但由于长期受封建统治,毒物毒品分析化学这门学科发展迟缓。

1915年国立北京医学专门学校课程中始列有裁判医学,1919年该校病理学教研室及附属医院受理鸦片嫌疑犯案件,分析检验其小便内有鸦片成分。

1930年春国立北平大学医学院首创法医学教室,聘林几教授为主任,该教研室除承办法医检案以外,亦办理化检案。

1931年后国民党政府卫生署及少数省市药品检定所设立化学室兼管毒物分析任务。

1932年秋前司法行政部派林几为法医研究所所长,执行全国各级法院疑难检案,其中一部分是毒物分析案件。

1934年该所研究员研究会出版法医月刊,其中亦载有毒物分析案例,1937年秋日军侵袭淞沪即行停刊。

抗日战争胜利后,林几先任西北联大医学院法医学教授,后改任国立中央大学医学院法医学教授,创办法医学科,除培训法医专业人材外尚兼办法医和法化检案。

值得提出的是,1915年浙江省立医药专门学校课程内,除医科列有裁判医学外,药科则列有裁判化学。

在毒物分析化学著作及科学研究中,我国从事此学科的研究也有一定的贡献,其中如黄鸣驹教授在1931年编著了《毒物分析化学》,由医药学杂志社发行,于1932年7月出版,1957年又修订再版一次,这对当时毒物分析工作者起到一定的指导作用。

新中国成立后,我国毒物毒品分析化学得到了较大的发展。

解放后不久,公安部中央政法干部培训学校就设立了毒物分析化学专业人员培训班,为全国各地公安机关培养了一批毒物毒品分析化学专业人员,并且还成立了许多专门机构和研究所,全国各省市公安机关都建立了理化检验室(即法化室)。

长期以来,法医法化工作人员根据投毒案件实际情况,协助侦查人员做了大量工作,对侦查破案作出了贡献。

随着社会的发展,新的药毒物日益增加,不断更新,犯罪分子的作案手段趋向智能化、专业化,反侦查措施更加严密,这些都对毒物毒品分析提出了越来越高要求。

这就要求我们从事刑事科学技术的人员不断更新知识结构,掌握新的科学技术本领,才能更好地为侦查破案服务。

随着科学技术的发展和法律法规的不断完善,为适应中毒案件中毒物检材,吸毒、贩毒及制毒检材现场分析鉴定和实验室定性、定量分析的需要,各地公安机关相继引进了先进的检测仪器和分析技术,使得其它学科的先进科学技术与刑事科学技术得到了完美的结合,毒物毒品分析鉴定已从过去的纯化学分析方法以及二十世纪八十年代前的薄层色谱分析进入到仪器分析时代,使色谱学、光谱学、质谱学、电化学、免疫学等学科中的新成就得到了应用。

近年来联用仪器(GC--MS、HPLC—MS、GC—FTIR、带有χ—射线能谱仪的扫描电子显微镜)及计算机的发展对新的药毒物和其代谢物、未知毒物的结构分析鉴定显示了无比的优越性,提高了分析鉴定的速度、灵敏度和准确性。

提取方法也逐渐摆脱了传统的斯-奥氏(Stas-Otto)法,出现了直接提取法、固相萃取法、固相微萃取法、微波萃取法等先进的方法。

为使毒物毒品分析工作规范化,1992年8月经国家技术监督局批准,公安部成立了全国刑事技术标准化技术委员会,开展毒物毒品分析领域的标准化工作。

目前毒物毒品分析工作正朝着规范化、现代化和智能化的方向迈进。

三、西方国家微量物证及毒物毒品分析的历史(一)微量物证分析发展简史古巴比伦王国《汉谟拉比法典》和东罗马帝国(拜占庭)皇帝查士丁尼大帝《查士丁尼法典》分别是世界上现存的古代第一部比较完备的成文法典和世界上第一部完备的奴隶制成文法,在世界法制史上占有重要地位。

《汉谟拉比法典》是了解和研究古巴比伦王国历史的第一手文献。

较为完整的继承了两河流域原有的法律精华,使其发展到完善地步。

它公开确认奴隶主阶级的统治地位,严格保护奴隶主阶级的利益,并对各种法律关系作了比较全面的规定,特别是有关债权、契约、侵权行为、家庭以及刑法等方面的规定所确立的一些原则:如关于盗窃他人财产必须受惩罚,损毁他人财产要进行赔偿的法律原则以及诬告和伪证反坐的刑罚原则,法官枉法重处的原则等,均对后世立法具有重大影响。

《汉谟拉比法典》明确指出,法庭要收集证据和仔细勘查案件发生地点和周围环境,这些工作正是现代犯罪勘查和司法鉴定的主要内容。

《查士丁尼法典》系统地搜集和整理了自罗马共和时期至查士丁尼为止所有的法律和法学著作,卷帙浩繁,内容丰富。

它标志着罗马法本身已发展到极其发达、完备阶段,对以后欧洲各国的法学和法律的发展有着较大的影响。

另外,法典的内容和立法技术远比其他奴隶制法更为详尽。

它所确定的概念和原则具有措词严格、确切和结论明晰的特点,尤其是它所提出的自由民在“私法”范围内的形式上平等、契约以当事人同意为生效的主要条件和财产无限制私有等重要原则,为后世法律奠定了基础。

《查士丁尼法典》在证据概念中出现了原始鉴定专家的含义。

《汉谟拉比法典》和《查士丁尼法典》对物证分析鉴定的记载虽然十分简单、笼统,但这两部法典对物证分析鉴定来说具有深厚启蒙时期的色彩,它反映出了物证分析鉴定(1)在公元前18世纪就已出现并受到重视。

西方国家关于物证分析鉴定典型案例主要有:古希腊学者Archimedes利用排水体积法分析鉴定了Syracuse王Hiero世皇冠含金量;(2)在2~8世纪之间编纂的《犹太法典》中有用化学方法鉴别衣服上的血痕和染料的记载等。

近现代,尤其是现代微量物证分析技术在西方发展迅猛,各种先进的仪器已普遍应用于微量物证的分析鉴定。

如扫描电子显微镜、傅里叶红外光谱仪、中子活化仪、显微红外光谱仪、激光拉曼光谱仪、免疫法等已成为常规分析技术,这些仪器设备对物质的组成、结构、形貌特征都能作出准确的同一认定或种属认定。

(二)毒物毒品分析发展简史早在公元8世纪阿拉伯炼金术士杰伯( Jabir)制备出了白色、无味的三氧化二砷(俗称砒霜)后,砒霜长期以来就成为投毒案件中主要毒物,称为“毒中之毒”,西方又称之为“继承人的粉未”。

当时人们对其检测束手无策,加之砒霜的中毒症状与当时流行的传染性胃肠道疾病霍乱(又称为“2号病”)的症状相同,因此,出现了许多传奇性的用砒霜投毒的案件。

现代的毒物分析始于欧洲,欧洲于18世纪末化学学科得到了发展,尤其是有机化学的发展,使得毒物毒品分析有了科学基础,从而使得投毒案件及吸毒、贩毒案件中检材逐渐找到了科学的分析方法。

18世纪末到20世纪初,西方国家毒物毒品分析方法及技术得到了迅猛的发展,取得了丰硕的成果。

1775年,瑞典化学家卡尔•威廉•舍勒将砒霜与盐酸反应制得砷酸,砷酸与金属锌作用得到具有大蒜臭味的剧毒性气体——砷化氢,构成了古蔡氏分析检验砷化物的基础。

1806年,德国柏林医学院的瓦伦丁•罗泽建立了有机质破坏法,使得砷化物中毒检材发展到了生物检材。

被称之为“现代毒理学之父”、原籍西班牙的奥菲拉(Orfila)于1813年和1815年分别出版了《毒药论——即普通毒理学》上、下卷,成为欧洲最早的一部含有许多毒物分析方法的毒物分析学专著。

1832年,英国化学家詹姆士•马什(James Marsh)发明了举世闻名的所谓古蔡氏,使得砷化物的检测发生了质的飞跃,是毒物毒品分析科学史上的一次革命。

1805年,德国药剂师Buttner从鸦片中分离出了吗啡,在随后的几十年中,科学家相继在许多植物中分离出了化学性质显弱碱性的植物性毒物。

1819年Bennet等人从番木鳖种子中分离出士的宁,1820年Desose从金鸡纳树皮中得到了奎宁,1826年Geserk 从毒芹中分离出了毒芹碱,1828年Bowsher等人烟草中得到了尼古丁,1833年Main 从有毒的颠茄植物中分离出了阿托品,随后可卡因等生物碱相继出现。