雅尔塔体系与两极格局

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:2

两极格局的形成知识点归纳导读:我根据大家的需要整理了一份关于《两极格局的形成知识点归纳》的内容,具体内容:二战后国际力量发展重大变化,欧洲中心的地位受到挑战,以美苏为中心的两极格局逐渐形成。

以下是我为你整理的,希望能帮到你。

《两极格局的形成》知识点一:雅尔塔体系的确立—...二战后国际力量发展重大变化,欧洲中心的地位受到挑战,以美苏为中心的两极格局逐渐形成。

以下是我为你整理的,希望能帮到你。

《两极格局的形成》知识点一:雅尔塔体系的确立——两极格局初步形成1. 含义:二战后期至战后初期,世界大国按照雅尔塔等会议确立的协议和原则,重划世界版图和势力范围,建立起的新国际关系体系。

2. 形成的背景:战后初期国际力量对比发生重大变化⑴西欧各国普遍衰落⑵苏联空前强大----唯一能与美抗衡的政治军事大国⑶美国成为资本主义世界头号强国(政治、经济、军事)⑷二战后初期,新独立的发展中国家还没有形成抗衡美苏的力量。

3. 主要内容:⑴ 成立联合国⑵ 铲除日本、德国军国主义和纳粹主义,惩办战犯(对德日两国法西斯处理的异同前一课已讲)⑶ 重新划分欧亚政治版图(对新的世界格局产生决定性影响)①分区占领德国及首都柏林,划分在巴尔干的势力范围②美国独占日本本土。

③苏联占有日本部分岛屿,保证苏联在中国东北铁路港口等方面拥有特权4. 性质:具有反法西斯、实行民主政治以及大国称霸多重性质(凡尔赛——华盛顿体系帝国主义性质的)5. 评价:⑴ 积极: 有利于维护战后世界和平秩序,在清除法西斯主义,恢复发展各国经济有积极作用⑵消极:①在美苏实力均势的基础上,事实上划分了美苏势力范围,带有明显的大国强权色彩(实质),为两极格局的形成和冷战的爆发提供了条件;②重划疆界,分裂国家, 也埋下了国际纠纷的种子(德国、朝鲜、印巴)⑶体系内隐藏着许多矛盾①美苏间矛盾 (争霸)②资本主义国家与社会主义国家的矛盾:这实质上是意识形态间的对立③资本主义国家之间的矛盾:如美国与崛起的西欧、日本之间的经济领域的斗争,形成三足鼎立的局面。

4.1《两极格局的形成》教学设计教学目标了解美苏冷战局面形成的主要过程,认识冷战局面形成的原因和特点。

了解七八十年代美苏等国由紧张对抗到谋求缓和对话的背景和过程,指出从中得到的启示。

教学重难点重点:雅尔塔体系的确立和二战后美国、苏联及西欧力量的变化。

难点雅尔塔体系下两极格局的形成。

教学工具课件教学过程一、雅尔塔体系1.建立的背景:世界反法西斯战争的胜利。

2.协议内容:(1)铲除日本、德国的军国主义和纳粹主义,惩办战犯,对德国分区占领管制;(2)苏联占有日本部分岛屿,日本在中国的一些权益也交给苏联;(3)创建维护世界和平的国际性组织——联合国;(4)对战后欧洲一些国家的边界也做出相应的规定。

3、雅尔塔体系的概念:二战后期盟国召开了一系列重要国际会议所达成的协议,明确了美英和苏联在欧洲的势力范围,突出了美苏两个大国的作用,为战后国际关系领域逐渐形成以美苏两强为首,东西方政治、军事集团对峙,不同社会制度和意识形态截然对立的局面奠定了基础。

后来,人民习惯上把这种国际关系体系称为“雅尔塔体系”。

4、评价:(1)积极性:对维护战后世界和平秩序、清除法西斯主义、恢复和发展各国经济,都有一定的积极作用。

(2)消极性:雅尔塔体系的形成,主要是建立在美苏两国划分势力范围基础上,带有明显的大国强权色彩,这为两极格局的形成以及这种格局下出现的冷战提供了条件,它的建立,意味着近三百年来以维持欧洲大国均势为中心的传统的国际关系格局,已被美苏两极格局所取代。

二、美国的强大与西欧的衰落1、美国的强大:(1)政治:早在1943年4月,美国总统罗斯福就授意他人在《星期六晚邮报》上发表了《罗斯福的世界蓝图》一文,提出要建立一个由美国领导的、符合美国利益的世界政治与经济秩序。

1945年12月继任的杜鲁门总统又在致国会的咨文中宣布:“胜利已使美国人民有经常而迫切的必要来领导世界了。

”(2)经济:第二次世界大战期间,以美国为中心的资本主义经济体系已确立。

雅尔塔体系中的格局变化(一)雅尔塔体系的建立与冷战的形成。

雅尔塔体系,是对1945年-1991年间国际政治格局的称呼,它的建立标志着以欧洲为中心的传统世界格局被美苏两极格局所取代。

双方在这一前提下形成了冷战的态势。

(二)苏联战略防御,美国战略进攻阶段。

20世纪50年代中后期到60年代初。

这一阶段苏联的综合国力与美国还有明显的差距,特别是在军事实力上。

因此苏联还不足以对美国的霸主地位形成真正的撼动,因此当时苏联领导人赫鲁晓夫追求的缓和冷战开始以来僵硬的美苏关系,希望实现“美苏合作”,共同主宰世界。

(二)苏联战略进攻,美国战略防御阶段。

60年代中期到80年代初,这一阶段的特点是苏联强势扩张,美国则处于战略守势。

这一时期,苏联缩小了与美国的实力差距,特别是在军事实力上一举超过美国。

而美国由于长期陷于越战,加上73年的石油危机以及资本主义阵营内部的分化,霸主地位动摇,不得不采取相对保守的战略,响应苏联提出的缓和政策。

(三)美苏关系的相对缓和阶段。

50年代初,斯大林去世,赫鲁晓夫提出了著名的三和主义原则,与美国艾森豪威尔总统在戴维营举行会谈,形成戴维营精神。

这标志这美苏之间的第一次缓和。

60年代末,国际环境出现了新的变化。

西欧、日本和中国的力量都有了新的重要发展。

大国关系有了新的调整,中苏关系彻底破裂,西欧、日本对外政策的独立自主倾向加强。

美苏双方在战略核力量方面形成了大体的均势,美国丧失了多年拥有的优势。

同时,美国谋求充当“国际宪兵”,但力量显现不足,苏联则为经济困难所缠绕,这促使双方都需要进行对外政策的战略调整,这导致了美苏关系在70年代的第二次缓和。

(四)苏联战略大撤退,美国战略上全面出击。

80年代中期到苏联解体的前夜。

这一阶段的特点是美国重新获得优势,而苏联则是全面收缩。

里根上台后有效复兴了美国的经济,以此为基础扭转争霸中被动防守的不利局面,以军事实力扩张为手段,以经济和科技实力为根本重新获得战略优势。

【高中历史】高中历史知识点:雅尔塔体系的确立雅尔塔体系:第二次世界大战后期,在雅尔塔等国际会议上,美、英、苏等国讨论了结束战争、处理战争遗留问题和战后和平等问题,达成若干协议,形成的以美、苏为主导的国际关系新体系。

雅尔塔体系的确立1、条件:(1)西欧各国普遍衰落(2)美国独占?头(3)苏联空前强大2、体系基础:美苏均势3、实质:美苏两分天下(划分势力范围)4、作用:奠定了战后世界两极格局的框架。

5、评价:①体系原则上倡导和平、民主,对世界各国的和平运动和政治民主化过程起了推动作用,对战后国际关系的发展产生了积极影响。

②体系是建立在美苏实力均势基础上的,事实上划分了美苏的势力范围,深深地打上了大国强权政治的烙印,因此对战后国际关系的发展也产生了消极影响。

雅尔塔体系与两极格局的关系:雅尔塔体系是两极格局形成的基础,它奠定了战后两极格局的框架。

两极格局是雅尔塔体制的一个重要组成部分和集中体现,从属于雅尔塔体制。

“冷战”与两极格局形成的关系:“冷战”是美国与苏联主动对抗的表现,是两极格局形成的主要导因,“冷战”的过程也就是两极格局形成的过程。

多极化趋势在两极格局中孕育、发展,并不断侵蚀和破坏着雅尔塔体制下的两极格局。

一般认为,两极格局的瓦解,也就意味着“冷战”局面的结束、雅尔塔体制的瓦解和多极化趋势的加强。

“冷战”与美国霸权主义的关系:“冷战”与美国霸权主义的关系:美国实行“冷战”政策的根本目的是霸权主义,“冷战”是美国全球霸权的一个组成部分。

雅尔塔体系:1、确立:在近现代史上,每次大的国际战争之后,战胜国都要根据自身的利益和实力对比召开国际会议,缔结国际协议,重新划分边界和势力范围,安排战后世界秩序,建立一种新的国际关系格局,如维也纳体系和凡尔赛?华盛顿体系。

第二次世界大战也不例外,所不同的是,盟国在胜利在望时即意大利投降后就把战后世界的安排问题提上了议事日程。

举行了一系列国际会议,达成了许多协议;其中最重要的是雅尔塔会议及在这次会议上通过的公报、协定和密约。

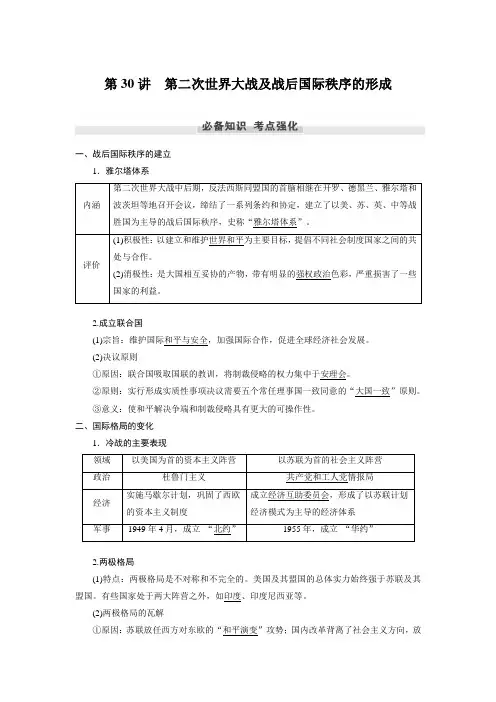

第30讲第二次世界大战及战后国际秩序的形成一、战后国际秩序的建立1.雅尔塔体系内涵第二次世界大战中后期,反法西斯同盟国的首脑相继在开罗、德黑兰、雅尔塔和波茨坦等地召开会议,缔结了一系列条约和协定,建立了以美、苏、英、中等战胜国为主导的战后国际秩序,史称“雅尔塔体系”。

评价(1)积极性:以建立和维护世界和平为主要目标,提倡不同社会制度国家之间的共处与合作。

(2)消极性:是大国相互妥协的产物,带有明显的强权政治色彩,严重损害了一些国家的利益。

2.成立联合国(1)宗旨:维护国际和平与安全,加强国际合作,促进全球经济社会发展。

(2)决议原则①原因:联合国吸取国联的教训,将制裁侵略的权力集中于安理会。

②原则:实行形成实质性事项决议需要五个常任理事国一致同意的“大国一致”原则。

③意义:使和平解决争端和制裁侵略具有更大的可操作性。

二、国际格局的变化1.冷战的主要表现领域以美国为首的资本主义阵营以苏联为首的社会主义阵营政治杜鲁门主义共产党和工人党情报局经济实施马歇尔计划,巩固了西欧的资本主义制度成立经济互助委员会,形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系军事1949年4月,成立“北约”1955年,成立“华约”2.两极格局(1)特点:两极格局是不对称和不完全的。

美国及其盟国的总体实力始终强于苏联及其盟国。

有些国家处于两大阵营之外,如印度、印度尼西亚等。

(2)两极格局的瓦解①原因:苏联放任西方对东欧的“和平演变”攻势;国内改革背离了社会主义方向,放弃共产党的领导地位。

②影响:持续近半个世纪的冷战随之结束。

两极格局中出现的世界多极化趋势不可逆转。

3.世界多极化趋势的出现三、世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展1.世界殖民体系的崩溃(1)亚洲①印度独立:1947年英国实行“分而治之”的政策,分为印度和巴基斯坦两部分。

②印度独立前后,印度尼西亚、老挝、菲律宾、缅甸、锡兰、柬埔寨、马来亚、新加坡等也纷纷独立。

帝国主义在亚洲的殖民体系瓦解。

雅尔塔体系与两极格局

雅尔塔体系和两极格局具有很大的共同性,它们都是对二战结束到苏联解体这一历史时期的国际关系格局的一种概括和描述。

但它们又有明显的差异。

从内容上看,雅尔塔体系主要是讲美苏如何在欧洲、东亚划分势力范围,在这一过程中,美苏关系由战时合作演变为战后对抗;而两极格局只是指美苏走向全面对抗后的国际格局。

从起始时间上看,雅尔塔体系确立有一个过程,但大体上以1945年联合国成立作为其确立的标志;而两极格局的确立则是在1947年杜鲁门主义提出、美苏走向全面对抗时。

可以说,雅尔塔体系是战后世界政治和整个国际关系格局的基础,它始终以美苏关系为主线,包括美苏合作和美苏对抗两个阶段,而两极格局则是指雅尔塔体系框架内美苏关系的第二阶段,即对抗阶段。

雅尔塔体系的演变就是两极格局,应该不能算同时存在

雅尔塔体系的实质是第二次世界大战之后美苏要求两分天下

两极格局的实质是美苏争霸

冷战好象是在20世纪60年代结束的

雅尔塔体系中美苏势力相当

雅尔塔体系是二战之后世界的国际关系格局,就像是一战后的凡尔赛-华盛顿体系一样的。

冷战是因为两种不同的意识形态,是因为资本主义和社会主义的根本对立。

两极格局的两极,就是指的美国和苏联,从某种意义上来说,就是美苏争霸。

美国为了实现对苏联的封锁,就实行了冷战政策,在西欧推行马歇尔计划。

直到苏联解体,美苏争霸结束,两极格局也从此结束,世界呈现了一超多强的局面,并朝着多极化的趋势发展。

雅尔塔体系、冷战、两极格局与美苏争霸的关系

在初中《历史与社会》九年级第一课《战后世界新格局》中,出现了“两极”、“冷战”“美苏争霸”这些名词,这些国际关系的专有名词含义是什么?它们之间的关系是怎么样的?教材及教学参考书讲述的不是很清楚,很多老师在教学中存有不少的疑惑乃至错误,现在将它们连同与之有紧密联系的雅尔塔体系释读一下,希望能给大家有所帮助,疏漏之处还望批评指正。

“雅尔塔体系”是指第二次世界大战后期,美、英、苏、中等国对结束战争、处理战争遗留问题及维护战后和平通过德黑兰会议、雅尔塔会议和波茨坦会议等进行的多次讨论后形成的一系列协议和谅解,由此划分政治版图与势力范围而建立起来的新的国际关系格局。

雅尔塔体系作为世界反法西斯战争的产物,原则上倡导和平民主(如惩治战犯,日、德民主化),实际上是建立在美苏实力均衡基础上,根据美苏两国自己的战略需要划分了势力范围,深深打上了大国强权政治的烙印(如雅尔塔秘密协定)。

雅尔塔体系确立过程中,到20世纪四十年代末,形成两种意识形态对立的阵营,即以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营并展开“冷战”。

1949年美国等成立北大西洋公约组织,在“冷战”中展开咄咄逼人的气势,作为回击,1955年苏联等成立了“华沙条约”组织。

两大阵营展开军事对峙,终于演变为“两极”格局,它打破了原来以欧洲为中心的传统的国际格局。

“两极”格局成为雅尔塔体系的基本特征。

“冷战”是以美国为首的资本主义国家对苏联等社会主义国家采取除“有限战争”

和“全面战争”以外的一切手段和敌对行动。

除了军事敌对行动外,“冷战”还有政治的、经济的、心理的和文化宗教的各种行动。

其主要目的是遏止共产主义,稳

定资本主义,推行西方的价值观,服务于建立美国在全球的霸权。

“冷战”具有明显的地缘政治与战略特点,更以其强烈的意识形态色彩为主要特征;还伴随着激烈的军备竞赛特别是核竞赛。

史学界一般把1947年“杜鲁门主义”出台作为“冷战”开始的标志,随着“冷战”的发展,作为“冷战”工具的军事政治集团——“北约”和“华约”组织相继出现,东西方对峙局面产生,“两极”格局最终形成并固定下来。

随着苏联经济和军事实力的不断增强,尤其是在1956年苏联第五个五年计划完成后,苏联的霸权主义也在不断的膨胀。

赫鲁晓夫要实现同美国平起平坐、共同主宰世界的基本战略,与美国展开了争霸。

在争霸过程中,其经济的竞争和军备竞赛表现得很突出,同时加强对全球的战略控制。

美苏争霸可分为三个阶段:50年代中期至60年代初,是美苏争霸的第一阶段,这一时期的特点是既有缓和又有争夺。

60年代中期至70年代末,是第二阶段,其特点是苏联处于攻势,美国转攻为守。

80年代中90年代初,是第三阶段,苏联全面战略收缩,美国展开战略进攻。

美苏争霸以“冷战”为主要形式,重点在欧洲,但是也有超越“冷战”形式的,并在亚洲展开争夺,如六七十年代美国发动的越南战争和1979年苏联出兵阿富汗,就是在欧洲之外各自展开的“热战”。

1985年苏联领导人戈尔巴乔夫上台后,鉴于被争霸日渐拖垮的苏联经济,开始放弃争夺军事优势的做法,转为裁减军备、裁军,从对外扩张转向全面收缩。

80年代末,苏联事实上放弃了与美国的全面争霸。

在雅尔塔体系中,“冷战”催生了“两极”,“两极”相互展开“冷战”直到发展为美苏争霸;美苏争霸又以“冷战”为主要形式。

争霸往往不仅限于“冷战”,还要动用武力,但美苏都避开了欧洲。

1989年东欧发生巨变,社会主义阵营开始瓦解,1990年两德统一。

由于当时国内外形势,苏联没有象当年对待“匈牙利事件”和“布拉格之春”那样出兵干涉东欧政局的变更,还被迫同意了统一后的德国加入“北约”,雅尔塔体系在欧洲瓦解。

1991年7月,“华约”解散,同年年底苏联解体,“冷战”和“两极”格局终结。

有学者认为,“两极”格局结束后,“冷战”并没有结束,美国转移了“冷战”的对象并继续实施。