光谱 玻尔理论

- 格式:ppt

- 大小:2.54 MB

- 文档页数:43

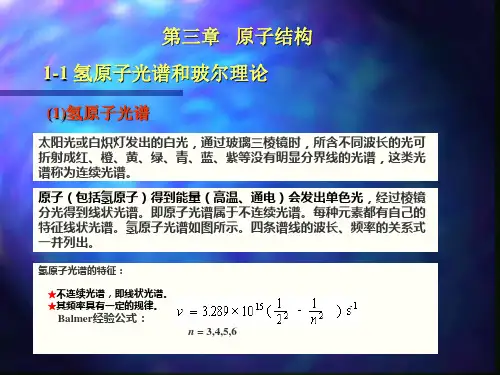

高中物理氢原子光谱知识点一、氢原子光谱的发现历程。

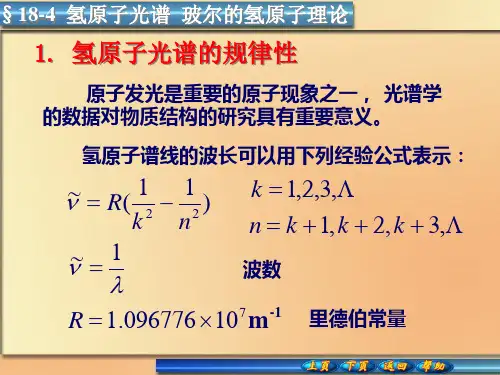

1. 巴尔末公式。

- 1885年,巴尔末发现氢原子光谱在可见光区的四条谱线的波长可以用一个简单的公式表示。

巴尔末公式为(1)/(λ)=R((1)/(2^2) - (1)/(n^2)),其中λ是谱线的波长,R称为里德伯常量,R = 1.097×10^7m^-1,n = 3,4,5,·s。

- 巴尔末公式的意义在于它反映了氢原子光谱的规律性,表明氢原子光谱的波长不是连续的,而是分立的,这是量子化思想的体现。

2. 里德伯公式。

- 里德伯将巴尔末公式推广到更一般的形式(1)/(λ)=R((1)/(m^2)-(1)/(n^2)),其中m = 1,2,·s,n=m + 1,m + 2,·s。

当m = 1时,对应赖曼系(紫外区);当m = 2时,就是巴尔末系(可见光区);当m = 3时,为帕邢系(红外区)等。

二、氢原子光谱的实验规律与玻尔理论的联系。

1. 玻尔理论对氢原子光谱的解释。

- 玻尔提出了三条假设:定态假设、跃迁假设和轨道量子化假设。

- 根据玻尔理论,氢原子中的电子在不同的定态轨道上运动,当电子从高能级E_n向低能级E_m跃迁时,会发射出频率为ν的光子,满足hν=E_n-E_m。

- 结合氢原子的能级公式E_n=-(13.6)/(n^2)eV(n = 1,2,3,·s),可以推出氢原子光谱的波长公式,从而很好地解释了氢原子光谱的实验规律。

例如,对于巴尔末系,当电子从n(n>2)能级跃迁到n = 2能级时,发射出的光子频率ν满足hν = E_n-E_2,进而可以得到波长与n的关系,与巴尔末公式一致。

2. 氢原子光谱的不连续性与能级量子化。

- 氢原子光谱是分立的线状光谱,这一现象表明氢原子的能量是量子化的。

在经典理论中,电子绕核做圆周运动,由于辐射能量会逐渐靠近原子核,最终坠毁在原子核上,且辐射的能量是连续的,这与实验观察到的氢原子光谱不相符。

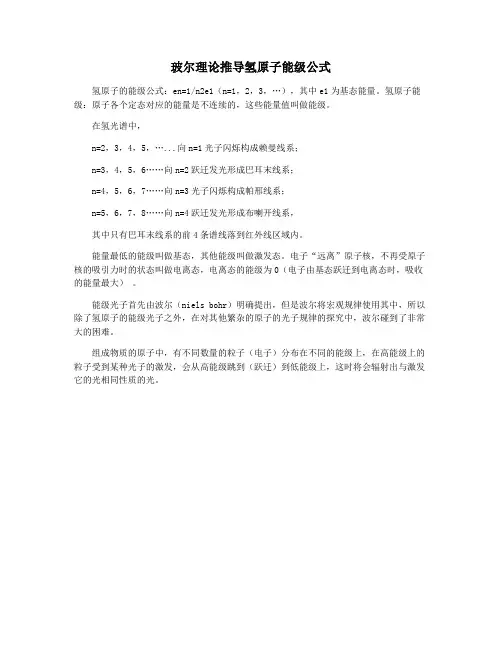

玻尔理论推导氢原子能级公式

氢原子的能级公式:en=1/n2e1(n=1,2,3,…),其中e1为基态能量。

氢原子能级:原子各个定态对应的能量是不连续的,这些能量值叫做能级。

在氢光谱中,

n=2,3,4,5,…...向n=1光子闪烁构成赖曼线系;

n=3,4,5,6……向n=2跃迁发光形成巴耳末线系;

n=4,5,6,7……向n=3光子闪烁构成帕邢线系;

n=5,6,7,8……向n=4跃迁发光形成布喇开线系,

其中只有巴耳末线系的前4条谱线落到红外线区域内。

能量最低的能级叫做基态,其他能级叫做激发态。

电子“远离”原子核,不再受原子核的吸引力时的状态叫做电离态,电离态的能级为0(电子由基态跃迁到电离态时,吸收的能量最大)。

能级光子首先由波尔(niels bohr)明确提出,但是波尔将宏观规律使用其中,所以除了氢原子的能级光子之外,在对其他繁杂的原子的光子规律的探究中,波尔碰到了非常大的困难。

组成物质的原子中,有不同数量的粒子(电子)分布在不同的能级上,在高能级上的粒子受到某种光子的激发,会从高能级跳到(跃迁)到低能级上,这时将会辐射出与激发它的光相同性质的光。

三、玻尔原子理论对氢光谱的解释教学目的:◆了解玻尔原子理论的成功之处及局限性1、 知道巴耳末公式2、 了解如何用玻尔原子理论解释氢原子光谱3、 了解玻尔理论的局限性。

教学重点:玻尔原子理论对氢光谱的解释教学过程:(一) 组织教学(二) 复习提问1、玻尔原子理论的内容是什麽?2、玻尔原子理论中计算氢原子电子的各条可能轨道的半径和电子在各条轨道上运动时的能量公式是什麽?1212121E E h E n E r n r n n -===ν (三) 引入:看课本彩图4,找氢原子光谱在可见光区的四条谱线波长:mH mH mH mH μμμμδγβα4101.04340.04861.06562.0(四) 新授1、 氢光谱的实验规律:即巴耳末公式:⎪⎭⎫ ⎝⎛-=221211n R λ, n=3,4,5,┅┅ 其中λ是氢原子光波的波长,R 为里德伯常量实验值为R=1.096776×107m -12、 玻尔理论导出的氢光谱规律:按玻尔的原子理论,氢原子的电子从能量较高的轨道n 跃迁到能量较低的轨道2时辐射出的光子能量:2E E h n -=ν 但:212212,E E n E E n ==, 由此可得: ,121221⎪⎭⎫ ⎝⎛--=n E h ν 由于λνc=,所以上式可写作:⎪⎭⎫ ⎝⎛--=2211211n hc E λ,此式与巴耳末公式比较,形式完全一样,里德伯常量17110097373.1-⨯=-=m hc E R 与实验符合的很好。

由此可知,氢光谱的巴耳末线系是电子从 n=3,4,5,6,等能级跃迁到n=2的能级时辐射出来的。

玻尔原子理论还解释了帕邢系(在红外区),预言了当时未发现的氢原子的其他光谱线系。

氢原子能级图3、 玻尔理论的局限性(1) 玻尔原子模型在解释氢原子光谱上获得成功,而对核外电子较多的原子,理论与实验相差很多,玻尔理论不再成立,取而代之的是量子力学。

(2) 玻尔理论的成功之处在于它引入了量子的观念,失败之处在于它保留了过多的经典物理理论。

玻尔理论玻尔理论,又称玻尔原子论,是量子力学最早的发展方向之一。

它由丹麦物理学家尼尔斯·玻尔在20世纪早期提出,是对经典力学中的行星运动的类比和推广,被广泛认为是现代物理学的基石之一。

本文将详细介绍玻尔理论的基本原理、发展历程以及物理意义等方面的内容。

一、玻尔理论的基本原理玻尔理论的基本原理是,原子中的电子绕着原子核旋转并在不同的轨道上运动,每个轨道都对应一种能量状态。

这些轨道由一些固定的量子数来描述,电子在该轨道上的运动只能以某些特定的能量量子(即能量量子化)的形式存在,不能连续地进行。

玻尔理论基于下面两个假设:1.电子在原子内的运动是旋转而非运动,而且只有在确定的轨道上才能旋转;2.在该轨道上,电子的角动量是规定的,不会发生变化,电子在轨道上的能量也是规定的,不会变化。

基于上述假设,玻尔使用了量子条件来推导原子的能级结构,结果表明,电子在原子中所能具有的能量是量子化的,而且能量的量子数只能是一个自然数。

玻尔利用牛顿力学和库仑定律建立了一个简单的数学模型,这个模型用来描述电子在不同轨道上的运动状态。

这一模型成为了现代量子力学的基础之一,而且为认识原子和分子性质在物理学发展中起了关键作用。

二、玻尔理论的发展过程在19世纪晚期和20世纪初期,物理学家们已经通过研究原子光谱、电离现象和化学反应等现象展开了对原子的探索。

而这个领域的发展正是玻尔理论面世的背景和契机。

1900年,德国物理学家马克斯·普朗克提出了能量量子化的概念,从而开启了量子物理学的大门。

此后,量子理论得到了迅速的进展,但是对原子结构的理解仍然很有限。

1913年,玻尔提出了他的原子理论,用来解释原子光谱线上的谱线。

这个理论基于经典力学的公式,假设了电子在轨道上运动并将其运动状态量子化,使能量是离散的而不是连续的。

和量子力学有所不同的是,玻尔理论基于轨道和能量的概念来描述电子的运动状态,而不是以波函数的形式来描述。

随着量子力学的广泛应用和科学发展的进步,玻尔理论的内在瑕疵也逐渐显现出来。

玻尔理论解析玻尔理论是现代物理学的重要理论之一。

它是由丹麦物理学家尼尔斯.玻尔于1913年提出的,用来解释原子发射和吸收光的能量量子化现象。

本文将对玻尔理论进行深入解析,探讨它的意义和应用。

原子结构与玻尔理论在玻尔理论之前,对原子内部的结构和电子运动的认识非常有限。

人们只知道电子以某种方式绕原子核旋转,但具体的过程和原理并不清楚。

玻尔在研究氢原子时发现了光谱线的量子化现象,即当高能量的电子从外向里跃迁时,会放出特定的频率的光。

他将这种现象归结为电子的能量量子化,即电子只能在能量水平上跃迁,不能跃到中间的过渡状态。

这种跃迁所释放的能量正好与所放出的光的能量相等,从而产生了光谱吸收和发射的现象。

玻尔理论的出现,让我们对原子的电子结构和运动有了更深层次的认识。

根据玻尔理论,原子的电子以离散的能级存在,而这些能级是量子化的。

在每一个能级上,电子的能量是稳定的,不会出现停留在中间的临时状态。

当电子由高能级跃迁到低能级时,会释放出一定能量的光子,称为辐射。

反之,当电子从低能级跃迁到高能级时,会吸收一定能量的光子,称为吸收。

这种跃迁只能发生在某些特定的条件下,如外部激发或热激发。

物理学中的量子观念玻尔理论的出现,不仅深化了对原子结构的认识,也对量子物理学的发展产生了深远影响。

量子观念,即物理学中基本粒子的量子化现象和描述,是从玻尔理论开始的。

在量子观念中,粒子的性质和运动是离散和量子化的,与经典物理学所描述的连续性和定量化的性质有很大的不同。

量子观念的出现,开启了现代物理学的新纪元,对多个物理学分支的发展产生了巨大的推动作用。

应用价值玻尔理论在物理学中的应用价值非常大。

它不仅对原子结构和运动的研究有巨大的促进作用,也同时拓展了理论物理学的应用范围。

该理论广泛应用于物理学、化学、生物学、医学等众多领域中,包括原子能源、材料科学、光学技术、电子学等方面。

玻尔理论的实用价值,让它成为现代物理学中的一项核心理论之一,应用前景广阔。

玻尔理论解释了所有原子的光谱

玻尔理论是由德国的物理学家路德维希弗里德里希玻尔于1913

年提出的,它将原子的能量状态划分到能量档次中,并且使用可能的转移过程和真空谱线生成观测到的光谱。

经过玻尔理论的发展,研究人员从原子的能量状态中解释出原子特性,比如原子的大小、形状和化学性质。

玻尔理论将原子的能量状态划分到若干档次中,它认为原子的特性和能量状态是不同的,因此原子可以因为吸收或释放能量而转变成不同的状态。

此外,玻尔理论也解释了光谱中黑体放射和真空谱线的形成原理,它认为能量层转移过程可以通过释放或吸收光来发生。

玻尔理论使原子物理学取得了重大进展,它提供了一种将原子特性来解释原子行为的框架。

因此,玻尔理论被广泛应用于原子物理学研究中,用于解释原子的光谱特性和行为。

玻尔理论的最大成就之一就是它解释了所有原子的光谱,即,玻尔理论能够描述原子在被辐射的条件下会发生哪种转变,而这种转变就会产生吸收或发射光。

玻尔理论不仅仅解释了原子的光谱,它也可以用来研究原子间相互作用的力量。

玻尔理论能够描述原子彼此之间的能量层转移,这就能够研究原子的行为,推导原子间的相互作用力量。

因此,玻尔理论提供了一种描述复杂原子系统的框架,能够用于研究原子的结构、形状和行为,并且可以帮助科学家研究原子间的相互作用。

综上所述,玻尔理论是一种用来解释原子特性和行为的理论,它解释了所有原子的光谱特性,并可以用来研究原子之间的相互作用力。

以玻尔理论解释原子的光谱,大大推进了原子物理学的发展,它成为了现代物理学的一个重要的理论基础。

原子光谱角动量量子化能级计算公式

原子光谱的角动量量子化能级计算公式可以用玻尔理论来描述。

根据玻尔理论,原子核和电子之间的电荷相互作用导致了电子在量子态中绕原子核旋转,其角动量呈离散分立的能级。

角动量量子化的能级计算公式可以表示为:

E = -R_H * (Z^2 / n^2)

其中,E表示能级,R_H为里德堡常数,Z表示原子核电荷数,n 为量子数。

根据这个公式可以看出,能级与量子数n的平方成反比,这意味着能级随着n的增大而逐渐趋近于零。

除了上述公式,还可以通过波函数和薛定谔方程来计算原子光谱的能级。

薛定谔方程可以描述原子中电子的运动和分布,通过求解薛定谔方程可以得到原子的能级和波函数,从而揭示原子光谱的特征。

需要注意的是,上述公式和方法是对氢原子或类氢原子有效的近似描述。

对于多电子原子,需要考虑电子间的相互作用和轨道排斥等因素,能级计算公式会更加复杂。

在实际应用中,科学家们通常会借助计算机模拟和实验手段来研究多电子原子的光谱特性。

霓虹灯发光原理与氢原子光谱霓虹灯是一种常见的气体放电灯,其工作原理是通过刺激气体分子或原子的能级跃迁来产生发光。

霓虹灯的结构由玻璃管、电极、钝化剂和稀有气体组成。

稀有气体通常选择氮气或氩气,钝化剂使用小量的氖气或氦气。

在灯管两端安装有电极,电极上有一层钝化剂。

当将电压施加在霓虹灯的电极上时,电子从阴极流向阳极。

在这个过程中,电子与稀有气体的原子或分子碰撞,从而激发了原子或分子的电子,使之跃迁到更高的能级。

当电子回到基态时,原子或分子会发射光子。

每个原子或分子发射的光子的波长与能级差有关,因此发射的光子具有不同的波长。

在霓虹灯中,稀有气体的原子或分子经过激发产生的光子波长范围通常在可见光区域,因此我们能够观察到霓虹灯发出的彩色光。

与氢原子光谱相关的是玻尔理论。

玻尔理论描述了氢原子的电子能级跃迁和光谱的形成。

在氢原子中,电子围绕原子核绕轨道运动。

根据玻尔理论,电子的能级是量子化的,只能取特定的值。

当电子处于较高的能级时,它是不稳定的,会跃迁到较低的能级。

在跃迁过程中,氢原子会发射或吸收能量相对应的光子。

发射的光子的能量与能级差有关,所以发射的光子具有不同的波长。

这导致了氢原子的光谱线性质。

氢原子的光谱被分为不同的系列,其中最著名的是巴尔末系列、帕莱系列和布拉开特系列。

每个系列都由一系列具有特定波长的发射线构成。

通过观察氢原子的光谱,科学家可以得出有关氢原子能级结构和电子跃迁的重要信息。

这对于理解原子结构和光谱分析有着重要的意义。

综上所述,霓虹灯发光原理和氢原子光谱是基于相似的原理。

霓虹灯利用激发稀有气体分子或原子能级跃迁产生发光,而氢原子光谱是通过观察氢原子电子能级跃迁产生的光子波长和能量的变化来研究原子结构和光谱分析的重要工具。

两者都有助于我们深入理解原子结构和电子能级跃迁的机制。