哥特式艺术对现代艺术的影响

- 格式:doc

- 大小:76.50 KB

- 文档页数:5

哥特式建筑和文化影响哥特式建筑是中世纪欧洲文化中的一个重要分支,它不仅代表了建筑风格的一种发展,也代表了中世纪欧洲人的文化信仰和审美情趣。

哥特式建筑的历史可以追溯到12世纪,它在欧洲广泛流传了三个世纪,最终演变成了各种纪念碑性建筑和宫殿。

哥特式建筑的主要特征是尖拱形的拱顶、细长的窗户、精细的装饰和高大的尖塔。

这些元素有助于创造出一种神秘、宏伟和庄严的氛围,对于中世纪基督教徒来说,这种气氛是他们信仰的体现。

哥特式建筑在设计上也更注重自然光线的利用,兴建在较大的空间内,营造出一种开放、透明和轻盈的感觉。

哥特式建筑的文化影响也是巨大的。

在中世纪,它是基督教艺术的一个重要分支,不仅在教堂、修道院和寺庙中广泛运用,也逐渐涉及到城市规划、广场、桥梁和城墙等方面的建筑设计。

哥特式建筑的美学理念和艺术手法也影响到了当时的文学、音乐、绘画和雕塑等艺术领域。

文学方面,哥特式建筑的影响表现在了中世纪诗歌和故事中。

比如,德国作家高尔德的《青年维特的烦恼》中的故事和人物就都弥漫着哥特式建筑的气息。

这个小说主要讲述了一个情感复杂、思想敏锐而内向的青年,他和自然、社会和自己的内心产生了冲突。

小说中的场景和氛围也被描述得非常具有哥特式建筑的特点,塔楼、拱形门和窗户、尖顶等设计元素成为了小说中的重要符号。

音乐方面,哥特式建筑的影响表现在了近代流行音乐中。

20世纪初,日尔曼民谣运动中流行起了一种名为“哥特”的音乐风格,它主要借鉴了哥特式建筑的神秘、诡异和幽暗的氛围。

这种音乐风格的标志是吉他、低沉的男声和惊恐的声音效果,它在德国和英国等地广受青年人欢迎,成为了现代哥特文化的奠基之作。

绘画方面,哥特式建筑的影响表现在了中世纪之外,特别是文艺复兴时期的绘画艺术当中。

文艺复兴时期的艺术家们从哥特式建筑中汲取了诸多灵感,他们把拱形和穹顶等元素运用到了自己的绘画中,营造出一种压抑、紧张和神秘的氛围。

一些大师级别的艺术家如达芬奇、拉斐尔以及鲁本斯等都是可以在他们的作品中看到哥特式建筑的影子的。

哥特式风格在现代空间中的运用陈设方法哥特式风格是一种源自于欧洲中世纪的建筑和艺术风格,它以其独特的暗黑、神秘和浪漫的特点而备受人们的喜爱。

如何将哥特式风格运用到现代空间中,并与现代元素融合,创造出独特而又令人印象深刻的室内设计,成为了许多设计师所关注的问题。

本文将探讨哥特式风格在现代空间中的运用和陈设方法。

要将哥特式风格融入现代空间,我们可以从颜色和材质上入手。

哥特式建筑以其深沉的色调和坚硬的材料而闻名,如黑色、暗红色和暗蓝色等。

在现代空间中,我们可以选择以这些颜色为主调,例如在墙面上使用深色的壁纸或油漆,或者选择深色的家具和装饰品。

此外,哥特式风格还注重使用坚固耐用的材料,如石头、木材和金属等。

在现代空间中,我们可以选择使用这些材料制作家具和装饰品,以增加空间的质感和氛围。

哥特式风格强调宏伟和精细的细节,因此在现代空间中的陈设中,我们可以通过装饰物和家具来强调这一特点。

例如,在客厅中可以选择一个哥特式风格的壁炉作为焦点,或者在餐厅中使用哥特式风格的吊灯来增加空间的氛围。

此外,哥特式风格还注重雕刻和花纹的运用,因此我们可以在家具和墙面上使用雕刻和花纹的装饰,以增加空间的艺术感和层次感。

除了颜色、材质和细节,哥特式风格还强调对称和对比的原则。

在现代空间中的陈设中,我们可以运用这一原则来创造出独特而又富有张力的空间。

例如,在卧室中可以选择一对对称的床头柜,并在床头上方悬挂一幅哥特式风格的艺术品,以营造出平衡和和谐的氛围。

此外,哥特式风格还注重对比的运用,如将暗色调的墙面和家具与明亮色调的装饰品和灯光进行对比,以增加空间的层次感和视觉效果。

哥特式风格还强调光线的运用。

在现代空间中的陈设中,我们可以通过灯光的选择和布置来营造出哥特式的氛围。

例如,在客厅中可以选择使用暗红色或暗黄色的灯光,以增加空间的神秘感和浪漫感。

此外,哥特式风格还注重使用大型的玻璃窗户和彩色玻璃来增加光线的穿透性和变化性,因此我们可以在现代空间中选择使用这些元素,以增加空间的明亮度和艺术感。

哥特式建筑艺术在现代服装设计中的应用作者:胡莹来源:《消费导刊》2016年第11期摘要:哥特建筑艺术诞生于法兰西岛,并传播至整个欧洲,在西方艺术史上具有极高地位。

其尖拱、飞扶壁、彩色玻璃窗、骨架券结构等特征体现了宗教哲学与建筑艺术的完美结合,并对当时的服装产生了深远的影响,形成了传统的哥特样式,本文通过对哥特建筑艺术的特征分析提取,抓住建筑与服装之间相互借鉴,相辅相成的关系,从造型、色彩、装饰三点研究哥特建筑艺术在现代服装中的应用。

关键词:哥特式建筑艺术现代服装建筑是人类的生活设施,服装则使人类身体显得更美的瞬间建筑。

建筑与服装的表现形式与功能虽然不同,但实则同出一辙。

哥特时期的建筑更是对当时的服装审美、设计产生了巨大的影响,随着省道的出现,衣服开始变窄,呈现出立体样式。

哥特建筑奇特扭曲、不对称、向上高耸的特点给现代服装设计带来了无尽的灵感。

一、哥特式建筑艺术产生的背景及特征哥特式艺术风格最早产生于建筑领域,兴起于法国,也正是西欧最为黑暗的中世纪时期,人们渴望接近上帝,跨入天国的大门。

因此,哥特式建筑形成了特有的高耸挺拔,直>中云霄的建筑外观。

第一座真正意义上的哥特式教堂为法国的圣丹尼教堂,公元13世纪中期,哥特式艺术风格在欧洲各国开始兴盛。

一直到14世纪初期,法国盛期具有代表性的哥特式建筑逐步落成。

14世纪-15世纪,哥特式建筑步入晚期,英国、德国、西班牙根据其不同的地理环境和风俗习惯,创造了具有各国不同特点的哥特式建筑。

哥特式建筑的主要特征:1.彩色玻璃窗。

当时技术水平的限制,无法制造出颜色纯净无杂质的大块玻璃,玻璃中矿物质成分居多,呈现出暗红、宝石蓝、紫、墨绿等偏暗的神秘色彩。

又受到地中海沿岸拼贴镶嵌技术的启发,人们将圣经故事、圣母、使徒等宗教色彩的元素用色彩各异的玻璃拼贴镶嵌,形成具有装饰性的图案。

含有矿物成分的玻璃折射吸收太阳光,并结合自身的色彩,形成了斑斓迷幻,颇具神秘色彩的上帝之光,让教堂内的气氛更加肃然神秘。

哥特式建筑对现代建筑设计的启示和影响哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国,13~15世纪流行于欧洲的一种建筑风格。

主要见于天主教堂,也影响到世俗建筑。

当时教堂已不再是纯属宗教性建筑物,它已成为城市公共生活的中心,成为市民大会堂、公共礼堂,甚至可用作市场和剧场。

在宗教节日时,教堂往往成为热闹的赛会场地。

哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位。

从18世纪起,人们开始对中世纪艺术进行评价,认为“哥特式风格”是中世纪建筑史中最为绚丽的一支奇葩,是建筑艺术与技术的极大突破,甚至完全可以与希腊、罗马的古典建筑风格比肩。

哥特式建筑有一个奇特的文化背景;一方面,它的基督教气息是那样的浓厚,弥漫着一片宗教迷狂;另一方面它有寄托了处于初生状态的市民阶级的一片世俗激情。

英国建筑理论家拉斯金认为哥特式建筑的一般特征为:野性与粗犷的性格、爱变化、喜好自然、紊乱激荡的幻想、顽固不化、豁达豪爽。

哥特式建筑的主要特点是:用尖拱、拱顶、飞扶壁、束柱、尖塔、玫瑰窗、花窗棂、透视门等,形成了超凡脱俗的外观。

下面我进行一一介绍。

第一是尖拱的应用。

在罗马风的半圆拱中,距离中心点的高度和宽度是相等的。

但尖拱因为有几种不同的曲率,即宽度不同,仍然可以维持原有的高度,这样更容易形成统一完整的空间、自由发挥的空间。

第二是运用了肋骨券。

拱顶可以分解成承重的“券”和不承重的“券”两部分。

券架在柱子顶上,而蹼架在券上。

这是一种框架式的结构,券成了肋,重力的传递很明确。

这样既节省材料有减轻重量。

第三是四分或六分的肋骨拱顶。

哥特式教堂每四个墩子所形成的矩形“间”里还要砌筑对角线的券,甚至在中央在加上一道横向的券,变成四分或六分的肋骨拱顶。

这样结构非常牢固,每个墩子顶上都发射出好多的券,像树木的分枝,产生生机盎然之感。

第四是使用飞扶壁平衡中厅拱顶的侧推力。

飞扶壁是哥特式建筑在结构上的一大创造。

它利用飞券将墙体所受的压力传递到一定距离外的墩柱上,由于墙体的解放,窗户可开大,而中庭外侧凌空跨越的飞扶壁,轻巧灵通,极富弹性,克服了大多数罗马教堂的沉闷甚至笨拙。

名词解释哥特式建筑哥特式建筑是一种中世纪欧洲的建筑风格,起源于12世纪的法国,并在接下来的几个世纪中迅速传播到整个欧洲。

这种建筑风格受到了宗教和政治因素的影响,以及技术的进步和社会背景的变化。

哥特式建筑的最大特点是它的垂直性。

与此前的罗马式建筑相比,哥特式建筑更加高大、空间感更强。

这是因为使用了新的建筑创新,如拱顶、尖塔和尖拱,使得建筑物可以更高、更大。

哥特式建筑也被广泛运用在教堂和大教堂的建筑中,因为这些建筑通常需要较高的空间来容纳大量的信徒。

这些教堂通常有长而窄的中殿,两侧有一系列支撑拱形的侧廊,以增加空间。

尖塔是哥特式教堂的典型特征,它们通常位于建筑物的一侧或两侧,作为装饰和标志的象征。

除了教堂建筑外,哥特式建筑也被用于城堡、帝国宫殿和市政厅等建筑中。

这些建筑通常有华丽的尖塔和尖拱门,以及细致的雕刻和装饰。

哥特式建筑的细节非常注重,整个建筑物都充满了精巧的雕刻和花纹。

哥特式建筑还有一个重要的特征是它的玫瑰窗。

玫瑰窗是一个大型的环形或扇形的窗户,通常位于教堂的前面。

它们以其精美的花纹和细致的玻璃颜色而著名,可以让光线通过,并在内部散发出柔和的彩色光线。

哥特式建筑也是中世纪建筑技术的重要突破。

通过使用拱顶和尖拱,建筑师们可以更有效地分配重量,使得建筑物可以更高、更宽。

此外,新的建筑材料,如玻璃和石膏,也被广泛使用,增加了建筑的美感和稳定性。

哥特式建筑在15世纪后期开始衰落,被文艺复兴时期的建筑风格所取代。

然而,它对于现代建筑和艺术的影响仍然存在。

哥特式建筑的特点可以在许多现代建筑中找到,尤其是教堂建筑和重要的政府建筑。

它的细致的雕刻、复杂的结构和垂直的特点仍然是建筑设计的灵感来源。

欧洲哥特式建筑艺术及其对中国建筑的影响欧洲哥特式建筑艺术是中世纪时期欧洲兴起的一种建筑风格,以其优雅、神秘和壮丽的外观而闻名于世。

它对中国建筑的影响虽然间接,但却是不可忽视的。

本文将从建筑形式、装饰元素和中国建筑的演变等方面探讨欧洲哥特式建筑艺术对中国建筑的影响。

首先,欧洲哥特式建筑在建筑形式上对中国建筑产生了一定的影响。

哥特式建筑倡导高耸的建筑结构,采用弯曲的拱形和尖顶,形成了标志性的竖直线条。

这种结构在欧洲大教堂的设计中得到充分展示,如巴黎圣母院、科隆大教堂等。

虽然中国传统建筑强调水平感,注重平衡和谐,但在明清时期,随着对外交往的增加,杂色色多曲线飞栏等元素逐渐融入中国建筑中,从而与哥特式建筑形成一些相似之处。

其次,欧洲哥特式建筑艺术在装饰元素上对中国建筑有一定的启示。

欧洲哥特式建筑注重细节和装饰,常常运用复杂的花纹、雕刻和玻璃窗等元素,使建筑物更加华丽而精致。

这种装饰风格在中国的建筑中得到了推广,特别是在明清时期的宫殿建筑和寺庙中,可以看到菱形格子窗、彩塑、砖雕等装饰元素的运用。

哥特式建筑的装饰元素对中国建筑起到了一定的启发,丰富了中国建筑的装饰风格。

此外,欧洲哥特式建筑对中国建筑的演变也产生了不可忽视的影响。

在明清时期,欧洲传教士引入了哥特式建筑的概念和技术,对中国建筑形式产生了一定的影响。

受欧洲哥特式建筑艺术启发,中国的建筑开始借鉴西方的建筑理念,逐渐向现代化发展。

例如,清朝时期的西式建筑就采用了哥特式建筑的柱式、拱门和尖顶等形式,形成了独特的中西融合风格。

然而,需要指出的是,欧洲哥特式建筑并没有在中国形成独立的流派,而只是对中国建筑产生了一定的影响。

这种影响相对较小,主要体现在装饰元素和一些外观细节上。

中国传统建筑的体系和风格主要还是基于自身独特的文化和审美标准发展起来的。

综上所述,欧洲哥特式建筑艺术对中国建筑产生了一定的影响。

虽然这种影响相对较小,但它在建筑形式、装饰元素和中国建筑的演变等方面都有所体现。

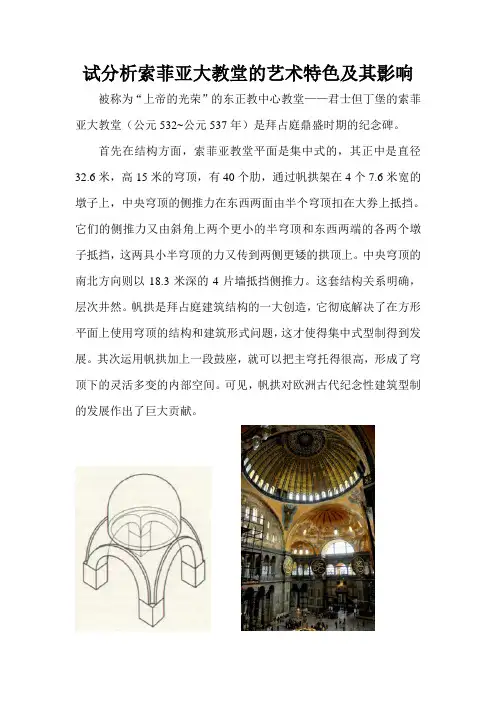

试分析索菲亚大教堂的艺术特色及其影响被称为“上帝的光荣”的东正教中心教堂——君士但丁堡的索菲亚大教堂(公元532~公元537年)是拜占庭鼎盛时期的纪念碑。

首先在结构方面,索菲亚教堂平面是集中式的,其正中是直径32.6米,高15米的穹顶,有40个肋,通过帆拱架在4个7.6米宽的墩子上,中央穹顶的侧推力在东西两面由半个穹顶扣在大券上抵挡。

它们的侧推力又由斜角上两个更小的半穹顶和东西两端的各两个墩子抵挡,这两具小半穹顶的力又传到两侧更矮的拱顶上。

中央穹顶的南北方向则以18.3米深的4片墙抵挡侧推力。

这套结构关系明确,层次井然。

帆拱是拜占庭建筑结构的一大创造,它彻底解决了在方形平面上使用穹顶的结构和建筑形式问题,这才使得集中式型制得到发展。

其次运用帆拱加上一段鼓座,就可以把主穹托得很高,形成了穹顶下的灵活多变的内部空间。

可见,帆拱对欧洲古代纪念性建筑型制的发展作出了巨大贡献。

对于内部空间方面,索菲亚大教堂中央穹顶下的空间同南北两侧是明确分开的,而东西两侧互相渗透。

这种动态更适合宗教仪式的需要。

东西两侧几个缩小的半穹顶造成步步扩大空间层次,层层涌起,有明确的向心性,突出中央穹顶的统帅地位。

内部又有柱廊划分,层次增多。

穹顶底部的40个窗子是内部照明的唯一光源,这圈窗子使得穹顶宛如不介意托,悬浮在空中。

索菲亚大教堂的集中统一又曲折多变的室内空间,比古罗马万神庙的结构有大的进步,其次教堂内部各种不同方向、不同大小、不同层次的发券,组成很优美的景观。

它多少带有一些神秘、昏暗和恍惚迷离,显得基督教文化远不如古典文化具有理性的人文精神。

在色彩和装饰上,索菲亚大教堂的柱墩和墙全用彩色大理石贴面,有白、红、黑、绿等颜色柱子的柱头、柱身和柱础的交界线都是包金的铜箍。

这样金箔做底敷设到了教堂上部空间的各个角落,还有马赛克装饰以及巨大的铜烛架,更增添了宗教气息。

索菲亚大教堂是中世纪拜占庭建筑艺术的杰出代表。

拜占庭建筑汇集了古罗马建筑的经验和东方建筑方法,发展出自己独特的建筑风格。

浅谈哥特式文学【论文摘要】:哥特式文学哥特式文学起源于英国,兴盛于维多利亚时代,大部分都被列入恐怖文学及魔幻小说的行列,其内容以死亡、神鬼、推理、血案、幽灵等为主,有着浓厚的恐怖色彩。

它最令我们着迷的地方是对于气氛的制造,恐怖的、惊悚的、紧张的……事实上,对于我们来说,比起那些理论和思想性很强的文学,哥特式文学让人读到紧张恐怖的情节、感受到浓浓的“哥特味道”更重要。

但也因此,哥特式文学一度被人忽略甚至被批判,直到维多利亚时代后期才被当成正式的文学体裁。

【关键词】:哥特式文学发展【前言】:哥特(gothic)这个特定的字汇原先的意思是西欧的日耳曼部族。

公元376年,该部落开始联合其他部落向罗马帝国大举进攻,并于410年攻克罗马,在城内大肆掠夺,无恶不作。

从那以后,“哥特”便有了“掠夺、野蛮”的含义,虽说他们后来撤离了罗马,在法兰西和意大利建立了自己的王国。

自公元6世纪起,“哥特”的含义逐步有了扩展,人们开始用它来泛指日耳曼所有部落,其中包括449年以后定居在英格兰的盎格鲁人、撒克逊人和朱特人,而“哥特式”也成为指代中世纪欧洲文化的一个术语。

但这时,“哥特式”还没有摆脱“掠夺、野蛮”的含义。

这可从“中世纪”(公元7世纪至13世纪)被称为“黑暗时代”(theDarkAges)得到见证。

当时的英国评论家内森·德雷克即有这样的评论话语:“欧洲基督教黑暗时代是以粗暴、凶残的征服者的野蛮和无知为特征的。

”到了公元18世纪,“哥特式”依旧保留着“野蛮”的词义。

据这个时候问世的塞缪尔·约翰逊编撰的《英语词典》所下的定义,“哥特”这个词仍旧表示“未开化者,缺乏一般知识者,野蛮人”。

一、哥特式文学的诞生哥特文学作为一种独立的文学风格进入人们的视线是在1764年Horace Walpole发表他的小说《The Castle of Ortanto》。

对于小说所产生的轰动效应、戏剧性的情节以及超自然的神秘感觉论,当时的众多文学评论家给予了猛烈的批评。

哥特式建筑的结构特点及艺术处理哥特式建筑的结构特点及艺术处理哥特式建筑是欧洲历史上的一种建筑风格,起源于12世纪末,随着时代的变迁,经历了许多变化,直到15世纪中期才逐渐式微。

哥特式建筑风格在整个欧洲范围内都有广泛的影响,被认为是欧洲第一次文艺复兴运动之前的最后一种风格。

哥特式建筑的结构特点及艺术处理对于今天的建筑设计和艺术创作仍然有很大的启发和影响。

哥特式建筑的结构特点哥特式建筑的结构特点是其独特之处。

哥特式建筑采用了许多新的技术和结构形式,特别是钢架结构和石拱桥的使用,以及窗格玻璃的创新,这些塑造了整个建筑的形态和外观。

首先是哥特式建筑的垂直性。

这种垂直性是哥特式建筑最显著的特点,在建筑方面体现为高耸的拱形拱顶、尖顶、尖刻饰和花窗玻璃。

哥特式建筑对于材料、技术和建筑形式的追求是真正的“天高地迥,气清景秀,”它的构筑手法完全倚重石、砖、钢架建造,典型的哥特式建筑由数百英尺高的立柱、梁、弓、拱组成。

其次是哥特式建筑的结构形式。

哥特式建筑的结构形式通常是组成雕花和壁龛等装置、拱弧顶、弓形窗和墓穴、拱形厢形穹顶和祭拜墓穴等。

这些结构形式的使用体现了哥特式建筑对新的建筑技术和材料的使用,并且进一步催化了艺术风格的发展和创新。

最后是哥特式建筑的装饰。

哥特式建筑的装饰本质上是富有装饰性的初印刷术,它是浮雕和伟大的花卉和植物设计在建筑表面,形成了装饰性的浮雕。

哥特式建筑的装饰使得建筑物更加美观,但同样也慢慢地成为哥特式建筑独有的艺术语言。

哥特式建筑的艺术处理哥特式建筑在艺术处理方面讲究极致和勇气,它的构造思想深受现代建筑师青睐。

因为哥特式建筑充满了尖角、勾芡和欧式风格,它的鲜明特色让人陶醉,也是当代建筑设计师的灵感源泉。

哥特式建筑的艺术处理是相对于历史上其他建筑风格而言的,它是由建筑和装饰两个方面构成的。

建筑方面,哥特式建筑的特点之一是使用钢架和拱桥建造建筑物。

这种特殊的结构方式,并不需要像传统结构那样用石头搭建。

论中世纪哥特式雕塑的贡献曹帅彪南京理工大学设计艺术与传媒学院江苏,南京,210094中文摘要:意大利文艺复兴是意大利乃至西方艺术史上最为完美的经典创造时期,研究十三世纪中叶至十六世纪西方艺术史学家多被其吸引,而在这之前曾被人称为“黑暗一千年”的中世纪艺术常常忽略。

中世纪是欧洲基督教盛行的时代,十三世纪中叶至十五世纪初的哥特式艺术是这个时代最辉煌的成就,并对后世影响深远。

这一古老的艺术形式沿着自己的轨道形成、发展、高潮、传播,逐渐形成了自己的艺术风格。

作为哥特式艺术形式的雕塑建筑以独特的方式叙述着这个时代。

和存在于它之前的古代罗马雕塑建筑以及它之后的文艺复兴的雕塑建筑相比,在西方美术史上的地位似乎显得微不足道,但是笔者认为对于这种风格的研究有重要意义。

采用哥特式风格进行创作的作品有童话般的魅力,现实和梦幻的交融在作品中得以体现。

显然艺术家所关注的是某种精神上的超拔。

解读这种风格的形式语言,对于理解中世纪的文化现象和人们的宗教生活有很大帮助。

这种艺术创作方法也对现代艺术家有启示作用。

艺术是体现不同民族和社会文化身份的一个重要组成部分,与此同时它的存在也影响着人类的生存方式和精神状态,艺术的研究对于探索某种特定的民族文化身份意义重大。

关键词:中世纪, 哥特式, 精神空间, 形式,语言ABSTRACTAbstract:The Italy Renaissance is Italian and even in the Western art history the most perfect classics creation time.studies 13 century middles many to the 16theentury West art historian by its attraction,but 011cle is called by“;the dark 1000 years”;the middle age frequently neglects before this.11"middle ages arc a time which the European Christianity is in vogue,13 century middles to 15 the beginning of century Gothic style art a∞this time most magnificent achievements,and affects 13rofoundly t O the later generation.This ancient artistic form along own orbital for development 'the high tide ,the dissemination, has formed own artistic style gradually.Is narrating thisⅡme as the Gothic style artistic form sculpture construction by the unique way.With exists after it ancient times Rome se._re construction as well as it the Renaissance sculpture construction compares ,as if appears in the Western history of art status not worthy of mentioning ,but the author thought has the vital significance regarding this kind of style research·Uses the Gothic styli early on the creation the work to have the fairy tale charm,the reality and illusion blending manifest in the work.What obviously the artist pays attention is in some spiritual promoting.Unscrambles this kind of style the formal language.has the very big help regarding the understanding middle ages cultural phenomenon and people's religious life.This artistic creation method also has the enlightenment function to them artist.Art is manifests different national and a social culture status important on ion ’at the s e time its existence is also affecting Survival way and of mind, the artistic research regarding explores some kind of specific national culture status watershed.Keywords:middle ages,the gothic style,Energetic spatial,Formal,Language一哥特式的含义“Gothic”作为具有标记性的一个词汇,产生的历史背景极为复杂。

沃林格的哥特形式论与哥特式复兴建筑作者:邵云霏来源:《文艺生活·文海艺苑》2013年第08期摘要:本文主要从哥特的概念、形成及发展历史出发,运用沃林格的哥特形式论原理,分析阐述了哥特式形成的根源以及对现代建筑带来的影响。

关键词:哥特;哥特式;建筑中图分类号:J59 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2013)24-0206-011907年,德国艺术史学家沃林格发表了博士论文——《抽象与移情》。

其意义在于它奠定了西方艺术史上的一种南北方论调,他将哥特艺术归为属于北方民族,与南方地中海地区的古典主义置于对等的地位与高度。

《哥特形式论》(Form in Gothic)是沃林格既《抽象与移情》后,继续以其中理论具体建立哥特艺术与一般哥特精神的内在关联。

他更加明确地指出:哥特式艺术是北方日耳曼民族的独创,其产生和发展从来都不是间断性的,而是一直不断延续的,在中世纪达到了顶峰,后来也没有消失,并一直影响到德国的现代艺术。

本文试图从这部艺术史经典的理论出发,寻找其与哥特式复兴建筑的内在精神关联,继而扩展结合至当代建筑,发现新的哥特式文化趋向。

一、沃林格对于哥特形式论的研究《哥特形式论》一书是沃林格运用了《抽象与移情》中的艺术风格心理学理论来阐述有关哥特式艺术形式问题的著作,其中主要观点有二:一为哥特式艺术与北方日耳曼民族一般心理状态的联系;二为哥特式艺术形式在意志上不同于古典艺术的发展道路。

沃林格与之前的艺术史学家贡献不同的是,他不仅将“哥特式艺术”局限在形式的条框之中,而是企图挖掘其背后更深的精神、文化来源,他主要是从德意志民族一般心理的角度来研究,把哥特式文化真正看做属于“德国的文化”,并且是值得拿来和地中海文化一试高下的。

哥特式不追求纯粹的抽象几何线条,北方人追求的乃是一种动感的抽象,或者说是不安宁的,极具表现力的,似乎是具有某种永恒运动感的形式。

“这种不安的生命是一种骚扰人的、匆匆完成的的觅求,这种觅求使得我们无愉悦感地去追寻其运动轨迹。

新艺术运动的影响及其成就“新艺术”运动(Art Nouveau)是19世纪末,20世纪初在欧洲和美国产生并发展的一次影响面相当大的“装饰艺术”,一次内容很广泛的设计运动。

一、新艺术运动的源流及主要表现1、新艺术运动的源流。

新艺术名称源于萨姆尔?宾(Samuel Bing,1838—1905)于1895年12月26日在巴黎将他的“巴黎东方艺术店”改名为经营现代装饰艺术品的“新艺术画廊”。

“新艺术”之名便不胫而走,成为一场声势浩大的国际设计运动的名称。

新艺术运动(Art Nouveau)首先在法国展开,之后传播到其他国家,至1900年的巴黎博览会而登峰造极,延续至1910年前后,逐步为现代主义运动和“装饰艺术”运动(Art Deco)取而代之。

新艺术运动直接起源于英国的工艺美术运动,哥特式、罗可可式和日本艺术是新艺术运动的三大源泉。

2、“新艺术”运动与“工艺美术”运动之间的不同:“工艺美术”运动比较重视中世纪的哥特风格,把哥特风格作为一个重要的参考与借鉴来源,而“新艺术”运动则完全放弃任何一种传统装饰风格,完全走向自然风格,强调自然中不存在直线,强调自然中没有完全的平面,在装饰上突出表现曲线、有机形态,而装饰的动机基本来源于自然形态,充分运用了植物、昆虫、女人体和象征主义;把感觉因素引入了设计,并经常运用明显的性感形象。

3、“新艺术”的传播。

运动从法国产生,蔓延到荷兰、比利时、意大利、西班牙、德国、奥大利、斯堪的纳维亚国家、中欧各国,乃至俄罗斯、美国,成为一个影响广泛的国际设计运动。

4、“新艺术”运动的范围。

席卷了设计的各个方面,从建筑、家具、产品到平面设计、海报,以至雕塑、绘画等等,无所不包。

本质上表现为一种线条装饰倾向或潮流。

而线条的表现手法又分成曲线和直线两派。

其中曲线派以法国和比利时为代表,德国、荷兰、西班牙以及英国的利尔兹利可以归属曲线派。

直线派以英国的麦金托希与格拉斯哥派、奥地利分离派为代表。

论述美术的发展美术是人类文明发展的重要组成部分,其发展历史可以追溯到上万年前的旧石器时代。

随着人类社会的进步和文化的繁荣,美术的发展也逐渐呈现出多样化和独特性。

美术的发展可以分为不同的时期和流派。

早期的美术主要以洞穴壁画和岩画为主,这些作品记录了人类的生活和信仰。

在古代文明中,如古埃及、古希腊和古罗马等,美术作品主要表现了宗教和神话的题材,形成了独特的艺术风格。

在中世纪,基督教的影响使得美术作品更加宗教化,教堂成为艺术家们创作的重要场所。

哥特式艺术在中世纪达到巅峰,其特点是建筑高耸、尖顶、窗户玻璃彩绘等。

文艺复兴时期,人们开始追求自然主义和人文主义,艺术作品更加注重人体和透视的表现,达芬奇、米开朗基罗等艺术家的作品成为经典。

进入现代时期,艺术家们开始探索新的艺术形式和表现手法。

印象派的出现打破了传统绘画的规则,强调光线和色彩的变化。

立体主义和表现主义则进一步挑战了传统的逼真画风,将形式分解为几何图形和表现出内心世界的情感。

20世纪以来,艺术的发展进入了多元化和个性化的阶段。

各种流派和风格并存,艺术家们不再受限于传统的表现方式和材料,他们开始尝试各种新媒体和艺术形式。

波普艺术、装置艺术、行为艺术等新兴流派的出现使得美术更加多元化和开放。

美术的发展离不开艺术家们的努力和创新。

他们通过对自然、人生和社会的观察,以及对艺术形式和技巧的探索,不断创作出新的作品和风格。

同时,艺术市场的发展和观众对美术的需求也推动了美术的发展。

美术的发展不仅反映了人类文明的进步和社会的变迁,也为人们提供了欣赏和审美的享受。

美术作品通过表达艺术家的情感和思想,让观众们感受到美的力量和艺术的魅力。

无论是传统的绘画、雕塑,还是现代的摄影、影像艺术,都展示了美术的多样性和无限可能性。

美术的发展是一个不断演变和创新的过程。

从早期的洞穴壁画到现代的多媒体艺术,美术作品通过表达艺术家的创造力和想象力,记录了人类文明的进程。

美术的发展不仅丰富了人们的生活,也推动了社会的进步和文化的繁荣。

国际哥特式建筑的名词解释国际哥特式建筑是中世纪哥特式建筑的现代演化和复兴。

它融合了中世纪的构造技术与现代的工程手段,为建筑带来了一种独特而精致的风格。

本文将从建筑风格、结构特点和艺术细节等方面解读国际哥特式建筑。

建筑风格的演变哥特式建筑起源于12世纪的法国,并在欧洲迅速传播开来。

它代表了中世纪文艺复兴的风格和精神。

然而,随着时间的推移,哥特式建筑逐渐被其他建筑风格所取代。

直到19世纪末,哥特式建筑得以重新崛起,并在20世纪初的现代主义建筑运动中显现出独特的影响力。

具体而言,国际哥特式建筑是指在20世纪至今,哥特式建筑风格在全球范围内的复兴和重建。

结构特点的演进国际哥特式建筑延续了中世纪的结构特点,如高耸的尖顶、巨大的拱门和尖顶的窗户。

同时,它还注重结构的几何精确性和建筑材料的可持续性。

对于20世纪的建筑师来说,他们不再依靠手工艺人的技艺,而是运用现代科学和工程技术来实现这些结构特点。

这种结合了传统与现代的设计方法,使国际哥特式建筑脱颖而出。

艺术细节的继承和创新如同中世纪的哥特式建筑一样,国际哥特式建筑注重细节的装饰和艺术性。

国际哥特式建筑从中世纪的装饰元素中汲取灵感,同时又运用了新颖的材料和技术。

例如,玻璃幕墙的使用使得建筑内部充满了自然光线,石材和钢结构的搭配则增加了建筑的现代感。

这种结合传统和现代的艺术细节,使国际哥特式建筑呈现出了一种独特的美学。

国际哥特式建筑的地域影响国际哥特式建筑在全球范围内获得了广泛的认可和影响。

不同地区的建筑师各具特色,带来了不同风格的国际哥特式建筑。

例如,在美国,纽约市的圣约翰大教堂以其宏伟的尖顶和精美的雕刻而闻名;而在亚洲,香港的中央图书馆则展现了现代技术与哥特式风格的完美结合。

结语国际哥特式建筑是一种融合了传统与现代的建筑风格,代表了中世纪文艺复兴和现代主义的精神。

它的结构特点、艺术细节和地域影响都使其成为建筑界的重要一环。

无论是在历史建筑复原还是新建工程中,国际哥特式建筑都能为人们带来独特的视觉和感受。

哥特式艺术对现代艺术的影响

古典式哥特艺术与当代哥特艺术

古典哥特式艺术开始于法国巴黎1140—1144年路易七世掌玺官苏热重修圣德

尼教堂之时,而后才开始波及全欧洲。

古典哥特式艺术在西方艺术史中占有十分独特的地位,它涉及到多极的评价,并且因为欧洲民族发展中的宗教、政治因素的影响,而呈现出持久的美学标准和审美原则的观念之争。

当代哥特艺术设计伴随着哥特音乐的发展而出现,具有黑暗、死亡、阴郁、神秘的内涵和风格特征,体现出了深刻的艺术表现力。

当代哥特艺术设计本身所具有的另类特质与商业文化的有机结合,体现出了独

特的艺术价值。

提到“哥特”一词,我们通常会联想到欧洲中世纪的哥特式建筑、雕刻、玻璃器皿、灯饰或者装饰画。

而它最初用来指代德国古民族。

美术史上的“哥特式艺术风格”指的是12至16世纪初期欧洲出现的一种以新型建筑为主的艺术,包括雕塑、绘画和工艺美术。

18世纪末19世纪初,伴随着欧洲的浪漫主义运动的兴起,“哥特”一词又开始被认为是和黑暗、奇异、鬼魅相关联了。

阴郁、颓废、暴力、血腥、恐怖是哥特艺术带给世人的鲜明感受。

哥特艺术与基督教的兴盛有着不可分割的联系。

中世纪的欧洲在经历了几百年的黑暗之后,基督教文明逐渐臻于成熟。

而主要服务于宗教的艺术,在这一时期有了长足的发展。

在不同的艺术门类当中,哥特艺术的显现程度是不一样的。

哥特艺术风格表现最为强烈的是建筑,其次是雕塑,再其次是绘画。

这种情况的形成,是与当时欧洲艺术的表现技巧、材料技术、传统积淀等因素的影响密切相关的。

中世纪早期的时候,哥特艺术多用于建筑。

早期教堂大多是在罗马风格建筑形式的变体基础上兴建的,当然拜占庭除外,拜占庭的教堂采用了帆拱和鼓座的创新设计,使得教堂在穹项的高度、跨度、内部的采光等方面都比过去的罗马建筑要有进步。

但是艺术是不断发展的,人们对于艺术的要求也是不断更新的。

哥特式教堂在外部造型、建筑高度、室内空间、艺术形象等方面给人一种全新的感觉,其中尖拱、飞扶壁、彩色玻璃花窗、外部的高塔等成为其最为醒目的风格标志。

这种风格标志强烈、不会与其他艺术语言混淆,最为浪漫地塑造出地面上的人们与天国的神灵相联系的实体形象,因而很快受到人们的欢迎。

哥特式的雕塑是在中世纪雕塑的基础上发展起来的。

我们现在来分辨哪一件雕塑属于哥特风格的作品,必然要和哥特式产生之前的雕塑艺术风格、以及哥特式消亡之后的各种雕塑风格同时对比才能知道。

哥特式雕塑风格最为强烈的还是教堂建筑上的雕塑。

因为在哥特式之前的中世纪风格的雕塑,都太拘泥于建筑构建的形态。

譬如人形的柱子,人物形象就很呆板,比例失调不像真人,别扭得很。

哥特式的人物雕塑虽然有的也存在比例失调的问题,

但柱子上的人形雕塑已经比较接近真人形象了,而且雕塑也大多挡住了柱子,尽管雕塑有时就是柱子的一部分,但是柱前的人形雕塑与柱后面伸出来的柱头看上去已经是脱离的,就仿佛柱子是柱子、人是人一样。

而之后的文艺复兴时期建筑上

再出现人物雕塑时,其处理手法在此基础上更加灵活。

不像哥特时期的人像,一个个与柱子一起立在那里。

现代艺术对于哥特艺术又有了新的定义,他们并不把哥特仅局限在艺术上,而是把哥特艺术作为一种形式的象征。

比起洛可可艺术等来说,哥特艺术在当今社会的发展更多,更被认可。

这可能是一种社会风气的原因形成的后果。

当代人越来越偏向于“黑暗,暴力”喜欢阴暗的艺术,来缓解现代社会带来的压力。

但古典哥特文化实际上倾向于那种非暴力的、和平主义的、被动的、宽忍的生活态度。

但在现代许多媒体中却将它错误地理解为那种极端暴力的边缘文化。

现代哥特文化总是表现出一种孤僻疏离的,阴沉的精神气质,它总是去探讨那些引人深思的社会问题,

种族歧视、战争、以及仇恨。

精神上对死亡的迷恋,驱使哥特文化不停地试图去找寻对生活、痛苦和死亡的另外一种思考。

所以现代哥特艺术与古典哥特艺术在本质上已经大相劲庭,但是表现手法和风格还保留着阴暗的个性。

现代哥特艺术是无中心的、无根据的、拼贴的、戏仿的、模拟的、多元主义的,它模糊了高雅与世俗、艺术与生活经验的界限,往往是与社会逻辑和传播媒介联系在一起的。

如今越来越多的人追求的是艺术的个性化,其次才是审美与艺术性,比较注重装饰,有时亦表现凌乱、模糊不清的美,不追求统一和谐,甚至不喜欢存在、实在的东西,使得艺术呈现多元化格局:像波普艺术风格,朋克风格,复古风族,生态主义和自然主义等。

社会中的光明与黑暗,善与恶,黑与白,一切都是对立而统一的,而且是客观存在的。

现代社会文明的力量很大,但负面因子同样被埋藏得很深,而且永远不会消失。

当它被压迫得无法呼吸的时候,自己借助爆发力寻找一个出口,后果会不堪设想。

哥特给了它一个出口,缓解了个中矛盾。

它的

好处就是让人能直面黑暗,挖掘出人内心深处的原始的无法被道德束缚住的因子。

当代哥特文化理念正是适应时代发展和现实需要而选定的。

统哥特式不论是具体的外在形式或是其抽象的内层涵义,发展到现代艺术中,则形成了一类颇具特色的文化内涵:黑暗,但不可否认其兼具有高贵的气质,恐惧,但最终不失其令人欣慰的美感。

08出版绘画 081010106 高冉。