视觉通路信息传递详述

- 格式:doc

- 大小:528.50 KB

- 文档页数:6

神经系统对视觉信息的处理和传递一、简介狗为什么一听见铃声就分泌唾液?人们是怎样学习、记忆的?这些神奇的现象是如何发生,而神奇的背后就是科学家努力探索大脑发现的。

神经科学几乎包括了自然科学的方方面面,神经系统(nervous system)是机体内起主导作用的系统。

内、外环境的各种信息,由感受器接受后,通过周围神经传递到脑和脊髓的各级中枢进行整合,再经周围神经控制和调节机体各系统器官的活动,以维持机体与内、外界环境的相对平衡。

人体各器官、系统的功能都是直接或间接处于神经系统的调节控制之下,神经系统是整体内起主导作用的调节系统。

人体是一个复杂的机体,各器官、系统的功能不是孤立的,它们之间互相联系、互相制约;同时,人体生活在经常变化的环境中,环境的变化随时影响着体内的各种功能。

这就需要对体内各种功能不断作出迅速而完善的调节,使机体适应内外环境的变化。

实现这一调节功能的系统主要就是神经系统。

眼睛在很多方面就像一个照相机,但是眼睛捕捉到的图像远比照相机捕捉到的图像完整,不仅有形状颜色,还有空间位置和运动状态。

这个复杂信息的获得是靠众多视觉系统的神经元来分工合作完成的,视网膜上投射的图像信息经过中枢神经系统来分析和诠释。

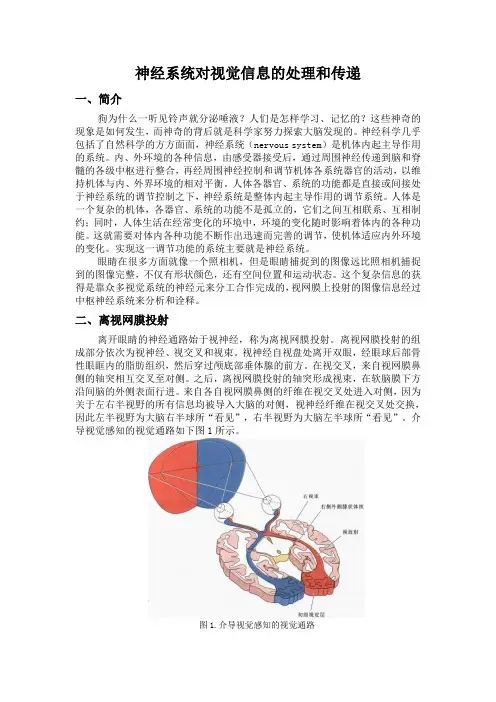

二、离视网膜投射离开眼睛的神经通路始于视神经,称为离视网膜投射。

离视网膜投射的组成部分依次为视神经、视交叉和视束。

视神经自视盘处离开双眼,经眼球后部骨性眼眶内的脂肪组织,然后穿过颅底部垂体腺的前方。

在视交叉,来自视网膜鼻侧的轴突相互交叉至对侧。

之后,离视网膜投射的轴突形成视束,在软脑膜下方沿间脑的外侧表面行进。

来自各自视网膜鼻侧的纤维在视交叉处进入对侧,因为关于左右半视野的所有信息均被导入大脑的对侧,视神经纤维在视交叉处交换,因此左半视野为大脑右半球所“看见”,右半视野为大脑左半球所“看见”。

介导视觉感知的视觉通路如下图1所示。

图1.介导视觉感知的视觉通路视束中的一小部分轴突离开视束,与下丘脑的神经元形成突触连接,对一系列生物节律的同步作用具有重要作用;另有10%左右的轴突穿过丘脑止于中脑,野就是向中脑顶盖的部分区域,即上丘,这可以对瞳孔大小以及某些方式的眼动进行控制。

视觉信息在眼球内(视网膜中)的传输过程模型

视觉信息在眼球内的传输过程可以分为以下几个步骤:

1. 光线进入眼球:光线通过角膜、瞳孔和晶状体进入眼球。

2. 聚焦光线:晶状体通过调节形状来调节光线的焦距,使

得光线能够在视网膜上聚焦。

3. 光线照射到视网膜:聚焦后的光线通过玻璃体进入视网膜。

4. 视网膜感光细胞的激活:视网膜中有两种感光细胞,即

视锥细胞和视杆细胞。

当光线照射到感光细胞上时,感光

细胞会被激活。

5. 感光细胞的信号传递:激活的感光细胞会产生电信号,

这些信号在视网膜内传递。

视锥细胞主要负责彩色视觉,

而视杆细胞主要负责黑白视觉。

6. 视网膜神经元的处理:视网膜中的神经元会对感光细胞

传递过来的信号进行处理和整合,增强一些视觉特征,如

边缘检测、运动检测等。

7. 传递到视神经:处理后的光信号通过视网膜神经节细胞

传递到视神经,进入大脑。

8. 大脑中的视觉处理:光信号在大脑的视觉皮层中进一步

处理和解释,形成我们最终的视觉感知。

这个过程中涉及到的神经元和神经递质的复杂交互和作用,构成了视觉信息在眼球内的传输过程模型。

视觉通路与信息传递

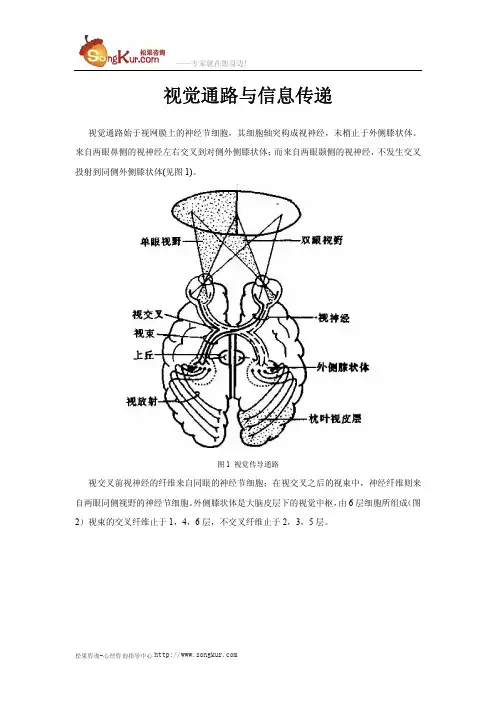

视觉通路始于视网膜上的神经节细胞,其细胞轴突构成视神经,末梢止于外侧膝状体。

来自两眼鼻侧的视神经左右交叉到对侧外侧膝状体;而来自两眼颞侧的视神经,不发生交叉投射到同侧外侧膝状体(见图1)。

图1 视觉传导通路

视交叉前视神经的纤维来自同眼的神经节细胞;在视交叉之后的视束中,神经纤维则来自两眼同侧视野的神经节细胞。

外侧膝状体是大脑皮层下的视觉中枢,由6层细胞所组成(图2)视束的交叉纤维止于1,4,6层,不交叉纤维止于2,3,5层。

图2 外侧藤状体细胞分层

图3 视皮层功能定位图

上丘和顶盖前区也接受视皮层的传出纤维联系。

视神经、外侧膝状体、视皮层和上丘及顶盖前区的关系,是前面所讨论的眼折光成像功能的神经基础。

外侧膝状体细胞发出的纤维经视放射投射至大脑皮层的初级视皮层(V1).继而与二级(V2)、三级(V3)和四级(V4)等次级视皮层发生联系(见图3)。

V1区与简单视感觉有关,V2区与图形或客体的轮廓或运动感知有关,V4区主要与颜色觉有关。

颞上沟深部的一些皮层细胞与人物面孔识别功能有关。

快速阅读之视觉感知原理视觉感知原理是指人类视觉系统是如何感知和解释视觉信息的过程。

视觉感知原理涉及到许多生理、神经、认知和心理机制,以及与周围环境和对象的相互作用。

以下是关于视觉感知原理的详细介绍。

1.光线传递:视觉感知的第一步是光线从周围环境中反射或发射到我们的眼睛。

光线通过角膜、晶状体和玻璃体等透明结构进入眼睛,并被视网膜中的感光细胞所接收。

2.感光细胞:视网膜中有两类感光细胞,称为锥状细胞和杆状细胞。

锥状细胞对光的颜色和细节有较高的分辨率,而杆状细胞对光的强度和运动有较高的敏感度。

3.视觉通路:感光细胞接收到光信号后,会发送电信号到视神经,通过视神经传递到大脑的视觉中枢。

这个过程涉及到多个视觉通路,包括传递颜色信息、形状和运动信息等。

4.神经信号处理:在大脑的视觉中枢中,神经信号会被进一步处理、解码和解释。

这个过程包括分析边缘、角度、形状、颜色和运动等信息,并将其整合以构建对物体和场景的认知。

5.上下文效应:视觉感知的一个重要特征是上下文效应,即一些刺激的感知会被周围环境和其他刺激的影响所改变。

例如,在一个固定的背景下,相同的颜色可能会因为周围的颜色不同而被感知为不同的颜色。

6.注意力:注意力在视觉感知中发挥着重要的作用。

我们的注意力可以选择性地关注特定的物体或区域,并忽略其他干扰性的信息。

注意力可以通过眼球的运动来实现,或者通过认知加工来实现。

7.深度感知:视觉感知的一个重要方面是深度感知,即我们对物体之间的距离和立体感的感知。

深度感知是通过视觉系统中的多个信号和线索来实现的,包括双眼的视差、运动视差、透视和遮挡等。

8.视错觉:视错觉指的是我们对视觉信息的错误解释或感知。

视错觉可以由多种原因造成,包括感知机制的缺陷、大脑对信息的处理方式、上下文效应等。

视错觉的研究对于理解视觉感知的原理和机制具有重要意义。

9.文化和经验的影响:视觉感知受到文化和个体经验的影响。

例如,不同文化背景下的人们对颜色的感知和识别能力可能有所差异。

心理学基本概念系列——

视觉通路

形而上是人类区别于动物的重要文明之一,

情志,即现在所说的心理学,

在人类医学有重要地位。

本文提供对心理学基本概念

“视觉通路”

的解读,以供大家了解。

视觉通路

视觉生理基础。

传递视觉信息的神经途径。

视觉信息在经过视网膜初步处理之后,聚汇在第三级视觉神经元——视神经节细胞,后者发出的轴突在视网膜的视乳头聚合,形成视神经,通向中枢。

凡是来自视网膜鼻侧一半的视神经纤维,在经过视交叉时均交叉到对侧,而来自视网膜颞侧一半的纤维则不进行交叉。

这些交叉和不交叉的纤维在经过视交叉之后,在两侧重新组成视束到达丘脑外侧膝状体核。

左右两侧视束中的神经纤维一半来自同侧视网膜颞方的不交叉纤维,一半来自对侧视网膜鼻侧的交叉纤维(见图)。

这些交叉纤维中的大部分,在到达外侧膝状体核之后,终止在这个核的第1、4、6层;而视束中大部分不交叉纤维则终止在第2、3、5层,更换神经元,后者再继续上行投射到大脑皮层17区。

视束中的另一小部分交叉和不交叉纤维,投射到中脑的上丘和顶盖前区,参与眼球运动的控制。

由外侧膝状体发出,投射至大脑皮层的神经纤维主要终止在皮层17区的第4层。

第4层的皮层细胞只接受一侧眼的传入信息,而视皮层其他层次的细胞约有半数接受来自双眼的信息。

皮层17区神经在接受来自外膝体核的投射后,再发出纤维投射到邻近的18区和19区皮层。

视觉信息在这些区域被进一步整合,至此形成一个完整的视觉通路。

视觉通路图。

![视觉通路[精华]](https://uimg.taocdn.com/431175e0bb0d4a7302768e9951e79b8969026844.webp)

视觉通路背侧通路:where通路,视皮层一些区域联合形成的系统,参与空间位置知觉,开始于纹状皮层,结束于后顶叶。

腹侧通路:what通路,视皮层的一些区域联合形成的系统,参与形状知觉,开始于纹状皮层,结束于下颞叶。

躯体感觉通道:面部感觉信息通过三叉神经传递皮肤、肌肉体感器官信息通过脊髓传导,有两种:背侧柱-内侧丘系通路:传递精确定位的信息(触觉),通过脊髓背侧柱上行至延髓,在延脑中交换至对侧后通过内侧丘系传至丘脑腹后侧核即躯体感觉终继核团。

脊髓-丘脑通路:传递非精确定位的信息(温度觉等),一到达脊髓即与其他神经元形成联结,交换至对侧后通过脊髓丘脑通路上行至丘脑腹后侧核。

听觉通路:耳蜗神经节→延髓耳蜗核→上橄榄核群(外侧丘系)→中脑下丘→丘脑内侧膝状体→颞叶。

视觉失认症:视敏度正常,但由于脑损伤导致无法正确知觉,视觉联合皮层统觉视觉失认症:高级视知觉缺失视敏度正常仍无法知觉物体联想视觉失认症:视知觉与言语系统分离导致,可以描画不能命名,可以借助其他感觉帮助命名光感受器:视杆细胞:1.2亿视网膜周围中央凹周围弱光提供黑白信息视敏度低视锥细胞:600万视网膜中央中央凹中强光提供色彩信息视敏度高感受野:视野的一部分,呈现于该细胞感受野内的光线刺激引起该细胞发放率的变化,由近似圆形的中心部和环形的外周部组成。

刺激中心部和外周部引起相反的变化:ON细胞被呈现在中央部的光线激活,被外周部的光线抑制,OFF细胞相反。

味觉通道:舌尖通过面神经分支鼓索传递到孤束核,舌头尾端通过舌咽神经和迷走神经到达孤束核,孤束核将轴突传至丘脑腹后内侧核,在传至前额叶底部和岛叶初级味觉皮层。

睡眠阶段:第一阶段,3.5~7.5HZ的θ波10min;第二阶段,纺锤波和K复合波出现15min;第三阶段,δ波出现,δ波占脑电波的20%~50% 20min,第四阶段,δ波占脑电波的50%以上45min。

血脑屏障:大脑细胞和血管之间液体传递和交换的屏障,由血管的内皮细胞生成。

大脑视觉信息的层级加工通路

大脑对视觉信息进行加工的过程可以分为多个层级,涉及从低级感知到高级认知的不同阶段。

以下是大脑视觉信息加工的一些通路和层级:

1. 视网膜和视神经:视觉信息最初在眼睛的视网膜上被感知,然后通过视神经传递到大脑。

这些低级的处理阶段主要涉及对光线、边缘和运动的基本感知。

2. 次级视觉皮质(V2):视觉信息从视神经进入次级视觉皮质(V2),这里进行了一些简单的形状识别和轮廓特征的处理。

3. 锥体-细胞通路:视觉信息从V2继续向上传递到额外确保的视觉皮质(V4)和后侧中部视觉皮质(MT/V5)等区域。

这些区域涉及颜色、形状、方向选择性和物体运动等更高级的特征加工。

4. 下丘脑-永鲁基核-视觉皮质通路:这是一个重要的视觉通路,涉及下丘脑、永鲁基核和视觉皮质之间的相互作用。

这个通路与眼球运动控制、注意力调节和情绪反应等相关。

5. 后侧壁视觉皮质(V3-V6):在这些区域,视觉信息进一步被分析和解码,包括对复杂形状、物体识别、空间位置和运动路径等

的处理。

6. 顶侧额叶皮质和颞下回:这些高级皮质区域涉及更高级的认知过程,如人脸识别、物体识别、空间记忆和语言理解等。

这只是大脑视觉信息加工的基本通路和阶段,实际上,大脑中涉及视觉信息加工的区域非常复杂且相互交互。

不同的脑区在视觉信息加工中扮演不同的角色,共同构建我们对外界世界的感知和认知。

一、视觉传导通路的简述视觉传导通路是指光线进入眼睛后,经由一系列的反射和神经传导,最终形成视网膜上的图像,并传送至大脑皮层进行解释和理解的过程。

而在这一过程中,瞳孔作为眼睛的开关之一,起着至关重要的作用。

二、瞳孔对光的反射机制瞳孔是眼球中的一个孔,它的大小对于进入眼球的光线的量起到了调节作用。

当光线较暗时,瞳孔会扩张,以增加光线的进入量,同时可以使更多的光线通过晶状体聚焦到视网膜上,从而提高视觉的灵敏度。

而当光线较亮时,瞳孔则会收缩,减少光线的进入,以避免过多的光线对视网膜造成伤害。

三、瞳孔对光的反射传导通路1. 光线进入眼睛后,首先通过角膜和晶状体的折射作用,聚焦在视网膜上,形成倒立的实物像。

2. 视网膜感光细胞感受到光线的刺激后产生电信号,通过视神经传送至视觉皮层。

3. 在光线刺激下,视网膜中的色素细胞被激活,产生化学信号,经由神经元传导至脑干的瞳孔调节中枢。

4. 瞳孔调节中枢接收到信号后,通过神经传导作用,调节瞳孔的大小,以适应不同亮度下的光线条件。

5. 调节后的光线再次通过角膜和晶状体的折射作用,聚焦到视网膜上,从而形成清晰的像。

四、瞳孔对光的自主调节除了受到外界光线的刺激外,瞳孔的大小还受到自主神经系统的控制。

交感神经系统和副交感神经系统对瞳孔的大小起着相互调节的作用。

1. 在光线较暗的环境下,交感神经系统会释放去甲肾上腺素,刺激瞳孔括约肌收缩,使瞳孔扩张,以增加进入眼睛的光线量。

2. 在光线较亮的环境下,副交感神经系统主导,使瞳孔括约肌松弛,瞳孔收缩,减少光线的进入。

五、瞳孔对眼睛健康的重要性瞳孔对光的反射传导通路不仅在视觉过程中扮演着重要角色,同时也反映出眼睛健康状况的重要指标。

1. 瞳孔在昏暗环境下的扩张能力可以反映出视网膜感光细胞的敏感程度,对于提前发现和诊断视网膜疾病具有一定的意义。

2. 瞳孔在光线亮度变化下的自主调节能力也可以反映出自主神经系统的功能状态和眼睛内部的生物钟调节情况,对眼睛的整体健康和神经系统的状态都有一定的指示意义。

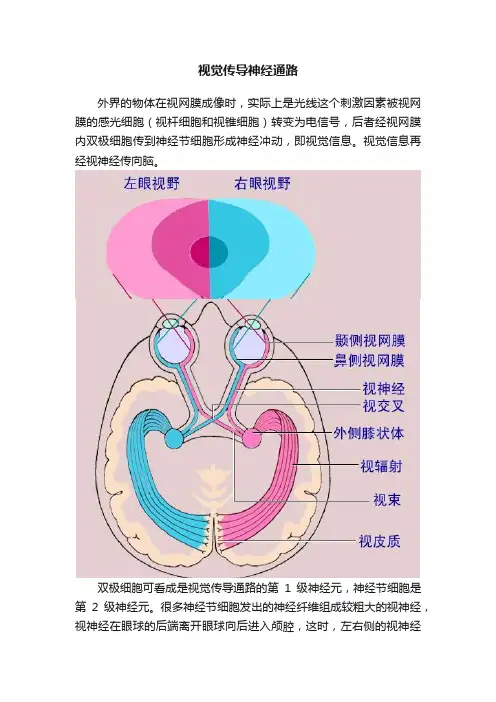

视觉传导神经通路

外界的物体在视网膜成像时,实际上是光线这个刺激因素被视网膜的感光细胞(视杆细胞和视锥细胞)转变为电信号,后者经视网膜内双极细胞传到神经节细胞形成神经冲动,即视觉信息。

视觉信息再经视神经传向脑。

双极细胞可看成是视觉传导通路的第1级神经元,神经节细胞是第2级神经元。

很多神经节细胞发出的神经纤维组成较粗大的视神经,视神经在眼球的后端离开眼球向后进入颅腔,这时,左右侧的视神经

发生了交叉,交叉的部位我们称之为视交叉。

有意思的是,左右侧视神经纤维并不是完全交叉,而仅仅是来自两眼鼻侧半视网膜的纤维发生交叉,来自两眼颞侧半(即外侧半)视网膜的纤维却不交叉,仍走在同侧。

视交叉之后连着视束,很显然,一侧的视束纤维并不是完全来自这一侧的眼球。

视束在大脑底面向后连于外侧膝状体。

外侧膝状体是一个重要的视觉信息传导的中间站,其中含有的第3级神经元,它们发出的大量纤维组成所谓的视辐射,视辐射的纤维最后投射到大脑枕叶的视觉中枢-即视皮质。

视觉信息只有传到脑的视皮质并经过处理、分析,才能最后形成主观的视觉感受。

简述视觉传导通路的组成

视觉传导通路主要包括眼睛、视神经、视交叉、视丘、视辐射和视皮层。

具体组成如下:

1. 眼睛:视觉传导通路的起点是眼睛。

在光线进入眼睛后,会经过角膜、瞳孔、晶状体和玻璃体等层次的光学系统,最终落在视网膜上。

2. 视神经:视网膜上的光感受器将光信号转化为神经冲动,然后通过视神经向脑内传递。

3. 视交叉:视神经终止于颞侧视交叉,在这里,神经信号会进行交叉,左侧视网膜传来的信息会传向右侧的大脑半球,右侧视网膜传来的信息会传向左侧的大脑半球。

这样,大脑可以同时处理双眼的信息。

4. 视丘:视交叉后,神经信号会传到下丘脑的背外侧区域,即视丘。

视丘是视觉传导通路中重要的中枢结构,负责初步的视觉信息处理。

5. 视辐射:视丘产生的信号会通过视辐射向视皮层传递。

视辐射是一组由白质构成的神经纤维束,连接了视丘和视皮层。

6. 视皮层:最终,神经信号会到达视皮层,也就是大脑的幕上皮层。

视皮层是视觉传导通路中最高级的处理中枢,负责进行高级的视觉信息处理和意识产生。

视觉传递通路解析视觉是人类感官之一,它通过眼睛、视神经、皮层等组织结构组成了视觉传递通路。

视觉传递通路是指从眼睛到大脑皮层的一系列生理过程,负责将光信号转换为感知、理解和行动等复杂的认知过程。

本文将从解剖学、生理学、神经科学等角度,深入探析视觉传递通路。

一、解剖结构视觉传递通路包括眼结构、视神经、视丘、视皮层等组织结构。

其中眼结构包括角膜、晶状体、虹膜等,能够将光机械能转换为神经兴奋;视神经由1条视神经和2条视交叉组成,将视觉信息从眼球传送到大脑;视丘是大脑的一个区域,包含前后两个部分,负责分析视觉信息的局部特征;视皮层是大脑皮层中负责识别和理解视觉信息的区域,分为初级视皮层和高级视皮层。

二、生理过程视觉传递通路的生理过程包括神经元的兴奋、电化学信号的传递、突触转换等。

当眼球感受到光信号时,光信号会引起视网膜的感光细胞产生神经兴奋,这些信号会经过神经元的轴突,通过突触将兴奋传递到下一个神经元。

每个神经元的轴突可以和其他神经元的突触相连,从而连接成网络。

这些网络会通过不断反复的神经元兴奋和抑制,来产生视觉体验。

三、神经机制视觉传递通路的神经机制包括特征选择、细节加工、上下文效应等。

视觉通路中的每一个节点都有特定的神经机制,以此来解析不同的视觉信息。

例如,初级视皮层上的神经元会选择具有方向选择性和空间频率特征的视觉信息,并进行简单的细节加工,从而可以识别物体的形状。

高级视皮层上的神经元则会进行更加复杂的分析,例如分析物体的运动方向、颜色、质地等。

此外,上下文效应也是视觉传递通路神经机制中的重要内容,当我们看到一组存在差异的图形时,我们会不自觉地将其视为同一个物体,这主要是因为我们的脑中能够拥有一个全局的视觉印象。

综上所述,视觉传递通路是视觉信息从眼球到大脑的传递过程,其解析机制涉及到解剖学、生理学、神经科学等多个方面。

对于人类来说,视觉是最重要的感官之一,对于认知、生活和工作都有重要的帮助。

深入理解和研究视觉传递通路的各个环节,有助于我们更好地掌握和应用视觉信息。

视觉传导揭示视觉信息在大脑中的传导途径视觉感知是人类获取外部世界信息最重要的感觉方式之一,而这涉及到视觉信息是如何从眼睛传导到大脑,并在大脑中被解读和理解的过程。

通过研究视觉传导的途径,我们能够更深入地了解人类感知和认知的机制,为相关疾病的治疗和改善提供理论基础。

1. 视觉传导的起点:眼睛与视网膜视觉感知的起点是眼睛,而视网膜是其中最重要的组成部分。

视网膜是位于眼球后方的一层光敏细胞组织,主要由感光细胞——视杆细胞和视锥细胞构成。

当光线通过眼睛进入视网膜时,这些感光细胞将光线转化为电信号,然后传递给视网膜神经元,进而向大脑传递。

2. 视觉传导的第一站:视神经视网膜中的神经树突将电信号转发到视神经,视神经是视觉传导的主要传递通路。

视神经由一束束神经纤维组成,将视觉信息从眼睛传输到大脑。

视神经的轴突延伸到眼眶后方,再穿过眼眶骨头最终连接到大脑的视觉处理区域。

3. 视觉传导的中转站:丘脑一旦视神经将视觉信息传递到大脑,其中一个重要的中转站就是丘脑。

丘脑是大脑中的一部分,位于大脑的中心位置。

丘脑接收到来自视神经的信息后,会进行初步处理和整合,然后将信息传递给其他的大脑结构,如视觉皮层。

4. 视觉传导的终点:视觉皮层视觉皮层是大脑中负责视觉处理和理解的部分,也是视觉传导的最终目的地。

视觉皮层包括许多区域,每个区域都有不同的功能,如形状、颜色和运动的分析。

当视觉信息传递到视觉皮层时,这些区域会按照特定的规律和顺序处理信息,以产生我们对外部世界的感知和理解。

总结:视觉传导在大脑中经过一系列的途径和步骤来实现,从眼睛开始,通过视网膜、视神经和丘脑等中转站,最终抵达视觉皮层,其中的每个步骤都发挥着重要的作用。

通过对这些传导途径的研究,我们可以更好地理解视觉信息在大脑中的传递机制,并为视觉障碍的治疗和改善提供理论指导。

在未来,随着技术的发展和研究的深入,我们相信对于视觉传导的理解会越来越精确和全面,为我们解开视觉感知和认知的奥秘带来更多的启示。

眼睛的秘密视觉信号的传导过程眼睛的秘密:视觉信号的传导过程秘密的视觉信号人类视觉系统是一个复杂的机制,它能够让我们感知和理解周围的世界。

而视觉信号的传导过程正是这一机制的核心部分。

本文将介绍眼睛的秘密:视觉信号的传导过程。

视觉信号传导的起源:角膜和晶状体视觉信号的传导始于角膜和晶状体。

角膜是位于眼球表面的透明结构,它充当了光学器件的角色,将光线聚焦到眼睛的后方。

晶状体是位于眼球内部的透明结构,它能够调节光线的折射,使之能够准确地聚焦在视网膜上。

视觉信号传导的接收器:视网膜视网膜是内膜的一层,位于眼球的背面。

它包含了大量的感光细胞,分为两类:棒状细胞和锥状细胞。

棒状细胞对光线的强度和运动敏感,而锥状细胞则对颜色和细节敏感。

当光线进入眼睛后,它会刺激视网膜上的感光细胞,产生电信号。

视觉信号的传导:神经通路一旦被感光细胞接收,视觉信号就会通过神经通路传递到大脑。

这个过程分为几个步骤:第一步,感光细胞将电信号转化为化学信号。

当感光细胞受到刺激时,它会释放一种化学物质叫做神经递质,它能够在细胞之间传递信号。

第二步,传导细胞接收到这种神经递质,并将信号传递给下一个细胞。

这些传导细胞的主要作用是将信号从视网膜传递到视神经。

第三步,视神经将信号传输到大脑。

视神经是一条由神经纤维组成的束,它从眼睛背面延伸到大脑的视觉中枢。

通过这条神经通路,视觉信号得以传递到大脑,并在那里被处理和解读。

视觉信号的处理:大脑的视觉皮层视觉信号到达大脑之后,它将被进一步处理和解读。

这个过程发生在大脑的视觉皮层中,这是一块位于大脑后部的薄层组织。

大脑的视觉皮层包含了许多细胞群,每个细胞群都负责处理不同的视觉信息。

比如,有些细胞群负责辨别形状,其他的细胞群负责感知颜色。

这些细胞群之间通过复杂的神经连接相互作用,从而实现对视觉信号的加工和整合。

最终,在视觉皮层中,视觉信号被转化为我们熟悉的图像和场景。

我们能够感知到物体的形状、颜色、运动等等,并根据这些信息做出相应的反应和判断。

视觉通道原理

视觉通道是人类的一种感知能力,通过眼睛的视觉系统,将感光

元件接收到的光信号转化为神经信号,最后传递到大脑的视觉中枢。

视觉通道的原理是基于光学、生物学和计算机视觉等多学科交叉的原理,主要包括光线传播、视网膜感受器、神经传递和大脑图像处理等

方面。

光线传播是视觉通道的基础部分,光线在空气、水、玻璃等透明

介质中传播时会发生屈折和反射,而眼睛的透明角膜和晶状体就可以

实现对光线的聚焦和调节,使其成为一个清晰的图像。

视网膜感受器是视觉通道的光电转换部分,包括视杆细胞和视锥

细胞。

视杆细胞主要负责黑白灰度的感知,并在昏暗处工作最为活跃;而视锥细胞主要感知不同颜色的光信号,并在明亮环境下表现更为活跃。

神经传递是视觉通道信号传递的核心部分,在视觉通道中,光信

号被转化为神经信号,通过视神经传递到大脑的视觉皮层。

大脑图像处理是视觉通道的最终部分,大脑对接收到的神经信号

进行复杂的计算和处理,从而将其转化为我们所看到的图像。

在这个

过程中,大脑可以进行颜色分辨、空间分辨、运动分辨等不同的信息

处理,最终形成一个完整的图像。

总之,视觉通道原理是光学、生物学和计算机视觉等多学科的交叉,通过眼睛的视觉系统将光信号转化为神经信号,最终被大脑处理

形成一个完整的图像。

这一原理的研究,不仅对我们理解视觉和认知

机制有一定的启示,而且在计算机视觉和人工智能等领域也有广泛的

应用前景。

视觉信息通过光信号传输到大脑视觉信息是我们日常生活中最为重要的感知方式之一,通过光信号传输到大脑。

人类大脑具备复杂的视觉处理系统,能够解析光信号并将其转化为我们所见的世界。

本文将详细介绍视觉信息传输的过程以及涉及的关键组成部分。

在我们开始探讨视觉信息传输的过程之前,首先需要了解光的本质。

光是一种电磁波,具有特定的频率和波长。

光波进入我们的眼睛后,通过我们的视觉系统传输到大脑,才能被我们感知到。

人类的视觉系统由许多部分组成,其中包括眼睛、视网膜、光感受器、神经通路和大脑皮层。

这些组成部分相互合作,完成光信号到大脑的传输过程。

视觉信息传输的第一步是通过眼睛接收光信号。

眼睛具有多个重要的结构,包括角膜、瞳孔、晶状体和虹膜。

当光线通过角膜和瞳孔进入眼睛时,瞳孔的大小会调节以控制光线的进入量。

晶状体会调节其形状,使光线在眼睛的后部的视网膜上聚焦。

视网膜是视觉系统的关键部分,其中包含了大量的光感受器,称为视网膜杆状细胞和视网膜锥状细胞。

视网膜杆状细胞对光的强度做出反应,而视网膜锥状细胞则对光的颜色做出反应。

这些光感受器会将光信号转化为电信号,然后通过神经通路传输到大脑皮层。

视觉信息传输的下一步是光信号在神经通路中的传递。

视网膜中的光感受器细胞将电信号传递给视神经,然后经过一系列的神经传递,在视觉通路中传输到大脑皮层。

视觉通路涉及多个脑区域,包括丘脑、视觉皮层和其他相关脑区。

视觉信息传输到大脑皮层后,大脑皮层的神经元将解析和处理这些信号,以形成我们所见的图像。

大脑皮层拥有数十亿个神经元,它们之间形成了复杂的连接网络。

这些神经元通过突触连接,在传递和处理信息时发挥重要作用。

最终,大脑皮层会将视觉信息进一步解析,以产生关于物体形状、颜色、运动和深度的感知。

这些感知是由大脑对光信号进行高级处理和解析后所产生的结果。

总的来说,视觉信息通过光信号传输到大脑的过程涉及眼睛、视网膜、光感受器、神经通路和大脑皮层等多个组成部分。

神经系统对视觉信息的处理和传递

一、简介

狗为什么一听见铃声就分泌唾液?人们是怎样学习、记忆的?这些神奇的现象是如何发生,而神奇的背后就是科学家努力探索大脑发现的。

神经科学几乎包括了自然科学的方方面面,神经系统(nervous system)是机体内起主导作用的系统。

内、外环境的各种信息,由感受器接受后,通过周围神经传递到脑和脊髓的各级中枢进行整合,再经周围神经控制和调节机体各系统器官的活动,以维持机体与内、外界环境的相对平衡。

人体各器官、系统的功能都是直接或间接处于神经系统的调节控制之下,神经系统是整体内起主导作用的调节系统。

人体是一个复杂的机体,各器官、系统的功能不是孤立的,它们之间互相联系、互相制约;同时,人体生活在经常变化的环境中,环境的变化随时影响着体内的各种功能。

这就需要对体内各种功能不断作出迅速而完善的调节,使机体适应内外环境的变化。

实现这一调节功能的系统主要就是神经系统。

眼睛在很多方面就像一个照相机,但是眼睛捕捉到的图像远比照相机捕捉到的图像完整,不仅有形状颜色,还有空间位置和运动状态。

这个复杂信息的获得是靠众多视觉系统的神经元来分工合作完成的,视网膜上投射的图像信息经过中枢神经系统来分析和诠释。

二、离视网膜投射

离开眼睛的神经通路始于视神经,称为离视网膜投射。

离视网膜投射的组成部分依次为视神经、视交叉和视束。

视神经自视盘处离开双眼,经眼球后部骨性眼眶内的脂肪组织,然后穿过颅底部垂体腺的前方。

在视交叉,来自视网膜鼻侧的轴突相互交叉至对侧。

之后,离视网膜投射的轴突形成视束,在软脑膜下方沿间脑的外侧表面行进。

来自各自视网膜鼻侧的纤维在视交叉处进入对侧,因为关于左右半视野的所有信息均被导入大脑的对侧,视神经纤维在视交叉处交换,因此左半视野为大脑右半球所“看见”,右半视野为大脑左半球所“看见”。

介导视觉感知的视觉通路如下图1所示。

图1.介导视觉感知的视觉通路

视束中的一小部分轴突离开视束,与下丘脑的神经元形成突触连接,对一系列生物节律的同步作用具有重要作用;另有10%左右的轴突穿过丘脑止于中脑,野就是向中脑顶盖的部分区域,即上丘,这可以对瞳孔大小以及某些方式的眼动进行控制。

视束中的大多数轴突终止于丘脑背侧的外侧膝状体核(LGN),它的神经元轴突向初级视皮层形成投射,这个自LGN向中枢的投射称为视放射,这个通路介导视觉感知。

视拓扑图是一种相邻的视网膜细胞向它们靶结构中的相邻区域输送信息的组构方式,在这种方式下,视网膜的两维表面被投影到四叠体的两维表面。

视野对按视拓扑图所组成结构的投射往往是变形的,因为视网膜细胞对视觉空间的采样不是均一的,视拓扑投射图中央区域几度内的视野呈过度表达,或被放大;其次由于感受野的交叉覆盖,一个离散的光点可以激活视网膜中的许多细胞,以及靶结构中的更多细胞,上丘视拓扑图中一个位置,实际上是当视网膜上一个相应部位被一个光点所刺激后,突触后活动的峰值所在的位置。

三、视知觉通路

1.丘脑外侧膝状体核

位于丘脑背部左右两个外侧膝状体核是两条视束的主要目标。

从横切面上看,每个外侧膝状体核由6层细胞组成。

右侧LGN接收左侧视野的信息。

左侧视野为左视网膜的鼻侧和右视网膜的颞侧所看见。

在LGN,来自两个眼睛的输入保持分离。

在右侧LGN,右眼轴突在第2、3和5层与LGN细胞形成突触。

左眼的轴突与1、4和6层细胞形成突触。

来自视网膜的M型、P型、及非M-非P神经节细胞与LGN中不同层次中的细胞形成突触,视网膜P型神经节细胞全部投射到

外侧膝状体核背侧细胞即小细胞层,视网膜M型神经节细胞全部投射到外侧膝状体核腹侧细胞即大细胞层,视网膜非M-非P型神经节细胞投射到位于外侧膝状体核各层的腹侧面的颗粒细胞层。

2.初级视皮层

大脑皮层可以分为很多区域,其中外侧膝状体核的神经元轴突向初级视皮层形成投射,初级视皮层为Brodmann17区,位于灵长类动物大脑的枕叶,又叫V1区和纹状皮层。

纹状皮层神经元细胞体的排列大致上可以分为6层,细胞层分别被命名为第VI、V、IV、III、II、I层,第IV层又分为IV A,IV B,IV C 亚层,IV C层进而又分成两层IV Cα和IV Cβ。

LGN大细胞和小细胞的输入是分离的,LGN大细胞投射至IV Cα,小细胞投射至IV Cβ。

由于左眼和右眼对IV的输入像斑马条纹一样交替出现,那么左眼和右眼的LGN信号在到达纹状皮层的IV C层时是可以区分的。

从视网膜到纹状皮层有3条并行通路。

第一,大细胞通路始于视网膜的M 型神经节细胞,这些细胞轴突投射至LGN的大细胞层,然后又投射至纹状皮层的IV Cα,最后投射到IV B层;第二,小细胞通道始于视网膜的P型神经节细胞,这些细胞轴突投射至LGN的小细胞层,然后又投射至纹状皮层的IV Cβ,最后投射到IIII层的斑块区和斑块间区;第三,颗粒细胞通道始于视网膜的非M-非P型神经节细胞,这些细胞轴突投射至LGN的颗粒层,然后直接投射到第III层的斑块区。

3.纹区外视皮层

纹状皮层是接收LGN信息的第一个皮层区域,除了纹状皮层之外还有两大皮层视觉信息处理通路。

其一自纹状皮层由背侧伸向顶叶,作用在于对运动视觉的分析;另一个由腹侧投射至颞叶,其作用为对于物体的辨认。

在恒河猴大脑上研究纹状皮层以外的视觉中枢两条通路如下图2所示。

图2.恒河猴大脑纹状皮层以外的视觉中枢腹侧和背侧视觉信息处理通路

图3.视觉中枢腹侧和背侧视觉通路中的信息传递

由图3可以看出,背侧通路信息处理由V1投射的目标扩展至V2和V3区,然后又投射到V5区,或称MT区,特化为对物体运动进行处理,它有明显的特征,几乎所有的细胞都具有方向选择性,对各种类型的运动有反应,如对其他区域的细胞并部构成良好刺激的移动光点。

MT区自诸如V2和V3等一系列其他皮层区域接收有序的视拓扑投射,同时接收来自纹状皮层IV B层的神经元。

下一个投射的区域为MST区,这就是完整的背侧通路。

MST区具有对直线移动、辐射状的移动、以及环形移动等运动敏感的细胞。

腹侧通路是V1区投射的目标扩展至V2和V3区,再投射到V4区,V4区通过V2区的一个中继站接收纹状皮层斑块区和板块间区的输入。

和纹状皮层细胞相比,V4区神经元具有较大的感受野,而且许多细胞既有方位选择性也有颜色处理的特化过程。

V4的一个主要输出是下颞叶区的IT区,IT区受很多颜色和抽象形状的刺激,这个区域对视觉感知和视觉记忆都是很重要的。

四、总结

视觉是人类最重要的感觉,人脑获取的全部信息中有95%左右来自视觉。

眼

受光线刺激后,产生神经冲动传入大脑皮层视中枢而获得的主观感觉。

主要包含

感知光的强弱,辨别物体或符号的轮廓、形状、大小、空间位置及色彩。

人类眼

球呈前面略突出的球形,结构颇似照相机,由角膜、房水、晶状体和玻璃体组成

折光系统,起凸透镜的作用;眼球壁构成“暗箱”;瞳孔的大小变化可调节进入

眼内的光量。

外界物体发出或反射的光线入眼后,经过折光系统折射、聚焦,在

视网膜上形成清晰的倒像。

视网膜由大脑皮层衍化而来,主要含有感光细胞(视

杆、视锥细胞)和神经联系细胞。

其中视杆细胞对弱光敏感,主要在昏暗环境中

产生暗视觉,但只能辨别明暗,不能分辨物体的精细程度和颜色;视锥细胞感受

强光和色光,在亮环境下产生明视觉和色觉,对物体的细节和颜色分辨力强。

视

觉信息在视网膜内进行初步编码、加工后,经视神经传入大脑枕叶的视觉中枢,

由视中枢对信息作进一步处理、分析、整合而形成视觉感知。

视觉的形成是自眼睛通过丘脑至皮层的感觉通路,视觉实际上包含了对物

体不同特性的感知,诸如颜色、形状、运动等等,这些特性由视觉系统的不同细

胞并行地进行处理。

这个信息处理过程需要在丘脑有一个对输入严格的区分;在

纹状皮层有一些有限的信息会聚,以及最后在其被输送至高级皮层区域之前由广

泛的信息的分离,广泛分布的皮层活动被整合,以形成一个对视觉世界的完整无

缺的感知。

不光是视觉系统,其他的听觉和触觉系统等都有类似的组织原则,有

并行处理、感觉表面的拓扑投射、丘脑背侧、皮层模块和多个皮层表达的突触连

接。

参考文献:

[1]贝尔, 康纳斯, 帕拉迪索,等. 神经科学:探索脑[M]. 高等教育出版社,

2004.

[2]李朝义. 视觉中枢研究的新进展[J]. 生理科学进展, 1987(1):17-23.

[3]林玲, 童绎, LINLing,等. 视网膜多巴胺系统在视觉信息传递中的作用[J].

国际眼科纵览, 2011, 35(3):168-172.

[4]罗茀荪. 视觉中枢神经元回路的研究[J]. 生理科学进展, 1982(3):23-28.

(专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。

可复制、编制,期待你的好评与关注)。