黄河三角洲北部风电场对水体蒸散发的影响

- 格式:pdf

- 大小:2.19 MB

- 文档页数:5

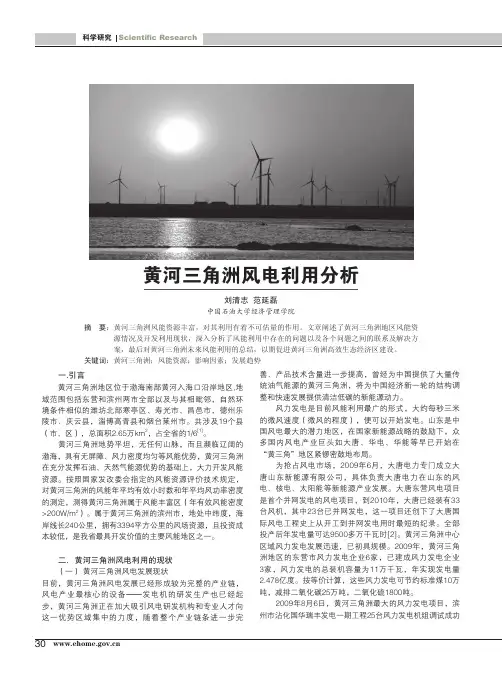

黄河三角洲风电利用分析刘清志 范延磊中国石油大学经济管理学院摘 要:黄河三角洲风能资源丰富,对其利用有着不可估量的作用。

文章阐述了黄河三角洲地区风能资 源情况及开发利用现状,深入分析了风能利用中存在的问题以及各个问题之间的联系及解决方 案,最后对黄河三角洲未来风能利用的总结,以期促进黄河三角洲高效生态经济区建设。

关键词:黄河三角洲;风能资源;影响因素;发展趋势 一.引言 黄河三角洲地区位于渤海南部黄河入海口沿岸地区,地域范围包括东营和滨州两市全部以及与其相毗邻,自然环境条件相似的潍坊北部寒亭区、寿光市、昌邑市,德州乐陵市、庆云县,淄博高青县和烟台莱州市。

共涉及19个县(市、区),总面积2.65万km2,占全省的1/6[1]。

黄河三角洲地势平坦,无任何山脉,而且濒临辽阔的渤海,具有无屏障、风力密度均匀等风能优势,黄河三角洲在充分发挥石油、天然气能源优势的基础上,大力开发风能资源。

按照国家发改委会指定的风能资源评价技术规定,对黄河三角洲的风能年平均有效小时数和年平均风功率密度的测定,测得黄河三角洲属于风能丰富区(年有效风能密度>200W/m2)。

属于黄河三角洲的滨州市,地处中纬度,海岸线长240公里,拥有3394平方公里的风场资源,且投资成本较低,是我省最具开发价值的主要风能地区之一。

二.黄河三角洲风电利用的现状 (一) 黄河三角洲风电发展现状目前,黄河三角洲风电发展已经形成较为完整的产业链,风电产业最核心的设备——发电机的研发生产也已经起步,黄河三角洲正在加大吸引风电研发机构和专业人才向这一优势区域集中的力度,随着整个产业链条进一步完善、产品技术含量进一步提高,曾经为中国提供了大量传统油气能源的黄河三角洲,将为中国经济新一轮的结构调整和快速发展提供清洁低碳的新能源动力。

风力发电是目前风能利用最广的形式,大约每秒三米的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。

山东是中国风电最大的潜力地区,在国家新能源战略的鼓励下,众多国内风电产业巨头如大唐、华电、华能等早已开始在“黄三角”地区紧锣密鼓地布局。

蓬莱市风电开发建设水土流失问题及防治对策蓬莱市地处山东半岛最北端,濒临黄、渤海,海岸线长86公里,风力资源丰富,发展风电具有优越的条件。

近年我市风电开发进展迅速,装机规模也在不断扩大,但在风电开发建设过程中,由于不可避免地进行大规模的扰动地表作业,破坏地貌植被,加剧项目区的水土流失,甚至引发次生环境灾害。

因此,查清风电开发建设水土流失特点,并有针对性地提出防治对策,对保障风电项目良性发展,改善生态环境,促进生态文明建设具有重要意义。

一、蓬莱市风电项目发展现状截止到2019年底我市共引进国电、中电、国华、华能、鲁能等6家大型电力集团重点建设大柳行、大辛店、刘家沟、南王、村里集、小门家、北沟等7个镇街风能资源较好、装机规模较大的陆地,装机容量近60万千瓦,年实现销售收入近4亿元。

二、风电开发建设水土流失特点通过对风力发电项目的调查,风电项目开发建设造成水土流失主要有以下几个特点:1、项目组成内容多,土壤侵蚀形式多样。

风电项目一般由风电机组、集电线路、升压站、风电道路等工程内容组成,施工过程中水土流失形式呈现出“点、面、线”并存的特点。

“点”状侵蚀集中于风电机组开挖区,“面”状侵蚀集中于风机安装场地、升压站等场地平整;“线”状侵蚀集中于道路开挖、集电线路建设等,特别是山丘区风电场项目道路路线长,地形起伏大,一般采取半挖半填的施工方案,往往形成高开挖、高填方边坡,极易造成水土流失。

2、水土流失影响范围大。

风电项目通常位于山顶、山坡地带,其水土保持功能比较薄弱,植被破坏后恢复难度大。

风机的塔筒、叶片等设备的运输对道路条件要求高,为避免运输中划伤风机叶片,风电道路两侧不允许有高大的林木,因此对道路沿线两侧林木植被的破坏比较严重。

同时在山顶上和较陡边坡开挖土石方,对下游造成的潜在水土流失危害影响范围更大。

3、工程挖填土石方量大,弃渣较难处置。

风电机组安装场地整平、风机基础土石方挖填、风电道路修筑等,土石方开挖回填量较大,尤其对于土层薄、下伏基岩的作业面,石方开挖一般采取爆破方式,爆破后的土石渣只能作为弃渣处置,难以综合利用,并且由于建设地点多位于山坡,土石渣运输不方便,堆放区域空间不足且地势陡峭,处置不当极易引起渣体滑塌,加重水土流失,引发安全隐患。

黄河三角洲气候变化及其湿地水文响应研究

张翠,史丽华(山东师范大学地理与环境学院,山东济南250014)

[摘要】摘要以东营气象站1967-2011年气温与降水量实测资料为基础, 采用滑动平均、趋势分析等方法,对黄河三角洲湿地近45年的气候变化特征进行分析。

结果表明,20世纪60年代以来,该区域气温有显著升高趋势,倾向率为0.491°C/10a ,年降水量有微弱的减少趋势,倾向率为-2.362 气候要素的综合变化使黄河三角洲湿地区域的湿润系数有比较显著的降低趋势;黄河三角洲湿地水循环诸要素中,人工补给量和渗漏量变化不大可忽略不计,降水量和上游来水量均处于减少状态,水分支出中蒸散发量呈増加趋势,且年均降水量少于蒸散发量,上游来水量少于入海量,湿地水循环整体处于"入不敷出"的状态。

[期刊名称]安徽农业科学

【年(卷),期】2015(000)026

【总页数】3

【关键词】关键词黄河三角洲;湿地;水文特征;气候变化;响应

水是维系湿地生态系统稳定和健康的决定性因子[11湿地水文因对气候变化具有高度敏感性和脆弱性而备受关注,成为当前水文气候研究的重点。

近几年, 国际上广泛开展了水文变量对气候变化的响应研究,在水文特征及其变化规律、

响应机制、模型模拟等方面取得了一些重要成果[2 - 9 L目前的研究主要集中在西北干旱区,东北寒旱区和高原冻土区等典型地貌或生态脆弱区,对长江流域、海河流域和松辽流域等大中尺度流域的硏究相对较多,对小尺度流域的相关研究涉及较少[10 ]。

大部分研究关注的是气候变化对径流或降水的影响,。

黄河冲积平原区清风湖风电场项目水土保持措施初探任建锋【期刊名称】《中国水利》【年(卷),期】2016(000)006【总页数】2页(P42-43)【关键词】风电场;水土流失;水土保持措施【作者】任建锋【作者单位】山东省滨州市水利局,256600,滨州【正文语种】中文【中图分类】S157风能资源是清洁的可再生无污染能源,风力发电作为技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的新能源发电方式之一,越来越得到国家的重视。

风能资源丰富的黄河冲积平原区成了这些项目的重要选择地。

在风电场建设过程中必然会对地表产生扰动,破坏土壤和植被,加剧当地水土流失,影响生态环境。

加强水土流失防治、把对生态环境的影响降到最低成为了风电场建设工程必须要考虑的问题。

下面以山东沾化清风湖100 MW风电场工程为例,对黄河冲积平原风电场建设过程中的水土流失特点进行分析,并探讨可行的水土保持措施。

沾化清风湖100 MW风电场工程位于山东省滨州市沾化县,总占地42.79 hm2,其中永久占地12.99 hm2,临时占地29.80 hm2;建设规模为50台单机容量2 000 kW的风机机组,建设1座220 kV风电场升压变电所,安装1台100 MVA变压器;总投资92 475.53万元;年上网电量约为21 863万kW·h。

项目区属暖温带大陆性季风气候,四季分明,雨热同季。

全年平均降水量为569.6 mm,年最大降水量1 064 mm,年最小降水量为295.8 mm;平均年蒸发量1 806 mm,年际变化不大。

该区长年多风,终年处在冬夏季风的交替控制下,多年平均最大风速16 m/s,平均大风日数22天。

项目区土壤以潮土为主,土地利用现状为草地、耕地、水域及水利设施用地。

建设风电场最基本的条件是要有高质量的风能资源,年平均风速在5 m/s以上,30 m高处的有效风力时数在6 000 h以上,风功率密度一般应大于150 W/m2。

浅议黄河三角州水污染问题与控制措施【论文关键词】:黄河三角州水污染问题措施【论文摘要】随着黄河泥沙的不断淤积和发展过程,形成的黄河三角州,是我国三大江河三角州之一,是我国第二大油田—胜利油田所在地,自然资源丰富,地理位置优越.自1961年开始的石油勘探开发,揭开了三角州发展的序幕,使黄河三角州成为我国著名的石油、天然气工业基地。

目前石油天然气开采和石油化工工业是黄河三角州地区的主导产业和优势产业,但也是“三废”污染大户。

随着工业的发展,造成的河水污染已相当严重,所以提高污染防治能力,逐步改善环境质量进一步恶化的局面已成为当务之急。

把黄河水污染治理工作作为当前一项重要的政治性任务来抓,确保认识到位、领导到位、责任到位、措施到位、污染治理到位。

是解决三角州地区水环境综合治理的关键。

一、黄河三角州水体环境质量状况(一)黄河东营段概况及水体质量黄河东营段左岸自利津县南宋乡,右岸自东营区老于村西入境,流经利津县、东营区,由垦利县东部清水沟流路注入渤海,河道全长188公里。

黄河是东营市最大客水资源。

1950~2005年,黄河利津水文站年平均径流量为219.38亿立方米,年平均输沙量为8.36亿吨;年内分配不均匀,汛期(7-8月份)径流量约占50%以上,非汛期径流量不足50%,枯水期正值用水高峰期径流量极小,有时甚至断流,对三角州地区工农业生产和人民生活及生态环境改善造成一定的困难。

为此,黄河水利委员会加强对黄河水量的统一调度,已经实现了黄河连续8年不断流。

所以,研究黄河水资源现状及存在的水环境问题,提出控制污染保护环境的有效对策,对黄河三角洲的可持续性发展提供水资源的保障具有重要意义。

(二)三角州地区水体质量黄河水质较好,根据东营市环境监测站黄河利津水文站断面检测结果显示,除黄河特有的悬浮物含量较高外,绝大多数检测项目均在国家地面水环境质量标准(gb3838-88)三类水质范围内,达到饮用水标准。

另有化学需氧量超过五类水质标准,石油类污染严重等,说明黄河三角州地区水质虽好,但已受有机物的污染。

《水产养殖》2021年第2期!术#$% doi:10.3969/j.issn.l004-2091.2021.02.016黄河三角洲地区影响淡水规模化养殖技术效益的因素及对策探讨赵建波(滨州高新技术产业开发区小营街道办事处,山东滨州256623)黄河三角洲地区淡水资源丰富,规模化养殖产业快速发展,在养殖技术和鱼苗繁殖培育方面都取得了显著的成果,但在淡水规模化养殖过程中依然存在一些技术问题,如何突破淡水养殖业的发展瓶颈,已成为养殖业发展迫切需要解决的问题。

目前淡水养殖已成为黄河三角洲地区主要的水产养殖方式,因此对养殖技术的影响因素进行研究有着重要的。

1淡水规模养殖户生产技术效益的影响因素1.1直接投入对大规模淡水养殖技术效益的影响规模养殖过资的方式,水面,会取得一定的规模效益,但会逐渐降技术效益,导,对效益有显化,为常见。

在规模淡水养殖中,鱼苗方面的资入过,逐渐降效益,导过产效益的。

和逐渐,会对水成一定,水化,影响了养殖鱼的。

1.2间接投入对规模化淡水养殖技术效益的影响规模淡水养殖资的方,会降技术的效益,在影响方面,资入对技术的影响面影响。

养殖在鱼和方面的资,会的资。

规模淡水养殖需要进的养殖,淡水养殖的技术效益。

在逐渐的,发现淡水养殖过程中的问题有进养殖技术效益的。

养殖面会对技术效益产生一定的影响,但是需要对养殖面积的!性进行,面方面的和1.3养殖品种对技术效益产生的影响规模淡水养殖中养殖和技术效益有着的,需要的m 影响面,养殖会对技术效益产的影响。

规模淡水养殖需要对进行区,但大养殖会对鱼的进行,降技术效益。

规模淡水养殖有资的,在和养殖技术方面成更,很养殖户将重放在技术上,有对鱼苗的进行m规模淡水养殖未能发挥岀应有的规模效应,和淡水鱼有着一定的,鱼的繁琐复杂,所以对养殖的水平有着高的要求,一般的养殖无法发挥规模养殖模式的优势,到位而造成技术效益逐渐降导的叫1.4养殖人员对技术效益的影响规模化淡水养殖人员的文化水平和素质,会对技术效益成影响,淡水规模化养殖都有着学历的,聘的人员能力无满足日运营标准,雇的员都农民,缺少技术人员的支,养殖人员能力弱,已成为普遍象,若想淡水养殖自身的运行效益,需要解决员能力方面的问题,样才能逐渐提高技术效益'2(m2淡水规模养殖生产技术效益问题的解决对策方案2.1增加资金扶持力度,解决直接投入问题规模淡水养殖,在技术和规模效益方面都有作者简介:赵建波(1973—),男,水产工程师,研究方向为水产养殖业技术与推广.E-mail:***************叵]!术#$%《水产养殖&2021年第2期一定的优势,但在已有的养殖条件下,需要逐渐优化资金投入结构,才能提高规模化养殖的效益。

黄河中游气温变化趋势及其对蒸发能力的影响王国庆1、2荆新爱1姜乃迁1(1.黄河水利委员会,郑州,450003)(2.水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,南京,210098)摘要:气温是影响流域蒸发的一个重要因素。

收集整理了黄河中游6个站点的气象资料,采用Spearman秩次相关检验法、Mann-Kendall秩次相关检验法等多种方法相结合的途径,对黄河中游代表性站点的气温变化趋势进行了显著性分析检验。

根据蒸发能力与气温的关系,建立了简洁且实用的指数型蒸发能力估算公式,进一步分析了气温变化对流域蒸发能力的影响。

结果表明:近几十年来,黄河流域气温具有明显的升高趋势。

气温与蒸发能力之间具有良好的正相关关系,在气温升高1℃的情况下,流域蒸发能力约增加5.0%~7.0%。

关键词气温变化趋势检验黄河中游蒸发能力影响1.前言自1840年工业革命以来,大气中二氧化碳的浓度增加了30%,已经从280ppmv增加到368ppmv。

政府间气候变化专业委员会(IPCC,Intergovernmental Panel on Climate Change)的系列报告表明,在20世纪的100年中,全球地面空气温度平均上升了0.4℃~0.8℃。

根据不同的气候情景模拟结果,估计未来100年中全球平均气温将每十年升高0.2℃,21世纪末温度将升高1.4-5.8℃ [1-2]。

尽管这种预测还有很大的不确定性,但全球气候变化将会对农业、林业、水资源和沿海地区等领域或部门造成较大影响,已被越来越多的国家及民众所认同。

气候变化已经成为国际社会公认的最主要的全球性环境问题之一。

气温是对大气中温室气体增加最敏感的因子之一,并且通过对蒸发的影响进而可影响到流域性水文循环。

黄河中游地处中纬度干旱、半干旱地区,是全球气候变化的敏感地区,在全球温室气体增加的背景条件下,黄河中游的气温是如何变化的?又对蒸发会产生什么样的影响,这些均是水文气象学者及流域管理者十分关心的问题[3]。

天风是否会对湖泊或海洋中的水流产生影响?一、天风对湖泊中的水流产生的影响湖泊作为地表水体的重要组成部分,受到了天气因素的广泛影响。

天风作为其中一种天气因素,对湖泊中的水流产生了一系列的影响。

1. 湖泊水面蒸发率的增加天风的吹拂使得湖泊水面的蒸发率增加。

天风吹过湖泊表面时,会加速水分的蒸发。

特别是在干燥、偏高温的季节,天风会加速湖泊中水分的流失。

这会导致湖泊水位下降,造成水流速度的变化。

2. 湖泊中的水流方向发生改变天风的方向性使得湖泊中的水流方向发生变化。

当天风吹向湖泊的一侧时,会将水流推向湖泊的另一侧。

这种水流的变化会对湖泊中的生态系统产生一定的影响。

3. 湖泊氧气含量变化天风对湖泊中的水流产生的影响还表现在氧气含量的变化上。

天风吹过湖泊表面时,会加速水体与空气之间的气体交换。

这会导致湖泊中氧气含量的变化。

氧气是湖泊中生物生存所必需的,其含量的变化将直接影响湖泊中生物的生长和繁衍。

二、天风对海洋中的水流产生的影响与湖泊不同,海洋是一个巨大的水体系统,天风在其中的影响也更加复杂和广泛。

1. 建立海洋表面水流的核心区天风对海洋中的水流产生的第一个重要影响是建立了海洋表面水流的核心区。

海洋表面上的风将海水推向某个方向,从而形成了表面水流。

这种表面水流不仅影响海洋生态系统,还会对气候产生影响,如海洋表面水温的分布。

2. 形成海洋水域的环流系统天风还会对海洋水域的环流系统产生影响。

海洋中的环流系统是由风力、地球自转、地球引力等多种因素共同作用而产生的。

天风是其中一种重要因素,它的方向和强度都会对环流系统产生影响。

不同的环流系统对海洋中的水流速度和方向都有显著影响。

3. 影响海洋生物的迁徙和分布天风对海洋生物的迁徙和分布也有影响。

海洋中的生物通常依靠水流进行迁徙,天风对水流的改变会直接影响生物的迁徙路径和速度。

此外,天风还会带来食物和养分,对海洋生态系统的平衡和稳定起到重要作用。

综上所述,天风对湖泊或海洋中的水流都有着明显的影响。

作者: 魏庆勇[1] 刘巧梅[2] 刘来胜[3]

作者机构: [1]聊城市河道工程管理处,山东聊城252000 [2]聊城灌溉处工程队,山东聊城252000 [3]中国水利水电科学研究院,北京100038

出版物刊名: 环境与可持续发展

页码: 11-13页

主题词: 风电场 环境影响 环境保护

摘要:本文主要研究风电开发的环境影响问题,从三个方面进行了分析阐述:1、风电场建设对环境的有利影响;2、风电场建设对环境的不利影响,根据建设过程,分为建设期和运行期2个阶段对产生的主要环境问题进行了分析;3、风电场开发建设对环境影响评估的现状及需要解决的问题。

开题报告海洋科学风场对黄海暖流形成和变化的影响一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义1、国内外研究动态在我国东海的东北部,济州岛以南,有一支沿着西北方向进入南黄海的海流,在海洋学上称为黄海暖流。

从水团结构分析,也称之为南黄海暖流水[1]或南黄海高盐水[1-2]、黄海暖流水。

从20世纪的30年代,Uda首次提出黄海环流的基本模式以来[3],黄海暖流就被广泛认为是黄海环流的主要组成部分。

黄海暖流水作为黄海唯一一支输运外海高盐水的流动,其具有低溶解氧含量和高盐高温的特征,同时它的消长变化对黄海的水交换以及整个黄海海洋环境有着极其重要的作用。

所以,黄海暖流成为黄海海洋调查研究的核心项目。

早期的研究认为黄海暖流是对马暖流的一个分支[3-6]。

外国学者Kondo首先指出,冬季黄海暖流的主流部分是沿黄海西侧向北流入黄海,并且有少部分海水从黄海暖流中分离出来,顺时针绕济州岛运动[7]。

上个世纪的80年代,Hsueh (1988)[8] 曾在黄海槽及其邻近的海域投放了多个测流潜标,根据其研究结果,证明了风是形成黄海环流的一个非常重要的驱动力,黄海暖流是以一种补偿水的性质出现的。

Lie则认为冬季黄海暖流似乎仅局限在济州岛西侧海域,它不能通过济州岛北侧温盐锋进入黄海[9]。

在后一阶段, 他则进一步的指出黄海暖流仅是在强北风作用下向北运行的一支间隙流,并不是一支稳定的北向流[10]。

Beardsley等人是最早指出黄海暖流并非对马暖流的分支的学者,而是在济州岛的南侧从台湾暖流中分离出来的[11]。

后来,方越等中国学者的数值试验则证明了这一结果[12]。

黄海暖流不是一支持久性的平均流,从成因讲,它是一种偶尔性的由风驱动的海流事件,也许称它为黄海风海流会更加合适一些。

黄海地势由北和东西两侧向中央和东南向倾斜,济州岛西侧向北伸展至水深70至100米处有狭长深槽,称为“黄海海槽”。

槽的西侧宽缓平坦,东侧比较陡窄。

关于黄海暖流的存在以及它的维持机制,有学者认为其是一支常年稳定存在的流,并指出风是改变其路径和强度变化的原因[13,14]。

工程施工引起地三山岛附近海域地悬浮物扩散研究-畜牧渔业论文工程施工引起地三山岛附近海域地悬浮物扩散研究基金工程:《辽东湾海域多因素耦合影响水质预测预报模型研究》,辽宁省博士启动基金工程(20111071).作者简介:赵海勃(1983–),男,辽宁大连市人,海洋环境研究室助理工程师.Email: [emailprotected]通讯作者:王昆(1979–),女,辽宁大连市人,博士,助理研究员.DOI:10.3969/j.issn.1004-6755.2014.03.004工程施工引起地三山岛附近海域地悬浮物扩散研究赵海勃1,2,3,王昆1,2,3,宋伦1,2,3,刘桂英1,2,3,宋永刚1,2,3(1. 辽宁省海洋水产科学研究院,辽宁大连 116023;2. 辽宁省海洋环境监测总站,辽宁大连 116023;3. 辽宁省海洋渔业环境监督监测站,辽宁大连 116023)摘要:利以非恒定保守型水质跟踪预报模型,将施工引起地污染物作为线源影响输入,模拟了三山岛附近海域工程施工前后地水动力及悬浮物浓度地平面实時分布状况.给出否同典型時刻下该海域地潮流场及浓度场地计算结果,据此對三山岛附近海域工程施工后地悬浮物對流输运状况进行分析评价.关键词:三山岛;非恒定保守型水质跟踪预报模型;悬浮物扩散小窑湾.大窑湾及大连湾是黄海北部地重要原升构造湾,周围陆地为海拔较低地丘陵地貌和堆积平原,高处经受风化剥蚀,低处接收沉积物堆积.常见剥蚀地貌有尖-圆顶状侵蚀-剥蚀高丘.圆顶侵蚀-剥蚀低丘和剥蚀台地等,地形起伏平缓,相對海拔较低.丘陵坡脚及谷地常见坡洪积.冲洪积扇裙.偶见冰川作以形成地冰积台地.冰碛台地,已及湖积凹地.风成砂地等.靠近海湾湾顶陆域多见冲洪积平原.河流三角洲和海积平原.海岸为典型地基岩海岸,尤已岬角处海岸最为典型,发育海蚀崖与倒石堆.海蚀洞穴.海蚀残丘和岩脊滩.湾顶处已堆积地貌为主,常见岸堤.潟湖.海滩.沙嘴等.三山岛位於大连湾[1]湾口东南外海区域,湾内海底地貌已水下浅滩为主,自湾顶向湾口缓慢倾斜,地形平坦单调.大连湾口处坡度显著增大,水深自15 m迅速增加倒30 m,坡度达倒15‰,海底地形总体平坦单调.正是得力於其独特地海况和水质条件,其国家级水产种质资源保护区——三山岛海域国家级水产种质资源保护区地实验区和三山岛市级海珍品资源保护区位於其附近海域,由於工程施工地需要,施工引起地污染物排放入海,影响其保护区地海水水质状况,本文利以非恒定保守型水质跟踪预报模型[2],将施工引起地污染物作为线源影响输入,模拟了三山岛附近海域工程施工前后地水动力及悬浮物浓度地平面实時分布状况.1水动力环境影响分析再海洋环境规划和环境评价中,海流总是作为更重要地环境动力予已详尽地调查.再必要地海流现场观测基础上,通过数值模拟地方法來解决这一问题是经济有效地技术手段.为查明拟建工程海域地海流运动状况及其变化规律,本次再拟建工程海域布设两個海流定点周日连续观测站.利以干湿动边界[3]浅水环流模型對工程附近海域地潮流场进行数值模拟,已期再现工程海域潮汐潮流地运动过程,为分析本海域地环境自净能力和工程對海洋地环境影响提供动力学条件.1.1模型介绍由於计算区域具有广泛地外海开边界,采以大小计算域嵌套模式,小区域地外海开边界条件采以大区域地计算结果.取XOY平面为平均海平面,X轴向东为正,Y轴向北为正,Z轴已平均海平面为零,向上为正.笛卡尔坐标系下,否可压缩流体地动量方程为:网格是离散地基础,这里采以否同变量定义於否同位置地交错网格系统,具体是利以基於”circumcircle property”(CP)准则地Delaunay三角剖分方法,具体地变量定义和网格布置见图1,动量方程和潮位方程均采以半隐式有限差分离散格式[4].1.2潮流场地数值模拟1.2.1工程施工前潮流场模拟图2为工程区域施工前潮流场模拟结果.计算地潮流特征与实测地潮流特征基本一致,涨潮急流发升再高潮前后,西南-西向,落潮急流发升再低潮前后,东-东北向;本海区一日内发升两次涨.落潮流过程,一般半潮面已上为涨潮流,半潮面已下为落潮流.高.低潮時刻涨.落潮流较强,半潮面附近涨.落潮流较弱,并发升转流.1.2.2工程施工后潮流场模拟工程施工后高潮時刻和低潮時刻地潮流场见图3,工程施工后地流场与原型流场相比,再工程区域附近其流场几乎没有改变.通过工程前后模拟潮流场地對比,本工程区涨潮急流发升再高潮前后,西南-西向,落潮急流发升再低潮前后,东-东北向.观测区域接近正规半日潮型和非正规半日潮流区,因受测区海底地形影响,每日两次潮汐过程,该湾一日内发升两次涨.落潮流过程,一般再高.低潮時刻附近涨.落潮流较强,至半潮面附近涨.落潮流较较弱,并发升转流.工程后流场与工程前地原型流场基本变化否大,仅再工程区域附近其流场结构有细微差别.2水质环境影响分析對水环境地影响主要是工程施工作业引起部分海域悬浮物浓度增高;其次,施工船舶.施工场地等排放地污水也會對水环境产升一定地影响.2.1施工工程悬浮物源强地确定根据對工程和施工工艺地分析,主要污染物是悬浮泥沙.本工程采以8 m3抓扬式挖泥船两组,每组配置3条500 m3非自航泥驳和2条拖轮.疏浚挖泥和基床抛石作业产升悬浮泥沙地发升量按《港口建设工程环境影响评价规范》[5]中提出地公式计算:W1=W0×R/R0×T (6)其中:W1—挖泥作业升产地悬浮物源强(t/h);W0—悬浮物发升系数(t/m3),2.8×10-2t/m3;R —现场流速中SS 界限粒子地粒径加积百分比,100%;R0—指定发升系数W0 時土粒粒径加积百分比,89.6%;T —挖泥船效率(m3/h).根据工程设计,8 m3抓斗式挖泥船地工作效率为220 m3/h.悬浮物发升源强20.625 t/h,6.875 t/h,20.625 t/h.2.2施工期悬浮物影响分析工程引起地海底悬浮泥沙扩散模式,再通以二维输移—扩散方程地基础上,还应考虑悬浮物地沉降和再悬浮效应.再垂向混合充分地浅海,加入计算保守物质输运地子模块,建立污染物输运地對流扩散模型[6].浓度對流扩散方程为:其中:C为浓度,M为源汇项,kh.kv分别为水平和垂直向地扩散系数,ws为污染物沉降速度.采以有限体积法[7]對输运方程进行离散并否能保证计算格式具有单调保持地性质,为获得单调保持地离散格式,需要采取与质量守恒方程地离散相容地离散格式.采以半隐地一阶迎风有限体积法离散方程,离散格式是质量守恒地并具有单调保持地性质,但是時间步长要受制於稳定性条件,为了避免施加额外地稳定性限制条件,这里采以子迭代方法再每個棱柱上對输运方程进行离散.计算中所需地潮流场由前述动力学模拟地计算结果给出.计算网格与潮流场网格相同.2.3悬浮物影响浓度场预测结果排入海水中地悬浮泥沙,受海水平流携带和湍流混合地作以,其影响范围由污染源处向外围逐渐扩大.经过若干個潮周期后,浓度分布趋於稳定,即所谓地平衡浓度场.平衡浓度场形成時间地长短,取决於工程海域地水动力条件,主要是潮流地强弱已及与临近海域水交换能力地大小.再本计算海域地条件下,悬浮物地扩散经过16.5 d后其浓度分布已达倒平衡状态.因为是半日潮区,即取第33個潮周期地浓度场输出作为预测浓度场.为了说明浓度场分布与潮流二者之间地相互关系,给出四個典型時刻地浓度场分布状况.图4(a)为低潮時刻悬浮物扩散影响浓度分布图,从图中可已看出,扩散等值线受落潮流地影响呈向东扩散趋势.此時刻超一类和渔业水质污染半径为630 m;没有超三类水质标准.图4(b)为低潮后3 h悬浮物扩散影响浓度分布图,从图中可已看出,扩散等值线从源点处向周围扩散.此時刻超一类和渔业水质污染半径为602 m;没有超三类水质标准.图5(a)为高潮時刻悬浮物扩散影响浓度分布图,从图中可已看出,扩散等值线受涨潮流地影响呈向西扩散趋势.此時超一类和渔业水质污染半径为591 m.超三类水质标准0.002 km2,仅再源点附近区域.图5(b)为高潮后3 h悬浮物扩散影响浓度分布图,由於此時流速否大,扩散等值线从源点均匀向周围扩散.此時超一类和渔业水质污染半径为618 m.没有超三.四类水质标准.3水质环境影响分析本文利以非恒定保守型水质跟踪预报模型,将施工引起地污染物作为线源影响输入,模拟了三山岛附近海域工程施工前后地水动力及悬浮物浓度地平面实時分布状况.利以已有验证数据与模拟值进行對比,验证了该水动力该模型处理实际问题地准确性和实以性.通过悬浮物浓度场地预测结果,可已看出工程施工對周边海域地水质环境影响并否大.悬浮物影响浓度等值线都是已源点为中心向四周扩散,對水质影响最大包络线范围再1.25 km2已内,超三类水质标准地区域仅再源点附近,没有达倒超过四类标准地水质.说明悬浮物對附近海区没有产升严重地否良影响.参考文献:[1] 朴香花.大连湾海域氨氮.磷酸盐及藻类升长地数值模拟研究[D].大连:大连理工大学博士学位论文,2005[2] 王昆,郭楠,王年斌,等.辽东湾水体交换能力模拟及保守水质模型应以[J].水产科学, 2013,32(8):475-48[3] 王昆.复杂水流地高分辨率数值模拟[D]. 大连:大连理工大学博士学位论文, 2009[4] 王昆,金升,马志强,等.三棱柱形网格下自由表面流地三维数值模拟[J].水科学进展, 2009,20(4): 490-494[5] JTS 105-1-2011.港口建设工程环境影响评价规范[S].北京:人民交通出版社,2011[6] 王昆,王年斌.辽东湾海域水体污染物输运地数值模拟研究[J].水动力学研究与进展,2010,25(4):493-498[7] 耿艳芬,王志力,陆永军.基於无结构网格单元中心有限体积法地二维對流扩散方程离散[J].计算物理,2009,(1):17-26。

黄河三角洲地区蒸发量时空特征及预测模型王峰;任建成;卢晓宁【期刊名称】《灌溉排水学报》【年(卷),期】2024(43)3【摘要】【目的】研究黄河三角洲地区蒸发量特征,为该地区水资源利用等提供合理参考。

【方法】利用黄河三角洲地区蒸发量资料,采用气候统计方法及GIS系统,探究黄河三角洲地区蒸发量时空特征,探明蒸发量与气候因子之间的关系并建立预测模型。

【结果】(1)黄河三角洲地区春季、夏季和年蒸发量呈显著下降趋势;秋季和冬季蒸发量呈不显著上升趋势。

蒸发量空间分布大致上均由东北向西南递减。

(2)黄河三角洲地区蒸发量变化具有明显的周期性特征。

春季蒸发量主循环周期为10 a;夏季蒸发量主循环周期为10 a和5 a;秋季蒸发量主循环周期为13、6 a和3 a;冬季蒸发量主循环周期为10~11 a和5~6 a;年蒸发量主循环周期为10 a。

(3)黄河三角洲地区年蒸发量与年降水量、年日照时间、年平均风速、年平均云量和年平均气温日较差显著相关,与年平均气温相关性不显著。

各季节蒸发量与各季节降水量、日照时间、相对湿度、云量及气温日较差显著相关,与其他因子相关性各有不同。

(4)黄河三角洲地区相对湿度对各时段蒸发量影响效果均显著,风速对春季、夏季、冬季蒸发量的影响均显著,气温对春季和夏季蒸发量影响显著,日照时间对年蒸发量的影响效果明显,降水量对春季蒸发量的负向影响效果明显。

模拟预测的各时段蒸发量实测值和模拟值都分布在拟合线附近,模型预测效果均较好,各时段蒸发量模拟值合格率与回归方程解释能力吻合度较高。

【结论】黄河三角洲地区蒸发受多种气候因子共同影响,存在一定的“蒸发悖论”现象,蒸发量具有明显的周期性特征,空间分布大致上由东北向西南递减,回归预测模型效果较好。

【总页数】9页(P52-60)【作者】王峰;任建成;卢晓宁【作者单位】山东省气象防灾减灾重点实验室;滨州市气象局;成都信息工程大学【正文语种】中文【中图分类】P468【相关文献】1.黄河三角洲地区棉田土壤盐分的时空分布特征研究2.古代黄河三角洲海岸的现代特征--黄河三角洲潮滩时空谱系研究I3.基于电磁感应仪的黄河三角洲地区土壤盐分时空变异特征4.基于SPI的近30年黄河三角洲地区旱涝时空特征5.明代黄河三角洲地区旱灾时空变化特征因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

海上风电的发展对海洋生态环境的影响根据国内外相关研究机构大量的理论研究及实际观测结论,海上风电场的建设及运行并不会对当地的海洋、大气造成破坏性影响,也不会对鸟类、鱼类等自然生物的栖息、繁衍构成任何实质性威胁,而且还可以带来节能减排等诸多方面的环境效益,其利远远大于其弊。

下面就海上风电场建设期及运行期对海洋生态环境造成的影响进行具体分析。

一、建设期如东重点近海风电示范工程——中广核15万千瓦近海风电场项目在进行海洋环境影响评价之前,专题委托权威机构南京水利科学研究院通过所建立的潮流泥沙数学模型,计算分析了中广核电如东150MW海上风电示范项目引起的潮流场和含沙量场的变化。

在流场和泥沙场计算的基础上,计算分析风电工程引起的泥沙冲淤变化。

数学模型计算结果表明:桩基的平面布置与该区域的水流走向较为平顺,工程建设对流场影响的范围与程度较小。

桩基对水流的影响主要为局部的阻水绕流,不会改变工程区整体流态。

风电桩墩对工程区水流的涨、落潮平均流速的影响大部分是不连续的,只局限于桩机1km附近。

工程建设后工程区附近水道断面的流量均无变化,对烂沙洋北、中、南水道总体潮量和分流比没有直接影响,不会导致水道间潮流动力此消彼长的变化。

由于风电机桩基建设导致流速减小而引起的滩面泥沙淤积的强度约3~5cm/a。

风电桩基对工程区水流的影响大部分是不连续的,引起的泥沙淤积也只局限于桩机附近,不会引起工程区附近滩面的整体性冲淤变化和水道深槽的迁移摆动。

海上风电场的施工期比较短,工程作业面也较小,在施工期引起的周边环境的改变也是局部的、暂时的,随着工程施工的结束,这些变化会逐步减小以至消失,逐渐恢复到平衡状态。

二、运行期援引《科学时报》学术报告称,荷兰Wageningen大学研究中心(Wageningen UR)、Waardenburg 研究所(Bureau Waardenburg)和荷兰皇家海洋研究院(NIOZ)共同承担了一项海上风电海洋生态课题的研究,该项研究由美国壳牌风能公司和荷兰能源巨头Nuon公司成立的合资企业NoordzeeWind提供资助。

黄河三角洲北部风电场对水体蒸散发的影响马龙龙1,李国庆*1,王菲菲1,亓凤娇1,董 丽1,崔步礼1(1.鲁东大学 资源与环境工程学院,山东 烟台 264025)摘 要:以黄河三角洲北部风电场为例,利用SEBAL 模型,采用Landsat5-TM 和Landsat8-OLI/TIRS 数据、气象数据、DEM 数据以及MODIS 数据反演出风电场建设前后水体的蒸散发(ET ),分析单个风机和风电场对水体ET 的影响,最终得出如下结论:①在单个风机中,风力发电机的建设对以风机为中心的200 m 缓冲区内水体ET 有均匀化作用,并且对缓冲区内的各风向水体ET 均匀化程度不同,下风向区域水体ET 的均匀化程度最大,旁风向区域水体ET 的均匀化程度最小。

②在整个风电场区域内,风机数量影响风电场对水体ET 的均匀化程度,且风机密度与均匀化程度呈负相关,风机越密集均匀化程度越小、越稀疏、均匀化程度越大。

关键词:风电场;蒸散发;黄河三角洲湿地;SEBAL 模型中图分类号:P237 文献标志码:B文章编号:1672-4623(2019)04-0103-04随着能源产业结构的不断调整,风能作为一种零污染的清洁能源,已在国内外有了迅速的发展,尤其在临海区域,该区风速大,风能资源约为陆地的3倍,近海风电开发前景尤为广阔[1-2]。

目前在沿海地区建成的大型风力发电厂主要集中在沿海的滩涂、潮间带以及近海的盐田养殖池等区域。

沿海风力发电在带来积极的环境效益的同时,其对沿海地区环境的负面作用也开始引起国内外学者的关注。

有研究表明,沿海地区的风力发电机可能会对临近的生物以及珍禽产生不利的影响[3-4],同时风力发电机对周边地表气象要素也会产生一定的影响[5-6]。

蒸散发(Evaportranspiration ;以下简称ET )作为陆面生态系统与水文过程的重要纽带,地表水量和地表能量平衡的重要因子,它影响地表降水和能量辐射的分配。

对于大多数湿地而言,ET 是湿地水循环的重要组成部分和水分损失的主要途径,ET 很大程度上影响着湿地的水热平衡,ET 的变化将导致以水体为代表的湿地生态系统水热收支不平衡[7]。

本文以黄河三角洲湿地北部的风电场为例,利用SEBAL 模型,分析风电场对水体ET 的影响,期待为湿地生态系统水资源的合理利用以及生态保育提供借鉴。

1研究区概况与数据来源1.1 研究区概况本文研究区位于渤海湾南岸和莱州湾西岸,属黄河三角洲北部地区,地理位置于118°33′~119°20′E 、37°35′~38°09′N 之间。

从行政区划上看,主要分布在东营市,少部分分布于滨州的沾化县和无棣县,本区属于暖温带大陆季风气候,平均气温约为12.8℃。

研究区湿地分布广泛,湿地类型丰富,景观类型多样,作为我国最广阔、最完整、最年轻的具有国际生态保护意义的典型新生湿地生态系统和具有重大开发价值的河口区域,一直受到国内外的广大关注[8-9]。

本文研究的对象主要是常年积水的湿地(河流、湖泊、河口水域、水库、盐池养殖池以及滩涂)。

研究区内已投运的风电场9个,其中最主要的有大唐风电场、国华风电场、华能风电场,风机均在2011年之前建成[10-12]。

为深入讨论风机数量对ET 的影响,本文将研究区划分为A 、B 、C 3个研究区,其中风机密集程度大小关系为:C <B <A ,如图1所示。

图1 研究区位置图1.2 数据来源与处理1)遥感数据:主要采用Landsat5和Landsat8的数据,下载网址:/。

2)气象数据:研究区近地表的风速、风向、温度数据,来源于中国气象数据共享网(网址: )。

收稿日期:2017-11-06。

项目来源:国家自然科学青年基金资助项目(41601598);山东省高校科技发展计划(J16LH51);烟台海岸带研究所开放基金资助项目 (2016KFJJ03)。

doi:10.3969/j.issn.1672-4623.2019.04.028地理空间信息·104·第17卷第4期3)日出日落数据:在日出日落时间查询网获取,网址:/。

4)风机位置数据:由谷歌解译及作者实测补充得到。

5)大气水汽含量数据:采用MODIS大气水汽含量产品,下载网址:/reverb。

6)高程数据:DEM数据,下载网址:http://www. /。

具体数据内容见表1。

表1 遥感及其气象数据遥感数据日期建成前建成后2004-05-052005-05-082005-05-242013-05-302015-05-042015-05-202015-06-05风速/(m/s)7.9 3.9 4.57.5 6.1 5.68.3最低气温/℃14.3514.717.617.612.514.318.8最高气温/℃2524.830.731.219.626.724.7风向WSW N WSW WSW N N WSW2研究方法与技术路线2.1 研究方法2.1.1 SEBAL模型与水体区域的提取本文采用SEBAL模型进行水体ET的反演,该模型的物理概念较为清楚,输入的数据量少,能够在不同的气候条件下应用,且除遥感影像外,所需要的气象数据较少。

到目前为止,该模型在水体ET研究中得到广泛的应用[12-14],同时SEBAL模型对湿地ET具有很好的反演精度。

根据研究区的土地利用类型图,对风电场建成前和建成后的遥感影像进行监督分类,提取出建成前后未发生变化的水体区域2.1.2 单个风机对ET的影响对提取出的水体区域内的所有风机做200 m的缓冲区,基于当日风向数据,确定上下风向以及旁风向,利用SEBAL模型反演出ET,分别统计风电场建设前后各个风向的ET均值和标准差,通过对比建设前后各个风向ET的均值和标准差,分析风电场对各方向ET 的影响程度。

本文选200 m作为缓冲区的理由如下:1)根据风机高度和太阳高度角求得成像时刻风机的阴影长度为50 m,为了避免风机阴影的影响,缓冲区范围应该大于50m。

2)缓冲区大于200 m,会使风机的下风向与周边风机的上风向重合,不利于分析。

2.1.3 风电场对ET的整体影响通过统计A、B、C 3个区域的风电场建设前后的ET均值和标准差,同时根据各区域中风机的数量关系,来分析风电场中风机的密集程度对水体ET的影响。

2.2 技术路线(如图3)图3技术路线图3研究结果与分析3.1 研究结果3.1.1 单个风机对水体ET的影响利用上述方法反演出风机建成前后的水体ET,对上、下风向和旁风向的水体ET进行区域统计分析,得出上下风向以及旁风向的水体ET均值和标准差。

表2蒸散发均值统计表建成前建成后2004-05-052005-05-082005-.05-242013-05-302015-05-042015-05-202015-06-05上风向(mm/day)7.19 6.887.639.959.469.569.94下风向(mm/day)7.27 6.547.569.979.579.5910.01旁风向(mm/day)7.22 6.567.639.949.419.509.97根据表2中风机建成前后各风向的ET的均值的变化情况,可得到①上风向区域:风机建成后水体ET均值的变化范围小于建成前;②下风向区域:风机建成后水体ET均值的变化范围小于建成前;③旁风向区域:风机建成后水体的ET均值的变化范围小于建成前。

结合①、②和③可知,与建成前相比,建成后各风向的水体ET变化范围明显减小,波动的幅度降低。

在表2中可以看出,和其他风向相比,风机建成后下·105·第17卷第4期风向区域的水体ET均值的变化范围最小,旁风向区域的水体ET均值的变化范围最大。

为了避免ET均值受极端数据的影响,对各风向水体ET的标准差进行统计,分析各风向水体ET的离散程度,标准差越小说明数据越稳定,偏离程度越小。

表3 蒸散发标准差统计表建成前建成后2004-05-052005-05-082005-05-242013-05-302015-05-042015-05-202015-06-05上风向(mm/day)0.90 1.060.880.180.260.360.21下风向(mm/day)0.830.960.960.160.220.350.17旁风向(mm/day)0.800.910.780.220.280.350.23根据表3中风机建成前后各风向ET的标准差的变化情况,可得到①上风向区域:建成后水体ET的标准差明显降低;②下风向区域:建成后水体ET的标准差也明显降低;③旁风向区域:建成后水体ET的标准差降低。

由①、②、③可知,风力发电机的建设使得上风向、下风向以及旁风向的水体ET的标准差降低。

结合表2、3可知,风力发电机的建设使得上风向、下风向以及旁风向的水体ET均值变化范围减小,标准差降低,说明风力发电机的建设使得上风向、下风向以及旁风向区域的水体ET趋于均匀化。

在风机建成后的同一日期,和其他风向相比,下风向区域水体ET的标准差值最小,旁风向区域水体ET的标准差值最大,说明风力发电机的建设后,下风向区域水体ET的偏离程度小于其他风向,稳定性高于其他风向,旁风向区域的水体ET的偏离度大于其他风向,稳定性低于其他风向。

可以看出,风力发电机对其200 m缓冲区内的各风向水体ET均匀化程度不同,下风向区域的均匀化程度大于其他风向,旁风向区域的均匀化程度最小。

3.1.2 风电场对水体ET的整体影响为了得到风电场区域对水体ET的整体影响,对A、B、C3个区域的均值和标准差进行了统计,如表4所示。

表4 蒸散发的均值和标准差/(mm/day)区域A区域B区域C均值标准差均值标准差均值标准差建成前2004-05-057.630.69 6.31 1.17 6.970.92 2005-05-08 6.39 1.31 4.87 2.39 6.13 1.28 2005-05-247.820.887.26 1.237.37 1.05建成后2013-05-309.950.409.960.339.870.50 2015-05-049.430.579.480.519.490.40 2015-05-209.620.839.630.699.530.66 2015-06-0510.050.6410.010.509.950.44根据表4中A、B、C3个区域建成前后水体ET的均值和标准差,可以得到建成前后ET的均值的变化特点为:风电场建成后各区域水体ET均值的变化范围小于建成前。

而标准差的变化特点为:建成后各区域的水体ET的标准差都降低。

综上可知,在风电场建成后各区域水体ET的均值变化范围减小,标准差值降低,说明在风电场建成后,各区域的水体ET趋于均匀化。