2019年八年级道德与法治上册 第二单元 遵守社会规则 第五课 做守法的公民 第3框 善用法律同步练习 新人教版

- 格式:doc

- 大小:51.00 KB

- 文档页数:4

第五课做守法的公民第1课时法不可违1教学分析【教学目标】【重点难点】教学重点:学会判断违法行为的种类。

教学难点:青少年怎样依法规范自身行为.2教学过程同学们,上节课我们对违法行为有了一定的了解,这节课我就要考一考大家了,答对的同学小组长要做好加分记录。

好,接下来我和我的助手孟伟佳同学带给大家一个小故事。

一、导入新课由主持人上场介绍小明的家庭背景。

(在小明小的时候,因为家庭原因,妈妈离开了家,小明在爷爷奶奶的呵护下长大,爸爸后来重组家庭,他没有回到爸爸的身边,一直跟随爷爷奶奶,在这种情况下,爷爷奶奶难免会宠爱小明,如此一来小明养成了无法无天的性格)瞧,我们的主人公登场了--------活动一情景表演一小明在教室外喊报告,老师“请进,小明你怎么又迟到了。

”小明“唉,老师,这不怪我,都怪我奶奶,叫我叫的太晚了。

”老师:“你已经连续迟到三天了,再有下次就请家长来一下学校。

”“知道了,”小明不耐烦的走到座位上,老师还没有往下讲课,就有同学告小明上课睡觉。

小明还小声嘟嘟,闲同学多管闲事。

教师出示问题:情景一1.情景中的小明有哪些不良行为?2.我们的身边还有哪些不良行为?学生用他们搜集到的资料举例回答,教师提醒小组长做好加分记录。

师:同学们回答的非常好,对这些不良行为老师希望同学们有则改之,无则加勉。

老师播放幻灯片,主持人上场,“快看,春天的操场绿意盎然,同学们正在跑操。

”情景表演二一天,在操场上跑步的小明捡到前面同学小贾掉的一块手表,立马装进了自己的口袋,小贾发现手表丢了告诉了老师,老师通过监控发现是小明捡到的,先说第二天还,后来又说自己把手表弄丢了。

教师出示问题:情景二1.小明的行为是违法行为吗?2.属于什么违法行为?依据呢?学生思考后回答,情景表演三因为在学校多次迟到,并且旷课去网吧打游戏的小明越来越无心学习,爷爷奶奶也拿他没有办法,直至辍学在家,一天,小明等人在电影院观看电影时,起哄、打闹、吹口哨。

影院工作人员多次劝阻,他们就是不听。

第五课做守法的公民第1课时法不可违知识目标1.知道法律是最刚性的社会规则,不违法是人们行为的底线。

2.知道违法行为的分类。

3.认识身边的违法行为,遵章守法。

能力目标1.能认识法律的作用,明确不违法是人们行为的底线。

2.区分三大违法行为。

3.知道一般违法行为与犯罪的区别与联系。

4.能够判断辨别身边的违法活动与行为,自觉遵章守法。

情感、态度与价值观1.树立不违法这一底线意识,增强规则意识和法律观念。

2.明确什么是违法行为,认识一般违法行为的危害,自觉依法规范自己的行为。

3.分清是非,增强守法观念。

重点1.认识、区分三大违法行为。

2.一般违法行为与犯罪的区别与联系。

难点1.区分三大违法行为。

2.对民事违法行为的认识和理解。

教师准备:各种违法活动的幻灯片。

学生准备:提前预习新课,了解什么是违法行为。

一、案例导入,场景激趣【案例1】因为和大声斥责自己的父母争论了几句,16岁的小朱一气之下,闷头冲出家门,整晚没回家。

一周后,警察找上门来,小朱在夜不归宿的那天抢劫了6名学生。

原来,小朱离家出走之后在网吧里通宵上网,但又没有钱,于是他就把手伸向了同学。

【案例2】父母从潮阳到广州做生意后,阿龙就跟着奶奶一起生活,奶奶对这个孙子百依百顺。

2002年,父母把14岁的儿子接到广州来生活。

由于长期缺少沟通,阿龙的父母和儿子已经没什么话可说,只要见儿子有做得不对的地方,夫妻俩就严厉斥责,早被奶奶宠惯了的阿龙哪里受得了,没几天,和父母大吵一番后,阿龙离家出走了。

当年1月30日,阿龙在外面和同学的弟弟、10岁的小文一起玩时,发现身上的钱花得差不多了,阿龙想在小文身上打主意。

阿龙把他带到白云区三元里附近的草地上,勒死后把尸体扔到旁边的沙井里。

第二天上午,阿龙拨通了小文家里的电话,要小文家长拿1000块钱来赎人。

最后压低到600元,在约定地点一手交钱一手交人。

小文家人随即报警。

阿龙几次变换交钱地点,最后约定小文的家人把600元现金放在广州中医药大学附属医院门口左侧垃圾桶里。

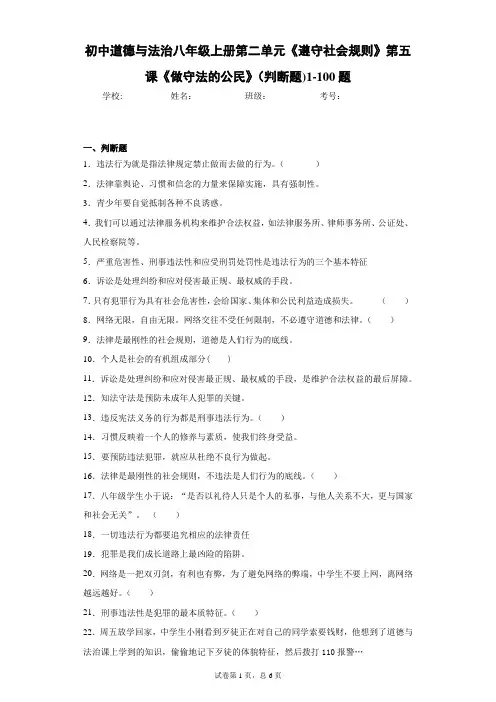

初中道德与法治八年级上册第二单元《遵守社会规则》第五课《做守法的公民》(判断题)1-100题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、判断题1.违法行为就是指法律规定禁止做而去做的行为。

(_______)2.法律靠舆论、习惯和信念的力量来保障实施,具有强制性。

3.青少年要自觉抵制各种不良诱惑。

4.我们可以通过法律服务机构来维护合法权益,如法律服务所、律师事务所、公证处、人民检察院等。

5.严重危害性、刑事违法性和应受刑罚处罚性是违法行为的三个基本特征6.诉讼是处理纠纷和应对侵害最正规、最权威的手段。

7.只有犯罪行为具有社会危害性,会给国家、集体和公民利益造成损失。

()8.网络无限,自由无限。

网络交往不受任何限制,不必遵守道德和法律。

(____)9.法律是最刚性的社会规则,道德是人们行为的底线。

10.个人是社会的有机组成部分( )11.诉讼是处理纠纷和应对侵害最正规、最权威的手段,是维护合法权益的最后屏障。

12.知法守法是预防未成年人犯罪的关键。

13.违反宪法义务的行为都是刑事违法行为。

(____)14.习惯反映着一个人的修养与素质,使我们终身受益。

15.要预防违法犯罪,就应从杜绝不良行为做起。

16.法律是最刚性的社会规则,不违法是人们行为的底线。

()17.八年级学生小于说:“是否以礼待人只是个人的私事,与他人关系不大,更与国家和社会无关”。

(____)18.一切违法行为都要追究相应的法律责任19.犯罪是我们成长道路上最凶险的陷阱。

20.网络是一把双刃剑,有利也有弊,为了避免网络的弊端,中学生不要上网,离网络越远越好。

(____)21.刑事违法性是犯罪的最本质特征。

(____)22.周五放学回家,中学生小刚看到歹徒正在对自己的同学索要钱财,他想到了道德与法治课上学到的知识,偷偷地记下歹徒的体貌特征,然后拨打110报警…判断:理由:23.判断说理:请你判断下列做法或说法是否正确,并说明理由。

法不可违1 教学分析教学重点:违法行为的种类。

教学难点:警惕身边的违法行为。

2 教学过程一、导入新课(多媒体展示材料)2016年7月4日,天津市第一中级人民法院一审以受贿罪、非法获取国家秘密罪和滥用职权罪三罪并罚,对全国政协原副主席、中共中央统战部原部长令计划宣判执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

令计划受到法律的惩罚说明了什么?教师讲述:说明了谁都不能违法,违了法就要受到追究和制裁。

在全面推进依法治国、加快建设社会主义法治国家的新时代,尊法守法是我们的共同追求和自觉行动。

今天我们来学习第五课第1课时:法不可违。

二、新课讲授目标导学一:违法无小事(一)法律的规范作用1.阅读教材P46“运用你的经验”设计意图:引导学生了解什么是违法行为及其导致得结果,增强学生用法律的眼光辨识自己行为的能力,增强法治意识,做到不违法。

具有开启下文的作用。

2.角色扮演:由学生分别扮演不同角色,以小品的形式表演出来,激发学生学习的积极性。

3.小勤为什么会被送到派出所?提示:小勤的行为虽然不是主观故意,但客观上其行为已经违法。

4.这样的事情可以避免吗?提示:可以,了解法律,学习法律,懂法守法就可以避免。

教师总结:无论做什么事,都要有法律意识,不能违法。

法律是最刚性的社会规则,不违法是人们行为的底线。

(二)违法行为的含义活动一:认识违法行为设计意图:引导学生在对比分析三种行为的不同表现、危害程度及所受处罚,了解违法行为的类别及其特点;了解治安管理处罚法、民法、刑法对相关违法行为的处罚;帮助学生认识到违法的后果及其必然受到的处罚,增强学生的法治意识;培养学生的比较、分析和归纳能力。

1.阅读教材P47“探究与分享”2.分组对三种不同的情形进行讨论:这些行为有哪些不同的影响?对社会产生了哪些危害?触犯了何种法律?怎么才能解决问题?提示:朱某拾到苏某的手表拒不返还,违反了物权法,给苏某造成了财产损失,被法院判决限期归还苏某的手表;李某等人的行为违反了治安管理处罚法,破坏了体育馆的公共秩序,被公安机关予以警告处罚;赵某的行为触犯了刑法,影响了社会的稳定,被人民法院判处有期徒刑。

第五课做守法的公民1.知道法律是由国家制定或认可,并靠国家强制力保证实施的一种特殊行为规范。

理解我国公民在法律面前一律平等.2.知道不履行法律规定的义务或做出法律所禁止的行为都是违法行为,理解任何违法行为都要承担相应的法律责任,受到一定的法律制裁。

3.了解违法与犯罪的区别,知道不良心理和行为可能发展为违法犯罪,分析未成年人犯罪的主要原因,增强自我防范意识。

4.能够分辨是非善恶,学会在复杂的社会生活中作出正确选择。

5.掌握获得法律帮助和维护合法权益的方式和途径,提高运用法律的能力。

6.学习运用法律维护自己、他人、国家和社会的合法权益。

第1课时法不可违一、知识目标知道什么是违法,了解违法行为的类别、犯罪的基本特征及刑罚的种类.二、能力目标逐步形成自觉按照社会要求规范自己活动的能力。

三、情感、态度与价值观目标感受法律的尊严,做尊法学法守法用法的人。

重点:认清一般违法行为的危害。

难点:做一个遵纪守法的公民。

教师准备:各种违法活动的幻灯片.学生准备:预习新课,了解什么是违法行为.材料导入:2020年4月,中央纪委国家监委接连出手,1个月里3名省部级高官应声落马!4月12日,福建省委常委、副省长张志南涉嫌严重违纪违法;4月19日晚,公安部党委委员、副部长孙力军涉嫌严重违纪违法;4月29日,河北省委原常委、副省长张和涉嫌严重违纪违法。

三人接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查.2019年至少已有19名省部级官员落马。

思考问题:这些省部级高官落马给你带来了什么感受?学生畅所欲言.教师总结:说明谁都不能违法,违了法就要受到法律的追究和制裁。

今天我们就来学习新的内容《法不可违》。

错误!(一)法律的规范作用教学活动一:行为的底线阅读教材P46“运用你的经验”。

思考问题:(1)小勤为什么会被送到派出所?(2)这样的事情可以避免吗?点拨提示:(1)小勤不懂法,不按照法律的要求去做,实施了违法行为。

(2)这样的事情是可以避免的,小勤可以多了解法律,明确哪些事情可以做,哪些事情不能做,不做违反法律的事。

学习资料专题

法不可违

惕身边的违法行为”主要帮助学生了解身边的行政违法行为,理解民法用规定权利和义务的方式来规范情感态度与价值观:认识一般违法行为的危害,自觉依法规范自己的行为,既维护自己的权益,又

明白违法行为分为行政违法

违、警惕身边的违法行为,自觉远离和抵制违法行为

守法是和谐社会的保证也有一定的难度。

违法行为?违法行为可以分为学生提出问题或疑问,学生

行为和刑事

类违法行

律责任。

民法用规定权利和义务的方式来

分组讨论、课后实践、分享收获。

善用法律1 教学分析教学重点:依法维护合法权益。

教学难点:善于同违法犯罪作斗争。

2 教学过程一、导入新课1.阅读教材P57“运用你的经验”2.你对此事的看法是什么?(学生讨论回答)3.如果你是小华的朋友,你会怎样帮助他讨回公道?提示:依据法律,根据事实。

保安的做法是违法行为,侵犯了小华的人身自由和名誉权。

超市的保安不是执法人员,无权搜查他人的身体,其搜身行为损害了小华的人格尊严。

本案中,是由于超市的过错引起报警器鸣叫,保安客观上实施了侵犯小华人身自由和名誉权的行为;主观上明知没有权利搜查而实施搜查行为,因此有过错;保安的行为造成小华人身自由和名誉权受损,且损害和侵权行为之间有因果关系。

依照我国民法总则和消费者权益保护法的相关规定,侵害消费者的人格尊严或侵犯消费者自由的,应当停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉,并赔偿损失。

教师过渡:我国法律保护公民的权利不受侵害,侵犯公民权利的行为要承担相应的责任。

今天我们来学习第五课第3课时:善用法律。

二、新课讲授目标导学一:遇到侵害依法求助(一)依法维权1.阅读教材P58“探究与分享”2.为什么王某受到法律的制裁?村民却能维护自己的合法权益?提示:镜头一中的王某以暴制暴,采取非法手段维护自身权益,受到了法律的制裁;镜头二中的农民依据合同法同村干部据理力争,维护了自身合法权益。

3.讨论:两个案件中的当事人同样遇到了法律问题或权益受到了侵害,同样积极维护权利,却是截然不同的维权结果,这是什么原因导致的?(学生讨论回答)提示:没有依法维权,按照法律办事。

教师总结:我们应学会依法维权。

在遇到法律问题或者权益受到侵害时,要及时寻求法律救助,依靠法律维护自己的合法权益。

(二) 法律救助帮维权1.阅读教材P58—59“阅读感悟”2.想一想我们可以通过哪些方式来维权?提示:可以通过法律服务机构来维护合法权益;受到非法侵害,可以寻求国家的法律救济。

了解学习法律服务所工作人员的工作、律师的职责、公证员、法律援助中心的职能,寻求国家救济的做法。

善用法律

一、单项选择题

1.“自尊自爱做防护,法律武器保平安,遇到侵害莫惊慌,灵活机智巧周旋……”这主要启示未成年人在面对违法犯罪时应学会

A. 不屈不挠

B. 以和为贵

C. 善于斗争

D. 控制情绪

2.八年级学生张平在回家的路上,看见无业人员王某等人拦住本校学生刘某要钱,张平迅速到附近的商店拨打110报警,警察很快赶到,抓获王某等人。

对张平的行为,正确的评价有

①张平的做法很机智②张平善于同违法犯罪作斗争

③张平不敢同违法犯罪作斗争④张平履行了和违法犯罪作斗争的义务

A. ①②③

B. ②⑨④

C. ①②④

D. ①③④

3.维护我们合法权益最正规、最权威、最有效的一种手段,也是保护我们权益的最后屏障是

A. 向政府部门寻求帮助以解决问题

B. 通过有关部门调解、仲裁解决争议

C. 通过诉讼的方式来维护权益

D. 通过民间德高望重的人来调解

4.初中生小红的父母离异了,妈妈由于疾病失去了劳动能力,她找爸爸给生活费,可爸爸却以各种理由不给,能够给她提供法律服务和帮助的机构有

①学校②法律服务所③律师事务所④ 妇女联合会

A. ①④

B. ①③

C. ②③

D. ①②

5.下图《弃访转法》,说明公民最权威、最有效的维权途径是

A. 诉讼途径

B. 法律援助

C. 法律服务

D. 非诉讼途径

6.当我们的合法权益受到侵害或者遇到其他一些特殊情况时,我们可以求助于专门的法律服务机构。

下列属于专门法律服务机构的是

①法律援助中心②消费者协会③法院④公证处

A. ①②

B. ③④

C. ①④

D. ②③

7.近日,校园暴力成为网络热议话题,群殴、羞辱以及烫烟头等校园暴力频发,引发社会各界广泛关注。

远离校园暴力,作为中学生,我们要

①懂得控制情绪,宽容他人②只珍视自己生命健康

③提高道德修养和法律意识④提高自我保护能力

A. ①③④

B. ①②③

C. ②③④

D. ①②④

8.在社会生活中,未成年人难免会受到伤害,常常需要帮助。

下列能够为未成年人提供法律服务和帮助的机关是

A. 家庭、学校、社会

B. 法律服务所、老师、公安机关

C. 学校、司法机关、政府部门

D. 法律援助中心、律师事务所、公证处

9.处理纠纷、应对侵害最正规、最权威、最有效的手段是

A. 诉讼

B. 非诉讼

C. 公安机关

D. 审判机关

10.七年级学生小风在逛街时无意发现了自己的照片被某影楼放大并展出

A. 叫上朋友一起到影楼理论

B. 破坏影楼展出的照片

C. 需求法律援助,依法维护合法权益

D. 对自己没影响,忍气吞声

11.远离暴力侵害,我们未成年入要提高____意识和____能力。

A. 健康意识交往

B. 防范意识自我保护

C. 法律意识解决问题

D. 责任意识服务社会

12.12.九年级学生小丽在傍晚回家的路上,为图方便坐上了一辆“黑车”,被司机劫持、囚禁。

后来,她趁司机不备,悄悄向家人发出求救短信后获救。

小丽的行为对青少年学生的启示有

①强自我保护意识,提高自我保护能力②加强社会保护,加大对"黑车"的打击力度

③遭遇险情时要沉着冷静,以保护生命为第一原则④保护生命健康权利,只是我们自己的事

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

13.五年前,小虹的父母经法院调解离婚,小虹由母亲抚养,父亲承担每月200元的抚养费。

如今,每月抚养费显然不够维持小虹的生活,致使小虹的生活陷入困境。

对此,小虹正确的做法是

①找爸爸协商,要求增加自己的抚养费②找爸爸单位领导,让他做爸爸的思想工作

③到当地法律服务所寻求帮助④找居委会或街道委员会帮助解决。

A. ①②③

B. ①③④

C. ①②④

D. ①②③④

14.对于违反师德,体罚学生的老师,学生应该

A. 自认倒霉,忍气吞声

B. 运用法律,依法维权

C. 立即还手,以暴制暴

D. 要求退学,外出打工

15.树立法治观念,养成守法习惯,学会应用法律,对于青少年来说十分重要。

作为青少年我们要

①积极弘扬社会主义法治精神

②形成守法光荣、违法可耻的观念

③做到自觉守法、遇事找法、解决问题靠法

④努力成为一名社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者和坚守捍卫者

A. ①②③

B. ②③④

C. ①②③④

D. ①②④

二、非选择题

16.阅读材料,回答问题。

某初级中学学生丁某,读初一时经常旷课,逃学,在家玩电脑,屡教不改。

上初二后,他更沉迷于网吧,花完零用钱就偷家里的钱,再发展到偷别人的手机和学校的电脑零件去卖,结果被行政拘留。

初三上学期他在网上结交了一些网友,一起在社会上滋事生非。

一天,为了网友的“哥们义气”他参与打群架,在斗殴中将对手刺成重伤,最后受到了刑罚处罚。

(1)丁某哪些行为属于一般违法行为?哪些行为属于犯罪行为?

(2)丁某走上违法犯罪的道路给我们哪些警示?

17.在武汉,有一个10岁女孩被3名歹徒劫持后,利用歹徒吃夜宵之机,趁歹徒不备,一面向饭店老板暗指3名歹徒,一面表情痛苦地用双手卡自己的脖子,老板明白后立即设法报警,几分钟后,3名歹徒被民警抓获。

(1)材料说明了什么?

(2)面对歹徒行凶,你会怎么做?

参考答案

16.(1)①偷别人的手机和学校的电脑零件去卖属于一般违法行为。

②为了网友的“哥们义气”他参与打群架,在斗殴中将对手刺成重伤属于犯罪。

(2)①要珍惜美好生活,认清犯罪危害,远离犯罪。

②预防犯罪,需要我们杜绝不良行为。

③我们应增强法治观念,依法自律,做一个自觉守法的人。

④我们要从小事做起,避免沾染不良习气,自觉遵纪守法,防患于未然。

17.(1)作为未成年人,体力不具优势,心智尚未成熟,在面对违法犯罪行为时,如果鲁莽行事,自己极易受到伤害,也不利于制止犯罪。

因此,在面对违法犯罪时,我们要善于斗争,在保全自己、减少伤害的前提下,巧妙地借助他人或社会的力量,采取机智灵活的方式,同违法犯罪作斗争。

(2)面对歹徒行凶,可以:(1)设法稳住歹徒。

(2)记住歹徒相貌。

(3)及时拨打“110”报警电话。

当我们遭遇违法犯罪时,首先要观察分析双方的力量对比。

在力量对比悬殊的情况下,不宜与犯罪分子硬碰硬,而要在保全自己、减少伤害的前提下,巧妙地借助他人或社会的力量,采取机智灵活的方式,将犯罪分子绳之以法。