FDA《体内药物代谢药物相互作用研究-试验设计、数据分析、关于剂量和药品说明书的建议

- 格式:doc

- 大小:46.50 KB

- 文档页数:12

药物代谢与药物相互作用的研究药物代谢与药物相互作用是药物学领域中非常重要的研究方向,它关系到药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄,以及药物与其他药物、食物、饮料等物质之间的相互作用。

本文将探讨药物代谢与药物相互作用的相关概念、机制和应用。

一、药物代谢的概念药物代谢是指药物在体内发生化学转化的过程,一般分为两个主要阶段:相向反应和相后反应。

相向反应是指药物在体内被代谢为较活性的代谢物,而相后反应则是指这些代谢物被进一步处理,形成无活性的代谢产物,最终从体内排出。

药物代谢主要在肝脏中进行,也可在肺脏、肠道、肾脏和皮肤中发生。

二、药物相互作用的概念药物相互作用是指在同时使用两种或更多药物时,它们之间发生的影响药理学效应的变化。

药物相互作用可分为药物间相互作用和药物与其他物质之间的相互作用。

药物间相互作用包括药物动力学和药物动力学的相互作用,即药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程受到其他药物的干扰或增强。

药物与其他物质之间的相互作用可以是药物与食物、饮料或草药之间的相互作用,也可以是药物与毒理物质之间的相互作用。

三、药物代谢与药物相互作用的机制药物代谢与药物相互作用的机制非常复杂,包括药物的酶促作用、药物的酶抑制作用、药物的酶诱导作用、药物的肠道重吸收作用等。

药物代谢通常是通过酶催化的反应来实现的,其中CYP450酶家族是最为重要和广泛研究的酶家族之一。

药物相互作用的机制涉及药物与受体或酶的结合、药物的竞争性结合、药物的共同代谢等。

四、药物代谢与药物相互作用的临床应用药物代谢与药物相互作用的研究对临床药学和药物治疗具有重要意义。

首先,它可以解释药物在不同个体之间的药效差异,为个体化用药提供依据。

其次,它可以预测和评估药物的安全性和疗效,避免或减少药物不良反应和药物治疗失败。

此外,药物相互作用的研究还可以为新药的研发提供参考,以减少不良的药物相互作用。

五、药物代谢与药物相互作用的挑战与未来发展药物代谢与药物相互作用的研究仍面临一些挑战,如复杂的药物代谢通路、不同个体之间的药代动力学差异等。

CDE-FDA目录CDE-FDA指导原则(中文)目录截止2021.9.13原料及制备工艺相关指导原则甘油中二甘醇检测的技术要求 2021年5月美国FDA发布制剂注册申请对所附原料药生产工艺资料的要求1987年2月美国FDA发布原料药、药用辅料及包材申报资料的内容及格式要求(DMF) 1989年9月FDA发布工艺验证的一般原则和方法2021年11月美国FDA发布草案无菌工艺验证资料的申报要求 1994年11月美国FDA发布无菌制剂生产质量管理规范2021年9月美国FDA发布2021年8月美国FDA发布终端灭菌产品实施参数放行的相关申报资料要求药用辅料的非临床安全性评价技术指导原则2021年5月美国FDA发布2021年9月 EMEA急性呼吸窘迫综合征患者治疗药物临床研究指导原则(第三批) (CHMP)于伦敦发布制剂相关指导原则口服固体制剂溶出度试验技术指导原则 1997年8月美国FDA发布口服缓释制剂体内外相关性研究技术指导原则 1997年9月FDA发布仿制药晶型研究的技术指导原则2021年7月美国FDA发布2021年3月美国改变制剂处方和变更药物给药途径的非临床安全性评价技术指导原则 FDA发布普通制剂扩大规模或上市后变更指导原则有关事项的问题和解答(第三批) 美国FDA 发布1997年12月SUPAC-MR:固体口服缓控释制剂放大生产和批准后变更:体外释放度和体内生物等效性的要求(第三批) 1997年9月美国FDA发布非无菌半固体制剂扩大规模和上市后变更:体外释放试验和体内生物等效性要求(第三批)1997年5月美国FDA发布临床药理相关指导原则以哺乳期妇女为受试人群的临床研究指导原则 2021年2月美国FDA发布药物相互作用研究指导原则 2021年9月美国FDA发布药物代谢和药物相互作用的体外试验指导原则 1997年4月美国FDA发布药物暴露量-效应关系研究指导原则 2021年4月美国FDA发布儿童药代动力学研究基本要点 1998年11月美国FDA发布药物体内代谢和药物相互作用研究指导原则 1997年4月美国FDA发布肝功能不全患者的药代动力学研究指导原则 2021年5月美国FDA发布肾功能不全患者的药代动力学研究指导原则 1998年5月美国FDA发布妊娠妇女药物暴露风险评估指导原则2021年4月美国FDA发布药物临床试验中性别差异研究指导原则 1993年7月美国FDA发布妊娠妇女药代动力学研究指导原则 2021年10月美国FDA发布食物对生物利用度的影响以及餐后生物等效性研究技术指导原则2002年12月美国FDA发布临床研究进程中相关指导原则布造影剂安全性评价指导原则(非临床和临床) 2021年6月美国FDA发布儿科药品的非临床安全性评价一般原则 2021年2月美国FDA发布新药临床试验用样品制备技术指导原则 1997年2月美国FDA发布Ⅰ期临床试验用样品的生产质量管理规范2021年7月美国FDA发布群体药代动力学研究技术指导原则 1999年2月临床试验中人种和种族数据收集的技术指导原则2021年9月美国FDA发布2021年5月美国FDA发布生物利用度和生物等效性试验生物样品的处理和保存要求新药Ⅰ期临床试验申报资料的内容及格式要求 1995年11月美国FDA发布新药Ⅱ期和Ⅲ期临床试验药学申报资料的内容及格式要求2021年5月美国FDA发布临床研究进程中沟通交流会的药学资料准备要求Ⅱa期临床试验结束后沟通交流会的有关要求2001年5月美国FDA发布2021年9月人体首剂最大安全起始剂量的估算 2021年7月美国FDA发布药物代谢产物安全性试验技术指导原则 2021年2月美国FDA发布药物肝毒性评价技术指导原则 2021年10月美国FDA发布紧急临床研究免除知情同意的相关规定 2021年7月美国FDA发布因临床研究者失职叫停临床试验的相关规定 2021年9月临床试验数据监查委员会的建立与工作技术指导原则2021年3月美国FDA发布临床试验中应用计算机系统的技术指导原则 2021年5月美国FDA发布药物上市前风险评估的技术指导原则2021年3月美国FDA发布风险最小化执行方案的制定和完善的技术指导原则 2021年3月FDA发布药物警戒管理规范和药物流行病学评估技术指导原则2021年3月美国FDA发布2021年7月美国FDA发。

药物相互作用研究技术指导原则药物相互作用是指两种或更多药物在同时使用时相互影响,导致药效增强或减弱,甚至出现不良反应的现象。

药物相互作用的研究对于指导临床合理用药、减少药物不良反应具有重要意义。

本文将围绕药物相互作用研究的技术指导原则展开讨论,以期提升对药物相互作用的研究水平。

一、药物相互作用研究技术的基本原则1. 确定研究目的:在进行药物相互作用研究时,首先需要明确研究的目的,包括药物相互作用的类型、影响机制等,以便明确研究的方向和方法。

2. 选择合适的实验模型:针对不同类型的药物相互作用,选择合适的实验模型进行研究。

可以选择体外实验、动物实验以及临床试验等多种方法。

3. 合理设计实验方案:在进行药物相互作用研究时,需要合理设计实验方案,包括药物组合的选择、剂量的确定、实验时间的安排等。

4. 采用多种技术手段:在进行药物相互作用研究时,可以采用多种技术手段,包括药代动力学、药理学、分子生物学等,以全面了解药物相互作用的情况。

5. 数据分析和解释:对实验结果进行准确的数据分析,并进行科学的解释,深入探讨药物相互作用的影响因素和机制。

二、药物相互作用研究技术的方法和应用1. 体外试验:体外试验是最基础的药物相互作用研究方法之一,可以通过细胞培养、酶活性测定等手段,初步了解不同药物之间的相互作用情况。

2. 动物实验:动物实验是了解药物相互作用效应和机制的重要手段,可以通过给药进行药物动力学和药效学的研究,探讨药物相互作用的生物学基础。

3. 临床试验:临床试验是了解不同人群在多药联合应用时的相互作用情况和不良反应的重要途径,可以为临床用药提供重要参考依据。

4. 分子生物学技术:通过分子生物学技术可以深入探讨药物相互作用的作用机制,包括基因表达、蛋白质相互作用、信号转导通路等方面的研究。

5. 药物代谢动力学研究:了解药物在体内的代谢和清除情况对于药物相互作用的研究具有重要意义,可以通过药物代谢动力学研究,揭示药物相互作用的药代动力学基础。

发布日期20070315栏目化药药物评价>>临床安全性和有效性评价FDA《体内药物代谢/药物相互作用研究-试验设计、数据分析、关于剂量和药标题品说明书的建议》介绍作者光红梅部门正文内容审评四部审评七室光红梅审校I.概述本指导原则向申请新药(NDA)和就治疗用生物制品(以下统称为药物)申请生物制品许可(BLA),并计划进行体内药物代谢试验和代谢性药物-药物相互作用研究的申办者提供建议。

本指导原则反映了管理当局的当前考量,即应在新药开发过程中确定该药物的代谢作用,同时探究其与其它药物的相互作用,作为适当评价安全性和有效性的一部分。

对于代谢性药物-药物相互作用,本指导原则中考量的方法可这样理解,即某一个特殊的试验研究是否要进行,要根据所开发的药物以及其预期的临床应用而进行调整。

此外,不是所有的药物-药物相互作用都是基于代谢而发生,也可因由吸收、组织和/或血浆结合、分布以及排泄的相互作用引起药动学变化。

记载与体内载体有关的药物相互作用的频度越来越多,这在以后的指导原则中可能会进行更详细的阐述。

药物-药物相互作用可能会改变药物代谢动力学/药效学的关系,尽管研究并不十分透彻。

本指导原则中对这些重要领域考量的并不详尽。

FDA以前的关于药物代谢和代谢性药物-药物相互作用的体外研究方法指导原则,可参见题为药物开发过程中的药物代谢/药物相互作用研究:体外研究(1997年4月)的指导性文件。

本指导原则可看作是先前指导原则的姊妹篇。

有关药物代谢以及其它类型的药物-药物相互作用的讨论可参见其它指导原则,包括人用药品注册技术要求国际协调会议(ICH)E8 临床试验的总体考虑(1997年12月),E7 对于特殊人群的临床试验:老年人(1994年8月),以及E3临床研究报告的结构和内容(1996年7月),管理当局指导原则可能用于老年人的研究药物(1989年11月)和药物临床评价中性别差异的研究和评价(1993年7月)。

FDA、EMA和CFDA关于高变异性药物生物等效性研究指南比较高变异性药物(highly variable drug,HVD),按照《以药动学参数为终点评价指标的化学药物仿制药人体生物等效性研究技术指导原则》等的有关要求进行BE试验研究,是仿制药一致性评价的重要组成部分。

当某一个药物的药动学参数(Cmax和/或AUC)的个体内变异系数(within subject coefficient of variation,CVWS)≥30%,称之为HVD。

HVD涉及许多治疗领域,代表性药物有泮妥拉唑、普罗帕酮、阿托伐他汀、帕罗西汀、红霉素、美他沙酮、伊曲康唑等。

据统计,FDA申报BE的药物中约15%~20%符合HVD特征。

通常,变异的70%来自药物处置的贡献,30%来自制剂、研究执行、异常受试者等的贡献。

药物处置因素包括吸收( 跨胃肠道黏膜转运、穿过胃肠道速率等) 、药物代谢(诱导、抑制、肝血流等) 、排泄(肾血流等) 、胰液或胆汁酸分泌;药物制剂因素包括崩解、溶出、溶解性、渗透性等。

HVD采用常规数据分析方法和BE判别标准时,由于个体内差异较大,极可能导致发生统计学上的II 类错误,即生产者风险(producer risk) 。

HVD即使采用参比制剂自身比较,也存在生物不等效风险,研究难度大,一直困扰着研究者。

HVD通常具有治疗窗宽、安全范围大的特点。

调整传统BE判定标准,既可以降低受试者数量,又可以减少由于受试者来源问题以及使更多健康人群参与药物试验而带来的伦理问题。

为了解决HVD生物不等效的高风险性,药学研究者和统计学家提出多种解决办法,包括: 增加样本量2×2设计、重复交叉试验设计、多剂量试验设计、多组试验设计、静态放宽等效性限值(bioequivalence limit,BEL) 、固定样本量放宽等效性限值、比例标化的平均生物等效性、尿药参数法、代谢产物法等。

一些发达国家的药品监管机构(如FDA,EMA 等) ,在HVD的试验设计、数据分析方法选择、BEL放宽标准、样本量估计等方面进行积极探讨,以期寻求更有效的解决办法。

药物相互作用研究药物相互作用是指在人体内同时或连续使用两种或更多药物时,一个药物会影响另一个药物的吸收、分布、代谢和排泄等过程,从而改变其药效或药物浓度。

药物相互作用的研究对于合理用药、预防不良反应以及提高药物疗效至关重要。

本文将探讨药物相互作用的研究方法和应用。

一、体外研究方法1. 酶反应体外研究酶反应体外研究是以体外酶底物与药物共同作用,测定药物在不同浓度下对酶的激活或抑制情况。

通过这种方法,可以评估不同药物之间的竞争性或非竞争性相互作用。

2. 细胞模型研究细胞模型研究使用体外培养的细胞系,通过测定细胞内指标物质的变化来评估药物相互作用。

例如,利用荧光染料来测定药物对药物转运蛋白的影响,或者使用细胞增殖试验来评估药物对细胞增殖的影响。

二、动物模型研究1. 体内药动学研究体内药动学研究主要通过给动物静脉、口服或皮下等途径给药,采集血样并测定药物的浓度-时间曲线,评估药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程。

通过比较单药物和多药物给药后的药代动力学参数,可以评估药物相互作用的程度和机制。

2. 功能研究功能研究是通过测定动物体内的生理指标或药物效应来评估药物相互作用的影响。

例如,使用动脉舒张试验来评估药物对血管舒张的影响,或者使用行为学测试来评估药物对动物行为的影响。

三、人体研究方法1. 临床观察研究临床观察研究是通过观察临床患者的用药情况和治疗效果来评估药物相互作用。

这种方法需要充分记录患者的用药史和相关生理指标变化,从而推断药物相互作用的可能性。

2. 体内药代动力学研究体内药代动力学研究是通过给健康志愿者单次或多次给药,并采集血样来测定药物的浓度-时间曲线,评估药物在人体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程。

对于多药物联合治疗的研究,还可以通过同时给药并测定药物浓度来评估药物相互作用的程度。

药物相互作用研究的应用非常广泛。

它可以为临床医生提供合理用药的指导,避免药物不良反应的发生。

同时,药物相互作用的研究也为药物的临床研发和药物安全性评价提供了依据。

药物相互作用研究指导原则一、引言本指导原则旨为拟进行药物(指新药,包括生物制品)相互作用研究的申办方提供建议。

本指导原则反映了国家食品药品监督管理局(以下简称SFDA)审评机构的当前认识:即新药的代谢应该在药物研发过程中进行确定,该药与其他药物之间的相互作用应作为安全性和有效性评价的一部分进行研究。

本指导原则建议的研究方法是基于以下的共识,即:是否应进行某项特定的试验取决于药物的特征及拟定的适应证。

药物相互作用除了发生在代谢过程中外,也可能发生在吸收、分布和排泄过程。

目前,越来越多的报告显示药物相互作用与转运体相关,因此,它们也是新药开发过程中应该考察的因素之一。

药物相互作用还可能改变药代动力学/药效动力学(PK/PD)的相互关系。

二、背景(一)代谢药物在作用部位的浓度所引起预期的和非预期的效应通常与用药剂量或血药浓度有关,而血药浓度受到药物吸收、分布、代谢/或排泄的影响。

药物或其代谢产物的消除通常通过两种途径:即代谢(常在肝脏或肠粘膜)和排泄(常在肾和肝脏)。

此外,治疗用蛋白制剂可通过与细胞表面受体产生特异性结合,然后经由细胞内吞和细胞内的溶酶体降解进行消除。

肝脏消除主要由位于肝细胞内质网的细胞色素P450酶系,但也可经由非P450酶系系统,如通过N-乙酰基和葡萄糖醛酰转移酶完成。

许多因素可影响药物在肝脏和肠内的代谢,如疾病、合并用药(包括中草药)、甚至食物(如西柚汁)等。

虽然这些因素中的大多数通常可保持相对的稳定,但是合并用药往往会突然改变药物的代谢,因此需要特别关注。

如果药物(包括前体药物)代谢成一种或多种活性代谢物,合并用药对药物代谢的影响就变得更为复杂。

这种情况下,药物/药物前体的安全性和有效性不仅仅取决于原形药物的暴露量,还同时取决于其活性代谢物的暴露量,而活性代谢物的暴露量与其生成、分布和消除相关。

因此,对新药安全性和有效性的评价应该包括药物的代谢情况以及该代谢对整个消除过程的贡献大小。

代谢性药物-药物相互作用与用药安全刘彦卿,洪燕君,曾苏(浙江大学药物分析与药物代谢研究室,杭州 310058)人类在同疾病作斗争过程中,新药品种日益增多,用途错综复杂。

患者接受治疗时,常常联合应用两种或两种以上的药物,难免会产生药物相互作用。

药物相互作用从机理上主要分理化相互作用、药动学相互作用和药效学相互作用。

药动学相互作用可发生在吸收、分布、代谢、排泄四个阶段。

其中代谢性药物-药物相互作用(Metabolism-Based drug-druginteractions ,DDIs)发生率最高,约占药动学相互作用的40%。

代谢性药物相互作用是指两种或两种以上药物在同时或前后序贯用药时,在代谢环节产生作用的干扰,结果使疗效增强甚至产生毒副作用,或疗效减弱甚至治疗失败。

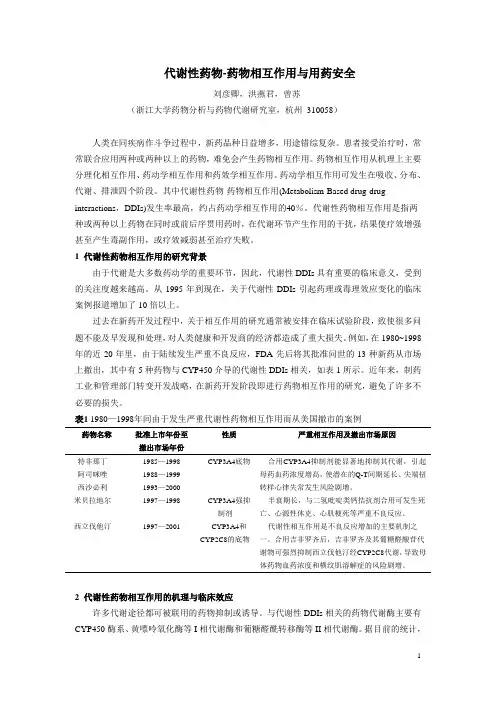

1 代谢性药物相互作用的研究背景由于代谢是大多数药动学的重要环节,因此,代谢性DDIs 具有重要的临床意义,受到的关注度越来越高。

从1995年到现在,关于代谢性DDIs 引起药理或毒理效应变化的临床案例报道增加了10倍以上。

过去在新药开发过程中,关于相互作用的研究通常被安排在临床试验阶段,致使很多问题不能及早发现和处理,对人类健康和开发商的经济都造成了重大损失。

例如,在1980~1998年的近20年里,由于陆续发生严重不良反应,FDA 先后将其批准问世的13种新药从市场上撤出,其中有5种药物与CYP450介导的代谢性DDIs 相关,如表1所示。

近年来,制药工业和管理部门转变开发战略,在新药开发阶段即进行药物相互作用的研究,避免了许多不必要的损失。

表1 1980—1998年间由于发生严重代谢性药物相互作用而从美国撤市的案例药物名称 批准上市年份至撤出市场年份性质 严重相互作用及撤出市场原因特非那丁1985—1998 CYP3A4底物 合用CYP3A4抑制剂能显著地抑制其代谢,引起母药血药浓度增高,使潜在的Q-T 间期延长、尖端扭转样心律失常发生风险剧增。

FDA仿制药研发思路案例2-缓释制剂QbD示例缓释制剂“质量源于设计”在ANDA中的应用:缓释制剂示例QbD实践情况点评在药品生产过程中,广泛存在变异。

FDA推行QbD并对注册资料提出相应要求,有助于企业把握变异,控制生产中的风险,增强生产的可预测性,减少放大过程中与GMP条件下大生产中可能的问题,对企业生产和药监部门审评均有益处。

这两个详尽的QbD示例,体现出认为业界应进行何种深度的思考,值得借鉴参考。

然而,过分照搬QbD示例,或为迎合审评要求被动的增加QbD信息,这些常见的误区均应避免——Garth Bohem 更多讨论请见讨论——QbD案例的实践情况评论者信息Garth Bohem 博士简介示例介绍这是一份药品研发示例报告,描述ANDA申请人如何在研发中推进质量源于设计(QbD)理念的实施。

这个示例的目的是说明ANDA申请人如何在其研发过程中实践QbD,并讨论FDA仿制药办公室(OGD)如何在审评中使用这些信息。

尽管我们尽可能使示例更接近真实情形,但是实际的产品研发仍可能与这一示例有所差别。

该示例只是用于示范,对于每一个特定产品的实施程度可能会依申请人的经验和知识而有所不同。

在申报资料中,申请人应详尽解释这种由于经验及理解而带来的影响,比如,进行风险评估。

对示例中的很多地方,申请人也可以选择其它合适的替代方法进行研究。

文中的斜体字部分是请读者注意的内容。

如有问题和意见,可发至GenericDrugs@。

目录1.1 摘要1.2 参照药品的分析1.3 ANDA产品的目标产品的质量概况1.4 溶出方法研发和生物等效性研究2.1 药品组分2.2 药品2.3 生产工艺研发2.4 容器密闭系统2.5 微生物学特性2.6 相容性2.7 控制策略A.1 附录I缩略语表1.1 摘要这份药品研发报告总结了一个规格为10 mg的缓释片仿制药的开发,其参照药品(RLD)为用于治疗性缓解、规格为10 mg的缓释片品牌药。

药物相互作用研究指导原则药物相互作用(drug-drug interactions,DDIs)是指两种或两种以上药物在体内同时应用时,可能产生的相互作用效应。

了解和研究药物相互作用对于合理用药和减少不良事件的发生具有重要意义。

下面是药物相互作用研究的指导原则。

1.总体考虑:药物相互作用研究需要从整体上考虑药物的药理特性、代谢特点、剂量、给药途径等因素。

特别是对于高风险患者如老年人、儿童、孕妇等,应谨慎考虑药物相互作用可能带来的不良影响。

2.提前预防:药物相互作用研究应该尽早地进行,尤其是处方药物的相互作用,因为合理的药物选择和调整可以帮助避免药物相互作用所带来的危害。

3.多学科合作:药物相互作用研究需要多个学科的合作,包括药理学、药代动力学、分子生物学、临床药学等,并且需要依赖大量的实验和临床数据,所以需要有多学科的合作和数据共享。

4.预测方法:药物相互作用的研究可以通过体外和体内实验方法来进行,如利用体外药物代谢酶、转运蛋白等来预测相互作用潜力;利用临床观察和回顾性分析来评估药物的相互作用效应。

5.特殊人群研究:对于一些特殊人群如老年人、儿童、孕妇等,药物相互作用的研究需要更加谨慎和细致,因为这些人群对药物的代谢和排泄能力可能有差异。

6.个体化用药:根据不同个体的代谢能力和药物敏感性,进行个体化的用药方案,可以避免或减少药物相互作用带来的风险。

7.定期监测:对于正在进行多药治疗的患者,需要定期监测血药浓度和临床效应,以了解药物相互作用的情况,并及时调整用药方案。

8.信息传递:药物相互作用研究的结果应该及时传递给医务人员和患者,以便他们合理选择和使用药物。

药物相互作用对于合理用药和减少不良事件的发生具有重要影响。

因此,药物相互作用的研究需要综合考虑药物特性、预防和个体化用药等因素。

未来,随着科学技术的进步,我们有望获得更多关于药物相互作用的信息,从而更好地指导临床用药实践。

药物代谢酶与药物相互作用的研究进展摘要:药物代谢酶在药物代谢过程中起着至关重要的作用,药物与药物代谢酶之间的相互作用对于药物的疗效和安全性具有重要影响。

本文综述了近年来关于药物代谢酶与药物相互作用的研究进展,包括影响药物代谢的各种因素、不同药物代谢途径的影响因素、药物代谢酶与药物代谢途径的相互作用机制以及其对药物临床应用的影响。

关键词:药物代谢酶;药物相互作用;药物代谢途径;临床应用一、背景药物代谢酶是一类在机体中起着重要代谢功能的酶,通过促进药物的代谢转化,加速药物在体内的清除,从而影响药物的疗效和安全性。

药物代谢酶主要包括细胞色素P450酶、酯酶、转移酶等,其中,细胞色素P450酶是最为重要的一类药物代谢酶,参与了约80%的药物代谢过程。

药物与药物代谢酶之间的相互作用是药代动力学的重要研究内容,对于指导药物的合理使用具有重要意义。

二、药物代谢酶与影响因素药物代谢酶的活性受多种因素的影响,主要包括遗传因素、疾病状态、环境因素等。

遗传因素是影响药物代谢酶活性的重要因素之一,不同个体中的药物代谢酶基因型的差异可能导致药物代谢酶活性的差异,从而影响药物的代谢速率。

疾病状态也会对药物代谢酶的活性产生影响,例如,肝病患者由于肝功能减退,药物代谢酶活性下降,从而增加了药物在体内的滞留时间。

环境因素如饮食、药物相互作用等也会对药物代谢酶的活性产生影响。

因此,在临床上应该综合考虑患者的遗传特征、疾病状态及环境因素等因素,合理调整药物的剂量和给药方案。

三、不同药物代谢途径的影响因素不同药物通过不同的代谢途径进行代谢转化,而不同的代谢途径受不同因素的影响。

例如,细胞色素P450酶介导的代谢途径主要受遗传因素的影响,不同基因型的细胞色素P450酶可能导致代谢途径的选择性差异,进而影响药物的代谢速率;酯酶介导的代谢途径主要受疾病状态的影响,在肝功能减退或其他疾病状态下,酯酶的活性可能会受到影响;转移酶介导的代谢途径则主要受环境因素的影响,如饮食等。

行业指导原则药物相互作用研究—试验设计、数据分析、剂量提示和说明书建议指导原则草案本草案指导原则仅供评论目的发布。

应在声明草案有效性的联邦公报通告中发表后90日内提交关于此草案文件的意见和建议。

请向食品药品监督管理局文档管理部(HFA-305),5630 Fishers Lane,rm. 1061,Rockville,MD 20852递交。

应使用联邦公报中发表的有效性通告中列出的文档编号标识所有文件。

如有疑问可咨询此草案文件联系人(CDER)Shiew-Mei Huang,301-796-1541,或Lei Zhang,301-796-1635。

美国健康与人类服务部门食品药品监督管理局药品评价与研究中心(CDER)2012年2月临床药理学行业指导原则药物相互作用研究—研究设计、数据分析、剂量提示和说明书建议可根据下列方式获取额外副本:对外信息办公室药物信息部,WO51,2201室药品审评与研究中心食品药品监督管理局10903 新罕布什尔大道银泉,MD 20993-0002电话号:301-796-3400;传真号:301-847-8714druginfo@/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm美国健康与人类服务部门食品药品监督管理局药品评价与研究中心(CDER)2012年2月临床药理学目录图示目录 (4)表格目录 (4)I.前言 (1)II.指导原则概要 (2)III.背景 (6)A.药物相互作用的相关性 (6)B.小分子药物的药物相互作用考量 (7)1.基于代谢的药物-药物相互作用 (7)2.基于转运蛋白的药物-药物相互作用 (8)3.多种药物-药物相互作用机制 (10)C.治疗性蛋白的药物相互作用考量 (14)IV.一般策略 (14)A.体外研究 (15)1.体外代谢研究 (15)2.体外转运蛋白研究 (30)3研究药物代谢物的考量 (32)B.体内研究 (33)1.体内药物-药物相互作用 (33)2.体内药物-治疗性蛋白(TP)相互作用 (33)C.采用群体药代动力学方法评估药物-药物相互作用 (36)V.体内药物-药物相互作用研究设计 (36)A.研究设计 (36)B.研究人群 (39)C.底物和相互作用药物的选择 (39)1.CYP-介导的相互作用 (39)2.转运蛋白-介导的相互作用 (47)3.鸡尾酒方法 (52)4.复合药物相互作用 (52)D.给药途径 (55)E.剂量选择 (55)F.终点 (56)1.药动学终点 (56)2.药效学终点 (57)G.统计学考量和样本量 (57)VI.说明书建议 (58)A.说明书的药物相互作用小节 (59)B.说明书的临床药理学小节 (60)C.说明书的其他小节 (62)附录图示目录 (63)附录 (64)参考文献 (71)缩略语表 (75)图示目录图1.举例说明可能涉及到药物吸收、分布、代谢和排泄的转运蛋白在肠壁(A)、肝(B)和肾(C)中的外排和摄取 (9)图2.基于代谢的药物-药物相互作用-决策树 (16)图3.作为UGT底物的研究药物评估 (20)图4.基于模型预测的整体方案:研究药物(和含量≥25%药物原形AUC的代谢物)作为CYP酶的相互作用药物 (23)图5.使用PBPK模型探索底物药物和相互作用药物之间的药物-药物相互作用可能(来自Zhao等.2011的修改图) (29)图6.作为P-gp、BCRP、OATP1B1、OATP1B3、OAT1、OAT3和OCT2转运蛋白底物的研究药物评估 (31)图7.药物研发期间评估治疗性蛋白(TP)-小分子药物(D)相互作用的研究类型汇总 (35)图8.多种CYP抑制剂对假设药物PK的影响,按90%置信区间的几何平均AUC 和C max比值表示 (61)表格目录表1.选择转运蛋白-介导的临床重要药物-药物相互作用 (12)表2.体外CYP诱导剂 (27)表3.CYP酶体内抑制剂的分类 (41)表4.CYP酶体内诱导剂的分类 (43)表5.体内CYP敏感底物和具有较窄治疗范围的CYP底物范例 (44)表6.选择转运蛋白的体内抑制剂和诱导剂范例 (49)表7.选择转运蛋白的体内底物范例 (51)表8.体内CYP3A和P-gp抑制剂范例及其相对效能 (53)行业指导原则1药物相互作用研究—试验设计、数据分析、剂量提示和说明书建议本指导原则代表食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新见解。

FDA上市后研究和临床试验方案PMS (Post-Marketing Study)中文意思为药品上市后研究,是指新药在药品监管机构审核批准上市以后对其所进行的临床研究。

与II、III期临床试验相比较,上市后临床研究的主要目的是对药品在扩大的人群中使用的安全性及疗效的进一步监测。

众所周知,一种新药在上市前需经过多次的临床前研究及I,II,III 期临床试验,以检测其是否安全与有效。

但是,这些临床试验只是限于几百人的标准治疗期使用,而且是按严格的试验方案Protocol 进行。

而我们知道,实际日常的药品临床应用对适用病人和监测的要求没有这么严格。

因此I,II,III期临床试验所得的仅仅是最基本的药品安全性、疗效和剂量的数据,有一定的局限性。

在大样本/大面积人群中使用时,有可能出现这样或那样的情况。

如震惊世界医药界的反应停(thalidomide)事件,说明对药品实施上市后监测/研究的重要性。

当然,药品在上市后发现新作用,通过IV期临床试验增加适应症的也屡见不鲜。

如辉瑞公司的万艾可(Viagra)当临床用于治疗男性勃起障碍时,亦有医生将它用于女性性欲低下的治疗。

虽然药厂并未将其列入适应症,也没有相关的临床资料支持。

在美国辉瑞公司支持将万艾可用于临床治疗女性患者之前,需要通过IV期临床试验验证其有效性,从而得到FDA的批准。

既然PMS对于一个药品上市后的生命如此重要,因此我们在设计、实施PMS时就应该以科学的、实事求是的态度,按GCP要求认真执行。

目前,国内企业对PMS的重要性及为什么PMS需要按GCP要求严格执行的意义认识不清。

多数公司把PMS仅仅当成一种促销手段,削弱了临床医生对PMS的重视程度。

这些所谓的“PMS”只重视临床应用的过程–以临床试验的名义给医生临床观察费以促进药品使用,而不重视试验的科学性和试验的结果–并不监督医生按PMS的方案进行试验以及事实求是地填写临床试验表CRF,因而所得到的数据结果没有科学性和统计意义。

药物相互作用的研究方法与临床实践药物相互作用是指两种或多种药物一起使用时,它们之间相互影响的现象。

药物相互作用可能导致药效增强或减弱,甚至产生不良反应。

因此,对药物相互作用进行研究和了解对于临床用药至关重要。

为了研究药物相互作用,首先需要了解不同药物在人体内的代谢途径。

药物的代谢途径可以分为两种:肝素代谢和非肝素代谢。

在肝素代谢中,肝脏通过一系列酶的作用将药物转化为代谢产物,再由肾脏排泄。

而在非肝素代谢中,药物的代谢主要发生在肠道和其他组织。

因此,了解药物代谢途径可以帮助我们预测药物相互作用的可能性。

其次,要研究药物相互作用,我们需要借助体外实验和动物实验。

体外实验通常通过模拟人体内的生理环境,使用细胞培养或酶反应来评估药物相互作用。

而动物实验则可以更加真实地模拟人体内的药物代谢和排泄过程,帮助我们更好地理解药物相互作用的机理。

除了体外实验和动物实验,临床实践也是研究药物相互作用的重要方式。

临床实践可以通过观察患者在联合使用多种药物时的药效和不良反应来评估药物相互作用的可能性。

此外,临床实践还可以通过系统回顾病例和进行前瞻性研究来发现新的药物相互作用。

在现代医学中,药物相互作用已经成为一个热门的研究领域。

随着药物种类的不断增加和多药联合治疗的普及,药物相互作用的研究变得愈发重要。

在临床实践中,医生需要认真了解患者所使用的所有药物,包括处方药、非处方药和补充剂,以避免不良的药物相互作用。

总之,药物相互作用是一个复杂而多变的过程,需要我们借助多种研究方法和临床实践来深入探索。

只有深入了解药物的代谢途径、进行体外实验和动物实验、并结合临床实践,我们才能更好地预防和处理药物相互作用,为患者提供更加安全和有效的治疗方案。

行业指导原则药物相互作用研究—试验设计、数据分析、剂量提示和说明书建议指导原则草案本草案指导原则仅供评论目的发布。

应在声明草案有效性的联邦公报通告中发表后90日内提交关于此草案文件的意见和建议。

请向食品药品监督管理局文档管理部(HFA-305),5630 Fishers Lane,rm. 1061,Rockville,MD 20852递交。

应使用联邦公报中发表的有效性通告中列出的文档编号标识所有文件。

如有疑问可咨询此草案文件联系人(CDER)Shiew-Mei Huang,301-796-1541,或Lei Zhang,301-796-1635。

美国健康与人类服务部门食品药品监督管理局药品评价与研究中心(CDER)2012年2月临床药理学行业指导原则药物相互作用研究—研究设计、数据分析、剂量提示和说明书建议可根据下列方式获取额外副本:对外信息办公室药物信息部,WO51,2201室药品审评与研究中心食品药品监督管理局10903 新罕布什尔大道银泉,MD 20993-0002电话号:301-796-3400;传真号:301-847-8714druginfo@/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm美国健康与人类服务部门食品药品监督管理局药品评价与研究中心(CDER)2012年2月临床药理学目录图示目录 (4)表格目录 (4)I.前言 (1)II.指导原则概要 (2)III.背景 (6)A.药物相互作用的相关性 (6)B.小分子药物的药物相互作用考量 (7)1.基于代谢的药物-药物相互作用 (7)2.基于转运蛋白的药物-药物相互作用 (8)3.多种药物-药物相互作用机制 (10)C.治疗性蛋白的药物相互作用考量 (14)IV.一般策略 (14)A.体外研究 (15)1.体外代谢研究 (15)2.体外转运蛋白研究 (30)3研究药物代谢物的考量 (32)B.体内研究 (33)1.体内药物-药物相互作用 (33)2.体内药物-治疗性蛋白(TP)相互作用 (33)C.采用群体药代动力学方法评估药物-药物相互作用 (36)V.体内药物-药物相互作用研究设计 (36)A.研究设计 (36)B.研究人群 (39)C.底物和相互作用药物的选择 (39)1.CYP-介导的相互作用 (39)2.转运蛋白-介导的相互作用 (47)3.鸡尾酒方法 (52)4.复合药物相互作用 (52)D.给药途径 (55)E.剂量选择 (55)F.终点 (56)1.药动学终点 (56)2.药效学终点 (57)G.统计学考量和样本量 (57)VI.说明书建议 (58)A.说明书的药物相互作用小节 (59)B.说明书的临床药理学小节 (60)C.说明书的其他小节 (62)附录图示目录 (63)附录 (64)参考文献 (71)缩略语表 (75)图示目录图1.举例说明可能涉及到药物吸收、分布、代谢和排泄的转运蛋白在肠壁(A)、肝(B)和肾(C)中的外排和摄取 (9)图2.基于代谢的药物-药物相互作用-决策树 (16)图3.作为UGT底物的研究药物评估 (20)图4.基于模型预测的整体方案:研究药物(和含量≥25%药物原形AUC的代谢物)作为CYP酶的相互作用药物 (23)图5.使用PBPK模型探索底物药物和相互作用药物之间的药物-药物相互作用可能(来自Zhao等.2011的修改图) (29)图6.作为P-gp、BCRP、OATP1B1、OATP1B3、OAT1、OAT3和OCT2转运蛋白底物的研究药物评估 (31)图7.药物研发期间评估治疗性蛋白(TP)-小分子药物(D)相互作用的研究类型汇总 (35)图8.多种CYP抑制剂对假设药物PK的影响,按90%置信区间的几何平均AUC 和C max比值表示 (61)表格目录表1.选择转运蛋白-介导的临床重要药物-药物相互作用 (12)表2.体外CYP诱导剂 (27)表3.CYP酶体内抑制剂的分类 (41)表4.CYP酶体内诱导剂的分类 (43)表5.体内CYP敏感底物和具有较窄治疗范围的CYP底物范例 (44)表6.选择转运蛋白的体内抑制剂和诱导剂范例 (49)表7.选择转运蛋白的体内底物范例 (51)表8.体内CYP3A和P-gp抑制剂范例及其相对效能 (53)行业指导原则1药物相互作用研究—试验设计、数据分析、剂量提示和说明书建议本指导原则代表食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新见解。

编 译F DA 药物相互作用研究指南(草案)2006版解读刘治军1,傅得兴1,汤 光2(1.卫生部北京医院药学部临床药理室,北京 100730;2.首都医科大学附属友谊医院,北京 100050)摘要:2006年9月美国F DA 、药物评价和研究中心(CDER )及生物制品评价和研究中心(CBER )共同发布了“药物相互作用研究———实验设计、数据分析及其在剂量调整和处方标签中的应用(草案)”的指南(以下简称指南),为新药和新生物制品的研发者提供了药物代谢和药物转运方面的体内、体外相互作用研究规范。

本文结合作者的工作经验,对指南进行解读,供新药开发人员和从事药物相互作用研究的临床药理工作者参考。

关键词:药物相互作用;指南;细胞色素P450酶系;P 糖蛋白中图分类号:R96912;R 262 文献标识码:A 文章编号:167420440(2008)0120050209 收稿日期:2007209206 作者简介:刘治军,男,副主任药师,在读博士研究生,研究方向:临床药学,Tel:010*********,E 2mail:liuzhijun1973@ F DA 于2006年9月发表了关于药物相互作用研究指南,内容涉及药物相互作用研究的全过程,包括实验设计、研究人群或体外研究用细胞、微粒体、探针底物、抑制剂、诱导剂的选择、观察指标、样本量和数据统计分析等。

除代谢性药物相互作用外,本版指南对P 2糖蛋白(P 2g p )介导的药物相互作用的研究方法给予了详细的指导。

与F DA 1999年的指南相比,增加了P 2g p 相关的药物相互作用体内体外研究的详细指导。

1 药物相互作用研究的背景知识包括细胞色素P450(CYP )酶在内的多个药物代谢酶都能被联用的药物所抑制或诱导,从而导致药物浓度发生巨大改变,影响其安全性和有效性。

同时药物转运蛋白相关的药物相互作用受到越来越多的关注,如P 2gp 、有机阴离子转运蛋白(OAT )等,表1列出了一些人类主要的转运蛋白和已知的底物、抑制剂和诱导剂。

FDA《体内药物代谢/药物相互作用研究-试验设计、数据分析、关于剂量和药品说明书的建议I.概述本指导原则向申请新药(NDA)和就治疗用生物制品(以下统称为药物)申请生物制品许可(BLA),并计划进行体内药物代谢试验和代谢性药物-药物相互作用研究的申办者提供建议。

本指导原则反映了管理当局的当前考量,即应在新药开发过程中确定该药物的代谢作用,同时探究其与其它药物的相互作用,作为适当评价安全性和有效性的一部分。

对于代谢性药物-药物相互作用,本指导原则中考量的方法可这样理解,即某一个特殊的试验研究是否要进行,要根据所开发的药物以及其预期的临床应用而进行调整。

此外,不是所有的药物-药物相互作用都是基于代谢而发生,也可因由吸收、组织和/或血浆结合、分布以及排泄的相互作用引起药动学变化。

记载与体内载体有关的药物相互作用的频度越来越多,这在以后的指导原则中可能会进行更详细的阐述。

药物-药物相互作用可能会改变药物代谢动力学/药效学的关系,尽管研究并不十分透彻。

本指导原则中对这些重要领域考量的并不详尽。

FDA以前的关于药物代谢和代谢性药物-药物相互作用的体外研究方法指导原则,可参见题为药物开发过程中的药物代谢/药物相互作用研究:体外研究(1997年4月)的指导性文件。

本指导原则可看作是先前指导原则的姊妹篇。

有关药物代谢以及其它类型的药物-药物相互作用的讨论可参见其它指导原则,包括人用药品注册技术要求国际协调会议(ICH)E8 临床试验的总体考虑(1997年12月),E7 对于特殊人群的临床试验:老年人(1994年8月),以及E3临床研究报告的结构和内容(1996年7月),管理当局指导原则可能用于老年人的研究药物(1989年11月)和药物临床评价中性别差异的研究和评价(1993年7月)。

II. 背景A. 代谢作用药物的作用以及副作用源自药物在作用部位的浓度,通常与药量(剂量)或血液浓度有关,后者又受到药物吸收、分布、代谢和/或排泄的影响。

药物的清除或代谢作用通常是通过肝脏代谢,或是肾脏的排泄途径。

此外,蛋白质治疗药物可通过与细胞表面受体特殊的相互作用,继而被内吞并由溶酶体降解。

肝脏的消除主要由位于肝细胞内质网的细胞色素P450酶系完成,但也可由非P450酶系清除,如N-乙酰化和葡萄糖醛酸转移酶。

存在于消化道粘膜的P450酶系还可以显著影响药物吸收入体循环的药量。

很多因素可以影响肝脏和肠道内药物的代谢,包括疾病的有无和/或合并用药。

然而,大多数影响因素通常在一段时间内较为稳定,而合并用药则可以突然改变吸收和消除的代谢途径,成为特别需要关注的因素。

当一个药物,包括前药,代谢成一种或更多活性代谢产物时,合并用药对肝脏和肠道代谢的影响作用则变得更为复杂。

在这种情况下,药物/前药的安全性和有效性则不仅取决于母体药物的暴露量,同时还决定于活性代谢产物的暴露量,而这些又与他们的结构、分布以及消除有关。

B. 代谢性药物-药物相互作用很多消除代谢途径,包括大多数通过细胞色素P450酶系代谢的途径,都可被合并使用的治疗药物所抑制、激活或诱导。

已经观察到的由于代谢性药物-药物相互作用导致的变化可能是很重大的-数量级或以上的药物或代谢产物在血液和组织的浓度的减少或增加变化-可能还包括毒性代谢产物的形成,或增加了毒性母体药物的暴露量。

由于合并另一种药物导致的暴露量发生重大改变的例子包括:(1) 合并酮康唑或红霉素(抑制CYP3A4),导致特非那定、西沙比利或阿司咪唑的水平增加;(2) 合并咪拉地尔或伊曲康唑(抑制CYP3A4),导致辛伐他汀及其酸性代谢产物水平增加;(3)合并氟西汀、帕罗西汀或奎尼丁(抑制CYP2D6),导致地昔帕明水平增加;(4) 合并利福平(诱导CYP3A4),导致卡马西平水平降低。

这些暴露量的显著变化在很大程度上影响了药物和/或其活性代谢产物的安全性和有效性特点。

对于治疗窗窄(NTR)的药物,这种改变最为明显且可预期,但同时对非治疗窗窄的药物也可能如此(例如HMG辅酶A还原酶抑制剂)。

根据药物相互作用的程度和因果关系,由于一个药物的代谢可被其它药物所显著抑制,或这个药物自身可抑制其它药物的代谢,使得在说明书中用法用量的基础上,可能需要对该药物或它所相互作用药物的剂量进行较大的调整。

因此,由于代谢性药物-药物相互作用的影响导致药物不能安全上市的情况较为罕见。

本指导原则所提出的建议是基于下列基本考虑:l 充分评价药物的安全性和有效性,包括说明其代谢情况以及代谢对药物消除的作用。

l 代谢性药物-药物相互作用研究应探究试验药物是否会显著影响已经上市药物的代谢消除,和相反的,是否已经上市的药物可能会影响到试验药物的代谢消除。

l 即使药物本身不发生代谢作用,但也可对合并应用药物的代谢造成重要影响。

基于此,即使对于不是主要通过代谢进行消除的试验药物,也应进行代谢性药物-药物相互作用的研究。

l 在有些情况下,除非代谢产物和前药都已经得到鉴别确证,并且已经了解了他们的药理学特性,否则代谢性药物-药物相互作用的研究可能不会提供很多信息。

l 基于遗传多态性,或其他容易识别的因素,例如年龄、种族以及性别,判别病患人群代谢的不同,有助于对研究结果的解释。

l 试验药物或已批准的相互作用药物可以是代谢抑制剂,或代谢诱导剂。

l 代谢性药物-药物相互作用研究的一个特定目标就是决定是否药物的相互作用大到需要对药物自身的剂量进行调整,或需要对其合并使用的药物剂量进行调整,或是否药物相互作用要求给予额外治疗监测。

l 在有些情况下,了解在相互作用药物存在情况下如何调整剂量,或知道如何避免发生药物相互作用,可以使药物上市,否则可能由于存在不能接受的毒性水平而影响上市。

有些时候,可以利用药物相互作用,以增加其它药物的水平或减少其他药物的排除。

由于一个药物引发的药物相互作用的程度,或由于其它药物相互作用导致其代谢改变的程度,使该药物不能安全上市的事件罕有发生。

l 母体药物和/或其活性代谢产物的血液或血浆浓度(全身暴露量)是药物剂量(暴露量)与药物作用和/或药物副作用之间重要的联系纽带。

基于此,在药物代谢和药物-药物相互作用的研究中,应用敏感且特异的方法分析药物及主要代谢产物是非常重要的。

l 对于主要通过代谢进行循环前清除或全身清除的药物,包括服用了其它药物在内的多种不同因素导致的差别,是自身和个体间存在差异性的重要原因。

l 与一些相对较为固定的代谢影响因素-如肝功能或遗传特性-不同,代谢性药物-药物相互作用可导致药物暴露量的突然变化。

根据药物的特点,这些影响可以在刚开始服用时发生,也可能在药物浓度逐步增加至稳态时发生,或当停用合并用药时发生。

甚至仅一次合并服用抑制剂,也可能发生药物相互作用。

l 应该在药物开发早期进行关于试验药物对其它药物代谢的影响和其它药物对试验药物代谢影响的研究,从而可以在后期临床试验中对药物相互作用的临床意义进行尽可能充分的研究。

III. 总体策略在尽可能的情况下,药物的开发应遵循一定的顺序,在早期的体外和体内研究中,可以全面发现感兴趣的问题,或提供信息以指导进一步的研究工作。

最理想的状况是设计好一系列试验,从体外试验进行到早期的探索性试验,然后再进行更具确定性的试验,在必要和适当时,使用特殊的试验设计和方法。

多数情况下,从早期体外试验和早期临床试验的阴性结果,提示没有必要开展后期的临床试验。

早期的研究应探究药物的消除是否主要通过排泄或代谢,而在后面的研究中再确定主要代谢途径。

使用适当的体外探针,在早期体内研究中慎重选择相互作用的药物,可以在药物开发的早期对潜在的药物-药物相互作用进行研究,如需要,在后面的药物开发中对观察到的药物相互作用进行进一步研究。

有些时候,通过严密的研究设计和计划,这些早期研究还可以提供一般人群、亚群和个体的有关剂量、浓度以及药效关系的信息,这些信息可以帮助解释代谢性药物-药物相互作用的结果。

A. 体外试验有关体外试验的发现与代谢/药物-药物相互作用体内试验结果之间的关系目前尚未完全了解。

虽然如此,体外试验可经常被用来作为一种适当的筛选机制,以排除代谢通路和通过此代谢通路发生的药物相互作用的重要性,从而不必要进行随后的体内试验。

此可能性是基于适当验证的试验方法和底物/相互作用药物浓度的合理选择。

例如,相匹配的体外试验结果显示试验药物不是经CYP2D6或3A4酶系统代谢,那么,则没有必要进行临床试验来探讨CYP2D6慢代谢表型的影响,或研究CYP2D6抑制剂的作用,或CYP3A4抑制剂/诱导剂对试验药物消除的影响。

同样,如果体外试验结果显示试验药物不抑制CYP2D6或3A4酶系的代谢,则不需要进行相应的试验药物与通过这些途径代谢的药物合并应用时体内药物-药物相互作用的研究。

相反,当体外代谢和/或药物-药物相互作用研究发现阳性结果,则建议进行临床试验,因为此时的体外试验结果不能对代谢通路或药物相互作用的临床重要性作出很好的定量判断。

使用如药物浓度与Ki(抑制常数)比值等参数来对药物相互作用进行深入评估,可进一步加强体外试验对于体内结果的预测能力,但至今为止总体经验并不充分,以至于不能得到可靠结论。

尽管体外试验可以评价是否发生抑制作用,但辨别诱导作用的能力却有限。

正因为如此,体内试验仍是提供合并用药引起的代谢途径诱导作用的主要信息来源。

B. 特异性的体内临床研究通常在药物开发早期进行的设计合理的药代动力学研究,可以就药物消除的代谢途径,其在药物整体消除中所占比重,以及代谢性药物-药物相互作用等提供重要信息。

这些研究结果与体外试验结果,为药物说明书内容的主要基础,并经常可帮助避免进一步研究的必要性。

对于这些研究类型的进一步建议见本指导原则的第IV部分。

C. 群体药代动力学筛查在药物开发的后期进行的稀疏采集血样方法(稀疏采样法,sparse sampling)收集数据而进行的群体药代动力学分析,对于表现已知的或新确认的药物相互作用的临床影响,以及在对剂量调整提供建议方面可能具有价值。

对这些数据进行分析或巧妙的考量,可能会发现前所未被考虑的药物-药物相互作用。

当体外药物-药物相互作用研究提示没有代谢性药物相互作用时,群体药代动力学资料可进一步提供支持证据。

采用稀疏采样法检测药物-药物相互作用的能力尚未得到完全建立,但,对于来自体外试验或特异性评估药物-药物相互作用的体内研究的结果强烈建议的药物相互作用,不太可能通过群体分析来证明其不存在。

一个能够提供最佳信息资料的群体药代动力学研究应当具有设计谨密的研究程序和样本采集方式。

标题为群体药代动力学的企业指导原则已经于1999年2月公布。

IV. 体内代谢性药物-药物相互作用的研究设计如果体外试验和其它资料建议进行体内代谢性药物-药物相互作用的研究,则应对下列一般问题和方法步骤进行考量。