自然地理学-冰川与冰缘地貌

- 格式:ppt

- 大小:1.68 MB

- 文档页数:53

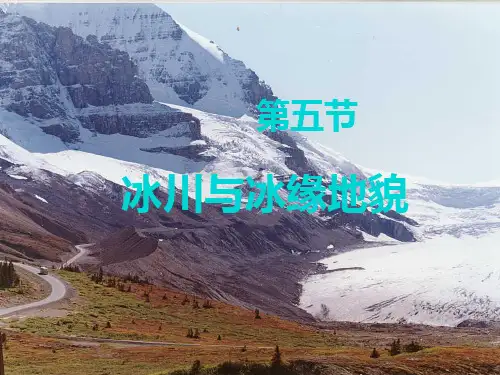

第五章冰川与冰缘地貌第一节冰川的形成及其类型第二节冰川作用与冰川地貌第三节冰缘过程与冰缘地貌冰缘原指冰川边缘地区,现已泛指所有不被冰川覆盖的气候严寒地区,因气候寒冷,地层处于冻结状态,大致与多年冻土分布范围相当。

在这样的区域内,地层的冻融过程是寒冷气候条件下特有的地貌过程,由此产生的地貌称为冰缘地貌,也可称为冻土地貌。

冰缘(periglacial)的概念冰缘(periglacial)的由来The ‘periglacial’ was first used by Polish geomo rphologist Waleryvon Lozinzki in 1909 to describe frost weathering conditions in the Carpathian Mountains of Central Europe.In 1910, the idea of a ‘periglacial zone’ was established at the Geological Congress in Stockholm to describe climatic and geomorphic conditions in areas peripheral to Pleistocene ice sheets.In modern usage, periglacial refers to a wider range of cold but glacial conditions, regardless of their proximity to a glacier.第三节冰缘过程与地貌一、冻土二、冰缘作用与冰缘地貌三、冰缘地貌的发育凡是温度在0℃或0℃以下,并含有冰的各种岩石和土壤称为冻土。

按岩土冻结时间的长短,冻土一般可分为夏季融化的季节冻土和终年不化的多年冻土两类。

1. 冻土的概念极地、亚极地地区和中低纬的高山、高原地区,气温很低,但在较强的大陆性气候条件下,降水量很少,地表没有积雪,当年平均气温和地温都处于0℃或0℃以下时,一定深度以下的土层处于长期冻结状态,这种土层称多年冻土(permafrost)。

高中地理地貌复习:冰缘地貌和冰川地貌高中地理地貌复习:冰缘地貌和冰川地貌冰缘地貌由寒冻风化和冻融作用形成的地表形态。

冰缘原意为冰川边缘地区,今一般指无冰川覆盖的气候严寒地区,范围相当于冻土分布区,部分季节冻土区也发育冰缘地貌。

因而冰缘地貌又称冻土地貌。

地表由于气温的年、日变化及相态变化所产生的一系列冻结和融化过程称冰缘作用。

主要有冻胀作用、热融蠕流作用、热融作用、雪蚀作用、风力作用。

冰缘作用形成的主要地貌类型有:石海、石河,多边形土和石环,冰丘和冰锥,热融地貌、雪蚀洼地。

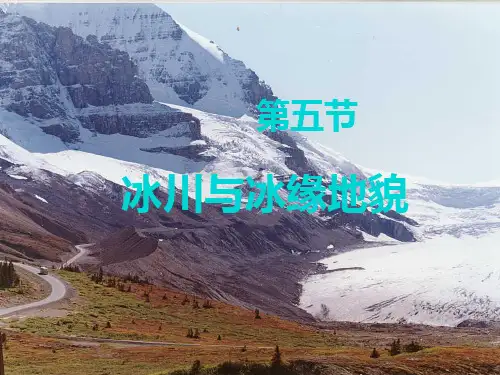

冰川地貌组合有一定的分布规律,从冰川中心到外围由侵蚀地貌过渡到堆积地貌。

山岳冰川地貌按海拔高度可分为:雪线以上为冰斗、角峰、刃脊分布的冰川冰缘作用带;雪线以下至终碛垄为冰川侵蚀-堆积地貌交错带;最下部为终碛垄、冰川槽谷和冰水平原地带。

冰川地貌由冰川的侵蚀和堆积作用形成的地表形态。

地球陆地表面有11%的面积为现代冰川覆盖,主要分布在极地、中低纬的高山和高原地区。

第四纪冰期,欧、亚、北美的大陆冰盖连绵分布,曾波及比今日更为宽广的地域,给地表留下了大量冰川遗迹。

冰川是准塑性体,冰川的运动包含内部的运动和底部的滑动两部分,是进行侵蚀、搬运、堆积并塑造各种冰川地貌的动力。

但它不是塑造冰川地貌的唯一动力,是与寒冻、雪蚀、雪崩、流水等各种营力共同作用,才形成了冰川地区的地貌景观。

冰川地貌可分为冰川侵蚀地貌和冰川堆积地貌。

冰川侵蚀地貌是冰川冰中含有不等量的碎屑岩块,在运动过程中对谷底、谷坡的岩石进行压碎、磨蚀、拔蚀等作用,形成一系列冰蚀地貌形态,如形成冰川擦痕、磨光面、羊背石、冰斗、角峰、槽谷、峡湾、岩盆等。

冰川堆积地貌是冰川运动中或者消退后的冰碛物堆积形成的地貌,如终碛垄、侧碛垄、冰碛丘陵、槽碛、鼓丘、蛇形丘、冰砾阜、冰水外冲平原和冰水阶地等。