了解常用通假字古今异义词的用法

- 格式:docx

- 大小:21.84 KB

- 文档页数:14

七年级下语文文言文的古今异义一词多义,通假字词类活用特殊句式一、古今异义词1.词语的古今义解释在七年级下的文言文中,古今异义词是一个常见的现象。

古今异义词指的是在古代和现代汉语中,同一个词语的意义、用法或者词性有所不同。

例如,“学校”在古代指学府,而今义则指实施教育的机构;又如“国家”,在古代指帝王统治下的地域,而今义则指具有主权和领土的国家。

2.词语演变的原因分析古今异义词的产生主要有以下原因:一是随着时间的推移,词语的意义发生了变化;二是社会发展导致词语所反映的事物发生了变化;三是语言交流的需要,使得词语在不同的语境中产生了新的意义。

3.如何在阅读中识别古今异义词阅读时,我们要学会识别古今异义词。

一方面要了解词语的古代意义,另一方面要根据上下文判断词语在文中的实际意义。

识别古今异义词有助于我们更好地理解文言文的内容,把握文章的主题。

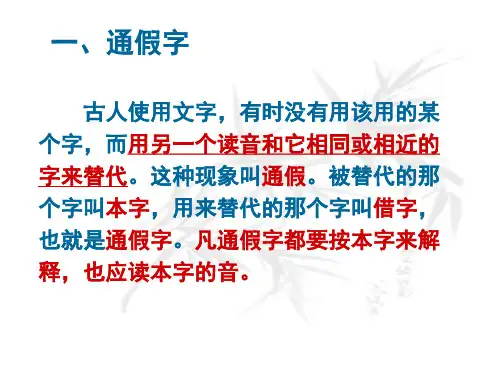

二、通假字1.通假字的定义及作用通假字是指在文言文中,用一个字代替另一个字的现象。

通假字的作用主要是为了避讳、美观或者音韵的需要。

例如,“孔子曰”中的“曰”通“日”,意为“说”。

2.通假字的识别方法识别通假字的方法主要有以下几点:一是了解通假字的规律,如声旁字代替形声字、形声字代替声旁字等;二是掌握一定的通假字表,以便在阅读中进行对照;三是通过语境和字义来判断字是否为通假字。

3.通假字的阅读技巧阅读文言文时,遇到通假字不要慌张,要学会根据字义和语境来判断。

同时,积累通假字,形成自己的词汇库,有助于提高阅读速度和理解能力。

三、词类活用1.词类活用的种类及举例在文言文中,词类活用是一种常见的现象。

词类活用主要包括以下几种:名词活用作动词,如“司马迁迁”中的“迁”意为“贬谪”;形容词活用作动词,如“山高水长”中的“长”意为“生长”;动词活用作名词,如“夫子不鼓盗钟”中的“盗”意为“偷钟的人”。

2.词类活用的辨析方法辨析词类活用,首先要了解词语的原始词类,然后根据其在文中的作用和意义来判断。

1. 让学生理解古今异义词的概念,掌握古今异义词的识别方法。

2. 让学生了解通假字的概念,掌握通假字的识别和运用方法。

3. 通过实例分析,使学生能够灵活运用古今异义词和通假字,提高阅读和写作能力。

二、教学内容:1. 古今异义词的定义和识别方法。

2. 通假字的定义和识别方法。

3. 古今异义词和通假字在文言文中的具体运用。

三、教学重点与难点:1. 古今异义词的识别和运用。

2. 通假字的识别和运用。

四、教学方法:1. 讲授法:讲解古今异义词和通假字的定义、识别方法及运用。

2. 实例分析法:分析古今异义词和通假字在文言文中的具体运用。

3. 练习法:让学生通过练习,巩固所学知识。

五、教学安排:1. 第一课时:讲解古今异义词的定义、识别方法及运用。

2. 第二课时:讲解通假字的定义、识别方法及运用。

3. 第三课时:实例分析,分析古今异义词和通假字在文言文中的具体运用。

4. 第四课时:练习题讲解与总结。

教案仅供参考,具体实施可根据实际情况进行调整。

1. 通过课堂讲解、实例分析和练习,评价学生对古今异义词和通假字的理解和运用能力。

2. 学生能够正确识别和运用古今异义词和通假字,说明已达到教学目标。

3. 学生通过课后阅读和实践,能够灵活运用所学知识,提高阅读和写作能力。

七、教学反馈:1. 课后收集学生的练习作品,对学生的运用能力进行评价和反馈。

2. 针对学生的错误和不足,给予个别辅导和指导,帮助学生提高。

3. 鼓励学生积极参与课堂讨论,提出问题和建议,促进教学相长。

八、教学拓展:1. 引导学生阅读更多的文言文作品,通过实践提高对古今异义词和通假字的识别和运用能力。

2. 组织学生进行古代文化知识的学习,了解古代词汇的演变过程,加深对古今异义词和通假字的理解。

3. 开展小组讨论和研究报告,让学生深入研究古今异义词和通假字在特定文学作品中的应用。

九、教学参考资源:1. 《古代汉语词典》:用于查找古今异义词和通假字的定义和用法。

一、教学目标1.1 让学生理解古今异义词的概念,掌握古今异义词的识别方法。

1.2 让学生掌握通假字的定义,了解通假字的使用规则。

1.3 培养学生对文言文的理解能力,提高阅读文言文的速度。

二、教学内容2.1 古今异义词的定义和识别方法。

2.2 通假字的定义和使用规则。

2.3 古今异义词和通假字在文言文中的应用实例。

三、教学方法3.1 讲解法:讲解古今异义词的概念和识别方法,通假字的定义和使用规则。

3.2 举例法:通过文言文实例,分析古今异义词和通假字的使用。

3.3 练习法:让学生通过练习,巩固所学知识。

四、教学步骤4.1 引入:介绍古今异义词和通假字的概念,激发学生的学习兴趣。

4.2 讲解:讲解古今异义词的识别方法和通假字的定义使用规则。

4.3 举例:分析文言文中的古今异义词和通假字实例。

4.4 练习:布置练习题,让学生巩固所学知识。

五、教学评价5.1 课堂问答:检查学生对古今异义词和通假字的理解程度。

5.2 练习题:评估学生对所学知识的掌握情况。

5.3 阅读理解:通过阅读文言文,检验学生运用古今异义词和通假字的能力。

六、教学内容6.1 古今异义词的常见类型:词义扩大、词义缩小、词义转移、感情色彩变化。

6.2 通假字的常见类型:音同通假、音近通假、形声通假。

6.3 古今异义词和通假字在实际应用中的注意事项。

七、教学方法7.1 分类法:对古今异义词的常见类型进行分类讲解,对通假字的常见类型进行分类讲解。

7.2 对比法:通过对比分析,让学生了解古今异义词和通假字的变化规律。

7.3 实践法:让学生在实际阅读中运用所学知识,提高阅读理解能力。

八、教学步骤8.1 复习:回顾上一节课的内容,巩固学生对古今异义词和通假字的理解。

8.2 分类讲解:讲解古今异义词和通假字的常见类型。

8.3 对比分析:分析古今异义词和通假字的变化规律。

8.4 实践练习:让学生运用所学知识,解答实际阅读中的问题。

九、教学评价9.1 分类问答:检查学生对古今异义词和通假字分类的理解程度。

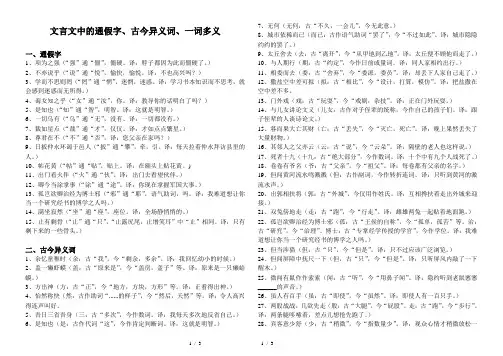

文言文中的通假字、古今异义词、一词多义一、通假字1、项为之强(“强”通“僵”,僵硬。

译:脖子都因为此而僵硬了。

)2、不亦说乎(“说”通“悦”,愉快,愉悦。

译:不也高兴吗?)3、学而不思则罔(“罔”通“惘”,迷惘,迷惑。

译:学习书本知识而不思考,就会感到迷惑而无所得。

)4、诲女知之乎(“女”通“汝”,你。

译:教导你的话明白了吗?)5、是知也(“知”通“智”,明智。

译:这就是明智。

)6、一切乌有(“乌”通“无”,没有。

译:一切都没有。

)7、裁如星点(“裁”通“才”,仅仅。

译:才如点点繁星。

)8、尊君在不(“不”通“否”,译:您父亲在家吗?)9、日扳仲永环谒于邑人(“扳”通“攀”,牵,引。

译:每天拉着仲永拜访县里的人。

)10、帖花黄(“帖”通“贴”,贴上。

译:在额头上贴花黄。

)11、出门看火伴(“火”通“伙”。

译:出门去看望伙伴。

)12、卿今当涂掌事(“涂”通“途”。

译:你现在掌握军国大事。

)13、孤岂欲卿治经为博士邪(“邪”通“耶”,语气助词,吗。

译:我难道想让你当一个研究经书的博学之人吗。

)14、满坐寂然(“坐”通“座”,座位。

译:全场静悄悄的。

)15、止有剩骨(“止”通“只”,“止露尻尾,止增笑耳”中“止”相同。

译:只有剩下来的一些骨头。

)二、古今异义词1、余忆童稚时(余:古“我”,今“剩余,多余”。

译:我回忆幼小的时候。

)2、盖一癞虾蟆(盖:古“原来是”,今“盖房,盖子”等。

译:原来是一只癞蛤蟆。

)3、方出神(方:古“正”,今“地方,方块,方形”等。

译:正看得出神。

)4、怡然称快(然:古作助词“......的样子”,今“然后,天然”等。

译:令人高兴得连声叫好。

5、吾日三省吾身(三:古“多次”,今作数词。

译:我每天多次地反省自己。

)6、是知也(是:古作代词“这”,今作肯定判断词。

译:这就是明智。

)7、无何(无何:古“不久,一会儿”,今无此意。

)8、城市依稀而已(而已:古作语气助词“罢了”,今“不过如此”。

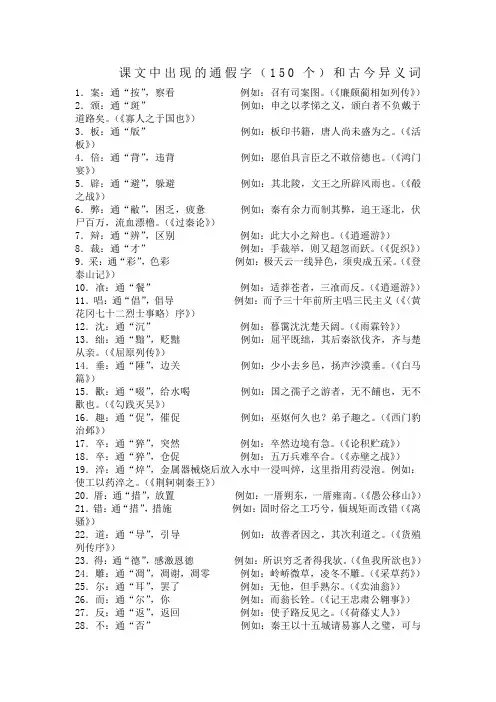

课文中出现的通假字(150个)和古今异义词1.案:通“按”,察看例如:召有司案图。

(《廉颇蔺相如列传》)2.颁:通“斑”例如:申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

(《寡人之于国也》)3.板:通“版”例如:板印书籍,唐人尚未盛为之。

(《活板》)4.倍:通“背”,违背例如:愿伯具言臣之不敢倍德也。

(《鸿门宴》)5.辟:通“避”,躲避例如:其北陵,文王之所辟风雨也。

(《殽之战》)6.弊:通“敝”,困乏,疲惫例如:秦有余力而制其弊,追王逐北,伏尸百万,流血漂橹。

(《过秦论》)7.辩:通“辨”,区别例如:此大小之辩也。

(《逍遥游》)8.裁:通“才”例如:手裁举,则又超忽而跃。

(《促织》)9.采:通“彩”,色彩例如:极天云一线异色,须臾成五采。

(《登泰山记》)10.飡:通“餐”例如:适莽苍者,三飡而反。

(《逍遥游》)11.唱:通“倡”,倡导例如:而予三十年前所主唱三民主义(《〈黄花冈七十二烈士事略〉序》)12.沈:通“沉”例如:暮霭沈沈楚天阔。

(《雨霖铃》)13.绌:通“黜”,贬黜例如:屈平既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。

(《屈原列传》)14.垂:通“陲”,边关例如:少小去乡邑,扬声沙漠垂。

(《白马篇》)15.歠:通“啜”,给水喝例如:国之孺子之游者,无不餔也,无不歠也。

(《勾践灭吴》)16.趣:通“促”,催促例如:巫妪何久也?弟子趣之。

(《西门豹治邺》)17.卒:通“猝”,突然例如:卒然边境有急。

(《论积贮疏》)18.卒:通“猝”,仓促例如:五万兵难卒合。

(《赤壁之战》)19.淬:通“焠”,金属器械烧后放入水中一浸叫焠,这里指用药浸泡。

例如:使工以药淬之。

(《荆轲刺秦王》)20.厝:通“措”,放置例如:一厝朔东,一厝雍南。

(《愚公移山》)21.错:通“措”,措施例如:固时俗之工巧兮,偭规矩而改错(《离骚》)22.道:通“导”,引导例如:故善者因之,其次利道之。

(《货殖列传序》)23.得:通“德”,感激恩德例如:所识穷乏者得我欤。

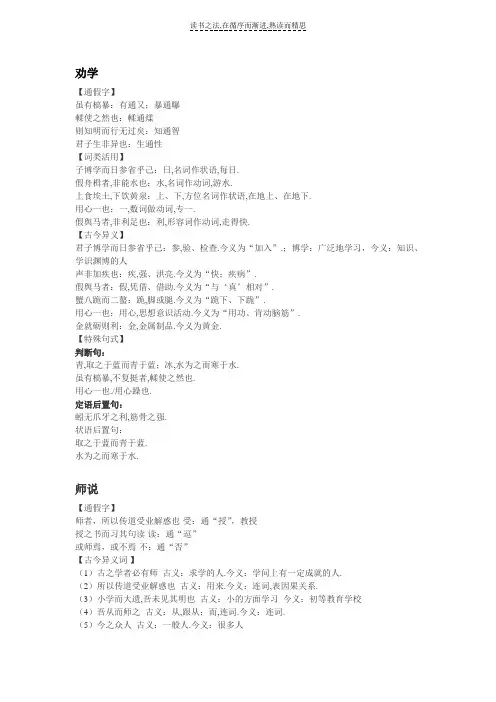

《生于忧患,死于安乐》1、通假字:(1)亲戚畔之(畔,通“叛”,背叛)(2)入则无法家拂士(拂,通“弼”,辅佐)(3)曾益其所不能(曾,通“增”,增加)(4)困于心衡于虑而后作(衡,通“横”,梗塞,不顺)2、一词多义:(1)舜发于畎亩之中(发,被起用)/征于色发于声而后喻(发,发出)(2)舜发于畎亩之中(于:从)/故天将降大任于是人也(于:在)/然后知生于忧患,而死于安乐也(于:由于)3、古今异义(1)所以古义:用来;今义:表因果关系的关联词。

(2)入古义:在国内;今义:进入。

(3)出古义:在国外;今义:出去。

(域)民不以封疆为界:界限,这里是限制。

名作动。

(空乏)其身:使.......受到贫困之苦。

使动。

(动)心忍性:使.......惊动。

使动。

(苦)其心志:使.......痛苦。

使动。

(劳)其筋骨:使......劳累。

形容词作使动。

(饿)其体肤:使.......饥饿。

形容词作使动。

(乱)其所为:使........乱。

形容词作使动。

《鱼我所欲也》一词多义1.而蹴尔而与之。

连接两个动作,承接连词(或表修饰)由是则生而有不用也。

转折连词,却2.于所欲有甚于生者,。

比万钟于我何加焉,对4.得二者不可得兼得,得到,拥有所识穷乏者得我与。

通“德”,感激5.为乡为身死而不受。

为了今为宫室之美为之做7. 生舍生而取义者也生命由是则生而有不用也获得生命10莫.使人之所恶莫甚于死者没有什么宫妇左右莫不私王没有谁通假字1.“得”通“德”,恩惠,这里是感谢的意思。

例句:“今为所识穷乏者得我而为之” 2.“乡”通“向”,从前。

例句:“乡为身死而不受” 3.“与”通“欤”,语气助词,相当于“吗”。

例句:“所识贫乏者得我与” 4. “辟”通“避”,躲避。

例句:“故患有所不辟也” 5. “辩”通“辨”,辨别。

例句:“万钟则不辩礼义而受之”古今异义1.可以古:能够用来今:能够2.是古:这指示代词今:判断动词3.豆古:古代盛食物的器具今:豆子4.钟古:古代的量器今:计时器具5.加古:益处今:两个或两个以上的东西或数目合在一起特殊句式1.判断句例句:鱼,我所欲也。

初中七年级上册文言文通假字、一词多义、古今异义、词类活用归类初中七年级上册的文言文研究主要包括通假字、一词多义、古今异义和词类活用归类。

通假字是指在中国古书中使用相同或相似读音的字代替本字的现象,考试中需要对其进行解释。

七年级的通假字包括“尊君在不”,“不亦说乎”,“吾十有五而志于学”,“止有剩骨”,“身亡所寄”,“其人舍然大喜”,“卿今当涂掌事”,“孤岂欲卿治经为博士邪”,“对镜帖花黄”,“但手熟尔”,“XXX以杓酌油沥之”,“可爱者甚蕃”和“亭亭净植”。

一词多义指一个词有两个或以上的意思。

文言文中的一些词根据语言发展的规律,其应用范围逐步扩大,因此在不同的句子中会有不同的意思,需要注意其本义、引申义、比喻义和假借义。

七年级上册的一词多义包括“舍”(舍弃、解除、消除、去消失、离开、时当时)、“日”(按时、天、太阳、岁月)、“为”(给、替、担任、做、被、成为、乐以。

为乐、乐趣)、“行”(行走、行出行)、“知”(了解、领悟、知道)和“意”(想、企图、意暇甚、意将隧入以攻其后也、恐前后受其敌、盖以诱敌、敌胁迫、攻击、敌人)。

恐前后受其敌,狼不敢前。

有闻而传之者,闻之于XXX。

求闻之若此。

在古今异义中,词汇的发展体现在实词上,最显著的就是词义的古今变化。

要特别注意前四种情况,如果不了解它的变化,误以今释古,要么语意不通,要么歪曲原意。

七年级上册常考古今异义词。

与儿女讲论文义,XXX舍去。

相委而去。

实词儿女指泛指小辈,包括侄女、侄儿;去指离开;委指舍弃。

现代汉语中,儿女指儿子女儿,去指跟“来”相对,委指交付。

这些词在古今异义中的差别细微,要注意区分。

出自《咏雪》和《陈太丘与友期行》。

约定期日中,可以为师矣。

吾日三省吾身。

XXX回头看,期指约定日期,可以指表示可能、许可,三指数词,表确数。

在《陈太丘与友期行》和《论语》中经常出现。

弛担持刀,屠自后断其股。

弛指松弛,股常指机构中的组织单位。

在古汉语中,某些词在特定的语言环境中又可以灵活运用,临时改变它的基本功能,在句中充当其它类词。

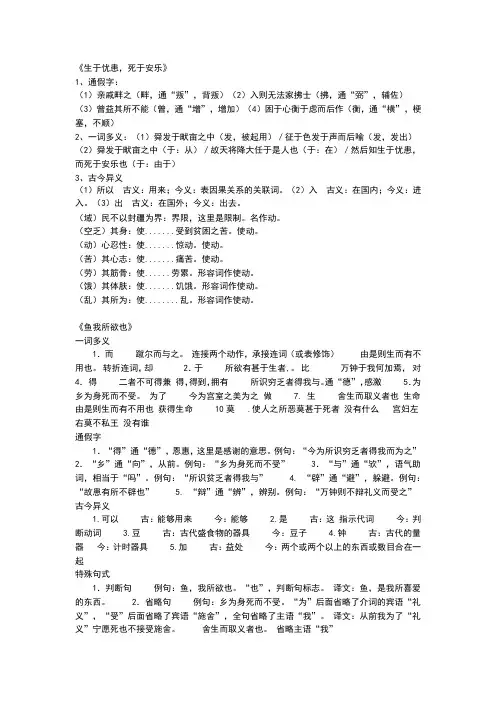

中考教练2009文言文阅读培优手册:了解常用通假字、古今异义词的用法【备考要诀】理解、辨析通假字、古今异义词是突破文言文阅读的关键之一,在做文言文阅读试题时,如果不了解这种现象,就会影响我们对文意的准确理解。

对于初中生而言,主要应从以下几点去把握:1.理解通假字、古今异义词的关键,就是熟记教材中常见的通假字、古今异义词,以不变应万变。

因为中考中对通假字、古今异义词的考查都不会离开课内所学内容。

所以,考生在平时一定要多读多背教材上的文言文,特别是那些名家名篇,一定要背得滚瓜烂熟。

2.做题时,要认真阅读选文,特别是课外文言文,要根据试卷所提供的注释把选文读懂。

然后,仔细审视被考查的通假字、古今异义词所在的语境,调动知识储备,根据上下文文意,推敲词义。

一个字是否通假,一个词是否古今异义,不能孤立地判断,而要依据上下文进行分析、判断。

如果在上下文中能够解释得通,完全没有矛盾或者牵强附会之处,就不存在通假、古今异义的问题。

如果按照字面解释文理不通,则就有可能是通假、古今异义现象。

3.解答关于通假字、古今异义词的选择题时,要学会运用排除法,由易到难,逐步确定正确答案。

【巩固积累】文言文中原本应用的字叫本字,临时用来替代本字的那个字叫通假字。

如:“便要还家”(《桃花源记》)中的“要”通“邀”,即“要”就是本字“邀”的通假字。

通假字一般有以下几种情况:1.同音代替。

它有三种情形:(1)完全同音。

如:“汝之不惠”(《愚公移山》)中的“惠”通“慧”,“聪明”的意思;“但手熟尔”(《卖油翁》)中的“尔”通“耳”,译为“罢了”。

(2)声母相同。

如:“河曲智叟亡以应”(《愚公移山》)中的“亡”通“无”,“没有”的意思;“胡不见我于王”(《公输》)中的“胡”通“何”,“怎么”的意思。

(3)韵母相同。

如:“路转溪头忽见”(《西江月》)中的“见”通“现”,译为“出现”;“昂首观之,项为之强”(《童趣》)中的“强”通“僵”,“僵硬”的意思。

小学文言文知识要点:通假字-古今异义-文言虚词小学教材改版后,文言知识的比重增加,对孩子的文言阅读要求也会加码。

部编版语文教材中,小学阶段古诗文篇目增加,更侧重孩子对古诗文的赏析能力。

以下的文言文研究要点希望给大家帮助一、通假字1、子曰:“学而时之,不亦说乎?”(《论语十则》)“说”通“悦”,愉快、高兴。

2、女知之乎?(《论语十则》)“女”通“汝”,人称代词,你。

3、两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”(《两小儿辩日》)“知”通“智”,智慧。

4、担中肉尽,止有剩骨。

(《狼》)“止”通“只”。

5、先自度其足,而置之其坐。

(《郑人买履》)“坐”通“座”,座位。

6、出门看火伴。

(《木兰诗》)“火”通“伙”,伙伴。

7、才美不外见。

(《马说》)“见”通“现”,出现。

8、XXX亡以应。

(《愚公移山》)“亡”通“无”。

9、XXX未偏,XXX从也。

(《曹刿论战》)“偏”通“遍”,遍及、普遍。

10、统统乌有。

(《山市》)“乌”通“无”,没有。

二、古今异义1、绝境古义:与世阻遏的中央。

XXX:无前途的地步。

例句:自XXX避XXX时乱,率妻子XXX来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

(《桃花源记》)2、交通古义:交织相通。

XXX:首要用于称各类运输和邮电奇迹。

例句:阡陌交通,鸡犬相闻。

(《桃花源记》)3、穷古义:穷尽。

XXX:经济贫困。

例句:复前行,欲穷其林。

(《桃花源记》) 4、鲜美古义:鲜艳美丽。

XXX:指(食品)滋味好。

例句:芳草鲜美,落英缤纷。

(《桃花源记》) 5、平民古义:平民。

XXX:棉平民服。

例句:臣本平民,躬耕于南阳。

(《出师表》) 6、可以古义:可以凭借。

XXX:对某事表赞同。

例句:可以一战,战则请从。

(《曹刿论战》) 7、开张古义:扩大。

XXX:开业(多指商业部门)。

例句:诚宜开XXX听。

(《出师表》)8、涕古义:泪。

XXX:鼻涕。

例句:今当远离,临表涕零,不知所言。

(《出师表》) 9、兵古义:兵器。

XXX:兵士。

中考语文必背的通假字和古今异义词通假字1.案:通“按”,审察,察看,动词。

召有司案图,指从此以往十五都予赵。

(《廉颇蔺相如列传》)2.罢:通“疲”,疲劳,形容词。

罢夫羸老,易子而咬其骨。

(《论积贮疏》)3.颁:通“斑”。

颁白,头发花白,形容词。

颁白者不负戴于道路矣。

(《寡人之于国也》)4.板:通“版”,字版,名词。

板印书籍,唐人尚未盛为之。

(《活板》)5.倍:通“背”,背叛,忘记,动词。

愿伯具言臣之不敢倍德也。

(《鸿门宴》)6.被:①通“披”,穿着,动词。

闻妻言,如被冰雪。

(《促织》)②通“披”,覆盖在肩背上,动词。

屈原至于江滨,被发行吟泽畔。

(《屈原列传》)7.辟:通“避”,躲避,动词。

其北陵,文王之所辟风雨也。

(《崤之战》)8.弊:通“敝”,困乏,衰败,形容词。

今天下三分,益州疲弊。

(《出师表》)9.不:通“否”,不,副词。

或师焉,或不焉。

(《师说》)10.材:通“才”,才能,名词。

食之不能尽其材。

(《马说》)11.裁:通“才”,刚刚,副词。

手裁举,则又超忽而跃。

(《促织》)12.采:通“彩”,色彩,颜色,名词。

成五采,此天子气也。

(《鸿门宴》)13.雠:通“仇”,仇敌,仇人,名词。

及仇雠已灭,天下已定。

(《伶官传序》)14.绌:通“黜”,罢免官职,动词。

屈平既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。

(《屈原列传》)15.从:通“纵”,与“横”相对,名词。

合从缔交,相与为一。

(《过秦论》)16.当:通“挡”,遮挡,动词。

垣墙周庭,以当南日。

(《项脊轩志》)17.得:通“德”,恩惠,这里是感激的意思,动词。

所识穷乏者得我与?(《鱼我所欲也》)18.而:通“尔”,你的,人称代词。

某所,而母立于兹。

(《项脊轩志》)19.反:通“返”,往返,动词。

寒暑易节,始一反焉。

(《愚公移山》)20.奉:通“俸”,俸禄,薪俸,名词。

位尊而无功,奉厚而无劳,而挟重器多也。

(《触龙说赵太后》)21.衡:①通“横”,跟“竖、直”相对,名词。

《生于忧患,死于安乐》1、通假字:(1)亲戚畔之(畔,通“叛”,背叛)(2)入则无法家拂士(拂,通“弼”,辅佐)(3)曾益其所不能(曾,通“增”,增加)(4)困于心衡于虑而后作(衡,通“横”,梗塞,不顺)2、一词多义:(1)舜发于畎亩之中(发,被起用)/征于色发于声而后喻(发,发出)(2)舜发于畎亩之中(于:从)/故天将降大任于是人也(于:在)/然后知生于忧患,而死于安乐也(于:由于)3、古今异义(1)所以古义:用来;今义:表因果关系的关联词。

(2)入古义:在国内;今义:进入。

(3)出古义:在国外;今义:出去。

(域)民不以封疆为界:界限,这里是限制。

名作动。

(空乏)其身:使.......受到贫困之苦。

使动。

(动)心忍性:使.......惊动。

使动。

(苦)其心志:使.......痛苦。

使动。

(劳)其筋骨:使......劳累。

形容词作使动。

(饿)其体肤:使.......饥饿。

形容词作使动。

(乱)其所为:使........乱。

形容词作使动。

《鱼我所欲也》一词多义1.而蹴尔而与之。

连接两个动作,承接连词(或表修饰)由是则生而有不用也。

转折连词,却2.于所欲有甚于生者,。

比万钟于我何加焉,对4.得二者不可得兼得,得到,拥有所识穷乏者得我与。

通“德”,感激5.为乡为身死而不受。

为了今为宫室之美为之做7. 生舍生而取义者也生命由是则生而有不用也获得生命10莫.使人之所恶莫甚于死者没有什么宫妇左右莫不私王没有谁通假字1.“得”通“德”,恩惠,这里是感谢的意思。

例句:“今为所识穷乏者得我而为之”2.“乡”通“向”,从前。

例句:“乡为身死而不受”3.“与”通“欤”,语气助词,相当于“吗”。

例句:“所识贫乏者得我与” 4. “辟”通“避”,躲避。

例句:“故患有所不辟也” 5. “辩”通“辨”,辨别。

例句:“万钟则不辩礼义而受之”古今异义1.可以古:能够用来今:能够2.是古:这指示代词今:判断动词3.豆古:古代盛食物的器具今:豆子4.钟古:古代的量器今:计时器具5.加古:益处今:两个或两个以上的东西或数目合在一起特殊句式1.判断句例句:鱼,我所欲也。