国际贸易与经济增长关系的实证研究

- 格式:doc

- 大小:171.50 KB

- 文档页数:11

对外贸易与上海经济增长关系的实证研究的开题报告一、研究的背景和意义上海作为中国改革开放的先行者,在对外开放和对外贸易方面积累了大量的经验和成果。

当前,随着中国不断加强对外开放和全球化进程的不断深入,上海在国际贸易和经济发展中的地位和影响力日益突出。

因此,对于上海各类外贸企业的发展状况和对上海经济增长的影响,进行实证研究既有现实意义,又有理论价值。

二、研究的目的和内容本文旨在探究上海市外贸企业的发展状况和对上海经济增长的影响,并分析其影响因素。

具体而言,将对上海市外贸企业的规模、产业结构、贸易方式等方面进行调查研究,同时考察国内外市场的变化对外贸企业的影响。

通过对上海市经济增长的数据进行回归分析,探讨外贸对上海经济增长的贡献度、对外贸发展总量和结构升级的作用、以及受到的制约因素等问题。

三、研究方法本文采用定量研究和定性研究相结合的方法,首先通过问卷调查等手段收集外贸企业的经济数据和相关信息,剖析外贸企业的发展现状和规律;接着运用时间序列分析等方法,考察上海经济增长和外贸发展之间的相关性,揭示外贸对上海经济增长的作用;最后,通过SWOT分析和政策建议等方式,提出促进上海外贸企业发展和进一步推动上海经济增长的对策和建议。

四、预期成果和展望通过本研究可以全面了解上海市外贸企业的发展情况和对上海经济的影响,为相关政府机构和企业提供参考和决策依据,同时也可为相关领域的学术研究提供实证依据和基础数据。

展望未来,应继续关注上海外贸企业的发展状况和环境变化,及时根据实际情况调整政策和制定新的措施,推动上海外贸领域的创新和升级,为上海经济的可持续发展做出更大的贡献。

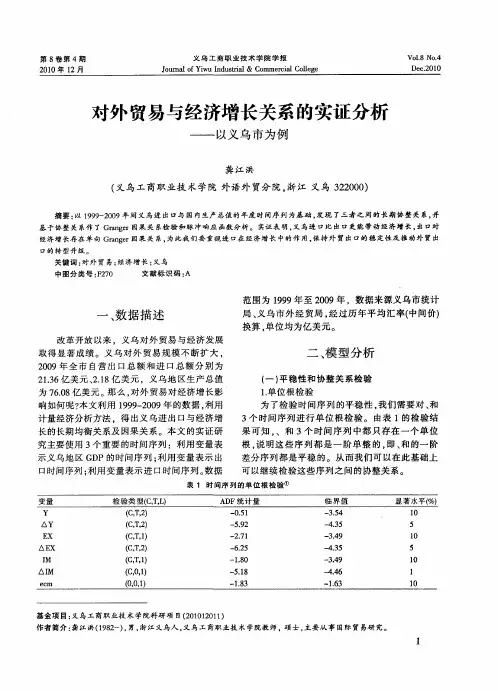

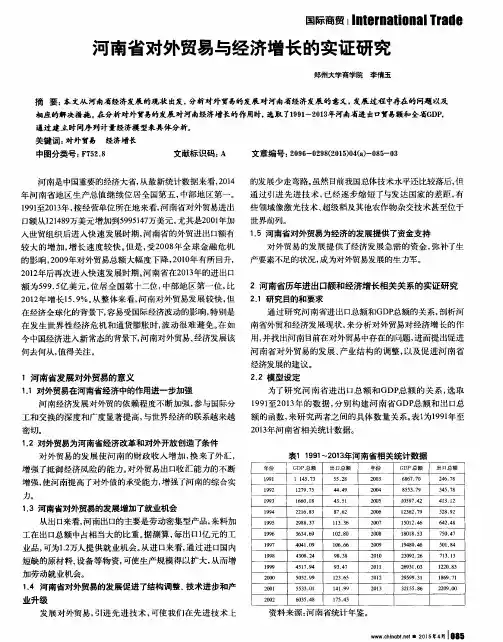

第34卷 第6期 延边教育学院学报 Vol.34 No.6 2020年12月 Journal of Yanbian Institute of Education Dec. 2020·14·我国对外贸易与经济增长关系的实证分析金俐延(延边大学,经济管理学院 吉林 延吉 133002)摘 要:改革开放以来中国的对外贸易有了很大发展,同时中国经济也在过去四十年多年的时间里有了稳定且长期的发展。

本文以中国对外贸易与经济增长的关系作为研究主题,首先分析了中国对外贸易和经济增长的现状,从实证的角度来科学论证和计算两者之间的定量关系,并以此作为分析问题的基础,利用1990-2017年中国对外贸易进出口数据和我国GDP 数据,运用Eviews 软件,作出一系列检验,最终解释了中国对外贸易与经济增长之间的关系。

最后,在分析的基础上为中国优化对外贸易促进区域经济的可持续发展给出政策建议。

关键词:对外贸易;进出口;经济增长;实证分析中图分类号:F125 文献标识码:A 文章编号:1673-4564(2020)06-0014-06对外贸易一直是世界各国对外经济关系的核心内容,在各国的经济发展中起到了不可替代的作用。

自改革开放以来,中国的对外贸易也从之前的贸易逆差转为贸易顺差,丰厚的外汇储备成为了中国经济社会健康发展的定心丸。

贸易顺差对于国家的发展具有重大作用。

纵观世界经济和全球格局的演变历程,对外贸易的发展也是17世纪欧洲发达经济体全面赶超中国的重要因素,相比农业经济而言,贸易经济具有更高的价值创造属性,其价值增值过程对资本主义经济的产生和发展有着重要的意义。

与此同时,随着中国贸易顺差的不断扩大,对于提高中国产品的国际竞争力和综合地位也具有十分重要的作用。

由于中国对外贸易问题是中国经济进一步发展的突破口之一,故本文通过研究中国对外贸易水平与经济增长的关系,希望为中国贸易的发展给出一定建议,扬长避短,同时希望给中国的经济发展带来新的动力。

国际贸易开放度在经济增长中的作用研究国际贸易开放度在经济增长中的作用研究摘要:本文旨在研究国际贸易开放度对经济增长的作用。

本文采用文献研究法和实证分析法,通过对全球经济数据进行整理和分析,探讨了贸易开放度与经济增长的关系,以及进一步分析贸易开放度对经济增长的影响因素和机制。

研究结果表明,贸易开放度对经济增长有显著的正向影响,在不同国家之间表现出一定的差异性。

其中,开放度水平、出口结构、进口依存度、国际竞争力等因素均影响了贸易开放度的经济效果。

本文的研究结果对于提高开放度水平、加强贸易竞争力、优化出口结构和提高进口自主度等方面的政策制定具有一定的参考价值。

关键词:国际贸易开放度;经济增长;效应分析;影响因素;政策建议1.引言中国经济快速发展的同时,也面临了一些问题,其中一个重要问题就是经济增长的持续性和稳定性。

在当前全球化的经济环境下,国际贸易已经成为了推动经济增长的重要因素之一。

贸易的开放度直接关系到国家的经济水平和竞争力。

因此,研究国际贸易开放度对经济增长的影响及其影响因素和机制,对于加强贸易竞争力、促进经济发展具有重要意义。

2.贸易开放度与经济增长的关系2.1 贸易开放度的概念及其影响贸易开放度是指国家开放贸易市场的程度,其水平体现在进出口关税、非关税措施、贸易自由化政策等方面。

贸易开放度的提高可以促进贸易的自由化和效率化,增加贸易往来和贸易量,提升国家的经济增长水平。

2.2 贸易开放度与经济增长关系的实证分析近年来,国际学界关于贸易开放度与经济增长关系的研究较多,研究结果表明,在全球范围内,贸易开放度对经济增长有着显著的正向影响。

但同时也存在一定差异性,不同国家之间,其作用不同。

例如,对于已经发展完全的国家来说,贸易自由化水平的提高对于经济增长贡献有限,但对于还处于发展阶段的国家,则其正向效应更加显著。

3.贸易开放度对经济增长的影响因素和机制3.1 开放度水平贸易开放度水平是影响贸易开放度正向效应的一个重要因素。

国际经济与贸易课题的研究方法

国际经济与贸易课题的研究方法主要包括以下几种:

1. 实证研究法:通过收集和分析实际数据,探究国际贸易的现状、趋势和影响因素等。

例如,研究中国与美国之间的贸易摩擦对两国经济的影响。

2. 理论研究法:通过对国际贸易理论的分析和探讨,提出新的理论观点或对现有理论进行修正和完善。

例如,研究国际贸易中的比较优势理论和新贸易理论的适用性和局限性。

3. 案例研究法:通过对具体的国际贸易案例进行深入分析,探究其中的问题和解决方法。

例如,研究中国与日本之间的汽车贸易争端及其解决方案。

4. 经验研究法:通过对国际贸易从业者的经验和观察进行总结和分析,提出实践性的建议和对策。

例如,研究中国企业在国际贸易中的竞争策略和成功经验。

5. 比较研究法:通过对不同国家或地区的国际贸易情况进行比较,探究其差异和相似之处。

例如,研究中国与印度之间的贸易关系及其差异。

此外,还有改革思路的研究方法,包括树立以学生为主体的教学理念、注重实践性教学环节等。

这些方法有助于更好地理解国际贸易实务操作,培养学生的理解能力、动态思维能力和动手能力。

以上信息仅供参考,如需获取更多详细信息,建议查阅国际经济与贸易课题相关的学术著作或期刊文献。

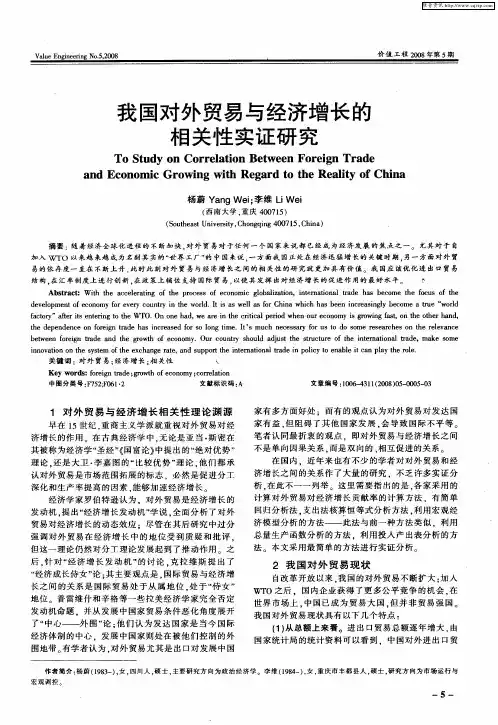

我国对外贸易与经济增长关系的实证分析摘要:本文根据1978-2008年统计数据,运用协整检验和误差修正模型,对全国对外贸易与经济增长关系进行实证研究。

本文通过构建我国对外贸易与经济增长的误差修正模型,发现对外贸易与经济增长的长期均衡关系,对外净出口有效促进了经济增长,而进口对经济增长的作用则不明显,并且短期我国对外贸易与经济增长的均衡出现偏差。

关键词:对外贸易;经济增长;国际贸易理论;Granger检验改革开放以来,我国对外贸易取得了长足发展。

贸易对我国经济增长的推动作用已得到国内外诸多学者的实证检验。

本文在对外贸易与经济增长的内在关系的基础上,应用长期的时间序列数据,参考国际上研究贸易促进经济增长的模型和方法,探讨对外贸易与经济增长是否存在长期的均衡关系,并通过乘数分析考察进口与出口及二者的结合(净出口和进出口总额)对经济的促进作用。

一、文献综述在理论分析上,国内外学者在对外贸易是否能促进经济增长的问题上主要存在促进论、阻碍论和折衷论三种观点:促进论的代表人物是罗伯特逊和R·纳克斯,他们认为“对外贸易是经济增长发动机”,对外贸易不仅有利于各国充分发挥自己的优势资源,达到资源优化配置的效果,并且各国能够在长期形成规模经济的优势。

阻碍论以劳尔·普雷维什和辛格为代表,他们基于发展中国家的数据研究发现,由于贸易的不平等性,发展中国家的对外贸易并没有明显带动经济的增长。

折衷论以欧文·克拉维斯(1970)为代表,他把对外贸易扩展形容为“经济增长的侍女”,而不是“增长的发动机”。

在实证分析上,国内外经济学者运用不同类型的数据做了大量的实证分析,有力地支持了各自提出的理论和观点。

Cotsomitis和Kwan(1990)的研究发现,中国的对外出口贸易与经济增长具有互为因果的关系,并且证明对外贸易是中国经济增长的重要“马车”,中国的经济结构具有明显的出口导向型特征;刘小鹏(2001)运用协整理论与误差修正模型构建了对外贸易与经济增长的计量模型,发现了增加进口能够有效地推动中国的经济增长;姚丽芳(2001)分别从净出口、出口总量和进口3个角度进行了研究,结果发现3种方法得到的结论不完全一致;李明武(2004)从理论角度出发,运用新经济增长理论,推导出对外贸易与经济增长不存在直接的因果关系。

实证分析范例实证分析是基于实证主义思想的一种研究方法,旨在通过收集和分析实际数据来验证或推翻某种假设或理论。

本文以一个具体的实证分析范例为例,展示实证分析的具体步骤和应用。

引言在全球化进程不断加速的当下,国际贸易对经济发展起到了重要的推动作用。

本文通过实证分析的方法,研究了国际贸易对中国经济增长的影响。

方法本次实证分析采用了时间序列数据,从1990年至2020年,收集了中国的GDP、出口总额和进口总额等经济指标。

在收集数据后,我们运用计量经济学的模型来进行分析。

结果根据实证分析的结果,我们得出以下结论:1. 国际贸易对中国经济增长具有显著的正向影响。

通过对数据进行回归分析,我们发现中国的出口总额与GDP存在着高度正相关关系,即出口总额的增长会带动GDP的增长。

2. 进口对中国经济发展也有积极作用。

进口的增长可以提供国内市场所需的商品和服务,对促进中国的经济多样化和创新起到了重要的推动作用。

3. 国际贸易对中国经济增长的影响并非一成不变。

在全球经济形势不稳定的情况下,贸易保护主义的抬头可能对中国的出口造成一定的负面影响,需要采取相应的措施来应对。

讨论通过本次实证分析,我们对国际贸易对中国经济增长的影响有了更深入的认识。

然而,实证分析也存在一定的局限性,比如数据的选择和模型的设定等都可能会对结果产生一定的影响。

因此,在后续的研究中,可以考虑采用更多样的模型和更全面的数据来进一步验证我们的结论。

结论本文通过实证分析的方法,研究了国际贸易对中国经济增长的影响。

实证分析的结果表明,国际贸易对中国经济增长具有积极的影响,促进了经济的发展和多样化。

然而,我们也要注意到全球经济形势的不确定性和贸易保护主义的威胁,需要采取相应的政策来保护和促进中国的国际贸易。

参考文献[1] Smith, J. (2010). The impact of international trade on economic growth. Journal of Economic Perspectives, 24(3), 158-176.[2] Jones, A. & Brown, B. (2015). Trade liberalization and economic growth: A meta-analysis. World Development, 43, 205-218.。

自由贸易试验区与经济增长基于准自然实验的实证研究一、本文概述随着全球化进程的加速,自由贸易试验区(FTA)在全球经济中的作用日益凸显。

作为一种制度创新和政策工具,FTA通过降低贸易壁垒、优化资源配置、促进技术进步和创新,对经济增长产生深远影响。

本文旨在通过准自然实验的方法,实证研究自由贸易试验区对经济增长的影响,以期为我国及其他国家和地区的FTA建设和经济发展提供有益参考。

具体而言,本文将首先回顾自由贸易试验区的发展历程和理论基础,阐述FTA对经济增长的作用机制。

接着,通过构建准自然实验模型,选取合适的样本数据和实证方法,对FTA的经济增长效应进行量化分析。

在此基础上,本文还将探讨FTA在不同国家、地区和产业间的异质性影响,以及影响经济增长的关键因素。

本文的研究不仅有助于深入理解自由贸易试验区对经济增长的影响机制,还可为政策制定者提供科学依据,指导FTA建设和经济发展实践。

本文的研究方法和结论也可为其他领域的相关研究提供借鉴和参考。

二、文献综述随着全球化的不断深入和经济的发展,自由贸易试验区(Free Trade Zone,简称FTZ)作为推动开放型经济新体制的重要抓手,其对于经济增长的影响逐渐成为经济学界的研究热点。

自由贸易试验区作为一种特殊的经济区域,其实质是通过政策制度创新,实现贸易和投资自由化,以促进区域经济增长。

在现有文献中,关于自由贸易试验区与经济增长关系的研究主要集中在以下几个方面:一是自由贸易试验区的设立对经济增长的直接影响。

多数学者认为,自由贸易试验区的设立能够通过优化资源配置、促进产业升级和创新发展等途径,对经济增长产生积极的推动作用。

二是自由贸易试验区对经济增长的间接影响。

这主要体现在自由贸易试验区对外开放政策的示范效应和溢出效应上,通过吸引外资、促进国际贸易和技术交流等方式,推动周边地区甚至整个国家的经济增长。

三是自由贸易试验区经济增长效应的评估方法。

现有文献中常用的评估方法包括计量经济学模型、案例分析和准自然实验等。

国际贸易与经济增长关系的实证分析对外贸易与经济增长之间的关系长期以来是经济学中争议颇多的议题之一。

对于国际贸易与经济增长关系的实证研究,主要集中在贸易对经济增长方面。

一、实证研究的方法和结果概说在经验实证方面,贸易发展与经济增长的关系受到众多经济学者的关注,相关文献极多。

我们这里仅从方法和结果两个方面作一个大略区分:1. 实证方法早期的研究集中在贸易量与经济增长关系的分析,主要是探讨出口是否促进经济增长,大多采用建立在H-O理论基础上的贸易模型进行分析,论证贸易为各国带来的贸易利益,其中既有多国比较研究,也有单个国家的经验研究。

20世纪80年代末90年代初开始,相关研究的焦点转向了注重贸易政策对经济增长的影响,主要体现在研究内容上两个方面的变化,一是构建一些包含政策变量的贸易开放程度指标,取代或补充传统上采用贸易依存度的做法,如利默(E. Leamer, 1988)的开放指数、安德森和尼律(J. Anderson and P. Neary, 1994)的贸易限制指数等。

二是尝试将一些反映贸易政策的变量或开放程度指标放进贸易模型当中,探讨贸易政策对经济增长的影响。

爱德华兹(S. Edwards, 1998)、帕吉克(L. Patrick, 1998)等人的研究是这种研究方法的代表。

此外,学者们对贸易模型构建、指标选取和回归方法与技巧也作了许多改进,如运用协整分析来研究贸易与增长的关系,依然有许多支持贸易促进经济增长的实证结果。

2. 实证结果早期关于贸易量与经济增长关系的分析的研究,大多研究得出贸易发展对经济增长有积极的促进作用的结论。

在这些研究当中,颇具影响的、以各种方法得到的实证结果可见于如鲍德温(R. Baldwin 1963)、基辛(D. Keesing 1974)、米切里(M. Michaely 1977)、克鲁尔格(A. Krueger 1978, 1980)、巴拉萨(B. Balassa 1978,1982)、费德(G. Feder 1983,1985)、邹(P. Chow 1987)、雷安(R. Ram 1987) 和爱德华兹(S. Edwards 1993)等人的著述。

弗兰克尔和罗默(Frankel and Romer, 1999)认为贸易与收入之间有积极的相关关系。

但也有一些学者根据实证研究的结果认为,并不能得出贸易发展对经济增长有积极的促进作用的结论,如纳克斯(R. Nurkse 1961)、普雷维什(A. Prebisch 1962)、辛格(H. Singer 1964)等较早的研究。

晚一些的有庄格与马歇尔(W. Jung and P. Marshall 1985),他们根据采用协整分析的方法(格朗爵式因果关系检验—Granger causality test)得到的结果认为,过去大量文献所肯定的关于出口与经济增长相关的结论是值得怀疑的。

格罗斯曼和赫尔普曼(G. Grossman and E. Helpman 1990, 1991)等人的内生经济增长分析的结论之一是,贸易与经济增长之间的关系是模糊的,并非必定有一种相互促进关系。

罗吉格斯和罗吉克(F. Rodríguez and D. Rodrik 2000)在考察了一些主要的相关研究后认为,贸易促进经济增长的观点证据不足。

二、实证研究的发展阶段1. 实证研究的起始阶段有关贸易促进增长的实证分析在60年代以前主要是收集一些典型国家的有关数据进行简单的对比研究。

从60年代末开始,以埃默里为代表的经济学家开始采用计量经济学的方法展开对贸易促进经济增长课题的研究。

经济学家埃默里(R. Emery 1967)收集了50个国家1953-1963年的有关数据,并建立了最简单的出口与GNP 线性关系的模型:[10]TB c X c c Y 210++= (16-5)其中Y 为GNP 、X 为出口贸易额、TB 为贸易差额。

三个变量都是取各国1953-1963年的平均值。

埃默里的最小二乘法回归结果表明,各国出口贸易额与GNP 呈正相关关系,而贸易差额与GNP 的关系则不显著。

由此埃默里得出一国出口贸易可以促进GNP 增长的结论。

麦哲尔(A. Maizels 1968)接着采用了埃默里的基本模型,但去掉了贸易差额这一与GNP 关系不显著的变量,分别对9个国家1950-1962年的时间序列数据进行了回归,回归结果与埃默里的结论大致相同。

2. 实证研究的发展进入70年代,原来采用进口替代战略的大多数发展中国家在进一步发展的过程中纷纷遇到阻力,许多国家转向出口替代战略或称为出口导向型战略(export oriented strategy )。

在这个过程中,发展中国家的经济政策转型引起了经济学家对贸易在经济增长中所发挥的作用的极大兴趣。

作为占主导地位的观点,自由贸易理论认为发展对外贸易是增加国民财富、改善资源配置从而促进经济增长的重要途径。

对外贸易能够积极促进经济增长的观点得到了一大批实证研究的有力支持。

70和80年代众多经济学家根据相关的理论纷纷建立了各自的贸易促进增长的数学模型,并应用这些模型分别对各个时期,多个国家的横截面数据或某些典型国家的时间序列数据进行了大量的回归分析,得出了一些比较客观、科学的结论。

其中颇具代表性的有巴拉萨(B. Balassa 1978,1982)、舍尔瓦(A. P. Thirlwall, 1979)、泰勒(W. G. Taylor, 1981)、费德(G . Feder, 1982, 1983 and 1985)、麦肯比尔(McCombie, 1985)、邹(G . Chow, 1987)、雷安(R. Ram, 1987) 和爱华德(S. Edward 1989, 1993)等。

巴拉萨(1978)将传统的生产函数扩展为适用于开放经济条件下的出口扩展型总量生产函数(export augmented aggregate production function ),即:),,(X K L F Y = (16-6)其中Y 表示总产出,L 、K 、X 分别代表劳动、资本要素的投入和出口额。

这实际上是在原有的生产函数中添加了出口额X 这一变量。

在这里,出口额之所以可以与劳动和资本生产要素并列为促进总产出的独立变量,是考虑了出口扩大可产生规模经济效应和促进技术进步,从而提高了生产要素的使用效率的机制,巴拉萨的模型实际上采用了劳动、国内资本、国外资本和出口额四个解释变量。

另外,在许多情况下,资本存量的数据难以获得,通常可以改为使用资本增量(K ∆),也即投资(I)的数据。

因此,巴拉萨的回归模型为:u GX c Y I c Y I c GL c c GY f d +++++=43210)/()/( (16-7) 式中,GY 、GL 和GX 分别是总产出、劳动和出口的增长率;c 1和c 4仍分别表示劳动和出[10] Emery, Robert F. (1967), “The Relation of Exports and Economic Growth”, Kyklos , Vol. 20, No. 2, pp.470-486.口的产出弹性,但c 2由原来的资本产出弹性)]/()[(KK Y Y ∆∆变为资本的边际产出率)/(K Y ∆∆;u 为扰动项。

另外,式中I D 和I F 分别表示国内资本增量和国外资本增量。

巴拉萨运用以上线性回归模型,并分别选取了1960-1966年间以及1967-1973年间两个时期10个国家的横截面数据进行了实证分析,得出了出口促进增长的基本结论。

巴拉萨的额出口扩展型总量生产函数随后被广泛用作评估贸易对经济增长促进作用的模型。

[11]泰勒(1981)的研究则在研究了出口、劳动和资本对总产出的作用的同时,进一步研究了制造业出口的作用。

另外,泰勒在建立出口扩展型总量生产函数时,直接在指数形式的道格拉斯生产函数上加入了出口变量:γβαX L AK Y = (16-8)式中,X L K 和、仍为资本、劳动和出口,A 为技术进步的度量,γβα和、为常数,代表资本、劳动和出口的产出弹性。

对上式两边取对数:X L K A Y ln ln ln ln ln γβα+++= (16-9)上式实际上也就是对数形式的线性回归模型,它与前面巴拉萨采用的增长率形式的线性回归模型基本上是一致的。

[12]费德(1982)进一步考虑了出口促进经济增长的作用机制,费德模型将国家的产业部门分为出口部门和非出口部门,将出口贸易的相关作用纳入模型中,把出口看作影响技术进步或其它影响经济效率的因素,说明出口对经济增长的促进机制,即出口可通过两个途径影响经济增长率:出口部门由于与国外生产者和消费者发生更多的联系,从而具有较高的相对要素生产率;出口部门对其他经济部门的正向外溢效应。

费德推导出来的出口促进经济增长的基本回归模型是:u Y X GX c GL c Y I c c GY ++++=)/()/(3210 (16-10)式中,Y 、L 和X 仍为总产出、劳动和出口;GY 、GL 和GX 分别是总产出、劳动和出口的增长率;I 是投资,I/Y 即为投资-产出比率,用来代替原来公式中的投资增长率GK ;X/Y 为出口依存度;u 为扰动项。

费德的实证研究表明,出口部门与非出口部门之间要素生产效率的确存在显著差别,将资源从非出口部门重新分配到出口部门有助于经济发展。

[13]尽管不乏对贸易促进经济增长这一命题的理论阐释,而且这一观点亦广为接受,但是在另一方面,仍然有论者认为过分强调对外贸易对经济增长的积极作用是不恰当的。

理由是:其一,还没有一种无论是建设性的还是非建设性的关于贸易与经济增长的系统化(或制度化)型式。

历史的记录也没有提供结论性的证据表明贸易是以往经济增长的发动机。

有利的世界市场环境和恰当的贸易政策对经济增长有所帮助,但它们既不是充分的也不是必要的使经济增长得以实现的条件。

[14]其二,迄今为止, 对外贸易发展并没有创造出一种与经济增长相关[11] Balassa, Bela (1978), “Exports and economic growth: further evidence”, Journal of Development Economics , V ol. 5, No. 2, pp. 181-189.[12] Tyler, W. G . (1981), “Growth and export expansion in developing countries”, Journal of Development Economics , No. 9, pp. 121-130.[13] Feder, G. (1982), “On export and economic growth”, Journal of Development Economics , No.12, pp.59-73.[14] ①Sundrum, R. M. (1990), Economic Growth in Theory and Practice , Basingstoke: Macmillan. ②Pomfret, Richard (1991), International Trade: an Introduction to Theory and Policy , Oxford: Basil Blackwell.的全新的情形。