政策问题确认

- 格式:ppt

- 大小:311.00 KB

- 文档页数:12

政策执行方面存在的问题及整改措施政策执行方面存在的问题及整改措施1. 前言政策执行是保障国家和社会有序运转的重要环节,然而在实际操作中,我们也不难发现政策执行方面存在着一些问题,例如执行不力、缺乏监管、部门间协调不畅等。

针对这些问题,我们有必要进行全面评估,并提出相应的整改措施,以期能够更好地推动政策的执行。

2. 问题分析2.1 执行不力在一些地方和行业,政策执行往往存在执行不力的问题。

部分地方政府和相关部门可能并不重视政策执行,导致政策执行力度不够;另一些企业和个人也存在对政策执行的抵触情绪,导致政策执行难以落实。

2.2 缺乏监管在一些政策执行过程中,监管不到位、监督不够严格也是一个普遍存在的问题。

一些相关部门对政策执行的监管不力,导致一些企业和个人出现规避行为,严重影响了政策的执行效果。

2.3 部门间协调不畅政策执行涉及到多个部门和单位,如果各部门之间协调不畅,必然影响到政策的有效执行。

在实际操作中,我们也不难发现一些政策执行中因为部门间的协调不畅导致政策效果不佳的例子。

3. 整改措施3.1 加强宣传教育针对政策执行存在的问题,加强宣传教育,提高大众对政策的认识及重要性,可以增强广大民众和企业对政策执行的主动性和配合度。

另外,也可以通过加强对政策执行的监督和检查,加大对擅自规避政策的行为进行处罚力度,来提高对政策执行的重视程度。

3.2 加强监管力度在政策执行过程中,加大对政策执行的监管力度,强化对政策执行过程的全程监督,加强对政策执行中出现问题的制约和惩罚机制,以确保政策执行的严肃性和权威性。

建立和完善政策执行的跨部门信息共享和协调机制,推动相关部门间的合作和协调,形成监管合力。

3.3 完善政策执行机制政策执行是一个系统性工程,需要各部门的密切合作和有效协调。

要解决政策执行中部门间协调不畅的问题,需要从机制上加以完善,建立起各部门之间的联动机制,明确各部门的职责和权利,推动各部门协同作战,使政策执行更加有效。

第七章公共政策问题的形成与认定第一节公共政策问题的界定、内涵、属性与分类一、社会问题、公共问题和公共政策问题要弄清公共政策问题,就势必首先涉及问题、私人问题、社会问题、公共问题和公共政策问题等概念。

1.所谓问题(Problem),通常泛指实际状态与社会期望之间的差距。

正因为这种差距,才导致很多紧张状态。

2.社会问题(Social problem)、公共问题(Public problem)和公共政策问题(Public policy problem)这三个概念的涵义较为接近,易于造成混淆。

对此,有学者曾从彼此概念外延关系上提出:三者既有相通之处,也有差异。

3.公共政策问题的定义公共政策问题是指统治集团或社会大多数人,感觉到现实中出现的某种情况与他们的利益、期望、价值和规范,有相当严重的矛盾和冲突,进而通过团体或组织活动,要求有关社会公共组织和政府采取行动加以解决,并被后者列入政策议程的社会问题或公共问题。

二、公共政策问题的基本内涵公共政策问题的基本内涵,应主要包括如下五个方面:1.客观的事实或问题情境:政策问题来源于一些可以观察到的,能够表述出来的客观事实和问题情境。

2.问题的察觉:客观的事实或情境已为社会大多数人或统治集团及其少数权威统治者所察觉,从各自的角度感觉到了问题的存在。

3.现实与利益期望等的冲突性:严重的冲突使人们感到有强烈的需求或者是一种受到剥夺的感觉,有必要采取行动改变这种状况。

4.团体与组织活动:人们只有采取一定的团体或组织行动才有可能影响有关公共组织和政府。

5.政府和社会公共组织的必要政策行动:由有关政府组织或社会公共组织依法采取相应的政策行动来加以解决。

三、公共政策问题的基本属性公共政策问题的基本属性或称基本特征主要有以下:1.关联性与公共性2.主观性和人为性3.历史性与动态性四、公共政策问题的分类1.邓恩从政策问题的结构角度,把政策问题划分为结构优良、结构适度和结构不良三种类型:(1)在结构优良的问题中,决策者人数较少,只有一个人或少数几个人;对于问题的解决方案也仅有几个。

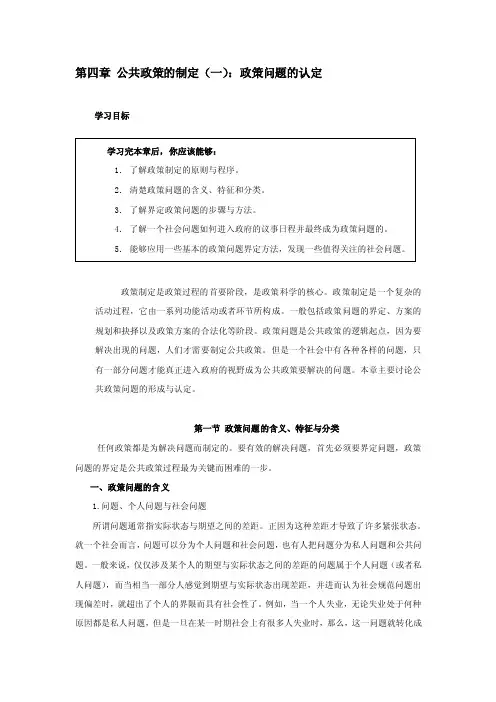

第四章公共政策的制定(一):政策问题的认定学习目标了一个社会问题。

社会问题虽然具有一定的严重性,但是只是关系到当事人,尚未影响到其他人。

当问题超出了当事人而影响到不直接相关的群体,引起社会公众的普遍关注,并且,公众基于价值观念和自身的切身利益的考虑,开始提出以解决该问题为目的的公意诉求时,问题就转化为了公共问题。

而当社会的权力主体体会到公众的公意性并趋同于公众的诉求时,该问题就成为了一项政策问题。

2.政策问题的内涵对于政策问题的含义,学术界有不同的看法。

迪里 (David Diry)在《政策分析中的问题定义》一书中说:“政策问题是未实现的需要、价值或可以通过公共行动来追求的改善机会。

”1琼斯在1970年版的《公共政策研究导论》中认为,政策问题是一种人们的需要被剥夺或不满足,可由自己认定或他人认定,且要加以解决的公共问题。

2林永波、张世贤则认为,“所谓政策问题,乃是在一个社群中,大多数人觉察到或者关心到的一种情况,与他们所持有的价值、规范或者利益相冲突时,便产生一种需要,受剥夺或者不满足的感觉,于是透过团体的活动向权威当局提出,而权威当局认为多提出者属其权限范围内的事物,且有采取行动加以解决的必要者”3美国学者安德森认为,从政策意图的角度看,政策问题可以被定义为引起社会上某一部分人需要或者不满足的某种条件或者环境,并为此寻求援助或者补偿的活动。

这些活动可以由受影响者直接从事,也可以由别人以他们的名义进行。

国内有学者认为只有公共问题属于政府的政策范围,因而能进入政府议程的情况下,才能成为政策问题。

4陈振明认为,政策问题不仅是一种客观存在的事实或者状况,而且也是一种主观感知及集体行动的产物。

它是一种由相当数量的社会成员感觉到的与人的利益、价值和要求相联系的,并由团体活动所界定的以及为政府所认可必须加以解决的社会问题。

5宁骚认为,在考虑政策问题时我们不应该忽略两点:一是社会统治集团与社会多数民众在公共政策问题的认知上往往是有差异甚至相互矛盾的,有些可能并不为社会大多数人所感知的问题却为统治集团的少数人所认识,因而也可能成为公共政策问题;二是公共政策问题尽管主要依靠政府来解决,然而并非都必须由政府亲自出面加以解决,有许多问题可由一1Willian N Dunn,Pbblic Policy Analysis: An Introduction.Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall,1994,p85. 2See David Diry,Problem Definition in Policy Analysis,Lawrence ,Ks:University Press of Kansas,1984.3林永波张世贤:《公共政策》,台北,五南图书出版公司,1993,72页4桑玉成刘百鸣《公共政策导论》,复旦大学出版社1991年,76页;5陈振明编著《公共政策学》中国人民大学出版社2003,84页些非政府的社会公共组织乃至政府委托的私人组织加以解决。

第二节政策问题的确认(P161)政策问题的确认指对于政策问题的察觉、界定和描述的过程。

从认识论的角度而言,这是一个从对客观事实的感性认识到理性认识的过渡。

一般而言,问题的有效确认比方案的精心设计更为重要,对决策者来说,用一个设计精妙的方案去解决一个错误的问题(本不用解决或不该解决的这类根本不是问题的问题),其带来的不良影响比用有重大缺陷的方案去解决一个正确的问题还要大得多。

这不仅是政策资源的浪费问题,而且可能引发更大的社会问题。

问题确认是问题求解过程中最为关键的一环。

对问题进行明确和系统的阐释是探求问题解决方案的有效途径。

通过提出恰当的疑问和进行有效的分析,那些起初看起来无法解决的问题有时就能够被重新构建,以至先前未被发现的解决方案会凸现出来。

发生这种情况时,“没有解决办法就等于不存在问题”这句格言恰好可以反过来表述为:“有效地阐释问题就等于解决了一半的问题。

”没有解决方法就等于不存在问题吗?有人曾讲过这样一则故事:在新西兰,一位士兵在根本不具备人力和物力条件的情况下想要建一座跨河大桥,他在河岸边发呆,情绪看起来非常低落,这时,一位毛利妇人走近他,问道:‚大兵,为何这样忧郁?‛士兵解释了他所面临的这个没有解决方法的难题。

妇人回答道:‚振作起来吧!没有解决方法就等于根本不存在难题。

‛而政策分析的创造力就存在于发现和阐释问题且知道应该和能够做什么。

解决问题的方法很多时候来源于问题的有效确认。

一位荷克斯特茨城堡指挥官的故事就表现出这个道理。

那是1334年的事情,他指挥士兵抵御来自提洛尔女公爵的武装包围,围困已经持续了很长一段时间,指挥官和他的战士们只剩下一头公牛和两袋大麦粉,显然,仅靠这些东西他们支撑不了几天,他们正面临一个看似毫无解决办法的难题。

然而,这位指挥官重新构建问题,分析了问题的实质,用了一个对于他的军队来说看似绝对不合理的解决方法。

他杀死了那头牛,并在牛的腹腔里填满了剩下的大麦粉,命令士兵将牛的尸体从陡峭的崖壁上扔到敌人营地前的牧场上。

政策问题的认定名词解释在现代社会中,政策问题是指与公共事务和社会利益相关的实际问题或困难,在制定和执行政策过程中引起人们关注和讨论的议题。

这些问题涵盖了多个领域,如经济、环境、教育、医疗等,对社会的发展和民众的福祉具有重要影响。

政策问题的认定是指对一个具体问题进行分析、界定和识别的过程。

在政策制定和执行中,政策问题的认定是一个至关重要的步骤,因为它直接关系到影响政策制定和解决问题的效果和真实性。

首先,政策问题的认定需要具备一定的科学性和客观性。

它与社会现象和实际情况紧密相关,需要通过实证研究、数据分析和专业判断等方式来获取相关信息和证据,以确保问题的准确性和具体性。

这样可以基于事实和数据,而不是主观臆测,来认定政策问题,从而更好地指导政策的制定和实施。

其次,政策问题的认定需要具备一定的专业性和多样性。

政策问题通常涉及多个领域和多个利益相关方,因此需要建立跨学科、综合性的认定机制和专业团队,借助不同领域和专业人士的意见和建议,形成全面、多元的问题认定。

这样可以避免单一视角和片面认识,保证问题的全面和多样性。

另外,政策问题的认定需要围绕社会需求和公共利益来展开。

这意味着政策问题的认定不能仅仅关注特定个体或利益群体的利益,而是要从整体社会的角度出发,考虑社会公平、公正和持续发展的要求。

只有这样,才能更好地保障广大人民群众的利益和福祉。

最后,政策问题的认定也需要注重问题的时效性和可行性。

政策制定和执行是一个动态的过程,问题的形势会随着时代的变化和社会的发展而不断变化。

因此,政策问题的认定需要灵活应对,及时调整和更新,以适应社会变化和问题的发展。

同时,政策问题的认定还需要考虑政策的可行性和可操作性,要结合实际情况和政策资源,确保政策能够有效应对和解决问题。

总之,政策问题的认定是一个复杂而关键的过程,它需要科学性、客观性、专业性和多样性,注重社会需求和公共利益,同时还需要关注问题的时效性和可行性。

只有通过科学、客观、全面的政策问题认定,政策才能更好地制定和实施,为社会发展和人民福祉作出积极贡献。