常见的异常步态分课件

- 格式:ppt

- 大小:97.00 KB

- 文档页数:24

(1)足内翻:多见于上运动神经元病变患者,常合并足下垂和足趾卷曲。

步行时足触地部位主要是足前外侧缘,特别是第五跖骨基底部,常有承重部位疼痛,导致踝关节不稳,进而影响全身平衡。

(2)足外翻:步行时足向外侧倾斜,支撑相足内侧触地,可有足趾屈曲畸形。

可以导致舟骨部位胼胝生产和足内侧(第一跖骨)疼痛,明显影响支撑相负重。

(3)足下垂:摆动相踝关节背屈不足,常与足内翻和外翻同时存在,可导致廓清障碍。

代偿机制包括:摆动相增加同侧屈髋、屈膝,下肢画圈行进,躯干向对侧倾斜。

(4)足趾卷曲:支撑相足趾保持屈曲,常合并足下垂和内翻,多见于中枢神经损伤、长期制动和挛缩。

穿鞋步行时足趾尖和跖趾关节背面常有疼痛,表现为疼痛步态。

(5)拇趾背伸:多见于中枢神经损伤患者,支撑相和摆动相拇趾均背屈,常伴有足下垂和足内翻。

主述支撑相拇趾和足底第一跖趾关节背面关节处常有疼痛,表现为疼痛步态。

(6)膝坍塌步态:小腿三头肌(比目鱼肌为主)无力或瘫痪时,胫骨在支撑相中期和末期前向行进过分,支撑相膝关节过早屈曲,同时伴有对侧步长缩短,同侧足推进延迟,如果患者采用增加股四头肌收缩的方式避免膝关节过早屈曲,并稳定膝关节,将导致同侧膝关节在支撑相末期屈曲延迟,最终导致伸膝肌过用综合征。

在不能维持膝关节稳定时往往使用上肢支持膝关节,以进行代偿。

(7)膝僵直:常见于上神经元患者。

支撑相晚期和摆动相初期的关节屈曲角度小于40°(正常为60°),同时髋屈曲程度及时相均延迟。

摆动相膝屈曲带动,髋屈曲减少将较少膝屈曲度,从而减少其摆动相力矩,结果导致拖足。

患者往往在摆动相采用划圈步态,尽量抬髋或对侧下肢踮足(过早提踵)来代偿。

(8)膝过伸:代偿性改变,多见于支撑相中末期。

一侧膝关节无力可导致对侧代偿膝过伸;跖屈肌痉挛或者挛缩导致膝过伸;膝塌陷步态时采用膝过伸代偿;支撑相伸膝肌痉挛;躯干前屈时重力线落在膝关节中心前方,促使膝关节后伸以保持平衡。

常见的异常步态1、异常步态的原因:(1)骨关节因素:运动损伤、截肢、手术、截肢等(2)神经肌肉因素:脑外伤、脊髓损伤等2、临床常见的异常步态:(1)剪刀步态:多见于内收肌高度痉挛、髋外展肌肌力相对不足(2)偏瘫步态:也就是划圈步态,表现为下肢伸肌张力过高、左右骨盆不对称3、足下垂步态:摆动相踝关节背屈不足。

矫治方法:①胫前肌肌力训练;坐位、站位勾脚尖练习,根据患者情况,脚背上可放置沙袋以抗阻训练。

②对足下垂严重的患者有条件的可给以踝足矫形器(AFO)。

③对中枢性损伤所致的足下垂及合并有足内翻的患者,除上述训练外,可配合站斜板牵伸小腿三头肌及胫后肌、功能性电刺激(FES)或肌电触发功能性电刺激等,以抑制小腿三头肌张力,提高胫前肌的肌力和运动控制能力。

对因局部小腿三头肌张力过高的患者,有条件的可行局部肌肉神经阻滞,以帮助缓解痉挛。

4、膝过伸:膝过伸很常见,一般是代偿性改变,多见于支撑相早期。

一侧膝关节无力可导致对侧代偿膝过伸矫治方法:①股四头肌牵伸训练。

②股四头肌肌力训练,方法同上。

③膝关节控制训练。

④臀大肌肌力训练。

⑤步行分解训练5、臀中肌步态: 一侧臀中肌无力时,不能有效的维持髋关节的侧向稳定性,髋关节向患侧凸,患者肩和腰出现代偿性侧弯,使重力线通过髋关节的外侧,依靠内收肌来保持侧方稳定。

步行时上身左右交替摇摆,形如鸭子走路,故又称为鸭步矫治方法:加强臀中肌肌力训练如侧踢腿、抗阻侧踢腿等;侧方上下楼梯训练,如为一侧肌无力,训练时采用患侧腿先上楼梯,健侧腿先下楼梯的方法;提降骨盆训练等;站立位姿势调整训练,应在矫正镜前训练调整姿势,包括单腿站立时,躯干保持稳定不许动;侧方迈步(横行)步行训练,开始横行训练时,可让患者背靠墙走,以增加安全性,随患者能力的提高,可上活动平板上训练横行,并可逐步增加坡度和速度。

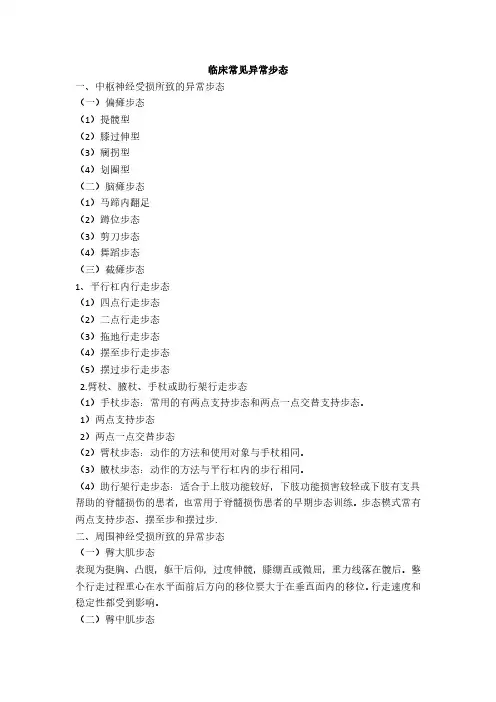

临床常见异常步态一、中枢神经受损所致的异常步态(一)偏瘫步态(1)提髋型(2)膝过伸型(3)瘸拐型(4)划圈型(二)脑瘫步态(1)马蹄内翻足(2)蹲位步态(3)剪刀步态(4)舞蹈步态(三)截瘫步态1、平行杠内行走步态(1)四点行走步态(2)二点行走步态(3)拖地行走步态(4)摆至步行走步态(5)摆过步行走步态2.臂杖、腋杖、手杖或助行架行走步态(1)手杖步态:常用的有两点支持步态和两点一点交替支持步态。

1)两点支持步态2)两点一点交替步态(2)臂杖步态:动作的方法和使用对象与手杖相同。

(3)腋杖步态:动作的方法与平行杠内的步行相同。

(4)助行架行走步态:适合于上肢功能较好,下肢功能损害较轻或下肢有支具帮助的脊髓损伤的患者,也常用于脊髓损伤患者的早期步态训练。

步态模式常有两点支持步态、摆至步和摆过步.二、周围神经受损所致的异常步态(一)臀大肌步态表现为挺胸、凸腹,躯干后仰,过度伸髋,膝绷直或微屈,重力线落在髋后。

整个行走过程重心在水平面前后方向的移位要大于在垂直面内的移位。

行走速度和稳定性都受到影响。

(二)臀中肌步态又称为Trendelenburg步态。

行走时,由于臀中肌无力,使骨盆控制能力下降,支撑相受累侧的躯干和骨盆过度倾斜,摆动相身体向两侧摇摆。

(三)股四头肌步态股神经损伤时,屈髋关节、伸膝关节受限。

行走时,由于股四头肌无力,不能维持膝关节的稳定性,膝将倾向于“屈服”,支撑相膝后伸.(四)胫前肌步态其特征性的临床表现是早期足跟着地之后不久“拍地”,行走时,由于胫前肌无力使足下垂,摆动相足不能背屈,以过度屈髋、屈膝,提起患腿,完成摆动。

(五)腓肠肌步态行走时,由于腓肠肌无力,支撑相足跟着地后,身体稍向患侧倾斜,患侧髋关节下垂,蹬地无力。

三、骨关节疾患所致异常步态(一)疼痛步态(二)关节挛缩或强直步态(三)短腿步态(四)假肢步态(五)平足(六)老年步态。