八年级物理上册第五章1

- 格式:pdf

- 大小:889.11 KB

- 文档页数:10

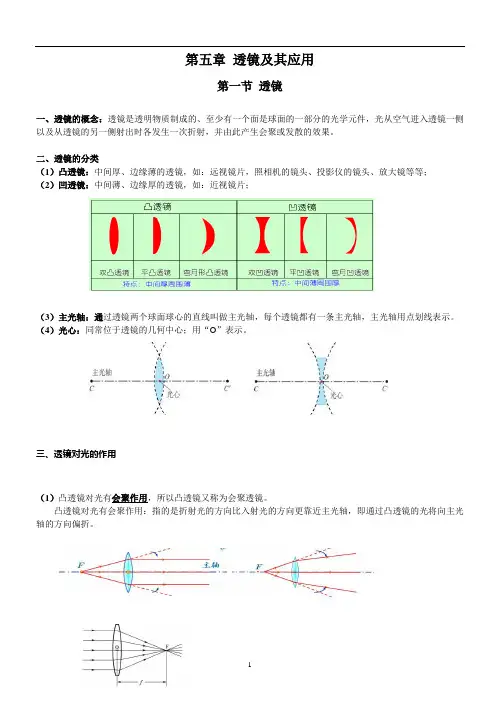

第五章透镜及其应用第一节透镜一、透镜的概念:透镜是透明物质制成的、至少有一个面是球面的一部分的光学元件,光从空气进入透镜一侧以及从透镜的另一侧射出时各发生一次折射,并由此产生会聚或发散的效果。

二、透镜的分类(1)凸透镜:中间厚、边缘薄的透镜,如:远视镜片,照相机的镜头、投影仪的镜头、放大镜等等;(2)凹透镜:中间薄、边缘厚的透镜,如:近视镜片;(3)主光轴:通过透镜两个球面球心的直线叫做主光轴,每个透镜都有一条主光轴,主光轴用点划线表示。

(4)光心:同常位于透镜的几何中心;用“O”表示。

三、透镜对光的作用(1)凸透镜对光有会聚作用,所以凸透镜又称为会聚透镜。

凸透镜对光有会聚作用:指的是折射光的方向比入射光的方向更靠近主光轴,即通过凸透镜的光将向主光轴的方向偏折。

(2)凹透镜对光有发散作用,所以凹透镜又称为发散透镜。

凹透镜对光有发散作用:指的是折射光的方向比入射光的方向更偏离主光轴,即通过凹透镜的光将向远离主光轴方向偏折。

四、焦点和焦距(1)焦点:平行于凸透镜主光轴的光线经凸透镜后会聚于主光轴上一点,这点叫焦点;用“F”表示。

(2)焦距:焦点到光心的距离(通常由于透镜较厚,焦点到透镜的距离约等于焦距)焦距用“f”表示。

如下图:注意:凸透镜和凹透镜都各有两个焦点,凸透镜的焦点是实焦点,凹透镜的焦点是虚焦点。

凸透镜:凸透镜能使跟主光轴平行的入射光线会聚于一点,叫实焦点 ,用“F”表示。

这一点到凸透镜的光心的距离叫焦距,用“f”表示。

一个凸透镜有 2 个焦点,它们位于凸透镜的两侧。

凹透镜:凹透镜能使跟主光轴平行的入射光线发散 ,且发散光的反向延长线相交在主光轴上的一点,这个点不是实际光的会聚点,所以叫做虚焦点,用F表示,凹透镜两侧各有一个虚焦点。

五、三条特殊光线(要求会画):Ⅰ凸透镜(1)平行于主光轴的光线,经凸透镜后经过焦点;(2)经过凸透镜焦点的光线经凸透镜后平行于主光轴;(3)过光心的光线经透镜后传播方向不改变。

第五章物态变化第一节物态变化和温度【教学目标】⚫知识与技能1.认识水的不同状态,知道水能从一种状态转化为另一种状态。

2.酒精灯的使用和注意事项。

3.了解液体温度计的工作原理,知道生活中常见的温度值。

4.会使用温度计测量温度。

⚫过程和方法1.通过实验探究的方法让学生知道水的三种状态,以及它们之间的相互转化,认识物态变化及物态转化的条件。

2.通过实验让学生掌握温度的测量方法。

⚫情感、态度和价值观在教师的指导下,学生通过主动探索、主动思考和亲生体验来获得水的物态变化及温度测量等知识,让学生学会研究问题的方法,激发学生主动学习物理的兴趣,培养学生的创新精神和实践能力,从而使学生乐于探究生活中的物理现象,把物理知识与生活实际相结合。

【教材分析】⚫教学内容本节课的内容在教材90—95页,具体教学内容为:水的物态变化和温度。

⚫教学重点1.实验探究水的三种状态的变化,物态变化的概念及物态转化的条件。

2.了解液体温度计的工作原理,摄氏温度的规定、温度计的使用方法。

⚫教学难点温度的记法、读法以及温度的实际测量。

⚫学情分析在进行本节教学时,学生已经具备了一定的感性认识,掌握了一些实验探究问题的方法。

对于水的三种物态变化,仅停留在认识阶段,通过实验能够让学生理解水的不同状态间的转化,从而理解物态变化的含义并得到转化的条件。

这些是容易理解和接受的。

难点在于学生对温度的估计和实际测量上。

⚫教法分析本节课提倡采用探究式教学和教师讲授两种相结合的模式。

探究式教学模式是指:在教师的指导下,学生运用科学探究的方法(即学生用以获取知识、领悟科学的思想观念、领悟科学研究自然界所用的方法而进行的各种活动,包括观察、测量、制作、提出假设、进行实验、提出模型和交流)进行学习,主动去获得知识,发展科学探究能力、形成科学概念、培养学生探索未知世界积极态度的实践活动。

在整个探究过程中,适时的讲解可以帮助学生更好的理解,从而达到更好的课堂效果。

本节课具体教法入下:1.学生探究实验:创设问题情境——学生设计方案——学生自主实验探究——教师从旁协助——总结归纳。

人教版八年级上册物理第五章第一节透镜复习与检测(含答案)人教版八年级上册物理第五章第一节透镜复习与检测复习知识点凸透镜和凹透镜1、透镜是利用光的折射原理制成的光学元件,由透明物质制成。

2、透镜的两个表面至少一个是球面的一部分。

3、透镜的光心与主光轴。

主光轴:透镜上通过两个球心的直线叫做主光轴。

光心(O):每个透镜上主光轴上都有一个特殊的点,凡是通过该点的光,其传播方向不改变,这个点叫做光心。

二、透镜对光的作用1、凸透镜对光的作用凸透镜对光有会聚作用,凸透镜又叫做会聚透镜。

2、凸透镜的焦点和焦距焦点(F):平行于主轴的平行光通过凸透镜后会聚于一点。

焦距(f):焦点到光心的距离。

小结:凸透镜有两个实焦点,两侧的两个焦距相等。

小结:凸透镜的焦距越小,透镜对光的会聚作用越强。

小结:光路可逆。

小结(特殊光线):焦点处发出的一束光透过凸透镜后可以形成平行光。

小结:凸透镜对所有光都起会聚作用,但会聚后的光线不一定相交。

3、凹透镜对光的作用凹透镜对光有发散作用,凹透镜又叫做发散透镜。

4、凹透镜的焦点和焦距平行于主光轴的光线通过凹透镜后发散,发散光线的反向延长线相交于主光轴上,它不是实际光线的会聚点,叫虚焦点(F)。

小结:凹透镜有两个虚焦点。

小结:光路可逆。

小结(特殊光线):延长线在焦点处的一束光透过凹透镜后可以形成平行光。

小结:凹透镜对所有光都起发散作用,但发散后的光线不一定都散开。

三、透镜的原理通过三棱镜的光线经三棱镜两次折射后向三棱镜底部偏折。

四、透镜的三条特殊光线1.通过光心的光线:传播方向不改变。

2.平行于主光轴的光线:经凸透镜折射后通过焦点,经凹透镜折射后发散,发散光线的反向延长线通过虚焦点。

3.经过凸透镜焦点的光线:折射后平行于主光轴射出。

对着凹透镜异侧虚焦点入射的光线:折射后平行于主光轴射出。

同步检测一、单选题1. 小明将水滴滴在透明玻璃纸上,透过水滴观察报纸上的字,发现字变大了,这个水滴相当于一个凸透镜,如图甲所示。

第五章我们周围的物质【教材分析】本章教材安排了3节内容。

先通过交流讨论、实验和实践等多种方式帮助学生定性地认识物质的一些物理属性,接着通过测量和实验探究的方法与手段,重点引导学生去体验如何定量认识“质量”和“密度”的过程。

最后借用计算机术语“点击”出一些新材料,一方面有目标地选择几种有代表性的新材料,简介它们的性能及其应用;另一方面告诉学生今天的新材料层出不穷,正在改变我们的生活方式,提高我们的生活质量。

启发他们通过上网、进图书馆,及开展社会调查等方式去了解新材料及其应用,进而在拓展他们的学习层面的同时,培养他们用多样化的学习方式进行学习的习惯。

本章特点:1、首先它把物质的一些基本物理属性如磁性、导电性、导热性、硬度等相对集中的编排在一起,采取观察与实验的手段,结合它们性能的实际应用,让学生定性地认识它们。

然后把重点转移到对“质量”和“密度”两个属性的定量探究。

最后再延伸拓展,并与生活、社会紧密联系起来。

这种由浅入深的递进,符合初中学生的认知特点,既有利于激发他们的学习情趣,又能达到逐步深入认识理解事物的目的。

2、强调实验活动,突出探究过程,把知识与技能、情感态度与价值观自然融入到过程与方法之中,切实地体现课程目标的三个维度的要求,这是本章比较明显的特点。

全章安排了9个实验活动,其中包括一个完整的实验探究过程。

《课标》的要求基本都隐含在实验活动和探究过程中,因此只要学生积极参与实验活动,认真体验探究过程,不仅能索取到知识,形成某些技能,而且在情感态度和价值观上也能得到升华。

【课标要求】1、能用语言、文字或图表描述常见物质的物理特征。

能从生活和社会的角度,对物质进行分类。

2、能描述物质的一些属性,尝试将这些属性与日常生活中的用途联系起来。

3、初步认识质量的概念,会测量固体和液体的质量。

4、通过实验理解密度的概念。

尝试用密度知识解决简单的问题。

能解释生活中一些与密度有关的物理现象。

5、了解物质的属性对科学技术进步的影响。

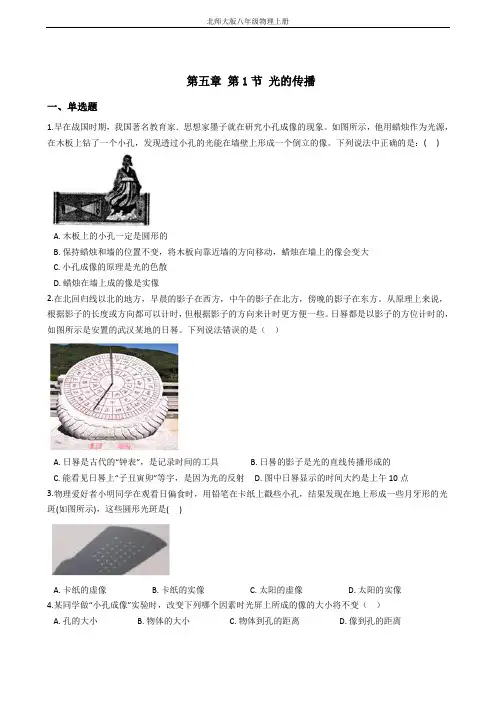

第五章第1节光的传播一、单选题1.早在战国时期,我国著名教育家.思想家墨子就在研究小孔成像的现象。

如图所示,他用蜡烛作为光源,在木板上钻了一个小孔,发现透过小孔的光能在墙壁上形成一个倒立的像。

下列说法中正确的是:( )A. 木板上的小孔一定是圆形的B. 保持蜡烛和墙的位置不变,将木板向靠近墙的方向移动,蜡烛在墙上的像会变大C. 小孔成像的原理是光的色散D. 蜡烛在墙上成的像是实像2.在北回归线以北的地方,早晨的影子在西方,中午的影子在北方,傍晚的影子在东方。

从原理上来说,根据影子的长度或方向都可以计时,但根据影子的方向来计时更方便一些。

日晷都是以影子的方位计时的,如图所示是安置的武汉某地的日晷。

下列说法错误的是()A. 日晷是古代的“钟表”,是记录时间的工具B. 日晷的影子是光的直线传播形成的C. 能看见日晷上“子丑寅卯”等字,是因为光的反射D. 图中日晷显示的时间大约是上午10点3.物理爱好者小明同学在观看日偏食时,用铅笔在卡纸上戳些小孔,结果发现在地上形成一些月牙形的光斑(如图所示),这些圆形光斑是( )A. 卡纸的虚像B. 卡纸的实像C. 太阳的虚像D. 太阳的实像4.某同学做“小孔成像”实验时,改变下列哪个因素时光屏上所成的像的大小将不变()A. 孔的大小B. 物体的大小C. 物体到孔的距离D. 像到孔的距离5.王杰同学下自习回家过程中要经过路灯,当他走向路灯且从路灯下经过,在这过程中他身后影子的变化情况是()A. 越来越长B. 保持不变C. 先变长后变短D. 先变短后变长6.如图所示,用自制针孔照相机在不同位置观察烛焰,有以下四句说法:①薄膜上出现烛焰的像是倒立的,②薄膜上烛焰的像可能是缩小的也可能是放大的,③保持小孔和烛焰的距离不变,向后推动内筒,增加筒长,烛焰的像变大,④保持小孔和烛焰的距离不变,向前推动内筒,烛焰的像更明亮.对于这四句说法,其中正确的是()A. ①②③④B. ①③④C. ①②D. ①②③7.早在战国时期,我国古代著名教育家、思想家墨子就在研究小孔成象的现象,如图所示,他用蜡烛作为光源,在木板上钻一个小孔,发现光线透过小孔在墙壁上形成个倒立的像,下列说法正确的是()A. 小孔成像现象能说明光沿直线传播B. 本板上的小孔一定是圆形的C. 保持蜡烛和墙的位置不变,将木板向靠近墙的方向移动,蜡烛在墙上的像会变大D. 蜡烛在墙上形成的像是正立的像8.如图所示,路灯距地面的高度H=8m,身高h=1.6m 的人自路灯的正下方经过时,看到自己头部的影子正好在自己脚下。

第一节光的传播光在均匀介质中是沿直线传播的,光能在真空中传播。

课后达标1、下列四个词语所描述的光现象中,表示能自行发光的是()A.金光闪闪B.红光满面C.火光冲天D.波光粼粼2、月亮、镜子、烛焰、水母、红宝石等物体中,属于光源的有_______________。

3、一般情况下,光传播时的路径是看不到的,你在实验中显示光路的方法是。

(答出一种即可)4、同学们列纵队参加升旗仪式时,如果你站在最后,当你看到自己前面的那个同学挡住了前方所有的同学,纵队就列直了,这可以用光的来解释。

5、下列现象中,不能利用光的直线传播规律解释的是()A. 雨后天空出现彩虹B. 射击瞄准时“三点成一线”C. 操场上战士们列队看齐D. 挖掘隧道时,用激光引导掘进机6、小明在课外按如图5-1-1所示装置做小孔成像实验.如果易拉罐底部小孔是三角形,则他在半透明纸上看到的像是A.三角形光斑B.圆形光斑C.蜡烛的正立像D.蜡烛的倒立像图5-1-17、光在_________中的速度最快,是_______km/s。

8、2005年被定为"国际物理年",4月18日(爱因斯坦逝世50周年纪念日)举行了主题为"物理照耀世界"的全球性光信号接力活动。

从美国普林斯顿发出一束光,经太平洋到我国上海,并在我国各省市传递后回到普林斯顿,历时正好一天(8.64×104s)。

这个过程中,光传播的总路程约为 m。

(在全过程中光的传播速度取3×108m/s)课后提升9、一根旗杆竖立在阳光下,从早晨到中午这段时间内,旗杆影子的长度__________。

(填“变大”“不变”或“变短”)10、夏季雷雨前,经常是电闪雷鸣。

在一次闪电过后约3 s才听到雷声,那么闪电发生处离你约__________m(声音在空气中的传播速度取340m/s)11、在硬纸板上穿一个小洞,通过小洞向外看,眼睛向小洞逐渐靠近,看到外面景物范围()A.变小 B.变大 C.不变 D.先变大后变小12、室内一盏电灯通过木板隔墙上的两个小洞,透出两条细小光束(如图图5—1—2所示。

第五章透镜及其应用第1节透镜一、凸透镜和凹透镜1、透镜的分类[1]、凸透镜:中间厚,两边薄[图甲];[2]、凹透镜:中间薄,两边厚[图乙]。

(5年1考,2018年考查)透镜的分类:凸透镜和凹透镜。

凸透镜:中间厚边缘薄的透镜,如图甲;凹透镜:中厚的透镜,如图乙。

2、薄透镜:厚度远小于球面的半径的透镜。

[透镜至少一个面是球面的部分。

]3、主光轴:通过两个球面球心的直线叫主光轴,简称主轴。

4、光心(O):即薄透镜的中心。

性质:通过光心的光线传播方向不改变。

二、透镜对光的作用名称又叫眼镜实物形状光学符号对光线的作用三、焦点和焦距1、焦点(F ):凸透镜能使跟主光轴平行的光线会聚在主光轴上的一点,这个点叫焦点。

[凸透镜两侧各有一个焦点。

]2、焦距(f ):焦点到凸透镜光心的距离叫做焦距。

[凸透镜两侧的焦距相等。

](5年1考,2018年考查) 类:凸透镜和凹透镜。

中间厚边缘薄的透镜,如图甲;凹透镜:中间薄边缘,如图乙。

3、凸透镜的焦距越小,凸透镜对光的会聚作用越强。

4、典型光路【透镜中的三条特殊光线】特点:过光心不变;过焦点平行;平行过焦点!【典型例题】类型一、透镜1.透镜是利用光的折射规律制成的,如图所示,对光有会聚作用的有,对光有发散作用的有。

【思路点拨】中间厚、边缘薄的透镜叫做凸透镜,它对光线有会聚作用,因此也叫会聚透镜;而中间薄、边缘厚的透镜叫做凹透镜,它对光线有发散作用,因此也叫发散透镜。

【答案】b、c、e;a、d【解析】中间厚边缘薄的是凸透镜,它对光线有会聚作用,故b、c、e是凸透镜;中间薄、边缘厚的透镜是凹透镜,它对光线有发散作用,故a、d是凹透镜;故答案为:b、c、e;a、d。

【总结升华】本题主要考查了辨别透镜的方法、透镜的特点及不同透镜对光线的不同作用,属于基础知识的考查。

举一反三:【变式】把一滴水银滴在玻璃板上,这滴水银大致可看成()A.凸面镜 B.凸透镜 C.平面镜 D.凹面镜【答案】A类型二、透镜对光线的作用2.不平行的光束经凹透镜折射后,其折射光线()A.不能交于一点 B.一定是平行的 C.可能交于一点 D.一定交于一点【答案】C【解析】凹透镜对光线有发散作用,不平行的光束经过凹透镜折射后,一定变得比折射前发散,会出现:(1)可能是会聚光束,交于一点,可能变成发散光束,不会交于一点,故AD错误,C正确;(2)可能变成平行光线,这是折射前射向凹透镜焦点的光线,是一种特殊情况,B选项太绝对,故B错误;故选C。

教科版八年级物理上册第五章第一节物态变化与温度教案一、教学内容:本节课的教学内容来自于教科版八年级物理上册第五章第一节,主要涉及物态变化与温度的相关知识。

具体内容包括:1. 了解物态变化的定义和分类,包括固态、液态和气态之间的相互转化。

2. 掌握六种物态变化的名称和特点,包括熔化、凝固、汽化、液化、升华和凝华。

3. 理解温度在物态变化中的作用,以及摄氏度的定义。

二、教学目标:1. 能够描述不同物态之间的转化过程,并能够说出各自的名称和特点。

2. 能够运用物态变化的知识解释生活中的一些现象。

3. 通过对物态变化的学习,培养学生的观察能力和思维能力。

三、教学难点与重点:重点:物态变化的名称和特点,以及温度在物态变化中的作用。

难点:对物态变化现象的观察和解释。

四、教具与学具准备:教具:多媒体教学设备学具:笔记本、文具盒五、教学过程:1. 引入:通过生活中的实例,如冰块融化、水蒸气凝结等,引导学生思考物态变化的现象。

2. 讲解:详细讲解六种物态变化的名称和特点,以及温度在物态变化中的作用。

3. 练习:让学生通过观察和实验,亲身体验不同物态之间的转化过程。

六、板书设计:1. 物态变化的名称和特点熔化:固态→液态凝固:液态→固态汽化:液态→气态液化:气态→液态升华:固态→气态凝华:气态→固态2. 温度在物态变化中的作用温度升高:物态向液态或气态转化温度降低:物态向固态或液态转化七、作业设计:1. 描述一下水从液态变为固态的过程,并解释这个过程为什么叫做凝固。

答案:水从液态变为固态的过程叫做凝固。

在这个过程中,水的温度逐渐降低,分子运动减慢,逐渐凝结成固态的水,即冰。

2. 解释一下为什么二氧化碳可以从固态直接变为气态,而不经过液态。

答案:二氧化碳可以从固态直接变为气态,这个过程叫做升华。

这是因为二氧化碳的固态结构比较松散,分子间的作用力较弱,所以在适当的温度和压力下,可以直接从固态转变为气态,而不经过液态。

八、课后反思及拓展延伸:1. 本节课通过生活中的实例引入物态变化的概念,让学生能够更好地理解和记忆相关知识。

苏科版八年级物理上册第五章物体的运动第一节长度和时间的测量重点难点一、测量单位进行测量时要选定一个统一的、人们公认的标准作为比较的依据,否则,即使是对同一物体进行测量,测量的值也是不确定的,这个选定的标准就是测量单位。

说明(1) 古人最方便采用自己的身体或其中某一部分(如:身高、足长等)作为长度单位,以昼夜的交替、季节的变化等作为时间单位。

(如日晷仪、沙漏、水钟等)(2) 1960年,国际上通过了一套统一的测量标准,叫国际单位制(International System of Units),简称SI。

(3) 长度的基本单位为米(m),时间的基本单位为秒(s)。

(4) 在国际单位制中,还有一些常用的长度和时间单位。

比“米”大的有“千米”(km),比“米”小的有“分米”(dm)、“厘米”(cm)、“毫米”(mm)、“微米”(μm)、“纳米”(nm)等。

它们之间的换算关系为:1 km=103m;1 dm=10-1m;1 cm=10-2m;1 mm=10-3m;1μm=10-6m;1 nm=10-9m。

比“秒”大的时间单位有“时”(h)、“分”(min),比“秒”小的有“毫秒”(ms),“微秒”(μs)等。

它们之间的换算关系为:1h=60 min;1 min=60s;1s=103 ms;1 ms=103μs。

二、使用刻度尺测长度尽管每个同学选用的刻度尺不同,但这些刻度尺都有共同的特点:①都有零刻度;②都有分度值;③都有量程;④在刻度尺的一端都标有单位,在整刻度处标有数字。

说明1、测量长度最常用的基本工具是刻度尺,在使用刻度尺前,首先应该弄清楚刻度尺以下几个方面的问题(如图):刻度尺及其相关信息示意图(1) 它的零刻度线在哪里,是否磨损?(2) 它的量程,也就是它的测量范围是多少?(3) 它的分度值是多少?分度值是指两条相邻的最小刻度线间的距离,它决定着刻度尺的准确程度。

2、使用过程中要正确使用刻度尺,应该做到:(1)选对(2)放对(3)看对(4)读对(5)记对。