上课文言文翻译

- 格式:ppt

- 大小:297.50 KB

- 文档页数:40

昔者,吾师立于讲台之上,口若悬河,滔滔不绝,以传道授业解惑。

然,座下弟子众多,心不在焉者亦复不少。

有弟子者,姓李名梦,性懒而好睡,每至课堂,未闻师言,已半梦半醒。

一日,春日融融,阳光透过窗棂,洒在李梦身上。

李梦心神不宁,困意渐浓,不觉眼皮沉重,竟于课堂上伏案而睡。

梦中所见,或山水之胜,或花鸟之妍,皆令人心旷神怡。

而梦醒时分,方知已失半节课时。

李梦醒来,懊悔不已,自觉学业荒废,遂立志改过。

然,习惯难改,李梦又几度于课堂上犯困。

一日,师言:“人生如梦,梦醒时分,当珍惜光阴,勿负韶华。

”李梦闻言,心中一动,暗自下定决心,定要改掉瞌睡之恶习。

于是,李梦开始尝试各种方法,以驱除瞌睡。

或提前温习功课,以充实内心;或课间活动筋骨,以提神醒脑;或调整作息,保证充足睡眠。

然而,习惯成自然,李梦仍难以彻底摆脱瞌睡的困扰。

一日,李梦于课堂上又见师讲至精彩处,不觉又欲入睡。

忽闻窗外鸟鸣,清脆悦耳,如同一曲悠扬的乐章。

李梦猛然惊醒,心中一动,遂起身立于课桌前,目不转睛地注视着黑板上的一字一句。

师见李梦神情专注,心中暗喜,便趁热打铁,讲解起一堂生动的课程。

自此,李梦于课堂上再未犯困。

他明白,课堂之上,师者传道授业,学子当以诚敬之心,聆听教诲。

瞌睡乃求学之大敌,若任其蔓延,必贻误终身。

岁月如梭,李梦学业有成,感慨万分。

他深知,课堂上之瞌睡,实为人生一大遗憾。

然,悔过自新,终成良才。

李梦以此告诫后世学子,勿让瞌睡误了前程,当珍惜时光,努力学习,不负韶华。

今人若欲改过,当效仿李梦之志,以勤奋为舟,以自省为桨,破浪前行。

课堂之上,勿让瞌睡蒙蔽双眼,当以一颗赤子之心,聆听师言,感悟人生。

如此,方能不负师恩,不负韶华,成就一番事业。

是以,吾辈当以此为鉴,警醒自己,勿让瞌睡成为人生之绊脚石。

课堂之上,以勤学为荣,以瞌睡为耻。

如此,方能砥砺前行,不负时光,不负自己。

七年级下册文言文原文及翻译七年级下册文言文原文及翻译(通用5篇)七年级下册的文言文有哪些呢,大家是否想了解一下?下面小编为你分享一下七年级下册文言文原文及翻译,欢迎参考!七年级下册文言文原文及翻译1《伤仲永》金溪民方仲永,世隶耕。

仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。

父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。

其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。

自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。

邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。

父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。

明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。

令作诗,不能称前时之闻。

又七年,还自扬州,复到舅家问焉,曰:“泯然众人矣。

”王子曰:“仲永之通悟,受之天也。

其受之天也,贤于材人远矣。

卒之为众人,则其受于人者不至也。

彼其受之天也,如此其贤也,不受之人,且为众人;今夫不受之天,固众人,又不受之人,得为众人而已耶?”翻译:金溪乡民方仲永,世代耕田为业。

仲永长到五岁时,不曾见过书写工具,(一天)忽然哭叫着要这些东西。

他父亲对此感到诧异,向邻居借来给了他,他立即写下了四句诗,并且自己题上了自己的名字。

他的诗以奉养父母,团结同一宗族的人为主旨,传给全乡的秀才欣赏他的诗作。

从此指定题才叫他写诗,他立刻写成,诗的文采和道理都有可取之处。

同县的人认为他才能奇特,渐渐地请他父亲去做客,有的人用钱求他题诗。

他的父亲以此为有利可图,每天牵着仲永四处拜访本县的人,不让他学习。

我听到这件事已经很久了。

明道年间,我随先父回老家,在舅舅家看到了仲永,(他已经)十二三岁了,叫他作诗,不能和以前听到的情况相当。

又过了七年,我从扬州回乡,又到了舅舅家,问仲永的情况,(舅舅)说:“完全如同常人了。

”王先生说:“仲永的通达聪慧是先天得到的。

他的天资比一般有才能的人高得多,最终成为一个平凡的人,是因为他没有受到后天的教育。

像他那样天生聪明,如此有才智,没有受到后天的教育,尚且成为平凡的人;现在那些不是天生聪明,本来就平凡的人,又不接受后天的教育,能够成为普通人就为止了吗?(意思是比普通人还要不如)”七年级下册文言文原文及翻译2《孙权劝学》初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。

文言文《为学》原文及翻译《为学》原文:清·彭端淑天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。

人之为学有难易乎?学之,则难者亦易矣;不学,则易者亦难矣。

吾资之昏,不逮人也,吾材之庸,不逮人也;旦旦而学之,久而不怠焉,迄乎成,而亦不知其昏与庸也。

吾资之聪,倍人也,吾材之敏,倍人也;屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。

圣人之道,卒于鲁也传之。

然则昏庸聪敏之用,岂有常哉?蜀之鄙有二僧:其一贫,其一富。

贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣。

”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。

子何恃而往!”越明年,贫者自南海还,以告富者,富者有惭色。

西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。

人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?是故聪与敏,可恃而不可恃也;自恃其聪与敏而不学者,自败者也。

昏与庸,可限而不可限也;不自限其昏与庸,而力学不倦者,自力者也。

《为学》翻译:天下的事情有困难和容易的区别吗?只要肯做,那么困难的事情也变得容易了;如果不做,那么容易的事情也变得困难了。

人们做学问有困难和容易的区别吗?只要肯学,那么困难的学问也变得容易了;如果不学,那么容易的学问也变得困难了。

我天资愚笨,赶不上别人;我才能平庸,赶不上别人。

我每天持之以恒地提高自己,(也可翻译为:每天不停地学习)等到学成了,也就不知道自己愚笨与平庸了。

我天资聪明,超过别人;能力也超过别人,却不努力去发挥,即与普通人无异。

孔子的学问最终是靠不怎么聪明的曾参传下来的。

如此看来聪明愚笨,难道是一成不变的吗?四川边境有两个和尚,其中一个贫穷,其中一个富裕。

穷和尚对有钱的和尚说:“我想要到南海去,你看怎么样?”富和尚说:“您凭借着什么去呢?”穷和尚说:“我只需要一个盛水的水瓶一个盛饭的饭碗就足够了。

”富和尚说:“我几年来想要雇船沿着长江下游而(去南海),尚且没有成功。

你凭借着什么去!”到了第二年,穷和尚从南海回来了,把到过南海的这件事告诉富和尚。

初中语文书上课内文言文原文及翻译锦集初一上学期:5 《童趣》沈复原文:余忆童稚时, 能张目对日, 明察秋毫, 见藐小之物必细察其纹理, 故时有物外之趣。

夏蚊成雷, 私拟作群鹤舞于空中, 心之所向, 则或千或百, 果然鹤也;昂首观之, 项为之强。

又留蚊于素帐中, 徐喷以烟, 使之冲烟而飞鸣, 作青云白鹤观, 果如鹤唳云端, 为之怡然称快。

余常于土墙凹凸处, 花台小草丛杂处, 蹲其身, 使与台齐;定神细视, 以丛草为林, 以虫蚁为兽, 以土砾凸者为丘, 凹者为壑, 神游其中, 怡然自得。

一日, 见二虫斗草间, 观之, 兴正浓, 忽有庞然大物, 拔山倒树而来, 盖一癞虾蟆, 舌一吐而二虫尽为所吞。

余年幼, 方出神, 不觉呀然一惊。

神定, 捉虾蟆, 鞭数十, 驱之别院。

翻译:我回想自己在年幼的时候, 能睁大眼睛直视太阳, 视力好极了, 每遇见细小的东西, 一定仔细观察它的纹理, 所以常常能感受到超出事物本身的乐趣。

夏夜里蚊群发出雷鸣似的叫声, 我心里把它们比作群鹤在空中飞舞, 这么一想, 眼前果真就出现了千百只白鹤;抬头看它们, 脖颈也因为这个僵硬了。

我有留几只蚊子在未染色的帐子里, 慢慢地用烟喷它们, 使它们冲着烟边飞边叫, 构成一幅青云白鹤图, 果真像鹤群在青云边上发出叫声一样, 这使我感到高兴极了。

我常在土墙高低不平的地方, 在花台上杂草丛生的地方, 蹲下身子, 使身子跟台子一般高;聚精会神地仔细观察, 把丛草当成树林, 把虫子蚂蚁当成野兽, 把土块突出部分当成丘陵, 把低陷部分当成山沟, 我便凭着遐想, 在这个境界中游览, 愉快而又满足。

有一天, 我看见两只小虫在草间相斗, 观察它, 兴味正浓厚, 忽然有个极大极大的兽, 拔山倒树而来, 原来是一只癞蛤蟆, 舌头一吐, 两只小虫全被它吃掉了。

我那时年纪很小, 正看得出神, 不禁“哇”地一声惊叫起来。

待到神智恢复, 捉住癞蛤蟆, 抽了它几十鞭子, 把他赶到别的院子去。

三上文言文原文及翻译作者介绍了钱惟演,宋绶两人的读书故事,又补充了自己“三上”的写作经历,目的是告诉我们:成功来自勤奋,做事要集中精力,方可有所成就。

以下小编为你收集了三上文言文原文及翻译,希望给你带来一些借鉴的作用。

一、原文钱思公(1)虽生长富贵(2),而少所嗜好。

在西洛(3)时尝(4)语(5)僚属(6),言平生惟好读书,坐则读经史(7),卧则读小说(8),上厕则阅小辞(9)。

盖未尝(10)顷刻释(11)卷也。

谢希深(12)亦言:宋公垂(13)同在史院,每走厕必挟书以往,讽(14)诵之声琅然(15),闻(16)于远近,亦(17)笃学(18)如此。

余因(19)谓希深曰:“余平生所作文章,多在‘三上',乃‘马上’、‘枕上’、‘厕上’也。

盖(20)惟此尤可以属思(21)尔(22)”。

二、译文钱思公虽然出身在富贵之家,但是没有什么不良爱好。

在西京洛阳曾经告诉官员的家属,说这一生只喜欢读书,坐着的时候就读经书和史书,躺在床上就读各种杂记的书籍,上厕所的时候就读短小的`诗词、小令。

大概从来没有半刻放下书的时候。

谢希深也说:同在史院的宋公垂,每当去厕所都夹着书,诵读的声音清脆,远近都能听到,也是如此的好学。

我于是告诉希深,说:“我平生所作的文章,多是在“三上”,就是马背上、枕头上、厕座上。

大概只是因为只有这些地方才可以集中思想吧。

”三、注释(1)钱思公:即钱惟演,北宋“西昆体”代表作家之一,吴越王钱俶的儿子,从其父归宋,宋景祐中以枢密副使任西京留守。

下文提及的谢希深(谢绛)、宋公垂(宋绶)也以文学知名一时。

(2)虽:虽然(3)西洛:西京洛阳。

(4)尝:曾经。

(5)语:对……说。

(6)僚属:官府的佐助官。

当时,欧阳修、谢绛等都是钱惟演的僚属。

(7)经史:经书和史书。

(8)小说:指先秦百家著作以及后来的杂记类书籍。

(9)小辞:指短小的诗词。

(10)未尝:从来没有(11)释:放下。

(12)谢希深:即谢绛,欧阳修的朋友。

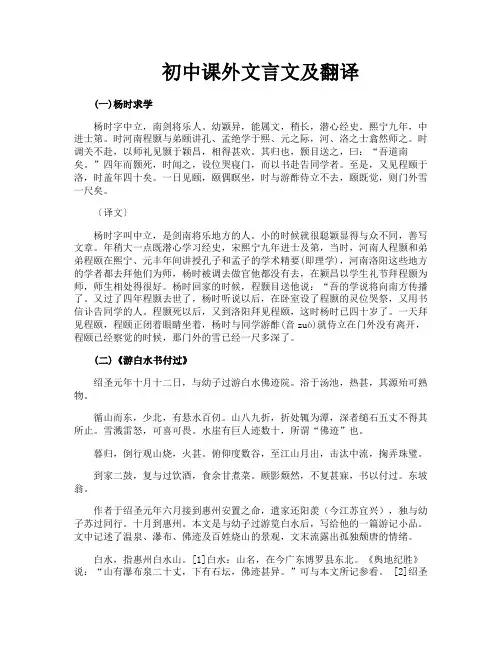

初中课外文言文及翻译(一)杨时求学杨时字中立,南剑将乐人。

幼颖异,能属文,稍长,潜心经史。

熙宁九年,中进士第。

时河南程颢与弟颐讲孔、孟绝学于熙、元之际,河、洛之士翕然师之。

时调关不赴,以师礼见颢于颖昌,相得甚欢。

其归也,颢目送之,曰:“吾道南矣。

”四年而颢死,时闻之,设位哭寝门,而以书赴告同学者。

至是,又见程颐于洛,时盖年四十矣。

一日见颐,颐偶瞑坐,时与游酢侍立不去,颐既觉,则门外雪一尺矣。

〔译文〕杨时字叫中立,是剑南将乐地方的人。

小的时候就很聪颖显得与众不同,善写文章。

年稍大一点既潜心学习经史,宋熙宁九年进士及第,当时,河南人程颢和弟弟程颐在熙宁、元丰年间讲授孔子和孟子的学术精要(即理学),河南洛阳这些地方的学者都去拜他们为师,杨时被调去做官他都没有去,在颍昌以学生礼节拜程颢为师,师生相处得很好。

杨时回家的时候,程颢目送他说:“吾的学说将向南方传播了。

又过了四年程颢去世了,杨时听说以后,在卧室设了程颢的灵位哭祭,又用书信讣告同学的人。

程颢死以后,又到洛阳拜见程颐,这时杨时已四十岁了。

一天拜见程颐,程颐正闭着眼睛坐着,杨时与同学游酢(音zuò)就侍立在门外没有离开,程颐已经察觉的时候,那门外的雪已经一尺多深了。

(二)《游白水书付过》绍圣元年十月十二日,与幼子过游白水佛迹院。

浴于汤池,热甚,其源殆可熟物。

循山而东,少北,有悬水百仞。

山八九折,折处辄为潭,深者缒石五丈不得其所止。

雪溅雷怒,可喜可畏。

水崖有巨人迹数十,所谓“佛迹”也。

暮归,倒行观山烧,火甚。

俯仰度数谷,至江山月出,击汰中流,掬弄珠璧。

到家二鼓,复与过饮酒,食余甘煮菜。

顾影颓然,不复甚寐,书以付过。

东坡翁。

作者于绍圣元年六月接到惠州安置之命,遣家还阳羡(今江苏宜兴),独与幼子苏过同行。

十月到惠州。

本文是与幼子过游览白水后,写给他的一篇游记小品。

文中记述了温泉、瀑布、佛迹及百姓烧山的景观,文末流露出孤独颓唐的情绪。

白水,指惠州白水山。

文言文《师说》原文及翻译文言文《师说》原文及翻译《师说》是唐代文学家韩愈创作的一篇议论文。

文章阐说从师求学的道理,讽刺耻于相师的世态,教育了青年,起到转变风气的作用。

下面是小编整理的文言文《师说》原文及翻译,欢迎大家分享。

《师说》原文古之学者必有师。

师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

巫医乐师百工之人,不耻相师。

士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。

问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。

位卑则足羞,官盛则近谀。

”呜呼!师道之不复可知矣。

巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!圣人无常师。

孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃。

郯子之徒,其贤不及孔子。

孔子曰:三人行,则必有我师。

是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。

余嘉其能行古道,作师说以贻之。

译文古代求学的人一定有老师。

老师,是(可以)依靠来传授道理、教授学业、解答疑难问题的。

人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?(有了)疑惑,如果不跟从老师(学习),那些成为疑难问题的,就最终不能理解了。

生在我前面,他懂得道理本来就早于我,我(应该)跟从(他)把他当作老师;生在我后面,(如果)他懂得的道理也早于我,我(也应该)跟从(他)把他当作老师。

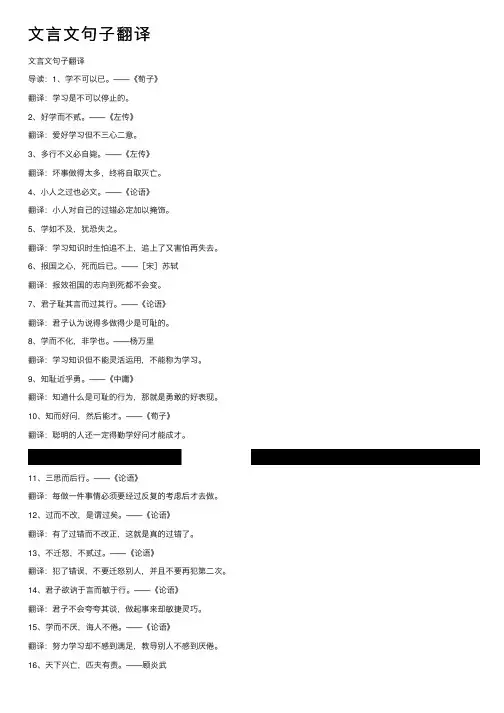

⽂⾔⽂句⼦翻译⽂⾔⽂句⼦翻译导读:1、学不可以已。

——《荀⼦》翻译:学习是不可以停⽌的。

2、好学⽽不贰。

——《左传》翻译:爱好学习但不三⼼⼆意。

3、多⾏不义必⾃毙。

——《左传》翻译:坏事做得太多,终将⾃取灭亡。

4、⼩⼈之过也必⽂。

——《论语》翻译:⼩⼈对⾃⼰的过错必定加以掩饰。

5、学如不及,犹恐失之。

翻译:学习知识时⽣怕追不上,追上了⼜害怕再失去。

6、报国之⼼,死⽽后已。

——[宋]苏轼翻译:报效祖国的志向到死都不会变。

7、君⼦耻其⾔⽽过其⾏。

——《论语》翻译:君⼦认为说得多做得少是可耻的。

8、学⽽不化,⾮学也。

——杨万⾥翻译:学习知识但不能灵活运⽤,不能称为学习。

9、知耻近乎勇。

——《中庸》翻译:知道什么是可耻的⾏为,那就是勇敢的好表现。

10、知⽽好问,然后能才。

——《荀⼦》翻译:聪明的⼈还⼀定得勤学好问才能成才。

11、三思⽽后⾏。

——《论语》翻译:每做⼀件事情必须要经过反复的考虑后才去做。

12、过⽽不改,是谓过矣。

——《论语》翻译:有了过错⽽不改正,这就是真的过错了。

13、不迁怒,不贰过。

——《论语》翻译:犯了错误,不要迁怒别⼈,并且不要再犯第⼆次。

14、君⼦欲讷于⾔⽽敏于⾏。

——《论语》翻译:君⼦不会夸夸其谈,做起事来却敏捷灵巧。

15、学⽽不厌,诲⼈不倦。

——《论语》翻译:努⼒学习却不感到满⾜,教导别⼈不感到厌倦。

16、天下兴亡,匹夫有责。

——顾炎武翻译:国家的兴旺、衰败,每⼀个⼈都负有很⼤的责任。

17、不以⼀眚掩⼤德。

——《左传》翻译:评价⼀个⼈时,不能因为⼀点过失就抹杀他的功劳。

18、⼈皆可以为尧舜。

——《孟⼦》翻译:只要肯努⼒去做,⼈⼈都可以成为尧舜那样的⼤圣⼈。

19、吾⽣也有涯⽽,知也⽆涯。

——《庄⼦》翻译:我的⽣命是有限的,⽽⼈类的知识是⽆限的。

20、以五⼗步笑百步。

——《孟⼦》翻译:以为⾃⼰的错误⽐别⼈的⼩,缺点⽐别⼈少⽽沾沾⾃喜。

21、君⼦莫⼤乎与⼈为善。

——《孟⼦》翻译:君⼦最⼤的长处就是⽤⾼尚、仁义的⼼去对待别⼈。

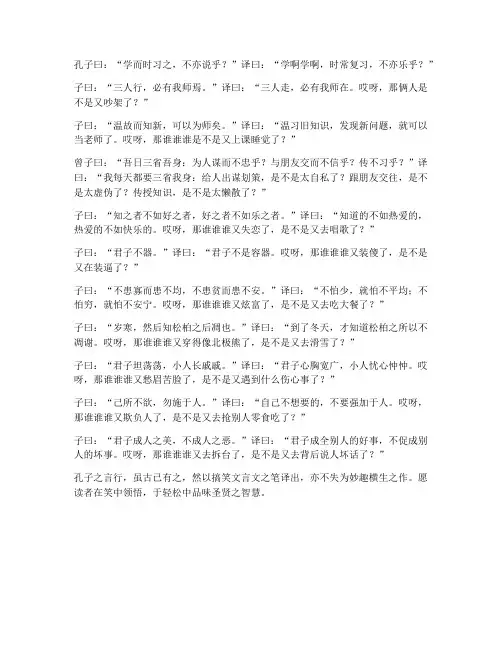

孔子曰:“学而时习之,不亦说乎?”译曰:“学啊学啊,时常复习,不亦乐乎?”子曰:“三人行,必有我师焉。

”译曰:“三人走,必有我师在。

哎呀,那俩人是不是又吵架了?”子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”译曰:“温习旧知识,发现新问题,就可以当老师了。

哎呀,那谁谁谁是不是又上课睡觉了?”曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”译曰:“我每天都要三省我身:给人出谋划策,是不是太自私了?跟朋友交往,是不是太虚伪了?传授知识,是不是太懒散了?”子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”译曰:“知道的不如热爱的,热爱的不如快乐的。

哎呀,那谁谁谁又失恋了,是不是又去唱歌了?”子曰:“君子不器。

”译曰:“君子不是容器。

哎呀,那谁谁谁又装傻了,是不是又在装逼了?”子曰:“不患寡而患不均,不患贫而患不安。

”译曰:“不怕少,就怕不平均;不怕穷,就怕不安宁。

哎呀,那谁谁谁又炫富了,是不是又去吃大餐了?”子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。

”译曰:“到了冬天,才知道松柏之所以不凋谢。

哎呀,那谁谁谁又穿得像北极熊了,是不是又去滑雪了?”子曰:“君子坦荡荡,小人长戚戚。

”译曰:“君子心胸宽广,小人忧心忡忡。

哎呀,那谁谁谁又愁眉苦脸了,是不是又遇到什么伤心事了?”子曰:“己所不欲,勿施于人。

”译曰:“自己不想要的,不要强加于人。

哎呀,那谁谁谁又欺负人了,是不是又去抢别人零食吃了?”子曰:“君子成人之美,不成人之恶。

”译曰:“君子成全别人的好事,不促成别人的坏事。

哎呀,那谁谁谁又去拆台了,是不是又去背后说人坏话了?”孔子之言行,虽古已有之,然以搞笑文言文之笔译出,亦不失为妙趣横生之作。

愿读者在笑中领悟,于轻松中品味圣贤之智慧。

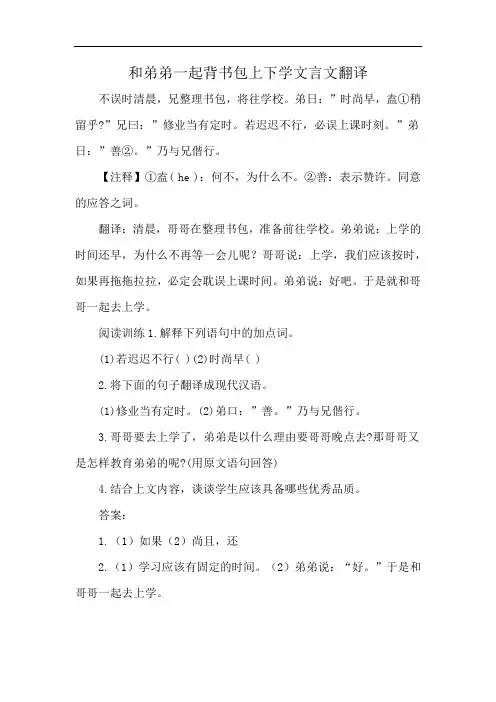

和弟弟一起背书包上下学文言文翻译不误时清晨,兄整理书包,将往学校。

弟日:”时尚早,盍①稍留乎?”兄曰:”修业当有定时。

若迟迟不行,必误上课时刻。

”弟日:”善②。

”乃与兄偕行。

【注释】①盍( he ):何不,为什么不。

②善:表示赞许。

同意的应答之词。

翻译:清晨,哥哥在整理书包,准备前往学校。

弟弟说:上学的时间还早,为什么不再等一会儿呢?哥哥说:上学,我们应该按时,如果再拖拖拉拉,必定会耽误上课时间。

弟弟说:好吧。

于是就和哥哥一起去上学。

阅读训练1.解释下列语句中的加点词。

(1)若迟迟不行( )(2)时尚早( )

2.将下面的句子翻译成现代汉语。

(1)修业当有定时。

(2)弟口:”善。

”乃与兄偕行。

3.哥哥要去上学了,弟弟是以什么理由要哥哥晚点去?那哥哥又是怎样教育弟弟的呢?(用原文语句回答)

4.结合上文内容,谈谈学生应该具备哪些优秀品质。

答案:

1.(1)如果(2)尚且,还

2.(1)学习应该有固定的时间。

(2)弟弟说:“好。

”于是和哥哥一起去上学。

3.弟弟的理由:时尚早。

哥哥是这样教育弟弟的:修业当有定时。

若迟迟不行,必误上课时刻。

4.示例:具备较强的时间观念和良好的学习习惯。

九年级上册语文课内文言文全解(原文+翻译+阅读理解)岳阳楼记范仲淹原文展示庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。

越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属予作文以记之。

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。

衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯,朝晖夕阴,气象万千,此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。

然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎哮猿啼。

登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。

而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

是进亦忧,退亦忧。

然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

全文翻译宋仁宗庆历四年的春天,滕子京被贬谪到巴陵做知州。

到了第二年,巴陵郡政事通达百姓和顺,各种荒废的事业全都复兴了,于是再度修整岳阳楼,扩大其原有规模,在上面刻录唐朝贤人以及当代人的诗赋,嘱托我写文章来记述这件事。

我看那巴陵郡的美景,就在洞庭湖的风光上。

它包含远处的山峦,吞吐壮阔的长江,水势浩大,无边无际,早晚明暗变幻,景色千变万化,这就是岳阳楼雄伟壮丽的景象,前人的记述已经非常详尽了。

这样,那么(从这里)向北可以通到巫峡,向南到达潇湘,被贬职的官员和多愁善感的文人,大多在这里聚会,他们游览景物而触发的感情,大概还是有所不同吧?那雨水连绵纷纷而下,接连数月不放晴,寒冷的风怒吼着,浑浊的浪潮冲击天空,太阳和星星都隐藏起光辉,高大的山形也隐没在阴云中,商人旅客无法通行,桅杆倒下,船桨折断,傍晚时分天色昏暗,猛虎长啸啼猿悲诉。

【导语】⽂⾔⽂是相对现今新⽂化运动之后⽩话⽂来讲的,古代并⽆⽂⾔⽂这⼀说法。

其特征是注重典故、骈骊对仗、⾳律⼯整,包含策、诗、词、曲、⼋股、骈⽂等多种⽂体。

经过历代⽂⼈修饰越显浮华,唐代起⼤⽂学家韩愈等发起“古⽂运动”,主张回归通俗古⽂。

现代书籍中的⽂⾔⽂,为了便于阅读理解,⼀般都会对其标注标点符号。

本篇⽂章是为您整理的《初⼆上册语⽂⽂⾔⽂原⽂翻译七篇》,供⼤家借鉴。

初⼆上册语⽂⽂⾔⽂原⽂翻译:《桃花源记》 原⽂: 晋太元中,武陵⼈捕鱼为业。

缘溪⾏,忘路之远近。

忽逢桃花林,夹岸数百步,中⽆杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

渔⼈甚异之。

复前⾏,欲穷其林。

林尽⽔源,便得⼀⼭,⼭有⼩⼝,仿佛若有光。

便舍船,从⼝⼊。

初极狭,才通⼈。

复⾏数⼗步,豁然开朗。

⼟地平旷,屋舍俨然,有良⽥美池桑⽵之属。

阡陌交通,鸡⽝相闻。

其中往来种作,男⼥⾐着,悉如外⼈。

黄发垂髫并怡然⾃乐。

见渔⼈,乃⽊惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作⾷。

村中闻有此⼈,咸来问讯。

⾃云先世避秦时乱,率妻⼦⾢⼈来此绝境,不复出焉,遂与外⼈间隔。

问今是何世,乃不知有汉,⽆论魏晋。

此⼈⼀⼀为具⾔所闻,皆叹惋。

余⼈各复延⾄其家,皆出酒⾷。

停数⽇,辞去。

此中⼈语云:“不⾜为外⼈道也。

” 既出,得其船,便扶向路,处处志之。

及郡下,诣太守,说如此。

太守即遣⼈随其往,寻向所志遂迷。

不复得路。

南阳刘⼦骥,⾼尚⼠也,闻之,欣然规往。

未果,寻病终。

后遂⽆问津者。

译⽂: 东晋太元年间,有个武陵⼈以捕鱼为职业。

有⼀天他顺着溪⽔划船⾛,忘记了路程的远近。

忽然遇到⼀⽚桃花林,桃树夹着溪流两岸,长达⼏百⾛,中间没有别的树,地上⾹草鲜艳美丽,坠落的花瓣繁多交杂。

渔⼈很惊异这种美景。

再往前⾛,想⾛完那⽚桃林。

桃林在溪⽔发源的地⽅就没有了,紧接着就看见⼀座⼭,⼭上有个⼩洞⼝,⾥⾯好像有光亮。

渔⼈就丢下⼩船,从洞⼝进去。

开始洞⼝很窄,仅容⼀个⼈通过。

⼜⾛了⼏⼗⾛,突然变得开阔敞亮了。

夫“上课”者,盖言教师之讲授,学生之听受也。

在我国,古之教化,虽无如今之“上课”之名,然其义实同。

古有《礼记·学记》云:“教也者,长善而救其失者也。

”此所谓“上课”之宗旨也。

盖闻“上课”之事,必择其时。

古之学者,于晨曦初露之际,沐浴更衣,正衣冠,整书案,以待师之来临。

师至,弟子迎之,以示尊敬。

师入室,弟子起立,以示恭敬。

此乃“上课”之序也。

师之讲授,首述经史子集,次及天文地理,而后及于六艺之教。

所谓“经史子集”,盖指儒家经典、史书、诸子百家之学以及文集也。

儒家经典,如《诗经》、《尚书》、《礼记》、《易经》、《春秋》等,乃圣贤之言行,弟子当敬而读之。

史书则记载国家兴衰、民族英雄,弟子当熟读深思,以知兴替之理。

诸子百家之学,如孔子之仁、孟子之善、老子之道德、庄子之逍遥等,弟子当博采众长,以广其识。

文集则收录名士佳作,弟子当品味其辞,以增其文采。

天文地理,乃天地之奥妙,弟子当学习日月星辰之运行,山川河流之分布,以明自然之理。

六艺之教,即礼、乐、射、御、书、数,弟子当习之,以修身齐家治国平天下。

师之讲授,弟子须专心听受,不敢有丝毫懈怠。

师之教诲,弟子当铭记于心,不可遗忘。

师之提问,弟子当虚心回答,不敢有误。

师之赞许,弟子当喜而不骄;师之斥责,弟子当悔而不怨。

古之“上课”,虽无如今之课室之宽敞,然而师之用心,弟子之诚敬,皆无二致。

是以,古之学者,虽无今日之便利,然其学问之深,道德之高,亦足以传之后世。

夫“上课”之事,非一日之功,乃终身之业。

弟子须谨记师之教诲,勤学好问,自强不息,方能不负师之期望,成就一番事业。

是以,古之学者,虽不称“上课”,然其学习之态度,与今之“上课”无异。

此乃学问之真谛,亦为人生之要道也。

今之“上课”,虽多方便,然弟子若不专心,则与古之学者无异。

故吾人当效古之学者,专心致志,虚心受教,方能在“上课”之中,获得真知,成就大业。

是以,上课之道,非徒言教,更在修身齐家治国平天下之志也。

高一语文文言文原文及翻译高一语文文言文原文及翻译(一)原文:壬戌之秋,七月既望,苏子与客泛舟游于赤壁之下。

清风徐来,水波不兴。

举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。

少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。

白露横江,水光接天。

纵一苇之所知,凌万顷之茫然。

浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。

歌曰:“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光;渺渺兮予怀,望美人兮天一方。

”客有吹洞箫者,倚歌而和之。

其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉;余音袅袅,不绝如缕,舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

苏子愀然,正襟危坐,而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。

寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟,哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

知不可乎骤得,托遗响于悲风。

”苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。

盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取,惟江上之情风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色;取之无禁,用之不竭。

是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。

”客喜而笑,洗盏更酌。

肴核既尽,杯盘狼藉。

相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。

翻译:壬戌年秋天,七月十六日,我和客人荡着船儿,在赤壁下游玩。

清风缓缓吹来,水面波浪不兴。

举起酒杯,劝客人同饮,朗颂《月出》诗,吟唱“窈窕”一章。

一会儿,月亮从东边山上升起,徘徊在斗宿、牛宿之间。

白??的雾气笼罩江面,水光一片,与天相连。

任凭水船儿自由漂流,浮动在那茫茫无边的江面上。

夫课堂之上,师者,传道授业解惑者也。

弟子者,受业解惑者也。

师之言语,若春风化雨,润物无声;弟子之听讲,如海绵吸水,不遗余力。

师之讲授,须详尽周密,条理清晰,使弟子得以领悟,心悦诚服。

孔子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”故课堂之上,弟子当以思索之心,听师之教诲。

师之言语,或深奥难懂,或浅显易懂,弟子皆须专心致志,虚心求教。

若弟子于课堂之上,偶有疑问,宜举手发言,以询于师。

师见弟子有疑问,当耐心解答,不厌其烦。

孔子曰:“不愤不启,不悱不发。

”师之教诲,弟子之提问,皆应相得益彰,共成学问。

弟子于课堂之上,亦当互相尊重,不得嬉戏打闹,影响他人学习。

孔子曰:“三人行,必有我师。

”同窗之谊,亦当珍惜。

课堂之上,言语交流,亦宜礼貌相待,不得口出狂言,自取其辱。

夫课堂之上,师之言语,弟子之听讲,皆以明理为宗旨。

孔子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”弟子于课堂之上,当温习旧知,以求新知。

师之教诲,弟子之领悟,皆应相辅相成,共促学业进步。

孔子又曰:“学而时习之,不亦说乎?”夫课堂之上,弟子当随时记录,以备日后温习。

师之讲授,弟子之笔记,皆应精益求精,以求学业有成。

然而,课堂之上,亦有时言辞之争。

孔子曰:“仁者见之而思,智者见之而行。

”弟子于言辞之争,当以仁心待人,以智识行事。

不得因争言而失和,应以理服人,以德服众。

总之,课堂之上,师之言语,弟子之听讲,皆应以学问为本,以道德为辅。

孔子曰:“学而优则仕,仕而优则学。

”弟子于课堂之上,当勤学苦练,以期学业有成,而后为国家、为社会、为家庭、为个人,尽其所能,不负所学。

是以,吾辈学子,当以文言文译之,铭记课堂之上之言语,以励己之学业,以警己之行止。

庶几,不负师之教诲,不负己之青春,不负国家之培养,不负民族之期望。