中国文化概论·第八章·第一节

- 格式:ppt

- 大小:7.08 MB

- 文档页数:10

中国文化概论绪论一、学习中国文化概论的目的和意义1、有助于更加准确地认识我们民族自身。

(1)文化是民族的根本和灵魂;(2)文化存,则民族存;文化亡,则民族亡。

(3)她能告诉你:我是谁、从哪里来、到哪里去。

2、有助于增强我们的民族自信心和自尊心。

(1)中国文化不仅是东方文明的奇葩,而且还是世界文明的瑰宝;(2)传统文化教育的缺失,好比心灵的雾霾,会造成我们精神世界的浮躁、迷失、荒芜甚至幽暗。

3、有助于更加准确而深刻地认识我们当前的国情。

(1)文化的核心是价值观;(2)优秀的传统文化,是民族凝聚力的根本,是国家和民族的精神命脉;(3)文化是综合国力的重要表现。

4、有助于开阔我们的文化视野,提高文化素质。

(1)传统文化不是一个点,而是一个面;(2)传统文化是理想,是道德,是价值,是精神,是孝悌忠信礼义廉耻,是已所不欲勿施于人,是己立立人己达达人。

(3)缺乏民族文化滋养的人,是肤浅的,空心的,片面的,没有根基的,难以走远的。

5、有助于以理性态度和务实精神去继承传统,创造中华民族更加美好的未来。

(1)传承不是为了复古,继往是为了开来;(2)对文化的盲目自信和妄自菲薄都会种下苦果。

(3)源远才能流长,根深才会叶茂。

二、文化的涵义1、文化是一个内涵丰富、外延宽广的多维概念。

“文”的本义是指各色交错的纹理。

《周易》:“物相杂,故曰文”。

物体的形状、线条、色彩相互交错就是“纹”。

在此基础上,“文”字又有许多引申出十几种意义。

主要有三:其一,引申为文字、文章。

在此基础上又引申为诗词曲赋。

其二,引申为古代的礼乐制度,在此基础上又引申为法令条文。

其三,引申为精神修养,即文明,在此基础上又引申为文采。

子曰:质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

“化”主要指事物动态变化的过程。

本意有三:一是变化,二是生化,三是造化。

《庄子·逍遥游》中的“化而为鸟,其名曰鹏”,中的“化”即指变化。

《周易》中“男女构精,万物化生”,雌雄构精,于是生成各种动物及某些植物。

中国文化概论教案(详细版)第一章:中国文化的起源与演变1.1 中华文明的起源1.2 中国古代文化的发展与演变1.3 中国文化的地域性与民族性1.4 中国文化的特点与影响第二章:中国传统哲学思想2.1 儒家思想2.2 道家思想2.3 佛家思想2.4 墨家思想与名家思想第三章:中国文学艺术3.1 中国古代文学概览3.2 诗词、散文、小说、戏曲等文学形式的特点与代表作品3.3 中国艺术的种类与特点3.4 中国传统文化艺术的代表作品与影响力第四章:中国传统宗教信仰与哲学思想4.1 儒教的信仰与哲学思想4.2 道教的信仰与哲学思想4.3 佛教的信仰与哲学思想4.4 中国民间信仰与宗教习俗第五章:中国传统社会与文化生活中的礼仪、习俗与节日5.1 中国传统礼仪的起源与演变5.2 传统习俗在日常生活中的体现5.3 中国传统节日的起源与庆祝方式5.4 中国传统生活中的其他重要习俗与活动第六章:中国传统政治制度与历史变迁6.1 中国古代的政治制度6.2 中国封建社会的政治结构6.3 近现代中国的政治变革6.4 中国政治制度的历史影响与现实意义第七章:中国传统经济制度与商业发展7.1 中国古代的经济制度7.2 中国封建社会的商业发展7.3 近现代中国的经济发展7.4 中国经济制度的转型与挑战第八章:中国传统科技与教育8.1 中国古代科技成就8.2 中国古代的教育制度8.3 近现代中国的科技与教育改革8.4 当代中国的科技教育现状与挑战第九章:中国传统艺术与文化成就9.1 中国绘画艺术9.2 中国书法艺术9.3 中国音乐与舞蹈艺术9.4 中国建筑艺术与园林艺术9.5 中国文化的世界影响与传承第十章:当代中国文化的发展与挑战10.1 改革开放以来的中国文化变迁10.2 中国文化的全球化与对外交流10.3 当代中国文化面临的挑战与争议10.4 未来中国文化发展的前景与展望重点和难点解析一、中国文化的起源与演变:重点关注中国文化的地域性与民族性,以及中国文化的特点与影响。

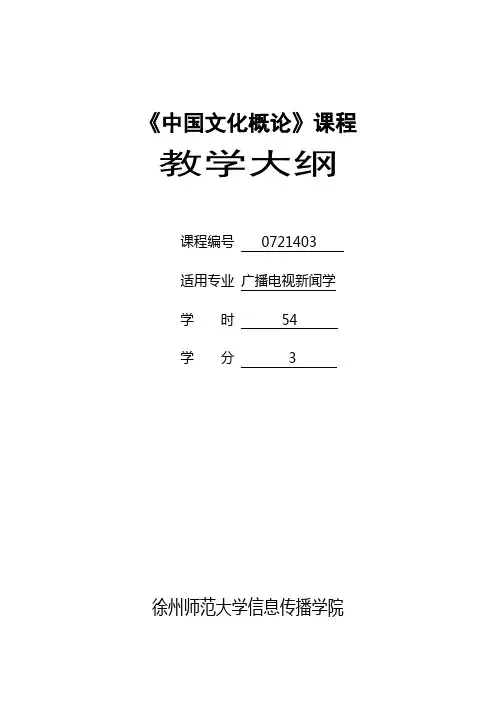

《中国文化概论》课程教学大纲课程编号0721403适用专业广播电视新闻学学时54学分 3徐州师范大学信息传播学院2006年11月一、编写说明(一)本课程的性质、地位和作用《中国文学概论》是广播电视新闻学本科学生的一门专业选修课程,着重介绍、讲述中国文化的发展历程以及中华民族在五千年文明史上创造出的灿烂的文化成就,涉及内容广泛,包括哲学、宗教、史学、文学、艺术、教育、科技等几个方面。

要求学生通过本课程的学习,掌握有关中国文化的基本的理论观点、历史传承及各类文化的内涵、行为和思想模式,进而能够正确认识中华民族文化的特点,增强热爱并促进文化发展的意识,并在提高认识的基础上,加强自身的人文精神素养和文化修养,为以后的学习和工作打下必备的传统文化根基。

(二)本大纲制定的依据根据本专业人才的培养目标,即能够适应广播电视传播事业发展的需要,应具备一定的传统文化知识与文化素养,并结合本课程的教学性质、特点和广播电视新闻专业对本课程的不同要求而制定的。

《中国文化概论》课程的设置主要面向广播电视新闻专业的学生(非师范专业),属专业选修课,于第七学期开设,每周3课时,开设18周,共54课时,占3学分。

(三)大纲内容选编原则与要求一是系统性的原则:本大纲内容涉及有关文化的基本概念并由纵横两个方面阐述中国文化的历史发展和横向分类,因而,各章之间既有明确的分工,又有相互的联系,体现出了较强的系统性。

二是重点突出的原则:本大纲着重讲述中国文化的发展历程及文化成就,对中国古代文化的发生发展原因、内在精神和发展趋向等内容涉及较少,更有助于学生学习。

三是注重能力培养的原则:本大纲注重对学生人文精神素养的培养,要求学生通过学习,尤其在具备了文化基础知识以后,提升内在的文化素养。

(四)教学时数分配表(五)考核方法与要求1.平时成绩:包括出勤、课堂提问、讨论情况和平时作业(平时作业不少于两次),占总成绩的10%。

2.期中考试或期中考查成绩:占总成绩的20%。

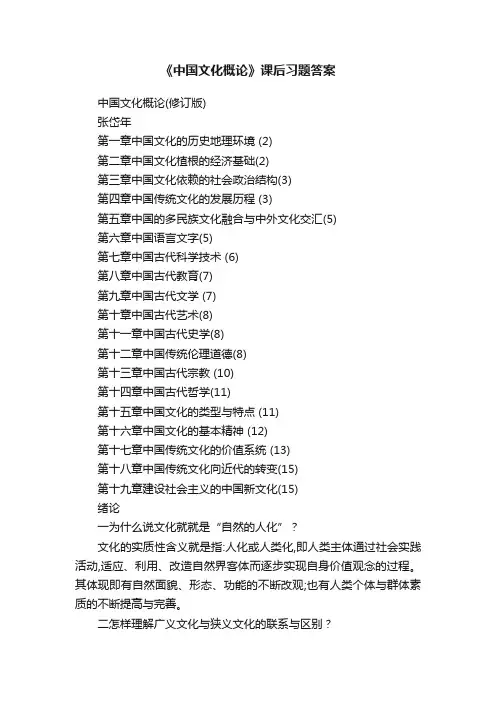

《中国文化概论》课后习题答案中国文化概论(修订版)张岱年第一章中国文化的历史地理环境 (2)第二章中国文化植根的经济基础(2)第三章中国文化依赖的社会政治结构(3)第四章中国传统文化的发展历程 (3)第五章中国的多民族文化融合与中外文化交汇(5)第六章中国语言文字(5)第七章中国古代科学技术 (6)第八章中国古代教育(7)第九章中国古代文学 (7)第十章中国古代艺术(8)第十一章中国古代史学(8)第十二章中国传统伦理道德(8)第十三章中国古代宗教 (10)第十四章中国古代哲学(11)第十五章中国文化的类型与特点 (11)第十六章中国文化的基本精神 (12)第十七章中国传统文化的价值系统 (13)第十八章中国传统文化向近代的转变(15)第十九章建设社会主义的中国新文化(15)绪论一为什么说文化就就是“自然的人化”?文化的实质性含义就是指:人化或人类化,即人类主体通过社会实践活动,适应、利用、改造自然界客体而逐步实现自身价值观念的过程。

其体现即有自然面貌、形态、功能的不断改观;也有人类个体与群体素质的不断提高与完善。

二怎样理解广义文化与狭义文化的联系与区别?广义的文化,着眼于人类与一般动物,人类社会与自然界的本质区别,着眼于人类卓立于自然的独特的生存方式,其涵盖面非常广泛,所以又被称为大文化。

狭义的文化排除人类社会——历史生活中关于物质创造活动及其结果的部分,专注于精神创造活动及其结果,主要就是心态文化,又称“小文化”。

书本绪论为什么说文化就就是“自然的人化”三文化结构的四层次包括哪些内容?对文化的结构解剖,有两分说,即分为物质文化与精神文化;有三层次说,即分为物质、制度、精神三层次;有四层次说,即分为物质、制度、风俗习惯、思想与价值。

有六大子系统说,即物质、社会关系、精神、艺术、语言符号、风俗习惯等。

(注意:这里还就是记住为好,六大系统可简记为:社语俗物精艺)四怎样认识与评价中国传统文化?中国传统文化就是中华民族历史的结晶,具有历史性与现实性,不就是博物馆里的陈列品,传统文化所蕴含的、代代相传的思维方式、价值观念、行为准则、一方面具有强烈的历史性、遗传性;另一方面具有鲜活的现实性、变异性,它无时无刻不在影响着今天的中国人,为我们开创新文化提供历史的根据与现实的基础。

第五章多民族文化融合和中外文化交汇第h龟?民砍文化遊合和中外文化交汇-文化交ift与疋化融合在中华文化的形成和壮人中也了什么(V用?屮国文化不仅在内篤各娱文化的相互融釦用互涪透中得到发展• ffiUL' j外ffllttt界的按H •先后受客r 中童游牧丈化、波斯文化、化、冈拉他文化.敕洲文化-中w文化系统或以外來文化作补充,或以外米文化年蚁壮刑.快廉个机伍俣将吒廉的牛•命力。

外域:文化系统也任'冲国文化的广泛怨牺中股妝《?养、进润口身的肌体.二试析”曲学*渐”和“余学穴渐-的文化功能.•种文化BE有其民倏性,只有时代性。

…个Kfthd创i&文化•井不断发展,成为传统文化,这址文化的民族性。

•个民荻创造了文化.同时在发展过和屮它乂必然接受别的民杖的艾化,哝进竹文化交茨,这就足文化的时代性.民旅性与时代・fflX«“総•不可.继呎传统文化,就足保持文化的民欣性:吸牧外⑴文化.进行文化交流. 就足程持文化的时代性.所以文化的民恢性与时代性这个问題是会贾沏始终的.为了保持文化的时代卜.n 20[u纪以来.岀现了•种提GIF油曲化-的規点.••个盘两化“和文化殳流有联系•现任.累个社会.不(H中IN,而11赴仑世界•怖牡西方文化占星斯地位.这是勺实,川济嘟•样余艸不足问力文化?电灯电话.禮上渋卜•祝说我们这穿的.从头IfiMtl •全足艸方化jj这个代化不是坏忖‘1 •"西化"要化.不“化-不行.创虬引进就是“化”・fu “仝范西化.不行,不能只宵经线.没存纬线,“全盘西化“ 4理论I•讲不通.件事实卜办不列.我怕不能只曲凹化•不讲“东化” •.东化”.报纸I:没竹这个诃儿•肚我发明的•我疽划逋•汉枕的时候•是咳化”的.BI为世界的经济中心、文化中心当时占冲国.在期末携初以询确实有过宋学州渐.不能只虫.也“贱学东沿”而忽视-农学凶4T •根据历史少实.在也曲文化交流史・• “东学回渐”从來卅没有中断ii.中华文化的烬人脸吸引了N方传教士.蚱JS佑人、国学牛・•冏人翳的注盘,并通过他们广泛传插到世界并地.在文化交说方面.中田是•个很育转色的国欢.从狱狀的远占起•几乎迪从•灯丈化开如中国文化屮秋仃外來丈化的成分•中国人向来如/F容乃大”.不爸兄协喷的•还兄裕神的,只尖对找们右利•我们妙8收•約纳仃川•断以成就了中国文化之大.中外文化的交流.(没育中断过.弟八甲中国语言文学31A 9-中国讲言文了-耐述汉谄汉字的待点及其亦世界讥言文字中的堆位.在世界的齐种语打中.汉语使用的人口巌多•约占世界人口的也分之•因此汉语足产合国揣址的七种工作谣含Z-.汉诸的特点:汉涪没4衣小松広关条的列形变化:汉讲没右词的形恋变法,家歴屈W词用花小讲法关套;汉语兄仃声调的语:"汉谄有大竝的同西字:汉7的持点:汉了的细7方汎及規卸A木悅8P◎形.讯爭.细、形声.转江.假借其中用点、划来折岀人或物的动作.状态或位w •是•种抽象的胡切会总即细合两个以henzT •衣达舒的宜思.现代汉字中.形声字占80$以上.汉字形体先际经W rTtt文.金文.小《. 书、柄书等字休的受化.一举例说明汉诰汉字所承孩的文化伯息.汉诰汉了所承栽的文化倍息「艺昆阳汉谥诰:队词汇、语法和汉字形体所禾捉的文化倍总•与汉语汉7用记录的文化内容不是讣如屮皆文的"土•字I& 了记录这个词外•忌以其俅袴头之刃的构形备诉人朴占代统治軒兄张虫力统治天下的.这红估息由于述占文献的贫乏•我们无法从“T”的词义本巾煤御。

中国文化概论课程标准一、课程概述:中国文化概论是中文系的必修课。

中国文化概论课对中国传统文化的主要问题进行介绍和阐释。

在中国文化领域里,它不仅要关注一切上层文化的研究成果,也要研究吸取底层民俗文化的诸多成果。

它是一门兼顾历史的关于中国国别文化与民族文化的基础知识和基本理论课程,是中国传统文化学的入门课程。

其基本内容是(l)有关文化的一般概念。

(2)中国文化赖以存在的地理环境。

(3)中华民族与文化多样性和一体性特征。

(3)中国文化发展的历史脉络以及决定历史发展的诸因素。

(4)有关中国文化分科的知识。

等等。

中国文化概论的前置课程是中国古代文学、古代汉语等,后置课程可以做文化专题研究和区域文化研究,如粤北文化研究等。

二、课程目标1、学习和研究中国文化,一是有助于更加准确而深刻地认识我们的民族自身;是有助于更加准确而深刻地认识我们当前的国情;三是有助于以理性的态度和务实精神去继承传统,创造中华民族更加美好的末来。

2 、学习中国文化:一是历史梳理与逻辑分析相结合;二是典籍研习与社会考察相结合;三是批判继承与开拓创新相结合。

要求学生了解我国悠久、丰厚的传统文化遗产,把握中国文化的特征,从而认识中华民族的精神和我国的国情,以理性的态度和务实的精神去深入思考中国文化的继承和创新问题。

3、传统文化所蕴含的、代代相传的思维方式、价值观念、行为准则、一方面具有强烈的历史性、遗传性;另一方面具有鲜活的现实性、变异性,它是我们开创新文化的历史根据和现实的基础。

三、课程内容和教学要求知道—指对中国文化的基本常识和文化现象的记忆和识别。

理解—指透过文化现象理解本质特征,达到形而上的认识。

掌握—指在“知道”、“理解”的基础上独立地分析问题,具有自己分析文化和思想作品的能力。

教学目标符号“√”为知道,“○”为理解,“△”为掌握,以下各章同。

绪论文化与中国文化一、“文化”的涵义(△)二、文化的分类与基本结构(△)三、文化的特征(△)四、文化的功能(√)五、中国文化与中国传统文化(△)六、学习中国文化概论的目的、意义和方法(√)思政题:什么是文化?文化的三层次说。

中国文化概论教案(详细版)第一章:中国文化的起源与演变1.1 中华文明的起源讨论华夏民族的形成与演变分析中国古代神话与传说中的文化象征,如黄帝、尧舜禹等了解中国古代的礼仪制度及其对后世的影响1.2 中国古代哲学思想探讨儒家、道家、墨家、法家等主要学派的思想内涵及其对社会的影响分析中国古代哲学思想与现代社会的关系第二章:中国古代文学与艺术2.1 中国古代文学研究《诗经》、《楚辞》、唐诗、宋词、元曲等文学形式的特点与发展分析中国古代文学作品中的主题与审美观念2.2 中国古代艺术探讨中国古代绘画、书法、雕塑、建筑等艺术形式的美学特点分析中国古代艺术与文化的关系及其对后世的影响第三章:中国古代宗教与哲学3.1 中国古代宗教信仰研究中国古代的自然崇拜、祖先崇拜、道教、佛教等宗教信仰的特点与影响分析中国古代宗教信仰对社会秩序与道德观念的影响3.2 中国古代哲学思想探讨儒家、道家、法家、墨家等学派的思想内涵及其对社会的影响分析中国古代哲学思想与现代社会的关系第四章:中国古代历史与社会制度4.1 中国古代历史发展脉络分析中国古代的夏、商、周、秦、汉、唐、宋、元、明、清等历史时期的重要事件与特点探讨中国古代历史的发展趋势及其对现代社会的影响4.2 中国古代社会制度研究中国古代的封建制度、科举制度、家族制度等社会制度的特点与影响分析中国古代社会制度对个人与社会的影响第五章:中国现代文化与变革5.1 中国现代文学与艺术探讨中国现代文学与艺术的创新与发展,如白话文运动、新文化运动等分析中国现代文学与艺术对中国传统文化的继承与发扬5.2 中国现代社会变革分析中国现代历史中的重大事件,如辛亥革命、五四运动、文化大革命等探讨中国现代社会变革对中国文化的影响及其对未来的启示第六章:中国传统节日与习俗6.1 中国传统节日研究春节、端午节、中秋节、清明节等传统节日的起源、习俗和活动分析传统节日对中国社会和文化的影响6.2 中国传统习俗与礼仪探讨中国传统习俗如婚嫁、丧葬、饮食、服饰等方面的礼仪和规矩分析中国传统习俗和礼仪在现代社会的变迁和影响第七章:中国传统音乐与舞蹈7.1 中国传统音乐探索中国传统音乐如古琴、筝、笛子、二胡等乐器的特点和音乐形式分析中国传统音乐在中国文化中的地位和影响7.2 中国传统舞蹈研究中国传统舞蹈如京剧、昆曲、秧歌、剑舞等的起源、特点和表现形式分析中国传统舞蹈在中国文化中的作用和影响第八章:中国传统绘画与雕塑8.1 中国传统绘画探讨中国传统绘画如山水画、人物画、花鸟画等的技法、风格和主题分析中国传统绘画在中国文化中的价值和影响8.2 中国传统雕塑研究中国传统雕塑如佛像、道教神像、石刻等的制作工艺、形式和象征意义分析中国传统雕塑在中国文化中的地位和影响第九章:中国传统建筑与园林9.1 中国传统建筑探索中国传统建筑如宫殿、庙宇、园林、民居等的结构、特点和建筑风格分析中国传统建筑在中国文化中的象征意义和影响9.2 中国传统园林研究中国传统园林如苏州园林、北京颐和园等的布局、设计和审美理念分析中国传统园林在中国文化中的地位和影响第十章:中国区域文化特色10.1 地域文化差异探讨中国不同地区的文化特色和差异,如北方文化、南方文化、西域文化等分析地域文化差异的形成原因和影响10.2 少数民族文化研究中国少数民族如蒙古族、藏族、回族、维吾尔族等的语言文字、宗教信仰、民俗习惯和文化特色分析少数民族文化在中国文化中的多样性和重要性重点和难点解析重点环节:1. 中国古代哲学思想:儒家、道家、墨家、法家等主要学派的思想内涵及其对社会的影响。

《中国文化概论》课程教学大纲英文名称:A General Survey of Chinese Culture课程代码:20102016一、课程基本情况1、学分: 4.02、学时:64 (理论学时:64 实验学时:0)3、课程类别:专业基础必修课4、适用专业:汉语国际教育5、先修课程:古代汉语、中国文学史6、后续课程:民俗专题、古诗词欣赏7、开课单位:国际合作与交流学院二、课程介绍“中国文化概论”是我校本科生的必修课。

开设本课程旨在在于提高大学生素质,拓宽专业知识面,培养他们的研究兴趣,引导他们对社会文化现象的探索研究。

通过本课程的学习,使学生能够系统掌握基本概念、主要理论方法,以及主要的传统文化知识,在实际生活中学会具体应用,使学生更好地了解各族人民的智慧、创造力及多样性的文化,从而激发他们对本民族的自豪感和爱国主义精神。

三、课程的主要内容及基本要求绪论(共2学时)(一)教学内容:文化界说,广义文化与狭义文化,中国文化和中国传统文化,学习中国文化概论的目的、意义和方法知识点:文化定义,文化的特征,学习传统文化的目的和意义方法本章教学重点:中国文化的基本概念本章教学难点:对广义文化与狭义文化的认识(二)教学基本要求:1、基本知识、基本理论:了解文化基本知识,理解文化基本概念,懂得文化的内涵,掌握文化的外延,熟练掌握文化的意义。

2、能力、技能培养:了解文化的现实意义,初步掌握文化的目的,掌握现实意义,熟练掌握文化的内涵。

(三)实践与练习根据课后练习查阅资料(四)考核要求牢记知识点,掌握理论应用,注意理论与实践相结合。

第一章历史地理环境(共2学时)(一)教学内容:第一节中国历史地理环境的基本特征及其对中国文化的影响知识点:中国历史地理环境的特点及对中华传统文化的影响第二节地理环境对中国文化的作用与影响知识点:地理环境对中国文化的作用与影响本章教学重点:中国古代自然经济的基本特点本章教学难点:中国古代商业在社会经济中的地位(二)教学基本要求:1、基本知识、基本理论:了解历史地理基本知识,理解历史地理基本概念,懂得历史地理的变迁,掌握历史地理的内涵,熟练掌握历史地理的意义。