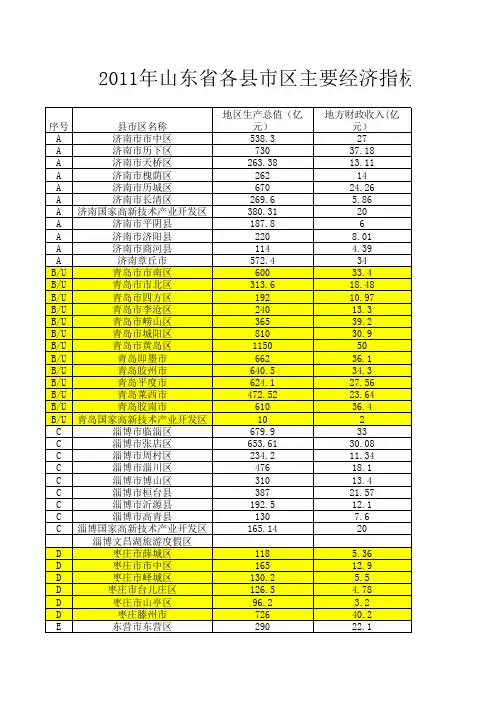

2011年山东各区县经济产值

- 格式:xls

- 大小:41.50 KB

- 文档页数:12

2011年青岛市国民经济和社会发展统计公报青岛市统计局国家统计局青岛调查队(2012年3月27日)2011年,面对复杂的国内外环境,在市委、市政府的正确领导下,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,全面落实中央一系列宏观调控政策,全市经济实现了平稳较快发展,社会事业全面进步,民生状况进一步改善。

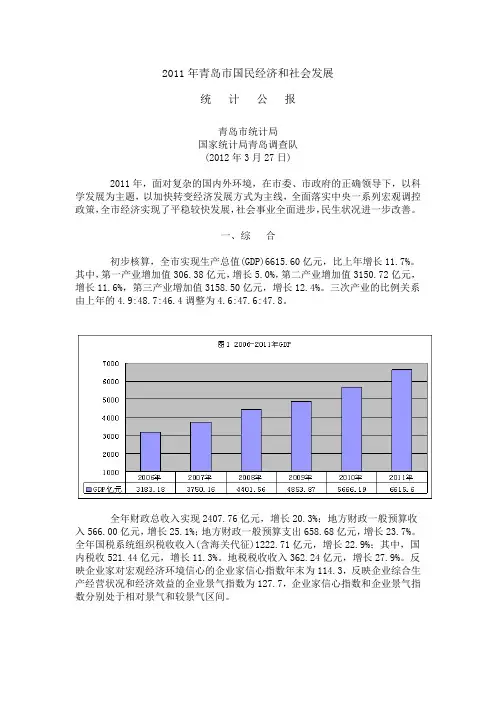

一、综合初步核算,全市实现生产总值(GDP)6615.60亿元,比上年增长11.7%。

其中,第一产业增加值306.38亿元,增长5.0%,第二产业增加值3150.72亿元,增长11.6%,第三产业增加值3158.50亿元,增长12.4%。

三次产业的比例关系由上年的4.9:48.7:46.4调整为4.6:47.6:47.8。

全年财政总收入实现2407.76亿元,增长20.3%;地方财政一般预算收入566.00亿元,增长25.1%;地方财政一般预算支出658.68亿元,增长23.7%。

全年国税系统组织税收收入(含海关代征)1222.71亿元,增长22.9%;其中,国内税收521.44亿元,增长11.3%。

地税税收收入362.24亿元,增长27.9%。

反映企业家对宏观经济环境信心的企业家信心指数年末为114.3,反映企业综合生产经营状况和经济效益的企业景气指数为127.7,企业家信心指数和企业景气指数分别处于相对景气和较景气区间。

全年居民消费价格上涨5%(其中,12月份同比上涨4.8%),八大类商品价格不同程度上涨,食品上涨11.1%、烟酒上涨1.5%、衣着上涨8.2%、家庭设备用品及维修服务上涨1.0%、医疗保健和个人用品上涨1.7%、交通和通信上涨0.6%、娱乐教育文化用品及服务上涨0.7%、居住上涨3.5%。

食品中,粮食、猪肉分别上涨7.2%、40.5%、鲜菜下降2.1%。

12月份市区新建住宅价格同比上涨0.5%,环比下降0.3%;二手住宅同比下降1.2%,环比下降0.7%。

全年工业生产者出厂价格上涨4.9%;工业生产者购进价格上涨9.4%。

2011年临沂市国民经济和社会发展统计公报2011年,全市各级在市委、市政府的正确领导下,按照“四三二一”总体工作思路,突出县域经济发展、统筹城乡发展、保障和改善民生三项重点工作,保障和改善民生三项重点工作,积极作为,积极作为,科学务实,科学务实,全市经全市经济保持了平稳较快发展态势,实现了“十二五”时期良好开局。

全年实现生产总值2770.45亿元,增长12%;其中,第一产业增加值279.01亿元,增长3.8%;第二产业增加值1382.05亿元,增长12.1%;第三产业增加值1109.39亿元,增长14.2%。

三次产业增加值占比为10.1:49.9:40,第三产业所占比重同比提高1.3个百分点。

经济运行质量继续提高,经济运行质量继续提高,地方财地方财政收入占地区生产总值的比重达到5.1%,同比提高0.3个百分点;国、地税收入占地区生产总值的比重达到8.9%,同比提高1个百分点。

2011年12月20日临沂市以地级市第一名的成绩被中央文明委授予“全国文明城市”这个国内城市综合类评比的最高荣誉。

一、农林牧渔业农林牧渔业平稳发展。

农业增加值201.7亿元,比上年增长3.3%;林业增加值10.9亿元,增长4.1%;牧业增加值52亿元,增长5.8%;渔业增加值7.3亿元,增长3.4%;农林牧渔服务业增加值7.1亿元,增长5.3%。

主要农产品产量稳定增加。

粮食连续八年增产,总产量达到477.4万吨,比上年增长1.9%,其中夏粮211.4万吨,秋粮266万吨;粮食亩产419公斤。

油料、蔬菜等主要经济作物产量继续增加。

物产量继续增加。

花生总产花生总产82.5万吨,万吨,增长增长2.1%;水果总产198.5万吨,增长8.5%;蔬菜总产600.5万吨,增长4.1%;烤烟产量3.6万吨,增长10.2%;棉花产量1.3万吨,与去年持平。

林业生态建设取得新进展。

全年新造林43.6万亩,其中,用材林8.39万亩,经济林11.95万亩,防护林22.11万亩。

2011年东营市国民经济和社会发展统计公报东营市统计局国家统计局东营调查队2012年2月29日2011年,在市委、市政府的正确领导下,全市深入贯彻落实科学发展观,抢抓机遇、积极作为,改革创新、攻坚克难,大力推进黄蓝经济区建设,积极有效应对国内外错综复杂的形势,国民经济和社会事业平稳较快发展,总体运行态势良好,实现了“十二五”良好开局。

一、综合经济平稳较快增长。

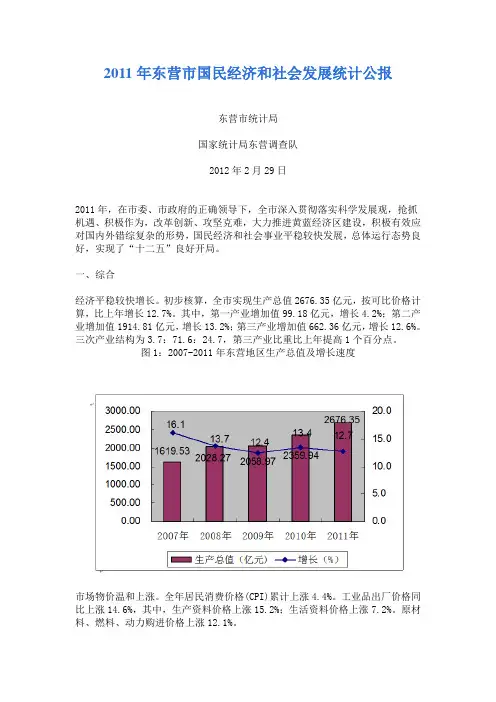

初步核算,全市实现生产总值2676.35亿元,按可比价格计算,比上年增长12.7%。

其中,第一产业增加值99.18亿元,增长4.2%;第二产业增加值1914.81亿元,增长13.2%;第三产业增加值662.36亿元,增长12.6%。

三次产业结构为3.7:71.6:24.7,第三产业比重比上年提高1个百分点。

图1:2007-2011年东营地区生产总值及增长速度市场物价温和上涨。

全年居民消费价格(CPI)累计上涨4.4%。

工业品出厂价格同比上涨14.6%,其中,生产资料价格上涨15.2%;生活资料价格上涨7.2%。

原材料、燃料、动力购进价格上涨12.1%。

图2:2007-2011年东营居民消费价格涨跌幅度(%)就业形势保持稳定。

年末城镇单位在岗职工42.53万人,比上年增长6.5%,其中地方24.36万人,增长4.1%。

全市城镇新增就业4.02万人,下岗失业人员再就业1.19万人,困难群体就业0.23万人,农村劳动力转移就业4.56万人;高校毕业生初次就业率达91.3%,年末城镇登记失业人员9936人,年末城镇登记失业率1.86%。

二、农业农业生产形势良好。

全市实现农林牧渔业总产值194.95亿元,比上年增长4.3%。

其中,农业总产值77.12亿元,增长0.8%;林业总产值1.66亿元,增长6.1%;牧业总产值58.89亿元,增长7.5%;渔业总产值43亿元,增长6.1%;农林牧渔服务业总产值14.28亿元,增长7.1%。

粮食连年丰收,棉花面积和产量较大增长。

市南区2011年,全区上下坚持以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,抓住蓝色经济区建设进入国家战略的重大机遇,坚持世界眼光、国际标准,立足本区优势,科学务实,积极作为,创新发展,全区经济结构不断优化,社会民生持续改善,各项事业全面发展,实现了“十二五”良好开局。

一、综合全区经济平稳较快发展。

经初步核算,2011年,全区实现生产总值(GDP)634.21亿元,增长12.1%。

其中,第二产业增加值63.05亿元,增长11%;第三产业增加值571.16亿元,增长12.2%。

产业结构调整稳步推进,第三产业增加值占GDP比重的达到90.1%,比上年同期提高1个百分点。

经济效益实现稳步提高。

2011年,全区实现辖内地方财政一般预算收入96.03亿元,增长37.9%;区级地方财政一般预算收入33.41亿元,增长24.1%;区级地方财政一般预算支出27.7亿元,增长28.7%。

税收保持良好增势,全年国税系统组织税收收入51.08亿元,增长18.7%;地税税收收入77.52亿元,增长25.5%。

个体、私营经济健康发展。

截止2011年末,全区经工商注册登记的个体工商户达1.49万户,从业人员5.94万人,注册资本(金)2.86亿元;私营企业2.37万户,从业人员15.41万人,注册资本(金)604.94亿元。

二、工业与建筑业工业经济平稳运行。

2011年全区完成工业增加值35.0亿元,增长9.0%。

全区规模以上工业[1]完成工业总产值162.99亿元,增长12.5%,产品销售率为99.7%。

建筑业生产较快增长。

全年完成建筑业总产值189.1亿元,增长24.1%;实现建筑业增加值28.05亿元,增长13.9%;实现利税总额11.2亿元,增长20.6%。

三、固定资产投资投资保持适度增长。

全区规模以上固定资产投资施工项目96个,新开工项目32个,竣工项目46个。

全年累计完成规模以上固定资产投资133.1亿元,增长21.8%。

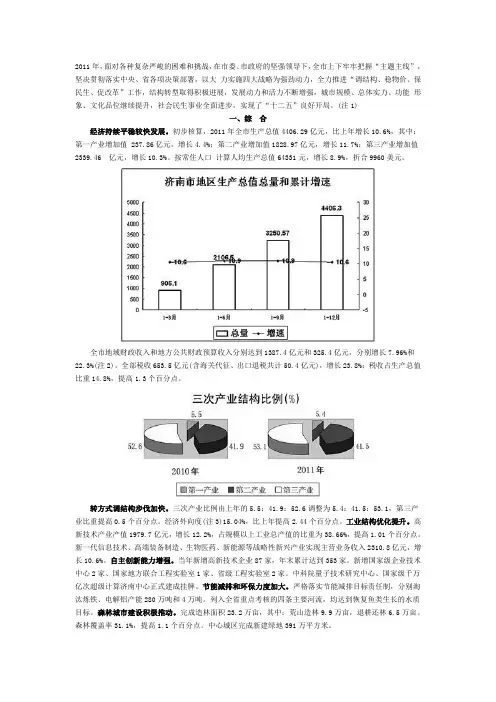

2011年,面对各种复杂严峻的困难和挑战,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下牢牢把握“主题主线”,坚决贯彻落实中央、省各项决策部署,以大力实施四大战略为强劲动力,全力推进“调结构、稳物价、保民生、促改革”工作,结构转型取得积极进展,发展动力和活力不断增强,城市规模、总体实力、功能形象、文化品位继续提升,社会民生事业全面进步,实现了“十二五”良好开局。

(注1)一、综合经济持续平稳较快发展。

初步核算,2011年全市生产总值4406.29亿元,比上年增长10.6%,其中:第一产业增加值 237.86亿元,增长4.4%;第二产业增加值1828.97亿元,增长11.7%;第三产业增加值2339.46 亿元,增长10.3%。

按常住人口计算人均生产总值64331元,增长8.9%,折合9960美元。

全市地域财政收入和地方公共财政预算收入分别达到1387.4亿元和325.4亿元,分别增长7.96%和22.3%(注2)。

全部税收653.5亿元(含海关代征、出口退税共计50.4亿元),增长23.8%;税收占生产总值比重14.8%,提高1.3个百分点。

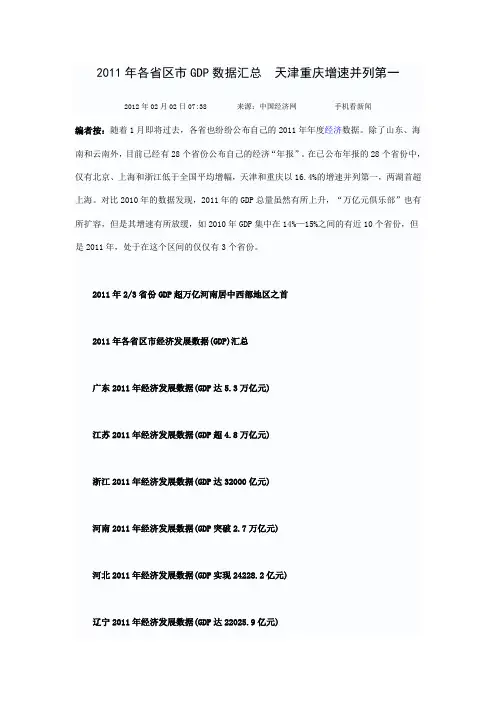

转方式调结构步伐加快。

三次产业比例由上年的5.5:41.9:52.6调整为5.4:41.5:53.1,第三产业比重提高0.5个百分点。

经济外向度(注3)15.04%,比上年提高2.44个百分点。

工业结构优化提升。

高新技术产业产值1979.7亿元,增长12.2%,占规模以上工业总产值的比重为38.66%,提高1.01个百分点。

新一代信息技术、高端装备制造、生物医药、新能源等战略性新兴产业实现主营业务收入2310.8亿元,增长10.6%。

自主创新能力增强。

当年新增高新技术企业87家,年末累计达到353家。

新增国家级企业技术中心2家、国家地方联合工程实验室1家、省级工程实验室2家。

中科院量子技术研究中心、国家级千万亿次超级计算济南中心正式建成挂牌。

节能减排和环保力度加大。

严格落实节能减排目标责任制,分别淘汰炼铁、电解铝产能280万吨和4万吨。

2011年各省区市GDP数据汇总天津重庆增速并列第一2012年02月02日07:38 来源:中国经济网手机看新闻编者按:随着1月即将过去,各省也纷纷公布自己的2011年年度经济数据。

除了山东、海南和云南外,目前已经有28个省份公布自己的经济“年报”。

在已公布年报的28个省份中,仅有北京、上海和浙江低于全国平均增幅,天津和重庆以16.4%的增速并列第一,两湖首超上海。

对比2010年的数据发现,2011年的GDP总量虽然有所上升,“万亿元俱乐部”也有所扩容,但是其增速有所放缓,如2010年GDP集中在14%—15%之间的有近10个省份,但是2011年,处于在这个区间的仅仅有3个省份。

2011年2/3省份GDP超万亿河南居中西部地区之首2011年各省区市经济发展数据(GDP)汇总广东2011年经济发展数据(GDP达5.3万亿元)江苏2011年经济发展数据(GDP超4.8万亿元)浙江2011年经济发展数据(GDP达32000亿元)河南2011年经济发展数据(GDP突破2.7万亿元)河北2011年经济发展数据(GDP实现24228.2亿元)辽宁2011年经济发展数据(GDP达22025.9亿元)四川2011年经济发展数据(GDP达21026.7亿元)湖南2011年经济发展数据(GDP达19635亿元)湖北2011年经济发展数据(GDP达19594.19亿元)上海2011年经济发展数据(GDP实现19195.69亿元) 福建2011年经济发展数据(GDP达17500亿元)北京2011年经济发展数据(GDP达1.6万亿元)安徽2011年经济发展数据(GDP达15110.3亿元)内蒙古2011年经济发展数据(GDP超14000亿元)陕西2011年经济发展数据(GDP达12391.3亿元)黑龙江2011年经济发展数据(GDP突破12000亿元) 广西2011年经济发展数据(GDP达11714.35亿元)天津2011年经济发展数据(GDP达11190.99亿元)江西2011年经济发展数据(GDP达11583.8亿元)山西2011年经济发展数据(GDP达1.1万亿元)吉林2011年经济发展数据(GDP达10400亿元)重庆2011年经济发展数据(GDP实现10011.13亿元)新疆2011年经济发展数据(GDP实现6574.54亿元)贵州2011年经济发展数据(GDP达5600亿元)甘肃2011年经济发展数据(GDP实现5020亿元)宁夏2011年经济发展数据(GDP实现2060亿元)青海2011年经济发展数据(GDP达1622亿元)西藏2011年经济发展数据(GDP达605亿元)(山东、海南、云南数据暂缺)外媒:中国各省人均GDP对比世界各国上海≈沙特京沪浙增长乏力折射结构调整困境摩根大通:今年中国GDP增速8.4% 房地产是最大风险香港财报数据提前出炉 2011年GDP增长或为5%人均GDP12447美元北京是富裕地区存争议点击进入人民财经频道。

2011年潍坊市国民经济和社会发展统计公报2011年,在市委、市政府的正确领导下,全市上下紧紧围绕“一九五一”工作目标,认真贯彻执行国家、省各项方针政策,统筹做好促进经济平稳较快增长、转方式调结构、惠民生保稳定等各方面工作,主要经济指标持续平稳增长,城乡面貌发生了新的变化,各项社会事业繁荣进步,社会和谐稳定,人民生活水平继续提高。

一、综合经济平稳较快发展。

初步核算,2011年潍坊市生产总值(GDP)完成3541.85亿元,按可比价格比上年增长11.0%;其中第一产业增加值359.28亿元,增长4.2%;第二产业增加值1961.40亿元,增长12.3%,其中,工业增加值1760.97亿元,增长13.4%;第三产业增加值1221.17亿元,增长11.0%。

一、二、三产业分别拉动GDP增长0.45、6.85和3.7个百分点。

按常住人口计算,人均GDP达到38833元(按年末汇率折算为6163美元),增长9.6%。

三次产业结构为10.14:55.38:34.48。

2011年各县市区、市属开发区生产总值完成情况:潍城区167.7亿元,寒亭区(含经济开发区)139.1亿元,坊子区91.7亿元,奎文区130.5亿元,青州市402.3亿元,诸城市521.0亿元,寿光市542.4亿元,安丘市197.1亿元,高密市384.5亿元,昌邑市263.9亿元,临朐县162.2亿元,昌乐县191.8亿元,高新技术产业开发区230.3亿元,滨海经济开发区160.4亿元,峡山生态经济发展区18.3亿元。

第四季度反映企业综合经营状况的企业景气指数130.6%,企业家信心指数125.5%,比上年同期分别降低15.5个和18.3个百分点,但均在景气区间之内。

非公有(民营)经济发展稳中有升。

全市非公有(民营)经济增加值完成1941.2亿元,比上年增长12.1%,占GDP的比重由上年的54.3%上升到54.8%;全市非公有(民营)经济户数33.3万户,增长12.5%;从业人员171.0万人,增长4.4%;注册资金1914.4亿元,增长25.5%;纳税额328.9亿元,增长23.4%,占全部税收比重73.4%,较上年提高0.73个百分点。

济南市人民政府关于印发济南市2011年国民经济和社会发展计划的通知【法规类别】机关工作综合规定【发文字号】济政发[2011]11号【发布部门】济南市政府【发布日期】2011.03.10【实施日期】2011.03.10【时效性】现行有效【效力级别】XP10济南市人民政府关于印发济南市2011年国民经济和社会发展计划的通知(济政发〔2011〕11号)各县(市)、区人民政府,市政府各部门:《济南市2011年国民经济和社会发展计划》已经济南市第十四届人民代表大会第四次会议审议通过,现印发给你们,望认真贯彻执行。

2011年国民经济和社会发展的各项专业计划,由市发展和改革委员会另行下达。

济南市人民政府二O一一年三月十日济南市2011年国民经济和社会发展计划一、2010年经济社会发展计划执行情况2010年,在市委、市政府正确领导下,全市上下坚持以科学发展观为指导,按照“拓展城市发展空间,打造现代产业体系”总体思路,抢抓机遇,积极作为,全力做好“转方式、调结构、促增长、惠民生、保稳定”重点工作,经济回升向好态势进一步巩固,各项社会事业全面发展,市十四届人大三次会议确定的主要任务目标圆满完成。

初步核算,全年完成生产总值3910.8亿元,同比增长12.7%。

其中第一产业215.2亿元,增长4.8%;第二产业1637.4亿元,增长11%;第三产业2058.2亿元,增长14.9%。

三次产业比例由上年的5.6∶42.9∶51.5调整为5.5∶41.9∶52.6。

(一)转方式调结构取得积极进展。

出台了《关于加快经济发展方式转变的实施意见》,成功入选国家服务业综合改革试点城市,服务经济为主的产业结构特征更加明显。

服务业增加值占GDP的比重达到52.6%,同比提高1.1个百分点。

现代服务业发展加快,实现增加值918.1亿元,占服务业的44.6%。

北京银行、天津银行等5家银行落户我市。

成功举办第四届中国生物产业大会、秋季全国糖酒会、第五届信博会等大型展会。

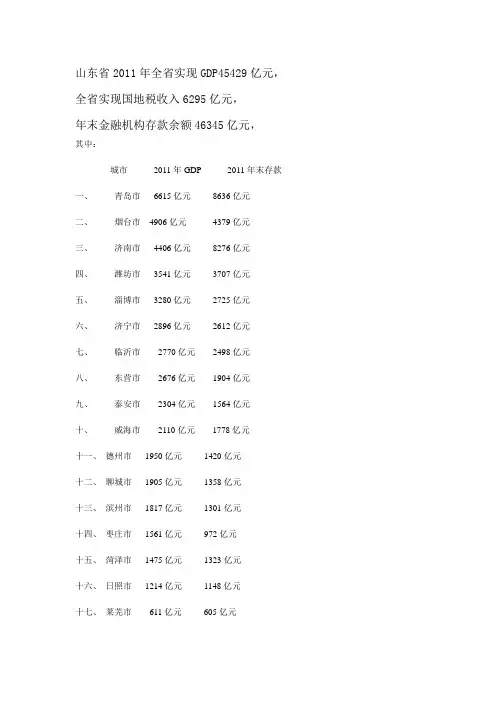

山东省2011年全省实现GDP45429亿元,全省实现国地税收入6295亿元,

年末金融机构存款余额46345亿元,

其中:

城市2011年GDP2011年末存款

一、青岛市6615亿元8636亿元

二、烟台市4906亿元4379亿元

三、济南市4406亿元8276亿元

四、潍坊市3541亿元3707亿元

五、淄博市3280亿元2725亿元

六、济宁市2896亿元2612亿元

七、临沂市2770亿元2498亿元

八、东营市2676亿元1904亿元

九、泰安市2304亿元1564亿元

十、威海市2110亿元1778亿元

十一、德州市1950亿元1420亿元

十二、聊城市1905亿元1358亿元

十三、滨州市1817亿元1301亿元

十四、枣庄市1561亿元972亿元

十五、菏泽市1475亿元1323亿元

十六、日照市1214亿元1148亿元

十七、莱芜市611亿元605亿元。

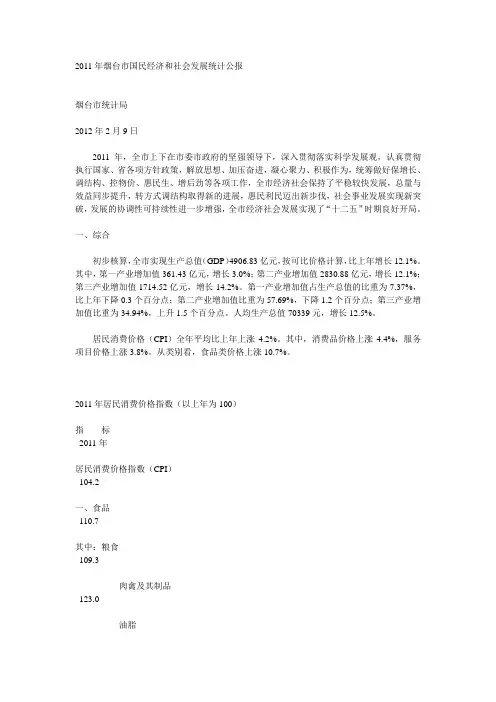

2011年烟台市国民经济和社会发展统计公报烟台市统计局2012年2月9日2011年,全市上下在市委市政府的坚强领导下,深入贯彻落实科学发展观,认真贯彻执行国家、省各项方针政策,解放思想、加压奋进,凝心聚力、积极作为,统筹做好保增长、调结构、控物价、惠民生、增后劲等各项工作,全市经济社会保持了平稳较快发展,总量与效益同步提升,转方式调结构取得新的进展,惠民利民迈出新步伐,社会事业发展实现新突破,发展的协调性可持续性进一步增强,全市经济社会发展实现了“十二五”时期良好开局。

一、综合初步核算,全市实现生产总值(GDP)4906.83亿元,按可比价格计算,比上年增长12.1%。

其中,第一产业增加值361.43亿元,增长3.0%;第二产业增加值2830.88亿元,增长12.1%;第三产业增加值1714.52亿元,增长14.2%。

第一产业增加值占生产总值的比重为7.37%,比上年下降0.3个百分点;第二产业增加值比重为57.69%,下降1.2个百分点;第三产业增加值比重为34.94%,上升1.5个百分点。

人均生产总值70339元,增长12.5%。

居民消费价格(CPI)全年平均比上年上涨4.2%。

其中,消费品价格上涨4.4%,服务项目价格上涨3.8%。

从类别看,食品类价格上涨10.7%。

2011年居民消费价格指数(以上年为100)指标2011年居民消费价格指数(CPI)104.2一、食品110.7其中:粮食109.3肉禽及其制品123.0油脂108.4鲜蛋117.9鲜菜100.0鲜果118.8二、烟酒及用品99.8三、衣着100.1四、家庭设备用品及维修服务100.0五、医疗保健和个人用品100.8六、交通和通信102.1七、娱乐教育文化用品及服务101.4八、居住103.9固定资产投资价格比上年上涨9.2%。

工业生产者出厂价格上涨7.6%,工业生产者购进价格上涨11.6%。

新建住宅销售价格上涨4.5%,二手住宅销售价格上涨3.4%。

2011年山东省国民经济和社会发展统计公报正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2011年山东省国民经济和社会发展统计公报(山东省统计局、国家统计局山东调查总队2012年2月28日)2011年是“十二五”开局之年。

面对复杂的国内外发展环境,全省人民在省委、省政府的正确领导下,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,认真贯彻执行中央宏观调控政策,积极作为、科学务实,全省经济保持了平稳健康发展,物价涨幅得到有效调控,转方式调结构积极推进,经济发展效益稳步提高,社会事业和民生保障不断进步,实现了“十二五”时期良好开局。

一、综合经济保持平稳较快发展。

初步核算,全省实现生产总值(GDP)45429.2亿元,比上年增长10.9%。

其中,第一产业增加值3973.8亿元,增长4.0%;第二产业增加值24037.4亿元,增长11.7%;第三产业增加值17418.0亿元,增长11.3%。

产业结构调整稳步推进,三次产业比例由上年的9.2:54.2:36.6调整为8.8:52.9:38.3。

人均生产总值47260元,增长9.9%,按年均汇率折算为7317美元。

图1 2006-2011年全省生产总值及增长速度就业形势基本稳定。

城镇新增就业118.7万人,新增农村劳动力转移就业135.9万人,连续8年实现城镇新增就业和农村劳动力转移就业双过百万。

失业人员再就业55.0万人,其中困难群体再就业11.8万人,零就业家庭全部实现动态消零。

城镇登记失业率为3.35%,低于4%的全年控制目标。

物价总水平得到有效调控。

居民消费价格月度指数呈现“倒V型”走势,全年居民消费价格上涨5.0%。

客运周转量64.99亿人公里,增长0.4%; 完成公路货物运输量27595万吨,增长0.4%;货运周转量712.8亿吨公里,增长0.2%。

截止年末,我市境内公路通车里程(含农村公路)已达20194公里,其中:国道543.2公里,省道1016.3公里,农村公路18634.7公里,全年新改建农村公路788.6公里。

年末高速公路通车里程达260.6公里。

邮政电讯通信业发展迅速。

2011年全市完成邮政业务总量3.6亿元;完成电信业务总量34.67亿元,比上年增长5.9%。

年末全市固定交换机容量1060.62万门,比上年增长13.6%;年末固定话机及小灵通用户总数达75.08万部,比上年下降11.25%;移动电话用户达611万户,增长5.6%;互联网用户达到61.16万户,比上年增长30.5%。

网络服务不断拓展,通讯能力进一步增强。

旅游业蓬勃发展。

全年接待游客816.51万人次,增长22.3%,实现旅游总收入46.0亿元,增长27.4%;接待国外游客11039人,旅游外汇收入249.35万美元,分别增长18.7%和4.2%。

六、内外贸易消费需求快速增长,市场繁荣活跃。

在一系列扩内需、促消费政策持续作用下,城乡居民收入稳步提高,消费环境日益宽松,消费结构不断升级,有力地推动了我市商品交易市场的快速发展和持续繁荣。

2011年全市实现社会消费品零售总额775.2亿元,比上年增长18.1%。

消费品市场中城镇实现零售额692.52亿元,增长18.1%;乡村实现零售额82.68亿元,增长17.5%。

按消费形态分,商品零售实现705.15亿元,增长18.2%;餐饮收入70.05亿元,增长16.3%。

随着我市商贸物流基地建设的推进,全市商品交易市场类别不断增多,个数不断增加,成交额不断扩大。

2011年末全市共有亿元商品交易市场54家,市场成交额167.9亿元,商品交易市场逐步走上规模化和专业化的良性发展轨道,充分发挥了集聚效应,有力推动了全市商品流通的发展。

2011东营GDP超过2600亿农村居民人均纯收入突破万元

城市居民家庭人均总收入逾3万元

2月3日,市统计局向社会公布2011年全市经济发展情况。

2011年,我市经济总体运行状态良好,实现了“十二五”的良好开局。

据初步核算,全市实现生产总值2676.35亿元,按可比价格计算,比上年增长12.7%。

其中,三次产业结构由上年的3.7:72.6:23.7调整为3.7:71.6:24.7。

全年居民消费价格比上年上涨4.4%。

2011年我市实现农林牧渔业总产值194.95亿元,按可比价格计算,比上年增长4.3%;全年规模以上工业实现总产值8319.95亿元,比上年增长25.2%,其中地方实现工业总产值7040.66亿元,增长29.7%;固定资产投资完成1574.42亿元,比上年增长24.5%,其中地方投资1368.97亿元,增长28.5%。

社会消费品零售总额实现448.85亿元,比上年增长17.4%。

全年实现财政总收入499.96亿元,比上年增长26.4%,支出179.80亿元,增长26.7%;年末,全市本外币各项存款余额1927.74亿元,比年初增加340.19亿元;全年进出口总值完成102.18亿美元,比上年增长26.1%,其中出口总值43.59亿美元,增长58.1%,进口总值58.59亿美元,增长9.5%。

据统计,2011年全年城市居民家庭人均总收入30930元,比上年增长14.2%,城市居民人均可支配收入27343元。

农村居民人均纯收入突破1万元,达到10025元,增长19.0%。

巨野县2011年国民经济和社会发展统计公报2011年,作为十二五的开局年,全县人民在县委县政府的正确领导下,全面落实科学发展观,坚持发展第一要务,紧紧围绕“转方式、调结构”这条主线,采取有效措施,加快经济结构调整,转变经济增长方式,有效开展“基础提升年”活动,推动全县经济科学发展、和谐发展、跨越发展。

初步测算并经市统计局审核认定,全县共实现地区生产总值149.25亿元,按可比价同比增速15.4%,其中第一产业实现增加值24.09亿元,按可比价同比增速3.0%;第二产业实现增加值83.25亿元,按可比价同比增速18.9%;第三产业实现增加值41.91亿元,按可比价同比增速17.2;三次产业结构比16.1:55.8:28.1(2010年:19.4 :54.4 :26.2)。

图1 GDP分季度可比增速图2三次产业比重(%)一、农林牧渔业农林牧渔业平稳发展。

主要农牧产品产量稳定增加。

粮食连续9年增产,总产量达到41.73万吨,比上年增加0.59万吨,增长1.4%。

其中,夏粮产量30.66万吨,增1.9%;秋粮产量11.07万吨,增产0.07%。

经济作物中棉花产量6.88万吨,比上年减产0.7%;油料产量0.91万吨,增产5.1%。

全年粮食种植面积71674公顷,比上年减少312公顷;棉花种植面积53305公顷,减少444公顷;油料种植面积1974公顷,增加73.6公顷。

畜牧业发展良好,肉、蛋、奶类产量稳定增长。

肉类总产量4.82万吨,同比增长7.16%。

其中猪肉产量2.6万吨,增长6.04%;牛肉0.68万吨,增长5%;羊肉产量0.76万吨,增长6.9%。

生猪年末存栏32万头,比上年减少1.13万头,下降3.4%;生猪出栏33万头,增长1.7%。

禽蛋产量4.7万吨,增长3.9%。

渔业发展水平与去年持平,全县水产品总量9169吨。

林业平稳发展,2011年全县实现林业产值9849万元。

二、工业和建筑业工业生产趋稳向好。