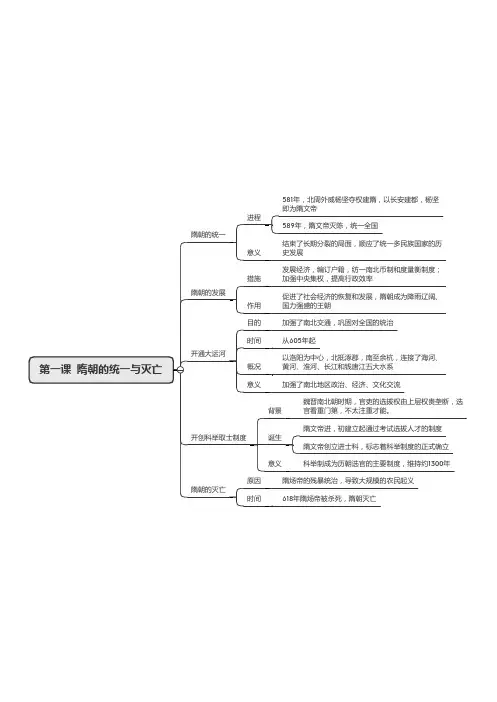

七级历史下册第一单元第1课《隋朝的统一与灭亡》思维导图素材新人教版

- 格式:ppt

- 大小:16.31 MB

- 文档页数:7

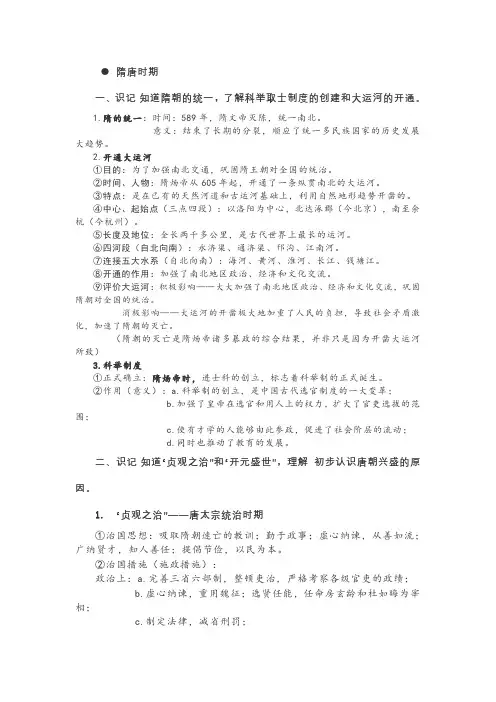

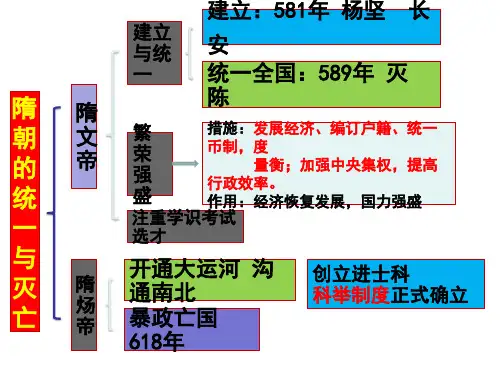

● 隋唐时期一、识记知道隋朝的统一,了解科举取士制度的创建和大运河的开通。

1.隋的统一:时间:589年,隋文帝灭陈,统一南北。

意义:结束了长期的分裂,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。

2.开通大运河①目的:为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。

②时间、人物:隋炀帝从605年起,开通了一条纵贯南北的大运河。

③特点:是在已有的天然河道和古运河基础上,利用自然地形趋势开凿的。

④中心、起始点(三点四段):以洛阳为中心,北达涿郡(今北京),南至余杭(今杭州)。

⑤长度及地位:全长两千多公里,是古代世界上最长的运河。

⑥四河段(自北向南):永济渠、通济渠、邗沟、江南河。

⑦连接五大水系(自北向南):海河、黄河、淮河、长江、钱塘江。

⑧开通的作用:加强了南北地区政治、经济和文化交流。

⑨评价大运河:积极影响——大大加强了南北地区政治、经济和文化交流,巩固隋朝对全国的统治。

消极影响——大运河的开凿极大地加重了人民的负担,导致社会矛盾激化,加速了隋朝的灭亡。

(隋朝的灭亡是隋炀帝诸多暴政的综合结果,并非只是因为开凿大运河所致)3.科举制度①正式确立:隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式诞生。

②作用(意义):a.科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革;b.加强了皇帝在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范围;c.使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动;d.同时也推动了教育的发展。

二、识记知道“贞观之治”和“开元盛世”,理解初步认识唐朝兴盛的原因。

1. “贞观之治”——唐太宗统治时期①治国思想:吸取隋朝速亡的教训;勤于政事;虚心纳谏,从善如流;广纳贤才,知人善任;提倡节俭,以民为本。

②治国措施(施政措施):政治上:a.完善三省六部制,整顿吏治,严格考察各级官吏的政绩;b.虚心纳谏,重用魏征;选贤任能,任命房玄龄和杜如晦为宰相;c.制定法律,减省刑罚;d.完善科举制(增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目)。

历史七年级下册第一单元思维导思维导图:中国古代的历史一、夏商周时期A.夏朝(公元前2070年-公元前1600年)1.传说中的夏朝2.夏代的政治制度和社会状况3.夏朝的经济农业和手工业发展B.商朝(公元前1600年-公元前1046年)1.商朝的起源和发展2.商代的社会制度和社会状况3.商代的文化和科技C.周朝(公元前1046年-公元前256年)1.周朝的建立和分封制度2.周朝的社会制度和社会状况3.春秋战国时期的动荡局势二、秦汉时期A.秦朝(公元前221年-公元前206年)1.秦始皇的统一战争和建立秦朝2.秦朝的政治制度和社会状况3.秦朝的法律制度和文化影响B.汉朝(公元前206年-公元220年)1.西汉和东汉的兴起和发展2.汉朝的政治制度和社会状况3.汉朝的科技发展和文化繁荣三、三国两晋南北朝时期A.三国时期(公元220年-公元280年)1.曹操、刘备和孙权的三国格局2.三国时期的政治动乱和社会状况3.三国时期的文化交流和艺术发展B.两晋南北朝时期(公元265年-公元589年)1.晋朝的兴起和灭亡2.南北朝时期的政治格局和社会状况3.南北朝时期的文化传承和佛教兴起四、隋唐时期A.隋朝(公元581年-公元618年)1.隋文帝的统一战争和建立隋朝2.隋朝的政治制度和社会状况3.隋朝的科技进步和文化繁荣B.唐朝(公元618年-公元907年)1.唐朝的兴起和盛世2.唐朝的政治制度和社会状况3.唐朝的文化传承和对外交流五、宋元明清时期A.宋朝(公元960年-公元1279年)1.宋朝的政治制度和社会状况2.北宋和南宋的社会经济发展3.宋代的科技进步和文化繁荣B.元朝(公元1271年-公元1368年)1.元朝的建立和政治制度2.元朝的社会状况和经济发展3.元朝的文化交流和科技进步C.明朝(公元1368年-公元1644年)1.明朝的兴起和明太祖的统一战争2.明朝的政治制度和社会状况3.明朝的科技发展和对外交往D.清朝(公元1644年-公元1912年)1.清朝的建立和政治制度2.清朝的社会状况和经济发展3.清朝的文化交流和社会改革六、近现代时期A.辛亥革命(1911年)1.辛亥革命的背景和原因2.辛亥革命的中心人物和主要事件3.辛亥革命的影响和后续发展B.中华人民共和国的建立(1949年)1.新中国的成立和中共的统治2.建国初期的政治制度和社会发展3.新中国的社会主义建设和改革开放思维导图中的主要内容涵盖了中国古代历史的各个时期,从夏商周时期、秦汉时期、三国两晋南北朝时期、隋唐时期、宋元明清时期,到近现代时期的辛亥革命和中华人民共和国的建立。

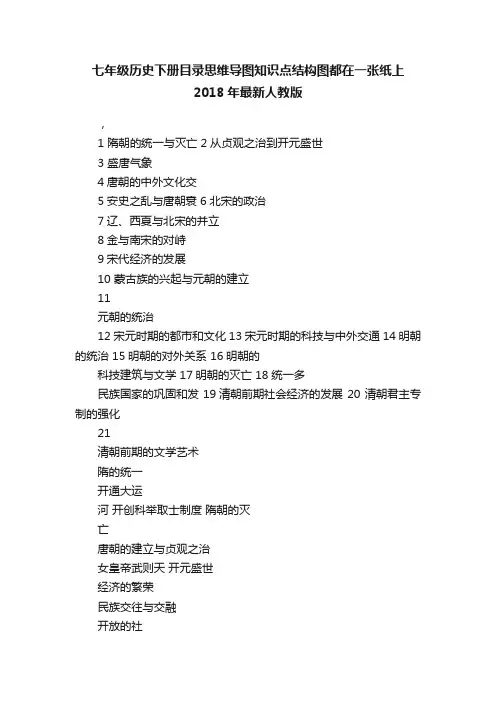

七年级历史下册目录思维导图知识点结构图都在一张纸上2018年最新人教版,1 隋朝的统一与灭亡 2从贞观之治到开元盛世3 盛唐气象4唐朝的中外文化交5安史之乱与唐朝衰 6北宋的政治7辽、西夏与北宋的并立8金与南宋的对峙9宋代经济的发展10 蒙古族的兴起与元朝的建立11元朝的统治12宋元时期的都市和文化 13宋元时期的科技与中外交通 14明朝的统治 15明朝的对外关系 16明朝的科技建筑与文学 17明朝的灭亡 18统一多民族国家的巩固和发 19清朝前期社会经济的发展 20 清朝君主专制的强化21清朝前期的文学艺术隋的统一开通大运河开创科举取士制度隋朝的灭亡唐朝的建立与贞观之治女皇帝武则天开元盛世经济的繁荣民族交往与交融开放的社会风气多彩的文学艺术遣唐使鉴真东渡玄奘西行安史之乱黄巢起义与唐朝灭亡五代十国的更迭与分立太祖强化中央集权重文轻武契丹族与党项族辽与宋的和战西夏与北宋的关系女真族的崛起金灭辽与北宋南宋的偏安农业的发手工业的兴盛商业贸易成吉思汗统一蒙古蒙古灭西夏与金元朝的建立与统一元朝的疆域行省制度元朝对边疆地区的管辖繁荣的都市生活宋词元曲活字印刷术的发明指南针、火药的应用发达的中外交通明朝的建立朱元璋强化皇权科举考试的变化经济的发展郑和下西洋戚继光抗倭科技名著明长城和北京城小说和戏剧政治腐败与社会动荡李自成起义推翻明朝满洲兴起和清兵入关清朝对全国的统治郑成功收复台湾和清朝在台湾的建制清廷对西藏地区的有效管辖巩固西北边疆清朝的疆域恢复和发展手工业和商业的发展军机处的设立文字狱与文化专制政策不断加剧的社会矛盾闭关锁国政策《红楼梦》昆曲与京剧艺术隋文帝(杨坚)581年夺北周建隋朝长安为都,废除门第,用考试选人才。

隋朝成为疆域辽阔,国力强盛的王朝。

隋炀帝:1开通大运河目的:加强南北交通,巩固全国的统治。

影响:加强了南北地区政治、经济和文化交流,是一条贯通南北的大动脉。

消极影响:给人民带来了沉重的负担,加速隋朝的灭亡。

历史思维导图(初中人教版)七年级(上)第1课 中国早期人类的代表——北京人第2课原始农耕生活第3课 远古的传说第4课 夏商周的更替第5课 青铜器与甲骨文第6课动荡的春秋时期第7课战国时期的社会变化第8课百家争鸣第9课秦统一中国第10课秦末农民大起义第11课 西汉建立和“文景之治”第12课汉武帝巩固大一统王朝第13课东汉的兴衰第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”第15课两汉的科技和文化第16课三国鼎立第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁第18课 东晋南朝时期江南地区的开发第19课北魏政治和北方民族大交融第20课魏晋南北朝的科技与文化七年级(下)第1课 隋朝的统一与灭亡第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”第3课 盛唐气象第4课 唐朝的中外文化交流第5课 安史之乱与唐朝衰亡第6课 北宋的政治第7课 辽、西夏与北宋的并立第8课 金与南宋的对峙第9课 宋代经济的发展第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立第11课 元朝的统治第12课 宋元时期的都市和文化第13课 宋元时期的科技与中外交通第14课 明朝的统治第15课 明朝的对外关系第16课 明朝的科技、建筑与文学第17课 明朝的灭亡第18课 统一多民族国家的巩固和发展第19课 清朝前期社会经济的发展第20课 清朝君主专制的强化第21课 清朝前期的文学艺术八年级(上)第1课鸦片战争第2课第二次鸦片战争第3课太平天国运动第4课洋务运动第5课甲午中日战争与瓜分中国狂潮第6课戊戌变法第7课抗击八国联军第8课 革命先行者孙中山第9课 辛亥革命第10课 中华民国的创建第11课 北洋政府的黑暗统治第12课新文化运动第13课五四运动第14课中国共产党诞生第15课北伐战争第16课毛泽东开辟井冈山道路第17课中国工农红军长征第18课从九一八事变到西安事变第19课七七事变与全民族抗战第20课正面战场的抗战第21课敌后战场的抗战第22课抗日战争的胜利第23课内战爆发第24课人民解放战争的胜利第25课经济和社会生活的变化第26课教育文化事业的发展历史(人教版) 八年级(下)第1课 中华人民共和国成立第2课 抗美援朝第3课 土地改革第4课 工业化的起步和人民代表大会制度的确立第5课 三大改造第6课 艰辛探索与建设成就第7课 伟大的历史转折第8课 经济体制改革第9课 对外开放第10课 建设中国特色社会主义第11课 为实现中国梦而努力奋斗第12课 民族大团结第13课 香港和澳门回归祖国第14课 海峡两岸的交往第15课 钢铁长城第16课 独立自主的和平外交第17课 外交事业的发展第18课 科技文化成就第19课 社会生活的变迁九年级(上)第1课古代埃及第2课古代两河流域第3课古代印度第4课希腊城邦和亚历山大帝国第5课罗马城邦和罗马帝国第6课希腊罗马古典文化第7课基督教的兴起和法兰克王国第8课西欧庄园第9课中世纪城市和大学的兴起第10课拜占庭帝国和《查士丁尼法典》第11课 古代日本第12课 阿拉伯帝国第13课 西欧经济和社会的发展第14课文艺复兴运动第15课 探寻新航路第16课早期殖民掠夺第17课君主立宪制的英国第18课美国的独立第19课法国大革命和拿破仑帝国第20课第一次工业革命第21课马克思主义的诞生和国际工人运动的兴起九年级(下)第1课殖民地人民的反抗斗争第2课 俄国的改革第3课 美国内战第4课 日本明治维新第5课 第二次工业革命第6课 工业化国家的社会变化第7课 近代科学与文化第8课 第一次世界大战第9课 列宁与十月革命第10课 《凡尔赛条约》和《九国公约》第11课 苏联的社会主义建设第12课 亚非拉民族民主运动的高涨第13课 罗斯福新政第14课 法西斯国家的侵略扩张第15课 第二次世界大战第16课 冷战第17课 战后资本主义的新变化第18课 社会主义的发展与挫折第19课 亚非拉国家的新发展第20课 联合国与世界贸易组织第21课 冷战后的世界格局第22课 不断发展的现代社会。

七下历史全册【思维导图】+知识点第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代第1课 隋朝的统一与灭亡一、隋朝的建立1、隋的建立:581年,杨坚(隋文帝)夺取北周政权,建立隋朝,定都长安。

2、隋的统一:时间:589年,隋朝灭陈,统一南北。

原因:①长期的分裂和战乱,人民渴望统一。

②北方民族大融合,江南经济的发展。

③隋朝励精图治,国力强盛;陈朝统治腐败,力量衰弱。

意义:结束了长期的分裂,实现了统一,为隋唐时期经济文化的繁荣发展奠定了基础。

3、隋朝经济的繁荣──“开皇之治”(1)表现:人口激增,垦田扩大、粮仓丰实。

(2)原因:①国家统一,社会安定;②隋文帝励精图治,发展生产;③统治者提倡节俭。

(3)隋文帝在位时期,国家统一、安定,人民负担较轻,经济繁荣发展,史称隋文帝的统治为“开皇之治”。

二、开通大运河★★★★★1、目的:为了加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治。

2、开通原因:①隋文帝的统治为开通大运河奠定经济基础。

②隋朝国家统一。

③有前代开凿的几段古运河为基础。

3、时间、人物:隋炀帝从605年起,开通了一条纵贯南北的大运河。

4、中心、起始点:以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭。

5、长度及地位:全长两千多公里,是古代世界最长的运河。

6、四个组成部分(自北向南):永济渠、通济渠、邗沟、江南河。

7、连接五条河流(自北向南):海河、黄河、淮河、长江、钱塘江。

8、开通的作用:有利于维护国家统一和中央集权,大大促进了我国南北经济的交流。

9、评价:⑴积极:①经济上:大大促进了南北经济交流;②政治上:有利于维护国家的统一和中央集权(加强了对南方的控制) ⑵消极:但也给人民带来了沉重的徭役负担,加速了隋朝的灭亡。

(隋亡的根本原因是隋朝的暴政,大运河的开凿并不能使隋朝因此而亡国)总的看来,大运河的开凿,是隋对中国历史的重大贡献。

三、开创科举取士制度 ★★★1.过程:①隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。