中国史学史讲义05封建史学的成熟——隋唐五代史学

- 格式:doc

- 大小:80.50 KB

- 文档页数:28

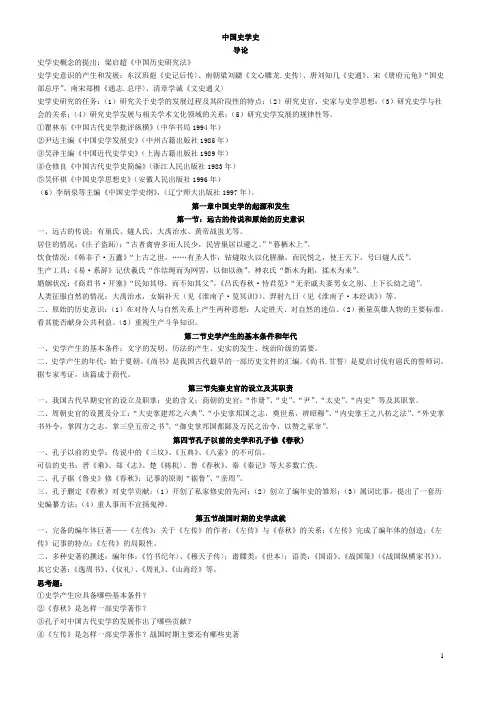

中国史学史导论史学史概念的提出:梁启超《中国历史研究法》史学史意识的产生和发展:东汉班彪《史记后传〉、南朝梁刘勰《文心雕龙.史传〉、唐刘知几《史通》、宋《册府元龟》“国史部总序”、南宋郑樵《通志.总序〉、清章学诚《文史通义〉史学史研究的任务:(1)研究关于史学的发展过程及其阶段性的特点;(2)研究史官、史家与史学思想;(3)研究史学与社会的关系;(4)研究史学发展与相关学术文化领域的关系;(5)研究史学发展的规律性等。

①瞿林东《中国古代史学批评纵横》(中华书局1994年)②尹达主编《中国史学发展史》(中州古籍出版社1985年)③吴泽主编《中国近代史学史》(上海古籍出版社1989年)④仓修良《中国古代史学史简编》(浙江人民出版社1983年)⑤吴怀祺《中国史学思想史》(安徽人民出版社1996年)(6)李炳泉等主编《中国史学史纲》,(辽宁师大出版社1997年)。

第一章中国史学的起源和发生第一节:远古的传说和原始的历史意识一、远古的传说:有巢氏、燧人氏、大禹治水、黄帝战蚩尤等。

居住的情况:《庄子盗跖〉:“古者禽兽多而人民少,民皆巢居以避之。

”“暮栖木上”。

饮食情况:《韩非子·五蠹》“上古之世,……有圣人作,钻燧取火以化腥臊,而民悦之,使王天下,号曰燧人氏”。

生产工具:《易·系辞》记伏羲氏“作结绳而为网罟,以佃以渔”。

神农氏“斲木为耜,揉木为耒”。

婚姻状况:《商君书·开塞》“民知其母,而不知其父”。

《吕氏春秋·恃君览》“无亲戚夫妻男女之别、上下长幼之道”。

人类征服自然的情况:大禹治水,女娲补天(见《淮南子·览冥训》)、羿射九日(见《淮南子·本经训》)等。

二、原始的历史意识:(1)在对待人与自然关系上产生两种思想:人定胜天、对自然的迷信。

(2)衡量英雄人物的主要标准,看其能否献身公共利益。

(3)重视生产斗争知识。

第二节史学产生的基本条件和年代一、史学产生的基本条件:文字的发明、历法的产生、史实的发生、统治阶级的需要。

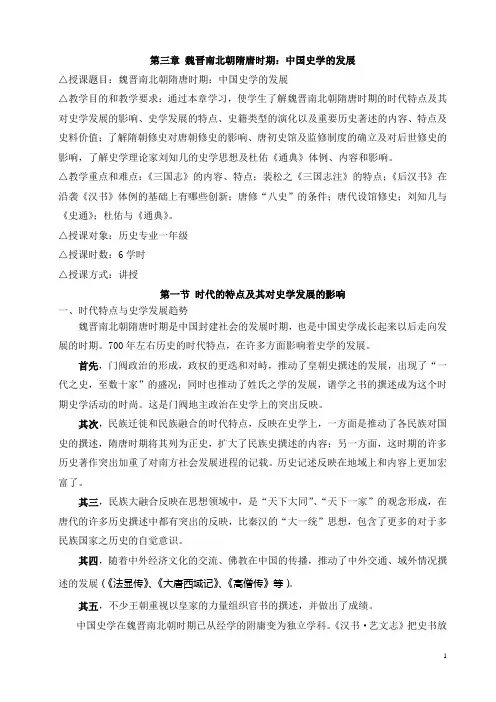

第三章魏晋南北朝隋唐时期:中国史学的发展△授课题目:魏晋南北朝隋唐时期:中国史学的发展△教学目的和教学要求:通过本章学习,使学生了解魏晋南北朝隋唐时期的时代特点及其对史学发展的影响、史学发展的特点、史籍类型的演化以及重要历史著述的内容、特点及史料价值;了解隋朝修史对唐朝修史的影响、唐初史馆及监修制度的确立及对后世修史的影响,了解史学理论家刘知几的史学思想及杜佑《通典》体例、内容和影响。

△教学重点和难点:《三国志》的内容、特点;裴松之《三国志注》的特点;《后汉书》在沿袭《汉书》体例的基础上有哪些创新;唐修“八史”的条件;唐代设馆修史;刘知几与《史通》;杜佑与《通典》。

△授课对象:历史专业一年级△授课时数:6学时△授课方式:讲授第一节时代的特点及其对史学发展的影响一、时代特点与史学发展趋势魏晋南北朝隋唐时期是中国封建社会的发展时期,也是中国史学成长起来以后走向发展的时期。

700年左右历史的时代特点,在许多方面影响着史学的发展。

首先,门阀政治的形成,政权的更迭和对峙,推动了皇朝史撰述的发展,出现了“一代之史,至数十家”的盛况;同时也推动了姓氏之学的发展,谱学之书的撰述成为这个时期史学活动的时尚。

这是门阀地主政治在史学上的突出反映。

其次,民族迁徙和民族融合的时代特点,反映在史学上,一方面是推动了各民族对国史的撰述,隋唐时期将其列为正史,扩大了民族史撰述的内容;另一方面,这时期的许多历史著作突出加重了对南方社会发展进程的记载。

历史记述反映在地域上和内容上更加宏富了。

其三,民族大融合反映在思想领域中,是“天下大同”、“天下一家”的观念形成,在唐代的许多历史撰述中都有突出的反映,比秦汉的“大一统”思想,包含了更多的对于多民族国家之历史的自觉意识。

其四,随着中外经济文化的交流、佛教在中国的传播,推动了中外交通、域外情况撰述的发展(《法显传》、《大唐西域记》、《高僧传》等)。

其五,不少王朝重视以皇家的力量组织官书的撰述,并做出了成绩。

隋唐的史学成就

隋唐时期是中国古代历史上一个辉煌灿烂的时代,也是中国史学发展的重要阶段。

在这个时期,中国史学取得了许多重要的成就,对后世的史学研究产生了深远的影响。

隋唐史学的主要成就之一是史书的编纂。

隋朝时期,随着统一大业的完成,历史文献的搜集和整理工作得到了极大的推动。

杨素和刘知几等人编写了《隋书》,记载了隋朝的历史事件和人物事迹。

这部史书以其详实的记载和精确的史料,成为后世研究隋朝的重要参考资料。

唐朝时期,史学进入了一个全新的发展阶段。

在历史学家魏徵的主持下,唐朝开始编纂《旧唐书》和《新唐书》。

这两部史书是对唐朝历史的全面梳理和总结,包含了大量的历史资料和文献,为后世的研究提供了重要的依据。

隋唐时期的史学成就还体现在史学理论的发展上。

隋朝的史学家刘知几提出了“以史为师”的观点,强调通过研究历史可以得到许多有益的启示。

唐朝的史学家魏徵则提出了“治史之道”,指出史书应当客观真实地反映历史事实,并具有一定的道德教化作用。

这些理论观点对后世的史学研究产生了深远的影响。

隋唐时期还涌现出了许多杰出的历史学家和文化名人。

杜佑、王勃、杜牧等人都是隋唐时期的史学家和文化人物,他们的著作和思想对

后世产生了重要的影响。

总的来说,隋唐时期的史学成就是丰富多样的。

通过编纂史书、发展史学理论以及涌现出一大批杰出的历史学家和文化人物,隋唐史学为后世的史学研究奠定了基础,对中国史学的发展起到了重要的推动作用。

这些成就不仅丰富了中国的历史文化,也为后世的学术研究提供了宝贵的资源和启示。

《中国史学史》讲义《中国史学史》导论中国史学史是从20世纪20年代以来兴起的一门新兴学科,至今已经历了80多年的历程。

任何事物都有其发生、发展的历史,中国史学也是如此。

所谓中国史学史,就是中国史学发生、发展的历史。

中国史学史是研究中国史学发展规律的一门科学。

为更好地学习中国史学史,我们得先了解和弄清一些史学史的相关问题。

一、史学史意识的产生和发展;二、中国史学史的性质和任务;三、中国史学史的分期和特点;四、学习和研究史学史的意义和方法。

第一节史学史意识的产生和发展一、史、历史(一)史学习、研究和讲述中国史学史,处处会碰到一个“史”字,而不同时期“史”之含义并不一样。

“史”之含义最早是官名,是广泛意义的官名,许多文武官都称史。

后来成为专门掌管历史的人的专用名,即史官。

专门掌管历史的史官在甲骨文中就有,称为“尹”、“史”、“作册”、“卿史”、“御史”、“西史”等。

职责是记录时事、起草公文、保管文书。

史官是最早的文化人,即知识分子,他们负有读书、藏书、写书、献书之责。

我国古代史学之所以如此发达,是与我国古代史官设置之早、地位之尊、史官制度之健全分不开的。

在秦以前,“史”一般不是指书,而是指人,如“良史”是称好的史官、优秀的史官。

但随着社会的发展,人们不断赋予“史”以新的含义:史书、史事、史学等。

如:把历史记载称为史,“史之阙文”、“其文则史”。

但直到东汉以前,史都是称人和事的,而不是史书的名称。

最早史书的名称是书。

《诗》、《书》、《礼》、《乐》中的《书》(《尚书》)就是记载历史的书。

这种称法被沿袭,如《太史公书》、《汉书》、《宋书》、《唐书》,直到北宋前,绝大多数史书都称书。

此外,史书也称“纪”、“春秋”、“志”之类。

史书被称为“史”是从东汉末年刘若《小史》开始的。

其后,梁武帝编《通史》、许享写《梁史》、唐李延寿撰《南史》、《北史》。

但这时官修的著作还称书,如唐修八部“正史”中的《梁书》、《陈书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《晋书》等。

第一章中国史学的起源和发生第一节远古的传说和原始的历史意识一、史·历史·史学1.何谓之“史”?(1)《说文解字》:“史,记事者也,从又持中。

中,正也”;(2)吴大澂《说文古籀补》“史,记事者也,象手执简形”;(3)“史”的原意就是指掌握文献记载的一种官职。

2.历史是指一是指客观的历史发展过程,一是指历史的记载。

3.史学是指一门学问,一门以人类客观的活的历史为对象,利用各种史料研究和阐述人类社会规律的科学。

二、远古的传说1.阅读以下内容,思考远古传说具有哪些史料价值?2.从远古传说看人类原始的意识:(1)在对待自然和人类自身关系上,产生了两种思想:一种是相信人类是可以征服自然的;另一种是对自然的迷信;(2)衡量英雄人物的主要标准是看其是否献身公共利益;(3)重视生产斗争知识。

远古传说居住情况:“古者禽兽多而人民少,民皆巢居以避之”,“暮栖木上”饮食情况:“上古之世,……有圣人作,钻燧取火以化腥臊,而民悦之,使王(天下,号曰燧人氏”。

生产工具:《易·系辞》记伏羲氏“作结绳而为网罟,以佃以渔”神农氏“斲木为耜,揉木为耒” .婚姻状况:“民知其母,而不知其父”人类征服自然的状况:大禹治水,女娲补天三、史学产生的基本条件1.文字的发明;2.历法的产生;3.史学意识的产生四、史学产生的年代我国的史学产生于奴隶社会,产生的内在因素是:奴隶社会的统治阶级需要史学为其统治服务。

可追溯到夏商时期第二节先秦史官的设立及其职责一、我国古代早期史官的设立及其职掌1.传说中黄帝时有史官仓颉、沮诵,舜时有伯夷,夏有终古。

2.商的史官:甲骨文作“作册”、“史”、“尹”、“太史”、“内史” 。

二、周朝史官的设置和分工1.周朝史官的设置及分工;2.从夏商周看史官的任务:一是关于人事方面,一是关于天道(宗教迷信)方面。

周朝史官的设置及分工1.《周礼》中有:太史、小史、内史、外史、御史之称:其中“太史掌建邦之六典”;(即治典、教典、政典、刑典、事典)“小史掌邦国之志,奠世系,辨昭穆”;“内史掌王之八枋之法,以诏王治;(八枋:爵、禄、废、置、杀、生、予、夺)“外史掌书外令,掌四方之志,掌三皇五帝之书”;“御史掌邦国都鄙及万民之治令,以赞之冢宰” 。

可编辑修改精选全文完整版第四章封建史学的初步发展——魏晋南北朝史学第一节、魏晋南北朝史学的发展一、封建史学发展的表现魏晋南北朝是我国封建史学彻底摆脱“附经立说”的束缚,在学术领域形成一个独立、完整、多样化学科的重要时期。

这一时期,封建史学得到了初步的巩固和发展,主要表现为官私修史成风、史籍数量宏富、史著类型多样、史学地位提高。

当时各个政权的统治者面对频繁的政权更迭、风云变幻的政治斗争和尖锐的阶级矛盾、民族矛盾,迫切需要借鉴前代王朝兴旺盛衰的经验教训,也迫切需要宣扬本政权开国创业的功德,因而在建国之后几乎都设置史官,组织人力编修前代史和本朝国史。

官修史书外,私人修史也蔚然成风。

他们或总结前代经验教训供统治者借鉴;或针砭事时弊,以为讽谏;或借修史建立名誉,求名当世,传名后世;或为避免遭无故贬斥杀戮,退而著史,寄托情趣。

当时史书的作者几乎遍及地主阶级的各个阶层和各个文化部门。

魏晋以前的史书数量不多,不过200部左右。

而《隋书.经籍志》著录的官私史书多达874部,16558卷,除极少数是东汉、隋朝的史家所撰外,绝大部分产生与魏晋南北朝时期。

如以纪传、编年为体的后汉史有29家、三国史有19家、晋史有18家、十六国史有31家、南朝史有39家、北朝史有18家。

这一时期史书数量之多,卷帙之繁,是以往任何一个朝代都不能比拟的。

“二十四史”中,就有五部成书于这一时期。

这一时期史书类型日趋繁杂,有许多史书类型是前所未有的。

纪传体的地位进一步巩固,编年体则蓬勃发展,作为直接为纪传体和编年体准备材料的起居注,发展成为一大门类。

杂传是借人物反映一定时期历史内容的一种史书类型,分为13类。

所记各类人物,有合传,有分传;有一时的,有一地的;有男的,有女的;有传记,又有序赞、题记、行状。

杂传保留了为史官不及备载和不以为载的“风俗之旧,耆老所传,遗言逸行”(欧阳修《崇文总目叙释.传记类》),有助于历史研究的扩大和深入。

这一时期出现了一批重要的史注作品,有的史家以注史而出名,其名声甚至超过了原作者。

中国文学史——隋唐五代文学(名词解释、简答题、论述题)贞观诗风:在南、北朝文学由对立走向融合的历史进程中,初唐的贞观时期是一个重要的发展阶段,主掌贞观诗坛的,是唐太宗李世民及其身边的北力文人和南朝文士,他们对南、北文学的不同有着清醒认识,并提出“各去所短,合其两长”的文学主张。

贞观诗风的新变,起于对六朝声律辞采的模仿和拾掇,太宗及其周围的一批诗人,如杨师道、李百药等早年虽有融和南北艺术技巧较为成功的作品,但后来多奉和应制之作,尽管在声律辞藻的运用方面日趋精妙,但在风格趣味方面已日益贵族化和宫廷化。

上官体:指唐初以宫廷诗人上官仪为代表的一种诗体,他的诗多为奉合应诏之作,绮靡浮艳,是齐梁宫体诗的余风。

上官体代表了追求形式技巧与声辞之美的宫廷化倾向,但有一种天然媚美之敛,体现了较为健康开朗的创作心态和雍容典雅的气度,成为代表当时宫廷诗人创作最高水平的典型范式,对律诗形式的发展也起了一定的促进作用。

初唐四杰:指王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王四位初唐诗人。

他们官小而才大、名高而位卑,心中充满了博取功名的幻想和激情,郁积着不甘居人下的雄杰之气。

他们的诗重视抒发一己之情.出现了一种壮大的气势和慷慨悲凉的感人力量。

同时,他们还反对继承齐梁遗风的纤巧绮靡的上官体,积极开拓诗歌的思想题材领域,倡导富有“骨气”的刚健之诗,为因循的初唐诗坛吹进了一阵清新空气,使声律风骨兼备的唐诗开始形成,但他们的诗仍残留不少南朝遗风。

七言歌行:是七言古诗与骈赋相互渗透融合而产生的一种诗体,在发展过程中也吸收了南朝乐府和近体诗的一些影响。

七言歌行上承乐府诗即事抒情的传统,又吸收了格律诗玲珑精致的风姿,意脉流荡,波澜开合,曼词丽调,风情万种。

唐代诗人创作了大量的七言歌行作品,但这些作品中,真正被之管弦、播于乐章的只是其中极少的部分,大量的还是作为诗篇流行于世。

文章四友:指继上官仪之后,武后时代的四个宫廷诗人,即杜审言、李峤、苏味道、崔融。

杜审言是杜甫的祖父,其诗较少雕饰,对近体诗的形成和发展有一定贡献,代表作《和晋陵陆丞早春游望》。

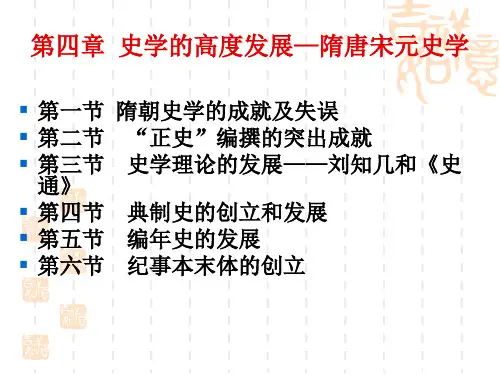

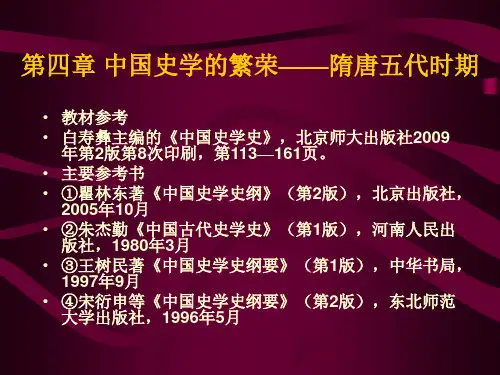

第五章封建史学的成熟——隋唐五代史学隋唐时期,史学在魏晋南北朝时期发展的基础上,进入了封建史学的成熟时期,这表现在以下方面,第一,是私人修史受到了限制,皇家加强了对修史的控制,并设立了专门的修史机构——史馆,完善了相应的史官制度,管修实数成绩斐然。

第二,是史学在思想文化领域中逐步摆脱了经学的羁绊而卓然自立的地位得到了社会的承认,这反映在文献整理和科举考试方面尤为突出。

第三,是出现了对史学进行总结的专书,史学批评趋于成熟,标志着史学的发展进入了更加自觉的阶段。

第四,是在编年体和纪传体史书长期发展的基础上,出现了典志体实数这一新的表现形式,表明制度史的撰述受到了史学家的重视,从而丰富了史学的内涵,扩大了历史撰述的领域。

第五,是通史撰述出现了复兴的趋势和历史笔记开始发展起来。

史学发展中这些新的内容,从不同的方面反映出这个时期的历史特点和史学特点,反映出历史思想的进一步发展和史家自觉意识的增强,对后来的史学发展产生了很大影响。

第一节、唐初史馆的确立和官修史书的成就一、唐朝史馆的设立1、隋禁私修国史和唐初设立史馆隋唐时期,统治集团的历史意识进一步增强,这在历史撰述和历史思想上都有明显表示。

隋文帝时期,大量收集和整理典籍史料,为唐朝官修前史打下了基础。

为了加强对史学的控制,开皇十三年下诏:“人间有撰国史,臧否人物者,皆令禁绝。

”(《隋书、文帝纪》)从此,任何人未经朝廷允许都不能擅自撰修国史,这一方面限制了隋朝史学的发展,另一方面也推动了唐出史馆制度的确立。

自东汉到隋朝,虽已出现了官方修史的形式或机构,但始终未能形成定制。

贞观三年,,唐太宗因武德年间萧禹等人修史未成,认为很有必要加强史馆领导,建立史馆制度,并由宰相监修,“贞观三年闰十二月,始移史馆于禁中,在门下省北,宰相监修国史。

”(《旧唐书.职官二》)从此,这种官修形式成为定制,历代相沿,直至清朝,无一例外。

2、唐初设馆修史的原因(1)、政治统一。

自汉末到隋统一前,中国长期处于军阀混战,封建割据的分裂局面,至隋唐才重新统一起来。

随着政治统一,需要加强中央集权,思想意识也须高度统一,才能巩固统一局面。

唐处统治者深谙此理,因此设立史馆,组织史官编修前代史和国史,以求统一人们的历史认识,清除分裂割据的历史影响,适应统一政权的需要。

(2)社会经济发展。

从贞观到开元百余年间,唐代的经济空前繁荣,成为当时世界上最富强的封建国家。

经济的繁荣,必定推动意识形态领域的发展,史学也不例外地得到发展。

(3)封建统治者重视。

唐初最高统治者保持了比较清醒的头脑,深知要巩固一统政权,还必须时时“以古为镜”。

加强对前朝兴亡治乱历史的研究,特别注意吸取隋亡的教训。

因此,高度重视修史工作,加强组织管理,将史馆由过去的秘书省所属移置到皇帝直接控制的门下省,并提高史官的地位,“馆宇华丽,酒馔丰厚,得厕其流者,实一时之美事”。

唐太宗还亲自参与《晋书》的史论撰写。

3、唐朝史馆的成绩唐朝史馆成立后,史官们编修了《梁书》、《陈书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《晋书》、《南史》、《北史》等纪传体史书,还编修了本朝大量的起居注、实录和国史。

在《隋书、经籍志》中明确将群书分为经史子集四部,并以纪传体史书为“正史”,列于史部之首,这说明当时官修正史已制度化和明确化,对魏晋南北朝历史作了一次系统全面的总结。

二、起居注、实录、国史的修撰唐朝史馆的人物,既修前朝史又修本朝史。

史官包括专职和兼职两种,名称为修撰、直馆。

专职史官人数很少。

但“如有修撰大事,则用他官兼之,事毕日停”(《旧唐书.职官二》)兼职史官主要承担前朝史的修撰,事成职罢,专职史官负责修本朝史。

1、起居注和时政记起居注是“录天子法度”(《新唐书.百官志二》),设起居郎和起居舍人在君主上朝时立于阶下,“人主有命,则逼阶延首而听之,退而编录,以为起居注”(《史通.史官建置》)是记录君主言行法令的第一手原始资料,也是编修实录的重要依据。

唐朝规定。

起居注每季一卷,季末录送史馆。

起居注始于汉朝,汉武帝有《禁中起居注》,东汉明德马皇后撰有《明帝起居注》,以后,历代相沿。

唐朝著名的起居注有温大雅的《大唐创业起居注》和《开元起居注》,流传至今仅存《大唐创业起居注》三卷。

此外,唐朝还有一种由宰相专职的原始记录资料,名曰《时政记》,是对起居注的一种补充,始于武则天长寿二年宰相姚(王寿)之手。

《旧唐书》本传载:“自永徽以后,左右史虽得对仗承旨,仗下后谋议,皆不预闻,寿以为帝王谟训,不可(zhan)无记述,若不宣自皇帝,史官无从得书。

乃表请仗下所言军国政要,宰相一人专知撰录,号为《时政记》,每月封送史馆。

宰相之撰《时政记》,自寿始也。

”由此可知,《时政记》也是唐朝史馆的重要资料来源之一。

为了广泛详尽地收集史料,唐朝还制定了《诸司应送史官条例》,规定从中央到地方的各级有关部门都要按期向史馆送报详细材料,从而建立了一套完整系统的史料搜集制度。

2、实录实录是封建帝王的大事记,起源于南朝,梁人周兴嗣修撰《梁武帝实录》3卷。

唐时,新君即位后,即令史官修撰先帝实录,并成定例,一直沿袭到清朝。

唐朝历代皇帝都有实录,可惜流传至今者,仅存《顺宗实录》5卷,因保存在《韩昌黎外集》中而未散失。

3、国史据史书记载,唐朝先后八次修撰国史,为后晋修唐史提供了珍贵的史料。

三、八部“正史”的修撰1、唐修五代史唐高祖武德五年,就颁布了《命萧禹等修六代史诏》,但由于种种原因,未成而罢。

贞观三年,唐太宗下诏重修六代史,大家认为,北魏史已有魏收的《魏书》,于是决定只修梁、陈、北齐、周、隋五代史。

同时,任命宰相尚书左仆射房玄龄与魏征共同监修。

贞观十年,五代史的纪传部分全部修成,但当时并无表志,故又合称为“五代纪传”。

(1)《梁书》和《陈书》作者姚思廉,在其父姚察所撰梁、陈二史的基础上,奉诏撰成。

贞观十年完成,次年姚病逝。

二书由魏征“裁其总论,其笔削则皆思廉之功”(《旧唐书.姚思廉传》)《梁书》56卷,其中帝记6卷,列传50卷,记事起自梁武帝天监元年(502),迄于梁敬帝太平二年(557)共56年的历史。

梁武帝执政长达47年,因此《武帝纪》就占了3卷的篇幅。

《梁书》列传内容较丰富,以类传为主。

有的类传史料价值较高,如《诸夷传》详细记载了海南诸国的历史;《儒林传》立有梁代杰出的唯物主义思想家《范缜传》,并全文收录了他的代表作《神灭论》;《文学传》记载了文学家钟嵘、刘勰的生平事迹,还收录了他们的名著《诗品》和《文心雕龙》二书的序言。

这些都是很有参考价值的重要史料。

《陈书》36卷,其中帝记6卷,列传30卷,记事起于陈武帝永定元年(557),终于陈后主祯明三年(589年)共33年的历史,姚察曾任陈吏部尚书,所以,对陈统治者多有曲笔讳饰。

列传不记载少数民族与族外之事,涉及的社会面狭窄,十分之九的篇幅记载的都是王室贵族及诸臣,这样,《陈书》就好象一部帝王家谱了。

《梁》、《陈》二书出于姚氏父子,二人都先后经历过并任过职,所以内容充实,史料丰富。

另一特点是文风质朴,文字简练,崇尚两汉散文,一改六朝浮艳骈俪文风。

赵翼在《廿二史札记》中认为:“世但知六朝之后古文自唐韩昌黎始,而岂知姚察父子已振于陈末唐初也哉。

”(2)、《北齐书》作者李百药,其父李德林,历仕北齐、北周、隋三朝。

北齐时奉诏撰《齐书》,未成而卒。

其子在此基础上撰成《齐书》50卷,其中本纪8卷,列传42卷。

记事起于高欢(496年),终于幼主高恒承光元年(577),包括东魏和北齐两朝历史。

《北齐书》的价值在于,一是保存了一代史料,二是内容完整,不仅写了北齐,而且写了东魏。

(3)、《周书》作者令狐德芬,他是建议唐高祖修撰前代史的第一人。

参与者有岑文本、崔仁师。

《周书》50卷,其中帝记8卷,列传42卷,记事起于宇文泰(505),止于北周静帝大定元年(581)包括西魏和北周两朝历史。

《北齐书》和《周书》都曾在宋代残缺,是后人复原不足的。

(4)、《隋书》《隋书》85卷,其中帝纪5卷,列传50卷,志30卷。

纪传和十志分两次完成。

纪传由魏征主编,于贞观十年(636)完成,志由长孙无忌领衔,于高宗显庆元年(656)完成。

《隋书》记事起于隋文帝开皇元年(581),止于恭帝义宁元年(618),共记隋朝38年的历史。

《隋书》主要有以下特点:第一、“以古为镜”、“以隋为鉴”的修史目的明确,将修史与借鉴紧密结合,故大多能据实直书。

隋朝是个短命王朝,其兴亡直接给唐初统治者提供了深刻教训。

《隋书》注意总结分析隋亡的原因,对隋帝王的胡作非为作了深刻的揭露和严厉的谴责。

统记述了各类人物,广泛反映了社会各方面的情况,保存了许多重要史料。

第二、文字简洁,受到后代史家好评。

2、五代史志五代史只有纪传而没有志。

贞观十七年(643),唐太宗诏褚遂良监修。

永徽元年(650)。

高宗复命令狐德棼监修,至显庆元年(656)成书,长孙无忌奏进。

《五代史志》综叙梁、陈、齐、周、隋五朝典章制度,与“五代史”纪传相配合。

亦称《隋志》,在史学发展上,它是自《史记》的八书和《汉书》的十志以来最重要的史志著作。

首先,它综合并囊括了除前史符瑞志以外的全部内容,是“正史”书志撰述以来的一次总结性成果。

其次,它反映出撰述者对于天道、人事在认识上的逻辑发展。

《五代史志》前五志即礼仪、音乐、律历、天文、五行,是以天道为中心,讲尊天敬神、天人感应,这是为君权神授和现实的上下长幼之序制造理论根据和神秘的面纱。

跟这个认识体系相对应的是它的后五志,即食货、刑法、百官、地理、经籍等志,记述了五个朝代的经济制度、法律制度、官吏制度、区域建置和唐初皇家所藏隋朝以前历代典籍存亡及学术流变。

这是按经济、政治、文化的逻辑建立起来的又一认识体系。

这个认识体系虽然还不能完全摆脱“天道”的影响,但在具体认识上已经把天道撇在一边而着重于人事的分析了。

这种还不得不讲天道,但把天道和人事分别开来看待的历史认识,在历史观上是一个很大的进步。

第三,《五代史志》中的《经籍志》,是以目录书出现的学术史专篇。

它精练地概括了唐初以前的文化典籍和学术流变,是继刘向、刘歆之后一次更大规模的历史文献整理之总结性成果。

按经、史、子、集四部分分类著录历史文献,以道、佛作为附录,这就奠定了古代文献分类的基础,影响所及,直至明清。

《五代史志》在撰述思想上不止是有兼容南北的明确要求,而且有上承两汉的自觉意识,显示出一种细致爬梳和宏大气度相结合的格局。

《五代史志》的多方面成就,是“正史”书志发展的新阶段,也为独立的典制体史书的问世,提供了思想上和撰述上的条件。

三、新修《晋书》和《南史》、《北史》1、《晋书》的编修两晋南北朝时期出现了26种晋史著述,唐太宗对此都不满意,贞观二十年下达《修晋书诏》,以房玄龄、褚遂良为监修。

贞观二十二年修成,包括帝纪10卷、志20卷、列传70卷、载记30卷,叙例、目录各1卷。