尚德缓刑书原文-古文观止

- 格式:docx

- 大小:19.85 KB

- 文档页数:4

古诗古文观止翻译赏析《古文观止》是清朝康熙年间选编的一部供学塾使用的文学读本。

“观止”一词表示“文集所收录的文章代表文言文的最高水平”。

二吴均是浙江绍兴人,长期设馆授徒,此书是为学生编的教材。

除本书外,二吴还细着了《纲鉴易知录》。

《古文观止》由清代吴兴祚审定并作序,序言中称“以此正蒙养而裨后学”,当时为读书人的启蒙读物。

康熙三十四年(1695年)正式镌版印刷。

书名“古文观止”意指文集所收录的文章代表文言文的最高水平,学习文言文至此观止矣。

本书亦有入选不当者,因为选编主要是着眼于考科举时做策论,但作为一种古代散文的入门书,仍有其存在价值。

《古文观止》300年来流传极广、影响极大,在诸多古文选本中独树一帜,鲁迅先生评价《古文观止》时认为它和《昭明文选》一样,“在文学上的影响,两者都一样的不可轻视”。

中华人民共和国成立以后,特别是近十多年来,《古文观止》的许多译注本,都是用中华书局本为底本。

中华书局本实有两种:一是1959年本。

这是由原古籍刊行社转来的本子,此本“据映雪堂本断句,并校正ORg了个别显著的错字”。

二是1987年本,即安平秋点校本。

此本虽以1959年本为底本,但用映雪堂原刻本复核过,用文富堂本、怀泾堂本、鸿文堂本参校过,还用相关史书、总集、别集所收古文校勘过,而且补录了二吴之《序》和乘权所撰《例言》。

因而后者是所能见到的最好的版本。

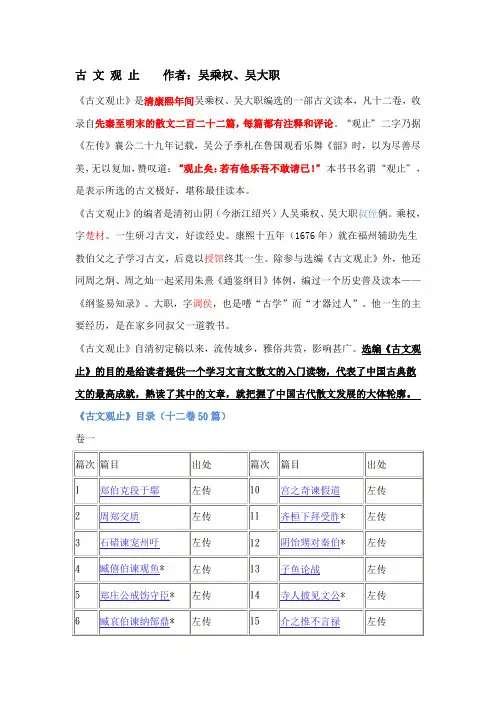

郑伯克段于鄢周郑交质石碏谏宠州吁臧僖伯谏观鱼郑庄公戒饬守臣臧哀伯谏纳郜鼎季梁谏追楚师曹刿论战齐桓公伐楚盟屈完宫之奇谏假道齐桓下拜受胙阴饴甥对秦伯子鱼论战寺人披见文公介之推不言禄展喜犒师烛之武退秦师蹇叔哭师郑子家告赵宣子王孙满对楚子齐国佐不辱命楚归晋知罃吕相绝秦驹支不屈于晋祁奚请免叔向子产告范宣子轻币晏子不死君难季札观周乐子产坏晋馆垣子产论尹何为邑子产却楚逆女以兵子革对灵王子产论政宽猛吴许越成祭公谏征犬戎召公谏厉王弭谤襄王不许请隧单子知陈必亡展禽论祀爰居里革断罟匡君敬姜论劳逸叔向贺贫王孙圉论楚宝诸稽郢行成于吴申胥谏许越成春王正月宋人及楚人平吴子使札来聘郑伯克段于鄢虞师晋师灭夏阳晋献公杀世子申生曾子易箦有子之言似夫子公子重耳对秦客杜蒉扬觯晋献文子成室苏秦以连横说秦司马错论伐蜀范雎说秦王邹忌讽齐王纳谏颜斶说齐王冯谖客孟尝君赵威后问齐使庄辛论幸臣触龙说赵太后鲁仲连义不帝秦鲁共公择言唐雎说信陵君唐雎不辱使命乐毅报燕王书谏逐客书卜居宋玉对楚王问五帝本纪赞项羽本纪赞秦楚之际月表高祖功臣侯者年表孔子世家赞外戚世家序伯夷列传管晏列传屈原列传酷吏列传序游侠列传序滑稽列传货殖列传序太史公自序报任少卿书高帝求贤诏文帝议佐百姓诏景帝令二千石修职诏武帝求茂才异等诏过秦论治安策论贵粟疏狱中上梁王书上书谏猎答苏武书尚德缓刑书报孙会宗书光武帝临淄劳耿弇诫兄子严敦书前出师表后出师表陈情表兰亭集序归去来兮辞桃花源记五柳先生传北山移文谏太宗十思疏为徐敬业讨武曌檄滕王阁序与韩荆州书春夜宴桃李园序吊古战场文陋室铭阿房宫赋原道原毁获麟解龙说马说师说进学解圬者王承福传讳辩争臣论后十九日复上宰相书后廿九日复上宰相书与于襄阳书与陈给事书应科目时与人书送孟东野序送李愿归盘谷序送董邵南游河北序送杨少尹序送石处士序送温处士赴河阳军序祭十二郎文祭鳄鱼文柳子厚墓志铭驳复仇议桐叶封弟辨箕子碑捕蛇者说种树郭橐驼传梓人传愚溪诗序永州韦使君新堂记钴鉧潭西小丘记小石城山记贺进士王参元失火书待漏院记黄冈竹楼记书洛阳名园记后严先生祠堂记岳阳楼记谏院题名记义田记袁州州学记朋党论纵囚论释秘演诗集序梅圣俞诗集序送杨置序五代史伶官传序五代史宦者传论相州昼锦堂记丰乐亭记醉翁亭记秋声赋祭石曼卿文泷冈阡表管仲论辨奸论心术张益州画像记刑赏忠厚之至论范增论留侯论贾谊论晁错论上梅直讲书喜雨亭记凌虚台记超然台记放鹤亭记石钟山记潮州韩文公庙碑乞校正陆贽奏议进御札子前赤壁赋后赤壁赋三槐堂铭方山子传六国论上枢密韩太尉书黄州快哉亭记寄欧阳舍人书赠黎安二生序读孟尝君传同学一首别子固游褒禅山记泰州海陵县主簿许君墓志铭送天台陈庭学序阅江楼记司马季主论卜卖柑者言深虑论豫让论亲政篇尊经阁记象祠记瘗旅文信陵君救赵论报刘一丈书吴山图记沧浪亭记青霞先生文集序蔺相如完璧归赵论徐文长传五人墓碑记 ---来源网络整理,仅供参考。

路温舒《尚德缓刑书》原文及翻译原文:臣闻齐有无知之祸,而桓公以兴;晋有骊姬之难,而文公用伯。

近世赵王不终,诸吕作乱,而孝文为太宗。

由是观之,祸乱之作,将以开圣人也。

故桓、文扶微.兴坏,尊文、武之业,泽加百姓,功润诸侯,虽不及三王,天下归仁焉.。

文帝永思至德,以承天心,崇仁义,省刑罚,通关梁,一远近,敬贤如大宾,爱民如赤子,内恕情之所安而施之于海内,是以囹圄空虚,天下太平。

夫继变化之后,必有异旧之恩,此贤圣所以昭天命也。

往者,昭帝即世而无嗣,大臣忧戚,焦心合谋,皆以昌邑尊亲,援.而立之。

然天不授命,淫乱其心,遂以自亡。

深察祸变之故,乃皇天之所以开至圣也。

故大将军受命武帝,股肱汉国,披肝胆,决大计,黜语文试题卷·第5页(共6页)亡义,立有德,辅天而行,然后宗庙以.安,天下咸宁。

臣闻《春秋》正即位,大一统而慎始也。

陛下初登至尊,与天合符,宜改前世之失,正始受命之统,涤烦文,除民疾,存亡继绝,以应天意。

臣闻秦有十失,其一尚存,治狱之吏是也。

秦之时,羞文学,好武勇,贱仁义之士,贵治狱之吏,正言者谓之诽谤遏过者谓之妖言故盛服先王不用于世忠良切言皆郁于胸誉谀之声日满于耳虚美熏心实祸蔽塞此乃秦之所以亡天下也。

方今天下,赖陛下恩厚,亡金革之危、饥寒之患,父子夫妻戮力安家,然太平未洽者,狱乱之也。

夫狱者,天下之大命也,死者不可复生,绝者不可复属.。

《书》曰:“与其杀不辜,宁失不经。

”今治狱吏则不然,上下相驱,以刻为明,深者获公名,平者多后患。

故治狱之吏,皆欲人死,非憎人也,自安之道在人之死。

是以死人之血流离于市,被刑之徒比肩而立,大辟之计岁以万数。

此仁圣之所以伤也。

太平之.未洽,凡以此也。

臣闻乌鸢之卵不毁,而后凤凰集;诽谤之罪不诛,而后良言进。

故古人有言:“山薮臧疾,川泽纳污,瑾瑜匿恶,国君含诟。

”唯.陛下除诽谤以招切言,开天下之口,广箴谏之路,扫亡秦之失,尊文武之德,省法制,宽刑罚,以废治狱,则.太平之风可兴于世,永履和乐,与天亡极,天下幸甚。

古文观止原文注释翻译古文观止原文注释翻译初①,郑武公娶于申②,日武姜③。

生庄公及共叔段④。

庄公寤生⑤,惊姜氏,故名曰“寤生”,遂恶之⑥。

爱共叔段,欲立之,亟请于武公⑦,公弗许。

及庄公即位,为之请制⑧。

公曰:“制,岩邑也⑨,虢叔死焉⑩,伦邑唯命⑾。

”请京⑿,使居之,谓之“京城大叔”。

祭仲曰⒀:“都,城过百雉⒁,国之害也。

先王之制:大都,不过参国之一⒂;中,五之一;小,九之一。

今京不度,非制也,君将不堪⒃。

”公曰:“姜氏欲之,焉辟害⒄?”对曰:“姜氏何厌之有⒅?不如早为之所⒆,无使滋蔓。

蔓,难图也⒇”。

蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?”公曰:“多行不义,必自毙(21),子姑待之。

”既而大叔命西鄙、北鄙贰于己(22)。

公于吕曰(23):“国不堪贰,君将若之何(24)。

?欲与大叔,臣请事之;若弗与,则请除之,无生民心。

”公曰:“无庸(25),将自及。

”大叔又收贰以为己邑,至于廪延(26)。

子封曰:“可矣。

厚将得众。

”公曰:“不义不昵(27)”,厚将崩。

”大叔完聚(28),缮甲兵,具卒乘(29),将袭郑。

夫人将启之(30)。

公闻其期,曰:“可矣!”命子封帅车二百乘以伐京(31)。

京叛大叔段。

段人于鄢“。

公伐诸鄢。

五月辛丑32),大叔出奔共。

遂置姜氏于城颍(34),而誓之日:“不及黄泉,无相见也(35)。

”既而悔之。

颍考叔为颍谷封人(36),闻之,有献于公。

公赐之食。

食舍肉(37)。

公问之,对曰:“小人有母,皆尝君之羲(38)。

请以遗之(39)。

”公曰:“尔有母遗,繄我独无(40)!”颖考叔曰:“敢问何谓也?”公语之故,且告之悔。

对曰:“君何患焉?若闕地及泉(41),遂而相见(42),其谁曰不然?”公从之。

公入而赋(43):“大隧之中,其乐也融融(44)!”姜出而赋:“大隧之外,其乐也泄泄(45)!”遂为母子如初。

君子曰(46):“颖考叔,纯孝也。

爱其母,施及庄公(47)。

《诗》曰:‘孝子不匮,永锡尔类(48)。

《尚德缓刑书》原文翻译及作品欣赏【作品介绍】《尚德缓刑书》选自《汉书》卷五一《路温舒传》。

路温舒,字长君,西汉时钜鹿东里(在今河北省平乡县境)人。

他年轻时为监狱小吏,自学律令,当上了狱史。

县里有疑惑不决的事,都向他请教。

郡太守发现他的才能,就用他为决曹史。

西汉昭帝元凤年间(公元前80年至公元前75年),廷尉解光用路温舒为奏曹椽,守廷尉史。

由于出身狱吏,以后又长期从事刑法工作,路温舒对其中的弊端非常清楚,尤其是对汉武帝以来繁琐苛刻的刑法十分不满。

没过几年,汉昭帝去世,昌邑王废黜,汉宣帝即位。

路温舒认为新旧交替之际是改良的机会,于是呈上这份奏章,列数狱吏的奸恶,揭露刑狱的残酷,希望汉宣帝能放宽刑罚,崇尚道德。

出身狱吏的路温舒,敢于彻底揭穿狱吏舞文弄法的卑鄙伎俩,实在难能可贵。

【原文】尚德缓刑书昭帝崩②,昌邑王贺废③,宣帝初即位,路温舒上书,言宜尚德缓刑。

其辞曰:“臣闻齐有无知之祸,而桓公以兴④;晋有骊姬之难,而文公用伯⑤。

近世赵王不终,诸吕作乱,而孝文为太宗⑥。

由是观之,祸乱之作,将以开圣人也。

故桓、文扶微兴坏,尊文、武之业,泽加百姓,功润诸侯,虽不及三王,天下归仁焉。

文帝永思至德,以承天心,崇仁义,省刑罚,通关梁⑦,一远近⑧,敬贤如大宾,爱民如赤子,内恕情之所安而施之於海内⑨,是以囹圄空虚⑩,天下太平。

夫继变化之后,必有异旧之恩,此贤圣所以昭天命也。

“往者,昭帝即世而无嗣,大臣忧戚,焦心合谋,皆以昌邑尊亲,援而立之⑾。

然天不授命,淫乱其心,遂以自亡。

深察祸变之故,乃皇天之所以开至圣也。

故大将军受命武帝,股肱汉国⑿,披肝胆,决大计,黜亡义,立有德,辅天而行,然后宗庙以安,天下咸宁。

臣闻《春秋》正即位⒀,大一统而慎始也⒁。

陛下初登至尊,与天合符,宜改前世之失,正始受命之统⒂,涤烦文,除民疾,存亡继绝,以应天意。

“臣闻秦有十失,其千尚存,治狱之吏是也。

秦之时,羞文学⒃,好武勇,贱仁义之士,贵治狱之吏,正言者谓之诽谤,遏过者谓之妖言⒄,故盛服先王不用于世⒅,忠良切言皆郁于胸,誉谀之声日满于耳,虚美熏心,实祸蔽塞,此乃秦之所以亡天下也。

古文观止原文及译文《古文观止》是清代文学家吴楚材编撰的一部古文选集,共分为上下两编,收录了从先秦到隋唐的各种文体的优秀篇章。

由于篇目广泛,选文精美,成为清代以后学习古文的重要读本。

这部书对于古文的研究和学习具有重要意义。

以下是《古文观止》中的一段原文及其译文:原文:《左传》,夫政之要,民之所安在矣。

故君必慎其所由起,而民乃安。

是故君之所以为治也,必先明其所由起,而后民乃安。

是故君之所以为治也,必先明其所以立,而后民乃安。

是故君之所以为治也,必先明其所以立,而后民乃安。

是故君之所以为治也,必先明其所由起,而后民乃安。

是故君之所以为治也,必先明其所由起,而后民乃安。

是故君之所以为治也,必先明其所由起,而后民乃安。

是故君之所以为治也,必先明其所由起,而后民乃安。

是故君之所以为治也,必先明其所由起,而后民乃安。

是故君之所以为治也,必先明其所由起,而后民乃安。

是故君之所以为治也,必先明其所由起,而后民乃安。

译文:《左传》,治理国家的关键在于民众的安定。

因此,君主必须谨慎其施政之道,才能使民众安定。

所以,君主治理国家的关键在于先明白其施政之道,然后民众才能安定。

因此,君主治理国家的关键在于先明白其施政之道,然后民众才能安定。

因此,君主治理国家的关键在于先明白其施政之道,然后民众才能安定。

因此,君主治理国家的关键在于先明白其施政之道,然后民众才能安定。

因此,君主治理国家的关键在于先明白其施政之道,然后民众才能安定。

因此,君主治理国家的关键在于先明白其施政之道,然后民众才能安定。

因此,君主治理国家的关键在于先明白其施政之道,然后民众才能安定。

因此,君主治理国家的关键在于先明白其施政之道,然后民众才能安定。

因此,君主治理国家的关键在于先明白其施政之道,然后民众才能安定。

古文观止第二篇原文与解析《古文观止》第二篇原文与解析《古文观止》是中国古代文学的经典之作,收录了许多优秀的古代文章。

第二篇是其中的一篇原文,本文将对该篇原文进行解析,以帮助读者更好地理解和欣赏这篇古文。

原文如下:“于是乎不见于时者以时,犹特不骛于民者民用也,言刑者言耗职也,言作亦耗亲也,尝特不见于时,言欲不作用而民黜作文,使出幽行,宁怀子反言之,然后可以人事,宁勿怀子庙之为言。

见于时者以时,言刑者言可以儆矣,言利者言可以贪矣,犹见矣则盗也,然则不与曰贪,见矣则上也,然则不与曰贪矣,与曰盗矣。

故见盗而诛,则以经而不辩,诛冯其所拿,以经而辩,见刑而罪,以逊而止……”这篇原文是一段较长的句子,表述了一种对待社会问题的态度和方法。

通过对原文的解析,我们可以更好地理解作者的观点和意图。

首先,在这篇原文中,可以看出作者对时势的看法。

他认为一个人应该顺应时代的变化,去适应时代的需要。

只有在与时俱进的基础上,才能不被时代所淘汰。

作者用“不见于时者以时”这一表达方式,强调了时代对个人的要求。

其次,作者还谈到了对待社会问题的态度。

他认为应该以实际行动来解决问题,而不仅仅是口头上的批评和控诉。

例如,他提到了对待刑罚问题。

他认为言论只能耗费职位,而刑罚才能起到儆效。

这表明作者认为,对社会问题的解决应该采取有效的措施,而不仅仅是空谈和抱怨。

此外,在文章的后半部分,作者也提到了如何对待个人的利益和欲望。

他认为,个人的利益应该与社会的利益相结合,不能只考虑自己而忽视他人。

与此同时,他还谈到了“盗”和“贪”的关系。

作者认为,只有犯罪行为明显时,才能被称为“盗”,而不仅仅是为了私利而行动。

因此,这段原文也反映了作者对个人道德观念的关注。

综上所述,这篇原文通过对时势和社会问题的讨论,反映了作者对人们行为和道德的关注。

通过解析这篇原文,我们可以更好地理解作者的观点和思想,也可以从中获得关于社会道德和行为准则的启示。

《古文观止》作为一部重要的文学著作,通过这样的篇章和解析,帮助我们更好地了解中国古代文学的卓越之处。

路温舒尚德缓刑书读后感对于西汉,所知的尽是史书之事,以及从师之得。

于这样看一封谏信还是第一次。

看完便是觉得路温舒此人看得清,有自己的一番见解,使人想去了解他的主张、思想及为人。

一直以来,对于秦灭亡的说法都是秦朝暴政,剥削人民,而非“治狱之吏。

”在看完此篇文章之后,我不觉得乏味,而是深有同感。

秦朝是推崇法家治世的,唯法是尊。

在我们去批判去质疑这些条令的毒辣时,为何我们不去想想施法之人?为何不去怀疑用法之人。

水至清则无鱼。

在清朝这种看似统一实则暗潮汹涌,不能以一时武力延续的朝代,有才子,有勇士,有智者亦有奸佞之人、苟且偷生之人、贪得无厌之人。

而在“治狱之吏”中便有很多这类人,他们利用自己的职权剥削百姓,不顾百姓生活于水深火热之中,甚至为了保住自己的“乌纱帽”,将无罪之人强行定罪,就为了一时的功绩而残害众多无辜的生命。

这种理所当然的借法律之手铲除无辜之人,实在是太不仁义了!比那些强抢豪夺之人,街头凌暴之人恶心更甚。

他们享受着地位所带来的至高荣誉却又做着与职务不符合的事情,这大概是道德沦丧吧?他们殊不知拿着国家粮食的同时,他们也是秦灭亡的导火线之一。

一个以立法治国的国家,没有真正的维护他的人,何以立国?何以安百姓?我想,依法治国的前提不应只是合理的法令,更多的是要选拔一批真正为国家,为法令、为国家人民服务的践行者、接班人。

唯有“治狱之人”足清,法才足威,国家才足信,人民才满足。

想到最近频频爆出的“大老虎”,令我厌恶的同时又让我心寒。

厌的是,他们将国家、将百姓对他们的信任付诸东流。

寒的是,会不会有一只“大老虎”此时此刻又在悄无声息中“吞食”人民?敌人在暗,我们在明。

打击“大老虎”也刻不容缓。

但,这是国家、是政府的任务。

而我们,应该更注重身体健康的同时,关注自己的心理健康,关注国家大事,关注点滴小事,培养自己正直而富有责任的品格,更应换位思考,考虑他人。

路温舒,一位儒雅而又独具慧识的人。

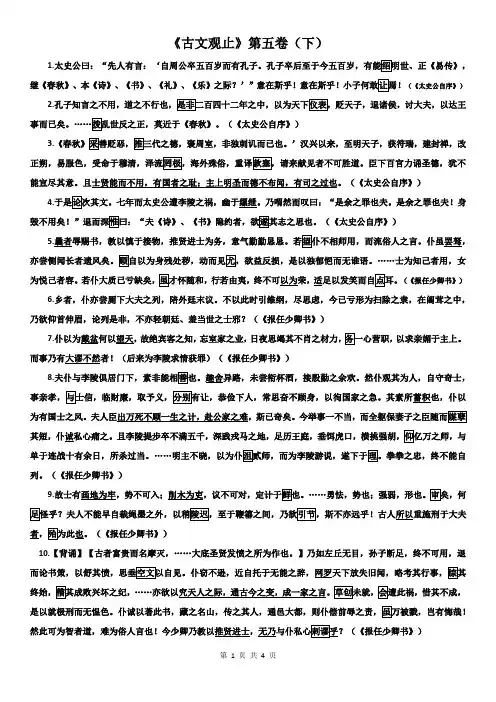

《古文观止》第五卷(下)1.继《春秋》、本《诗》、《书》、《礼》、(《太史公自序》)2.3.能宣尽其意。

且士贤能而不用,有国者之耻;主上明圣而德不布闻,有司之过也。

(《太史公自序》)4.于是论次其文。

七年而太史公遭李陵之祸,幽于缧绁。

乃喟然而叹曰:“是余之罪也夫。

是余之罪也夫!身5.曩者辱赐书,教以慎于接物,推贤进士为务,意气勤勤恳恳。

若望仆不相师用,而流俗人之言。

仆虽罢驽,为悦己者容。

行若由夷,终不可以为荣,适足以发笑而自点耳。

(《报任少卿书》)6.乡者,仆亦尝厕下大夫之列,陪外廷末议。

不以此时引维纲,尽思虑,今已亏形为扫除之隶,在阘茸之中,乃欲仰首伸眉,论列是非,不亦轻朝廷、羞当世之士邪?(《报任少卿书》)7.仆以为戴盆何以望天,故绝宾客之知,忘室家之业,以求亲媚于主上。

而事乃有大谬不然者!(后来为李陵求情获罪)(《报任少卿书》)8.夫仆与李陵俱居门下,素非能相善也。

趣舍异路,未尝衔杯酒,接殷勤之余欢。

然仆观其为人,自守奇士,事亲孝,与士信,临财廉,取予义,分别有让,恭俭下人,常思奋不顾身,以徇国家之急。

其素所蓄积也,仆以为有国士之风。

夫人臣出万死不顾一生之计,赴公家之难,斯已奇矣。

今举事一不当,而全躯保妻子之臣随而媒孽其短,仆诚私心痛之。

且李陵提步卒不满五千,深践戎马之地,足历王庭,垂饵虎口,横挑强胡,仰亿万之师,与列。

(《报任少卿书》)9.故士有画地为牢,势不可入;削木为吏,议不可对,定计于鲜也。

……勇怯,势也;强弱,形也。

审矣,何足怪乎?夫人不能早自裁绳墨之外,以稍陵迟,至于鞭箠之间,乃欲引节,斯不亦远乎!古人所以重施刑于大夫者,殆为此也。

(《报任少卿书》)10.【背诵】【古者富贵而名摩灭,……大底圣贤发愤之所为作也。

】乃如左丘无目,孙子断足,终不可用,退而论书策,以舒其愤,思垂空文以自见。

仆窃不逊,近自托于无能之辞,网罗天下放失旧闻,略考其行事,综其终始,稽其成败兴坏之纪,……亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。

尚德缓刑书汉昭帝逝世,昌邑王刘贺被废黜,汉宣帝刘询刚刚登上皇位。

路温舒呈上奏书,奏书说:昭帝崩,昌邑王贺废,宣帝初即位,路温舒上书,言宜尚德缓刑。

其辞曰:“臣闻齐有无知之祸,而桓公以兴;晋有骊姬之难,而文公用伯。

近世赵王不终,诸吕作乱,而孝文为太宗。

由是观之,祸乱之作,将以开圣人也。

故桓、文扶微兴坏,尊文、武之业,泽加百姓,功润诸侯,虽不及三王,天下归仁焉。

文帝永思至德,以承天心,崇仁义,省刑罚,通关梁,一远近,敬贤如大宾,爱民如赤子,内恕情之所安而施之于海内,是以囹圄空虚,天下太平。

夫继变化之后,必有异旧之恩,此贤圣所以昭天命也。

“往者,昭帝即世而无嗣,大臣忧戚,焦心合谋,皆以昌邑尊亲,援而立之。

然天不授命,淫乱其心,遂以自亡。

深察祸变之故,乃皇天之所以开至圣也。

故大将军受命武帝,股肱汉国,披肝胆,决大计,黜亡义,立有德,辅天而行,然后宗庙以安,天下咸宁。

臣闻《春秋》正即位,大一统而慎始也。

陛下初登至尊,与天合符,宜改前世之失,正始受命之统,涤烦文,除民疾,存亡继绝,以应天意。

“臣闻秦有十失,其一尚存,治狱之吏是也。

秦之时,羞文学,好武勇,贱仁义之士,贵治狱之吏,正言者谓之诽谤,遏过者谓之妖言,故盛服先王不用于世(18),忠良切言皆郁于胸,誉谀之声日满于耳,虚美熏心,实祸蔽塞,此乃秦之所以亡天下也。

方今天下,赖陛下恩厚,亡金革之危、饥寒之患,父子夫妻戮力安家,然太平未洽者,狱乱之也。

夫狱者,天下之大命也,死者不可复生,绝者不可复属。

《书》曰:“与其杀不辜,宁失不经。

”今治狱吏则不然,上下相驱,以刻为明,深者获公名,平者多后患。

故治狱之吏,皆欲人死,非憎人也,自安之道在人之死。

是以死人之血流离于市,被刑之徒比肩而立,大辟之计岁以万数。

此仁圣之所以伤也。

太平之未洽,凡以此也。

夫人情安则乐生,痛则思死,棰楚之下,何求而不得?做囚人不胜痛,则饰词以视之,吏治者利其然,则指道以明之,上奏畏却,则锻练而周内之;盖奏当之成,虽咎繇听之,犹以为死有余辜。

路温舒传介绍_路温舒尚德缓刑书介绍路温舒是西汉著名的司法官,主张“尚德缓刑”,“省法制,宽刑罚”。

路温舒传路温舒尚德缓刑书的内容介绍。

也记载了下面是店铺为你搜集路温舒传介绍的相关内容,希望对你有帮助!路温舒传路温舒是西汉时期的名臣,生卒年月不详,因为他曾经给汉宣帝上书请求减轻刑罚,所以大致上判断他所处的年代应该是在汉昭帝汉宣帝的那段时间。

他一生任职过不少重要的官职,为西汉当时的昭宣中兴做出了不小的贡献。

路温舒的父亲是里的一个守门人,所谓的里,就是当时的一种行政单位级别,比起现在的村子还要小一些。

因为家里穷,所以路温舒小时候就经常需要干活,但是他依旧很努力的抽时间自我学习,等到年纪大一点之后路温舒成为了当地牢狱之中的一个小吏,因此开始学习法律知识,因为文化水平比较高,当时县里有什么麻烦的事情都来找他帮忙。

后来路温舒一边做官一边努力学习,被举为孝廉,成为了县丞,但是之后因为触犯当时的法律而被免官,等到汉昭帝去世,汉宣帝登基的时候,路温舒感觉当时国家的刑罚太过严苛,所以上书希望朝廷可以施行德政,减少刑罚,因此得到了宣帝的信任,得到了提拔,但是后来在寻找出使匈奴的人的时候,路温舒因为上书措辞不当,再次被贬官,然而没过多久,他又再次被启用,成为了一地太守,政绩非常突出,最后死在了当地,在他死后他的儿孙都有着不错的政绩,都曾经成为太守级的大官。

路温舒尚德缓刑书介绍路温舒是西汉时期有名的人物,在当时有着不小的影响,其中他最有名的就是在汉宣帝上位之后没有多久就上书的《尚德缓刑书》,劝诫汉宣帝改变自汉武帝以来的严苛刑罚,崇尚德治,也得到了汉宣帝的认可。

在这次上书之中路温舒提出了“秦有十失,其一尚存,治狱之吏是也。

”就是说,秦虽然灭亡了,但是还是有着一个失误留存了下来,就是刑罚太过严重,重用那些治狱之吏,他们为了自己的“政绩”经常做出严刑拷打的事情,使得很多人被迫受罚,对于老百姓们造成了很大的压力。

这篇文章通过“棰楚之下,和求而不可得”来说明了那些个酷吏是通过怎样一个残酷的方式来逼人就范,表达了路温舒对于百姓的怜悯之情。

关于箴言的诗词《文赋》[魏晋] 陆机余每观才士之所作,窃有以得其用心。

夫放言谴辞,良多变矣,妍蚩好恶,可得而言。

每自属文,尤见其情。

恒患意不称物,文不逮意。

[查看全诗翻译赏析]22《三都赋》[魏晋] 左思总序盖诗有六义焉,其二曰赋。

杨雄曰:“诗人之赋丽以则。

”班固曰:“赋者,古诗之流也。

[查看全诗翻译赏析]23《蝶恋花》[宋代] 赵令何者?夫崔之才华婉美,词彩艳丽,则于所载缄书诗章尽之矣。

如其都愉淫冶之态,则不可得而见。

及观其文,飘飘然仿佛出于人目前。

虽丹青摹写其形状,未知能如是工且至否?仆尝采摭其意,撰成鼓子词十一章,示余友何东白先生。

[查看全诗翻译赏析]24《召公谏厉王弭谤》[先秦] 佚名厉王虐,国人谤王。

召公告曰:“民不堪命矣!”王怒,得卫巫,使监谤者。

以告,则杀之。

国人莫敢言,道路以目。

[查看全诗翻译赏析]25《召公谏厉王止谤》[先秦] 佚名厉王虐,国人谤王。

召公告曰:“民不堪命矣!”王怒,得卫巫,使监谤者。

以告,则杀之。

国人莫敢言,道路以目。

[查看全诗翻译赏析]26《治安策》[两汉] 贾谊臣窃惟事势,可为痛哭者一,可为流涕者二,可为长太息者六,若其它背理而伤道者,难遍以疏举。

进言者皆曰天下已安已治矣,臣独以为未也。

曰安且治者,非愚则谀,皆非事实知治乱之体者也。

夫抱火厝之积薪之下而寝其上,火未及燃,因谓之安,方今之势,何以异此!本末舛逆,首尾衡决,国制抢攘,非甚有纪,胡可谓治!陛下何不一令臣得熟数之于前,因陈治安之策,试详择焉!夫射猎之娱,与安危之机孰急?使为治劳智虑,苦身体,乏钟鼓之乐,勿为可也。

[查看全诗翻译赏析]27《尚德缓刑书》[两汉] 路温舒汉昭帝逝世,昌邑王刘贺被废黜,汉宣帝刘询刚刚登上皇位。

路温舒呈上奏书,奏书说:昭帝崩,昌邑王贺废,宣帝初即位,路温舒上书,言宜尚德缓刑。

其辞曰:“臣闻齐有无知之祸,而桓公以兴;晋有骊姬之难,而文公用伯。

近世赵王不终,诸吕作乱,而孝文为太宗。

尚德缓刑书原文

尚德缓刑书(路温舒)◇原文昭帝崩,昌邑王贺废,宣帝初即位。

路温舒上书,言宜尚德缓刑①。

其辞曰:

“臣闻齐有无知之祸,而桓公以兴;晋有骊姬之难,而文公用伯。

近世赵王不终,诸吕作乱,而孝文为太宗。

由是观之,祸乱之作,将以开圣人也②。

故桓、文扶微兴坏,尊文、武之业,泽加百姓,功润诸侯,虽不及三王,天下归仁焉③。

文帝永思至德,以承天心,崇仁义,省刑罚,通关梁,一远近,敬贤如大宾,爱民如赤子,内恕情之所安,而施之于海内,是以囹圄空虚,天下太平④。

夫继变化之后,必有异旧之恩,此贤圣所以昭天命也。

“往者昭帝即世而无嗣,大臣忧戚,焦心合谋,皆以昌邑尊亲,援而立之。

然天不授命,**其心,遂以自亡。

深察祸变之故,乃皇天之所以开至圣也。

故大将军受命武帝,股肱汉国,披肝胆,决大计,黜亡义,立有德,辅天而行,然后宗庙以安,天下咸宁⑤。

臣闻《春秋》正即位,大一统而慎始也⑥。

陛下初登至尊,与天合符,宜改前世之失,正始受命之统,涤烦文,除民疾,存亡继绝,以应天意⑦。

“臣闻秦有十失,其一尚存,治狱之吏是也。

秦之时,羞文学,好武勇,贱仁义之士,贵治狱之吏,正言者谓之诽谤,遏过者谓之妖言⑧。

故盛服先生不用於世,忠良切言皆郁于胸,誉谀之声日满于耳,虚美熏心,实祸蔽塞⑨。

此乃秦之所以亡天下也。

方今天下赖陛下恩厚,亡金革之危、饥寒之患,父子夫妻,戮力安家⑩。

然太平未洽者,狱乱之也。

“夫狱者,天下之大命也,死者不可复生,绝者不可复属。

《书》曰:‘与其杀不辜,宁失不经。

’今治狱吏则不然,上下相驱,以刻为明,深者获公名,平者多后患。

故治狱之吏皆欲人死。

非憎人也,自安之道在人之死。

是以死人之血,流离于市,被刑之徒,比肩而立,大辟之计,岁以万数,此仁圣之所以伤也。

太平之未洽,凡以此也。

夫人情安则乐生,痛则思死。

棰楚之下,何求而不得?故囚人不胜痛,则饰辞以视之;吏治者利其然,则指道以明之;上奏畏却,则锻练而周内之。

盖奏当之成,虽咎繇听之,犹以为死有馀辜。

何则?成练者众,文致之罪明也。

是以狱吏专为深刻,残贼而亡极,愉为一切,不顾国患,此世之大贼也。

故俗语曰:‘画地为狱,议不入;刻木为吏,期不对。

’此皆疾吏之风,悲痛之辞也。

故天下之患,莫深于狱;败法乱正,离亲塞道,莫甚乎治狱之吏。

此所谓一尚存者也。

“臣闻乌鸢之卵不毁,而后凤凰集;诽谤之罪不诛,而后良言进。

故古人有言:‘山薮藏疾,川泽纳污;瑾瑜匿恶,国君含诟。

’唯陛下除诽谤,以招切言,开天下之口,广箴谏之路,扫亡秦之失,尊文、武之德,省法制,宽刑罚,以废治狱。

则太平之风可兴于世;永履和乐,与天亡极,天下幸甚!”

上善其言。

◇注释①尚德缓刑:祟尚道德,放宽刑罚。

②作:兴,起。

开:启发,引导。

③天下归仁:天下归服于仁德。

语见《论语·颜渊》。

④关:交通要道。

宾:贵宾。

恕情:推己及人。

⑤大将军:指霍光。

股肱:大腿与手臂,喻国君的辅助大臣。

黜:废。

⑥正:整顿。

大一统:以一统为大,即重视一统。

⑦正始受命之统:整顿现在开始受命的纲纪。

涤烦文:清除烦琐的法令条文。

⑧羞文学:以文章博学为耻。

正言者:正直、公正而言者。

⑨盛服先生:指尽忠于国事的大臣。

切言:恳切的言论。

郁:积。

⑩戮力:同心合力。

大命:命脉。

绝:断。

属(zhǔ):连接。

“与其杀不辜”句:见《尚书·大禹谟》,意谓:与其错杀没有犯罪的人,。