中国话剧

- 格式:ppt

- 大小:8.78 MB

- 文档页数:79

话剧的起源与发展

话剧是一种移植到中国的外来戏剧形式,中国话剧由于社会变革需求应运而生。

话剧原本是西方舶来品,英语名为Drama,最初中文译名曾用过新剧、文明戏等名称。

下面是小编为大家带来的话剧的起源与发展的知识,欢迎阅读。

话剧的起源

话剧艺术,一般是指以话和动作作为主要表现手段的戏剧。

在欧洲各国,话剧被通俗称为戏剧。

戏剧的英文为drama、theatre,这源于

希腊的剧场--theaton,意即“观看的场所”。

戏剧艺术最初是由古代人的祭典和巫术仪式等活动演化而来。

后来逐渐发展为有文学、表演、导演、音乐、美术等多种艺术成分组成的综合艺术。

其一般通过人物、情节、场面、冲突等表现一定的立意或主题,展现艺术魅力。

中国早期话剧于1907 年在日本新派剧的直接影响下产生。

当时

称新剧或文明戏。

中国留日学生团体春柳社于东京演出《茶花女》(第三幕)和《黑奴吁天录》。

至今,中国话剧已经走过了百年历史。

1928 年,这种新剧由中国早期戏剧活动家洪深定名为话剧。

话剧的发展

19 世纪末20 世纪初,当西方戏剧涌入中国之时,中国传统的戏

曲也经历着变革思潮的冲击,掀起一股戏曲改良的热潮。

遂有了“时事游戏, 已融入了话剧的形式。

1899 年,上海圣约翰书院的中国学生编演了一出名为《官场丑史》的游戏,演出方式同传统经曲迥然不同,其中一些情节是从传统戏曲中化用过来,为后来以文人演剧活动奠定了基础。

所以,人们把学生演时事新剧作为中国早期话剧的先驱。

中国话剧的第一个繁荣期是五四前后的十年。

这一时期中国话剧。

一、中国话剧的起源话剧是泊来的西方戏剧品种,较之源远流长的中国戏曲艺术,它则是后起之秀,伴随着中国社会走向现代的历史进程,被中国人引进的西方艺术形式,这种艺术形式被中国人不断地吸纳和改造,从而实现了创造性的转化。

中国话剧有别于中国传统戏曲,它不以歌舞演故事,而是以对话、形体动作和舞台布景创造真实的舞台视觉。

但在艺术精神上,同中国的传统戏曲乃至中国的文学艺术建立了内在而深厚的联系。

它已经把一种外来的艺术形式转化具有现代性和民族特色的中国戏剧样式,成为中华民族文学艺术的组成部分。

19世纪末20世纪初,当西方戏剧是涌入中国之时,中国传统的戏曲也经历着变革思潮的冲击,掀起一股戏曲改良的热潮,遂有了“时事新戏”,已溶入了话剧的形式。

1899年,上海圣约翰书院的中国学生编演了一出名为《官场丑史》的新戏,演出方式同传统经曲迥然不同,其中一些情节是从传统戏曲中化用过来,为后来以文人演剧活动奠定了基础。

所以,人们把学生演时事新剧作为中国早期话剧的先驱。

二、中国话剧的萌芽改良的中国戏曲,虽对西方戏剧有所借鉴,但还不是真正的话剧。

学生演剧,虽有些接近话剧,也只能看作是中国话剧的准备,一般戏剧史学家把1907年春柳社在东京上演的《茶花女》和《黑奴吁天录》作为中国话剧史开端的标志。

李叔同、欧阳予倩诸人创办的春柳社于1907年春,在东京演出了法国小仲马的名剧《茶花女》的第三幕,获得了在东京的中外人士的称赞。

他们的演出“全部用的是口语对话,没有朗诵,没有加唱,还设有独白、旁白”。

这种演出形态,可以说已是话剧。

不久,又演出了根据斯托夫人的小说《汤姆叔叔的小屋》改编的话剧《黑奴吁天录》。

此剧在内容上很有现实性,采用分幕方法,以及对话的动作演绎故事的特点,有接近生活真实的舞台形象,确立了中国前所未有的新剧形态,即后来才定名的话剧艺术形态。

三、文明戏的脚印文明戏是当时中西文化的激烈碰撞中的产物,是中国话剧的一种“不中不西,亦中亦西,不新不旧,亦新亦旧,杂糅混合的过渡形态”。

话剧发展简史公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-一、中国话剧的起源话剧是泊来的西方戏剧品种,较之源远流长的中国戏曲艺术,它则是后起之秀,伴随着中国社会走向现代的历史进程,被中国人引进的西方艺术形式,这种艺术形式被中国人不断地吸纳和改造,从而实现了创造性的转化。

中国话剧有别于中国传统戏曲,它不以歌舞演故事,而是以对话、形体动作和舞台布景创造真实的舞台视觉。

但在艺术精神上,同中国的传统戏曲乃至中国的文学艺术建立了内在而深厚的联系。

它已经把一种外来的艺术形式转化具有现代性和民族特色的中国戏剧样式,成为中华民族文学艺术的组成部分。

19世纪末20世纪初,当西方戏剧是涌入中国之时,中国传统的戏曲也经历着变革思潮的冲击,掀起一股戏曲改良的热潮,遂有了“时事新戏”,已溶入了话剧的形式。

1899年,上海圣约翰书院的中国学生编演了一出名为《官场丑史》的新戏,演出方式同传统经曲迥然不同,其中一些情节是从传统戏曲中化用过来,为后来以文人演剧活动奠定了基础。

所以,人们把学生演时事新剧作为中国早期话剧的先驱。

二、中国话剧的萌芽改良的中国戏曲,虽对西方戏剧有所借鉴,但还不是真正的话剧。

学生演剧,虽有些接近话剧,也只能看作是中国话剧的准备,一般戏剧史学家把1907年春柳社在东京上演的《茶花女》和《黑奴吁天录》作为中国话剧史开端的标志。

李叔同、欧阳予倩诸人创办的春柳社于1907年春,在东京演出了法国小仲马的名剧《茶花女》的第三幕,获得了在东京的中外人士的称赞。

他们的演出“全部用的是口语对话,没有朗诵,没有加唱,还设有独白、旁白”。

这种演出形态,可以说已是话剧。

不久,又演出了根据斯托夫人的小说《汤姆叔叔的小屋》改编的话剧《黑奴吁天录》。

此剧在内容上很有现实性,采用分幕方法,以及对话的动作演绎故事的特点,有接近生活真实的舞台形象,确立了中国前所未有的新剧形态,即后来才定名的话剧艺术形态。

三、文明戏的脚印文明戏是当时中西文化的激烈碰撞中的产物,是中国话剧的一种“不中不西,亦中亦西,不新不旧,亦新亦旧,杂糅混合的过渡形态”。

雷雨故事梗概《雷雨》是中国现代戏剧史上的经典之作,由曹禺创作于20世纪30年代,被誉为中国话剧的里程碑之作。

该剧以上海滩为背景,以家庭纷争为主线,展现了上层社会的丑恶和人性的扭曲,是一部充满悲剧色彩的现实主义话剧。

故事发生在上海一户富贵人家,家族成员之间的纷争和矛盾成为了整个故事的主线。

家族长辈吴老爷和吴夫人对待子女的方式截然不同,导致了子女之间的矛盾不断升级。

吴家的长子吴文彩是一个放荡不羁的青年,他与继母吴夫人之间的矛盾日益加深,最终导致了悲剧的发生。

吴夫人为了保护自己的利益,不惜牺牲自己的儿子,最终导致了吴文彩的悲剧结局。

与此同时,吴家的次子吴文学也被描绘成一个软弱无能的形象,他在家庭矛盾中摇摆不定,最终也成为了家庭矛盾的牺牲品。

吴家的女儿吴琼则是一个叛逆的少女,她与母亲吴夫人之间的矛盾也成为了整个故事的一个重要线索。

在家庭矛盾的交织之下,整个吴家逐渐走向了崩溃的边缘。

吴家的家庭成员在激烈的矛盾冲突中,最终都无法逃脱悲剧的结局。

整个故事以雷雨交加的天气作为背景,预示着整个家庭的命运将会发生巨大的变化。

在《雷雨》中,曹禺通过对家庭纷争的描绘,展现了上层社会的丑恶和人性的扭曲。

他以细腻的笔触描绘了吴家家庭成员之间的矛盾和冲突,展现了他们各自的性格特点和内心的挣扎。

整个故事情节紧凑,气氛紧张,充满了悲剧色彩。

通过《雷雨》这部作品,曹禺深刻地揭示了上层社会的丑恶和人性的扭曲,对当时社会的种种弊端进行了深刻的剖析。

这部作品不仅在当时引起了轰动,也成为了中国现代戏剧史上的经典之作,对后世的文学创作产生了深远的影响。

总的来说,《雷雨》是一部具有深刻现实主义意义的作品,通过对家庭纷争的描绘,展现了上层社会的丑恶和人性的扭曲,是中国现代戏剧史上的经典之作。

中国传统戏曲和话剧表演艺术的探索中国传统戏曲和话剧是两种具有代表性的表演艺术形式,虽然它们有很多共性,但在诸多方面也存在明显的差别。

本文将从历史渊源、表演形式、创新技术等方面进行探索,以期对这两种艺术形式进行更全面的了解。

一、历史渊源中国传统戏曲是一种综合性的艺术形式,起源于唐代,经过宋、元、明、清等时期的演化和发展,到了20世纪初期,已形成了川剧、京剧、粤剧、越剧等多种音乐剧种。

戏曲以其独特的表演手法和表达方式,深受中国人民的喜爱,在中国传统文化中占有重要地位。

话剧则是一种西方传入的新型戏剧形式,起源于18世纪的欧洲,经过近两个世纪的发展,成为了一种普遍流行的表演艺术形式。

20世纪初期,话剧传入中国,受到了当时新文化运动的影响和推动,迅速在中国国内发展壮大。

但是,由于中国传统文化与西方文化的差异,因此话剧在中国的发展也出现一些特色和变化。

二、表演形式中国传统戏曲的表演形式以唱、念、做、打、舞为主要手段,其中唱腔和动作表演是最为重要的两个方面。

唱腔表现了人物的性格特点,能够传达出真情实感;而动作表演则能够反映出戏曲人物的身份、情感和行为特征。

戏曲表演具有高度的舞台感染力和戏剧性。

话剧则不同,其表演形式更注重于对话的演绎和现实人物的形象塑造。

演员在表演过程中,需要发挥自己的演技和创造力,将角色的内心情感透露出来。

话剧的表演形式比较自然、接近现实,反映出了一种人类生存状态。

三、文字和音乐中国传统戏曲大多数采用古体诗和韵文的形式作为戏曲剧本的基础。

同时,它们需要配合着特殊的音乐元素,包括乐器演奏、唱腔和舞蹈等,以形成独特的戏曲音乐形式。

戏曲的音乐和文学特色相得益彰,是整个戏曲表演不可缺少的重要部分。

话剧则强调的是现代文学的形式,主要采用白话文的形式表达剧本内容,有时也会加入歌曲、音乐和唱腔等元素,以增加魅力和戏剧性,但这些元素不像戏曲那样占有主导地位。

四、创新技术尽管中国传统戏曲和话剧各自都有其独特的表演形式和特色,但是,随着时代的发展和科技的进步,这两种表演艺术也开始吸收新鲜血液,引进各种现代科技手段,尤其是在舞美方面的创新更加迅速。

中国当代戏剧中的话剧现象与剧场演出中国当代戏剧作为一种艺术形式,近年来在国内外取得了巨大的发展。

其中,话剧作为一种主要的剧种,成为了中国戏剧界的重要组成部分。

话剧的演出形式和内容多样化,受到了广大观众的喜爱。

本文将探讨中国当代戏剧中的话剧现象与剧场演出。

首先,中国当代戏剧中的话剧现象得到了广泛的关注和推崇。

话剧作为一种现代化的戏剧形式,具有较强的表现力和观赏性。

它以对话为主要表达方式,通过人物之间的交流来展现故事情节和主题思想。

与传统戏剧相比,话剧更加注重真实生活的再现,更贴近观众的生活经验和情感体验。

在中国当代戏剧中,话剧的创作和演出已经成为了一种主流趋势。

其次,剧场演出是话剧的重要呈现方式。

剧场作为话剧演出的场所,不仅提供了良好的表演环境,还能够为观众提供全方位的观赏体验。

剧场的舞台设计、灯光效果、音响设备等都能够增强话剧的艺术感染力和观赏效果。

此外,剧场演出还能够为观众提供社交交流的机会,观众可以与演员、其他观众进行互动,增加了观赏的乐趣和参与感。

中国当代戏剧中的话剧现象与剧场演出还受到了社会和市场的推动。

随着中国社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对于文化艺术的需求也越来越高。

话剧作为一种高雅的艺术形式,能够满足人们对于精神文化享受的需求。

同时,剧场演出也成为了一种时尚和潮流,吸引了越来越多的观众参与其中。

市场经济的推动也促使了话剧创作和演出的多样化发展,不断涌现出优秀的作品和演出团队。

然而,中国当代戏剧中的话剧现象与剧场演出也面临一些挑战和问题。

首先,话剧的创作与演出需要大量的人力、物力和财力投入。

这对于一些小剧团和独立剧作家来说是一种巨大的压力。

同时,剧场演出的票价也较高,使得一些观众望而却步。

其次,话剧的创作和演出水平不均衡,优秀的作品和演出团队相对较少。

这需要加强对话剧创作和演出人才的培养,提高行业整体水平。

为了进一步推动中国当代戏剧中的话剧现象与剧场演出的发展,可以采取一系列的措施。

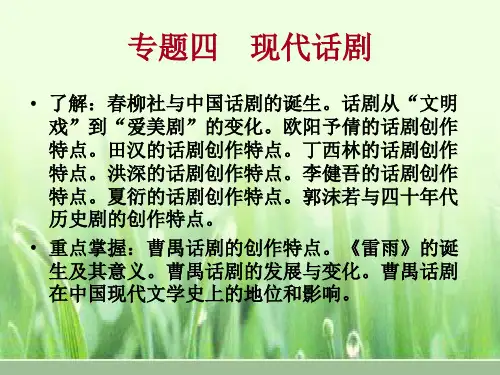

中国话剧的发展话剧,即,出现于20世纪初的中国现代戏剧,实际上是“舶来品”——即使在今天,排演外国剧目,尤其是莎士比亚剧目,也仍然是中国话剧寻找舞台表达的一种方式。

在某种意义上,话剧,是与中国的新文化运动(1910年代中期-1920年代早期)相伴生的一种新生的文艺方式。

说它是“新生”,是因为对于20世纪初的中国戏曲观众、演员来说,话剧与中国传统戏曲的“歌舞演故事”的表演形态非常不一样,是一种完全不同的演出类型。

20世纪初,伴随着在国外留学的留学生们将他们在国外不同地方的看到的以“说话”为主体的、以写实为美学追求的“drama”带回到中国,话剧,这样一种新的文艺形态逐渐在城市青年中流传,成为开启民智的艺术形式。

1928年,洪深将这一表演形式命名为“话剧”,以此区别与中国传统戏剧——“戏曲”——这样一种表演形式。

然而在中国,话剧的发展在开始的时候并不算顺利。

原因有二,首先,在民国时期,无论在大城市还是在农村,戏曲仍然是主要的商业演出形态;其次,话剧的发展也受制于当时的物质条件。

尤其在1930年代以后,抗日战争爆发且逐渐渗透到中国的方方面面,很难有物质条件能够支持话剧的演出。

因此,在20世纪前半页,话剧的发展基本上局限。

就在这样艰难的条件中,中国话剧的创作与演出仍然取得了长足的进步。

在话剧剧本创作方面,以曹禺、田汉、郭沫若、陈白尘、丁西林等为代表的剧作家,无论在悲剧、喜剧还是在历史剧、诗剧方面,都有建树;在演出方面,从文明戏、商业戏剧到大后方的演剧运动,在物质水平极低的情况下,也坚持着探索话剧美学的发展方向。

1949年以后,随着中华人民共和国的成立,话剧的发展也迎来一个小小的高潮期。

这个高潮,首先表现为场馆的建设、成建制的话剧演出团队的成立以及以欧洲的院场合一制度为模板的“保留剧目”的建设。

在这种制度建设与物质保障的基础上,中国话剧从创作到演出都迎来了一个小高潮。

这其中以1958年焦菊隐在北京人艺导演的《茶馆》为代表,中国话剧开始逐渐创造自己的舞台风格。

国家大剧院适合初中生看的的话剧

案例一:

国家大剧院适合初中生看的的话剧《雷雨》是剧作家曹禺创作的一部话剧,发表于1934年7月《文学季刊》。

此剧以1925年前后的中国社会为背景,描写了一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭的悲剧。

剧中以两个家庭、八个人物、三十年的恩怨为主线,伪善的资本家大家长周朴园,受新思想影响的单纯的少年周冲,被冷漠的家庭逼疯了和被爱情伤得体无完肤的女人蘩漪,对过去所作所为充满了罪恶感、企图逃离的周萍,还有意外归来的鲁妈,单纯着爱与被爱的四凤,受压迫的工人鲁大海,贪得无厌的管家等,不论是家庭秘密还是身世秘密,所有的矛盾都在雷雨之夜爆发,在叙述家庭矛盾纠葛、怒斥封建家庭腐朽顽固的同时,反映了更为深层的社会及时代问题。

案例二:

国家大剧院适合初中生看的的话剧《茶馆》是现代文学家老舍于1956年创作的话剧,是中国戏剧创作的经典作品。

该剧展示了戊戌变法、军阀混战和新中国成立前夕三个时代近半个世纪的社会风云变化。

通过一个叫裕泰的茶馆揭示了近半个世纪中国社会的黑暗腐败、光怪陆离,以及在这个社会中的芸芸众生。

该作品的特点是不煽情,语言平实、口语化,却能表达深刻的感情,能让人落泪,是中国话剧史上的瑰宝。

《茶馆》结构上分三幕,以老北京一家叫裕泰的大茶馆的兴衰变迁为背景,展示了从清末到北洋军阀时期再到抗战胜利以后的近50年间,北京的社会风貌和各阶层的不同人物的生活变迁。

每一幕写一个时代,北京各阶层的三教九流人物,出入于这家大茶馆,全剧展示出来的是一幅幅气势庞大的历史画卷,形象地说明了旧中国的必然灭亡和新中国诞生的必然性。

中国不可错过的经典话剧中国的十大经典话剧你都了解过吗?话剧都出自于耳熟能详的故事,在人们面前演得绘声绘色。

经典不可磨灭,让我们来一起了解一下吧!十大经典话剧介绍1、《雷雨》:中国话剧百年第一戏中国话剧史的一座丰碑,它使24岁的曹禺一鸣惊人,使中国话剧走向成熟。

中国话剧这一百年来,如果只选一部戏作为代表,则非《雷雨》莫属。

它是中国第一部可读、可演的话剧,它的诞生打破了此前中国只能演国外话剧的局面;它是中国话剧史上演出最多、演出团体最多的杰作,是中国话剧百年史的神话和奇迹;《雷雨》几十年的演出史,同时也是一部中国话剧导演艺术史和社会接受史,更是中国话剧表演的发展史。

这些都使《雷雨》成为当之无愧的“中国话剧百年第一戏”。

2、《茶馆》:“东方舞台上的奇迹” 当代中国话剧舞台最享盛名的保留剧目,老舍后期创作中最为成功的作品,被外国专家誉为“东方舞台上的奇迹”。

当话剧后辈们不断以仰望的姿态回望这部经典时发现,剔除庞杂的情节转合、剔除特有时代的立场判断,游走于老舍笔端的其实是一种“大写意”式的蓄势而发的经典东方美学。

1980年9月,《茶馆》应邀赴前西德、法国和瑞士三国演出,中国话剧第一次走出国门。

到2004年5月27日,《茶馆》公演500场……一部三幕话剧,世俗百态、小人物的悲欢离合,浓缩了中国半世纪的沧桑沉浮,为后世留下一个巨大的文化背影。

3、《屈原》:历史剧集大成者《屈原》不但是上世纪40年代革命历史剧最辉煌的代表作,而且在整个现代文学史上,也是不可多得的艺术瑰宝。

这部一气十天呵成的五幕历史剧,可谓话剧巨匠郭沫若历史剧当中成就最高、影响最大的集大成者,淋漓尽致地展现了郭氏的革命浪漫主义风格。

日本、苏联、罗马尼亚、捷克等国上演《屈原》共达600余场,创中国话剧在国外上演最高纪录。

4、《压迫》:现代主义话剧的典范作于1925年冬天的独幕剧《压迫》,被洪深认为是“那时期创作喜剧中的惟一杰作”。

该剧创造出了堪称典范的人物语言和最为人称道的剧作结构,在同期大多数粗糙、低质的作品中显得凤毛麟角一般可贵。

第十节 话 剧中国早期话剧,是在光绪三十三年(1907年)日本新派剧的直接影响下产生。

初称新剧或文明戏。

是以对话和动作表演故事,有直接、逼真反映生活的特点。

宣统三年(1911年)四到六月间,有全国影响的新剧团体——进化团,由任天知和汪优游等,带团由上海到芜湖,演出于芜湖大戏团。

演出新剧有《都督梦》、《黄金赤血》、《共和万岁》。

五月,芜湖齐悦义发起组织新剧表演团体迪智群。

六月,进化团由芜湖到九江。

在此影响下,民国元年(1912年)8月,安庆张恼吾也成立了醒民新剧团,王无恐、王山樵等参加;该团分化后,一部分别为新民团,赴寿州演出。

一部分为安庆醒民新剧流动团,赴大通、青阳、木镇、陵阳演出。

芜湖成立迪智群剧团,于民国2年6月,从江西到安庆演出。

此后,新剧便逐渐消沉,安庆、芜湖,只在节日和学校校庆上演出。

不到10年遂销声匿迹。

民国27年,京沪一带流亡学生和知识界人士,组成各种救亡宣传团体,经安徽各地,随演随走。

民国26年冬,一些由京沪一带流亡到阜阳以及阜阳本地的学生,组成皖北抗战艺术社。

社长程南秋,副社长吕霞光。

先后排演了大戏《回春之曲》、《八百壮士》、《雷雨》和小戏《打鬼子去》、《马百计》等20多部,在阜阳县城大观等处演出。

次年夏天曾冒炎暑到立煌县(今金寨县,当时为国民党省政府所在地)和当地青年剧团合作演出《前夜》。

民国28年春,该团由阜阳军政当局以“危险人物所组成”为由而下令解散。

民国28年,安徽省动员委员会青抗会在立煌县成立青年剧团。

负责戏剧的刘保罗,早在民国20年曾担任“左翼戏剧家联盟”的党团书记。

负责音乐的孟波、美术的莫璞,皆为知名艺术人士。

该团成立前曾和演剧六队合演《飞将军》(洪深编剧、许晴导演),和“皖干班”合演章泯写的《我们的故乡》。

成立后曾演出自编《汪平沼协定》(许睛编、导并主演)、《满城风雨》(刘保罗编导),两剧影响甚大。

以后又演出了冼群写的《小三··154子》、《一心堂》等。