无线电发展史

- 格式:doc

- 大小:113.00 KB

- 文档页数:4

什么是无线电?无线电是通过电磁波传输信号的一种通信方式。

它利用电磁波的波动特性,将声音、图像等信息转化为电信号,并通过无线电设备进行发送和接收。

无线电通信技术诞生于19世纪末,是现代通信领域的重要基础。

一、无线电的起源与发展无线电技术的发展源于19世纪的电磁学研究。

1831年,迈克尔·法拉第首次发现了电磁感应现象,为后来的无线电通信奠定了基础。

1895年,马克士韦提出了电磁波方程,确定了电磁波的存在和传播规律,为无线电通信的实现提供了理论支持。

此后,无线电通信技术飞速发展,从最初的无线电报到现在的卫星通信,无线电已经成为人类生活中不可缺少的一部分。

二、无线电的工作原理无线电通信是利用电磁波的传播特性进行信息传输的一种技术。

它通过将声音、图像等信息转化为电信号,并利用无线电设备将信号转化为电磁波进行传播。

无线电设备中的发射器负责将信号转化为电磁波并进行发送,而接收器则负责接收电磁波并将其转化为原始的声音、图像等信息。

无线电通信技术的关键在于合理地调控电磁波的频率、功率等参数,以实现可靠的信息传输。

三、无线电的应用领域无线电通信技术广泛应用于各个领域,如广播、电视、手机通信、卫星通信等。

其中,广播和电视是无线电通信的最早应用领域之一。

通过广播和电视,人们可以接收到来自世界各地的信息,丰富了生活。

而手机通信则使人们能够随时随地进行语音、短信、互联网等多种通信方式,极大地方便了人们的生活。

同时,卫星通信技术使得全球范围内的通信成为可能,为天气预报、导航定位等提供了重要支持。

无线电技术的快速发展推动了人类社会的进步和信息交流的便利化。

无线电不仅改变了人们的生活方式,也影响了国家的发展和国际间的联系。

随着科技的不断进步,无线电通信技术将继续创新,为人类社会带来更多的便利和可能性。

什么是无线电?这个问题已经不再是一个谜团,它已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。

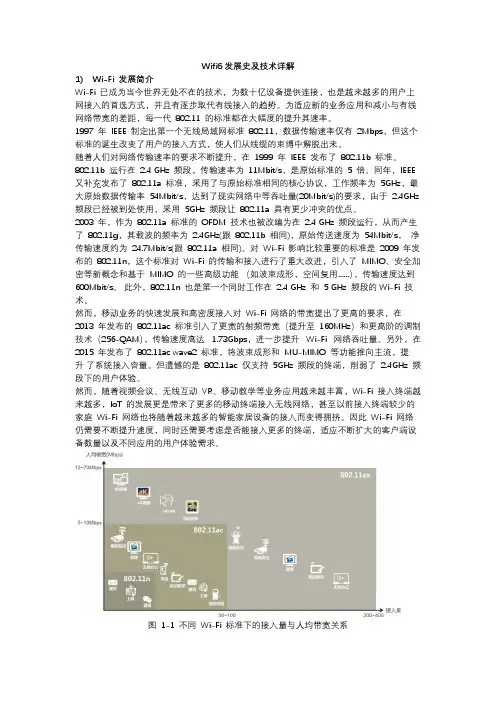

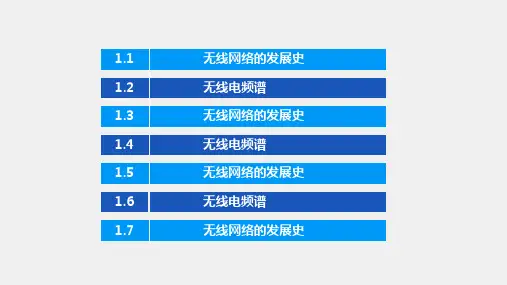

Wifi6发展史及技术详解1)Wi-Fi 发展简介Wi-Fi 已成为当今世界无处不在的技术,为数十亿设备提供连接,也是越来越多的用户上网接入的首选方式,并且有逐步取代有线接入的趋势。

为适应新的业务应用和减小与有线网络带宽的差距,每一代802.11 的标准都在大幅度的提升其速率。

1997 年IEEE 制定出第一个无线局域网标准802.11,数据传输速率仅有2Mbps,但这个标准的诞生改变了用户的接入方式,使人们从线缆的束缚中解脱出来。

随着人们对网络传输速率的要求不断提升,在1999 年IEEE 发布了802.11b 标准。

802.11b 运行在2.4 GHz 频段,传输速率为11Mbit/s,是原始标准的5 倍。

同年,IEEE 又补充发布了802.11a 标准,采用了与原始标准相同的核心协议,工作频率为5GHz,最大原始数据传输率54Mbit/s,达到了现实网络中等吞吐量(20Mbit/s)的要求,由于2.4GHz 频段已经被到处使用,采用5GHz 频段让802.11a 具有更少冲突的优点。

2003 年,作为802.11a 标准的OFDM 技术也被改编为在2.4 GHz 频段运行,从而产生了802.11g,其载波的频率为2.4GHz(跟802.11b 相同),原始传送速度为54Mbit/s,净传输速度约为24.7Mbit/s(跟802.11a 相同)。

对Wi-Fi 影响比较重要的标准是2009 年发布的802.11n,这个标准对Wi-Fi 的传输和接入进行了重大改进,引入了MIMO、安全加密等新概念和基于MIMO 的一些高级功能(如波束成形,空间复用......),传输速度达到600Mbit/s。

此外,802.11n 也是第一个同时工作在2.4 GHz 和5 GHz 频段的Wi-Fi 技术。

然而,移动业务的快速发展和高密度接入对Wi-Fi 网络的带宽提出了更高的要求,在2013 年发布的802.11ac 标准引入了更宽的射频带宽(提升至160MHz)和更高阶的调制技术(256-QAM),传输速度高达 1.73Gbps,进一步提升 Wi-Fi 网络吞吐量。

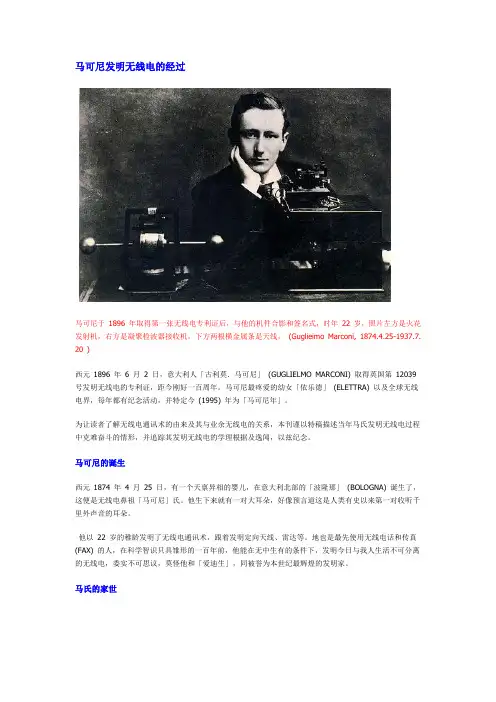

马可尼发明无线电的经过马可尼于1896 年取得第一张无线电专利证后,与他的机件合影和签名式,时年22 岁,照片左方是火花发射机,右方是凝聚检波器接收机,下方两根横金属条是天线,(Guglieimo Marconi, 1874.4.25-1937.7.20 )西元1896 年6 月2 日,意大利人「古利莫.马可尼」(GUGLIELMO MARCONI) 取得英国第12039 号发明无线电的专利证,距今刚好一百周年。

马可尼最疼爱的幼女「依乐德」(ELETTRA) 以及全球无线电界,每年都有纪念活动,并特定今(1995) 年为「马可尼年」。

为让读者了解无线电通讯术的由来及其与业余无线电的关系,本刊谨以特稿描述当年马氏发明无线电过程中克难奋斗的情形,并追踪其发明无线电的学理根据及逸闻,以兹纪念。

马可尼的诞生西元1874 年4 月25 日,有一个天禀异相的婴儿,在意大利北部的「波隆那」(BOLOGNA) 诞生了,这便是无线电鼻祖「马可尼」氏。

他生下来就有一对大耳朵,好像预言道这是人类有史以来第一对收听千里外声音的耳朵。

他以22 岁的稚龄发明了无线电通讯术,跟着发明定向天线、雷达等。

地也是最先使用无线电话和传真(FAX) 的人,在科学智识只具雏形的一百年前,他能在无中生有的条件下,发明今日与我人生活不可分离的无线电,委实不可思议,莫怪他和「爱迪生」,同被誉为本世纪最辉煌的发明家。

马氏的家世马氏家中富有,父亲「吉西比」(GIUSEPPE) 是位成功的商业家,第一任妻子生一男孩时(LUIGI),因难产而逝世;第二任妻子是位美丽温柔的爱尔兰籍(IRELAND) 音乐教师,名叫「安妮」(ANNIE),也即是马氏的生母。

安妮生二男孩,大孩名叫「阿方索」(ALPHONSO),次男便是马氏,二人相差9 岁,所以马氏就成安妮的宠儿。

母子二人相依为命,情深似海,母亲的照顾和鼓励,在马氏研发无线电的过程中,影响极为深远。

马氏幼年的实验马氏的父亲望子成龙,由于马氏幼年时没考取海军学校,老马指责马氏的「玩具」是荒废学业的祸源,见之便毁弃不误。

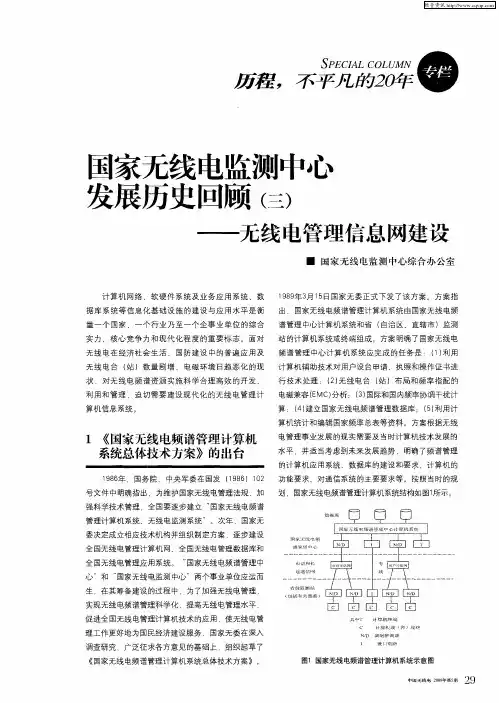

无线电发展史无线电国际频率划分是由国际电联无线电行政大会考虑会员国的建议的基础上确定的,是国际无线电规则的重要组成部分。

第一次国际频率划分是在1906年柏林无线电大会,指定500和1000kHz频率为船到岸电报的一般公众业务频率。

因为只有一种业务,不能叫做频率划分表。

船—岸无线电通信集中在500kHz 开始不久,很大程度上,因为船载天线的共振特性,该频率很快成为全球呼叫和遇险频率,并保持到今天。

船—岸电台工作频率围绕500kHz 分组工作在375—550kHz 频段。

长距离点到点通信开发200kHz 以下的频率,因为这个数量级的频率的传播特性适合长距离无线电通信。

无线电广播在550—600kHz 范围开始工作,并在一段时间内与海上移动业务争夺恰好高于500kHz 的频谱空间;但最后确定在535—1605 kHz 频段。

这样,在1912年制定了第一的国际频率划分表,正式开始了为各种无线电业务划分频率。

两次世界大战的需要,生活各方面需要的扩大,科研和开发的增加,满足这些需求和新技术的出现,例如空间无线电通信已为加强频谱的使用施加无情的压力,使用频率越来越向高端扩展。

第一次世界大战证明高频世界范围的无线电通信是非常重要的,对率划分提出强烈的需求—1927年华盛顿无线电大会增加了频率划分。

五年后,1932年马德里无线电大会将划分表扩展到30MHz。

六年后,1938年开罗无线电大会将划分表扩展到200MHz(欧洲地区),在美洲大陆频谱扩展到300MHz ,供进一步研究和试验用。

第二次世界大战为频谱带来新的应用,例如雷达,民航需要瞬时和可靠的全球通信有巨大的扩展,广泛使用双向无线电,FM/TV 广播和微波中继通信。

仅美国军队具有一个频率高达30 MHz 的频率划分计划。

这些新的需求和1938年开罗无线电大会以来九年的发展导致1947年大西洋城无线电大会将频率划分表扩展到10.5GHz 并且无线电业务扩展到15种。

RFID的发展历史RFID(Radio Frequency Identification)是一种无线通信技术,用于识别和跟踪物体。

它通过无线电信号将数据从标签传输到读写器,实现自动识别和数据采集。

下面将详细介绍RFID的发展历史。

1. 早期发展阶段(1940年代-1970年代)RFID的起源可以追溯到二战期间。

当时,英国和德国的军队使用无线电信号来识别飞机。

1945年,英国科学家Léon Theremin发明了一种被称为“被动无线电标签”的设备,可以通过无线电信号来识别物体。

然而,由于当时技术限制和高成本,RFID在此阶段并未得到广泛应用。

2. 成熟阶段(1980年代-1990年代)1980年代,随着微处理器技术的发展,RFID开始迈向成熟阶段。

美国麻省理工学院(MIT)的研究人员在1983年首次提出了使用RFID技术进行自动识别的概念。

随后,IBM公司和其他一些公司开始研发商用RFID系统。

在1990年代,RFID技术逐渐应用于物流和供应链管理领域,以提高物流效率和减少人工操作。

3. 标准化阶段(2000年代)2001年,国际电信联盟(ITU)发布了一项关于RFID技术的全球标准。

这一标准为RFID的应用提供了统一的规范,促进了RFID技术的全球推广和应用。

随着标准的制定,RFID技术开始在零售、医疗、交通等领域得到广泛应用。

4. 发展阶段(2010年至今)进入21世纪,RFID技术得到了进一步的发展和创新。

尤其是近年来,随着物联网(IoT)的兴起,RFID技术作为物联网的重要组成部分,得到了更广泛的应用。

RFID标签的成本逐渐下降,读写器的性能不断提高,使得RFID技术在物流追踪、智能交通、智能零售等领域发挥了重要作用。

目前,RFID技术已经成为现代物流和供应链管理的重要工具。

它可以实现对物流环节的实时监控和管理,提高物流效率和准确性。

同时,RFID技术也被应用于智能交通系统中,实现车辆自动识别和收费。

无线电发展简史无线电电子学是在早期电磁学和电工学基础上发展起来的,它是利用电磁波作为信息载体加以传播的一门科学技术.(1)准备条件早在1865年,麦克斯韦从电磁理论研究中就预言电磁波能以波的形式向外传播,其速度与光速相同.1887年德国物理学家赫兹以著名的电火花放电实验证明了麦克斯韦的预言.他们的科学成果,为无线电通讯技术的兴起作了理论上和实验上的准备.与此同时,爱迪生在研究如何延长碳丝白炽灯的寿命时,意外地发现了在灯丝与加有正电压的电极间有电流通过,而电极为负压时则无电流,这种热电子发射效应当时称作爱迪生效应,这一效应为后来电子管的发明准备了条件.在此以前,美国莫尔斯在1837、1838年发明电磁式电报机和点划组合的莫尔斯电码,1844年建成了从华盛顿到巴尔的摩的电报线路;贝尔1876年试验电话通话成功,1878年发展为波士顿与纽约间的长途通话(300 km).所有这些,都为无线电电子学的发展与广泛应用准备了充分条件.(2)马可尼与波波夫1890年法国物理学家布兰利改进了赫兹的电波接收装置,能在140 m以外探测到赫兹电波.英国物理学家洛奇发明粉末检波器,改进电路,在800 m外成功地接收到用莫尔斯电码发送的信号.最有影响的要属意大利人马可尼的工作.1895年,他在大量成功的无线电发送接收实验中发明了天地线装置,改进了发射机与接收机,利用当时仅有的金属检波器,有效地把无线电传播距离增加到2.8 km. 1896年,电波已能飞越英吉利海峡(45英里), 1901年又首次完成了横渡大西洋(3200 km)的试验,由此诞生了无线电报.1899年,德国人布劳恩还研制出一套能够调谐的接收系统,既能排除干扰,又大大提高了灵敏度,从根本上改进了马可尼的无线电系统.为此,马可尼和布劳恩共同获得1909年诺贝尔物理学奖金.与此同时,俄国物理学家波波夫也对无线电通讯做出重要贡献.1895年他发表了论文,并公开表演了他制作的“雷电指示器”,实际上就是一台无线电接收机;1896年又成功地表演了无线电电报,传播距离250 m,传送的第一个电文就是“赫兹”.他长期致力于航海的无线电通讯,并在救援阿非利加号军舰触礁中发挥了实际效用,到1900年通信距离已达45 km.(3)三极管的诞生与电子技术的突破早期的无线电通讯,由于缺乏相应的电子元件,只能限于短距离的符号通讯,发展受到限制.1904年英国工程师弗莱明利用热电子发射效应,发明了热电子真空二极管,可用来检测无线电信号,有灵敏的检波整流作用.1906年美国德福雷斯特制成真空三极管,具有放大与控制作用,并可用于发生高频振荡信号,从而代替了电火花发生器和高频交流发电机,成为无线电技术中最基本、最关键的电真空器件.并为无线电技术由长波向短波发展提供了条件.1906年圣诞节前夕,美国费森登利用50 kHz发电机作发射机,用微音器直接串入天线实现调制,首次完成用无线电波从波士顿传送语言和音乐的实验,使大西洋航船上的报务员能够听到,创立了现代意义的无线电广播三权管的运用,大大促进了无线电波的发射和接收.第一次世界大战推动了通讯技术.1913年美国电工学家阿姆斯特朗设计出再生式放大线路,1919年又设计出超外差式接收机.同时,哈特莱等先后改进了振荡电路,无线电广播与收音机迅速发展.1919年,第一个定时广播电台在英国建成.1920年,美国匹茨堡建成了第一座商业电台(KDKA),第一天播音时把当天总统竞选结果立即告知人们,获得巨大成功.1926年美国组成世界上第一个全国广播网.在此期间,加拿大、澳大利亚、丹麦、前苏联、法、英、德、意、日以及墨西哥也都相继建立了无线电台,到1930年已经形成全球性的无线电广播系统.(4)开发短波区段早期无线电通讯使用的都是长波,这一方面限于发射设备的频率不太高,另一方面只知道电磁波传播中波的波长越长衰减越小.实际上沿地球表面传播的长波,受天线限制,无法再增大传播距离.而随着电子技术的发展,低频区段已感拥挤不堪,广播和军事的需要,都要求开发短波区段.早在1900年,已经有人偶尔收到过直视距离之外的短波信号.英国的亥维赛和美国的肯涅利认为波长几十米的短波可被高空的电离层反射回来,经多次反射,即可增大传播距离.这一观点到1924年被英国物理学家阿普顿的实验证实和补充.而三极管的产生,又提供了技术条件,于是无线电广播和通讯得以迅速向短波区域发展起来.美国早在第一次世界大战就开始研究军用短波通讯技术,到1918年已研制成功波长为70 m~150 m的发射接收设备.继之,出现了一代新的电子器件:1921年美国的赫耳制成大功率微波器件磁控管,可产生几米波长的超短波.1923年拉文德发明了比三极管更适用于高频的五极管.1933年阿姆斯特朗发明了调频技术,1939年发明了适用于超短波放大和振荡的速调管.美国从1929年开始采用超短波通讯.到30年代以后无线电通讯已进入10 m以内波长的超短波波段.(5)电视与雷达当实现了用无线电波传播听觉信号以后,人们又试图用来传播视觉信号,这就需要更高的频率.中短波广播一般为500 kHz,而一般电视频率要几十至几百兆赫,而雷达定位、自动跟踪要求波长更短.光电管、阴极射线管和无线电短波通讯等发明为电视、雷达技术准备了条件.早在19世纪中叶英国人巴伊恩就发明了一种通过有线电信传递静止图像的机械装置,1913年考恩第一次用无线电通讯从柏林向巴黎传递了画面,但还只是无线电传真的静止图像.1923年兹沃雷金取得电子显像管专利,到1933年又研制成功光电摄像管,至此完成了电视摄像与显像的完全电子化过程,现代电视系统基本成型.至1939年4月美国无线电公司的全电子电视首先播映,获得巨大成功.第二次世界大战暂时阻碍了电视的发展,但是超短波、微波技术特别是雷达技术的发展,也推动了电视技术,所以第二次世界大战结束后,电视就进入了大规模实用与普及阶段.广播电视成为有力的宣传教育工具,它使人类文明广泛传播,知识迅速普及,其意义相当于历史上印刷术的发明.随着电磁波波长越来越短,方向性越好,遇到障碍物后的反射性越强.利用这一性质,通过短电磁波的发射与反射,可以测定障碍物的方位与距离.无线电探察与测距(Radio Detection and Ranging,Radar,简称雷达)装置就是根据这一性质制作的.1935年英国沃森一瓦特研制成功1.5厘米波的飞机探测雷达——CH系统,探测距离达80 km;于1938年建成英国东海岸的防空警戒雷达网,有效距离200 km,这一雷达网在1940年击败纳粹德国空袭中起了重要作用.接着,美国于1938~1939年先后制成火炮控制雷达、SCR-270防空雷达,SCR—268跟踪控制两用雷达,后者可以自动指挥高射炮射击.1941年,第一部微波雷达研制成功.它们在太平洋对日作战中发挥了很大威力.早期雷达技术尚不成熟,主要是频率低、功率小、精度差.随着电子技术不断改进,例如大功率高频磁控管的发明,天线、微波技术的发展,雷达的作用距离不断增大,鉴别率、分辨率不断提高等等,雷达不仅应用于军事,也广泛应用于国民经济、科学研究和其他一些领域.。

.引言自17世纪人类发现如何发电后就用金属电线来四处传输电力。

时至今日,供电网、高压线已遍布全球的角角落落。

在工作和生活中,越来越多的电器给我们带来极大便捷的同时,不知不觉各种“理不清”的电源线、数据线带来的困扰也与日俱增。

不过,这些年的科技发展表明,在无线数据传输技术日益普及之时,科学家对无线电力传输(Wireless Power Transmission,WPT)的研究也有了很大突破,从某种意义上来讲,无线电力传输也不再是幻想——在未来的生活中摆脱那些纷乱的电源线已成为可能。

2.无线电力传输的发展历史19世纪末被誉为“迎来电力时代的天才”的名尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla,1856—1943)在电气与无线电技术方面作出了突出贡献。

他1881年发现了旋转磁场原理,并用于制造感应电动机;1888年发明多相交流传输及配电系统;1889—1890年制成赫兹振荡器;1891年发明高频变压器(特斯拉线圈),现仍广泛用于无线电、电视机及其他电子设备。

他曾致力于研究无线传输信号及能量的可能性,并在1899年演示了不用导线采用高频电流的电动机,但由于效率低和对安全方面的担忧,无线电力传输的技术无突破性进展[1]。

1901—1905年在纽约附近的长岛建造Wardenclyffe塔,是一座复杂的电磁振荡器,设想它将能够把电力输送到世界上任何一个角落,特斯拉利用此塔实现地球与电离层共振。

2001年5月,法国国家科学研究中心的皮格努莱特,利用微波无线传输电能点亮40m 外一个200W的灯泡。

其后,2003年在岛上建造的10kW试验型微波输电装置,已开始以2.45GHz频率向接近1km的格朗巴桑村进行点对点无线供电。

2005年,香港城市大学电子工程学系教授许树源成功研制出“无线电池充电平台”,但其使用时仍然要将产品与充电器接触。

2006年10月,日本展出了无线电力传输系统。

此系统输出端电力为7V、400mA,收发线圈间距为4mm时,输电效率最大为50%,用于手机快速充电。

电的发展史及生活中应用电的发展史可以追溯到古代,早在公元前600年左右,古希腊人就发现了石块摩擦后会吸引小物体的现象。

然而,电的研究直到17世纪才开始成为一个系统的科学领域。

17世纪的发现:- 1600年,意大利科学家威廉·吉尔伯特发现了静电现象,并使用了"电"这个词来描述各种与物体吸引的现象。

- 1660年,德国科学家奥托·冯·葛留科发现了电的跨越性质,他用铅管装满水,然后对一个水平放置的电子进入,发现了电流的流动。

- 1745年,荷兰科学家皮埃特·冯·缪斯布鲁克如果触电后发现,电荷的作用是可以沿着导体传播的。

18世纪的发现:- 1752年,美国科学家本杰明·富兰克林通过风筝实验证实了雷电与静电的关联。

- 1800年,意大利科学家亚历山大·伏打发现了电池,为当代电学的研究奠定了基础。

19世纪的发现:- 1820年,丹麦物理学家汉斯·克里斯蒂安·奥斯特发现了电流与磁场之间的相互作用,即电磁感应。

- 1831年,英国科学家迈克尔·法拉第发现了电磁感应的逆过程,即当磁场发生变化时,会在导线中产生电流。

- 1834年,法拉第提出了电磁场的概念,奠定了电磁理论的基础。

- 1864年,詹姆斯·克拉克·麦克斯韦通过数学方程组描述了电磁波的传播,并预测了电磁波的存在。

现代电的发展及应用:20世纪以来,电的应用和研究得到了飞速发展,以下是一些重要的里程碑和应用领域:- 电力输配系统:电力的发展从最初的直流系统逐渐演变为交流系统,交流系统的发明与美国发明家尼古拉·特斯拉密切相关。

电力系统的发展使得远距离输电成为可能,并改变了人类生活的方方面面。

- 通信技术:电的发展也推动了通信技术的进步。

电报、电话、无线电、电视以及现在的互联网和移动通信等,都离不开电的应用。

电信技术的不断发展使得人们的交流更加便捷、快速。

电力发展史时间轴-1600年:英国科学家威廉·吉尔伯特首次提出了“电”这个词,并描述了静电现象。

- 1745年:法国医生皮埃尔·夏洛·德·库图瓦发明了第一台静电机,用于产生静电。

- 1800年:意大利科学家亚历山大·伏打发现了电化学反应,并发明了第一台电池。

- 1820年:丹麦物理学家汉斯·克里斯蒂安·奥斯特发现了电磁感应现象,这是电力发电和电动机的基础。

- 1831年:英国物理学家迈克尔·法拉第发现了电磁感应现象,并发明了第一台电动机。

- 1879年:美国发明家托马斯·爱迪生发明了第一只能够商业化生产的长效电灯泡。

- 1882年:美国纽约市启动了世界上第一份电力公共服务,使用爱迪生的直流电系统。

- 1885年:美国发明家尼古拉·特斯拉发明了交流发电机,开创了交流电时代。

- 1895年:德国物理学家威廉·康拉德·伦琴发明了X射线,开创了放射学和医学影像学。

- 1901年:意大利发明家吉列尔莫·马可尼成功实现了跨越大西洋的无线电通讯。

- 1927年:美国物理学家约翰·巴丁发明了半导体,开创了电子工业。

- 1951年:美国研究人员发明了第一个太阳能电池。

- 1956年:英国物理学家弗雷德里克·西林格发明了第一个核电站,核电开始商业化应用。

- 1969年:美国发明家埃德温·赫伯特·兰德成功发明了人工心脏。

- 1986年:苏联切尔诺贝利核电站发生灾难,引起世界对核能安全的重视和反思。

- 2008年:中国超级计算机“天河一号”问世,标志着中国在信息技术领域的崛起。

- 2021年:全球温室气体排放引发气候变化,各国开始重视清洁能源的发展和应用。

无线电发展史

无线电的发展史,在很大程度上就是人们对各波段进行研究、运用的历史。

无线电经历了从电子管到晶体管,再到集成电路,从短波到超短波,再到微波,从模拟方式到数字方式,从固定使用到移动使用等各个发展阶段,无线电技术已成为现代信息社会的重要支柱。

1873年麦克斯韦尔建立了电磁场理论。

1887年赫兹验证了电磁波的存在。

1895年马克尼发明了无线电,开创了无线电波的实际应用价值。

无线电波的频率范围从3000Hz到3000GHz。

1896年,在船和海岸之间实现了第一次无线电通信,开创了无线电通信的新纪元。

1898年,马可尼在英格兰切尔姆斯福德的霍尔街开办了世界上首家无线电工厂。

第一次用于正常通信也是在1898年英格兰海岸用无线电报报告派救生艇营救海上遇难者。

1901年12月12日马克尼使无线电信号跨越了大西洋。

1906年圣诞前夜,雷吉纳德·菲森登(Reginald Fessenden)在美国麻萨诸塞州采用外差法实现了历史上首次无线电广播。

菲森登广播了他自己用小提琴演奏“平安夜”和朗诵《圣经》片段。

位于英格兰切尔姆斯福德的马可尼研究中心在1922年开播世界上第一个定期播出的无线电广播娱乐节

随着无线电的发展,无线电技术已经深入了千家万户的日常生活中了。

在各个领域中都有相当好的应用及发展。

无线电通信技术的发展与应用前景随着科技的不断进步,无线电通信技术也在逐步完善和发展。

无线电通信技术早已深入到我们日常的工作和生活中,其中无线网络、移动通信、卫星通信等几乎已成为了我们日常生活中必要的工具。

本文将探讨无线电通信技术的发展与应用前景。

一、无线电通信技术的历史发展无线电通信技术最早起源于19世纪初的电报和无线电传播,其基础理论主要是电磁波理论。

在20世纪初,无线电广播和无线电电话开始问世,逐渐衍生出了更加先进的卫星通信技术、移动通信技术等。

随着技术的发展,无线电通信技术也不断迈入新的时代。

二、无线电通信技术的实际应用无线电通信技术可以广泛应用于各个领域,如卫星导航、移动通信、广播电视、军用通信等。

其中,移动通信和卫星导航技术受到了广大人民的追捧。

1. 移动通信技术移动通信技术的崛起解决了人们在移动状态下的通信需求,不仅弥补了固定通信设施的不足,而且也让我们跨越了时空的限制。

目前,移动通信技术已经成为了人类社会不可或缺的工具。

随着5G技术的普及和应用,我们将会迎来更为创新的通信模式,人们可以使用更快速和实时性更高的通信方式,实现更多的互动和创新。

2. 卫星导航技术卫星导航技术具有全球范围、高精度、全天候、实时性等优点,可以广泛应用在航空、海上运输、公路交通、物流配送等领域。

随着北斗卫星导航系统逐步完善并向全球推广,我们将会看到更多应用形式的出现。

例如,精准的无人驾驶、无人机、智慧交通、定位导航等已经成为现实。

三、无线电通信技术未来的发展趋势无线电通信技术未来将持续高速发展,我们可以期待更多的黑科技和应用模式的出现。

以下是无线电通信技术未来的发展趋势:1. 人工智能在无线电通信技术的应用人工智能将在无线电通信技术的各个领域中得到广泛应用。

例如,在移动通信中,人工智能可以实现更好的用户体验和资源调度,提供更加慷慨的网络资源。

在卫星通信中,人工智能可以实现更为精准的卫星轨道控制,提高导航和通信的准确度。

近代中国无线电技术的发展历史近代中国无线电技术的发展历史随着近代中国的工业化进程的加快和科技水平的不断提高,无线电技术在20世纪初开始逐渐兴起,其发展历程也越来越显著。

本文将从无线电技术的起步、发展、应用以及未来展望四个方面,为大家详细介绍一下中国无线电技术的发展历史。

一、无线电技术的起步无线电技术的起步可以追溯到20世纪初期,当时无线电技术才刚刚开始兴起。

当时中国已经开始探索使用无线通信技术,以传递语音、图像等信息。

早期无线通信的设计和理论研究主要是外国科学家进行的,中国在这方面的研究也是处于萌芽阶段。

直到20世纪初,才开始有所突破,国内开始有人开始尝试了解这门新兴的技术,在国内的信息传递中掀起了一场变革。

那个时期,早期的朝鲜人申述祖借鉴了梅洛的早期通信技术,自行研究无线电技术。

20世纪20年代,上海商人范老凤也成立了“光华机电公司”,开始介入无线电业务。

不久后,无线电工程师们在上海成立了“中国电机工程师协会”,他们充当着这门新兴技术的先锋,为这门技术的普及和推广付出了巨大努力。

这标志着中国无线电技术的正式起步。

二、无线电技术的发展在20世纪20年代末和30年代初期,国内的无线电技术有了很大的发展。

中国的无线电技术也与新技术潮流保持一致,随着科学和技术的不断进步,无线电技术的应用也呈现出了快速发展的趋势。

这个时期,无线电技术面临的主要问题是如何改进和提高设备性能,使其能够应用于更复杂的应用场景,从而更好地为人们服务。

随着早期的使用越来越广泛,这些技术也逐步改进和增强,并且在实际应用中不断发展壮大。

例如,由于国民政府的长时间关注与投资,国内的无线电技术在工程和研发方面已远超过其他地区,成为了国家发展的重要部分之一。

1956年,中国科学院(CAS)建立了全国首个电子工程单位“中国科学院电子研究所”,这标志着国内已经拥有了自己的电子研究单位。

这个时期无线电技术的发展已非常成熟,但在技术水平、应用场景、人才培养等方面仍有很大的提升空间。

1800年,史前期19世纪末为快速开发的商业无线电和建立业余无线电基础提供了舞台,那里有为数众多的无线电技术早期贡献者,如伟大的奥斯特、安培、法拉弟、亨利等等。

然而,真正的转折是1873年苏格兰人J.C.麦克斯韦尔(不在本文叙述中)的有争议的工作,他提出了电磁场理论,是那个被后来者深爱而传遍全球的杰出方程的创始人。

(Heaviside对麦克斯韦尔方程也做出了较大的贡献,但是那的另一个故事。

)他以前的那些人,特别是法拉弟,很大地影响了Maxwell的工作,但是许多MAxwell的同代人确信他的新的理论是正确的。

它将以没有比rock-solid更小的实验来打破那些怀疑之墙。

德国物理学家H.赫兹不只是这些,他于1880年未在对根据麦氏方程所预言的电磁波的发生、检测及其属性的测量中进行了一系列着名的实验。

赫兹,虽然,除了对知识分子对他们的发现的挑战之外那些波并没有特定的兴趣,但他的发现终究被应用于人类无线电的开发。

比赛在继续。

比赛的参加者之一、发展了无线电的是年青的意大利人G.马可尼. 他是一个对物理学和电的科学有极强的兴趣的男孩。

他在学校里学习的主科和后来可能成名的是电磁波在通信中的应用,1894年,他开始了这个项目的认真的工作。

二年后他在英格兰做出了一个可用的无线电装置。

在一次表演中,马可尼当着英国官员的面,进行了距离超过2英里的无线电通信。

这在当时是一个令人惊讶的伟绩,并从此启动了马可尼的职业生涯。

后来呢,就象拉旧锯条那样,都是历史了。

谁是第一个业余无线电操作员?我们可能无法知道。

有些人说就是马可尼。

马可尼一生贯穿着对业余无线电的狂热,并在内心也考虑自己是一个业余爱好者。

尽管如此,他还是选择了将他的生命奉献给无线电通信市场的竞争;他始终没有像一名业余无线电家那样获取执照和操作。

前面说过了,我们可能无法弄清究竟谁第一个进行了业余无线电操作,但英国人L.密勒确实是这项荣誉的有力竞争者。

L.密勒在业余无线电历史上有其牢固的地位是因为是他第一个公布了他的简单业余无线电收信和发信装置。