话本小说“入话”的大众化叙事技巧探微

- 格式:pdf

- 大小:342.32 KB

- 文档页数:4

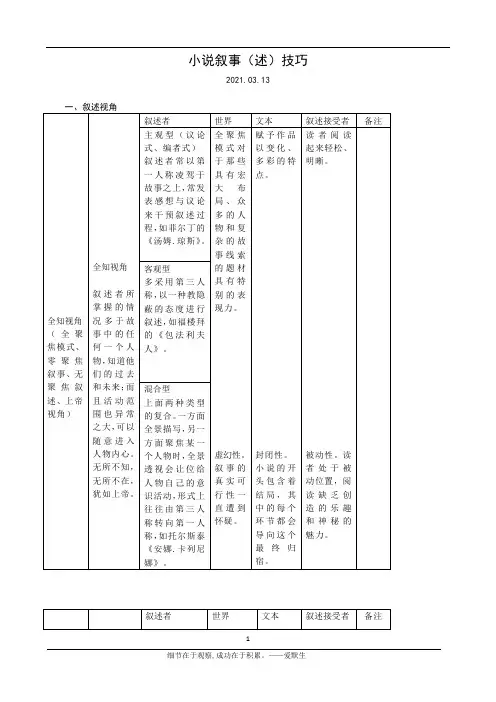

小说叙事(述)技巧2021.03.13一、叙述视角 全知视角 (全聚焦模式、零聚焦叙事、无聚焦叙述、上帝视角)全知视角 叙述者所掌握的情况多于故事中的任何一个人物,知道他们的过去和未来;而且活动范围也异常之大,可以随意进入人物内心。

无所不知,无所不在,犹如上帝。

叙述者 世界 文本 叙述接受者 备注 主观型(议论式、编者式) 叙述者常以第一人称凌驾于故事之上,常发表感想与议论来干预叙述过程,如菲尔丁的《汤姆.琼斯》。

全聚焦模式对于那些具有宏大布局、众多的人物和复杂的故事线索的题材具有特别的表现力。

虚幻性。

叙事的真实可行性一直遭到怀疑。

赋予作品以变化、多彩的特点。

封闭性。

小说的开头包含着结局,其中的每个环节都会导向这个最终归宿。

读者阅读起来轻松、明晰。

被动性。

读者处于被动位置,阅读缺乏创造的乐趣和神秘的魅力。

客观型 多采用第三人称,以一种教隐蔽的态度进行叙述,如福楼拜的《包法利夫人》。

混合型 上面两种类型的复合。

一方面全景描写,另一方面聚焦某一个人物时,全景透视会让位给人物自己的意识活动,形式上往往由第三人称转向第一人称,如托尔斯泰《安娜.卡列尼娜》。

限知视角(有限视角)内视角(内聚焦模式、人物视点式、同视界式)叙述者好像寄居于某个人物之中,借着他的意识与感官在视、听、感、想,叙述者所知道的和书中人物一样多。

1.主人公视点(主要人物内视点)2.见证人视点(次要人物内视点)3.不定内聚焦如《喧哗与骚动》担负视点的人物在书中很难被全方位表出来。

该视点人物受自身身份等限制,不能有越界行动。

作品的真实感大大加强。

内聚焦有助于强化生活体验,从另一个新的角度来把握世界。

内聚焦对生活的反映会留下许多空白,而且还存在许多盲区。

小说中空白点较多。

内心独白、意识流较明显。

形式上,消除了叙述者和读者的不平等关系,给读者的想象提供了更多的活动余地。

盲区会削弱读者对生活的把握。

外视角(外聚焦模式)叙述者所了解的情况少于书中人物,如同局外人和旁观者,这位叙述者可以用第三人称也可以用第一人称形式出现。

章回小说形式与结构体制探微作者:康凯概要:章回小说的形式与结构虽然存在明显的模式化特征,但是在不同的作品中,同一小说的形式与结构模式又不尽相同。

在语言描绘、情节叙述以及人物刻画的具体操作中,不同的作品之间会存在一定程度的差异。

这些差异弥足珍贵,能够体现出小说作者的艺术匠心。

章回小说中经常出现的“且说”、“话说”和“各位看官”等字样,直接体现了章回小说与话本小说之间的继承关系。

“章回”的“回”的意思是“次”。

宋元说话艺人演说长篇故事,要多场才能说完,每场讲演一段,讲到紧要关头时就宣称“欲知后事如何,且听下回分解”,以吸引听众下次再来。

每场讲演的时间大致相同,因此每回故事的长短也大致相等。

宋元时期的说话人据以讲唱的底本,也就是长篇话本,已具有章回小说的雏形。

元末明初时期出现了《三国志通俗演义》、《水浒传》、《残唐五代史演义》等讲史小说,使章回小说初具规模。

这些小说分卷分节,每节有单句回目。

至明嘉靖、万历间,章回小说更加成熟。

这在形式上表现为不是分卷分节,而是明确地分成多少回,回目也有单句发展成双句,通常一般每回开头有“话说”,结尾有“且聽下回分解”等固定的形式。

清代以后,章回小说的体制进一步完善,如《红楼梦》最终确立了八言回目的完整体例,回目也更讲究对仗和创意。

这种具有很强中华民族特色的形式,也使得章回小说更加成为中国读者喜爱的文学样式。

一、首尾照应与分回标目章回小说的篇幅较长,结构宏大,因此结构安排上一般都体现了首尾照应,完整精妙的特点。

举例如下:《三国演义》的开头用“天下大势,分久必合,合久必分”一句奠定了故事的结构框架——分、合。

然后以四十回为界分为前后两部,形成四十——四十——四十的结构。

前半部是分中之合——国分英雄合;后半部是合中之分——国合英雄分。

以此结构表明了作者的历史循环观和历史虚无观。

《水浒传》以七十回为界,前七十回写“豪侠传”,后七十回写重新走向文化规训之路。

《红楼梦》的结构为天界一僧一道因无用之石头的感慨将其幻化为玉,游历人间富贵温柔之乡,最后皈依佛门,实现了欲望——无欲的佛家回归,也完成了无用——有用——无为的道家回归[1]。

初中叙事类作文真情化指导策略及方法探微初中叙事类作文教学中,要求学生说真话、抒真情是一项基本要求;但在实际教学过程中,我们常常会遇到这样的尴尬:写真实的事情并不一定充满真情实感,说真话的不一定就是好作文。

作文是对生活的真实反应,但这种反应应该建立在作者对生活思考的基础上。

而现实却是,好多学生作文中的材料的的确确是来自生活,而且是自己亲身经历,但读起来会觉得芜杂,没有生活气息,没有真情实感,干巴巴,冷冰冰。

读起来自然就索然无味了。

一、学生叙事类作文缺乏真情的原因1.曲解作文真实,把作文的真实等同于生活的真实。

“真实”的确有“真正的,实实在在的”的意思,但是并不等于说作文就一定要写自己亲身经历、亲眼所见、亲耳所闻的事,要写实实在在的东西。

但很多学生文中没有进行心灵上的交流,也没有对生活进行再创造,更没有对生活做思考和感悟。

没有融入真情,注定作文是乏味的,给人的感觉未必就“真实”。

2.缺乏细节描写。

生活中的细节最能打动人心。

只有有了真实的细节描写,才能使文章真实可信。

我们所要做的是,在生活细节的基础上,进行合理的推断、虚构与想象,这不仅不会影响文章的真实性,反而会增加作文的真实感。

反之,如果缺少细节描写,反而会使文章显得空洞无物,并失去个性色彩,从而使文章的真实感最终缺失。

3.缺乏自我感悟。

好多学生的作文喜欢隐藏自己,很“害羞”,在开头结尾站出来现身一下,事件就交由他人来处理,方便省事。

试想,如果在作文中学生没有投入自己的感情,没有“热情洋溢”的弥漫,所写的作文怎么可能打动读者的心扉呢?又何以“熏陶”读者呢?自我的缺失易使文章没有个性,文中的“我”可以换成任何一个“他”,谁会相信文章就是写自己呢。

4.忽视典型环境。

写出典型环境中的人和事,真实感就会出现。

而大多数的学生写的作文都是为文而文,很少去反思、捕捉特定情境下的心灵体验。

而有些学生只把情境当作是展示自我语言功底的一种装饰,脱离了人物和事件,文章虽会很美,但无法感动读者。

宋元话本小说教科院非试卷形式考试课程论文宋元小说话本叙事的口语化摘要:宋元时期,经济发展,城市繁荣和新兴市民阶级的出现,这些因素使得说话和说唱艺术形式日渐繁荣。

为了满足市民阶层的需要,小说话本这种形式在叙事上出现了口语化趋势。

本文将从出现叙事口语的原因和出现的作用两个方面来看这种趋势。

关键字:叙事口语化,小说话本,宋元小说话本在宋元时期成为一支独秀,并未因为宋词和元曲的耀眼光芒而黯然失色。

相反它却是按照自己的方式绽放异彩,成为宋元时期一种不可忽视的文学形式。

1.1小说话本的界定在唐朝,话本可能已经出现,可以说话本是中国小说发展的一个重要的环节,宋元时期话本有故事文本之意,而且已有套语出现,可见话本在宋元之时已有了大体格式。

一般分为三类,有小说话本、讲史话本和说经话本。

小说话本就话本的一种重要形式。

在研究小说话本之前,我们有必要区分说话艺术和小说话本这两个概念。

说话人在勾栏瓦舍表演的形式即为说话艺术,而小说话本则是说话人口述故事的底稿,它是可供人们阅读的文学作品。

这两者既有区别又有联系。

说话艺术的繁荣是小说话本出现成为可能.宋元时期的小说话本可以说是一种通俗文学,创作者喊出的是市井小民的心声,描写的是都市生活。

1.2小说话本的体制另外,宋元时期小说话本有着一定的体制,其文本大体由入话(头回)、正话、结尾几个部分构成。

这表明小说话本在宋元时期已成为一种文学样式.入话是小说话本的开端部分,它有时可以由一首或几首诗词构成,起到“起兴”的作用,可以说风景,道名胜,往往都与故事或故事的主人公有着一定的联系。

入话的设置是为了引起观众注意,让听者有听故事的欲望。

正话,是话本的主体,要求故事曲折、情节扣人心弦、人物个性生动鲜明。

正话过后随之而来的则是结尾,一般会用一首诗来概括故事主题,或者以“话本说彻,权做散场”之类的套话来结尾。

[1]P2032.1叙事口语化的界定所谓叙事,就是讲述故事。

简而言之,就是怎么讲故事。

话本的概念和特色

话本,又称话文或平话,是中国古代文学的一种形式,源于唐代寺院的“俗讲”,是讲唱艺术的先声。

到了宋代,随着商品经济的发展和市民阶层的壮大,话本逐渐兴起,其形式和内容都得到了极大的拓展。

话本的特点主要包括以下几个方面:

1.口语化:话本使用的是当时通行的口语,而不是文人的雅言,因此更加接近人民群众,

具有浓厚的生活气息。

2.叙事性强:话本以叙述故事为主,通过生动的情节和形象的描绘,展现出丰富的人物性

格和复杂的社会生活。

3.题材广泛:话本的题材十分广泛,涉及历史故事、民间传说、英雄传奇、爱情故事等各

个方面,反映了当时社会的各个方面。

4.风格多样:由于话本作者多为民间艺人或下层文人,因此其风格多样,既有朴实自然的

民间气息,又有细腻婉约的文人气息。

5.反映时代精神:话本不仅是一种文学形式,也是当时社会生活的反映。

通过话本,我们

可以了解到当时社会的风俗习惯、价值观念和精神风貌。

在宋代以后,随着小说、戏曲等文学形式的兴起,话本逐渐衰落。

但是,话本作为中国文学史上的重要一环,其影响深远。

例如,《水浒传》、《三国演义》等古典小说都受到了话本的影响。

同时,话本的叙事方式和表现手法也对后世的文学创作产生了深远的影响。

总之,话本是宋代兴起的一种文学形式,具有鲜明的时代特色和艺术魅力。

通过对其概念和特色的了解,我们可以更好地认识中国文学的发展历程和演变轨迹。

小说叙事特点答题技巧和模板整理大全小说叙事特点答题技巧和模板整理一.叙事技巧答题小结常见设问方式:1.小说在叙事谋篇方面很有特点,请简要说明。

2.作品是怎样叙述……故事的?高考题型示例:1.小说在叙事谋篇方面很有特点,请简要说明。

答:运用插叙手法,插入主人公读书、讨薪等内容,交代事件的起因、人物的遭际(使情节的发生发展更合理)。

现实与回忆交织,把主人公在泳池里真实的感受与对故乡、大海、社区图书馆的回忆巧妙融合(巧妙推进故事情节,有利于展现人物心理,突出人物形象)。

时空集中,故事发生在“泳池”这一地点,“他”准备轻生到被工友救起这一时间段(情节紧凑)。

前后照应,如开头结尾都有对浅水区孩子们的描述,之前只能听见他们的说笑,后来看到了他们“明亮的面孔”。

2.本文在叙述故事时有哪些特点,这样写有何作用?请简要分析。

答:以第三人称全知全能的视角叙述故事,这样写更能全面细致的描述人物的形象,展开故事情节。

以赵仲的雅盗为线索,叙事脉络清晰,结构紧凑设置了许多悬念,整个小说一波三折,情节起伏,悬念迭起。

结尾赵仲的逃脱既在意料之外,也在情理之中。

多用对话形式,以人物之间的对话推动故事情节的发展,这样写能够使叙述的情节更加集中。

3.作品是怎样叙述路遗的故事的?这样写有什么好处?请简要分析。

答:用第三人称叙述故事,可以灵活自由地呈现小说情节。

以“路遗”为线索叙述故事,使故事条理清晰,结构更加严谨。

以对话的形式叙述故事,使人物形象更加鲜明。

4.作品是怎样叙述渡夫的故事的?这样写有什么好处?请简要分析。

答:以“我”的视角来叙事,使事件显得真实可信;以“钱”为话题,引入渡夫的故事,唤起读者的阅读兴趣;多用对话形式,以渡夫之口自述他的经历,使叙事更加集中;情景描写与渡夫讲述相结合,赋予渡夫的故事哀而不伤的诗意美。

答题常见几个方面总结。

1.叙述方式:顺序,倒叙,插叙,补叙,平叙2.叙述人称及视角:第一人称(给人真实感,令人信服,便于直抒胸臆)第二人称(便于交流感情,给人以亲切感,便于强烈呼告。

话本小说的文化叙事模式与伦理形态王委艳【摘要】话本小说文化叙事表现为两种模式:遵从式文化叙事和背反式文化叙事,这是话本小说文人化的一部分,同时也是与接受者交流的产物,其所采取的叙事姿态客观上传达了作者在面对强大伦理压力下所采取的迂回姿态,这是话本小说叙事伦理的主要表现形式,而从此表达式可以窥见处于明末清初主流伦理高压下的话本小说作者的思想处境.而这种表现形式在读者的选择面前是不自由的,也就是说,读者会根据自己的理解做出自己的伦理判断,文本的伦理表现形式不能自由支配读者的判断,这应该是所有历史流传文本的共同命运,这种不自由状态恰恰是阅读伦理的表现形式.【期刊名称】《唐都学刊》【年(卷),期】2017(033)002【总页数】8页(P109-116)【关键词】话本小说;文化叙事模式;伦理形态【作者】王委艳【作者单位】信阳师范学院文学院,河南信阳464000【正文语种】中文【中图分类】I207.41话本小说文化叙事有两种模式:遵从式文化叙事和背反式文化叙事。

所谓的遵从与背反,主要是指对于主流道德伦理和意识形态来说的,即话本小说的叙事时常表现为对大众所奉行的道德伦理、意识形态的遵从或者背反。

这是话本小说经过文人加工、创作之后所形成的文化叙事现象。

因为话本小说来源于“说话”民间艺术,而这种艺术长期处于主流文化之外,是一种亚文化,它相对于主流文化来说处于从属地位,因此,“说话”艺术时刻受到来自主流文化的权力压力,对主流道德的屈从是其主要的价值模式,因此,“亚文化文本中的道德原则,与主流文化的道德没有什么不同,只是实行得更彻底,不怕情理不通,也不怕有伤儒家的忠恕。

文化的从属地位,造成意识形态上更为顺从。

社会的亚文化阶层并没有自己独立的道德价值系统。

”[1]176但是,经过文人加工、创作之后的话本小说则有另外一种状况,即表现为对于主流价值的矛盾心态,一方面话本小说极力维护主流的伦理道德等价值系统,呈现为一种遵从的姿态;另一方面,话本小说作者大多来自封建文人,而且受到明末社会商业经济的冲击,主流道德系统逐渐式微,表现在文学创作上则是一种“背反”姿态。

话本,拟话本艺术构思和情节安排的特点话本是中国传统文化中的一种文学形式,它以口头传统的方式流传于民间。

话本的艺术构思和情节安排具有独特的特点,本文将从以下几个方面进行阐述。

一、口头传统的特点话本是一种口头传统的文学形式,它的艺术构思和情节安排都是在口头传承的基础上逐渐形成的。

在话本的创作和演出过程中,讲述者和观众之间形成了一种互动的关系,讲述者会根据观众的反应来调整自己的表演方式,让故事更加生动有趣。

二、情节的变幻多样话本的情节变幻多样,常常有离奇古怪的情节设定和荒诞不经的情节转折。

这种情节的安排,不仅仅是为了吸引观众的眼球,更是为了让观众在欣赏的过程中能够感受到惊喜和快乐。

同时,在话本的情节安排中,也常常穿插一些深刻的思想和哲理,让观众在欣赏的过程中获得更多的启示和思考。

三、角色的刻画丰满话本的角色刻画非常丰满,不仅仅是主角和反派角色有着鲜明的个性特点,就连配角也都有着自己独特的性格和特点。

这种角色的刻画,不仅仅是为了让故事更加生动有趣,更是为了让观众更好地理解和接受故事中所传达的思想和价值观。

四、语言的生动形象话本的语言非常生动形象,常常使用一些口头语言和俚语,让观众更好地理解和接受故事中所传达的内容。

同时,话本的语言也常常具有一定的音乐性和节奏感,让观众在欣赏的过程中能够感受到一种独特的美感。

五、文化传承的意义话本作为中国传统文化的一种重要形式,具有着重要的文化传承意义。

在话本的创作和演出过程中,传统文化的元素得到了充分的体现和传承,同时也为后人提供了一种了解和感受传统文化的途径。

综上所述,话本的艺术构思和情节安排具有着独特的特点,它不仅仅是一种文学形式,更是一种文化传承和传统文化的体现。

在今天这个快节奏的社会中,我们应该更加重视和保护话本这种传统文化形式,让其得到更好的发展和传承。

话本拟话本艺术构思和情节安排特点话本是我国古代小说的一种,形式多样、内容丰富,其与其他古代小说不同之处在于其独特的艺术构思和情节安排。

而其中又以拟话本最为独特,下面将围绕话本拟话本艺术构思和情节安排特点进行阐述。

第一步:情节组织的严谨性。

拟话本常常以一件事情为中心,通过较为严密的情节组织来反复强调这件事的意义。

例如《笠翁对韵》中“醉翁亭记”,文章中以游览醉翁亭为中心,按采访者、醉翁、醒客、亭长四方人物的顺序展开,退后又回向中心,如此往复,最后达到以中心点为发散点的全局效果。

情节的紧密联系,使得拟话本的情节较为紧凑、流畅,并且具有较强的逻辑性。

第二步:运用戏曲手法。

为了表现人物心理世界、凸显人物性格特点,拟话本常常运用戏曲手法,例如策略、冷嘲热讽、设伏、揭心窝等。

这些手法的使用,不仅让拟话本的文学形式更加生动规整,也极大地增强了其表现力和艺术价值。

第三步:留白。

拟话本中,经常使用留白之法。

留白,指故事中明确表达而读者却未能获知的部分,实际上正是刻画人物的效果最大的地方。

如《长生殿》中张旭究竟是入定还是死亡,后续的故事集中于他与妻子的离别,但张旭是否重回世界一直是个未卜之数,产生了一种悬念感,让读者更多围绕人物的终局进行想象和推理。

第四步:取义自然。

拟话本常常取义自然,充分利用人物行动和语言所蕴含的独特意义。

例如《生查子》中,生查子一词虽然只是借以泼墨奉敬的称谓,但在用成了自称时,却有了强烈的正义感。

如穿窗之事,与匪徒斗智斗勇之类的情节,本身不足为忖,把这叙述得幽默风趣,使之更加生动。

综上所述,话本拟话本中的艺术构思及情节安排可以看做是古代文化艺术的瑰宝,其在文学艺术领域中独树一帜,成为当时文学创作的独特风景。

而这四种特点,也是其成为经典的重要原因。