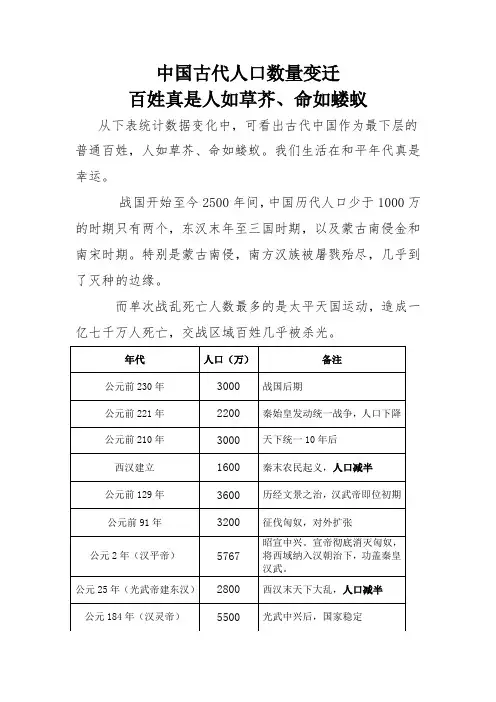

中国历史上叫人惊叹的人口变迁

- 格式:docx

- 大小:21.12 KB

- 文档页数:8

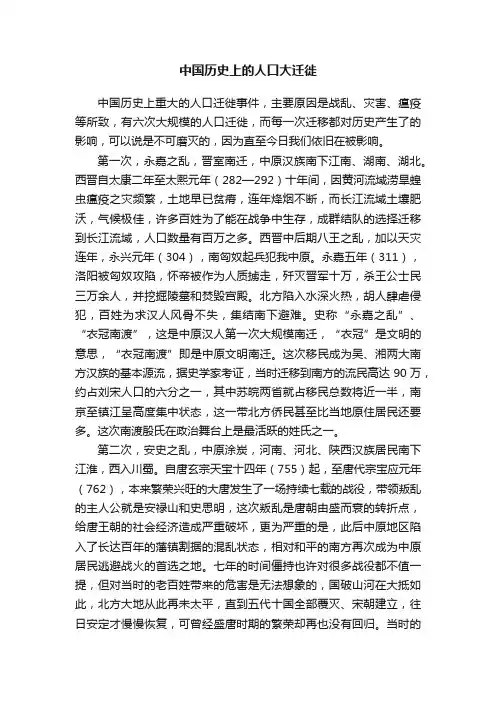

中国历史上的人口大迁徙中国历史上重大的人口迁徙事件,主要原因是战乱、灾害、瘟疫等所致,有六次大规模的人口迁徙,而每一次迁移都对历史产生了的影响,可以说是不可磨灭的,因为直至今日我们依旧在被影响。

第一次,永嘉之乱,晋室南迁,中原汉族南下江南、湖南、湖北。

西晋自太康二年至太熙元年(282—292)十年间,因黄河流域涝旱蝗虫瘟疫之灾频繁,土地早已贫瘠,连年烽烟不断,而长江流域土壤肥沃,气候极佳,许多百姓为了能在战争中生存,成群结队的选择迁移到长江流域,人口数量有百万之多。

西晋中后期八王之乱,加以天灾连年,永兴元年(304),南匈奴起兵犯我中原。

永嘉五年(311),洛阳被匈奴攻陷,怀帝被作为人质掳走,歼灭晋军十万,杀王公士民三万余人,并挖掘陵墓和焚毁宫殿。

北方陷入水深火热,胡人肆虐侵犯,百姓为求汉人风骨不失,集结南下避难。

史称“永嘉之乱”、“衣冠南渡”,这是中原汉人第一次大规模南迁,“衣冠”是文明的意思,“衣冠南渡”即是中原文明南迁。

这次移民成为吴、湘两大南方汉族的基本源流,据史学家考证,当时迁移到南方的流民高达90万,约占刘宋人口的六分之一,其中苏皖两省就占移民总数将近一半,南京至镇江呈高度集中状态,这一带北方侨民甚至比当地原住居民还要多。

这次南渡殷氏在政治舞台上是最活跃的姓氏之一。

第二次,安史之乱,中原涂炭,河南、河北、陕西汉族居民南下江淮,西入川蜀。

自唐玄宗天宝十四年(755)起,至唐代宗宝应元年(762),本来繁荣兴旺的大唐发生了一场持续七载的战役,带领叛乱的主人公就是安禄山和史思明,这次叛乱是唐朝由盛而衰的转折点,给唐王朝的社会经济造成严重破坏,更为严重的是,此后中原地区陷入了长达百年的藩镇割据的混乱状态,相对和平的南方再次成为中原居民逃避战火的首选之地。

七年的时间僵持也许对很多战役都不值一提,但对当时的老百姓带来的危害是无法想象的,国破山河在大抵如此,北方大地从此再未太平,直到五代十国全部覆灭、宋朝建立,往日安定才慢慢恢复,可曾经盛唐时期的繁荣却再也没有回归。

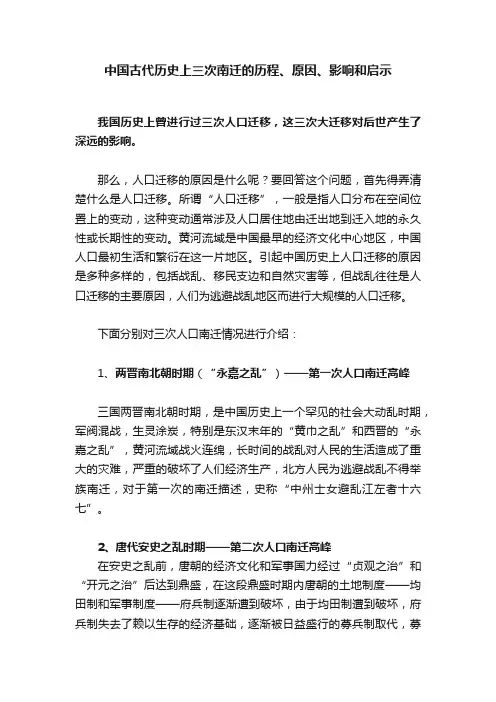

中国古代历史上三次南迁的历程、原因、影响和启示我国历史上曾进行过三次人口迁移,这三次大迁移对后世产生了深远的影响。

那么,人口迁移的原因是什么呢?要回答这个问题,首先得弄清楚什么是人口迁移。

所谓“人口迁移”,一般是指人口分布在空间位置上的变动,这种变动通常涉及人口居住地由迁出地到迁入地的永久性或长期性的变动。

黄河流域是中国最早的经济文化中心地区,中国人口最初生活和繁衍在这一片地区。

引起中国历史上人口迁移的原因是多种多样的,包括战乱、移民支边和自然灾害等,但战乱往往是人口迁移的主要原因,人们为逃避战乱地区而进行大规模的人口迁移。

下面分别对三次人口南迁情况进行介绍:1、两晋南北朝时期(“永嘉之乱”)——第一次人口南迁高峰三国两晋南北朝时期,是中国历史上一个罕见的社会大动乱时期,军阀混战,生灵涂炭,特别是东汉末年的“黄巾之乱”和西晋的“永嘉之乱”,黄河流域战火连绵,长时间的战乱对人民的生活造成了重大的灾难,严重的破坏了人们经济生产,北方人民为逃避战乱不得举族南迁,对于第一次的南迁描述,史称“中州士女避乱江左者十六七”。

2、唐代安史之乱时期——第二次人口南迁高峰在安史之乱前,唐朝的经济文化和军事国力经过“贞观之治”和“开元之治”后达到鼎盛,在这段鼎盛时期内唐朝的土地制度——均田制和军事制度——府兵制逐渐遭到破坏,由于均田制遭到破坏,府兵制失去了赖以生存的经济基础,逐渐被日益盛行的募兵制取代,募兵制的形成,使军队开始变为私人武装,很快发展成为强大的地方割据力量——节度使,致使唐朝的军事形成“外重内轻”的局面,为“安史之乱”的爆发形成条件,“安史之乱”致使黄河流域的经济遭到严重破坏,人民被迫南迁,对于战乱后的人口迁移的描述,史称“四海南奔似永嘉”。

3、宋代靖康之乱时期——第三次人口南迁高峰在宋代“靖康之乱”前的五代十国时期,中原混战,南方相对安定,人们纷纷南迁,但这一时期的南迁规模不及“靖康之乱”后的人口迁移规模。

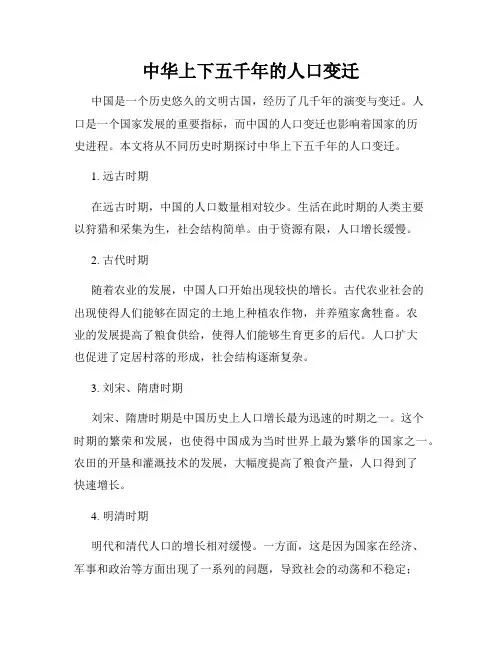

中华上下五千年的人口变迁中国是一个历史悠久的文明古国,经历了几千年的演变与变迁。

人口是一个国家发展的重要指标,而中国的人口变迁也影响着国家的历史进程。

本文将从不同历史时期探讨中华上下五千年的人口变迁。

1. 远古时期在远古时期,中国的人口数量相对较少。

生活在此时期的人类主要以狩猎和采集为生,社会结构简单。

由于资源有限,人口增长缓慢。

2. 古代时期随着农业的发展,中国人口开始出现较快的增长。

古代农业社会的出现使得人们能够在固定的土地上种植农作物,并养殖家禽牲畜。

农业的发展提高了粮食供给,使得人们能够生育更多的后代。

人口扩大也促进了定居村落的形成,社会结构逐渐复杂。

3. 刘宋、隋唐时期刘宋、隋唐时期是中国历史上人口增长最为迅速的时期之一。

这个时期的繁荣和发展,也使得中国成为当时世界上最为繁华的国家之一。

农田的开垦和灌溉技术的发展,大幅度提高了粮食产量,人口得到了快速增长。

4. 明清时期明代和清代人口的增长相对缓慢。

一方面,这是因为国家在经济、军事和政治等方面出现了一系列的问题,导致社会的动荡和不稳定;另一方面,中国在这个时期经历了几次重大的自然灾害,如旱涝和饥荒,丧失了大量的人口。

因此,在明清时期,人口的增长相对较慢。

5. 当代时期进入20世纪以后,中国经历了一系列的社会变革和发展。

特别是改革开放以来,中国经济取得了巨大的成就,人民生活水平显著提高。

同时,现代医疗技术的进步和公共卫生条件的改善,使得人口的平均寿命大幅度延长。

这导致了人口增长的放缓。

总结起来,在中华上下五千年的历史中,中国人口经历了从远古时期的稀少到古代农业时期的增长,再到明清时期的缓慢增长,最终到当代时期的放缓。

人口数量的变迁不仅受到农业发展、经济状况和自然环境等因素的影响,也是中国历史进程的一个重要组成部分。

人口的变迁反映了中国社会的发展和历史的演进,也对中国未来的发展产生着重要的影响。

中国历史上三次大规模的人口迁移历史三次大规模的迁移中国古代历史上第一次大规模的人口迁徙浪潮是从东汉末年至魏晋南北朝时期。

从东汉末年以来,中国西部和北部周边地区的少数民族,开始不断地向内地迁徙,造成这一状况的原因主要是由于汉王朝的军事征服以及他们为弥补中原兵力和劳动力的不足而对少数民族的招诱。

与此同时,周边各少数民族势力的消长变化也引起一些民族内迁。

在这一过程中,内迁的民族主要包括匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等,历史上泛称“五胡”。

大量人口迁移到南方,给南方地区带来了充足的劳动力和先进的生产技术,江南地区得到了极大的发展。

这为我国经济重心的逐步南移奠定了基础。

发生在唐天宝十四年(755年)的“安史之乱”造成了中国古代历史上第二次大规模的人口迁徙。

这次战乱虽然仅仅持续了七年(755——763年),但是,中原地区人民南迁并没有因为战乱的结束而终止。

直至唐末和五代十国时期,南迁的中原地区人民仍相望于道。

经过“安史之乱”后,中原人民的南迁,南、北方的人口比例首次出现均衡状况。

人口的大量南移,南方得到更进一步开发,特别是江淮、太湖地区荒地被大量开垦,成为我国新的财富地区,到五代时南方经济开始逐渐超过北方。

中国古代历史上的第三次大规模的人口迁徙是从北宋末年的“靖康之难”至南宋末年。

1161年金撕毁了与宋的和约,大举南侵。

淮河流域成为主要战场,迫使淮河流域的人民南迁到长江流域,主要迁移到浙江、江苏、湖南、江西等地。

忽必烈继承汗位以后,于1273年出动大批蒙古兵南侵,发动了消灭南宋的战争,主要战场在长江中下游地区。

当地居民为躲避战乱,大量地向珠江流域迁徙,主要进入今天的广东、广西、福建等地。

两宋时期,北民的进一步南迁,南方经济在中国经济中的地位,已经超过了北方,对朝廷的财政收入起着重要作用,表明:中国古代经济重心南移的进程最终完成四普定义的迁移人口是指“1985年7月1日的常住地与1990年7月1日常住地比较发生了跨县、市变动的人”[3];五普定义的迁移人口是指1995年11月1日至2000年10月31日期间“来本乡、镇、街道居住,且其后外出从未超过连续六个月以上的人”[1]。

一文带你全面了解历代人口变化过程人口是一个国家的命脉,它直接影响着国家的经济、政治、文化等各个方面。

历代中国的人口变化也是一个令人关注的话题。

本文将一文带你全面了解历代人口变化过程。

1. 原始社会在原始社会,人口数量比较少,人口密度也比较低。

由于人们的生产方式和生活水平比较落后,生育率较低。

同时由于自然环境的恶劣、疾病的流行等原因,人口数量也比较不稳定。

2. 奴隶社会到了奴隶社会,人口开始有了明显的增加。

由于人们不再过着以捕猎、采集为主的生活方式,开始使用劳动工具来进行生产,生产效率得到了一定的提高。

同时,人们的生活水平也得到了一定程度的提高,生育率也有所上升。

3. 封建社会到了封建社会,人口数量继续增加,但增长速度开始放缓。

由于生产方式的瓶颈和人口密度的不断增加,使得封建社会的人口增长速度已经没法和奴隶社会相提并论。

不过由于政府的改革措施和社会的稳定,生育率在封建社会也比较稳定,人口总量也得到了一定程度的提高。

4. 资本主义社会到了资本主义社会,人口数量开始迅速增加。

由于工业革命的出现和生产技术的发展,劳动力的需求大大增加,而这也刺激了生育率的上升。

所以,资本主义社会的人口增长速度是历史上最为迅猛、规模最大的,其中以19世纪末和20世纪初最为突出。

5. 社会主义社会及市场经济社会进入社会主义社会,政府实行计划生育政策,限制生育人口,使得人口增长速度进一步减缓。

而到了市场经济社会,这种限制逐渐被放宽,人口增长速度也有所回升。

综上所述,历代中国的人口变化经历了起伏跌宕,但总体趋势是人口的不断增加。

而在发展过程中,生产方式的变革和政府的政策也起到了关键作用。

人口问题是个长期且复杂的问题,需要我们不断地关注和探索。

中国历史上的三次-北人南进-人口大迁徙秦征百越其实是中国历史上第一次北人南进,秦最终以50万大军的代价,把生活在江南岭南一代的百越之族赶到了云贵深山,这个代价是非常巨大的,比他灭六国所花的总兵力还多,真的是杀敌800自损1000,大概是羞于启齿,后来也很少被提及。

还有一次没有被归入人口大迁徙的是1949年,200万国府官兵迁往台湾,我们说到人口大迁徙,比较传统的说法是:1,永嘉之乱。

2,安史之乱,3,靖康之难这三个时期的人口大迁徙。

永嘉之乱,这段历史我一直比较模糊,因为实在太乱,什么八王之乱,五胡乱华,五代十六国基本全发生在这一时期,大概就是在西晋永嘉年间,匈奴人攻破首都洛阳,西晋政权被迫南迁至江东建业(今江苏南京),史称东晋.在这一时期,大量北方汉人中的精英不堪忍受异族的非人统治,纷纷南迁,形成中国历史上的第一次人口大迁徙. 使得江南与南下的中原人士有了更多的交流机会,促进了社会文化的发展。

闽南话,闽北话,客家话,南通话等各种方言,基本上都是在这一历史时期形成的.安史之乱,这个我们就要先说说唐朝的兵役制度,唐初的兵役制度是府兵制,古代最基本的行政单位是州,府是军事单位,几个相临的州叫府,相当与现在的军区,但比军区要小, 府兵是指从府所辖的州中征集21~60岁的成年男子,每3到6年一次,,定期上番服役,冬季农闲参加军事训练,即为府兵。

府兵衣粮、马匹、武器都是自己家为他准备的,所以唐初的兵员战斗力都很强,因为府兵的家人都给自己的子弟最好的装备,这些都是关系到自己身家性命的东西,可是到了后来,因为唐朝实在太有钱了,很多子弟都不愿意去当兵,就花钱雇人代替自己去当兵,本国人雇不到就雇外国人,这就变成了募兵制.安禄山就是这样被雇来的,这个人是杂胡,也就是说是个血统乱的不能再乱的外国人,这小子最早是在现在的辽宁省朝阳市边境牛养交易市场里的混混,因为晓通数国语言,人又机灵,从军之后居然混成一个节度史,所谓节度史,就相当于现在的军区司令(管的地方没有现在军区大),是真正掌握兵权的人物,其实土皇帝一个,这个家伙大概不甘心做土皇帝,于是造反,做了大燕皇帝,他和他的部下史思明前后两次攻破长安,前后历时8年,史称安史之乱,后来被李光弼镇压,顺便说一下,这个李光弼也是个外国人.安史之乱之后,中国彻底进入藩镇割据时代,那些外国血统的军区司令们纷纷自己征税闹独立,到最后发展为五代十国,中国北方又被少数民族政权(外国人,异族,胡虏)所控制,汉人不堪忍受,又纷纷南逃,形成了中国历史上的第二次人口大迁徙.这次人口大迁徙根本上改变了中国人口地里分布的格局,使南方人口第一次超过了北方地区,中国人口地理分区的中心首次由黄河流域移到了长江流域。

中国历史上的人口三次大迁徙中国历史上的三次人口大迁徙创新实验学院生科104班孙志明2010014971“闯关东”、“走西口”、“下南洋”,堪称中国历史上三次规模宏大的人口大迁移,而电视剧《走西口》、《闯关东》、《下南洋》恰恰就是对历史真实的写照,几百年来,一代又一代的中国人民,为了逃离恶劣的生存环境,他们吞下艰辛和无奈,加入规模的迁徙大军去,中国人讲究衣锦还乡,乡土情结特别强烈,到底是什么原因使他们背井离乡?想要知道这些,我们就不能不了解这段历史。

所谓关东,是指山海关以东辽宁、吉林、黑龙江三省地域,即今天的东北地区,自康熙初年至十九世纪中叶长达200年的时间内,清廷对关东地区实行封禁,此间黄河中下游诸省连年遭灾,清朝政府却禁令依旧,成千上万的破产农民只好不顾禁令,冒险“闯”入东北谋生,此即“闯关东”的由来。

由于地少人稠灾害频发,兼之地理位置与关东接近,山东圣人之乡心态乡土意识淡化,冒险精神最强,促使流民春往冬归转变为在东北扎根,山东逃荒农民便成了“闯关东”的主流人群。

据相关史料记载,“闯关东”的历史源自清顺治元年(1644年),止于民国三十八年(1949年),共绵延了300余年的历史,先后历经了四次移民高峰。

直到新中国成立后,这场人类历史上罕见的大迁徙才尘埃落定。

山东村、河北村等在关东的“复制”,实际上就是中原文化的平面移植,加上人数占绝对优势,他们有充分理由保持齐鲁文化或燕赵文化,所谓“聚族而居,其语言风俗一如旧贯”即是。

他们可以不必改变自己,削足适履,去适应当地的社会风俗、宗教信仰,使用当地的语言文字等,从某种意义上说,这同样是文化上的保守主义。

赵中孚在论及“闯关东”的意义时说过这样一段话:“社会意义上,东三省基本上是华北农业社会的扩大,二者之间容有地理距离,但却没有明显的文化差别。

华北与东三省之间,无论在语言、宗教信仰、风俗习惯、家族制度、伦理观念、经济行为各方面,都大同小异。

最主要的是东三省移垦社会成员,没有自别于文化母体的意念。

中国历史上的人口变迁历史上的中国经过历代战乱,真正的炎皇子孙在中国的国土上已经没有多少了。

我们现在的中国人,是由百越集团、苗蛮集团、华夏集团、戎狄集团融合而来的。

也既现代科学证明的四大基因集团。

华夏集团在历史上最残烈的一次灭绝是蒙元帝国的大屠杀,除了当时的一些叛将,顺民能活下来,真正的汉人除了福建一带的客家人,已经几近绝迹。

华夏集团的人口的特征是黑眼睛,单眼皮。

三绺胡子。

而现在的中国人大多数都是深褐色眼瞳。

考古学家和人类学家研究发现,在炎黄子孙身上有三项区别于世界其他民族的特有的生理印记。

一是铲形门齿。

上颌两颗中门齿的两边缘翻卷成棱,中间低凹,像一把铲子。

我国绝大多数人是这种门齿,二是青斑。

新生婴儿的尾骶部或其他部位常有淡灰色或青灰色的斑块,既"蒙古斑"。

我国新生婴儿几乎都有这种特征,一般一二岁时褪去。

三是内眦褶。

在眼的内角处,由上眼睑微微下伸,遮掩泪阜而呈一小小皮褶,旧名"蒙古褶"。

我国大部分人有这种褶,而外国人却无此褶。

人类学家判断,这三项印记,是由炎黄祖先遗传而来的,其中铲形门齿可追踪到旧石器时代的远祖。

造成中国历史上的人口大锐减,有赤壁大战之后的人口大萧条,有南北朝的五胡乱华,唐朝末年的五代十国大混乱、大屠杀,元朝的蒙古兵南下的大屠杀,满清入关后的大屠杀。

历史上这几次大的战乱,是造成中国历史上的人口剧烈变动的主要原因。

司马迁记载:秦国攻魏杀8万人,战五国联军杀8万2千人,伐韩杀1万人,击楚杀8万人,攻韩杀6万人,伐楚杀2万人,伐韩,魏杀24万人,攻魏杀4万人,击魏杀10万人,又攻韩杀4万人,前262年击赵白起杀尽42万人,又攻韩杀4万人,又攻赵杀9万人……前207年项羽坑秦降兵20万。

战国末中国人口2千万人。

可中国军队却远远超过欧洲:秦始皇守五岭用兵50万,防匈奴30万人,修长成50万,造阿房宫秦皇陵的130万人(其中受宫刑者达70多万人)。

以至于"丁男被甲,丁女转输,苦不聊生,自经于道树,死者相望"(《汉书、严安传》)。

中国历史上的大规模移民与相应社会变革随着各种文化、科技、经济等各项发展的推进,中国的历史上出现了多次大规模的移民潮。

这些移民潮不只是单纯的一个地方的人民往别的地方迁徙,而是对整个中国的社会、文化、经济等各个方面都产生了深刻的影响和变革。

第一次大规模移民潮:从黄河流域到长江流域在中国历史上,最早的大规模移民潮可以追溯到公元前2000年左右的时期。

在这段时间里,由于黄河流域的气候条件严峻,人民生活困难,物质和精神两方面都有所不足。

于是,那些在黄河流域居住了数百年的人开始向东南迁移,他们逐渐抵达了长江流域一带。

这一次的大规模移民潮,对中国历史的发展产生了很大的影响。

在这个过程中,不仅是一个新的文化、政治和经济中心得以生长,而且整个中国的历史格局也发生了重大的变化。

第二次大规模移民潮:推动了中国的统一中国历史上的第二次大规模移民潮,出现在公元6世纪。

这一次的移民潮来源于北方的黄河流域和西北地区。

当时,这个地区的部分民族还徘徊在游牧和农耕之间,而气候的严酷条件也并不适宜人民们的生活。

因此,这些民族最终选择向南迁移,一些部族还一度席卷了中原地区。

在当时的历史背景下,他们的迁徙不仅带来了文化的交流和融合,而且促进了政治的统一和文化的整合。

第三次大规模移民潮: 开拓了中国的西部中国历史上的第三次大规模移民潮,大约出现在公元10世纪左右。

在那个时期,西部地区的政治和文化环境相对封闭,民族之间的冲突也比较激烈。

这种局面造成了民众的不安全感,迫使他们向更安全的地区迁徙。

在中国历史上,这个时期的移民潮是最有影响力的。

由于人口的迁移,中国的西部地区得到了广泛的开发和利用。

此外,随着汉族等内地民族和西北民族之间的文化交流,中国的文化得到了进一步的交融和繁荣。

总之,中国历史上的大规模移民潮对中国社会和文化方興未艾的发展起到了深远的影响。

古代人们的迁徙行为推动了中国历史的发展,带来了繁荣和文明。

这些移民不仅是生产力和文化知识的搬运工,也是中国历史上大变革的见证人。

中国历史上的人口迁移历史上我国的人口迁移1.“永嘉丧乱”时期发生在西晋永嘉年间,腐朽的统治者对各族人民进行残酷的剥削和压迫,从而使黄河流域广大人民流离失所,被迫大规模迁移到江淮流域(主要是流入江苏、安徽、湖北、四川等地)。

这次南迁人口约90万,使秦汉以来人口分布显著的北多南少格局开始发生变化,南方人口得到较快增加,促进南方经济的迅速发展,这是中国人口分布中心向长江流域转移的一个标志性事件。

2.“安史之乱”时期发生在唐代,约有100万人南迁,从根本上改变了中国人口分布以黄河流域为重心的格局,我国南北人口分布比例第一次达到均衡。

3.“靖康之乱”时期发生在北宋,1125年金灭辽开始南下攻打北宋,黄河流域成为主要战场,每次大的战争都造成黄河流域大量居民向长江流域迁移,主要迁移浙江、江苏、湖北、四川,这是北宋末年人口迁移规模最大的阶段。

4.“金完颜亮”时期1161年金撕毁了与宋的合约,大举南侵,淮河流域成为主要战场,迫使淮河流域的居民南迁到长江流域,主要迁移浙江、江苏、湖南、江西等地。

5.“蒙古兵南侵”时期忽必烈等上汗位后,于1273年出动大批蒙古兵南侵,发动了消灭南宋的战争,主要战场在长江中下游地区,当地居民为躲避战乱大量向珠江流域迁徙,主要迁入广东、广西、福建等地。

6.“走西口、闯关东”时期19世纪后期的旧中国,俄国和日本帝国主义侵入后,两国竞相在东北扩张势力,修筑铁路、掠夺资源,需大批劳动力,迫使华北破产,农民移入东北,尤以山东、河北两省农民最多.1923年-1930年间移入东北达300万人,1937年一年就达到70万人。

此外,西北地区的甘肃、青海、新疆等地,也有很多来自河南、陕西等省的农民。

7.“东南沿海下南洋”时期欧美资本主义侵入东南亚后,为掠夺东南亚资源,招收中国破产农民作为开发殖民地的劳动力资源,并贩卖中国劳工,致使东南亚人口激增。

黄河中下游平原是中华民族的发源地。

从秦汉时期开始,我国人口就由黄河中下游平原向四周扩散,重点是向南方的长江流域和珠江流域扩散。

中国的历史人口与历史人口迁徙中国拥有悠久的历史,历代人口数量和人口分布的变迁对中国的经济、社会和政治发展产生了深远的影响。

本文将从古代到现代,探讨中国历史上的人口变化以及人口迁徙的重要性。

一、古代中国的人口变迁在古代,中国的人口数量经历了多次波动。

史前时代,人口规模相对较小,主要集中在黄河流域和长江流域。

随着农业革命的到来,粮食生产能力的提高和人类社会的进步,人口数量逐渐增加。

春秋战国时期,人口规模达到了数百万人。

随着世袭制的诞生,封建制度得到确立,人口分布也发生了变化。

中原地区成为政治、文化中心,而北方和南方的人口差距逐渐加大。

到了秦汉时期,人口数量再次增加,达到了数千万。

这个时期的人口分布主要集中在中原和沿海地区。

二、近代中国的人口变迁进入近代,中国的人口变化进入了一个全新的时期。

19世纪中叶以来,西方列强的侵略和中国内部的民族斗争导致了人口数量的急剧下降。

鸦片战争后,中国开始不平等条约时期,人口迁徙现象愈发明显。

大批中国人被迫离开家国,到海外寻求生活出路。

与此同时,人口迁徙也在国内发生。

随着农业的发展和城市化进程的加快,农村人口涌向城市,使城市人口急剧增长。

特别是20世纪的两次世界大战和内战,使得大量疲惫不堪的难民涌入偏远地区,影响了当地的人口分布与经济发展。

三、现代中国的人口变迁新中国成立后,中国的人口问题进入了一个全新的阶段。

1953年,中国进行了全国首次人口普查,结果显示人口数量已经达到了6.7亿之多。

随后的几十年里,中国经历了人口数量的急速增长。

鼓励生育政策的实施,使得人口数量增加迅猛。

然而,近年来,随着经济发展和人口素质的提升,中国的人口问题也发生了转变。

1980年代末,中国开始实施计划生育政策,限制每对夫妻只能生育一个孩子。

这一政策的实施导致了人口自然增长率的下降,并在数十年后导致了人口老龄化问题。

四、人口迁徙的重要性人口迁徙在中国的历史中起到了重要的作用,不仅是人口结构的重塑,也是经济社会发展的推动力。

中国古代史上的人口统计的特点和七次人口大减退1据有关资料记载,我国是世界上最早统计人口的国家之一。

但由于历代政府调查人口都是为了征税、抽丁,因而不重视保存统计资料,直到1949年以后,我国才开展了现代含义的科学的人口普查。

2一般说来,中国古代的户口统计,户数是比较精确的,而口数则常常少到荒谬。

3政权交接时人口出现大滑坡。

4人口出现七次大滑坡,最厉害的是三国时期和和八王之乱时期,基本上是少掉了70%,最少的是宋末元初,也达到了46%。

57次人口数据统计下降中,和少数民族有关的人口下降,主要是元朝初年和唐朝初年两次。

一第一次人口统计数据的锐减--秦末(3000万~1300万)下降比例56%关于战国时期的总人口数,郭沫若主编的《中国史稿》有一个估计:"在七国中,楚国土地最广,能出兵百万,按五人出兵一人计,约有人口五百万。

魏兵七十万,约有人口三百五十至四百万。

齐和魏差不多。

秦、赵相当,都能出兵四十至六十万,合计人口约有五六百万。

韩、燕不相上下,韩兵三十万,两国合计也在三百万人以上。

七国人口没有详细数字,约计超出二千万。

"而近年来专家估计这个数字应该在3000万以上连绵不断的兼并战争(约每年一次)成为遏制战国时期人口增长的主要因素。

公元前364~前245年,仅秦国在战争中斩首、坑俘即达182万人。

"争城以战,杀人盈城。

争地以战,杀人盈野。

"孟子的这段话是对当时残酷战争的生动概括。

秦灭六国后,人口总数估计仅约2000余万。

再经过秦之暴政和秦末战争,至汉初已减至1800万,甚至更少。

与战国时期的峰值相比,减幅至少达四成。

这是中国人口在封建制时期经历的第一次大浩劫。

后又经笔者反复对证,可靠的数据是1300万左右较为准确。

二第二次人口统计数据的锐减――西汉末(6000万~2100万)65%。

西汉是大一统王朝,国内长期稳定,社会经济发展,人口数量也迈上新台阶。

《汉书》记载西汉平帝原始二年,公元2年,全国户数超过1200万,人口5900多万。

中国人口历史变迁及其原因中国是一个拥有悠久历史的国家,其人口也是同样的博大精深。

在人口方面,中国经历了许多高潮和低谷,而且这些变迁对中国的社会经济发展有着深远的影响。

本文将以史为鉴,探讨中国人口历史变迁及其原因。

一、中国人口的初期增长中国的历史可以追溯到五千年前,而在这之前的人口数量是无从考证的。

但是随着社会文明的发展,中国人口开始呈现出明显的增长趋势。

春秋时期,中国的人口已经突破了一千万,到了秦汉时代已经突破了五千万。

这一时期的人口增长主要是由于农业生产的发展和社会生产力的提高,另外,水利工程的建设也为农业生产提供了有力的帮助,更重要的是人口向外扩张的趋势也是增长的原因之一。

二、中国人口的稳定发展随着社会经济的发展,中国人口的增长进入了一段稳定的阶段。

明朝时期,中国的人口达到了一亿人左右,而直到近代,人口基本维持在这个范围内。

在这一时期,中国的农业生产和工业生产都有了大幅的提高,而且在文化科技领域也取得了很大的进步。

人口稳定发展的一个重要原因是“限婚令”的实施,中国在遏制人口过度增长方面做出了重要的努力。

三、中国人口爆炸到了20世纪,中国的人口增长开始快速加速,开始进入了人口爆炸时期。

1949年新中国成立时,人口数量已经超过了五亿,而且在不到半个世纪的时间里,中国的人口数量已经突破了十亿。

这一时期的人口增长主要是由于卫生保健和医疗技术的发展和提高。

此外,中国的农业生产也取得了很大的发展,为人口增长提供了更多的粮食保障。

四、中国人口的压力中国的人口增长虽然说明了经济发展和社会进步,但也带来了一系列的社会问题。

首先是人口压力,过多的人口导致了资源短缺和环境污染等问题,给社会带来了前所未有的压力。

而且过多的人口也会导致就业不足和收入差距扩大等问题,给社会稳定性带来了问题。

五、中国人口的老龄化随着人口的增长和社会进步,中国也面临着人口老龄化的问题。

目前中国已经进入了老龄化社会,这意味着养老和医疗保健的负担将越来越重,而且老年人口的增长也意味着劳动力的减少,给社会生产力带来了问题。

中国六次人口大迁移中国六次人口大迁移第一次,被称为“衣冠南渡”。

东汉末年到魏晋南北朝时期,北方的游牧民族迁入内陆,与汉族混杂而居,到西晋末年北方大乱,北方的汉族先后南下,迁移到长江中下游一带。

据史学家考证,当时迁居到南方的中原人有70多万。

第二次,发生在公元8世纪的安史之乱时,大批北方居民南下逃避战乱。

第三次,是公元12世纪,北宋末年到南宋时期,随着女真民族建立的金国占据中国大陆中北部,大批人口随着败退的统治者,迁居偏安江南。

三次北人南迁使得江南地区取代中原,成为中国经济和文化最发达地区。

与此同时发生的,则是北方民族以归化者或者征服者的姿态,不断进入华北、华中,甚至江南。

而汉民族国家的统治者,则不断调动士兵、居民,迁移到值得开发的土地,或者需要守卫的边疆。

在中国的史籍中,移、发、迁、徙、实、屯,这些字不绝如缕,每出现一次,就意味着一次规模或大或小的、由官方发起的移民。

第四次,明初山西大移民。

官方历史的记载中,这次移民之前,由于连年战乱屠戮、北人南迁,北方的人口从全国户数的四成,降低到不足一成半,千里沃土化为废墟。

中国北方经济衰败,而江南则人满为患。

比如扬州,这座位于长江以北、曾经最繁华的城市,在朱元璋的军队占领之时,只剩下18户人家。

作为统治者,朱元璋不得不发动一次声势浩大的移民,命令他的百姓和士兵去人口稀少之地开垦、守卫。

这次移民规模之大,空前绝后。

据《简明中国移民史》记载,明代初年,长江流域移民700万,华北地区移民490万,西北、东北和西南边疆也有150万,合计1340万,几乎占到当时全国总人口的两成。

在北方民间,这次大移民的标志性记忆,是一棵大槐树。

山东、河南、河北地区,至今有民谣:“问我祖先何处来,山西洪洞(tóng)大槐树。

祖先故居叫什么,大槐树上老鹳(guàn)窝。

”这棵大槐树,位于临汾市洪洞县城北,据说是汉代的古槐。

山西虽在北方,但地形阻隔,战乱较少,人口远比惨遭蹂躏的华北平原地区稠密,而山西土地少,不足以供养太多人口。

从人口变迁看和平的重要性作者:余建权纵观中国历史,战争的发生是人口发生剧变都给人震撼和惊叹!中国历史上几千年的分分合合,王朝变迁,从来都是由人民来推动的,是人民用鲜血和生命换来的,但最后人民永远都和胜利木有关系,始终处于最底层,是被奴役的对象,从来都没有改观,直到中华人民共和国建立才有所改变!其实我们现在所说的中国历史,基本上是以中原王朝的统治作为“正统”来讲述的历史,这样的历史才叫中国历史,非中原王朝一般不计入中国历史的“主流”之中,比如匈奴,一个从春秋战国开始,和中原王朝做对了几百年,令中原几个朝代无奈采取以“女人换和平”的强悍民族,在司马迁的《史记》中别说最高级别的“本纪”,连个“世家”都没混出来,只争到了一个“列传”这样的最低地位,不能不说是一种悲哀。

和匈奴同样命运的还有突厥、契丹、金国、西夏等等,他们并没有自己的历史,也进入不了中国历史。

这就是中国历史上所谓的“得中原者得天下”说法的由来。

无论是北方的“完颜”还是蒙古草原上的“可汗”,你再牛,没拿到中原大地的统治权,中国历史的三明治里就没有你的份。

所以,中国历史上各朝各代,从夏朝开始,由于控制的地域不同,很难说清各个历史时期中国的人口数量。

在历史上,朝代的更迭几乎无一例外的都伴有战争,无数生命死于惨烈的战场,使人口锐减,有时,又由于民族的大融合,使合并后的朝代人口增加,比如元朝,蒙古族灭金夏和大宋,使原来属于三个国家的人口数量合并为一个国家,这样,统计原来那个所谓的正统王朝的人口作为历史上的中国人口就没有实际意义了,因此,要说清现代意义上的中国历朝历代人口数量,显然不现实,再加上历史上无论那个朝代,都没有设置像今天“国家统计局”这样叫人怀疑的“权威”机构,全靠民间的努力做人口普查,所以要拿出一个可靠的数据根本不靠谱,因此说,中国历史上的人口数量变迁永远都是一笔糊涂账。

虽然是一笔糊涂账,但还是有人不辞辛劳的在做这项工作,比如东汉的皇甫谧等。

他们的数字虽然不是精确数字,但也不是天方夜谭的瞎编乱造,虽然有出入,但还是比较接近实际,具有一定的可信度的。

据皇甫谧《帝王世纪》考证,夏朝开始时期的约公元前2070年左右,“及禹平水土,……是以其时九州岛之地......民口千三百五十五万三千九百二十三人”,就是说打从大禹治水,天下太平以后,大禹的夏朝,人口约1355万,这个数字大概没有计算今天云贵和湘粤闽等当时是偏远地区的少数民族。

由于交通和通信的限制,当时的夏王朝管辖范围尚不能到达此地。

商朝没有人口数量的任何记载,所以,无论是司马迁还是皇甫谧这样的牛人也无法考证。

后来还有人综合各种资料认为,到周成王时期,约公元前1043年前后,人口数量约为1371万。

周庄王十三年,公元前684年,人口1184万,这个数字依然不包括上述偏远地区的人口。

从公元前2070年的夏朝开始到公元前684年的周庄王时期,在约1400年的时间里,虽然没有计划生育政策,但人口的数量还是比较稳定的,大致在1200万到1300万左右,未有大起大落的现象出现,这些数字绝对不是准确数字,是大是小不敢乱下结论,但肯定符合当时的国情,是可以信赖的。

到公元前221年,超级牛人秦始皇统一中国,结束了春秋战国数百年的分裂局面,合并七国为大秦帝国,有人认为这一时期的人口数量约在1500-1800万之间。

这大概是经过统一战争洗礼后的数字,而且按照秦国的统治地域,这个数字应该包括上述大部分偏远地区的民众了,因为这时,秦国的统治区域已经到达南海广大地区。

和夏商周相比,秦朝控制的地域要广阔的多,所以人口数量多几百万也在情理之中,我推测,这个数字的增加应该是因为地域的增加所致,而并非人口出生率增加的结果。

根据班固《汉书.地理志》记载,到西汉汉昭帝元始二年,公元前85年,“民户千二百二十三万三千六十二,口五千九百五十九万四千九百七十八。

”这个记载是说西汉元始2年,公元前85年,人口数量约为5959万。

汉朝经汉武帝刘彻经营多年以后,地盘比较大,已经包含江南和云南,以及漠北地区,大致今天的哈萨克斯坦等中亚地区,所以人口数量也应包括这一地区的人口。

虽然地域扩大使人口增加,但一下子多出好几倍的数量还是有一定疑问,所以我认为,班固的这个数字可能含有很大水分。

据史书记载,从公元9年王莽篡汉到公元25年刘秀建立东汉,由于战争的消耗,人口数量在2000万以下。

下多少不好说,估计一千七八百万的话比较可信。

汉朝这是一时期的数字比较混乱,而且出现大起大落。

从公元2年的5959万,到公元25年,23年的时间,有数据记载,人口数量大幅下降到2000万以下,死亡了约4000万人!60%多的死亡率,这么大的人口超常死亡率,历史文献上应该有痕迹,可是却找不到只言片语。

而且这么大的死亡率除非用大规模杀伤武器,靠瘟疫饥荒和普通冷兵器战争并举也不一定能达此效果。

23年间死亡4000万,那就是经过血流成河的屠杀,也不一定能完成,可这一时期虽然战争频频,但杀戮的人数还是有限的,而且历史上这一时期也没有大规模瘟疫的记载。

在第二次世界大战中全世界都在打仗,而且经过希特勒的大屠杀和日本鬼子的“三光”政策摧残,全世界死亡了7000万,而且这其中的中国抗日战争死亡1800万,已经叫人非常震惊了,怎么可能2000年前的中国冷兵器时代的局部战争,死亡4000万?一种最大的可能是5959万这个数字与实际出入较大,可信度差。

据《后汉书》记载,东汉光武中元二年,公元57年,人口数量约2100万。

这个数字可能更接近实际,前后的数字衔接比较合理。

《后汉书》记载,到东汉末年的永寿三年,公元157年,人口约5648万。

我们来分析推测一下这些数字的真实性,公元57年,人口2100万,而公元157年,人口5648万,这两个数字中,估计公元157年5648万的数字不靠谱,因为那时的医疗条件不好,人口出生率较低,更为重要的是“人到七十古来稀”,人的寿命普遍不高,100年间,在那样艰苦恶劣的生存环境下,出现人口翻一番还多,应该很难。

而且从夏朝到东汉的历史看,在生存环境大抵相同的条件下,还找不到100年间人口翻番的先例,除非一种情况,大家都铆足劲的生。

就算卯足劲生,那时初生婴儿的成活率不高也是一个不争的事实,增加这么快实在很难。

而且这个数字也和后来的数字也相去甚远,不好衔接,因为到三国鼎立初期的公元220年,虽然有黄巾起义和军阀割据的战争,这一时期中国的人口数量据记载在1000万左右(这个数字估计偏小),如果1000万这个偏小的数字是从5648降下来的,则这一时期的死亡率还要更高,接近75%,所以这些数字和实际数字出入可能很大不足为信。

从公元157年到公元220年,时间跨度仅为63年,这63年间,怎么可能死亡这么多人,这得大批量大面积死人才行,这样大面积大幅度的死亡的现象,同样在历史上找不到印记。

而且,这样的死法也太惨重,简直惨不忍睹,那一定是血流成河外加白骨遍地的死法才行!据此推测,无论是157年得5948还是220年的1000万左右,都不可信。

我们还可以从近代的二战的死亡数字去看看这些数字的真伪,与比较才有鉴别。

数字显示,二战期间,全世界死亡7000万人,其中中国死亡1800万人。

汉朝狗咬狗的冷兵器战争,和二战的现代战争比,无论是武器的杀伤力,还是战争的规模都有天壤之别,所以那是的中国局部战争,根本达不到这么惨重的死亡率,几乎相当于抗日战争两倍多。

在冷兵器时代,要拿刀一个一个去砍,那也得敌我双方好好忙活一阵子!西晋太康元年,公元280年,根据《地理志》的数据,司马炎“平吴,大凡户二百四十五万九千八百四十,口一千六百一十六万三千八百六十三”,即人口数量约为1616万,这个数字可能比较接近实际,前后衔接较好。

从晋朝末年“五胡乱华”,国家再次分裂为五胡十六国,人口数量再次进入无法统计时期,直到隋炀帝杨坚于公元581年建立隋朝,国家重新统一后,有数据显示人口约4601万。

从公元280年到公元581年的三百零一年间,历史离开青铜器时代,进入铁器时代,生产力也有空前发展,医疗技术也有提高,人口增加到3倍是可能实现的,所以,这个数字可信。

隋末的战乱,再次造成人口大幅下降,到唐朝李世民统治时期的公元628年,有一种说法,这一时期人口约2500万。

估计这个数字偏小,实际情况可能大于这个数字。

我推测在4000万左右可能更能叫人接受,也可以更切实际的和后面的数字对接。

到大唐天宝十四年,公元755年,大唐王朝经过李世民的“贞观之治”,武则天的开明统治,和唐玄宗李隆基的“开元盛世”以后,盛世大唐在一百三十年左右的时间,人口达到5291万,这个数字是合情合理的,无论这个数字来源于2500万还是4000万,这一是因为唐朝的地盘和汉朝差不多,甚至比汉朝还大,她的统治地域向北到达今天俄罗斯贝加尔湖地区,向南到达今天的越南等广阔地域,这一点可从当时有些得罪皇帝的人被发配到越南这一历史事件得到佐证。

所以,唐朝的人口应该包括今天俄罗斯部分地区,哈萨克斯坦等原苏联中亚几个加盟共和国以及越南等地的人口,地域面积大增,可能是人口数量达到5000多万的一个重要原因。

二是这130年间,政府政治清明,人民安居乐业,医疗条件也有很大改观,经济持续发展,一派盛世繁荣景象,就算开始是2500万人口,在这样的政治经济社会环境下,130年间出现人口翻番还是有可能。

唐后期和五代十国时期,由于战乱、饥荒和天灾人祸的影响,导致人口再次出现大幅下降。

所以,到公元960年宋朝建立时,人口据说有3000万左右,但我估计这个数字可能偏小。

北宋真宗咸平六年,公元1003年,人口数字进一步下降到1427万。

这里的人口大幅减少,很可能和宋朝在金国接连不断的军事打击下,地盘逐渐变小有关,和这一时期的人口死亡率和出生率无关,你想,底盘一天一天变小,统治的人口肯定会一天一天变少。

不过,1003年的1427万这个数字就值得怀疑,因为北宋不像南宋,他的统治面积还是比较大的,至少包括北方黄河流域及以北的广大地区,就算有金国的侵略,但影响有限,怎么可能出现人口大幅减少的情况?只有一种解释是地盘在变小,而且宋朝的统治区域主要是黄河两岸和江南,就是这些地区,有的在很长一段时间还没有纳入大宋的版图。

宋朝大观四年,公元1100年,人口为4673万,这个数字可能和宋朝逐渐统一江南,使宋朝的地域逐渐扩大所致。

至南宋嘉定十六年的公元1223年,据记载,中国人口数量历史性地达到了7681万,这个数字偏大,有水份。

因为这一时期的宋朝偏安江南(所以才叫南宋),北方大部地区已经不包括在他的管辖范围,包括黄河流域及以北的广大地区,所以这个数字的可信度值得推敲。

如果江南的南宋统治区域人口达到这个数字,那么,加上当时北方的的金夏蒙古统治区域,中国人口数量应该在宋朝时就有可能超过一亿了,即使达不到也接近这个数字。