三线摆测物体转动惯量实验报告

- 格式:pdf

- 大小:125.30 KB

- 文档页数:12

实验 9三线摆测转动惯量一、实验目的1.掌握三线摆法测物体转动惯量的原理和方法。

2.学习用水准仪调水平,用光电门和数字毫秒仪精密测量扭转周期。

3.验证转动惯量的平行轴定理。

二、实验仪器FB210型三线摆转动惯量实验仪,FB213型数显计时计数毫秒仪,钢卷尺,游标卡尺,电子天平,圆环( 1 个),圆柱( 2 个)。

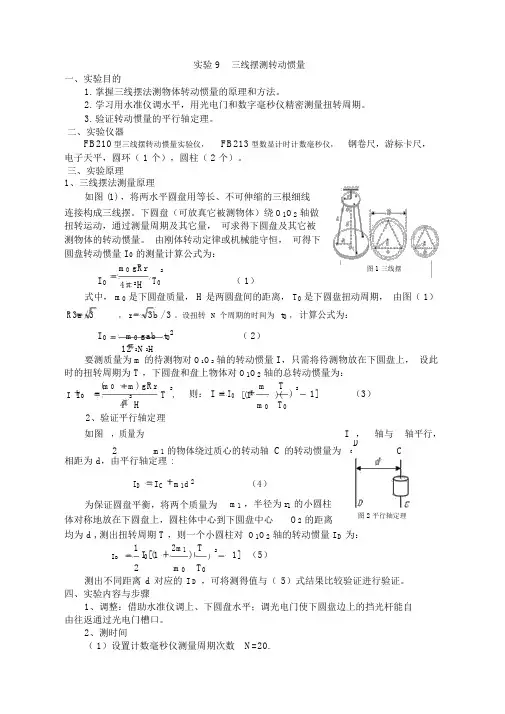

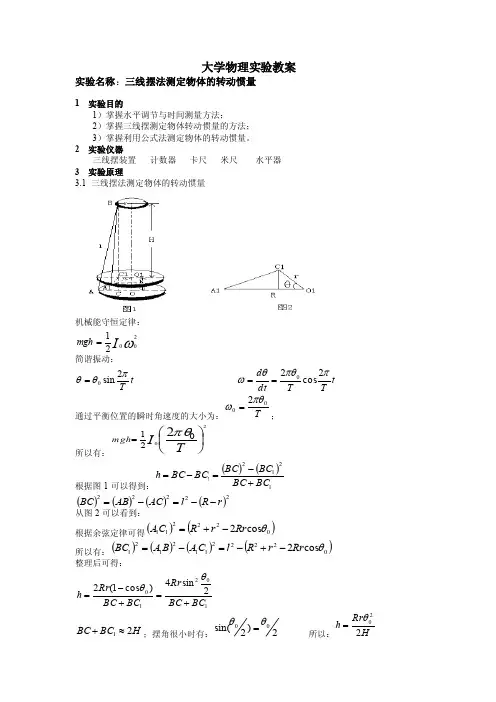

三、实验原理1、三线摆法测量原理如图 (1) ,将两水平圆盘用等长、不可伸缩的三根细线连接构成三线摆。

下圆盘(可放真它被测物体)绕 O1O2轴做扭转运动,通过测量周期及其它量,可求得下圆盘及其它被测物体的转动惯量。

由刚体转动定律或机械能守恒,可得下圆盘转动惯量 I 0的测量计算公式为:I 0m0 gRr2图1 三线摆42H T0( 1)式中, m0是下圆盘质量,H是两圆盘间的距离, T0是下圆盘扭动周期,由图(1)R3a / 3, r3b / 3 。

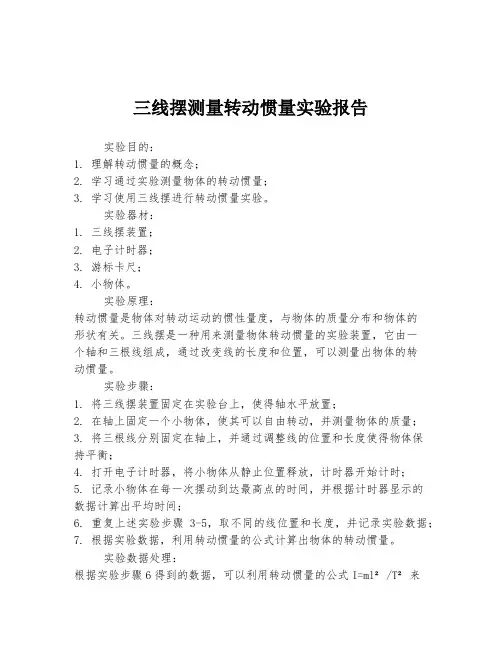

设扭转N个周期的时间为t0,计算公式为:I 0m0 gab t02( 2)122N 2H要测质量为 m 的待测物对 O1O2轴的转动惯量I,只需将待测物放在下圆盘上,设此时的扭转周期为 T ,下圆盘和盘上物体对O1O2轴的总转动惯量为:(m0m) gRr2则: I I 0m T)21](3)I I 042HT ,[(1)(m0T02、验证平行轴定理如图,质量为m1的物体绕过质心的转动轴C 的转动惯量为I,轴与C轴平行,2C D相距为 d,由平行轴定理 :I D I C m1d 2(4)为保证圆盘平衡,将两个质量为m1,半径为 r1的小圆柱体对称地放在下圆盘上,圆柱体中心到下圆盘中心O2的距离图 2 平行轴定理均为 d , 测出扭转周期 T ,则一个小圆柱对O1O2轴的转动惯量I D为:1I0[(12m1)(T21] (5)I Dm0)2T0测出不同距离 d 对应的I D,可将测得值与( 5)式结果比较验证进行验证。

四、实验内容与步骤1、调整:借助水准仪调上、下圆盘水平;调光电门使下圆盘边上的挡光杆能自由往返通过光电门槽口。

三线摆测量转动惯量实验报告实验目的:1. 理解转动惯量的概念;2. 学习通过实验测量物体的转动惯量;3. 学习使用三线摆进行转动惯量实验。

实验器材:1. 三线摆装置;2. 电子计时器;3. 游标卡尺;4. 小物体。

实验原理:转动惯量是物体对转动运动的惯性量度,与物体的质量分布和物体的形状有关。

三线摆是一种用来测量物体转动惯量的实验装置,它由一个轴和三根线组成,通过改变线的长度和位置,可以测量出物体的转动惯量。

实验步骤:1. 将三线摆装置固定在实验台上,使得轴水平放置;2. 在轴上固定一个小物体,使其可以自由转动,并测量物体的质量;3. 将三根线分别固定在轴上,并通过调整线的位置和长度使得物体保持平衡;4. 打开电子计时器,将小物体从静止位置释放,计时器开始计时;5. 记录小物体在每一次摆动到达最高点的时间,并根据计时器显示的数据计算出平均时间;6. 重复上述实验步骤3-5,取不同的线位置和长度,并记录实验数据;7. 根据实验数据,利用转动惯量的公式计算出物体的转动惯量。

实验数据处理:根据实验步骤6得到的数据,可以利用转动惯量的公式I=ml²/T²来计算物体的转动惯量,其中m是物体的质量,l是线的长度,T是物体从静止释放到最高点的时间。

根据实验数据计算出的转动惯量可以与理论值进行比较,并分析误差的原因。

实验注意事项:1. 在实验过程中要确保实验台稳定,以避免误差的产生;2. 在进行实验时要保持仪器的干净和整洁,以免影响测量结果;3. 在进行实验时要注意安全,操作时要小心谨慎,避免发生危险。

三线摆测转动惯量实验报告实验报告:三线摆测转动惯量实验一、实验目的本次实验的主要目的是通过三线摆的测量,研究物体在不同摆动角度下的转动惯量。

转动惯量是描述物体旋转特性的一个重要参数,对于理解物体的运动规律和动力学性能具有重要意义。

二、实验原理1. 三线摆的构造三线摆是由三条相互垂直的细线组成,其中两条细线固定在同一端点,另一条细线则通过一个支点悬挂。

当三线摆摆动时,细线的张力会产生扭矩,使得摆锤绕支点旋转。

2. 转动惯量的计算公式转动惯量的计算公式为:I = m * r^2,其中m为物体的质量,r为物体的半径。

在本实验中,我们将通过测量三线摆在不同摆动角度下的周期和角速度,从而求得物体的转动惯量。

三、实验步骤与结果分析1. 实验准备(1) 准备三线摆、计时器、直尺等实验工具。

(2) 将三线摆调整至水平状态,使两条细线的夹角为90°。

(3) 在三线摆的一端挂上质量为m的小球。

(4) 将三线摆调整至合适的初始位置,使其摆动幅度较小。

2. 实验过程与数据记录(1) 以一定的时间间隔记录三线摆的周期T;(2) 以一定的时间间隔记录三线摆的角速度ω。

(3) 根据公式I = 2π/T * ω^2 * r,计算出小球的转动惯量I;(4) 重复以上步骤,分别测量三线摆在不同摆动角度下的数据。

3. 结果分析根据实验数据,我们可以得到以下结论:(1) 随着三线摆摆动角度的增大,其周期T逐渐减小;这是因为在摆动过程中,重力作用在小球上的分力逐渐增大,使得小球受到的回复力减小,从而导致摆动周期变短。

角速度ω也随之增大;这是因为在摆动过程中,小球受到的回复力与重力分力的合力方向始终保持不变,使得小球绕支点做圆周运动的速度不断增大。

因此,我们可以得出结论:物体在不同摆动角度下的转动惯量与其固有属性有关。

三线摆测物体的转动惯量实验报告三线摆是物理实验中常用的一种实验装置,用于研究物体的转动惯量。

转动惯量是描述物体旋转惯性的物理量,是物体对于绕某一轴线旋转的惯性大小的度量。

在实验中,我们可以通过三线摆实验来测量物体的转动惯量,并得到相应的实验数据。

我们需要明确实验的目的和原理。

本实验的目的是通过三线摆实验测量物体的转动惯量。

转动惯量的计算公式为I=mr^2,其中m为物体的质量,r为物体绕轴线旋转的距离。

三线摆实验通过测量物体在不同条件下的摆动时间来间接地计算出物体的转动惯量。

接下来,我们需要准备实验装置和材料。

实验装置包括三线摆支架、摆线、物体等。

材料可以选择不同形状和质量的物体,以便进行不同条件下的实验。

在实验前,我们需要对实验装置进行校准和调整,以确保实验的准确性和可靠性。

实验开始前,我们需要先确定实验的条件和测量方法。

在三线摆实验中,我们可以改变物体的质量和长度,改变摆动的振幅和周期等条件,以便得到不同条件下的实验数据。

测量方法可以采用计时器或其他测量工具来记录物体摆动的时间,并进行相应的数据处理和分析。

实验过程中,我们需要按照实验条件和方法进行测量和记录。

首先,我们可以选择一个固定的条件,比如固定物体的质量和长度,然后测量物体在不同摆动振幅下的摆动时间。

通过记录不同振幅下的时间数据,我们可以绘制出物体摆动时间与振幅之间的关系曲线。

然后,我们可以选择另一个固定的条件,比如固定摆动振幅,然后测量物体在不同质量和长度下的摆动时间。

同样地,通过记录不同质量和长度下的时间数据,我们可以绘制出物体摆动时间与质量、长度之间的关系曲线。

实验完成后,我们可以对实验数据进行处理和分析。

首先,我们可以通过拟合曲线的方法,得到物体摆动时间与振幅、质量、长度之间的数学关系。

然后,我们可以根据转动惯量的计算公式I=mr^2,将实验数据代入公式中,计算出物体的转动惯量。

最后,我们可以比较不同条件下的转动惯量数据,分析其变化规律和影响因素。

三线摆测转动惯量实验报告实验目的:测量三线摆的转动惯量,了解其转动惯量的物理意义,并掌握利用物理量测量转动惯量的方法。

实验仪器:三线摆装置、定滑轮、弹簧秤、千分尺、定滑轮杆、试验台、计时器等。

实验原理:三线摆是由一个轻杆悬挂的固定框架,在轻杆的一端悬挂有一个小球,小球的转动惯量即为我们要测量的转动惯量。

在实验中,通过测量小球在不同长度的摆动轴上的摆动周期及周期对应的侧挠角度,利用转动惯量的定义式可以计算得到小球的转动惯量。

实验步骤:1. 将三线摆装置固定在试验台上,调整好其位置和高度,使其能够自由摆动且不受外界干扰。

2. 将小球悬挂在摆动轴的末端,并通过调整轻杆的长度使得小球与台面水平。

3. 分别将小球悬挂在不同长度的摆动轴上,然后用千分尺测量小球离轴线的距离,并记录下来。

4. 将小球拉到一侧,放开后用计时器计时该轮摆动的周期,并记录下来。

5. 重复步骤3和步骤4,至少进行3次测量,然后求得平均周期值和挠角的平均值。

6. 根据转动惯量的定义式及测得的数据,计算得到小球的转动惯量。

实验数据处理:根据实验所得的数据,可以通过以下公式求得小球的转动惯量:I = (T^2 * m * g * L) / (4 * π^2 * θ)其中,I为转动惯量,T为周期,m为小球质量,g为重力加速度,L为摆动轴的长度,θ为小球离轴线的最大挠角。

实验结果:根据实验数据和计算公式,可以求得小球的转动惯量。

根据实际情况,可能需要进行数据处理和修正,确保结果的准确性。

实验讨论与误差分析:在实验中,可能存在各种误差,如测量误差、摆动角度的影响等。

这些误差会对最终的结果产生一定的影响。

在实验中要注意减小各种误差的发生,提高实验结果的准确性。

结论:通过实验可以测量得到小球的转动惯量,并通过数据处理和计算得到最终的结果。

实验结果可以用来验证转动惯量的定义式,并了解物体转动惯量的物理意义。

实验结果应与理论值相近,若有误差应进行误差分析,并找出产生误差的原因。

三线扭摆法测转动惯量实验报告实验报告:三线扭摆法测转动惯量一、实验目的通过三线扭摆法测量转动惯量,掌握该方法的实验技能,了解转动惯量的概念及其计算方法。

二、实验原理若一刚体绕固定轴旋转,其转动惯量 $I$ 与它的质量和转动轴的位置有关。

转动惯量的一般定义如下:$$I=\sum_{i=1}^{n}m_i r_{i}^{2}$$其中 $m_i$ 是刚体的质量,$r_i$ 是物质元素 $i$ 到转动轴的距离。

本实验采用三线扭摆法来测量转动惯量。

三线扭摆法是利用固定点对物体进行转动,通过测定牵引力和转动角度,计算出转动惯量的一种方法。

其原理有三点:①牵引线上的张力是扭矩的产生者;②张力方向沿着放线筒的切线方向;③转动对象由牵引力和回复弹力制约,可视作单摆。

三、实验装置与材料实验装置:三线扭摆实验装置、摆重、量角器、数字秤、公称半径 $R$。

实验材料:- 铁环、铝盘、铜管、紫铜管等多种材料的转动物体;- 测量器材:数字角度计、数字秤、定义杆、卷尺。

四、实验步骤1.测量铁环的质量与公称半径 $R$。

2.将铁环等摆物挂到三线扭摆轴上,调整摆物中心与扭轴重合,使物体能够振动稳定。

3.按照图示接线,并调整牵引线的张力,使扭轴垂线上任意点产生一个恒定的、不被阻力消耗的扭矩。

同时安装量角器,记录牵引线与水平方向之间的角度 $\theta$。

4.用定义杆观察铁环的振幅,用数字角度计准确记录铁环的振幅角 $A$。

5.连续观察铁环的摆动,并记录一组 $N$ 次数据,每次记录相应的 $\theta$ 和 $A$ 值。

为了确保数据准确,需要等待摆物达到稳定状态后才进行测量,且每次测量前应恢复摆物到竖直位置。

6.将每次测量得到的 $\theta$ 值与 $A$ 值带入计算公式中,计算相应的牵引力 $F$,转动惯量 $I$。

最后将 $I$ 的测量误差计算出来。

五、实验结果与分析将实验中测得的数据代入计算公式,可以得出铁环的转动惯量$I$,单位为 $kg\cdot m^2$。

三线摆转动惯量实验报告三线摆转动惯量实验报告引言:转动惯量是描述物体旋转惯性的物理量,它对于理解和研究物体在旋转过程中的运动规律具有重要意义。

本实验旨在通过测量三线摆的转动惯量,探究不同参数对转动惯量的影响,并验证转动惯量与物体几何形状、质量分布等因素之间的关系。

实验装置与方法:本实验采用三线摆装置,由一根细长的杆上悬挂一个小球,并通过细线将小球与杆连接。

实验过程中,调整细线的长度,使得小球能够在水平面内自由摆动。

通过改变小球的质量、杆的长度以及细线的长度等参数,来研究它们对转动惯量的影响。

实验步骤:1. 测量杆的长度:使用尺子准确测量杆的长度,并记录下来。

2. 测量小球的质量:使用天平准确测量小球的质量,并记录下来。

3. 调整细线长度:通过调整细线的长度,使得小球能够在水平面内自由摆动。

4. 测量摆动周期:用计时器测量小球在摆动过程中的周期,并记录下来。

5. 改变参数:依次改变小球的质量、杆的长度和细线的长度,重复步骤3和步骤4,记录数据。

实验结果与分析:根据实验数据,我们可以计算出不同参数下的转动惯量,并分析它们之间的关系。

1. 质量对转动惯量的影响:保持杆的长度和细线的长度不变,改变小球的质量,测量摆动周期。

通过计算转动惯量,我们可以发现质量与转动惯量之间存在线性关系,即转动惯量随质量的增大而增大。

2. 杆的长度对转动惯量的影响:保持小球的质量和细线的长度不变,改变杆的长度,测量摆动周期。

通过计算转动惯量,我们可以发现杆的长度与转动惯量之间存在二次关系,即转动惯量随杆的长度的增大先增大后减小。

3. 细线长度对转动惯量的影响:保持小球的质量和杆的长度不变,改变细线的长度,测量摆动周期。

通过计算转动惯量,我们可以发现细线长度与转动惯量之间存在反比关系,即转动惯量随细线长度的增大而减小。

结论:通过实验,我们验证了转动惯量与物体几何形状、质量分布等因素之间的关系。

质量对转动惯量有直接的线性影响,而杆的长度和细线的长度则对转动惯量有非线性的影响。

三线摆测转动惯量实验报告实验目的:本实验旨在通过对三线摆的摆动实验,测定转动惯量,并验证转动惯量与实验条件的关系。

实验仪器和设备:1. 三线摆实验装置。

2. 计时器。

3. 直尺。

4. 细线。

5. 钢球。

实验原理:三线摆是由三根细线和一个小球组成的摆。

当小球在平面内摆动时,可以通过测定摆动的周期 T 和细线的长度 l,来计算转动惯量 I。

实验步骤:1. 将三根细线分别固定在支架上,并使它们在同一平面上。

2. 在细线的下端系上一个小球,保证小球在摆动时不会受到侧向的阻力。

3. 将小球拉至一定角度,释放后让其摆动。

4. 用计时器测定摆动的周期 T。

5. 重复以上步骤,分别测定不同长度的细线对应的摆动周期 T。

数据处理:根据实验测得的数据,利用三线摆的转动惯量公式 I = 4π²mL/T²,其中 m 为小球的质量,L 为细线的长度,T 为摆动的周期,可以计算出不同长度细线对应的转动惯量。

实验结果:通过实验测得的数据,我们可以绘制出不同长度细线对应的转动惯量的图表。

从图表中可以清晰地看到,转动惯量随着细线长度的增加而增加,这与转动惯量的计算公式相吻合。

实验结论:通过本次实验,我们成功测定了三线摆的转动惯量,并验证了转动惯量与实验条件的关系。

实验结果表明,转动惯量与细线的长度呈正相关关系,这与理论计算相符。

实验中可能存在的误差:1. 实验中未考虑空气阻力对小球摆动的影响,可能导致测得的周期略有偏差。

2. 实验中未考虑小球的摆动幅度对周期的影响,可能对实验结果产生一定的误差。

改进方案:1. 可以在实验中加入风筝线等较细的细线,减小空气阻力的影响。

2. 在实验中控制小球的摆动幅度,以减小摆动幅度对周期的影响。

实验的意义:本实验通过测定三线摆的转动惯量,验证了转动惯量与实验条件的关系,对加深学生对转动惯量的理解具有重要意义。

总结:通过本次实验,我们深入了解了三线摆的转动惯量实验,并通过实验数据验证了转动惯量与实验条件的关系。

用三线摆测量转动惯量实验报告用三线摆测量转动惯量实验报告摘要:本实验通过使用三线摆测量的方法,对不同物体的转动惯量进行了测量。

通过实验数据的分析,得出了物体的转动惯量与质量、长度以及摆动周期的关系,并验证了转动惯量的平行轴定理。

实验结果表明,三线摆测量是一种有效且准确的测量转动惯量的方法。

引言:转动惯量是描述物体对转动运动的惯性的物理量。

在实际应用中,准确测量物体的转动惯量对于设计和优化机械系统非常重要。

本实验使用了三线摆测量的方法,该方法通过测量摆动周期和其他参数,可以计算出物体的转动惯量。

本实验旨在通过实验数据的分析,探究转动惯量与物体的质量、长度以及摆动周期之间的关系,并验证转动惯量的平行轴定理。

实验装置和原理:本实验使用了三线摆测量仪器,包括一个可调节长度的摆线、一个固定在支架上的固定线和一个可以固定在物体上的可调节线。

实验中,固定线和可调节线之间的距离被称为摆长。

当物体在摆线上摆动时,可以通过测量摆动周期来计算物体的转动惯量。

实验过程:1. 将摆线固定在支架上,并调整其长度,使得物体可以在摆线上自由摆动。

2. 将物体固定在可调节线上,并调整可调节线的长度,使得物体可以在摆线上摆动。

3. 记录物体在摆线上的摆动周期。

4. 重复步骤2和步骤3,使用不同的物体进行实验。

实验结果和数据分析:通过实验记录的数据,我们可以计算出每个物体的转动惯量。

假设物体的质量为m,摆长为L,摆动周期为T,则根据公式I = mL^2/T^2,可以计算出物体的转动惯量。

通过对多组实验数据的分析,我们可以得到物体的转动惯量与质量和摆长的平方成正比,与摆动周期的平方成反比的关系。

进一步分析数据,我们可以验证转动惯量的平行轴定理。

平行轴定理指出,如果一个物体绕通过其质心的轴转动惯量为I0,绕与质心平行且距离为d的轴转动惯量为I,则有I = I0 + md^2。

通过实验数据的计算,我们可以验证该定理的准确性。

讨论和结论:本实验使用了三线摆测量的方法,通过测量摆动周期和其他参数,成功测量了不同物体的转动惯量。

三线摆测物体转动惯量实验报告一、实验目的1、掌握三线摆测量物体转动惯量的原理和方法。

2、学会使用秒表、游标卡尺、米尺等测量工具。

3、研究物体的转动惯量与其质量分布、形状和转轴位置的关系。

二、实验原理三线摆是由三根等长的悬线将一圆盘水平悬挂而成。

当圆盘绕中心轴扭转一个小角度后,在重力作用下圆盘将做简谐振动。

其振动周期与圆盘的转动惯量有关。

设圆盘的质量为$m_0$,半径为$R$,对于通过其中心且垂直于盘面的轴的转动惯量为$J_0$,上下圆盘之间的距离为$H$,扭转角为$\theta$。

当下圆盘转过角度$\theta$ 时,圆盘的势能变化为:$\Delta E_p = m_0g \Delta h$其中,$\Delta h$ 为下圆盘重心的升高量,可近似表示为:$\Delta h =\frac{R^2 \theta^2}{2H}$根据能量守恒定律,圆盘的势能变化等于其动能变化,即:$\frac{1}{2} J_0 \omega^2 = m_0g \frac{R^2 \theta^2}{2H}$又因为圆盘做简谐振动,其角频率$\omega =\frac{2\pi}{T}$,所以有:$T^2 =\frac{4\pi^2 J_0}{m_0gR^2} \cdot \frac{H}{R^2}$设待测物体的质量为$m$,放在下圆盘上,此时系统的转动惯量为$J$,则系统的振动周期为$T'$,有:$T'^2 =\frac{4\pi^2 J}{(m + m_0)gR^2} \cdot \frac{H}{R^2}$则待测物体对于中心轴的转动惯量为:$J =\frac{T'^2 (m + m_0)gR^2 H}{4\pi^2 R^2} J_0$三、实验仪器三线摆实验装置、游标卡尺、米尺、秒表、待测物体(圆柱体、圆环等)、天平。

四、实验步骤1、用天平测量下圆盘、待测物体的质量。

2、用游标卡尺测量下圆盘、待测物体的直径和高度。

大学物理实验教案实验名称:三线摆法测定物体的转动惯量1 实验目的1)掌握水平调节与时间测量方法;2)掌握三线摆测定物体转动惯量的方法; 3)掌握利用公式法测定物体的转动惯量。

2 实验仪器三线摆装置 计数器 卡尺 米尺 水平器 3 实验原理3.1 三线摆法测定物体的转动惯量机械能守恒定律:ω20021I mgh =简谐振动:tT πθθ2sin0= t T T dt d ππθθω2cos 20==通过平衡位置的瞬时角速度的大小为:T 002πθω=; 所以有:⎪⎭⎫⎝⎛=T I m gh 02122πθ根据图1可以得到:()()1212!BC BC BC BC BC BC h +-=-=()()()()22222r R l AC AB BC --=-=从图2可以看到:根据余弦定律可得()()022211cos 2θRr r R C A -+= 所以有:()()()()02222112121cos 2θRr r R l C A B A BC -+-=-= 整理后可得:102102sin 4)cos 1(2BC BC Rr BC BC Rr h +=+-=θθH BC BC 21≈+;摆角很小时有:2)2sin(00θθ= 所以:H Rr h 220θ=整理得:2204T H mgRr I π=;又因3b R =,3a r = 所以:22012T H mgab I π=若其上放置圆环,并且使其转轴与悬盘中心重合,重新测出摆动周期为T 1和H 1则:2112112)(T H gab M m I π+=待测物的转动惯量为: I= I 1-I 03.2 公式法测定物体的转动惯量圆环的转动惯量为:()D D M I 222181+=4 教学内容4.1 三线摆法测定圆环绕中心轴的转动惯量1)用卡尺分别测定三线摆上下盘悬挂点间的距离a 、b (三个边各测一次再平均); 2)调节三线摆底坐前两脚螺丝使上盘水平3)调节三线摆悬线使悬盘到上盘之间的距离H 大约50cm 左右,并调节悬盘水平; 4)用米尺测定悬盘到上盘三线接点的距离H ;5)让悬盘静止后轻拨上盘使悬盘作小角度摆动(注意观察其摆幅是否小于10度,摆动是否稳定不摇晃。

三线摆与扭摆实验报告(共10篇)三线摆实验报告课题用三线摆测物理的转动惯量教学目的1、了解三线摆原理,并会用它测定圆盘、圆环绕对称轴的转动惯量;2、学会秒表、游标卡尺等测量工具的正确使用方法,掌握测周期的方法;3、加深对转动惯量概念的理解。

重难点1、理解三线摆测转动惯量的原理;2、掌握正确测三线摆振动周期的方法。

教学方法讲授、讨论、实验演示相结合学时3个学时一、前言转动惯量是刚体转动惯性的量度,它的大小与物体的质量及其分布和转轴的位置有关对质量分布均匀、形状规则的物体,通过简单的外形尺寸和质量的测量,就可以测出其绕定轴的转动惯量。

但对质量分布不均匀、外形不规则的物体,通常要用实验的方法来测定其转动惯量。

三线扭摆法是测量转动惯量的优点是:仪器简单,操作方便、精度较高。

二、实验仪器三线摆仪,游标卡尺,钢直尺,秒表,水准仪三、实验原理1、原理简述:将三线摆绕其中心的竖直轴扭转一个小小的角度,在悬线张力的作用下,圆盘在一确定的平衡位置左右往复扭动,圆盘的振动周期与其转动惯量有关。

悬挂物体的转动惯量不同,测出的转动周期就不同。

测出与圆盘的振动周期及其它有关量,就能通过转动惯量的计算公式算出物体的转动惯量。

2、转动惯量实验公式推导如图,将盘转动一个小角,其位置升高为h,增加的势能为mgh;当盘反向转回平衡位置时,势能E?0,此时,角速度?最大,圆盘具有转动动能:E?J0?02/2则根据机械能守恒有:mgh?J0?02/2 (1)上式中的m0为圆盘的质量,?0为盘过平衡位置时的瞬时角速度,J0为盘绕中心轴的转动惯量。

当圆盘扭转的角位移?很小时,视圆盘运动为简谐振动,角位移与时间t的关系为:0sin(2?t/T0??)(2)经过平衡位置时最大角速度为将?0代入(1)式整理后得式中的h是下盘角位移最大时重心上升的高度。

由图可见,下盘在最大角位移?0时,上盘B点的投影点由C点变为D点,即h?CD?BCBC2AB2BD2A'B2A'B2(R2r考虑到AB?A'所以因为?0很小,用近似公式sin?0??0,有将h代入式,即得到圆盘绕OO'轴转动的实验公式设待测圆环对OO'轴的转动惯量为J。

三线摆法测量物体的转动惯量实验报告一、实验目的。

本实验旨在通过三线摆法测量物体的转动惯量,探究物体的转动惯量与其质量、转动半径的关系,并通过实验数据的处理和分析,验证转动惯量的计算公式。

二、实验原理。

1. 转动惯量。

物体的转动惯量是描述物体对转动运动的惯性大小的物理量,通常用符号I表示。

对于质量均匀分布的物体,其转动惯量可由公式I=mr^2计算得出,其中m为物体的质量,r为物体的转动半径。

2. 三线摆法。

三线摆法是一种用来测量物体转动惯量的实验方法。

实验装置由一根轻绳和两个固定在同一直线上的固定点组成,物体通过轻绳悬挂在固定点上,并形成一个等腰三角形。

当物体受到外力作用时,将产生转动运动,通过测量物体的角加速度和转动半径,可以计算出物体的转动惯量。

三、实验装置。

1. 实验仪器,三线摆装置、计时器、测量尺、质量秤。

2. 实验器材,小球、细绳。

四、实验步骤。

1. 悬挂小球,将小球用细绳悬挂在三线摆装置上,并调整细绳的长度,使小球形成一个等腰三角形。

2. 测量转动半径,使用测量尺测量小球的转动半径r。

3. 施加外力,将小球摆开一个小角度,并释放,记录小球摆动的周期T。

4. 重复实验,重复以上步骤3次,取平均值作为最终实验数据。

五、实验数据处理与分析。

1. 计算角加速度,根据实验数据计算小球的角加速度α。

2. 计算转动惯量,利用公式I=mr^2,结合实验数据计算小球的转动惯量I。

3. 数据分析,对实验数据进行统计分析,绘制实验数据的图表,并进行数据的比较和讨论。

六、实验结果与结论。

通过实验数据处理和分析,得出小球的转动惯量I为x kg·m^2。

实验结果表明,物体的转动惯量与其质量和转动半径的平方成正比,验证了转动惯量的计算公式I=mr^2。

七、实验心得体会。

本次实验通过三线摆法测量物体的转动惯量,加深了对物体转动惯量的理解,同时也锻炼了实验操作和数据处理的能力。

在实验中,我们也发现了一些问题和不足之处,对于实验过程中的误差和影响因素,需要进一步探讨和改进。

三线摆法测量物体的转动惯量实验报告三线摆法测量物体的转动惯量实验报告引言:转动惯量是描述物体绕轴旋转时所具有的抗拒转动的性质,是物体旋转动力学性质的重要参数之一。

本实验通过三线摆法测量不同物体的转动惯量,旨在探究物体的形状、质量和转动轴的位置对转动惯量的影响。

实验装置与方法:实验装置主要包括一个三线摆装置、一组不同形状和质量的物体、一台计时器以及一组测量工具。

实验步骤如下:1. 将三线摆装置固定在实验台上,并调整摆线的长度和角度,使其保持稳定。

2. 选择一个物体,将其绑在摆线的下端,确保物体能够自由摆动。

3. 用计时器测量物体在摆动过程中的周期,重复多次测量并取平均值。

4. 更换其他物体,重复步骤2和3,直到测量完所有物体。

5. 根据实验数据计算每个物体的转动惯量。

实验结果与分析:我们选择了三个不同形状和质量的物体进行实验:一个长方体、一个圆柱体和一个球体。

通过测量得到的周期数据,我们计算出了每个物体的转动惯量。

首先,我们观察到不同形状的物体在摆动过程中具有不同的周期。

长方体的周期最短,球体的周期最长,圆柱体的周期位于两者之间。

这是因为不同形状的物体在摆动过程中所受到的阻力和惯性力的大小不同,从而影响了摆动的周期。

其次,我们发现物体的质量对转动惯量也有影响。

通过比较相同形状但不同质量的物体,我们发现质量越大,转动惯量也越大。

这是因为质量的增加使物体具有更大的惯性,从而抗拒转动的能力增强。

最后,我们研究了转动轴的位置对转动惯量的影响。

在实验过程中,我们将物体绑在摆线的不同位置,并测量了相应的周期。

结果显示,转动轴离物体质心越远,转动惯量越大。

这是因为转动轴离质心越远,物体的质量分布越分散,惯性矩也越大。

结论:通过三线摆法测量不同物体的转动惯量,我们得出了以下结论:1. 不同形状的物体具有不同的转动惯量,长方体的转动惯量最小,球体的转动惯量最大。

2. 物体的质量对转动惯量有影响,质量越大,转动惯量越大。

三线摆测物体转动惯量实验报告一、实验背景在物理学中,转动惯量是一个至关重要的概念。

它决定了物体在转动时的惯性。

咱们的实验旨在通过三线摆测量不同物体的转动惯量,搞明白它们的转动特性。

想象一下,拿着一个铁球,转动时的感觉和拿着一个木块完全不同,这就是转动惯量在作祟。

1.1 三线摆的原理三线摆,简单说就是利用重力和摆动来测量。

三个线圈,连接在一起,像一根灵活的触手。

摆动起来,底下的重物受力,旋转的状态便可捕捉。

这种方法虽然看似简单,但却是极其有效的。

1.2 测量步骤先把物体挂上去,调整好位置。

然后轻轻放手,观察摆动的幅度和周期。

记录下数据,慢慢汇总。

大家都知道,细节决定成败,尤其是在这样的实验中。

二、实验过程实验过程中,我们遇到了一些小插曲。

开始的时候,摆的角度没调好,导致数据偏差。

但这也没关系,调试一下,重新开始。

每一次摆动,都是一次新的发现。

2.1 数据记录数据记录至关重要,不能马虎。

每一次摆动后,尽量记录清楚,确保数据的准确性。

比如,摆动的周期、角度,甚至是环境的温度,都是影响因素。

我们小组成员认真对待,每个人的脸上都流露出专注。

2.2 分析数据有了数据,就得分析。

利用公式计算转动惯量,得出结果。

每个人都有自己的计算方法,大家聚在一起讨论时,那种氛围热烈得很。

有人提出了不同的看法,互相启发,真是妙不可言。

2.3 实验结果最终,我们得到了不同物体的转动惯量。

通过对比,我们发现重物的形状和质量分布对结果有显著影响。

比如,圆形物体的转动惯量往往小于方形的。

这些结果让我们对物理有了更深的理解。

三、实验总结经过一系列的测量与分析,我们不仅获得了数据,还领悟到了一些更深层次的道理。

转动惯量并不是一个孤立的概念,它与物体的形状、质量都有密切关系。

3.1 实验收获在这个过程中,大家的团队合作意识提升了。

每个人都在为共同的目标努力,讨论中充满了智慧的碰撞。

每个人的想法都是一颗珍珠,串联在一起,形成了我们的“知识项链”。

三线摆测物体转动惯量实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是通过三线摆测量物体转动惯量的实验,帮助同学们更好地理解转动惯量的概念,掌握三线摆的原理和使用方法,提高实验操作能力和数据处理能力。

二、实验原理转动惯量(也叫转动阻力)是描述物体在受到外力作用下,围绕某一点或轴线旋转时所表现出的抵抗运动改变的能力。

简单来说,就是物体在旋转过程中,抵抗自身发生旋转的能力。

转动惯量的单位是千克·米2。

三、实验器材1. 三线摆:一根长杆,中间连接一个质量块,下面吊一个质量块,形成一个三角形。

2. 计时器:用于记录物体旋转的时间。

3. 加速度计:用于测量物体的加速度。

4. 角度仪:用于测量物体旋转的角度。

5. 数据处理软件:用于处理实验数据,计算出物体的转动惯量。

四、实验步骤1. 将三线摆调整到水平状态,然后将质量较大的物体放在三角形的顶点,质量较小的物体放在底端。

确保两个物体之间的距离适中,以免影响实验结果。

2. 用角度仪测量物体开始旋转前的角度,然后启动计时器,记录物体旋转一周所需的时间。

重复多次,取平均值作为实验数据。

3. 在物体旋转过程中,用加速度计测量其加速度。

同样地,取多次实验数据的平均值作为实验数据。

4. 将实验数据导入数据处理软件,按照公式计算出物体的转动惯量。

五、实验结果与分析通过本次实验,我们成功地测量出了物体的转动惯量。

在实验过程中,我们需要注意以下几点:1. 确保三线摆的状态稳定,避免因为摆动过大而影响实验结果。

2. 在测量加速度时,要保持加速度计与物体的距离恒定,以免误差过大。

3. 在计算转动惯量时,要严格按照公式进行计算,避免出现错误。

通过这次实验,我们不仅掌握了三线摆测量物体转动惯量的原理和方法,还锻炼了自己的实验操作能力和数据处理能力。

希望大家在今后的学习生活中,能够将所学知识运用到实际中去,不断提高自己的综合素质。

三线摆测物体转动惯量实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是通过三线摆测物体转动惯量的实验,了解并掌握三线摆的基本原理、结构和使用方法,学会利用三线摆测量物体的转动惯量,为后续学习打下基础。

二、实验原理1. 三线摆是什么?三线摆就是一个由三条平行的杆子组成的摆,我们称之为“三线摆”。

它是一种简单而有趣的物理实验装置,可以用来研究物体在不同角度下的受力情况,从而计算出物体的转动惯量。

2. 三线摆的结构三线摆主要由三条平行的杆子组成,其中一条杆子固定不动,称为“摆柱”;另外两条杆子可以在一定范围内摆动,称为“摆臂”。

这两根摆臂通过一个铰链与摆柱相连。

3. 三线摆的工作原理当摆臂受到外力作用时,它们会绕着摆柱做周期性的摆动。

这种摆动会产生一个角加速度a,使得物体沿着圆周运动。

根据牛顿第二定律F=ma,我们可以得出物体所受的合力F等于它的质量m乘以角加速度a。

因此,通过测量三线摆在不同角度下的受力情况,我们就可以计算出物体的转动惯量I。

4. 如何测量物体的转动惯量?首先需要将三线摆调整到合适的位置和角度,然后让物体挂在上面。

接着记录下物体在不同角度下的受力情况(包括重力、支持力、摩擦力等),并用公式I=mg2/r2计算出物体的转动惯量。

最后再将结果进行单位换算即可得到最终结果。

三、实验步骤1. 首先组装好三线摆,并将其调整到合适的位置和角度。

注意要保证三个支点在同一平面内且相互垂直。

2. 然后将待测物体挂在三线摆上,并记录下物体的质量m和长度l。

这些数据对于计算转动惯量非常重要。

3. 接着让三线摆自由摆动一段时间,直到它停止为止。

在此过程中要注意观察物体的运动轨迹和受力情况,并及时记录下来。

4. 最后根据实验数据计算出物体的转动惯量I,并进行单位换算。

如果结果不够准确,可以适当调整三线摆的位置和角度重新进行实验。