贝多芬第钢琴奏鸣曲作品之 D大调

- 格式:docx

- 大小:13.49 KB

- 文档页数:3

贝多芬的曲集贝多芬是古典乐派最重要的代表作曲家,他创作的曲集包括三部交响曲、八部奏鸣曲、五部歌剧、一百五十四首钢琴曲、十七部协奏曲、五十多首歌曲、四十多首室内乐曲等。

一、交响曲贝多芬创作的三部交响曲,分别是以下:1、E弦上的小夜曲(《E小调第五交响曲,作品72号》);2、G小调第六交响曲(《G小调第六交响曲,作品68号》);3、D小调第九交响曲(《D小调第九交响曲,作品125号》)。

二、奏鸣曲贝多芬创作的八部奏鸣曲,分别是:1、C大调第一奏鸣曲(《C大调第一奏鸣曲,作品12号》);2、G小调第二奏鸣曲(《G小调第二奏鸣曲,作品49号》);3、D大调第三奏鸣曲(《D大调第三奏鸣曲,作品18号》);4、B小调第四奏鸣曲(《B小调第四奏鸣曲,作品45号》);5、E小调第五奏鸣曲(《E小调第五奏鸣曲,作品73号》);6、F大调第六奏鸣曲(《F大调第六奏鸣曲,作品50号》);7、B小调第七奏鸣曲(《B小调第七奏鸣曲,作品59号》);8、C大调第八奏鸣曲(《C大调第八奏鸣曲,作品66号》)。

三、歌剧贝多芬共创作了五部歌剧:1、《费加罗的婚礼》(《The Marriage of Figaro》);2、《魔笛》(《The Magic Flute》);3、《狄俄尼索斯》(《Die Zauberflöte》);4、《白兔》(《Die Schneewittche》);5、《雷塞拉》(《Le Nozze di Figaro》)。

四、钢琴曲贝多芬的钢琴曲大多只有三个低音,包括《幻想曲》、《狂想曲》、《降E大调钢琴套曲》、《E小调钢琴套曲》、《A大调钢琴套曲》、《C小调钢琴套曲》、《F大调钢琴套曲》、《G小调钢琴套曲》等。

五、室内乐曲贝多芬的室内乐曲有《第一号交响曲》、《F大调第三号室内乐》、《C小调第四号室内乐》、《G大调第五号室内乐》、《F大调第六号室内乐》、《D小调第七号室内乐》、《四重奏》、《B小调第八号室内乐》、《C小调第九号室内乐》等。

论贝多芬钢琴奏鸣曲早、中、晚三个时期代表作品的风格比较论文摘要:贝多芬的三十二首奏鸣曲均衡地反映了贝多芬整个音乐创作生涯的各个时期,体现了他一生所经历的漫长的音乐和精神之旅。

本文对贝多芬钢琴奏鸣曲早、中、晚三个不同时期的作品风格做了详细的描述和对比,从而找出贝多芬钢琴奏鸣曲所产生的深远影响及其价值和魅力。

正文:路德维希·凡·贝多芬(Ludwig Van Beethoven)于1770年12月16日诞生于莱茵河畔的波恩城,是德国伟大的作曲家、钢琴演奏家。

他的钢琴奏鸣曲创作集古典主义之大成,开浪漫主义之先河。

他的人生虽然充满坎坷和磨难,但在他的音乐里却始终充满着旺盛的生命力和斗争精神,以及对真理的追求、对生活的热爱。

贝多芬的钢琴奏鸣曲集中了前辈大师的创作成果,站在他所处的时代前列,以新的素质体现了亨德尔音乐的英雄性、群众性和巴赫的深邃性、哲理性、宏伟性气魄,发展了海顿的人民性、风俗性艺术风格,借鉴了莫扎特深刻入微的心理刻画和热烈的抒情性,创立了自己独特的音乐风格。

其作品既有鲜明的民族特点,又有强烈的时代感;既有古典主义的音乐美感,又有浪漫主义的真切情感,因此他是由古典主义乐派向浪漫主义乐派跨进的一座桥梁,是屹立在18、19世纪之交的一座音乐丰碑,对200世纪欧洲音乐的创作乃至世界音乐的发展产生了巨大的、深刻的、广泛的影响。

贝多芬从青年时代开始创作钢琴奏鸣曲直到晚年,他的创作风格也总是在变化,其中贝多芬32首钢琴奏鸣曲中的乐章数目也是十分自由的,二、三、四乐章的都有(32首奏鸣曲中三乐章的有14首、四乐章的有12首、二乐章的有6首)。

下面按作品产生年代的先后划分为早、中、晚三个时期,以此对贝多芬钢琴奏鸣曲风格特征进行初步的比较:一,早期(1792—1800年)社会背景及历史文化的变迁,使维也纳古典乐派作曲家们的境遇、社会地位、思想,以及创作音乐风格也经历了一个从海顿没有深刻精神内涵的闲适,到莫扎特个人思想情感初步个性化表达的优美、秀丽和热情,再到贝多芬充满个人主观意志和自由、平等、博爱理想的崇高这样一个渐变的过程。

99SONG OF YELLOW RIVER 2023/ 24不过在当时政治大环境的影响下,卡普斯汀进一步意识到如果只是单一地进行即兴演奏钢琴,无法充分体现出古典音乐的形式美,这样就与他的想法相违背,所以此时他决定离开兰兹特拉姆乐团,自此以后调整了自己的创作风格。

对此他曾明确地表示,当时流行的即兴创作模式并没有深深地吸引他,因此他后续提出自己独特风格的即兴创作模式,即用五线谱谱曲,并且如实地将即兴创作的过程记录下来。

在产生了这种想法之后,他在日后的创作中开始向人们展现作品中更多的旋律性与技术性,在对古典钢琴作品完美的曲式结构进行传承的同时,再辅之以大量爵士乐元素,虽然提高了作品的演奏难度,但是也给人带来了更好的听觉享受[4]。

他的妻子曾说他几乎每时每刻都在进行创作,即使是在他风烛残年之时,仍然在自己的别墅中坚持创作。

(二)《D 大调第一钢琴奏鸣曲》作品简介1、创作背景卡普斯汀形成了独一无二的音乐创作风格,在这方面是其他创作者无法比拟的。

他通过音乐作品表达绵延不绝的情感[5],本文所要分析的这首第一钢琴奏鸣曲也是如此。

虽然有些部分的节奏有些舒缓,但大部分章节的节奏是轻快而活泼的[6]。

在对和声部分进行处理时,卡普斯汀用爵士和声创造了整个小节,而其他的作曲家通常只是把古典音乐与爵士乐相融合。

但卡普斯汀却没有这样做,直接运用爵士乐作和声,但始终没有脱离古典音乐的背景。

与此同时,他还选择了一种飘忽不定的和声。

因此在奏鸣曲中的许多小节都会将人们带到一种虚无缥缈之境,从而感受到别样的情感。

2、创作特色(1)爵士元素自20世纪至今,社会发展不断提速,改变了人们的审美倾向与标准,音乐家们在钢琴创作与演奏中不得不寻找新的音乐表达方式,再加上他们形成了强烈的自我意识,能带着自己的理解、感悟来表现音乐。

在音乐创作之中,卡普斯汀把爵士乐当成起点[7],这是当时深受人们喜爱的一种音乐形式,而传统古典音乐的地位是不可取代的,能给人带来含蓄、稳重、理性之美。

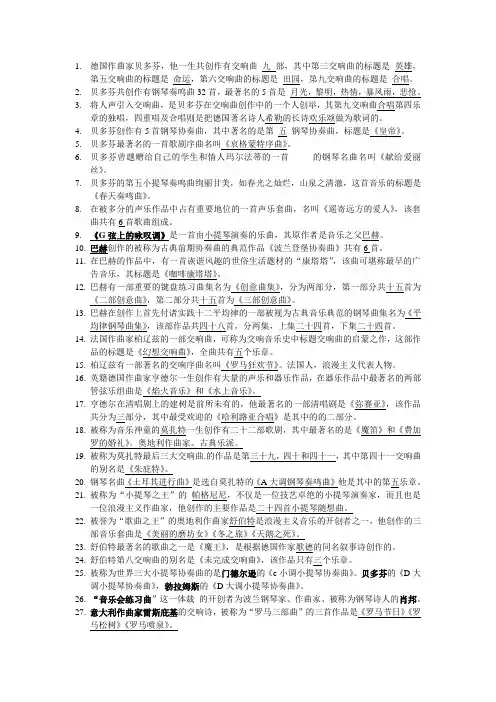

1.德国作曲家贝多芬,他一生共创作有交响曲九部,其中第三交响曲的标题是英雄,第五交响曲的标题是命运,第六交响曲的标题是田园,第九交响曲的标题是合唱。

2.贝多芬共创作有钢琴奏鸣曲32首,最著名的5首是月光,黎明,热情,暴风雨,悲怆。

3.将人声引入交响曲,是贝多芬在交响曲创作中的一个人创举,其第九交响曲合唱第四乐章的独唱,四重唱及合唱则是把德国著名诗人希勒的长诗欢乐颂做为歌词的。

4.贝多芬创作有5首钢琴协奏曲,其中著名的是第五钢琴协奏曲,标题是《皇帝》。

5.贝多芬最著名的一首歌剧序曲名叫《哀格蒙特序曲》。

6.贝多芬曾题赠给自己的学生和情人玛尔法蒂的一首的钢琴名曲名叫《献给爱丽丝》。

7.贝多芬的第五小提琴奏鸣曲绚丽甘美,如春光之灿烂,山泉之清澈,这首音乐的标题是《春天奏鸣曲》。

8.在被多分的声乐作品中占有重要地位的一首声乐套曲,名叫《遥寄远方的爱人》,该套曲共有6首歌曲组成。

9.《G弦上的咏叹调》是一首由小提琴演奏的乐曲,其原作者是音乐之父巴赫。

10.巴赫创作的被称为古典前期协奏曲的典范作品《波兰登堡协奏曲》共有6首。

11.在巴赫的作品中,有一首诙谐风趣的世俗生活题材的“康塔塔”,该曲可堪称最早的广告音乐,其标题是《咖啡康塔塔》。

12.巴赫有一部重要的键盘练习曲集名为《创意曲集》,分为两部分,第一部分共十五首为《二部创意曲》,第二部分共十五首为《三部创意曲》。

13.巴赫在创作上首先付诸实践十二平均律的一部被视为古典音乐典范的钢琴曲集名为《平均律钢琴曲集》,该部作品共四十八首,分两集,上集二十四首,下集二十四首。

14.法国作曲家柏辽兹的一部交响曲,可称为交响音乐史中标题交响曲的启蒙之作,这部作品的标题是《幻想交响曲》,全曲共有五个乐章。

15.柏辽兹有一部著名的交响序曲名叫《罗马狂欢节》。

法国人,浪漫主义代表人物。

16.英籍德国作曲家亨德尔一生创作有大量的声乐和器乐作品,在器乐作品中最著名的两部管弦乐组曲是《焰火音乐》和《水上音乐》。

学古典钢琴的好好收藏《贝多芬钢琴奏鸣曲全集典藏》贝多芬一共作有有编号的32首钢琴奏鸣曲,另外还有两首简易奏鸣曲,3首早期的《选帝侯奏鸣曲》,这样总共算起来有37首。

37首中的精华自然是有编号的32首。

这32首中第十二号以前的都是1800年以前的作品,应该属早期作品。

但实际上第八号《悲怆》虽作于1797—1798年,却已很具中期特色:个性的张扬,充满浪漫主义色彩。

但第八号之后,第九、第十、第十一这3首似乎又连接上了第七号。

自第十二号开始,真正进入贝多芬辉煌个性写照的中期。

一般把第二十八号以后的5首称为后期作品,但第二十九号《槌子键》实际上是浪漫主义发展到极限的作品,无论曲式之宏大、情绪之强烈,都不应列入后期。

贝多芬的后期是那种超脱的灵秀,严格意义说,在奏鸣曲中,真正属后期的只有第三十、第三十一、第三十二号3首。

贝多芬这32首奏鸣曲中,真正显示其浪漫主义特色的,自《悲怆》起,经由《送葬》(第十二号)、《月光》(第十四号〕、《田园》(第十五号)、《暴风雨》(第十七号)之发展,至《华德斯坦》(第二十一号)、《热情》(第二十三号)、《告别》(第二十六号)、《槌子键》(第二十九号)发展到顶点。

在没有标题的作品中,早期作品值得注意的是第四号(降E大调)和第五号(C小调)。

第四号结构宏大,其规模可与第二十九号媲美(32首中此两首篇幅最长),其早期的技巧高峰与第二十九号中期的技巧巅峰相比,极有意趣。

第五号结构严谨,也有一种特殊的古典之美,32首奏鸣曲中,C小调仅3首(第五、第八《悲怆》和最后一首第三十二),3首都有味道,可能与C小调的调性分不开(贝多芬善于在C小调上发挥)。

中期中,第十二号的变奏曲、第十三号(降E大调)第一乐章那种幻想感,非常迷人。

而第二十七号(E小调),有真正的“告别”之称。

当然,贝多芬的后期风格的3首,味道应该说一首比一首“曲径通幽”,技巧上的炉火纯青与感情上的处于宁静,那种超脱的灵秀之气,给这3首一种极难悟通的深邃。

贝多芬《第五钢琴奏鸣曲》第一乐章的曲式结构分析贝多芬的《第五钢琴奏鸣曲》被誉为他最具有代表性的作品之一、第一乐章的曲式结构呈现了贝多芬创新的复杂性和富于想象力的作曲技巧。

下面将以更详细的方式进行曲式的分析。

第一乐章的曲式结构是尤为典型的"快板奏鸣曲"结构,通常被称为"孟波"(march in tempo di Menuetto)结构。

该乐章开头使用了一个强大的四个1号小提琴上连奏音,以一个非常富有表现力的动机开始,这几个音符延续到整个乐章中的各个部分,成为整个曲子的符号和标志。

接下来,乐章进入了第一个主题,由小提琴独奏奏出一个明亮、欢快的主题。

这个主题特点明显,音乐旋律性极强,给人一种坚定的力量感。

接着,乐章进入了转调部分,艰难地经历了一系列乐句,来到了D大调。

这部分的音乐起到了衔接的作用,转换了音乐情绪。

在D大调中,乐章开始了全新的音乐发展。

快速变化的节奏和充满力量的和弦音色,营造了一种紧张而激烈的气氛。

这个部分也可以看作是乐章的副主题。

在副主题之后,乐章回到了主题的再现,并呈现了一个琶音序列,这种序列被广泛应用于贝多芬的作品中。

这部分呈现了第一个主题的回归,并由全体乐队共同演奏,增强了整个乐章的力度和冲击力。

接下来是乐章的发展部分,此时乐章的第一个主题变得更加复杂和密集。

通过音乐的重新组合和相互关系的变化,乐章的发展部分增添了更多音乐情绪的层次,体现了贝多芬的高超创作技巧。

当发展部分结束后,乐章再次回到了主题的再现,再次出现之前的节奏动机,并带来了更加壮大的和弦音色。

乐章的结尾部分则呈现了典型的"快板奏鸣曲"结构,以激烈又充满活力的音乐来展示其创作精髓。

整个乐章在强烈的和弦音色中结束,给人带来一种冲击力和震撼感。

通过以上的分析,我们可以看出,《第五钢琴奏鸣曲》第一乐章的曲式是典型的"快板奏鸣曲"结构,包括主题、转调部分、发展部分和再现部分。

贝多芬第四钢琴奏鸣曲贝多芬的第四奏鸣曲和前面三首奏鸣曲一样,由四个乐章组成。

在这首奏鸣曲里,音乐的写法具有管弦乐性质,第四乐章(回旋曲)最“钢琴化”。

当然,贝多芬的早期奏鸣曲的钢琴效果极妙,然而,钢琴演奏者在弹它们的时候,应该经常想象某种管弦乐的音响,想象乐队里某些乐器或某组乐器。

这里应再次强调准确表现各种奏法、力度变化和节奏变化的重要性,贝多芬通常仔细而且准确地把它们写出来,把它们和他的艺术构思紧密地联系在一起。

第一乐章本奏鸣曲第一乐章是奏鸣曲式快板。

主部是压缩的,它在主调(降E大调)上以完满的完全终止结束。

连接段落的开始是一个新的动机(八分音符的音节式进行)它在以后起着重要作用。

副部从降B大调属音上的动机(低音声部里七度进行F—降E)开始。

在几乎不断的八分音符进行之后,副部的第二主题以安详的进行(附点四分音符)出现,然而在几个小节后,八分音符的进行重新恢复了,它在副部结束以前转化为十六分音符进行。

在结束部里,旋律线条在中间部中出现,在十六分音符进行的背景上每小节有两个旋律音(好象是附点四分音符)。

结束部后面还有一个不大的“补充”,其中出现了新的切分的动机,它在以后起着重要的作用。

展开部建立在主部、连接段落和上述切分动机的素材基础之上。

在多次离调以后,展开部走向主部的第一动机,起初在a小调上,以后在d小调上。

再现部的开始不象最初那样是p,而是ff。

再现部基本上很象呈示部。

在再现部的结尾加添了一个相当大的尾声。

整个乐章的结束是朝气蓬勃、庄严雄伟和响亮(ff)的。

第二乐章在贝多芬的奏鸣曲套曲形式里个别乐章中间,节奏脉动的统一是一条规律。

这种统一不仅可以在奏鸣曲个别乐章中间存在,而且在某些场合下,它还扩大到几个乐章,有时甚至扩大到整首奏鸣曲里。

前三个乐章之间可以建立这样的联系:第一乐章的附点二分音符相当于广板乐章的一个八分音符,而广板乐章的一个八分音符又相当于快板乐章(第三乐章)整整一小节。

但是,不应该草率地从数学的角度来理解这点,这是活的音乐,因而音乐内部的脉动也应该是活的,而不应该象节拍器的滴答声。

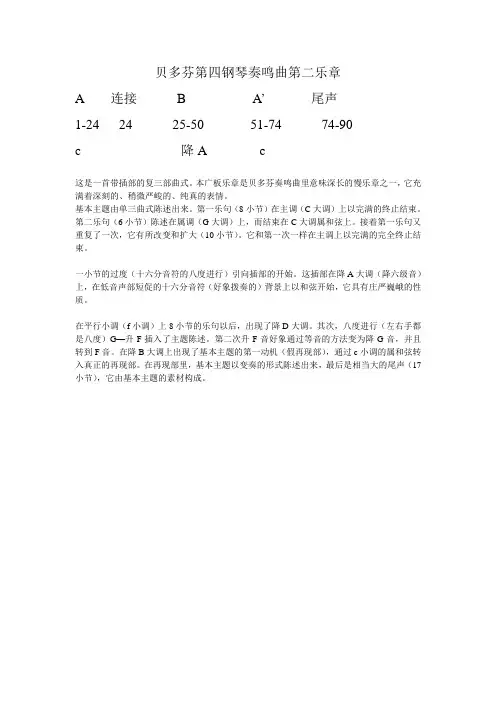

贝多芬第四钢琴奏鸣曲第二乐章

A 连接

B A’尾声

1-24 24 25-50 51-74 74-90

c 降A c

这是一首带插部的复三部曲式。

本广板乐章是贝多芬奏鸣曲里意味深长的慢乐章之一,它充满着深刻的、稍微严峻的、纯真的表情。

基本主题由单三曲式陈述出来。

第一乐句(8小节)在主调(C大调)上以完满的终止结束。

第二乐句(6小节)陈述在属调(G大调)上,而结束在C大调属和弦上。

接着第一乐句又重复了一次,它有所改变和扩大(10小节)。

它和第一次一样在主调上以完满的完全终止结束。

一小节的过度(十六分音符的八度进行)引向插部的开始。

这插部在降A大调(降六级音)上,在低音声部短促的十六分音符(好象拨奏的)背景上以和弦开始,它具有庄严巍峨的性质。

在平行小调(f小调)上8小节的乐句以后,出现了降D大调。

其次,八度进行(左右手都是八度)G—升F插入了主题陈述。

第二次升F音好象通过等音的方法变为降G音,并且转到F音。

在降B大调上出现了基本主题的第一动机(假再现部),通过c小调的属和弦转入真正的再现部。

在再现部里,基本主题以变奏的形式陈述出来,最后是相当大的尾声(17小节),它由基本主题的素材构成。

贝多芬钢琴奏鸣曲作品90分析贝多芬钢琴奏鸣曲作品90分析提纲序言贝多芬简介选题目的音乐分析第一乐章的分析奏鸣曲式结构分析画出结构图材料分析列出主题附上谱例然后说明特点并总结主题之间的联系第二乐章的分析回旋奏鸣曲式结构分析画出结构图材料分析列出主题附上谱例说明其特点总结主题之间的联系总结在贝多芬创作的中后期说明他对奏鸣曲式的发展一序言德国作曲家贝多芬1770-1827他在西方音乐史的画卷中独领风骚由海顿莫扎特创立并发展起来的维也纳古典音乐形式与风格在贝多芬受理被极大地扩充和发展它将18世纪与19世纪古典主义与浪漫主义连接起来将一个时代的理想融汇于自己的音乐艺术之中贝多芬的名字与崇高的信念顽强不屈的意志充满震撼力的音乐为表达情感而不拘规范的气魄永远同在贝多芬的钢琴奏鸣曲贯穿他一生他的三十二套钢其奏鸣曲中有六套为两个乐章的组合其中第二乐章采用回旋奏鸣曲式的仅此一首在这首奏鸣曲的第二乐章中贝多芬追求一种恬淡超脱幽深宁静的意境主部和副部都是抒情柔和歌唱性的主题两主题的对不倒很微弱的程度甚至连他们的节奏和织体也有很多相同之处二音乐作品分析1作品90第一乐章的分析奏鸣曲式A材料分析一呈示部1-811主部1-24主题是由各八小节的综合乐段组成第一部分是乐段其终止式是G大调的完全终止b小调的完全终止谱例一主题第一部分主题第二部分第二部分是乐句停在b小调的半终止上主题第三部分第三部分是乐段其终止是e小调的阻碍终止完全终止e小调 t6 sⅱDD D7 tsⅵ t6 sⅱ DD D7 t2连接部25-54采用新材料先在主调停留几小节而后转到C大调最后将a小调的拿波里六和弦经过同音异名的转换转到b小调谱例二a小调N6 b小调 DⅦ7 Dt t63副部55-67主题是对主部主题第二部分的变奏的重复乐句其终止式是b小调的完全终止谱例三b t D t D t D t D s DDⅶ7K D7 t其变奏是重复时用了八分休止符跳跃的辅助音和附点节奏将旋律音型化t D t D t Dt D S7 K D7 t4结束部68-81主题是对主题第三部分的变奏的重复乐句其终止式为b小调的半终止向后开放加上七小节的补充是半终止变为完全终止谱例四二展开部82-143开始多次重复结束呈示部的主和弦由于这个主和弦在呈示部末尾渐弱因而这里减少成一个音谱例五1展开部第一阶段84-109是用主要主题的第一部分发展而来主要主题谱例六第一阶段在连续的转调后到达C大调的属和弦并将这个和弦构成十小节的段落C T2 第二阶段110-129是由主要主题的第二部分发展而成主题的第二部分谱例七四小节轻奏旋律和伴奏都用四分音符下面的四小节仍保持轻奏但在伴奏中出现了十六分音符的分解和弦此后力度加强逐渐到强至129小节第130小节展开部到了主调终止的四六和弦并将该和弦延伸成十四小节的段落e K这个四六和弦贝多芬没有解决到属和弦而是由它直接引出根音位置主和弦开始的主要主题的再现这是贝多芬晚期作品的重要特点三再现部144-222主要主题无变化地再现144-167代替连接段落的离调168-197这里从C大调开始接触到a小调后转回主调副主题和结束主题均经过适当的移调准确地再现198-217变奏重复补充部分也再现218-222 四尾声223-245用部分重复开始的极为自然从第232小节开始引用主要主题的第一部分的片段然后省略主要主题的中间部分直接跳到主要主题的第三部分这一部分从头到尾一音不变以极其简练的手法优美而诗意盎然地结束了该乐章B结构分析2作品90第二乐章回旋奏鸣曲式A材料分析一呈示部1主部二展开部B结构分析三总结在西方音乐史上有无数作曲家及其作品象点点的水滴浩瀚地组成这音乐史的长河贝多芬及他的音乐便是这河水中闪亮的浪花发出耀眼的光芒提起贝多芬现在已经成为音乐的代名词是作曲家的典范他所使用的音乐技术与表现手法是西方音乐经过千年的发展与锤炼的结晶在他的手中得到了完美地结合与发展并形成了自己与众不同的艺术风格这便是贝多芬的音乐音乐就本身而言有自身的内容音乐的内容是音乐的内在含义即音乐所表现出来的和要表达的意义贝多芬通过音乐作品表达了他自己对音乐语言的热爱同时音乐的内在含义也是极其丰富与精深的正如他所说的音乐能使人类的精神爆发出火花他是作品正是他内心的独白是他精神世界对现实生活的真实写照众所周知西方音乐是沿着古希腊的精神发展起来的所以有着求真的理性主义西方认为音乐是科学并将其理性化地研究但是西方还有着二元对立的观念即日神与酒神的崇拜日神崇拜使音乐走着理性化发展的道路将其一丝不苟地研究并没有丝毫地神秘色彩所以直到今天西方音乐已经形成了完备的理论体系而酒神崇拜则是人们的精神世界的独白是人类对自己本身的精神探索所以西方音乐又是对人类精神世界表达这样便形成了西方音乐的二元对立是音乐思维框架贝多芬就是将这二元对立的思维完美统一起来在他是音乐中可以找到娴熟的技法与精深的理论体系同时还表达出他对世界美好的向往这便是他的二元对立与统一的结合说到贝多芬他对奏鸣曲式的挖掘与发展做出了极大的贡献而奏鸣曲式也正好反映着二元对立是思想直到他去世后的半个世纪人们才对他的奏鸣曲式有了更深刻的理解主副部的对立与统一是充分体现二元对立的思想的主部的动力性与副部的歌唱性本身就已经形成鲜明对比这在呈示部里就已经充分体现在主副部的音乐主题及调式调性的对比显示出二元的对立可是到了再现部主副部的调性统一形成了二元的统一但依然存在对比原则贝多芬继承了海顿和莫扎特的奏鸣曲式并把它改造成庞大的结构以适于自己的思想他把第一乐章的规模扩大了特别是扩大了尾声他向海顿和莫扎特一样把展开部看作是奏鸣曲式的动力中心他的短小而深刻的主题为扩展和发展提供了无限的机会它们以猛烈的力量和气势展开慢乐章在贝多芬手中具有赞美诗的特点体现了贝多芬式的悲怆他把小步舞曲乐章变为谐谑曲乐章成为具有节奏动力的乐章情绪从纵情大笑到神秘的和惊奇的他把终曲扩大成为在规模和意境方面与第一乐章相仿的一个乐章使交响曲在凯旋中结束贝多芬对和声学也有着极大的贡献在他以前和声虽然不再单一但还不是很丰富而贝多芬那丰富的和声则可以说对后世有了很大的启迪特别是对浪漫派的影响丰富的色彩和弦离调近远关系的转调等等都比以前的音乐有了极大的突破而在贝多芬以前这样的和声似乎是不可能如此的自由与灵活。

贝多芬钢琴作品

贝多芬的钢琴作品繁多,以下是十部代表性的作品:

降E大调第3交响曲《英雄》:贝多芬最著名的交响曲之一,充满英雄气概,也是贝多芬在失聪后仍然坚持创作的重要作品。

c小调第5交响曲《命运》:贝多芬最富盛名的交响曲之一,被认为是“命运敲门”的象征,表现了人类在面对命运挑战时的挣扎和抗争。

F大调第6交响曲《田园》:贝多芬的田园风格代表作之一,通过音乐表达了对大自然的热爱和对生活的向往。

A大调第7交响曲:贝多芬的后期作品,体现了作者对人生的深刻思考和对世界的广阔视野。

d小调第9交响曲《合唱》(《欢乐颂》主旋律):贝多芬的最后一部交响曲,也是其最具有代表性的作品之一,融合了合唱元素,表现了人类团结、友爱、和平的主题。

早期奏鸣曲(1794—1800年):贝多芬的早期奏鸣曲充满了青春活力和朝气,具有鲜明的个性风格。

中期奏鸣曲(1801—1814年):这一时期的奏鸣曲作品表现出了贝多芬对古典奏鸣曲的大胆改革和创新,如《月光》、《田园》、《暴风雨》、《黎明》和《热情》奏鸣曲等。

晚期奏鸣曲(1816—1822年):贝多芬的晚期作品在风格上更加内敛和深刻,如著名的《告别》奏鸣曲等。

G大调、d小调和降E大调(No.16—18,Op.31):贝多芬的奏

鸣曲作品中的一部分,具有较高的艺术价值和音乐表现力。

F大调(No.22,Op.54)和f小调[No.23,Op.57,“热情”(Appassionata)]:贝多芬的另外两部著名奏鸣曲作品,同样体现了作者的精湛技艺和深刻思想。

这些作品都是贝多芬钢琴作品的精华和代表,每一部都有其独特的艺术价值和音乐魅力。

赏析《悲怆奏鸣曲》第一乐章一、摘要:《悲怆奏鸣曲》是贝多芬早期创作中一部里程碑式的作品,构思雄伟,悲壮激昂。

第一乐章是这首奏鸣曲中最为伟大的乐章,其引子部分,表现了沉重的压迫下痛苦的叹惜与呻吟;呈示部的主部主题,反映了挑战命运、搏击黑暗势力的决心,副部主题则活泼而抒情;再现部音乐一往无前、坚定有力;尾声宣告了光明战胜黑暗的胜利。

整个乐章充满斗争的力量和热烈的追求,是反抗残酷命运与黑暗势力、追求美好理想和幸福人生的雄伟篇章。

二、关键字:悲怆曲式结构挑战命运激昂奋进自由平等当时, 既是暴风骤雨般的革命年代,又是自由与平等受到镇压的年代,因此,在创作风格上, 这部作品也具有以上两种因素的结合。

作品中, 没有了海顿与莫扎特的影响, 充满活力的贝多芬经过生活的磨砺, 经常陷入悲剧情绪中。

这部作品的音调取材于青年贝多芬在波恩创作的《f 小调奏鸣曲》, 其形象深刻、新颖而独创, 诉说了愤怒、苦难和热情。

这部作品构思气势磅礴、音调庄重威严、感情崇高伟大, 它运用厚重的织体、丰富的和声、频繁离调和转调、音区与力度上的对比等表现手法, 使音乐更加富有戏剧性。

三、创作背景路德维希·凡·贝多芬,德国作曲家、钢琴家、指挥家,维也纳古典乐派代表人物之一。

他创作了35首钢琴奏鸣曲(其中后32首带有编号),另外还有大量交响曲、室内乐、艺术歌曲、舞曲等等。

这些作品对音乐发展有着深远影响,因此被尊称为“乐圣”。

贝多芬是“集古典主义之大成,开浪漫主义之先河”的伟大音乐家。

贝多芬一生坎坷。

因为听力的问题,只能通过谈话册与人交谈。

但是孤寂的生活并没有使他沉默和隐退,在一切进步思想都遭禁止的封建复辟年代里,依然坚守“自由、平等、博爱”的政治信念,通过言论和作品,为共和理想而奋臂呐喊,反映了当时资产阶级反封建、争民主的革命热情。

《c小调悲怆奏鸣曲》创作于1797年至1798年初,是题献给卡尔•冯•李斯诺夫斯基亲王的,1799年由维也纳的艾德尔社初次出版。

贝多芬三个时期的创作特征和代表作品贝多芬从第一首作品到最后一首,其数量众多,艺术价值、艺术质量之高,不仅在古典乐派是领军人物,也是浪漫乐派的一面旗帜。

第一时期1782—1803年,属于创作早期,也称为模仿期。

贝多芬在这个时期的创作中,可以看到与海顿、莫扎特为代表的古典音乐以及德奥民间音乐传统的继承关系,同时也开始显露出贝多芬创作的某些个性特征。

主要作品:《第一交响曲》(作品第21号,1798—1799年创作完成),《第二交响曲》(作品第36号,1802年创作完成)。

此外还有:21首钢琴奏鸣曲、8首小提琴奏鸣曲、著名的6首弦乐四重奏、钢琴协奏曲中的3首等等。

第二时期1803—1814年,属于创作中期,也称为外在期。

这是贝多芬创作在思想性和艺术性上都达到了完美结合的阶段。

贝多芬最具有代表性的作品,大都在这十多年的时间里产生。

贝多芬在这一时期选择了具有重大社会意义的题材,塑造时代的英雄人物形象,揭示对立面的矛盾冲突;他寄情于美好的大自然,表达深刻的哲理内涵,抒发对幸福生活的憧憬;描写“通过斗争,达到胜利”的艰难历程,突出光明乐观的结局。

力求音乐语言大众化,热心于器乐创作的标题性,注重乐曲构思的逻辑性等构成了贝多芬音乐的典型特征,并且该特征在这个时期的创作中得到了鲜明的体现。

不幸的是,这一时期他的听觉逐渐丧失,开始只是轻微的,后来渐渐完全失聪。

但贝多芬在这个时期不但没有被病击垮,反而不断创新,他在“长度、紧张和独特性”上打破了作曲所有的规则。

专家们认为它打破了交响曲写作的基本原则。

主要作品:《第三(英雄)交响曲》(作品第55号,1803年创作完成);《第四钢琴协奏曲》(作品第58号,1806年创作完成);《第五(皇帝)钢琴协奏曲》(作品第73号,1806年创作完成)。

这一时期他还写下了著名的《拉苏莫夫斯基弦乐四重奏》,华美的小提琴协奏曲,以及交响曲第四号至第八号。

还创作了几首著名的钢琴奏鸣曲,包括第二十一号,c大调“华德斯坦”和第二十三号,f小调“热情”等;歌剧《费黛里奥》,及著名的《小提琴和钢琴奏鸣曲“克罗采”》。

关于贝多芬的资料贝多芬(Ludwig Van Beethoven 路德维希·范·贝多芬1770-1827)是维也纳乐派最后一位,也是最伟大的代表人物,德国最伟大的音乐家之一。

出身于德国波恩的平民家庭,很早就显露了音乐上的才能,八岁便开始登台演出。

1792年到维也纳深造,艺术上进步飞快。

贝多芬信仰共和,崇尚英雄,创作了大量充满时代气息的优秀作品,如:交响曲《英雄》、《命运》;序曲《哀格蒙特》;钢琴奏鸣曲《悲怆》、《月光》、《暴风雨》、《热情》等等。

贝多芬是由古典乐派跨进浪漫派,中间的一座桥梁,他出身寒微,虽遭到诸多不幸与痛苦,可是他有不屈不挠的精神,以及积极向上的进取心,自我充实,以致於成长茁壮。

他从小被强制学习音乐,早年曾向海顿与阿布雷治克学习理论作曲,奠定了作曲技巧的深厚基础,终成一代巨匠。

贝多芬一生与苦难命运博斗,永不低头,对人生的感触极深,了悟人生的意义,因此在作品中融入不少前人不曾想像的深刻感情,处处充满了自信。

这些作品正如灿烂绚丽的万丈光芒,照耀著整个生命的园地,展现出崇高的志节,与奔放的热情,十分令人感佩,我们应学习贝多芬这种不畏艰难努力向上的情操。

作品一览:种类作品编号作品名称交响曲Op.21 C大调第一号交响曲Op.36 D大调第二号交响曲Op.55 降E大调第三号交响曲(英雄)Op.60 降B大调第四号交响曲Op.67 C小调第五号交响曲(命运)Op.68 F大调第六号交响曲(田园)Op.92 A大调第七号交响曲Op.93 F大调第八号交响曲Op.91 战争交响曲(威灵顿的胜利)Op.125 D小调第九号交响曲(合唱)管弦乐Op.40 G小调小提琴浪漫曲Op.50 F大调小提琴浪漫曲弦乐四重奏Op.127 降E调第十二号Op.132 A小调第十五号Op.133 降B调(大赋格曲)Op.130 降B调第十三号Op.131 升C小调第十四号Op.135 F大调第十六号Op.33 伟大追逸曲宗教音乐Op.123 D大调(庄严弥撒曲)钢琴作品Woo59 给爱丽丝芭蕾舞剧Op.43 普罗米修斯的创造物序曲歌剧Op.72 费德里奥合唱曲Op.80 合唱幻想曲小提琴与钢琴奏鸣曲Op.24 F大调(春)Op.31 C小调奏鸣曲Op.47 G大调(克罗采)协奏曲Op.15 C大调第一号钢琴协奏曲Op.19 降B大调第二号钢琴协奏曲Op.37 C小调第三号钢琴协奏曲Op.56 C大调六重协奏曲Op.58 G大调第四号钢琴协奏曲Op.61 D大调第一号小提琴协奏曲Op.73 降E大调第五号钢琴协奏曲(皇帝)序曲Op.72a 雷奥诺拉序曲Op.62 柯里奥兰序曲Op.84 艾格蒙序曲Op.113 雅典废墟序曲Op.117 史蒂芬生序曲Op.115 命名日庆典序曲奏鸣曲与变奏曲Op.13 C小调钢琴奏鸣曲(悲怆)Op.27 No.2 升C小调钢琴奏鸣曲(月光)Op.28 D大调钢琴奏鸣曲(田园)Op.34 降E大调英雄变奏曲Op.31 No2 D小调钢琴奏鸣曲Op.53 C大调钢琴奏鸣曲(华德斯坦)Op.81a 降E大调钢琴奏鸣曲(告别)Op.90 E小调钢琴奏鸣曲Op.106 降B大调钢琴奏鸣曲(汉马克拉维亚)Op.120 狄亚贝里变奏曲。

贝多芬第八钢琴奏鸣直(悲怆)(c小调 Op13)第一乐章之阳早格格创做庄板——很快并充谦活力的快板(Grave.——Allegro molto e con brio)c小调 2/2拍子奏鸣直式1.引子(1—10) (c)2.呈示部(11—132或者134)(11—27)主要中心 (c)(27—50)对接(51—88)副中心 (be)(89—112)第一个中断中心(113—121)第二个中断中心(121—125)主要中心的单片断(125—132或者134)对接3.展启部(135—196)(135—138)缓板的引子,(139—168)主要中心战引子效果死长(169—196)对接4.再现部(197—296)(197—204)主要中心 (正在本调上)(205—222)对接(223—254)副中心 (f—c)(255—278)准则天移到第一个中断中心(279—287)准则天移到第二个中断中心(287—291)准则天移到第三个中断中心(291—296)共样再现5.尾声(297—312)(297—300)引用缓板引子(301—305)引用主要中心部分(305—312)能源中断贝多芬第五钢琴奏鸣直(c小调 op.10 No.1)第一乐章第一乐章很快并充谦活力的快板 (Allegro molto e conbrio) c小调 3/4拍子奏鸣直式1.呈示部(1—105)(1—31)主要中心 (c)(32—55)对接(56—94)副中心 (bE)(94—105)末端2.展启部(106—167)3.再现部(168—284)(168—190)主要中心 (正在本调上)(191—214)对接(215—271)副中心 (F—c)(271—284)末端4.不尾声.那是个关切而强有力的、富于戏剧性的乐章,它自初至末贯衣着一种不可遏止的力量,充谦了男性的决断力.乐章的主要中心是由猛烈天进与迸收的启头效果战表情圆滑的效果接替而成的,它们的对于坐已经预示了所有乐章的风格.展启部出现的新直调也具备悲切的表情,当那被压造的关切渐渐仄静下去后,再现部启头的效果又一次突然迸收.乐章具备接响性幅度,它完备宽紧、正在粗确的速度下加深了做家内心天下感情的表白.乐章的产死也很紧密,统一的节奏脉动极其合理,联成完全,各个乐段所具备的分歧局面栩栩如死.它关切而强有力,暮气进与,展示了一股热的力量,充谦了主动充沛的粗力.贝多芬第14钢琴奏鸣直(#C小调 Op27 No2)月光第三乐章激动的慢板 (Presto agitato)#c小调 4/4拍子奏鸣直式1.呈示部(1—63)(1—9)主要中心 (#c)(9—14)半末止蔓延(15—20)对接(21—32)副中心 (#g)(33—43)补充乐段(43—57)加固的沉复乐句(58—65)持绝音的沉复末止2.展启部(66—102)3.再现部(103—159)(103~116)主要中心再现 (正在本调上)(117—159)副中心、中断中心再现 (c)4.尾声(160一202)贝多芬《钢琴奏鸣直》Op2No1第一乐章1、呈示部(1—48小节)(第1—8小节)主部中心乐句形式,f小调,以属战弦上的半末止中断.中心乐句最初二小节的乐节中包罗正、副二个效果,形成主部的核心资料.(第9—20小节)对接部正在属小调上沉复主部中心启初,随后背副部的调性(bA大调,为主调的仄止大调)过度,并正在资料上预示副部中心果素.对接部停顿正在副部调性的属战弦上启搁,以使副部中心能成功加进.(第20—41小节)副部中心扩展的乐段,起讫均正在bA大调上.副部中心的旋律线条的形态系主部中心的反背,二者既有对于比又有内正在通联.(第20(第三拍)—48小节)中断部以bA大调的共同末止式:DDⅦ7—K6∕4—D7一T的战声序进的反复去加固副部的调性.音调资料与自副部中心.2、展启部:第49—100小节(第49—55小节)以主部中心资料去引进,自81小节起战声到达主调的属战弦,加进属准备阶段,并正在其靠后部分,预示主部中心的副效果(95—100小节)3、再现部:第101小节至中断(第101—108小节,与呈示部共)主部中心:.(第109—119小节)对接部资料真质与呈示部中的大概相共,但是调性历程改变.正在那里是从主调(f小调)启初,通过bb小调的离调,末尾恢复主调,并正在主调的属战弦上启搁,进而使副部的调性遵循得以真止.(第120—140小节)副部中心除调性移到主调(调式也改为主部的小调式)中,结构与呈示部中的相共.(第140(第3拍)一152小节)中断部写法与呈示部中大概相共,但是调性改为主调,尾部并有扩展,以巩固中断感.。

月光奏鸣曲简介《升c小调第十四钢琴奏鸣曲》,作品27/2,是路德维希·范·贝多芬于1802年创作的独奏钢琴作品,别称“月光奏鸣曲”。

下面就跟随店铺的步伐一起来了解一下《月光奏鸣曲》的相关内容吧!《月光奏鸣曲》的乐曲乐章这部作品有三个乐章:第一乐章-持续的慢板,升c小调2/2拍子,三部曲式(Piano Sonata Nr.14 (Mondschein - Sonate) - 1. Adagio sostenuto) 这个乐章情感的表现极其丰富,有冥想的柔情,悲伤的吟诵,也有阴暗的预感。

虽然伴奏,主题和力度的变化不大,但仍通过和声,音区和节奏的变化,细腻地表现了作者心弦的波动。

这首奏鸣曲包含着贝多芬最原始的构思。

它那梦一般即兴的性质,探索钢琴音响共鸣的方式已预察到约一百年后德彪西的印象乐派。

它所依据的题材很简单:乐曲一开始,由不断流出的三连音构造了无边的幻想,四小节后,第一主题在中音区淡淡地出现。

它细致而沉静,略带些忧郁。

1段1分18秒在B大调上出现了第二主题。

中间部由第一主题开始。

三连音曲折有致地走向高音区,呈现出急躁不安的情绪。

随后,进入第三段,第一主题平静地再现,第二主题以升c小调的面目再现,然后以低音继续奏出基础动机的尾奏,慢慢地消失而结束。

第二乐章-小快板,降D大调,3/4拍子,三部曲式(Piano Sonata Nr.14 (Mondschein - Sonate) - 2. Allegretto)这个乐章比较短小,李斯特形容这个乐章为“两个深渊中之间的一朵花”。

它以迥然不同的轻快表情将第一乐章的沉思默想和第三乐章的紧张气氛衔接地非常完美。

第一段是连奏与断奏相呼应的主题,然后再以变奏加以重复。

中部也保持在降D大调。

2段1分13秒再现第一段。

这个乐章好象是瞬息间留下的温存的微笑。

第三乐章-激动的急板,升c小调,4/4拍子,奏鸣曲式(Piano Sonata Nr.14 (Mondschein - Sonate) - 3. Presto agitato) 虽然在调性上与前乐章有紧密的联系,但表达的感情则完全不同。

第7奏鸣曲(作品10之3,D大调) 第一乐章 呈示部(1—124)。主要主题是不对称的乐段+外部扩展(4+6+6小节,1—16)。其终止是:半终止(?),完全终止,完全终止。注:(一)前乐句的终止可以商榷,因为隐匿着的和弦恰好也可以是五音位置的主三第弦(本书作者感到是主三和弦),若这样看,这个乐句就是不完满的完全终止。(二)前乐句是齐奏,后乐句配了和声。(三)前后乐句的演奏方法不同(顿音、连音)。(四)前持乐句的音区也不同,(五)通过后乐句的变奏重复进行外部扩展(11—16),而扩展的目的是为了加固调性。(六)重复后乐句时变奏的方法是:1.交换声部(重复时旋律提高一个八度,属持续音在低音区)。2.宗教色彩的四分音符和弦进行在重复时被分解六度的八分音符进行的所代替。3.变化力度,弱奏由强奏呼应。第一个连接段落(17—22)用主动机开始,停在平行小调(b小调)的半结算止(22)。第一副主题从b小高开始(23—30)。其曲式是乐段。终止(从b小调看)是:半终止,属小调(升f小调)的完全终止。由于上面的(第一个)副主题的调性安排是不规则的,所以需要有一个第二副主题,把不规则的调性改正过来。第二副主题则要求有自己的第二个连接段落。这个连接段落从第一副主题末尾的调性(升f小调)转到了第二个副主题的调性:A大(31—53)。第二个连接段落提前结束了(用完满的完全终止)第二副主题的调性(53)。第二副主题(54—65)的曲式为没有全部重复的乐句,先用完全终止结束(60),随后改为小调,并提高一个八度,但不是全部重复,而是突然停在导音上(升g,第65小节)。下面是第一个(称为“离调的”)结束主题。其主题性格的材料是非曲直主要主题的第一个动机。其曲式为不对称的乐段,4+23(!)小节(67—93)。离调所接触的调性是:D大调、C大调、d小调、降B大调。孤B大调(作为A大调的那波里调)是桥梁,离调通过它又回到出发的调,即A大调。随后是第二个(加固的)结束主题(94—105),它是在主持续音上重复两次(共出现三次)的乐句。重复时变化了音区和力度。接着是第三个结束主题(106—113),是个重复的小乐段,它又加固了第二副主题的调性(A大调)。重复时降低一个八度,并将乐段开始的e音改为升e。该乐段的终止是:不完满的完全终止(107或111),完满的完全终止(109或113)。值得注意的晨这个小乐段中,贝多芬把结构安排得那样精致:二小节齐奏的前乐句(在章奏隐匿着的和弦是:I6——IV——V2——I6)由四个声部的后乐句来呼应。最后,是第四个结束主题(114—119),它是用主动机构成的有持续音的重复终止,其中D和T功能每小节变换一次。重复记号之前的五小节(120—124)或引向呈示部的重复,或引向展开部的开始。 展开部(125—183)。主要用主要主题开始的动机发展。在第167小节到达主调的属和弦,并将这个和弦延伸了十七小节,以达到更有期待感的目的。 再现部(184—294)。准确地再现开始的乐段(184—193)。下面的几个小节(从第194小节开始)象是后乐句的重复。但不是全部重复,很快就转到了e小调,并以此作为第一副主题的调性。e小调的半终止延伸了四小节(201—204)。我们要把第一副主题为什么在这里(在再现部)恰巧出现在e小调的原因弄得更清楚些。在呈示部,第一副主题的A大调,被从b小调开始的调性所代替,因此第一副主题的调性比正常的高了大二度。现在的问题是,哪一个调与主调(D大调)的关系象b小调与A大调的关系一样?回答是:e小调!由于 第一副主题在这里从e小调开始,所以呈示部中所有第一副主题以后的材料,都可以经过准确的移调(准确地保持转调的关系)无变化地用到再现部中来。由此我们可以看出,在再现部中,副主题从e小调开始是贝多芬有意安排的。从第一副主题开始(205)所有呈示部中的材料(第四个结束主题除外)均规则地再现。从第294小节极其自然地开始了一个小的连接段落(294—297),它在渐强中用转调进行连续不断地模进,最后进入从下属(G大调)开始的尾声。 尾声(298—344)。用再现部中未出现过的第四个结束主题开始。作为补充在G大调停留了一段,之后经过g小调和降E大调,都只用主动机发展,并用同音异名(降E大调的V7=D大调的增56,降a=升g)转回主调(D大调),在第327小节用完全终止结束。从这里开始,在音型化的主持续音上方重复终止(I——V7等,327—333)加固主调性(D大调)。结束的十二小节(333—344)是只有唯一的一个主和弦的段落,它用经过音和辅助音作装饰,并从弱至很强。

第二乐章 呈示部(1—29)。主要主题是不对称的乐段:5+4小节(1—9)。其终止是:下属调的完全终止,主调的完全终止。乐句开始是对比 的:I级三和弦由VII34和弦呼应。连接段落是从三小节新材料的加固调性部分发展出来的,用属小调(a小调)平行调(C大调)的完全终止结束(10—17)。实际上连接段落没有为副主题作准备,因为副主题的调性不是C大调。副主题在a小调,从跳入调性的增56和弦。其曲式为变奏的重复乐句:4+5小调(18—26)。重复时的变奏是:乐句的前两小节,旋律在低音区,其上方是对旋律,之后通过转调模进乐句增长了一小节。叠入开始的结束主题(26—29)是个乐句,它加固了a小调的调性。没有连接段落,在F大调的“幻想曲”也以跳出的调性开始。 “幻想曲”(30—43)。开始是歌唱性的五小节乐句,用F大调的完全终止结束(30—34)。随后,转调的前乐句无变化(44—48),后乐句从那波里六和弦开始,增长为八小节,转到了降B大调(主调的VI级调),并在该调用完全终止结束(49—56)。上面提到的降B大调的终止具有通常向S方向离调的意义(不同的是它出现在主题的内部)。降B大和弦增加了一个升g音,这就构成了增56和弦,从而使再现的副主题能够立即从主调开始(57—65)。呈示部中的结束主题没有再现(!)。尾声。叠入开始,它用主要主题开始的动机发展而成。 尾声(65—87)

第三乐章 主歌功颂德谣曲式(1—54)。分三部分,并有重复。第一部分是重复乐段(1—16)。其终止是:半终止,完全终止。前后乐句开始是对比的:主三和弦→,II级调的主三和弦→。中间部分是模仿结构的新材料(17—24)。第三部分(25—54)再现扩展了的“a”(25—43),并用一个十二小节主题性格的加固部分作补充(43—54)。再现的“a”的后乐句(33—43),通过插入转调的模进由八小节增长为十一小节。紧接后面的主题性格的加固部分,和声结构是重复终止。重复“ba”+加固部分复合体。没有连接段落,立即开始三声中部。 三声中部(55—86)。速度和节拍不变,调性变为G大调(主调的下属调)。其曲式为没有全部重复的乐句(我们已经看到,不是歌谣曲式)。乐句先用属调的完全终止结束(69)。结束的D大和弦通过增加一个C音变成G大调的V7和弦(70)。乐句重复时(71—86),停在重属和弦上(a、升c、e、g)开放着(83—86)。这个开放的结束代替了转回主调的连接段落(三声部调性的重属和弦=主调的属和弦)。 主歌谣曲式的再现(1—54)。 没有尾声。

第四乐章 主要主题(1—9)。乐段。其终止是:属调的完全终止,主调的完全终止。 第一插部(9—24)。近似副主题。其各部分是:(一)先是叠入开始的新材料的加固调性部分,随后转到属调,即A大调(9—16)。(二)副主题式的乐句出现在属调(17—24),以后又转回主调,并停在主调的V56和弦上开放着。这个乐句不能看作是副主题,因为不再现。但另一方面,它之所以近似副主题,是因为在属调,并由该调的“近似连接段落”为其作了准备。没有“近似的结束主题”也没有再现的连接段落,因为“近似的副主题”已经用主调的V56和弦为主要主题的第一次再现作了准备。 主要主题的第一次再现,或者说是第二次出现(25—33)。主要主题在这里几乎无变化,只是用阻碍终止的降B大和弦(d小调的VI级三和弦)代替了结束的D大和弦。这个二小节的降B大和弦(33—34)用主动机作倒影密接的模仿先现了第二个插部开始的调性。 第二插部(35—55)。其曲式为“幻想曲”,从降B大调开始,随后接触到g小调和降E大调,停在F大调的VII级减七和弦上(无限延长在第45小节)。在此之后主要主题在F大调假再现(46—47),接着转到d小调(48)。从下一小节开始,是一个短小的再现连接段落(49—55)它用主要主题的第二个动机发展。 主要主题的第二次再现,或者说是第三次出南(56—64),本质上与第一次出现时一样。小的变化是:(一)在第57小节的密接模仿。(二)低音声部的四分音符被分解的八度代替(58)。(三)在第60和61小节也是密接模仿 第三插部(64—83)。叠入开始。一部分用与第一个插部加固调性一样的材料开始,但在这里不是转到属调,而是转到平行小调(d小调,64—71)。另一部分是主题性格的发展部分,它用主动机从b小调转回主调(72—80),并通过发展主动机将该调的属和弦延伸成四小节的段落(80—83)。 主要主题的第三次再现,也就是第四次出现(84—92)。主要主题在这里比前面的任何一次再现都有更富于变化,除模仿外,伴奏的十六分音符的音型使主题更加活跃。结束主题的主三和弦也就是主题性格的尾声开始的和弦。 尾声(92—113)。开始只用主要主题发展。在接触到近关系调后(下属调,第92小节;平行调,第93小节),很快就转回主调(94),并在该 调较长的持续音上构成属和弦段落,之后停在延长的半终止上(99)。接着尾声通过下属(100)和小下属和纺(101)突然徘徊在降号的调性中;这是一个特别优美的、用新材料的、切分的弱奏段落,它在几个小节之后转回主调(102—105)。最后八小节(106—113)在主持续音上始终用弱奏,并在此时,左手在低音区多次用模进重复主动机,右手先用上行和下行的半音阶(106—109),随后用波浪式的分解和弦的十六分音符的音型 伴奏(110—113)。