储层的成岩演化

- 格式:ppt

- 大小:588.50 KB

- 文档页数:97

鄂尔多斯盆地吴堡地区长7致密储层成岩演化与成藏过程耦合机理根据岩心观察、常规薄片、铸体薄片、荧光薄片、扫描电镜、粒度分析、高压压汞、包裹体测温等分析测试手段,系统研究了鄂尔多斯盆地吴堡地区长7致密油储层特征、成岩作用特征及成岩演化、储层致密史及其与成藏史耦合关系、致密油分布主控因素,并指出该区下一步勘探方向及有利区。

取得的认识有如下几点:延长组长7油层组沉积时期吴堡地区为半深湖-深湖沉积,重力流砂体比较发育且规模大、储层物性好,为长7致密油最有利储集体。

其中,长73时期主要为深湖相泥岩夹薄层浊积砂岩沉积,长72和长71时期逐渐演变为半深湖泥岩与重力流砂体互层沉积,具有良好的生储盖组合配置。

长7储层砂岩类型为长石砂岩和岩屑质长石砂岩,填隙物主要为水云母和方解石。

砂岩的孔隙度平均为7.49%,渗透率平均为0.173×10-3μm2,为典型的致密储层。

储层孔隙类型主要为残余粒间孔和各种溶蚀孔隙,以长石溶孔为主,总面孔率平均约3%。

孔隙与喉道连通性较差,主要以纳米级孔喉系统为主,孔喉系统复杂,依据压汞参数将孔隙结构分为3种类型,其中Ⅰ类和Ⅱ类为致密油储产量的主要贡献者。

长7储层成岩作用强烈,普遍达到中成岩阶段A期。

原始沉积组构中黑云母、塑性岩屑及粒度细是形成致密储层的基础,强压实作用和碳酸盐类胶结物等成岩作用使储层致密化,长石等易溶颗粒的溶解作用增加了孔隙而使部分砂岩成为有效储层。

储层成岩演化序列与孔隙度演化历史研究表明,在早成岩B期长7储层即已致密。

依据包裹体岩相学和均一温度,结合埋藏-热演化史,研究区石油大规模运聚时间在早白垩世,储层具有边致密边成藏的特征。

通过对油气质点进行受力分析,在不考虑异常压力和水动力条件下,当浮力和毛管阻力相等时确定的储层致密上限孔隙度为12%;依据录井含油产状及地质综合分析法,确定的本区长7致密储层成藏孔隙度下限为5%。

包裹体研究表明,长7致密油为1期连续充注成藏,石油在致密储层中运移的动力为生烃增压形成的异常高压,运移方式为混相涌流,带有幕式成藏特点,主要为垂向近源运移聚集,其运移通道为储层微裂缝与孔喉组成的网络系统。

写一篇胶莱盆地莱阳凹陷莱阳组储层成岩作用及孔隙演化的报

告,600字

报告题目:莱阳凹陷莱阳组储层成岩作用及孔隙演化

报告内容:

莱阳凹陷位于胶莱盆地的莱阳组储层是一个典型的烃源层,由多种地层断层所改造,并形成了许多有利的成熟度、存储性能及采气性能的储层。

同时,储层成岩作用也是开发莱阳油气田必不可少的一个过程。

从地质学角度来看,莱阳凹陷莱阳组储层成岩作用主要受到断层控制,包括断裂构造、含油层构造、岩石质量及次生结构特征等因素。

大量构造活动形成了复杂的破坏构造,促使了断裂破碎和岩石质量的改变,以及孔隙的开拓和充填,构成了储层的主要构成部分。

同时,储层温度、压力及液态含水的变化,也是影响孔隙演化的重要因素。

由于构造活动的不断改变,储层内的温度、压力及液态含水会发生变化。

一般来说,随着温度的升高,液态含水量和压力会降低,从而导致岩心凝固、溶液流动等孔隙演化过程,对储层常规测井参数也将产生一定影响。

此外,莱阳凹陷莱阳组储层也受到水文沉积环境控制,包括上、下层岩性性质、沉积环境及沉积能力等,都是孔隙演化的重要因素。

综合上述因素的影响,我们可以得出莱阳凹陷莱阳组储层的孔隙演化模型,用以对储层的开发有效预测。

综上所述,莱。

花庄油田阜三段储层成岩作用及成岩相特征花庄油田位于中国西北油气田基地内,是中国大陆主要的富氧气藏地区,阜三段是该油田主要的油气储层之一。

本文通过对阜三段储层成岩作用及成岩相特征的研究,探讨了花庄油田阜三段储层的成岩演化史,对于该领域的研究和勘探开发具有一定的指导意义。

阜三段储层岩石学组分复杂,主要由石英、长石、云母、碳酸盐等矿物组成。

其中,石英和长石为主要结构性矿物,云母较少,碳酸盐普遍存在于砂岩中。

储层的孔隙类型主要是溶孔和颗粒间隙,溶隙主要分布在砂岩中,而颗粒间隙则主要分布在泥岩中。

由于阜三段储层的孔隙度较低,因此对于成岩作用对其孔隙度的影响尤为重要。

通过对阜三段储层的薄片观察和化学分析,可以发现该储层经历了多次成岩作用,主要包括压实作用、溶蚀作用、石英胶结作用、粘土矿物脱水作用和碳酸盐溶解沉淀作用等。

其中,石英胶结作用为该储层的主要成岩作用之一,表现为石英颗粒表面包覆有透明的晶界胶状物质。

通过对该胶状物质的SEM分析,可以发现其主要是由石英、长石和粘土矿物等组成的。

阜三段储层的成岩相特征包括颜色、质地和结构等。

在颜色方面,储层中以灰色、灰黄色和灰绿色为主,质地以坚硬致密为主,砂岩中的颗粒紧密堆积,呈现出颗粒间隙很小的特征。

在结构方面,砂岩中普遍存在着各种结构,如平行层理、交错层理、波痕层理、横贯层理、斜层理等。

总的来说,花庄油田阜三段储层是经历了多次成岩作用和成岩相变化的储层。

在成岩作用过程中,石英胶结作用是最为突出的成岩作用之一,并对储层的孔隙度及其分布产生了重大的影响。

阜三段储层的成岩相特征完善且复杂,包括颜色、质地和结构等多种方面,为花庄油田的勘探开发提供了重要的参考依据。

4.储层微观特征及分类评价4.1孔隙类型本次孔隙分类采用以孔隙产状为主,并考虑溶蚀作用,结合本区实际,将孔隙分类如下:1. 粒间孔隙粒间孔隙是指位于碎屑颗粒之间的孔隙。

它可以是原生粒间孔隙或残余原生粒间孔隙,即原生粒间孔隙在遭受机械压实作用、胶结作用等一系列成岩作用破坏后而保留下来的那一部分孔隙。

多呈三角形,无溶蚀标志。

另一方面它也可以是粒间溶蚀孔隙,即原生粒间孔隙经溶蚀作用强烈改造而成,或者是颗粒间由于强烈溶蚀作用的结果。

粒间空隙一般个体较大,连通性较好。

粒间孔隙是本区主要的孔隙类型。

2. 粒内(晶内)孔隙这类孔隙主要是砂岩中的长石、岩屑等非稳定组分的深部溶蚀形成的,在研究区深层砂岩中普遍存在。

长石等非稳定组分的溶蚀空隙可以进一步分为粒内溶孔和晶溶孔。

晶内溶孔是指长石颗粒内的溶孔,而粒内溶孔是指岩屑等碎屑内部的易溶组分在深部酸性流体作用下形成。

常常沿长石的解理缝、双晶纹和岩屑内矿物之间的接触部位等薄弱带进行溶蚀并逐渐扩展,因而常见沿解理缝和双晶结合面溶蚀形成的栅状溶孔。

长石、岩屑等非稳定组分的溶蚀孔的发育常常使彼此孤立的、或很少有喉管项链的次生加大晶间孔的连通性大为改进,而且,这类孔隙的孔径相对较大,从而优化了深部储层的储集性能。

3. 填隙物孔隙填隙物孔隙包括杂基内孔隙、自生矿物晶间孔和晶内溶孔。

杂基内孔隙多发育与杂基含量较高的(>10%)砂岩中,孔隙数量多,个体细小,连通性差。

自生矿物晶间孔隙发育在深埋条件下自生矿物,如石英、方解石、沸石、碳酸岩小晶体以及石盐晶体之间,个体小,数量多随埋深有增加之趋势。

但由于常生长于粒间孔隙中,连通性较好,又由于其晶体小,比表面积大,孔隙结构复杂,影响流体渗流。

因此在埋深3500米以下,孔隙度降低较慢,而渗透率降低很快。

这类晶间孔隙在徐东-唐庄地区相对发育。

另外,杜桥白地区深层还可见到丰富的碳酸盐晶内溶孔和石盐晶内溶孔。

4. 裂隙裂缝在黄河南地区较不发育,在桥24井沙三段3547.5米砂岩中见一构造裂缝,此外多见泥质粉砂岩或细砂岩中泥质细条带收缩缝。

储层沉积-成岩过程中物性演化的主控因素

储层沉积-成岩过程中物性演化的主控因素

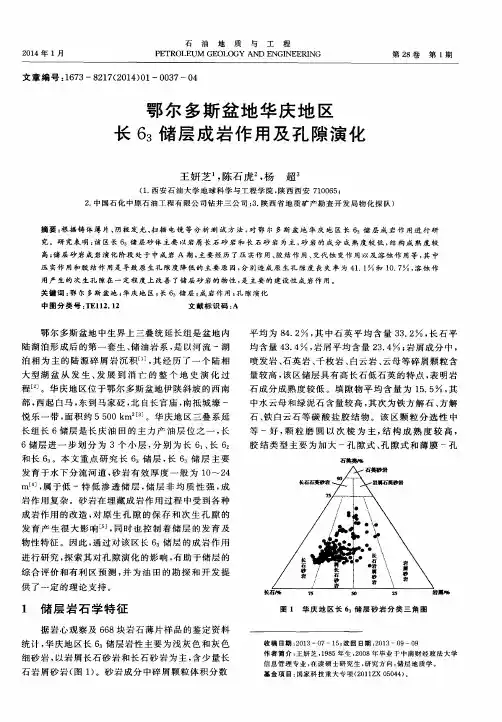

对鄂尔多斯盆地Y25、Zh40区块长6段储层的岩石学特征、微观孔隙结构、成岩作用等进行详细研究.研究发现,胶结作用对储层质量的影响具有双重作用.胶结作用一定程度上提高储层的抗压实能力,也为后期的次生溶蚀提供物质基础,但胶结物的产生也占据一定的孔隙空间.两区块储层成岩作用是物性演化的最主要控制因素,储层类型为次生低渗透储层(或成岩型低渗透储层).Y25区块表现为早期胶结作用和后期的溶蚀作用强;Zh40区块表现为早期压实作用强,后期溶蚀作用、交代作用强.储层形成过程中物性演化的主要控制因素是沉积环境基础上,成岩场和构造应力场共同作用的结果.

作者:王瑞飞孙卫WANG Rui-fei SUN Wei 作者单位:王瑞飞,WANG Rui-fei(西安石油大学,石油工程学院,陕西,西安,710065) 孙卫,SUN Wei(西北大学,大陆动力学国家重点实验室,陕西,西安,710069)

刊名:矿物学报 ISTIC PKU英文刊名:ACTA MINERALOGICA SINICA 年,卷(期):2009 29(3) 分类号:P618.130.2 关键词:鄂尔多斯盆地特低渗透砂岩储层物性演化沉积-成岩主控因素。

低渗透储层成岩储集相及储集空间演化模式“低渗透储层成岩储集相及储集空间演化模式”是指由于地质构造活动形成的低渗透性岩石和岩性储集层,以及其随时间演化所形成的储集空间演化模式。

在国内外的研究表明,这种模式对于评价油气藏的含量、质量和发育程度都有着重要意义,因此它在油气勘探领域中得到了广泛应用。

一般而言,低渗透岩石和岩性储集层中存在着不同类型的砂岩、泥岩和泥质砂岩储集层,如火山岩、碎屑岩、灰岩和石灰岩等。

这些储集层具有低渗透性,并且能够有效地承载油气资源。

此外,由于地壳构造活动的作用,这些储集层会发生不断的改变,从而形成复杂的储集空间演化模式。

低渗透储层成岩在勘探中占据了重要的地位,但它们的储集空间演化模式却有很多复杂性。

首先,低渗透储层成岩的构造可能会影响其储集性质,如孔隙、裂隙以及孔洞的大小、布局和分布。

例如,在构造活动和不稳定性的作用下,储集层中可能出现破碎、变形等情况,从而影响储集空间。

其次,低渗透储层成岩的渗透率也会影响储集空间演化模式,因为高渗透率的储层会更容易吸收油气资源,而低渗透率的储层则会阻止油气的流动。

此外,随着地质构造的变化,储层的厚度和密度也会发生变化,这些变化也会影响储集空间演化模式。

因此,从低渗透储层成岩储集相及储集空间演化模式的角度来看,勘探油气资源时,应该根据低渗透储层成岩的构造特征,以及渗透率、厚度和密度的变化,来评估油气资源的含量、质量和发育程度。

当地质构造发生变化时,这些参数也会随之变化,从而促进储集空间的演化,使得储集空间的演化模式变得更加复杂。

只有在理解低渗透储层成岩的构造特征,以及渗透率、厚度和密度的变化情况,才能正确评估储集空间演化模式,从而准确地评价油气藏的含量、质量和发育程度。

花庄油田阜三段储层成岩作用及成岩相特征花庄油田位于中国东部,是我国重要的油气田之一。

其中阜三段储层的成岩作用及成岩相特征对于油田的开发和生产具有重要意义。

本文将对阜三段储层的成岩作用及成岩相特征进行详细介绍。

阜三段储层位于花庄油田的上部,主要构造为走滑构造,储层岩性以砂岩为主,具有良好的储集性能。

在储层形成过程中,受到了多种成岩作用的影响,形成了多种成岩相特征。

首先是溶蚀作用。

在阜三段储层形成的过程中,地下水对岩石发生了溶蚀作用。

这种溶蚀作用主要是由于地下水中含有的溶解性物质,如二氧化碳、有机酸等,通过长期的流动和渗透作用,溶解了一部分岩石中的矿物质和颗粒,使岩石中的孔隙和裂缝得以扩大,从而提高了储层的渗透性和孔隙度。

溶蚀作用还促进了流体的运移和储集,为油气的形成和富集提供了条件。

其次是胶结作用。

在储层形成的过程中,地下水中的含盐物质和胶结物质对储层中的砂粒和颗粒进行了胶结作用,形成了胶结矿物,并填充了孔隙和缝隙,从而减小了储层的孔隙度和渗透性。

适当的胶结作用也有利于提高储层的机械强度和稳定性,防止了储层的塌陷和破坏,保证了油气的长期储集和稳定生产。

最后是压实作用。

在地质历史长河中,储层受到了地层压力和地质构造的影响,进行了长期的压实作用。

这种压实作用主要是储层中的砂粒和颗粒受到地层压力的影响,发生了结晶变形和碎裂变形,形成了压实结构和断裂结构。

这种压实作用在一定程度上改变了储层的孔隙度和渗透性,但也提高了储层的机械强度和稳定性,为油气的富集和产出提供了支撑。

阜三段储层的成岩作用及成岩相特征是油田地质研究的重要内容,对于油田的开发和生产具有重要意义。

在今后的工作中,我们还需要进一步深入研究,探索储层中成岩相的演化规律和动态变化,为油田的高效开发和可持续生产提供科学依据。

碳酸盐岩地质演化与储层特征碳酸盐岩是一种由碳酸钙及其它成分组成的岩石,广泛分布于地球的陆地和海洋中。

它们经历了漫长的地质历史,经过了多种地质过程的作用,形成了丰富的储层特征。

一、碳酸盐岩地质演化过程碳酸盐岩的形成过程经历了沉积、压实、溶解、重结晶和再沉积等多个阶段。

首先是沉积阶段,碳酸盐岩在浅海环境中大量沉积形成。

这些浅海环境包括温暖的海湾、礁湖和浅海隆起。

随后是压实阶段,随着沉积物的堆积和压力的增大,碳酸盐岩中的孔隙被逐渐压缩,岩石变得更加致密。

然后是溶解阶段,碳酸盐岩中的钙质成分容易溶解与腐蚀,形成洞穴和溶洞等地貌。

接着是重结晶阶段,由于地壳运动和地热作用,碳酸盐岩经历了再结晶和重晶粒的形成,使岩石发生变质,产生新的储层特征。

最后是再沉积阶段,碳酸盐岩在构造运动或气候变化的影响下,再次沉积,形成新的碳酸盐岩层。

二、碳酸盐岩的储层特征碳酸盐岩具有多种独特的储层特征,包括孔隙类型、孔隙度、渗透性和储层构建等方面。

首先是孔隙类型,碳酸盐岩中主要存在溶洞孔隙、间隙孔隙和晶间孔隙。

其中,溶洞孔隙是最主要的孔隙类型,由于钙质成分溶解而形成。

其次是孔隙度,碳酸盐岩中的孔隙度一般较低,常常在1%-10%之间。

碳酸盐岩的孔隙度与成岩作用、沉积环境以及现今地壳运动有关。

再次是渗透性,碳酸盐岩的渗透性较低,常常需要利用溶洞型孔隙进行油气的富集。

溶洞型孔隙的连通性和渗透性强,能够储存较大量的油气。

最后是储层构建,碳酸盐岩具有层理性和层序性的特点。

层理性意味着碳酸盐岩层具有一定的水平层面,方便油气的运移。

而层序性则暗示了碳酸盐岩在地层演化过程中存在着逐渐改变的特点。

总之,碳酸盐岩经历了多个地质过程的作用,形成了多样化的储层特征。

这些特征是否适合油气的富集和储存,与沉积环境、成岩作用和现今地质条件密切相关。

通过对碳酸盐岩地质演化和储层特征的深入研究,可以为油气勘探与开发提供重要的依据。