文言文代词与副词教学文稿

- 格式:ppt

- 大小:995.50 KB

- 文档页数:49

文言文语法解析教案一、引言文言文是汉字文化的重要组成部分,也是中华民族的瑰宝。

然而,由于其独特的语法结构和表达方式,学习文言文一直是很多学生的难题。

本教案旨在通过对文言文语法的详细解析,帮助学生理解文言文的特点并提高其阅读与写作能力。

二、词类与词序1. 名词在文言文中,名词的词性包括实词和虚词。

实词有实指名词和实义名词,虚词则包括虚指名词和虚义名词。

(这里可以添加详细的名词解析)2. 动词动词是文言文中最为重要的词类之一,它的形式和用法非常丰富。

主要包括实义动词和虚词两大类。

(这里可以添加详细的动词解析)3. 形容词与副词形容词和副词在文言文中常用于修饰名词、动词和其他形容词副词,并且常常通过前后接词的方式进行修饰。

(这里可以添加详细的形容词与副词解析)4. 介词与连词介词主要用于表示位置、方位和时间关系,连接词可以连接句子、词组或者短语。

(这里可以添加详细的介词与连词解析)三、句法结构分析1. 主谓结构主谓结构是文言文中最基本的句法结构,主要是通过主语和谓语来构成完整的句子。

(这里可以添加详细的主谓结构解析)2. 宾补结构宾语和补语在文言文中常常构成宾补结构,起到补充说明宾语的作用。

(这里可以添加详细的宾补结构解析)3. 状补结构状语和补语构成了文言文中状补结构,用于修饰谓语或宾语的状态或动作。

(这里可以添加详细的状补结构解析)4. 并列结构并列结构是指两个或多个词、词组或句子并列使用,表示并列关系。

(这里可以添加详细的并列结构解析)四、修辞手法解析1. 修辞手法的分类文言文中常常使用各种修辞手法来增强表达的效果,如比喻、夸张、排比等。

(这里可以添加详细的修辞手法解析)2. 修辞手法的运用通过对文言文中常见修辞手法的分析和运用,学生可以更好地理解文言文的意义,并且在写作中也能更加灵活地运用这些手法。

(这里可以添加详细的修辞手法运用解析)五、总结通过本教案的解析,相信学生对文言文的语法结构和修辞手法会有更加深入的理解。

文言文的副词讲解教案教案标题:文言文的副词讲解教学目标:1. 学生能够理解副词在文言文中的作用和用法。

2. 学生能够准确运用副词进行文言文的阅读和写作。

教学重点:1. 副词的定义和分类。

2. 副词在文言文中的常见用法。

教学准备:1. 教师准备教学课件和示例文段。

2. 学生准备文言文课本和笔记。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 教师向学生介绍本节课的教学目标和重点。

2. 教师通过提问学生,引导学生回顾副词在现代汉语中的作用和用法。

二、知识讲解(15分钟)1. 教师通过课件展示副词的定义和分类,并解释每个分类的特点和用法。

2. 教师通过示例文段,向学生展示副词在文言文中的常见用法,并解释其作用和意义。

三、练习与讨论(20分钟)1. 学生阅读教师提供的文言文课文,并标出文中出现的副词。

2. 学生分组讨论,探讨副词在文言文中的具体用法和意义。

3. 学生互相分享自己的发现和理解。

四、巩固与拓展(15分钟)1. 学生完成教师布置的副词练习题,巩固所学知识。

2. 学生根据教师提供的话题,撰写一段文言文短文,并注意运用副词。

五、总结与反思(5分钟)1. 教师与学生一起总结本节课所学的知识和技能。

2. 学生反思自己在学习过程中的收获和困难。

教学延伸:1. 学生可以选择一篇文言文文章,分析其中副词的运用,并写一篇读后感。

2. 学生可以尝试用现代汉语解释文言文中的副词,加深对副词的理解和运用。

教学评估:1. 教师观察学生在课堂上的参与度和表现。

2. 教师布置的练习题和作文,评估学生对副词的理解和运用能力。

教学资源:1. 教师准备的课件和示例文段。

2. 学生的文言文课本和笔记。

教学反馈:1. 教师根据学生的表现和作业情况,给予及时的反馈和指导。

2. 学生可以向教师提问和反馈自己在学习过程中的困惑和问题。

代词代词代替名词、动、形或数量词的词古汉语的代词可以分为三类:人称代词、指示代词、疑问代词,除此之外,还有两类比较特殊的代词,一类无定代词“或”和“莫”,一种是辅助代词“者”和“所”。

(一)人称代词人称代词又可分为第一、第二、第三人称代词,又叫自称、对称、他称。

1、第一人称,常见的有“吾”、“我”、“予”、“余”等。

(现代汉语,“我”、“咱”可作主、宾、定、状)古的代词,意义相同,但用法不全同。

“我”、“予”、“余”都可以作主语、宾语、定语,“吾”的用法在上古只作主语,很少作宾语。

今者吾丧我。

《庄子·齐物论》晋,我吾亲也,岂信我哉?《左传》如果作宾语,也只限于用在否定句中作前置宾语。

我胜若,若不吾胜。

《庄子·齐物论》但到了汉代以后,“吾”作宾语的用法就比较常见,如:吾度足下之,智不如吾,勇又不如吾。

《史记》上古第一人称还有朕,台(yì),卬(áng)朕可作定,也可作主。

朕皇考曰伯庸。

《离骚》我的先父叫伯庸。

朕:在先秦时期用于一般人的自称,到秦始皇时便专用作皇帝的自称。

台恐德弗类。

《尚书》我恐怕自己的品德不善。

朝夕纳诲,以辅(台)德。

《尚书》每天进善言,帮助提高我的品德。

人涉卬否,卬须(我)友。

《诗经》别人过河了我还没,我要等我的朋友。

2、第二人称,对称。

(现代“你”,可作主定、宾、状)古常见:尔、汝(女)、若、乃、而。

尔、汝、若,可作主、宾、定。

尔无我诈(欺骗),我无尔虞(防备)《左传》(尔)翁归,自与汝覆算耳《促论》若毒(痛苦,以之为毒。

)之乎?余将告于莅事者,更(若)役,复苦赋,则何如?《捕》五侯九伯,女实证之,以夹捕周室《左传》“而”“乃”常作定语,不能作宾语,一般也不作主语。

吾翁即若翁,如欲烹乃翁,幸分一杯羹。

《汉书|·项羽传》……而……欠幸……《史记》希望肉羹“而”有时也可作主语,“乃”也有,很少。

夫差,而忘越王之杀(而)父乎?《太传》乃能从我乎?《汉书》先秦时,还有一个第二人称代词“戎”戎虽小子,而式弘(天)大。

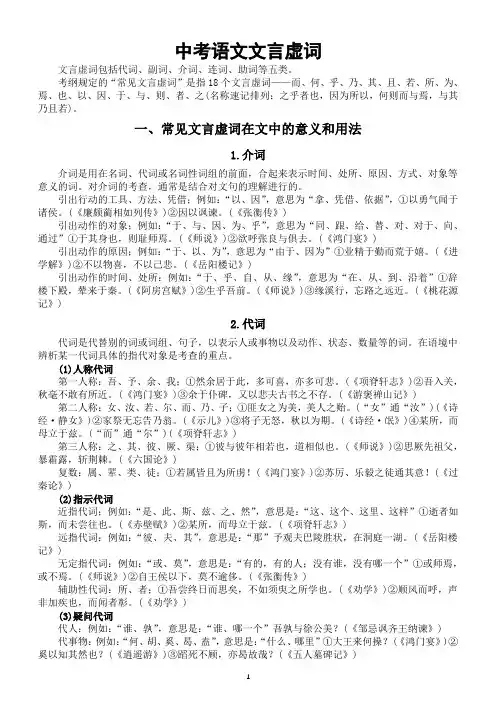

中考语文文言虚词文言虚词包括代词、副词、介词、连词、助词等五类。

考纲规定的“常见文言虚词”是指18个文言虚词——而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之(名称速记排列:之乎者也,因为所以,何则而与焉,与其乃且若)。

一、常见文言虚词在文中的意义和用法1.介词介词是用在名词、代词或名词性词组的前面,合起来表示时间、处所、原因、方式、对象等意义的词。

对介词的考查,通常是结合对文句的理解进行的。

引出行动的工具、方法、凭借;例如:“以、因”,意思为“拿、凭借、依据”,①以勇气闻于诸侯。

(《廉颇蔺相如列传》)②因以讽谏。

(《张衡传》)引出动作的对象;例如:“于、与、因、为、乎”,意思为“同、跟、给、替、对、对于、向、通过”①于其身也,则耻师焉。

(《师说》)②欲呼张良与俱去。

(《鸿门宴》) 引出动作的原因;例如:“于、以、为”,意思为“由于、因为”①业精于勤而荒于嬉。

(《进学解》)②不以物喜,不以己悲。

(《岳阳楼记》)引出动作的时间、处所:例如:“于、乎、自、从、缘”,意思为“在、从、到、沿着”①辞楼下殿,辇来于秦。

(《阿房宫赋》)②生乎吾前。

(《师说》)③缘溪行,忘路之远近。

(《桃花源记》)2.代词代词是代替别的词或词组、句子,以表示人或事物以及动作、状态、数量等的词。

在语境中辨析某一代词具体的指代对象是考查的重点。

(1)人称代词第一人称:吾、予、余、我;①然余居于此,多可喜,亦多可悲。

(《项脊轩志》)②吾入关,秋毫不敢有所近。

(《鸿门宴》)③余于仆碑,又以悲夫古书之不存。

(《游褒禅山记》) 第二人称:女、汝、若、尔、而、乃、子;①匪女之为美,美人之贻。

(“女”通“汝”)(《诗经·静女》)②家祭无忘告乃翁。

(《示儿》)③将子无怒,秋以为期。

(《诗经·氓》)④某所,而母立于兹。

(“而”通“尔”)(《项脊轩志》)第三人称:之、其、彼、厥、渠;①彼与彼年相若也,道相似也。

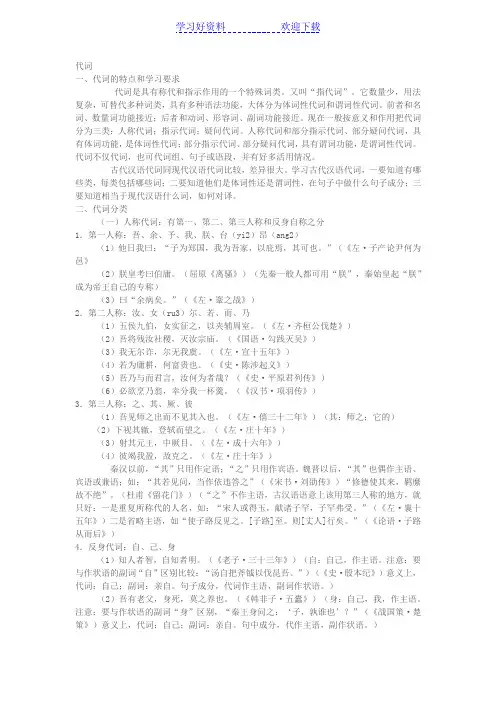

代词一、代词的特点和学习要求代词是具有称代和指示作用的一个特殊词类。

又叫“指代词”。

它数量少,用法复杂,可替代多种词类,具有多种语法功能,大体分为体词性代词和谓词性代词。

前者和名词、数量词功能接近;后者和动词、形容词、副词功能接近。

现在一般按意义和作用把代词分为三类:人称代词;指示代词;疑问代词。

人称代词和部分指示代词、部分疑问代词,具有体词功能,是体词性代词;部分指示代词、部分疑问代词,具有谓词功能,是谓词性代词。

代词不仅代词,也可代词组、句子或语段,并有好多活用情况。

古代汉语代词同现代汉语代词比较,差异很大。

学习古代汉语代词,一要知道有哪些类,每类包括哪些词;二要知道他们是体词性还是谓词性,在句子中做什么句子成分;三要知道相当于现代汉语什么词,如何对译。

二、代词分类(一)人称代词:有第一、第二、第三人称和反身自称之分1.第一人称:吾、余、予、我、朕、台(yi2)昂(ang2)(1)他日我曰:“子为郑国,我为吾家,以庇焉,其可也。

”(《左·子产论尹何为邑》(2)朕皇考曰伯庸。

(屈原《离骚》)(先秦一般人都可用“朕”,秦始皇起“朕”成为帝王自己的专称)(3)曰“余病矣。

”(《左·鞌之战》)2.第二人称:汝、女(ru3)尔、若、而、乃(1)五侯九伯,女实征之,以夹辅周室。

(《左·齐桓公伐楚》)(2)吾将残汝社稷,灭汝宗庙。

(《国语·勾践灭吴》)(3)我无尔诈,尔无我虞。

(《左·宣十五年》)(4)若为庸耕,何富贵也。

(《史·陈涉起义》)(5)吾乃与而君言,汝何为者哉?(《史·平原君列传》)(6)必欲烹乃翁,幸分我一杯羹。

(《汉书·项羽传》)3.第三人称:之、其、厥、彼(1)吾见师之出而不见其入也。

(《左·僖三十二年》)(其:师之;它的)(2)下视其辙,登轼而望之。

(《左·庄十年》)(3)射其元王,中厥目。

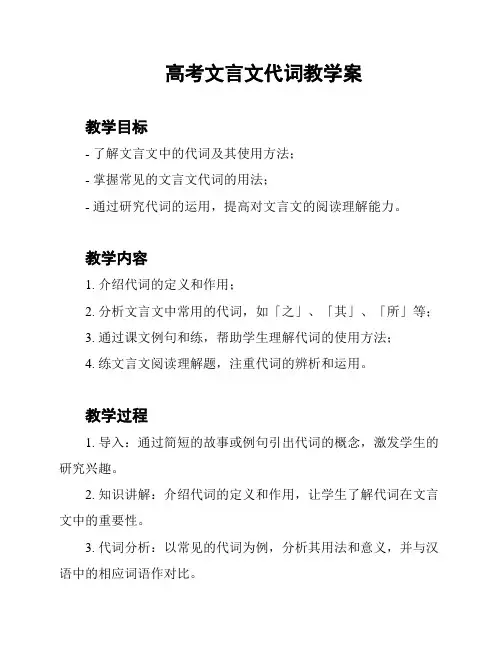

高考文言文代词教学案教学目标- 了解文言文中的代词及其使用方法;- 掌握常见的文言文代词的用法;- 通过研究代词的运用,提高对文言文的阅读理解能力。

教学内容1. 介绍代词的定义和作用;2. 分析文言文中常用的代词,如「之」、「其」、「所」等;3. 通过课文例句和练,帮助学生理解代词的使用方法;4. 练文言文阅读理解题,注重代词的辨析和运用。

教学过程1. 导入:通过简短的故事或例句引出代词的概念,激发学生的研究兴趣。

2. 知识讲解:介绍代词的定义和作用,让学生了解代词在文言文中的重要性。

3. 代词分析:以常见的代词为例,分析其用法和意义,并与汉语中的相应词语作对比。

4. 例句练:给学生提供一些文言文的例句,要求他们辨析代词的使用,并解释其含义和作用。

5. 难点突破:针对学生在理解和辨析代词方面的困难,进行针对性的教学和训练,帮助他们解决问题。

6. 教学巩固:通过文言文阅读理解题,要求学生使用代词理解课文内容,提高阅读理解能力。

7. 教学拓展:引导学生运用代词进行文言文写作,培养其用文言文表达思想的能力。

8. 作业布置:布置相关的练题目,巩固代词的运用。

教学评价1. 课堂表现:评价学生在课堂上的参与度、注意力和积极性等。

2. 作业成绩:评价学生完成的练作业,并给予及时的反馈和指导。

3. 文言文阅读理解能力:通过测试学生对文言文代词的理解和运用能力。

教学资源1. 教材:选择一本相关的文言文教材,如《古代文学选读》。

2. 课件:准备相关的示意图和例句,以辅助教学。

3. 练题:编写一些练题目,涵盖代词的不同用法和意义。

教学反思在教学过程中,应注意培养学生的文言文阅读能力,注重实践和运用。

同时,根据学生反馈和测试结果,及时调整教学方法和内容,帮助学生更好地掌握文言文代词的使用。

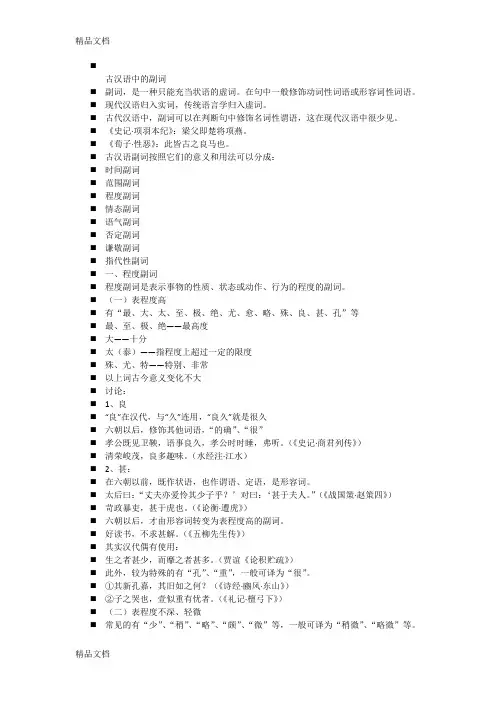

⏹古汉语中的副词⏹副词,是一种只能充当状语的虚词。

在句中一般修饰动词性词语或形容词性词语。

⏹现代汉语归入实词,传统语言学归入虚词。

⏹古代汉语中,副词可以在判断句中修饰名词性谓语,这在现代汉语中很少见。

⏹《史记·项羽本纪》:梁父即楚将项燕。

⏹《荀子·性恶》:此皆古之良马也。

⏹古汉语副词按照它们的意义和用法可以分成:⏹时间副词⏹范围副词⏹程度副词⏹情态副词⏹语气副词⏹否定副词⏹谦敬副词⏹指代性副词⏹一、程度副词⏹程度副词是表示事物的性质、状态或动作、行为的程度的副词。

⏹(一)表程度高⏹有“最、大、太、至、极、绝、尤、愈、略、殊、良、甚、孔”等⏹最、至、极、绝——最高度⏹大——十分⏹太(泰)——指程度上超过一定的限度⏹殊、尤、特——特别、非常⏹以上词古今意义变化不大⏹讨论:⏹1、良⏹“良”在汉代,与“久”连用,“良久”就是很久⏹六朝以后,修饰其他词语,“的确”、“很”⏹孝公既见卫鞅,语事良久,孝公时时睡,弗听。

(《史记·商君列传》)⏹清荣峻茂,良多趣味。

(水经注·江水)⏹2、甚:⏹在六朝以前,既作状语,也作谓语、定语,是形容词。

⏹太后曰:“丈夫亦爱怜其少子乎?’对曰:‘甚于夫人。

”(《战国策·赵策四》)⏹苛政暴吏,甚于虎也。

(《论衡·遭虎》)⏹六朝以后,才由形容词转变为表程度高的副词。

⏹好读书,不求甚解。

(《五柳先生传》)⏹其实汉代偶有使用:⏹生之者甚少,而靡之者甚多。

(贾谊《论积贮疏》)⏹此外,较为特殊的有“孔”、“重”,一般可译为“很”。

⏹①其新孔嘉,其旧如之何?(《诗经·豳风·东山》)⏹②子之哭也,壹似重有忧者。

(《礼记·檀弓下》)⏹(二)表程度不深、轻微⏹常见的有“少”、“稍”、“略”、“颇”、“微”等,一般可译为“稍微”、“略微”等。

⏹先秦一般用“少”⏹汉代以后才用“略、微、颇”⏹唐宋以后用“稍”⏹例如:⏹①太后之色少解。

初中文言文语法全套教案1. 知识与技能:学生能够掌握文言文的基本语法知识,如词类活用、句式结构、虚词用法等,能够独立分析文言文句子。

2. 过程与方法:通过讲解、练习、讨论等方式,提高学生对文言文语法知识的理解和运用能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生对文言文的兴趣,提高学生的文言文素养,引导学生树立正确的传统文化观念。

二、教学内容1. 词类活用:名词、动词、形容词、数词的活用现象。

2. 句式结构:主谓结构、宾语前置、定语后置、状语后置等。

3. 虚词用法:代词、副词、介词、连词、助词等虚词的用法。

4. 特殊句式:疑问句、否定句、被动句等。

三、教学过程1. 导入:引导学生回顾已学的现代文语法知识,为新课的学习做好铺垫。

2. 讲解:讲解文言文的基本语法知识,如词类活用、句式结构、虚词用法等,结合具体例句进行分析。

3. 练习:布置练习题,让学生运用所学知识分析文言文句子,巩固所学内容。

4. 讨论:分组讨论,学生之间互相提问、解答,提高学生的合作学习能力。

5. 总结:对本节课的内容进行总结,强调重点和难点,鼓励学生在课后进行自主学习。

四、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解学生的学习状态。

2. 练习成果:检查学生的练习作业,评估学生对文言文语法知识的掌握程度。

3. 课后反馈:收集学生的课后学习心得,了解学生的学习进步和困惑。

五、教学资源1. 教材:选用合适的初中文言文教材,如《古代汉语》、《文言文阅读》等。

2. 辅助资料:参考书籍、网络资源等,用于丰富教学内容和拓展学生视野。

3. 教学工具:多媒体设备、黑板、粉笔等。

六、教学建议1. 注重培养学生对文言文的兴趣,激发学生的学习积极性。

2. 教学过程中,尽量使用生动、贴近生活的例子,帮助学生理解文言文语法知识。

3. 鼓励学生在课后进行自主学习,多读经典文言文作品,提高文言文素养。

4. 针对不同学生的学习水平,进行有针对性的辅导,提高学生的学习效果。

文言虚词教案优秀课件代词副词教案标题:文言虚词教案-优秀课件代词副词教学目标:1. 了解文言虚词的概念和功能。

2. 掌握文言虚词中代词和副词的用法。

3. 能够正确运用代词和副词进行文言文的阅读和写作。

教学重点:1. 代词的用法和功能。

2. 副词的用法和功能。

教学难点:1. 辨析代词和副词的用法。

2. 运用代词和副词进行文言文的阅读和写作。

教学准备:1. 电脑和投影仪。

2. 优秀的课件资源。

3. 文言文教材和练习题。

教学过程:Step 1: 引入(5分钟)使用一段文言文短文或诗句作为引子,让学生感受文言虚词的存在和重要性。

引导学生思考文言虚词在文言文中的作用。

Step 2: 介绍代词(10分钟)通过课件展示代词的定义和功能。

解释代词在文言文中的使用场景和作用。

引导学生分析代词在文言文中的作用,如指代、省略等。

Step 3: 代词的分类和例子(15分钟)利用课件展示代词的分类和相关例子。

通过例句让学生理解不同类型的代词在文言文中的用法。

鼓励学生举例并进行讨论,加深对代词的理解。

Step 4: 介绍副词(10分钟)通过课件展示副词的定义和功能。

解释副词在文言文中的使用场景和作用。

引导学生分析副词在文言文中的作用,如修饰动词、形容词和其他副词等。

Step 5: 副词的分类和例子(15分钟)利用课件展示副词的分类和相关例子。

通过例句让学生理解不同类型的副词在文言文中的用法。

鼓励学生举例并进行讨论,加深对副词的理解。

Step 6: 练习与巩固(15分钟)在课件中设置一些练习题,让学生运用所学的代词和副词知识进行练习。

可以包括填空、改错等形式的题目。

鼓励学生互相交流和讨论答案,加深对代词和副词的理解和运用能力。

Step 7: 总结和拓展(5分钟)总结本节课的学习内容,强调代词和副词在文言文中的重要性和应用。

鼓励学生在日常的文言文阅读和写作中注意运用代词和副词。

Step 8: 作业布置(5分钟)布置相关的作业,如练习题或文言文阅读任务,要求学生运用代词和副词进行分析和写作。

文言副词与代词选编吴细华副词文言虚词中,副词的数量最多,分类最复杂。

共分为七类:一.程度副词1.表程度进步:益、愈、弥、尤、加、倍、更。

2.表最高程度:甚、至、绝、殊、最、极、良、颇。

3.表程度轻:少、稍、略。

二.范围副词1、表范围广:悉、咸、皆、尽、毕、具、胜、并、既、率、俱、备、遍、凡。

2、表范围有限:但、徒、第、直、独、止、啻、惟、唯、特。

3、表总共或共同:凡、共、俱、并、同、相、相与、迭、更互。

三.时间副词1.表过去:向、曩、尝、曾、业、既已、即、适、已、既、初、本、始。

2.表正进行或正巧:方、会、适、质、正。

3.表时间长短:俄、俄而、俄顷、有顷、顷刻、少顷、旋、寻、斯须、须臾、少间、未几、既而、已而、素、雅。

4.表动作将发生:行、将、行将、且、垂、欲。

5.表时间终结:卒、终、遂、竟、迄。

四.情态副词1.表动作快:立、急、忽、即、遽、猝、暴、亟、乍、顿、旋。

2.表动作连续或反复:乃、遂、更、复、亦、辄、渐、徐、数、再、每。

3.表动作经常与持久:每、时、雅、数、亟、恒、累、素、长、常、永、久。

4.表动作短暂或特意:聊、暂、且、姑、姑且、故、固、权。

5.表方式或状态:循、缘、即、因、用、迨、比及。

6.表原因:以、于、为、用、坐、缘、盖。

五.肯定与否定副词表的确、确实:诚、信、良、必、果。

表否定:不、亡、罔、弗、毋、无、勿、莫、微、未、非、匪、靡。

六.语气副词1.表猜测:殆、庶、几、或、其、岂、无乃、得无、庶几。

2.表祈使、希望或请求:幸、唯、愿、其、冀。

3.表转折:顾、但、然。

4.表反诘:岂、其、宁、独、何、胡、孰、恶、安、焉、奚、曷、庸。

5.表推测性肯定:诚、实、信、果、必、即、乃。

6.句末语气:乎、也、焉、为、哉、邪、耶。

七.谦敬副词1.谦词:窃、请、敢、敬、谨、愚、拙、敝、鄙、老、小、舍、家、臣、奴、微、下、罪、卑、婢、妾、寡、孤、朕、犬、仆、贫、内、贱、浅。

2.敬词:幸、垂、辱、惠、贵、高、敬、请、光、俯、华、雅、玉、芳、贤、圣、恭、奉、令卿、君、公、阁下、将军、驾。

副词副词是一半实一半虚的词,它能表示行为、动作、性质、状态的程度、范围、时间、可能性、情态和否定作用等,有一定词汇意义,能独立用作句中的次要成份,这是它近似实词的一方面;但是,它又不能单独地表示一种实物、一种实情或一种实事,同时又不能作句子的主要成份:主语、谓语,也不能作宾语、定语,这是它同其它虚词相通的一方面。

副词具有修饰动词和形容词的功能,经常在句中充当状语。

根据定义,古代汉语的副词大致可以归纳为程度、范围、时间、情态、否定和表敬六类。

下面对这六类副词中值得注意的地方分别举例加以说明。

一、程度副词用来表示事物性状和行为的程度的副词,一般多用来修饰形容词或表示心理状态(恐、思、恶、望等词)的动词。

有时也可以修饰一般的动词,大多数作状语,少数(甚、极)也能作补语。

程度副词可分为表轻度、表过甚、表极致、表比较四类。

1)表轻度程度的词古代汉语里一些常用的程度副词如“最”“至”“甚”“太”等字从古到今变化不大。

有少数程度副词变化比较大,读古文时必须特别注意。

例如:“少”和“稍”就是如此。

现代汉语里的“少”用作形容词,古代汉语里的“少”则常作副词,是“稍微”“略微”的意思,相当于现代汉语里的“稍”;而古汉语里的“稍”则是时间副词,有“逐渐”的意思。

先看“少”的例子:1、太后之色少.解。

2、战少.利,陈余复请兵。

3、老臣今者殊不欲食,乃自强步,日三四里,少.益嗜食,和于身也。

《战国策》(稍微进一点自己所嗜好的食物,使身体舒服。

)4、然而天下少.安,何也?《治安策》再看“稍”,在古汉语里主要表示动作行为实现渐进,可译为“逐渐”“渐渐”“逐步”,有人作程度副词,有人归于时间副词。

5、项羽乃疑范增与汉有私,稍.夺其权。

6、上怒稍.解,因上书请朝。

《史记》7、自缪公以来,稍.蚕食诸侯,竟成始皇。

《史记·秦本纪》(秦国逐渐蚕食诸侯,终于在始皇手中完成统一大业。

)8、蔽林间窥之,稍.出近之,然莫相知。

《黔之驴》yi(谨慎的样子)9、其群臣稍稍..背叛之。