(中国古代文论)第三章魏晋南北朝时期的文学理论批评

- 格式:ppt

- 大小:1.36 MB

- 文档页数:69

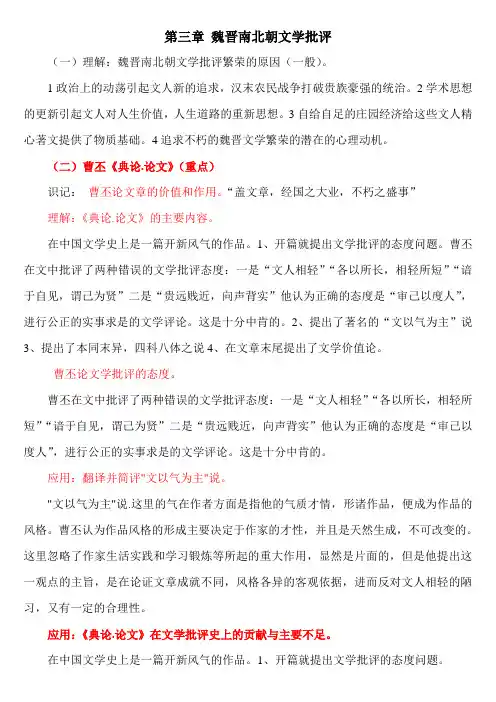

第三章魏晋南北朝文学批评(一)理解:魏晋南北朝文学批评繁荣的原因(一般)。

1政治上的动荡引起文人新的追求,汉末农民战争打破贵族豪强的统治。

2学术思想的更新引起文人对人生价值,人生道路的重新思想。

3自给自足的庄园经济给这些文人精心著文提供了物质基础。

4追求不朽的魏晋文学繁荣的潜在的心理动机。

(二)曹丕《典论.论文》(重点)识记:曹丕论文章的价值和作用。

“盖文章,经国之大业,不朽之盛事”理解:《典论.论文》的主要内容。

在中国文学史上是一篇开新风气的作品。

1、开篇就提出文学批评的态度问题。

曹丕在文中批评了两种错误的文学批评态度:一是“文人相轻”“各以所长,相轻所短”“谙于自见,谓己为贤”二是“贵远贱近,向声背实”他认为正确的态度是“审己以度人”,进行公正的实事求是的文学评论。

这是十分中肯的。

2、提出了著名的“文以气为主”说3、提出了本同末异,四科八体之说4、在文章末尾提出了文学价值论。

曹丕论文学批评的态度。

曹丕在文中批评了两种错误的文学批评态度:一是“文人相轻”“各以所长,相轻所短”“谙于自见,谓己为贤”二是“贵远贱近,向声背实”他认为正确的态度是“审己以度人”,进行公正的实事求是的文学评论。

这是十分中肯的。

应用:翻译并简评"文以气为主"说。

"文以气为主"说.这里的气在作者方面是指他的气质才情,形诸作品,便成为作品的风格。

曹丕认为作品风格的形成主要决定于作家的才性,并且是天然生成,不可改变的。

这里忽略了作家生活实践和学习锻炼等所起的重大作用,显然是片面的,但是他提出这一观点的主旨,是在论证文章成就不同,风格各异的客观依据,进而反对文人相轻的陋习,又有一定的合理性。

应用:《典论.论文》在文学批评史上的贡献与主要不足。

在中国文学史上是一篇开新风气的作品。

1、开篇就提出文学批评的态度问题。

2、提出了著名的“文以气为主”说3、提出了本同末异,四科八体之说4、在文章末尾提出了文学价值论。

中国古代文论选读知识点中国古代文论选读第一章先秦文学理论1、先秦文学理论处于萌芽状态,诗歌没有完全从音乐舞蹈中脱离出来,散文还附庸于史学和哲学之中。

2、先秦早期的文学理论,可以追溯到《尚书》时代,主要成就则反映于春秋战国之际的诸子著述之中3、先秦最具代表性的是儒道两学派,共同奠定了我国古代文学理论批评的基础。

儒家以政教为中心,注重探讨文学与社会生活的关系;道家以审美为中心,注重探讨文学自身的规律。

第一节“诗言志”(一)诗言志最早见于《尚书.舜典》。

夔!命汝典乐,教胄子,直而温,宽而栗,刚而无虐,简而无傲。

诗言志,歌永言,声依永,律和声。

八音克谐,无相夺伦,神人以和。

”夔曰:“於!予击石拊石,百兽率舞。

《尚书》是现存最早的关于上古(虞、夏、商、周初)时期典章文献的汇编。

其中保存了商及西周的一些重要史料。

(二)“诗言志”的特点1、“诗言志”概括了诗歌表情达意的基本特征。

2、提出了诗歌教育作用的要求和理论。

即教胄子,直而温,宽而栗,刚而无虐,简而无傲。

3、朱自清指出“诗言志”是中国古代诗论“开山的纲领”。

第二节孔子的文学思想(一)孔子创立了以仁学为核心的儒家思想体系孔子文艺思想的现实主义精神相当突出,主要表现为他对“诗教”的强调,“诗教”的中心点则是为政治服务。

孔子认为《诗三百》对培养理想人格具有决定性意义。

“兴于诗,立于礼,成于乐。

”(二)《论语》节选体现的孔子文论主张:1、强调文学的社会作用。

核心是为封建礼教、政治服务。

“诗可以兴,可以观、可以群、可以怨。

迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。

”即“兴观群怨”说。

2、主张内容与形式的统一。

孔子主张先“质”而后“文”,认为内容决定形式。

并未轻视形式,主张“文质彬彬”。

“言之不文,行之不远。

”3、重视“中和”之美。

孔子评论《关雎》说:“乐而不淫,哀而不伤”,表明了孔子对“中和”之美的肯定。

4、提出了文学批评的两个标准,一是思想的标准,一是艺术的标准,即“善”与“美”。

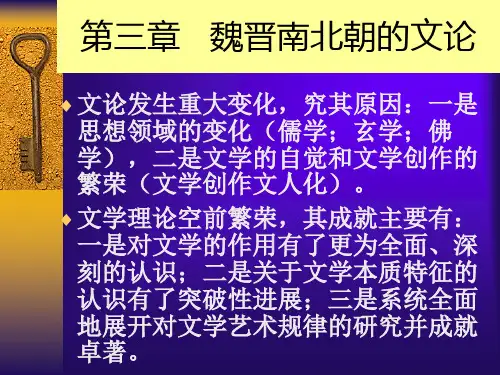

第三章魏晋南北朝时期的文学批评教学目的和要求:了解掌握儒道佛三教会通时代文学批评的主要著述和特点;了解曹丕“文气”说、文体论、文章价值论和文学批评态度;了解掌握《文赋》作为文学创作专论的基本内容;了解掌握《文心雕龙》的基本思想体系和主要文学批评思想;了解掌握钟嵘、萧统主要文学批评思想。

教学重点:《典论·论文》、《文心雕龙·知音》《诗品序》《文选序》教学难点:《文赋》《文心雕龙·神思》教学学时:8学时第一节概述从东汉帝国到李唐三朝的建立,期间400年,史称魏晋南北朝时期,这个时期的社会政治、文化、文学、文论的发展,有了一些鲜明的特征:1.社会生活急剧变化。

这种变化主要表现在:短暂的和平,局部的安定,整个社会一直处于永无休止的战祸、饥荒、动乱之中。

北朝:中原十六国此起彼伏,战乱不已。

南朝:江左(宋齐梁陈)也是军阀更替,朝代迭变。

2.文化思想上的大分化大解放。

社会动乱打破了两汉时期儒学独尊的局面,出现了中国历史上继春秋战国之后的又一次文化思想大分化大解放。

标志是:(1)士大夫们在很大程度上打破了儒家经学的束缚;(2)宗老庄、喜清谈的玄学风靡一时;(3)佛教(在汉末年传入)的发展到了鼎盛时期,出现了儒、道、佛三家并立互补的格局。

3.“文学的自觉时代”(鲁迅语),文学有了长足的发展,进入了“文学的自觉时代”,标志是:(1)文学观念的深刻变化,这时候,士大夫们有的专门从事写作,可以区别“吟咏情性”的文学和“经世致用”的儒家经学。

同时,人们对文学特性的认识趋于成熟,狭义的文学概念确立。

(2)文学流派众多,文学集团兴起,文学题材日渐丰富。

①建安——正始——太康——元嘉——齐梁②以曹氏文子为代表的邺下文人集团,实是建安文学集团、“建安七子”,以陆机、潘岳为代表的二十四友文人集团,以沈均、谢眺为代表的八友文人集团。

③题材:出现了玄言诗、山水诗、田园诗、宫体诗等4.文学批评发展达到高峰(这是中国古代文论发展史上的第一个高峰)标志如下:(1)文学从广义的学术中分化出来,成为独立的一个门类。

第一章先秦两汉文学理论批评孔子1、“兴观群怨”:孔子在《论语·阳货》中提出。

朱熹解释为:兴,指诗歌生动具体的艺术形象可以激发人精神之兴奋,从吟诵、鉴赏诗歌中获得一种美的享受;观,比较侧重诗歌所反映的社会政治与道德风尚状况以及作者的思想倾向与情感心态。

群,指文学作品的团结作用。

怨,就是文学作品(诗歌)干预现实、批评社会的讽谏作用。

孔子的"兴、观、群、怨"说对后世影响极大,成为后世文学批评的一个标准,影响了我国文学中现实主义传统的形成。

2、“思无邪”:《论语•为政》篇说:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪。

'”提出了“思无邪”说。

“思无邪”的批评标准从艺术上说,就是提倡一种“中和”之美。

《诗》三百中的作品起初不仅关涉内容(歌词),而且与音乐有紧密的关系。

因此,从音乐上讲,“思无邪”就是提倡音乐的乐曲,要中正平和,要“乐而不淫,哀而不伤”;从文学作品上讲,则要求作品从思想内容到语言,都不要过分激烈,应当做到委婉曲折,而不要过于直露。

3、“尽善尽美”:孔子在《论语·八佾》中提出的观点,就是要求文艺作品“尽善尽美”,这是孔子文艺思想的审美特征。

孔子之所以认为《韶》乐“尽善尽美”是因为《韶》乐是舜乐,舜因为具备圣德而受禅让,符合所谓“唐虞之道”,故“尽善”;而《韶》乐又具有“中和之美”,故“尽美”。

而《武》乐是周武王之乐,武王是用武力夺取政权的,故“未尽善”,但《武》乐也具有“中和之美”,故“尽美”。

这种“尽善尽美”的美学观成为孔子以“诗教”为中心的文学理论批评的基本出发点。

4、“文质彬彬”:这是孔子在《论语·雍也》中的观点:质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。

就是要求文学作品内容和形式要完美统一,文采和质朴要搭配得当。

这一理论在中国文学理论批评史的发展中始终起主导作用。

孟子1、“以意逆志”说:孟子的"以意逆志"和"知人论世"都是比较科学的文学批评方法。

江苏自学考试中国古代文论选读教材大纲第一章绪论第一节《中国古代文论选读》课程的性质和内容《中国古代文论选读》是一门中国古代文学理论批评作品选读课程,其性质是研究中国古代文学理论批评发生、发展和演进过程的特点和规律。

这门课的基本内容就是初步了解中国古代文学理论批评在各个时期最重要的作品,并在此基础上了解各个时期文学理论批评的概貌和走向。

文论作品是了解文论发展的基础,还应在此基础上了解和把握理论批评的“史”的发展脉络,把“作品”与“史”结合起来,就可以更加清楚地掌握文论的来龙去脉和理论价值。

第二节《中国古代文论选读》课程的学习目的(一)文学创作与文学理论批评本是相辅相成、互为依存的关系。

与西方文论相比,中国古代文论与创作实践和审美鉴赏结合得更紧,对文学创作的影响更为直接,因此,不了解中国古代文论,我们对“中国文学”的认识就是不完整的。

(二)学好中国古代文学理论批评,也是我们在学习了中国古代文学史课程的基础上,进一步认识中国古代文学发展特点和规律的重要途径。

(三)对于总结中国古代文学创作经验、更好地推动当前的文学创作和文学运动来说,我们学习古代文论尤其是作为它最有价值的审美理论部分,显然又有不可忽视的实践性意义。

(四)就我们今天的文艺科学的建设而言,要建设具有我们民族特色的马克思主义的文艺科学,立足点一定要在我国古代文学理论批评的土壤上,否则,想用总结别人创作经验和规律的文艺理论来说明和指导我国的文学发展和文学运动,就会事与愿违。

第三节《中国古代文论选读》课程的重点和学习方法(一)由于中国古代文论遗产十分丰富,理论批评资料十分分散且形式多样,更由于中国古代文学理论批评的基本范畴和概念多缺少明确的界定,这些都增加了我们学习的困难。

正由于内容的丰富与我们有限的学习时间存在着明显的矛盾,我们只能要求了解和掌握最基本的内容。

在各章的“概述”部分,我们把学习的重点,必须重点掌握的部分突出出来,对各个时期理论发展的基本特点作出简要明确的介绍。

幻灯片42•文心雕龙•[梁]刘勰•刘勰(约465—约521),字彦和。

祖籍东莞郡莒县(今属山东口照),东晋以来,世居京II (今江苏镇江)。

父文U尚,曾为越骑校尉。

刘勰早孤,笃志好学。

青年时代入定林寺,依名僧僧祐凡十余年。

曾协助僧祐整理佛家典籍,编制目录。

梁初起家奉朝请,兼中军临川王萧宏记室,迁车骑仓曹参军,出为太末(今浙江衢县东此)令,又为南康王萧绩记室,兼太子萧统东宫通事舍人,为萧统所爱重。

又迁步兵校尉。

后奉梁武帝之命,再入定林寺整理经藏。

完成后,即上表请求出家,法名慧地。

不久逝世。

《文心雕龙》为刘勰齐末在定林寺中撰成。

幻灯片43•《文心雕龙》是中国古代文学理论文上独一无二的体大、思深、虑周的文学理论巨著。

•根据《序志》篇的说明,它可以分为三大部分:•一是从《原道》至《辨骚》五篇为“文之枢纽”,是为总论:•二是从《明诗》至《书记》二十篇是“论文叙笔”,为文体论:•三是从《神思》至《程器》二十四篇为“割情析采”,专论文学的内容与形式、创作与批评鉴赏一一其中《神思》至《总术》十九篇可视为创作论,《才略》、《知音》、《程器》三篇可视为批评论,而《时序》、《物色》两篇则二者兼而有之。

•古书通例,序言置末。

因此,最后一篇《序志》则是对该书写作宗旨、时代背景、研究方法的说明。

幻灯片44•原道•文之为德也大矣,与天地并生者何哉?夫玄黄色亲,方圆体分,口月叠壁,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形:此盖道之文也。

仰观吐曜,俯察含章,高卑定位,故两仪既生矣。

惟人参之,性灵所钟,是谓三才;为五行之秀,实天地之心。

心生而言立,言立而文明,自然之道也。

傍及万品,动植皆文:龙凤以濠绘呈瑞,虎豹以炳蔚凝姿;云霞雕色,有瑜画工之妙:草木贲华,无待锦匠之奇:夫岂外饰?盖自然耳。

至于林籁结响, 调如竽瑟:泉石激BM,和若球铝;故形立则章成矣,声发则文生矣。

夫以无识之物,郁然有彩:有心之器,其无文欤!幻灯片45•人文之元,肇自太极,幽赞神明,易象惟先。