大学物理学电子教案

- 格式:ppt

- 大小:845.50 KB

- 文档页数:31

气体动理论内容:理想气体模型理想气体的压强和温度理想气体内能麦克斯韦速率分布律范德瓦耳斯方程气体内的输运过程:热传导过程、扩散过程和黏性现象6.1理想气体模型6.1.1气体的分子状况1.分子具有一定的质量和体积宏观物体是由大量分子或原子组成的,物质的量为1mol的任何物质都包含有N0=6.022X1023(N0为阿伏伽德罗常量)个分子。

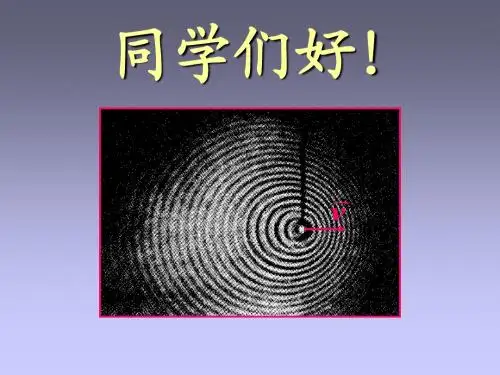

2.一切物质的分子都在永不停歇地做无规则运动1827年,布朗在显微镜下观察到悬浮在液体中的花粉颗粒分子总是在无规则地、永不停息地运动着。

这就是著名的布朗运动。

它能能够直观的表明:气体、液体、固体中都有扩散现象。

是分子运动的有力证明。

精确的实验表明,在排除一切外界干扰时,布朗运动仍然存在。

对于这种现象,只能用大量无规则热运动的液体分子不断地撞击悬浮微粒来解释。

3.分子间存在分子力在物体的内部,分子与分子之间有着很强的作用力,这个力的大小为r t式中,r是两个分子的中心距,尢、丫、s和t都为正数(这可由相关实验求证)。

在上式中,第一项为正值,表示的是分子间斥力的大小;第二项为负值,表示的是分子间引力的大小。

由于一般情况下,参数s和t的数值都比较大(例如,对于非极性分子s=20,t=9),所以分子力的大小随分子间距的增大而急剧减小。

由分子力F与分子间的距离r的关系曲线可以看出:当r<r0(r0~10-10m)时,斥力大于引力,此时分子间的作用力表现为斥力,并且斥力随r 的减小斥力剧烈增大;当r=r0时,斥力与引力相等,相互抵消,此时分子间的作用力为零;当r>r0时,引力大于斥力,此时分子间的作用力表现为引力,并且引力随r的增大分子力迅速减小。

由于分子力是短程力,它的作用范围极小,在压力不大的情况下,分子间的作用力可以忽略不计。

一般当丫宀10-9m时分子间的作用力就可忽略不计。

4.分子之间以及分子与器壁之间进行着频繁碰撞(1)任意一个分子的速度(包括大小和方向两个方面)都与其它分子不同,并且该分子的运动速度也在时刻发生着变化;(2)对于某一个具体分子而言,它的运动轨迹是没有任何规律的,或者说是随机的,在其轨迹的每个转折点上,它与一个或多个分子发生了碰撞,或与器壁上的固体分子发生了碰撞。

大学物理电子教案一、前言1.1 课程简介:本课程旨在帮助学生掌握大学物理的基本概念、原理和定律,培养学生的科学思维能力和实验技能。

通过本课程的学习,学生将能够运用物理知识解决实际问题,为后续专业课程的学习打下坚实的基础。

1.2 教学目标:(1)理解并掌握大学物理的基本概念、原理和定律;(2)培养科学思维能力和实验技能;(3)能够运用物理知识解决实际问题。

二、教学内容2.1 力学2.1.1 牛顿运动定律2.1.2 动量与能量2.1.3 刚体运动2.1.4 流体力学2.2 热学2.2.1 温度的概念与热力学定律2.2.2 热传导与对流2.2.3 热力学第一定律与第二定律2.2.4 热力学势2.3 电磁学2.3.1 静电场2.3.2 稳恒电流场2.3.3 磁场与电磁感应2.3.4 电磁波2.4 光学2.4.1 几何光学2.4.2 波动光学2.4.3 量子光学2.5 原子与分子物理2.5.1 原子结构2.5.2 原子光谱2.5.3 分子结构与化学键2.5.4 分子光谱三、教学方法3.1 授课方式:采用多媒体教学与板书相结合的方式,生动形象地展示物理概念和原理。

3.2 课堂互动:鼓励学生提问和参与讨论,提高学生的积极性和主动性。

3.3 实验教学:安排相应的实验课程,培养学生的实验技能和科学思维能力。

四、教学评价4.1 平时成绩:根据学生的课堂表现、作业完成情况和实验报告,给予相应的平时成绩。

4.2 期中期末考试:设置期中和期末考试,检验学生对课程内容的掌握程度。

五、教学资源5.1 教材:选用国内权威的大学物理教材,为学生提供系统的学习资料。

5.2 多媒体课件:制作精美的多媒体课件,辅助学生理解物理概念和原理。

5.3 网络资源:提供相关教学视频、论文和实验数据等资源,方便学生自主学习和深入研究。

5.4 实验设备:配备完善的实验设备,为学生提供实践操作的机会。

六、教学安排6.1 课时分配:本课程共计32课时,其中课堂讲授24课时,实验课程8课时。

第八章 恒定电场(Steady eclectics field)§8-1电流密度(current density )一、 引言 foreword)单位时间通过单位面积的电量 2、表示(expression)00j dscol dI j ds dI j θ==⊥ 可以导出微分式欧姆定律3、计算公式(formula of computer) ⊥=ds dI j s d j jds dI ⋅==θcoss d j I ⋅=⎰三、随堂练习(practice on the class)一铜棒长2m ,两端电压50mv ,设铜棒电阻率求其电流密度j解: 欲求 j ,宜先用欧姆定律求电阻.设棒横截面积为s ,则电阻电流 r-电导率 p-电阻率 p E E r j ==电流强度不能很好地反映非均匀导体电子的流动(运动)单位时间通过单位面的电量大小及方向二、电流密度(Current density)1、 概念(concept)电流密度§8-2恒定电流与电动势(steady current and electromotive force)一、 恒定电流(steady current )1、概念(concept)电流大小、方向不变, c dtdq I == 2、特点单位时间通过单位面积的电荷为恒量,即单位时间流出流进封闭曲面的电量相等, ⎰⎰=-=0Q .dt d s d j s电流是连续的,上式---电流连续性方程---封闭面内无电荷变化二、电动势(electromotive force )1、非静电场力(no electrostatic force)将正电荷从负极推移到正极的力2、 电源(power source)提供非静电场力的装置A BE k + 3、电动势()(1)概念将单位正电荷沿电源内部从负极运动到正极时非静电场力的功d E K ⋅=⎰ε(2)推广 (非静电场力仅在电源内部存在,因而可推广到)将单位正电荷绕闭合回路移动一周非静电场力做的功⎰⋅=d E K ε三、随堂小议(discuss on the class)关于电动势的概念,下列说法正确的是(1)电源两端的电势差; E K(2)将单位正电荷从电源内部的正极移动到负极时静电场力做的功(3)将单位正电荷绕闭合回路移动一周时非静电场力做的功(4)以上说法都不是[(3)]四、作业(home work)8-5 , 8-8。

第1章质点运动学◆本章学习目标1.理解参考系和坐标系的概念;2.掌握位矢和位移、瞬时速度和瞬时加速度概念;3.掌握通过已知加速度和初始条件求解速度、运动方程的方法;4.理解角速度、角加速度及其与线量的关系;5.理解相对运动及其计算方法。

◆本章教学内容1.参照系和坐标系;2.质点位矢和位移;3.速度加速度;4.直线运动;5.曲线运动;6.相对运动。

◆本章教学重点1.位矢和位移;2.由已知加速度和初始条件求解速度、运动方程;3.相对运动及其计算方法。

◆本章教学难点1.位矢与位移的区别;2.速度和加速度的矢量性与相对性;3.物理量的微积分计算。

◆本章学习方法建议及参考资料1.补充微积分的知识;2.注意讲练结合;3.要注意依据学生具体情况安排本章进度。

参考教材东南大学等七所工科院校编,《物理学》,高等教育出版,1999年11月第4版§1.1参照系和坐标系一、机械运动1.机械运动:所谓机械运动,是一个物体相对于另一个物体的位置,或一个物体内部的一部分的位置随时间的变化过程。

2.运动学:力学中描述物体怎样变化怎样运动的内容叫做运动学,它是描述物体的位移、速度、加速度等随时间的变化规律。

二、参照系和坐标系1.参照系为了描述物体的机械运动,即它的位置随时间的变化规律,就必须选择一个物体或几个相互间保持静止或相对静止的物体作为参考,被选为参考的物体称为参照系。

同一物体的运动,由于选择的参照系不同,会表现为各种不同的形式。

如在地面匀速前进的车厢中一个自由下落的石块,以车厢为参照系,石块做直线运动,如果以地面为参照系,则石块将做曲线运动。

物体运动的形式随参照系的不同而不同,这个事实叫运动的相对性。

由于运动的相对性,当我们描述一个物体的运动时,就必须指明是相对于什么参照系来说的。

2.坐标系为了定量地说明一个物体相对于某一参照系的空间的位置,就在该参照系上建立固定的坐标系。

一般选用迪卡尔直角坐标系,也可以选用极坐标系、自然坐标系等。

课时:2课时年级:大学一年级教学目标:1. 理解弹簧振子的振动规律;2. 掌握弹簧振子的振动方程;3. 学会利用弹簧振子进行实验测量,并分析实验数据;4. 培养学生的实验操作能力和科学探究精神。

教学重点:1. 弹簧振子的振动规律;2. 弹簧振子的振动方程;3. 实验数据的处理和分析。

教学难点:1. 弹簧振子振动方程的推导;2. 实验数据的误差分析。

教学准备:1. 弹簧振子实验装置;2. 数据记录表格;3. 计算器;4. 投影仪。

教学过程:一、导入1. 提问:同学们,你们知道什么是弹簧振子吗?它有哪些特点?2. 引入弹簧振子的概念,说明弹簧振子是一种简谐振动系统。

二、新课讲授1. 弹簧振子的振动规律(1)介绍弹簧振子的基本参数:弹簧常数k、质量m、振幅A、角频率ω等;(2)推导弹簧振子的振动方程:x = A cos(ωt + φ);(3)分析振动方程中各个参数的意义。

2. 弹簧振子的实验测量(1)介绍弹簧振子实验装置,说明实验原理;(2)讲解实验步骤,包括安装实验装置、调整弹簧振子、记录数据等;(3)强调实验注意事项,如保持弹簧振子的平衡、准确记录数据等。

三、实验操作1. 学生分组进行实验,教师巡回指导;2. 学生按照实验步骤进行操作,记录实验数据;3. 教师引导学生分析实验数据,找出误差来源。

四、数据分析与讨论1. 学生根据实验数据,利用振动方程计算弹簧常数k;2. 分析实验数据,讨论误差来源,提出改进措施;3. 教师总结实验结果,强调实验数据的处理和分析方法。

五、总结与拓展1. 总结本节课所学内容,强调弹簧振子的振动规律和实验方法;2. 提出拓展问题,引导学生思考弹簧振子在现实生活中的应用。

教学反思:1. 本节课通过实验让学生直观地了解弹簧振子的振动规律,提高了学生的学习兴趣;2. 在实验过程中,教师注重培养学生的实验操作能力和科学探究精神;3. 在数据分析与讨论环节,教师引导学生分析实验数据,培养学生的数据处理能力;4. 在总结与拓展环节,教师引导学生思考弹簧振子在现实生活中的应用,提高学生的综合素质。

---课程名称:大学物理授课教师: [教师姓名]授课班级: [班级名称]授课时间: [具体日期]授课地点: [具体教室]教学目标:1. 知识目标:- 理解并掌握相关物理概念和原理。

- 掌握基本物理量的测量方法和误差分析。

- 熟悉物理实验的基本操作和数据处理方法。

2. 能力目标:- 培养学生分析问题和解决问题的能力。

- 提高学生运用物理知识解决实际问题的能力。

- 增强学生的实验操作技能和科学探究能力。

3. 情感目标:- 培养学生对物理学科的兴趣和热爱。

- 增强学生的科学精神和创新意识。

- 培养学生的团队合作精神和责任感。

教学内容:1. 理论教学内容:- [章节名称]:[具体内容概述]- [章节名称]:[具体内容概述]- [章节名称]:[具体内容概述]2. 实验教学内容:- [实验名称]:[实验目的、原理、步骤、数据处理及注意事项] - [实验名称]:[实验目的、原理、步骤、数据处理及注意事项]教学过程:一、导入新课- 回顾上一节课的内容,引出本节课的主题。

- 通过提问或演示,激发学生的学习兴趣。

二、新课讲授- 详细讲解本节课的理论内容,结合实例进行说明。

- 使用多媒体课件,展示物理现象和实验过程。

三、课堂练习- 安排相关练习题,巩固学生对知识的理解和掌握。

- 鼓励学生积极参与,解答疑问。

四、实验演示- 演示实验操作,讲解实验原理和注意事项。

- 邀请学生参与实验,观察现象,分析数据。

五、课堂小结- 总结本节课的重点内容,强调关键知识点。

- 预告下一节课的内容。

教学方法:- 讲授法:系统讲解物理知识,帮助学生建立完整的知识体系。

- 案例分析法:通过实例分析,提高学生的实际应用能力。

- 实验教学法:通过实验操作,培养学生的动手能力和科学探究精神。

- 讨论法:组织学生进行讨论,激发学生的思维和创造力。

教学手段:- 多媒体课件:展示教学内容,提高教学效果。

- 物理实验器材:进行实验演示和操作。

- 网络资源:利用网络资源,拓展教学内容。

一、实验名称:光电效应实验二、实验目的:1. 理解光电效应现象及其规律。

2. 掌握光电效应实验的基本操作和数据分析方法。

3. 了解光子说在解释光电效应现象中的作用。

4. 培养学生的实验操作技能和科学探究能力。

三、实验原理:光电效应是指当光照射到金属表面时,金属表面会释放出电子的现象。

根据爱因斯坦的光子说,光是由一个个光子组成的,每个光子的能量与其频率成正比。

当光子的能量大于金属的逸出功时,金属表面就会释放出电子。

四、实验仪器:1. 紫外线灯2. 锌板3. 验电器4. 白炽灯5. 丝绸6. 玻璃棒7. 光电效应演示仪五、实验步骤:1. 准备实验仪器,检查各部分是否完好。

2. 将锌板与验电器用导线连接。

3. 用细砂纸打磨锌板表面,确保表面光滑。

4. 用丝绸摩擦过的玻璃棒靠近锌板,观察验电器指针的变化。

5. 打开紫外线灯,观察验电器指针的变化,并记录实验数据。

6. 关闭紫外线灯,再次观察验电器指针的变化,并记录实验数据。

7. 改变紫外线灯的照射角度,重复步骤5和6,观察验电器指针的变化,并记录实验数据。

六、注意事项:1. 操作过程中要小心,避免触电。

2. 确保实验环境安静,减少外界干扰。

3. 记录实验数据时,注意准确性和完整性。

七、数据处理与分析:1. 对实验数据进行整理和分析,包括验电器指针的变化情况。

2. 根据实验数据,分析光电效应现象的规律。

3. 结合光子说,解释光电效应现象。

八、实验报告:1. 实验目的和原理。

2. 实验仪器和步骤。

3. 实验数据及处理结果。

4. 实验结论。

5. 实验心得体会。

九、实验拓展:1. 研究不同频率的光对光电效应的影响。

2. 探讨光电效应在实际应用中的意义。

十、教学反思:通过本次实验,学生能够掌握光电效应实验的基本操作和数据分析方法,加深对光子说的理解。

同时,培养学生的实验操作技能和科学探究能力。

在实验过程中,教师应引导学生积极参与,发现问题,解决问题,提高学生的综合素质。