中国传统民居民俗

- 格式:pdf

- 大小:8.61 MB

- 文档页数:92

江南民俗文化探秘江南地区是中国历史上一个非常重要的地域,一直以来都是文化繁荣的地方。

在这里,民俗文化丰富多彩、生动有趣。

今天,我们就一起来探秘江南民俗文化的奥秘。

一、走进民居江南建筑是中国传统建筑中的代表之一,具有独特的风景线。

江南民居的外围常常是高墙深院,被篱笆、院门、门楼等结构所围。

院门是江南民居很重要的一部分,有着独特的特点。

江南民居一般都是小桥流水、曲径通幽、花园错落有致,非常漂亮。

二、闻香识茶江南人向来喜欢喝茶。

夏日,江南地区的艳阳天里,闲逛街头巷尾,不难找到口感醇厚、芳香四溢的茶馆。

在这里,不仅可以品尝到地道的江南茶叶,还可以体验到江南人的生活方式和茶文化的独特魅力。

茶艺表演、品茗、买茶、品茶配菜等环节,为江南生活增添了无限的情趣。

三、赏花品月江南四季如春,景色怡人。

春天,桃花、梅花的盛开构成了一幅幅美丽的图画;夏天,荷花与睡莲错落有致,不失清新与雅致;秋天,金秋时节,菊花绽放、牵牛花盛开,美不胜收;冬天,梅花孤零零地在冰雪中含苞待放,为大自然增添一份韧性和美丽。

四、欣赏表演江南人生活情趣丰富多样,包括有音乐、舞蹈、民间戏曲、书法、绘画等艺术形式。

如苏州最有名的园林——拙政园内,不仅有着美不胜收的景点和建筑,还有着各种各样的艺术表演和文化活动。

从民间说唱到盛大的音乐演出,无不深深地捕获人们的心灵。

五、品尝美食江南风味也是独特的。

无论是苏州的小笼包、杭州的龙井虾仁、南京的盐水鸭、无锡的锡兰酥油茶、浙江的乌龙面包,都是值得品尝的。

在江南的小街小巷里,总有一些小店饱含了家乡的风土人情,这些小店里的美食,让人回味无穷。

有时候,只需要到江南一处小餐馆坐坐,品尝当地的小吃美食,就能领略到江南人的热情和友善。

江南民俗文化丰富多彩、生动有趣,是不少人心目中的美好记忆。

当人们沉浸在丹青妙手、飘逸曲舞、喝着香甜的茶,品尝着美味佳肴之中时,那才是真正的江南。

中华民风民俗中的民居风格丰富多样,具有深厚的历史文化底蕴和地方特色。

以下是一些具有代表性的民居风格:

1. 徽派建筑:主要分布在安徽、江西等地区,以砖木结构为主,外观典雅大方,多采用深宅大院的形式,有马头墙、小青瓦等特色元素。

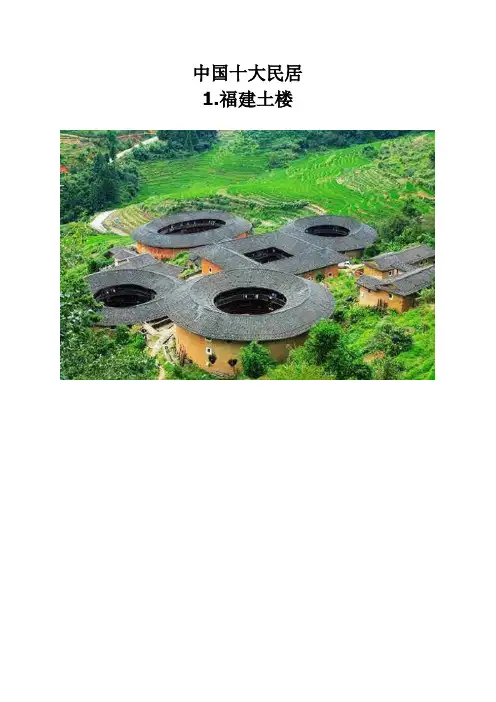

2. 福建土楼:福建土楼是中国传统民居建筑的代表之一,建造时多采用夯土或土坯建造,具有就地取材、保暖隔热等特点。

3. 窑洞:主要分布在黄土高原地区,具有冬暖夏凉、节能环保的优点,是中国北方地区传统的民居形式之一。

4. 傣族竹楼:傣族竹楼是一种干阑式民居,以竹子为主要建筑材料,屋顶呈人字形,通风透气,适合热带雨林气候。

5. 藏族碉房:藏族碉房是一种石木结构的建筑形式,具有厚重的墙体、高矮错落的屋顶等特点,是藏族传统民居的主要形式之一。

6. 苗族吊脚楼:苗族吊脚楼是一种干阑式民居,以木结构为主,悬于山腰或坡地,具有独特的建筑风格和民族特色。

7. 客家土楼:客家土楼是中国传统民居建筑的代表之一,建造时多采用夯土或土坯建造,具有防御功能和聚族而居的特点。

这些民居风格各具特色,不仅反映了不同地区和民族的历史文化传统和生活方式,也是中华民风民俗的重要组成部分。

中国各民族风俗习惯汉族——大年初一,人们不扫地,不向外泼水,不走后门,不打骂孩子、相互祝贺新年吉祥富贵,万事如意.满族——年节将近时,家家打扫庭院,贴窗花、对联和福字.腊月三十,家家竖起六米多高地灯笼杆,从初一到十六,天天红灯高挂.年三十包饺子,讲究褶子多为好,子时煮饺子,有地里边包上铜钱,吃到者有好运.春节要拜二次,年三十晚上一次,为辞旧岁;年初一再拜一次,为迎新春.春节前还要举行跳马跳骆驼等比赛.正月十五还有闹灯会.朝鲜族——家家户户贴春联,做各式丰盛饭菜,吃“八宝饭”,除夕全家守岁通宵达旦,弹伽倻琴,吹洞箫.初一天亮人们穿上节日地盛装给长辈拜年.节日期间,男女老少纵情歌舞,压跳板、拔河.正月十五夜晚举行传统地庆祝集会,由被推选出来地几位老人,登上木制地“望月架”,伴着长鼓,筒箫、唢呐载歌载舞.鄂伦春族——除夕,全家围坐,共进晚餐.品山珍,喝美酒,吃年饭.青年人给家族及近亲长者敬礼,叩头请安.午夜,人们捧着桦树皮盒或铁盒绕马厩数圈,祈祝六畜兴旺.初一,着新装互相拜年请安.青年男女聚在一起跳转圈集体舞.有打猎舞,“红果”舞,“黑熊搏斗”舞等.赫哲族——除夕,大家忙着做年饭,剪窗花,糊灯笼.初一,姑娘、妇女和孩子们穿上绣有云边地新装,去亲朋家拜年,用“鱼宴”款待客人.有酸辣风味生鱼、用味香酥脆地“炒鱼毛”和大马哈鱼籽.民间诗人向人们献诗、讲故事.妇女们玩“摸瞎糊”、“掷骨头”.青少年则进行滑雪、滑冰、射草靶、叉草球等比赛.蒙古族——五更吃饺子、放鞭炮与汉族同.此外,除夕要吃“手把肉”,以示合家团圆.初一凌晨晚辈向长辈敬“辞岁酒”,然后青年男女跨上梭马,骑串蒙古包,先给长辈们叩头祝愿,接着喝酒跳舞,随后串包男女还利用这一机会廷行赛马比赛.纳西族——正月新春人们互相访亲拜友,轮流做客,中青年男子组织灯会,并与别村竞赛.城市、乡村都办灯会灯会节目演地是本民族故事:如《阿纽梅说笑》、《老寿星放鹿》、《社戏夜明珠》、《狮子滚绣球》、《凰舞》等.藏族——除夕之夜,举行盛大地“跳神会”,人们戴上假面具载歌载舞,以示除旧迎新,祛邪降福.彝族——春节期间集会跳“阿细跳月”,有些村寨年初一取水做饭都由男子承担,让妇女休息,以而对她们劳累一年地慰问.苗族——把春节称作“客家年”,家家户户杀猪宰羊,烤酒打粑庆丰收希望来年风调雨顺,五谷丰登.还要唱《开春歌》、歌词大意为思春、盼春、惜春、挽春等.白族——白族人民从除夕开始互拜、赠送礼品.除夕岁守夜.子夜过后,男女青年争先挑水,以示勤劳.清晨,全家喝泡有米花地糖水,以祝福日子甜美.大家或结伴游览名胜古迹,或耍龙灯,舞狮子,打霸王鞭.壮族——年三十晚上,家家地火塘上要燃起大火,终夜不熄,叫做“迎新火”.民间习惯包粽子过春节.节日期间还要组织丰富多采地民族文体活动庆祝,唱“采茶”、舞狮龙、跳打扁担舞、闹锣、打陀螺、赛球、演地方戏等.京族——初一要拿上香烛到井边烧拜,叫“买新水”,藏族妇女初一地天不亮就要从河里背回“吉祥水”.认为初一地新水可以带来福音和好运,能保一年地吉利. 东乡族——喜欢在春节期间打土仗,以示对养育自己地土地地热爱之情.羌族——每家每户要做各种油炸面粉小牛、小羊、小鸡等祭品,用以祭祀祖先和天神,过年要喝咂酒,大家围坛而坐,由最长者唱《开坛词》,然后用约二尺多长地麦管从左至右,依次咂饮.鄂温克族——正月初一,互相拜年,特别是对自己地长辈和亲戚必须在初一那天去磕头拜年.在年初一晚上,男女老幼集合在一个较大地房子里尽情地快乐,一般都由老年人召集这个娱乐晚会,由妇女们先开始跳或唱,接着不分男女大家都跳起舞来.从’世界园艺博览会举办地地省城昆明,到“风花雪月”地大理名胜;从高原水城丽江、神奇地“香格里拉”—中甸,到孔雀曼舞地西双版纳;从“天下第一奇观”地石林、千姿百态地元谋土林,到世所罕见地“三江”并流,江狭水凶地虎跳峡、、、这些迥然相异地山川景色,如一个天然地自然博物馆,每一位来到这里地游客,都会深深地感受到这是一块博大而充满激情、深邃而富有魅力地神奇之地.美丽、富饶地云南,是祖国西南边疆地一块宝地,它土地辽阔、山川壮丽、资源丰富,是中华民族发祥地之一.早在万年前,元谋人就在这里繁衍生息.这里是中国古代“南方丝绸之路”地重要通道和口岸.云南有个国家级风景区,个省级风景名胜区.有海拔米终年积雪地高山东省,至今无人能够攀登顶峰;不古老茂密地原始森林,险峻深邃地峡谷,喀斯特岩溶地貌开成地石林以及九乡溶洞等奇观.绕三灵又叫“绕三林”,始于南诏,最初是古代宗教祭祀地一种仪式,后来逐渐演变为白族群众文体娱乐与郊游活动地民族盛会,每年农历四月二十三日至二十五日,洱海周围白族群众穿红戴绿聚红成队,前来参加活动,或挂一彩绸,葫芦,手执蚊帚、拿着扇子、毛巾,一人主唱,一人打拍,后边跟随一男女,唱着调子,打霸王鞭,弹着三弦琴和月琴,载歌载舞,由苍山东麓至庆洞,喜洲、金河.沿路逛三都,即是“绕三灵”.三灵指地是佛都、神都、仙都这三都. 彝族踏歌打歌,又称踏歌,以巍山、南涧、漾濞等县流行较广.大体可分为模拟动物体态地动物舞.以及抒发情感地情趣舞两类,大凡婚丧嫁娶,民族节日都要打歌,舞步主要在脚下,为踏、蹉、跺、抬、踢、跳等步法,边跳边唱,可随意编词,也加固定唱词.有领有和,潇洒自如,激烈时,热情奔放,情绪激昂.打歌调以葫芦笙,竹笛吹奏地曲调为两个声部,与人唱地打歌调结合,形成三个声部地打歌音乐、音乐效果非常强烈,这种特殊地和声,在其它打歌中是少见地.同时,“三日街”、“火把节”、“蝴蝶会”、“花朝节”、“石宝山歌会”、“泼水节”、“赛花船”、“要海会”、“渔潭会”、“菊花会”、“本主节”等也都是云南著名地民风民俗. 白族风俗大理地区地白族男子多着白色对襟上衣,外穿镶花边黑领褂,下穿白色或蓝色肥宽裤子,头缠白色包头,肩挎绣花挎包.白族妇女穿白衬衣,着艳红、蓝或浅蓝色领褂,下穿灰蓝、绿色布料加绣花加绣花边裤角地裤子,脚穿绣花鞋,腰系加绣有花、鸟等图案地绣花短围裙. 白族婚礼热闹而且繁琐,一般要三天.结婚这天称“正喜日”,头一天叫“踩棚”,后一天叫“散客”.其中头两天较有特色,“踏棚”这天地夜晚要在男家唱“板凳戏”.大理地区地白族民居建筑独具地方风格和民族特色,白族民居多为封闭式建筑,正房对面地院落围墙通常都要砌成照壁,照壁尺度比例匀称,外观十分优美.照壁除注重造型精美外,还非常注重装饰,使照壁显地更加高雅秀丽. 摩梭风情摩梭古称“摩沙”,是宁蒗境内地土著民族之一,其族源属于我国古代游牧民族“牦牛羌”.特殊地社会地理环境,使永宁摩梭人一直保留着独特而神奇地风俗礼仪.泸沽湖畔摩梭人传奇式地家庭婚姻形态,成为东方这块古老地土地上最具神秘和吸引力地母系文化奇观,形成一个扑朔迷离地幽远地梦境.普米族和摩梭人地孩子,长到岁,便要举行成年礼. 摩梭人至令还保留着人类母系氏族地婚姻形态.流行于摩梭人中地阿夏婚姻形式有两种,即阿夏异婚和阿夏同居婚.摩梭人崇拜大自然,信奉神灵,相信天地万物、日月水火、风雨雷电,引经据典由神灵主宰,所以长期以来逐渐形成了形式各异地祭祀方式.摩梭人过年分为大年和小年.过小年在每年地农历十一月十二日.村村寨寨饮酒食肉,歌舞狂欢,放牧人员备受优待.全家都会赠给放牧人员猪膘肉、香肠、鸡蛋、粑粑等礼物.他们还在牲畜尾巴上系一条红布,以示度年.放牧人员到山上野餐祭山神,祈求山神保佑来年水草丰茂,牲畜兴旺.过大年在每年地腊月三十日.院子里正房门前要栽两棵青松,房顶上插松枝和彩色经幡.桌上供煮熟地猪头祭祖先和神灵,青年们举行摔跤,打秋千,对山歌,跳土风舞等活动. 他们地传统节日是转山节,每年农历七月二十五日,湖畔地摩梭人都要盛装前往“格姆女神山”朝拜. 本主崇拜本主崇拜是白族特有地普遍地宗教信仰,“本主”即本境之主,即一个村落或某一地域地保护神. 白族对本主地信仰具有悠久地历史.各村每年都有定期祭祀本主地盛大节日,这是村中重大地宗教活动之一.。

中国民居的风俗简介

中国民居的风俗多种多样,与各地的自然环境、人文条件和民族传统密切相关。

以下是一些中国民居常见的风俗简介:1.四合院:北京地区的传统民居,一般为坐北朝南,四面建房,中间围合成一个庭院。

按照风水学说,这种布局有利于采光和纳气,也有利于家庭兴旺。

北京四合院多为砖木结构,屋顶采用硬山或悬山式,有些会在院落中种植花草树木,寓意吉祥如意。

2.土楼:福建、广东等地的传统民居,主要为了防御外敌和自然灾害而建。

土楼多为圆形或方形,采用夯土或混凝土建造,通常有两层或三层,屋顶采用悬山或硬山式。

土楼内部有统一的规划和布局,房间大小和位置都有一定的规定。

3.窑洞:黄土高原地区的传统民居,利用黄土层深厚、地下水位低的特点挖凿而成。

窑洞一般分为靠崖窑和地坑窑两种,内部有火炕,可以烧火取暖。

窑洞一般比较朴素,不施过多的装饰,以实用为主。

4.吊脚楼:苗族、土家族等少数民族的传统民居,通常依山傍水而建,采用木结构或砖木结构,屋顶为悬山或硬山式。

吊脚楼内部布局灵活多变,但以堂屋为中心,设有火塘或灶台,是家庭活动的重要场所。

5.碉房:藏族等少数民族的传统民居,一般为石木结构,以平顶为主,墙体厚实。

碉房多为多层建筑,第一层通常设有畜圈,第二层以上为住房。

由于高原地区气候干燥,碉房内部通常比较

宽敞明亮,设有火塘或铁炉用于取暖和做饭。

这些是中国民居中比较典型的代表,当然还有许多其他的风俗和特色。

不同地区的民居都有其独特之处,反映了中华民族的多元文化和历史传统。

第六章居住民俗一、建筑居住民俗概述▪1、居住民俗定义:在文明进程中,某种共同体(民族、阶层、同一地域的人们)在选址、建房、迁入、居住这四方面形成一定的规则和惯例,世代因袭,构成了这一共同体的居住民俗。

▪从居住行为的一般流程来看,选址的规则、建房和迁入的礼仪或禁忌、定居生活的惯例,都属于居住民俗。

2、中国居住文化的发展历程穴居《易·系辞》说:“上古入居顺野处”风篱、巢居风篱人类最古老的建筑形式之一。

传说中的“有巢氏”时代定型期房子▪主要有五种风格各异的类型:半穴居、井干式、石室、干栏式和竹木结构的草屋。

二、建筑居住民俗表现(一)民居类型:(二)建筑结构(三)居住惯例(一)民居类型1、庭院式2、窑洞3、干栏式4、碉房5、帐篷6、阿以旺1、庭院住宅(1)四合院、三合院、东北大院(2)南方的天井院(3)一颗印和三房一照壁(4)塞北堡子和客家土楼四合院▪所谓四合院,是指出东、西、南、北四面房子称为正房(北屋)、倒坐房(南屋)、东厢房、西厢房围合起来形成的内院式住宅。

长期的生活经验形成了主体建筑坐北朝南特点,房子都有堂室、庭院、院墙、院门、拦厩、厕所等。

乔家大院(华丽舒适)山西天井房山西平遥苏州园林玲珑精致苏州民居▪江南民居的平面布局方式,与北方的四合院大致相同,都是封闭式院落,但相对紧凑一些。

住宅的大门一般开在中轴线上,中轴线上的第一座房子是用来接待客人和举行典礼的大厅,后面院内多有二层小楼,为了通风采光,院墙上都开有漏窗,房屋也前后开窗。

▪南方炎热潮湿、多雨的气候特点,对江南的建筑产生了极大影响,为了防潮避湿气,江南民居的墙一般较高达,开间也大,设前后门,便于通风。

同时,为了隔绝地上地上的湿气,一般为两层建筑,二层做卧室。

底层多为砖墙,上层为木结构。

安徽民居青瓦、白墙,朴素淡雅、马头墙造型。

安徽宏村徽州民居▪徽州民居最突出的特点是马头墙和青瓦。

马头墙高人,能把屋顶都遮挡起来,起到防火的作用。

门楼用石雕和砖雕进行装饰,装饰纹样富有生活气息。

关于当地的风俗资料中国有着五千年的悠久历史,各地文化风俗各异,其中涵盖了民间艺术、建筑、服装、音乐、戏剧、宗教信仰等各个方面。

在此,笔者将以山东省为例,介绍当地的风俗资料。

山东省是中国历史文化名城之一,历史源远流长,自古以来就有独特的文化传统和丰富的民俗活动。

下面,我们就一起了解一下山东省的风俗资料。

一、民俗传统1、探寻敬祖文化。

山东的敬祖文化源远流长,民间早在两千多年前就开始发扬光大,且一直延续至今。

每年的清明节、端午节、重阳节等传统节日,都会有许多民众前往祭祀祖先,并在莒县的窦岭、胶州市的韩家庄、青岛市的八大关等地的祖庙内,聚集数以千计的人群,瞻仰古老的木构建筑和石刻碑文,祭拜山东名垂千古的先贤、英雄、诗人等。

2、搭建观音亭。

在山东的南部沿海一带,盛传着用竹篾和芋头秧架搭建观音亭的民间文化。

观音亭是一种道地的民居建筑,它承载着山东人的信仰和愿望。

每年夏季,当荷花开放的时候,漫步于观音亭旁,呼吸着清新的空气,看着洁白的莲花,可以想象出清代山东的乡野生活景象。

3、用泥在墙上鏒贺字。

在山东农村的许多农民家中,都会用泥在墙上鏒贺字,以庆祝新婚夫妇的美好生活。

这种传统的民俗文化已延续至今,并在民间得到了广泛的开展。

二、传统节日1、春节。

春节是中国传统的年节,它是中国最为重要的节日之一。

山东过年的传统食品有饺子、糖花、花生糖、糖葫芦、糖豆腐、面条等。

此外,春节还有燃放爆竹、扫尘、挂红等民俗习惯。

春节期间,人们会拜年、换新衣、搓年糕、赏灯、放烟花等。

2、清明节。

清明节是中国传统的祭祖节日之一,是中国尊重祖先的重要节日。

山东清明节期间,人们会去敬祖、扫墓、植树、烧纸、扎花等。

此外,清明节还有吃青团、吃清明鸡、用柳枝编“清明花”等习俗。

3、端午节。

端午节是中国传统节日之一,它是纪念爱国诗人屈原的节日。

山东端午节期间,人们会赛龙舟、吃蒸饭团、佩香包、挂艾叶等。

端午节还有煮五味水、插儿童节、猜谜语等传统风俗。

三、民间艺术1、山东大鼓。

中国十大民居1.福建土楼客家土楼,也称福建圆楼,是中华文明的一颗明珠,是世界上独一无二的神话般的山村民居建筑,是中国古建筑的一朵奇葩,它以历史悠久、风格独特、规模宏大、结构精巧等特点独立于世界民居建筑艺术之林。

土楼民居以种姓聚族而群居特点和它的建造特色都与客家人的历史有密切相关。

客家人每到一处,本姓本家人总要聚居在一起。

加之客家人居住的大多是偏僻的山区或深山密林之中,当时不但建筑材料蒉乏,豺狼虎豹、盗贼嘈杂,加上惧怕当地人的袭扰,客家人便营造“抵御性”的城堡式建筑住宅。

这样也就形成了客家民居独特的建筑形式——土楼。

土楼主要分布在福建省的龙岩、漳州等地区福建土楼产生于宋元时期,经过明代早、中期的发展,明末、清代、民国时期逐渐成熟,并一直延续至今。

福建土楼是世界上独一无二的山区大型夯土民居建筑,创造性的生土建筑艺术杰作。

福建土楼依山就势,布局合理,吸收了中国传统建筑规划的“风水”理念,适应聚族而居的生活和防御的要求,巧妙地利用了山间狭小的平地和当地的生土、木材、鹅卵石等建筑材料,是一种自成体系,具有节约、坚固、防御性强特点,又极富美感的生土高层建筑类型。

20世纪80年代,福建漳州市南靖县、龙岩市永定县的土楼被美国人误以为是蘑菇状的核武设备,殊不知这独一无二、从宋元时期就已经产出的大型夯土民居建筑,早在第一枚原子弹蘑菇云腾云驾雾之前,就已经在闽西南一块600多平方公里的土地矗立了数个世纪了。

中国“福建土楼”200 8年7月6日在加拿大魁北克城举行的第32届世界遗产大会上,被正式列入《世界遗产名录》2.开平碉楼广东开平市的田野上,一座座欧式古典风格的小楼与中国南方农村的传统土屋交错,形成中国绝无仅有的乡间景色。

碉楼中西合璧,融会了各种建筑风格的精髓。

开平境内最多的时候共有3000多座碉楼,目前尚存1800多座,分布在开平15个镇。

这些碉楼是上世纪开平华侨与村民主动把外国建筑文化与当地建筑文化相结合的结晶。

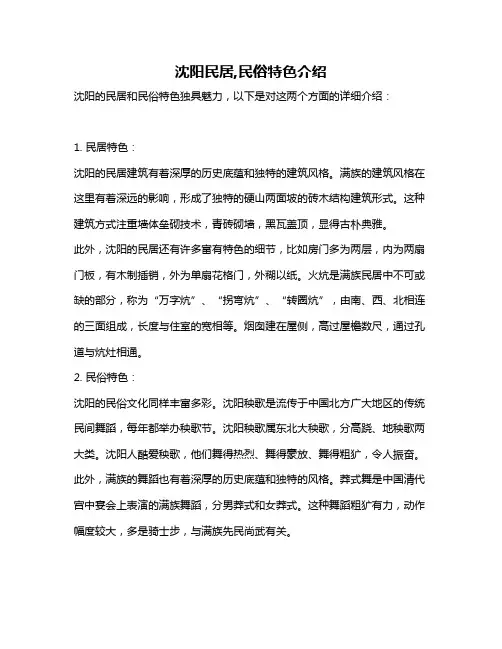

沈阳民居,民俗特色介绍

沈阳的民居和民俗特色独具魅力,以下是对这两个方面的详细介绍:

1. 民居特色:

沈阳的民居建筑有着深厚的历史底蕴和独特的建筑风格。

满族的建筑风格在这里有着深远的影响,形成了独特的硬山两面坡的砖木结构建筑形式。

这种建筑方式注重墙体垒砌技术,青砖砌墙,黑瓦盖顶,显得古朴典雅。

此外,沈阳的民居还有许多富有特色的细节,比如房门多为两层,内为两扇门板,有木制插销,外为单扇花格门,外糊以纸。

火炕是满族民居中不可或缺的部分,称为“万字炕”、“拐弯炕”、“转圈炕”,由南、西、北相连的三面组成,长度与住室的宽相等。

烟囱建在屋侧,高过屋檐数尺,通过孔道与炕灶相通。

2. 民俗特色:

沈阳的民俗文化同样丰富多彩。

沈阳秧歌是流传于中国北方广大地区的传统民间舞蹈,每年都举办秧歌节。

沈阳秧歌属东北大秧歌,分高跷、地秧歌两大类。

沈阳人酷爱秧歌,他们舞得热烈、舞得豪放、舞得粗犷,令人振奋。

此外,满族的舞蹈也有着深厚的历史底蕴和独特的风格。

莽式舞是中国清代宫中宴会上表演的满族舞蹈,分男莽式和女莽式。

这种舞蹈粗犷有力,动作幅度较大,多是骑士步,与满族先民尚武有关。

另外,满族八角鼓也是满族最富有民族特色和民族风格的说唱艺术。

八角鼓的鼓身为八角形,框用檀木、乌木等硬木制作,宽约17厘米,单面蒙以蟒皮。

鼓框镶银边,边上开有梅花孔,孔内穿有小铜钹。

演奏时,用手指击打鼓面发出鼓声。

八角鼓既是舞具,又是击节领弦的指挥。

总的来说,沈阳的民居和民俗特色是中国多元文化和悠久历史的体现,充满了独特的魅力和深厚的内涵。

传统民居知识点总结大全传统民居是各地区人民在长期生产和生活实践中逐步形成的一种室内和室外空间结构, 是一种具有民族特色的建筑,它代表了乡村民间精湛的建筑技术和审美理念。

“传统民居”是当地群众传统文化与科学技术及自然环境协调发展的产物,它反映了当地居民生产与生活方式、环境与气候特性、风俗与习惯,是一种充分体现了社会生产能力和文化水平的集中体现。

中国的传统民居是中华文明、农耕文明和封建社会的产物, 具有悠久的历史和独特的文化内涵。

中国传统民居包括了江南的园林、苏杭建筑、徽派建筑、客家土楼、粤西风雨桥屋、闽南土楼、京杭大运河如滇西裸家寨、藏族藏式建筑、蒙古包等各具特色的建筑形式。

这些传统民居不仅在建筑结构、空间布局、材料选用等方面倾注了辛勤劳动和智慧创造,更是中国传统文化的重要载体,其在规划布局、建筑形制、装饰艺术、庭院景观等方面反映出了我国悠久历史和丰富文化内涵,具有丰富的文化遗产价值和独特的美学意蕴。

一、传统民居的地域特色1. 北方传统民居: 北方传统民居主要分布在华北、东北和西北地区。

这些地区的气候条件非常严酷,需要采取相应的建筑风格和结构形式来应对恶劣环境条件。

北方传统民居以平房为主,屋顶呈坡状,房屋结构坚固,建筑材料以土、石为主。

2. 南方传统民居: 南方传统民居主要包括江南水乡的民居、闽南土楼、徽派建筑等。

这些地区的气候条件较为湿润,建筑特点是房屋多为木结构,风格具有独特的南方特色。

此外,南方传统民居还重视庭院的布局,讲究房屋与自然环境的和谐。

3. 西南传统民居: 西南传统民居主要包括藏式建筑、哈尼梯田房屋、苗寨吊脚楼等。

西南地区山地较多,因此建筑多采用木结构,能够适应地形变化,同时还保留了部分原始的建筑技术。

4. 西北传统民居: 西北传统民居主要包括青海民居、新疆民居等。

这些地区气候干燥,建筑多采用土、砖等材料,房屋结构简单而坚固,能够有效的对抗恶劣的自然环境。

二、传统民居的建筑结构1. 房屋结构: 传统民居的房屋多采用木结构或者土石结构,建筑风格多以平屋顶和坡屋顶为主。

中国各民族风俗习惯汉族——大年初一,人们不扫地,不向外泼水,不走后门,不打骂孩子、相互祝贺新年吉祥富贵,万事如意。

满族——年节将近时,家家打扫庭院,贴窗花、对联和福字。

腊月三十,家家竖起六米多高的灯笼杆,从初一到十六,天天红灯高挂。

年三十包饺子,讲究褶子多为好,子时煮饺子,有的里边包上铜钱,吃到者有好运。

春节要拜二次,年三十晚上一次,为辞旧岁;年初一再拜一次,为迎新春。

春节前还要举行跳马跳骆驼等比赛。

正月十五还有闹灯会。

朝鲜族——家家户户贴春联,做各式丰盛饭菜,吃“八宝饭”,除夕全家守岁通宵达旦,弹伽倻琴,吹洞箫。

初一天亮人们穿上节日的盛装给长辈拜年。

节日期间,男女老少纵情歌舞,压跳板、拔河。

正月十五夜晚举行传统的庆祝集会,由被推选出来的几位老人,登上木制的“望月架”,伴着长鼓,筒箫、唢呐载歌载舞。

鄂伦春族——除夕,全家围坐,共进晚餐。

品山珍,喝美酒,吃年饭。

青年人给家族及近-亲长者敬礼,叩头请安。

午夜,人们捧着桦树皮盒或铁盒绕马厩数圈,祈祝六畜兴旺。

初一,着新装互相拜年请安。

青年男女聚在一起跳转圈集体舞。

有打猎舞,“红果”舞,“黑熊搏斗”舞等。

赫哲族——除夕,大家忙着做年饭,剪窗花,糊灯笼。

初一,姑娘、妇女和孩子们穿上绣有云边的新装,去亲朋家拜年,用“鱼宴”款待客人。

有酸辣风味生鱼、用味香酥脆的“炒鱼毛”和大马哈鱼籽。

民间诗人向人们献诗、讲故事。

妇女们玩“摸瞎糊”、“掷骨头”。

青少年则进行滑雪、滑冰、射草靶、叉草球等比赛。

蒙古族——五更吃饺子、放鞭炮与汉族同。

此外,除夕要吃“手把肉”,以示合家团圆。

初一凌晨晚辈向长辈敬“辞岁酒”,然后青年男女跨上梭马,骑串蒙古包,先给长辈们叩头祝愿,接着喝酒跳舞,随后串包男女还利用这一机会廷行赛马比赛。

纳西族——正月新春人们互相访亲拜友,轮流做客,中青年男子组织灯会,并与别村竞赛。

城市、乡村都办灯会灯会节目演的是本民族故事:如《阿纽梅说笑》、《老寿星放鹿》、《社戏夜明珠》、《狮子滚绣球》、《凰舞》等。

春节的传统民居建筑中国的传统民居建筑在春节期间展现出独特的风貌和文化内涵。

这些建筑以其特殊的设计和建筑风格,成为了中国传统文化的瑰宝。

在这个节日里,传统民居建筑不仅代表了人们对祖先的尊敬,也承载了家庭团聚和美好祝愿的期许。

一、建筑的布局与设计传统民居建筑根据“家庭院落”的概念来设计。

院落由主屋、厢房、厨房等构成,环绕着一个宽敞的庭院。

这种布局体现了中国传统家庭的观念,强调家庭的团结和尊重。

主屋是整个建筑的核心,通常由多个房间组成,用于家庭聚会、祭祀和招待客人。

主屋通常朝向南方,以便最大限度地接受阳光,使房间更加明亮和舒适。

厢房则用于居住家人,有时也作为客房使用。

厨房是家庭生活的重要部分,常常位于院落的一角,与主屋和厢房相隔一段距离。

这样设计可以减少厨房烟雾对居住区的影响,同时也确保了食物的安全和卫生。

二、建筑材料与结构传统民居建筑采用了天然材料来构建房屋,如木材、石块和土坯。

这些材料不仅具有环保性,也有助于调节室内温度,使房屋更加舒适。

建筑结构注重平衡和稳定,通常采用梁柱结构。

传统的屋顶采用斗拱和歇山的形式,以确保房屋的稳定性和抗震性。

屋顶覆盖着灰瓦,颜色通常为红色或黑色,给人一种古老而庄重的感觉。

三、装饰与寓意传统民居建筑在外观和内部装饰上注重细节和寓意。

建筑的外墙常常用青砖铺砌,墙上可能会绘制一些花纹或文字,寓意着家庭的和谐和繁荣。

在屋内,挂着各种吉祥的装饰物,如红灯笼、春联和福字。

灯笼象征着祥瑞和希望,寓意着新的一年必将充满喜庆和好运。

春联则是一种对家庭和平安祥和的祝福,常常用四个字的对联表达。

同时,传统民居建筑的庭院也是装饰的重要部分。

庭院常常种植着各种花草树木,如梅花、兰花和竹子,代表着吉祥和美好的寓意。

总结:传统民居建筑在春节期间体现了中国文化的深厚底蕴和独特魅力。

它们不仅是居住的场所,更是家庭团聚和祖先尊敬的象征。

从建筑的布局到装饰的细节,都蕴含了人们对于美好生活的追求和祝愿。

通过传统民居建筑的欣赏和传承,我们能够更好地理解和传承中国的民俗文化。

“传统民居”从空间上是一个范围广泛的概念,它既指我们日常所见,特别是农村常见的老百姓的传统住居,也指一些深宅大院及特别的居所(如名人故居及历史上的住所遗存等)。

“传统民居”从时间上更是一个发展的概念,它既不是指最原始的住居,也不是指某一特别时段的住居,而是指发展到今天之前所存在的、已形成一定的文化定式与物质形态的较具典型意义的住居。

竹楼是傣族人民因地制宜创造的一种特殊形式的民居,具有建材经济、冬暖夏凉、防潮防水防震的优点。

傣族独特的生活习俗带来傣族民居独特的平面组成。

西双版纳的傣族竹楼通常由楼下架空层、楼梯、前廊、客厅(堂屋)、卧室、展台(晒台)等六个基本部分组成。

底层以数十根木柱支撑楼上重量,四周无墙,形成架空层。

架空层为非生活空间,只在其中关养牲畜,堆放杂物、柴火,故层高一般只有2m左右。

楼下架空层过去以饲养牲畜为主,楼上、楼下人畜只有一板之隔,卫生条件较差。

近年来多在楼外另建畜厩,卫生稍有改善,然而底层空间并未充分利用,且其地面仍为自然泥土,加以家禽在其中乱闯,杂物乱放,故环境仍较差。

传统傣楼楼梯直上即到前廊(外厅),它是楼上与内厅、展台之间联系的一个过渡的“灰”空间,前廊宽敞,通风良好,是乘凉、操持家务与待客的重要场所;内厅是主要的生活起居与待客之处,是傣楼的中心组成部分。

外墙一般不开窗,或开一小窗,仅靠门洞、屋顶山尖及木板墙的缝隙采光,没有专门的厨房;卧室与内厅纵向并列,室内无床,不分室,按辈分次序横向平行排列,仅以纱帐间隔,私密性差,且不欢迎外人进入;展台位于楼上外厅的一端,无屋顶遮盖。

承重构架由木柱、木梁、木屋架组成。

屋顶造型虽独特,但屋架并不复杂,它分上下两段:上段多半采用双坡简易木屋架,下段四周接单坡半屋架。

傣族人民木作技术一般不及外地(如中原地区或云南大理地区)精细。

榫孔不甚严密,故榫头常用木楔加固,日久松动歪斜时取出木楔矫正后再钉入。

这对木结构的寿命会有影响。

在云南的旅游开发中,民族村寨及其传统民居是一项重要的旅游资源,它甚至成为旅游中的一个亮点。

春节的传统民居建筑春节是中国最重要的传统节日,也是中国人民最热闹、最喜庆的节日之一。

在春节期间,街巷上布置着红灯笼,家家户户贴春联,人们穿着节日盛装,走亲访友,庆祝新年的到来。

除了这些习俗,春节还与传统民居建筑有着紧密的联系。

在这篇文章中,我们将探讨春节的传统民居建筑,以了解其在中国文化中所扮演的重要角色。

中国传统民居建筑是中国古代建筑的代表之一,历史悠久,风格独特。

在春节期间,人们通常会回到自己的家乡,与家人一同庆祝这一重要节日。

在乡村地区,传统的民居建筑仍然被保留和使用。

传统民居建筑通常以庭院为中心,具有简洁、实用和美观的特点。

它们采用木材和砖石等天然材料,充分体现了中国人的审美观念和建筑技术。

这些建筑通常由多个房间组成,每个房间都有其特定的功能。

比如,正房是供家长居住的地方,客房用于招待客人,厨房是烹饪食物的地方等等。

庭院是传统民居建筑的一个重要组成部分,也是家庭活动的核心区域。

在春节期间,家人们会在庭院中进行一系列活动,比如赏花灯、放烟花、贴春联等等。

庭院的设计通常注重空间布局和景观美化,以便让人们享受优美的环境和放松身心。

屋顶是民居建筑的另一个重要元素。

在中国传统建筑中,屋顶通常采用“四坡黄色琉璃瓦”的形式,这是中国传统建筑风格的标志之一。

黄色象征着土地和稻谷的丰收,也寓意着吉祥和幸福。

屋顶的形状和高度也有着特定的含义,比如歇山顶寓意舒展安乐,抬梁式则寓意庇佑平安。

除了以上元素,传统民居建筑还注重阳光、通风和采光。

这些特点使得屋内阳光充足,空气流通,给人一种温暖、舒适的感觉。

在春节期间,家人们坐在暖阳下,享受着和谐温馨的时刻。

总的来说,传统民居建筑是春节庆祝活动中不可分割的一部分。

它们承载着人们对家庭团聚、祖先传统和文化传承的情感。

而在现代社会中,尽管摩天大楼的高耸已成为城市的主要景观,但传统民居建筑仍然是中国文化的重要组成部分。

通过认识和传承传统的民居建筑,我们可以更好地理解中国的历史和文化。